法律的ものの考え方

八束一郎

先日フロッピーの整理をしていたところ、私が伊勢丹の法務担当部長をしていた頃に、部下の教育などに使用していた「法律的ものの考え方」というのが出てきました。改めて見返すと、内容は極めて幼稚・稚拙なものでしたが、言葉を変えてみれば素人にも分かりやすいものになっていました。そこで多少の手直しを行い、ご参考に供する次第です。

目 次

○ 第1回目

1 法律学入門

(1) はじめに

(2) アメリカの訴訟社会

○ 第2回目

(3) 日本の事情

(4) 法律的ものの考え方の効用

○ 第3回目

2 法律的ものの考え方

(1) 法律とは何か

(2) 六法全書とは

○ 第4回目

(3) 法律の歴史的経過

○ 第5回目

3 リーガルマインド

1 法律学入門(1) はじめに

本文は、これから法律を学ぼうとしている人に「法律とは、それほど難しいものではない」ということを説明するために書いたものです。大学で法学部の学生が最初に学ぶ「法学概論」に当たるものであり、実際には私が中央大学で学んだ時の市川秀雄教授の教科書のタイトルをそのまま借用しており、内容についても大分その影響を受けていると思います。

四十数年前、「法学概論」の授業でこの本に接した時の印象としては、随分と大雑把で抽象的な内容の本だというものでした。この本の書き出しは確か「往く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず」「万物は流転する」といったもので、具体的な法律に関する内容を予想していた自分には余りにも哲学的で、期待はずれのものでした。

しかし、大学を卒業して法律とは関係のない「伊勢丹」に就職し、婦人服売り場で販売に汗をかいているうちにほとんど忘れてしまっていたこの「法律的ものの考え方」が、その後様々な部署を経験した後に法務担当に配属された時に突然思い出されたのです。それは、法務担当の重要な業務のひとつである社員教育を担当した時、どうしたら法律アレルギーを持っているに違いない若い社員達に「法律はそれほど難しくはない」ということを印象づけることができるかと悩んでいたときに突然思い出したのです。

かくして、社員に対する法務教育の講義録、法務担当に配属になった部下の教育材料等として作成した自分流の「法律的ものの考え方」が何回もの実験により徐々に完成度を高めていき、とうとうこのような形に落ち着いたのです。その後も、社内の課長クラスに対する「管理職対象の法務基礎講座」の一日目の講義にもこれを使っていますが、まあまあの評判でした。

但し、講義を聞くのと、この文を読むのとでは多少の違いがあり、話せばよく理解できることでも文章を読むと、その表現力が不足していて十分に納得できないかもしれません。最初から全部理解してしまおうという気負いを忘れて、中途半端な理解でもいいから一気に読み飛ばしてしまって欲しいと思います。欲を言えば、何回か繰り返し読んでもらい、流れやポイントを頭に刻み込んでもらえれば、今後、法律問題に遭遇した時に「ああこれはあのことだな」と思い当ることがあるかも知れないし、誰かと議論を交わす時にも自分の理論に一本の背骨を通す結果になるかも知れません。いずれにしても、一生役に立つ内容だということを認識して欲しいと思います。(2) アメリカの訴訟社会

訴訟社会という言葉は、新聞・雑誌その他でも盛んに使われていますが、ここではアメリカで起こったことがいずれは日本にも到来するということを前提に、アメリカの訴訟社会について話したいと思います。

アメリカでは、弁護士が100万人もいて、それが毎年3万人ずつ増えているともいわれています。大学で法律を学んだあと、ロースクールで3年間勉強すればそれほど苦労なく弁護士資格を得ることができるからなのです。つまり多くの人に資格を与え、その後に弁護士として(検事や裁判官になった人も含めて)食べていけるか否かは本人の能力と努力に任せるという仕組みなのです。その結果、弁護士が過剰となり、よく言われるように交通事故が発生すると救急車より先に弁護士が飛んでくるほどになっているのです。これは決して比喩とか誇張した言い方ではなく、実際の話であり、「自分に任せてくれたら、相手から損害賠償金を取り立てるので何%かの手数料を貰いたい。もし1ドルも取れなかったら手数料はいらない」と迫る弁護士までいるとのことです。これではアメリカが訴訟社会になるのは当たり前です。アメリカでは、裁判官や検事も弁護士資格者の中から選任され、議員や公務員にも弁護士資格を有する者が多く、弁護士出身の大統領もいるといったように弁護士資格者が大きな力を持っています。アメリカの元大統領のニクソンやクリントン夫妻(ヒラリー夫人は現在の国務長官)も弁護士資格者ですし、現在のオバマ大統領夫妻も確か弁護士資格者です。

企業内にも当然多くの弁護士資格者がおり、その数は15万人とも言われています。

弁護士を数百人抱えている巨大な法律事務所……数年前に「ザ・ファーム」というトム・クルーズ主演の映画がありましたが、これは、有能な弁護士がマフィアの顧問法律事務所に就職してしまうという話でしたが、実際にこのような危険な法律事務所や弁護士を数千人も雇用している巨大な法律事務所がアメリカには沢山あるようです。日本においても50人以上の弁護士を抱えている法律事務所が出現しており、今後もその傾向が強くなってくると思われます。

また、アメリカで消費者運動を展開して有名になったラルフ・ネイダーも弁護士でしたが、こうした運動を通じてPL訴訟(製造物の欠陥を指摘してメーカーから賠償金をとる)などにより、企業から巨額の賠償金を取り立てることを日夜研究しているのです。アメリカに進出したソニー、富士通、トヨタなどの日本企業が、様々な理由で難癖(特許権の侵害やセクハラ等)をつけられて訴訟を起こされ、彼らから巨額の賠償金を取られているのです。また、映画やテレビでお馴染みの、アメリカの陪審員制度(12名の素人に有罪・無罪を判定させる制度)も曲者で、この制度に伴って「懲罰的損害賠償」というとんでもない結果が出ているのです。これは、企業が消費者に実際には小さな金額の損害を与えた場合でも、加害者が大企業で被害者が弱者である老人や子供だと、実際の損害額の数百倍の賠償をさせるというものなのです。

現に、アメリカのある老婦人がファストフード店でホットコーヒーを注文して飲んでいたところ、自分のミスでこれを膝にこぼして火傷を負ったという事故がありました。この老夫人は「コーヒーが必要以上に熱かったため火傷を負った」として訴訟を起こし、結局火傷に対する損害賠償金2千万円とそれに加えて「懲罰的損害賠償金」として2億5千万円の、合計2億7千万円を受け取る判決を獲得したのです。

この話が報道されると全アメリカで300件以上のコーヒーによる火傷訴訟が発生したとのことでした。ちょっと熱いのを我慢すれば、2億7千万円貰えるとなれば誰でもやりたくなるはずです。これが「懲罰的損害賠償」の実態です。日本の弁護士の数は2万数千人と言われ、最難関といわれる資格試験である司法試験(競争率50倍と言われている)に合格し、その後司法研修所で2年間の学習と実習を終えないと弁護士にはなれません。従って、裁判官・弁護士・検事は慢性的な人手不足になっており、自己破産などの増加で訴訟が急増したことにより、裁判官は普通300件もの事件を常に抱えていると言われています。

こうした慢性的な弁護士不足と、伝統的に訴訟を嫌う国民性(閉鎖的な村社会なので、隣家を裁判所に訴えたりすれば、子々孫々まで恨まれ、村八分になりかねない)と相まって、日本においては訴訟は極めて少ない環境でした。前述の消費者運動の旗手であるラルフ・ネイダーが「日本経済の競争力の強化は、日本に弁護士が少なかったことにより達成された」と言ったのもそうしたことを指しているのです。

ところが、そうした日本も国際化に伴って変化を余儀なくされ、訴訟を嫌う伝統も薄れてきて自己破産(昔だったら破産した人は近所に顔向けもできず、道の真ん中を歩くこともできなかったのですが、今や平気な顔をして毎年数万人がカード破産を申請している)や市民オンブズマン運動などによる訴訟が急増し、結果として裁判官不足になりつつあります。

そこで法務省も制度の見直しに重い腰をあげ、司法試験合格者をそれまでの五~六百人からとりあえず千人に増加させ、ゆくゆくは千五百人にすることにしたのです。具体的には、各大学に法科大学院を作らせてより多くの司法試験合格者が出るようにして、現在不足している裁判官不足を補うとともに、将来の訴訟社会の到来に備えようとしたのです。実際には、こうして増えた司法試験合格者が法務省の思惑と違ってその多くが弁護士になってしまい、裁判官不足が継続する一方、弁護士の生存競争が厳しくなってきたようです。

こうしたことから、緩やかではありますが日本もまた今後は弁護士過剰になると思われ、アメリカの訴訟社会に近づいていくことが予想されます。その結果、大金持ちや大企業の顧問弁護士といった“おいしい”地位にいる限られた数の弁護士(一流の上場会社は現在2千数百社しかなく、今後新しく弁護士になった人がこうした地位を得られるチャンスはほとんどありません。伊勢丹の顧問弁護士事務所の「丸の内総合法律事務所」も十数人の弁護士を抱えていますが、実際に弁護士数より多くの一流企業と顧問契約を結んでいる)以外の弁護士が、生活のために企業を攻撃する側に回ることも考えられます。実際、暴力団や変な宗教団体の顧問弁護士になったりする弁護士は今後も増加すると予想されます。

一方、訴訟を嫌う国民性というのも変化が見られるようになりました。実際に伊勢丹のある支店で起きたことなのですが、数個のコップ(総額数千円)を買った顧客が、販売員が指定した商品と違うコップを包んだことを理由にいきなり裁判所に慰謝料請求の裁判を起こしたというケースがありました。

こうしたことは、今は異常なことのように思えますが、今後はそれほど異常ではなく日常化する時代がやってくるということなのです。こうした訴訟社会の到来に備えて、企業も個人も、それへの対応力を高めるために「法律的ものの考え方」を身につける必要が出てくるのです。

(4) 法律的ものの考え方の効用

「法律的ものの考え方」は何も企業に勤めるサラリーマンだけに必要なことではありません。街を歩いている女学生に言葉巧みに言い寄って数十万円もする化粧品セットや健康食品セットを売りつける者もいるし、家庭の主婦や留守番の老人に「消化器の設置が法律で義務づけられている」と言って高い消化器を売りつける者、電話で「とても有利な節税の方法を教えます」とか「商品取引で財産を増やしませんか」などと言ってくる者などがいるので、これからの時代は全ての人が「法律的ものの考え方」を持って自己防衛することが必要なのです。

日本においては今後、高学歴化、高齢化が進むことに伴い、犯罪の知能化などが益々進むと思われ、将来は犯罪スレスレの知恵比べの時代になる可能性がますます高くなります。この時代では勝者は常に有能な人であり、敗者は常に無能な人と言われてしまうのです。何をもって有能か無能かというと、「法律的ものの考え方」の有無がその重要な要素であることは間違いないところです。

大学で学んだ学問が、社会人になってそのまま役に立つことは、えてして少ないのですが、「法律的ものの考え方」はそうした中でも数少ない「これから一生役に立つ学問」だと言えるのではないでしょうか。

(1)法律とは何か

「己を知り、敵を知れば百戦危うからず」という言葉がありますが、「法律的ものの考え方」を身につけるためには、ます法律とはどのようなものなのかを知り、法律に不必要なアレルギーを持たないことだと思います。結論から先に言わせてもらえば、法律は常識であり、決して難しいものではないのです。

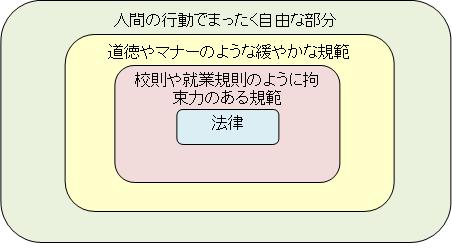

マス、法律とは何かということですが、多くの人がいて、お互いに快適な社会生活を営むためには、その共通の「規範」としてのルールが必要になることは理解できると思います。共同で下宿生活を始めた二人の間で決める「炊事・洗濯は交代で」とか「部屋で音楽を聞く時はイヤホンを使う」などといったことです。こうした多くの社会規範の中で、最低必要というか譲れないものが法律であると考えればよいと思います。「モーゼの十戒」に出てくるような「汝人を殺すなかれ」とか「物を盗むなかれ」といったものです。図式で示すと下記のようになります。

「法律は何か特別に定められた難しいものである」というような先入観を持っている人が多いのですが、基本的な法律はすべて「常識」から発生したもので、何ら難しいことではなく、何ら恐れることもないのです。六法全書を見たことが無くても、人を殺したり、物を盗んではいけないことは子供でも知っているというのは、それが「常識」だからです。

(2)六法全書とは

六法全書にしても、分厚くて、細かい文字がいっぱい書かれていて、いかにも難しそうに見えますが、そうした外観なら漢和辞典や英和辞書でも同じです。何故、漢和辞典や英和辞書にはアレルギーを感じないのかと言うと、それは「引き方」を知っているからです。それなら六法全書も「引き方」が分かればそれほど難しいとは感じないはずです。それでも、法律家のエリート意識を満足させるために、漢字が多かったり、カタカナが使われていたり、独特な言い回しがあったりしますが、最近では徐々に平易な表現方法に改められてきているようです。とにかく、法律に対する苦手意識を無くすことに心掛けて欲しいと思います。

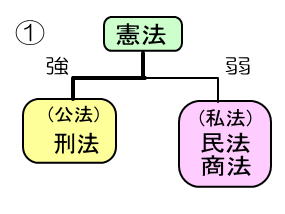

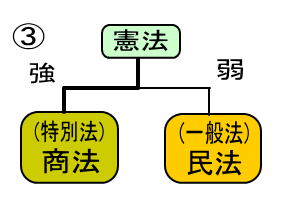

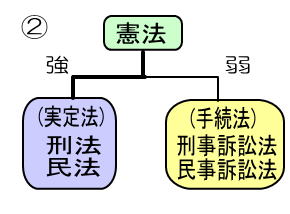

まずは六法全書ですが、六法全書は小さいものですが、この中には130余りの法律が収められています。しかし、実際の法律の数は数万もあり、とても六法という程度ではないのです。以下この六法について説明をしますが、ただ羅列したのでは面白くないと思うので、まずその力関係について説明をします。トランプでも将棋でも、それぞれの動き方や力関係を知らないとゲームができないのと同じだからです。

まずは憲法ですが、これはトランプで言えばスペードのAで、いわばオールマイティー(最強)です。次に①の公法と私法ですが、国が国民を取り締まる公法の方が、国民同士の間のルールである私法より強い立場にあります。

②の実定法と手続法ですが、法律の本体である実定法の方がその訴訟手続きを定めた手続法より強い立場にあります。

③の一般法と特別法ですが、既存の一般法では対応できない部分をカバーするために特別法が制定されたので、この場合は特別法の方が強いことになります。前に数万あると言った法律も、分類すればこれらのいずれかに当てはまるので、それらがぶつかり合った時の強者がどちらなのか知っておく必要があるのです。

余談になりますが、六法全書の六法とは憲法、刑法、民法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法の六つを指しますが、これは学生野球における“六大学”と同様に余り意味のない分類です。

(3) 法律の歴史的経過次に説明するのは法律の歴史経過というか、その生い立ちからの変遷についてです。冒頭にちょっと引用した「往く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず」と言うのは、不変のように見える法律も実際には法改正といった形のある変化や、法律解釈の変化といった形のない変化を常にしているのだということを示唆しているのです。法律が「常識」から出発していることから考えれば、時代によって変わる「常識」の変化も知っておく必要があるということなのです。また、細かい条文は知らなくても、法律の立法趣旨や解釈基準の変化を知ることにより常に正しい法律判断が可能になるのです。

法律の歴史的経過は一言で言えば「身分から契約へ、そして公共の福祉による制限へ」ということです。その内容を以下で分かりやすく説明していきます。江戸時代には「切り捨てご免」という制度があり、殿様が「自分が侮辱された」と感じて自分の部下や領民を殺しても「殺人罪」に問われることはなかったのです。こうした制度は日本だけでなく、ヨーロッパなどでも同様だったようです。つまり、身分が正義であり、身分が全てだったのです。こうした時代が長く続きました。

そのうち、庶民(といっても都市の富裕市民層)の力が次第に強くなると、これではたまらないという訳で、ヨーロッパで成立した「大憲章(マグナカルタ)」のように王様や貴族の権力を制限するために契約なり法律などが定められるようになったのです。

この流れはその後も進行し、近代になると「法律・契約万能」の時代を迎えることになります。つまり、市民は法律に違反しなければ罰せられることはなくなり、お互い契約でいかなる約束もできるようになり、約束を守らない者には裁判所の力を借りて約束の履行を強制できるようになったのです。

しかし、一見してまことに望ましい状態と思われた「法律・契約万能」の時代は、その後には色々と深刻な問題が吹き出してくる時代へと変化していったのです。例えば、この時代の所有権は絶対不可侵のものと考えられており、ある土地所有者の権利が及ぶ範囲は「天は天空まで、地は地軸まで」とされていました。極端なことを言えば、自分の土地の上空は例え数万メートル上空でもその土地所有者の権利が及ぶし、地面の下は地球の地軸までその土地所有者の権利が及ぶというのです。当時は飛行機も地下鉄もなかったのでこれでも支障はなかったのですが、現在ではとてもこのような権利は認められません。

それどころか、自分の土地に家を建てる場合でも「日照権」「建ぺい率」「電波障害」とか「景観」とかの制限を受けるようになっているのが現状です。

これらは、民法第1条第1項に「私権は公共の福祉に遵(したが)う」と規定されたことにより可能となった制限なのです。次いで、民法第1条第3項に「権利の乱用はこれを許さず」と規定されました。これにより、それまでは制限的に認められていた「言論の自由」「出版の自由」「集会の自由」などの個人権利が制限されるようになったのです。他人を傷つける言論や反社会的な内容の出版物や、交通を妨害して騒音をまき散らす集会はこれによって制限されることになったのです。

次いでもう一つ、民法第90条に「公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」とあります。いわゆる「公序良俗」と言われるもので、例えば賭マージャンの賭け金を支払わないからといって裁判所に訴えても裁判所はこれを助けてくれません。

子供の頃に読んだシェークスピアの「ベニスの商人」という本の中で、主人公が借金が返せなかった時は胸の肉を何ポンドか差し出すという契約を結ぶ場面がありました。当時は「法律・契約万能」の時代だったので、このような無茶な契約を結ぶことも可能だったし、また有効でもあったのです。そこでこの本は、主人公の恋人が裁判官に扮して「肉はとってもよいが、血を流してはいけない」などという無茶なことを言って主人公を助けることになるのですが、これが現代であれば裁判官は「このような契約は公序良俗に反する内容なので無効である」と判決してきれいに処理できるのです。結論的には、法律が身分から契約という流れから現在では公共の福祉による様々な制限の時代に入っているということを頭に入れておくことが重要なのです。

3 リーガルマインド

最後に、「リーガルマインド」について説明したいと思います。この言葉は辞書を引いても出ていないことから、どうも日本で作った造成語のようですが、そのためかこの言葉はよく使われる割には定まった訳語がなく、「遵法精神」とか「法的チェック能力」というような使われ方をしていますが、私はここでは「法的センス」という意味で使いたいと思います。

「法的センス」とは、法律を専門に勉強した訳ではないが、常識的にこれを見分けることができる感覚ということで、こうした感覚を持っていれば、完全とはいかなくても、法的判断が大きく狂うことがないのです。いかなる弁護士、裁判官、法律家といえども、すべての法律の条文をそらんじている訳ではなく、また、法律がすべてを網羅している訳でもありません。

そこでこうした法律の専門家でもその隙間を埋めるために「法的センス」が必要になってくるのです。勿論、こうした法律の専門家に要求される「法的センス」に比べてわれわれが必要とするそれははるかに幼稚なものなのですが、それでもこれが「ある」と「ない」とでは大きく違ってくるのです。この「法的センス」えお分類すると、次の三つになります。(1) 本能的に危険を察知する直観力

法律を詳しく知らなくても、発生した問題の中に本能的に危険の芽のようなもの、例えば法律違反とか、不法行為の発生を感じ取り、これをうまく回避する力です。

だからといって、これは超能力を求める訳ではありません。法律や学校の規則、その他自分の周囲にある色々な注意書き、標識、マニュアル、ルール、習慣などを注意深く見ていれば、そしてこれらに従って正しく行動すれば、多くの危険を避けることができるのです。(2) 変化する社会の中で常識的価値観を維持する

何度も言うように、社会は生きており、常に変化していくものなのです。従って、社会規範である法律も変化するし、その解釈も変化しているのです。こうした変化・動きを敏感に把握し、自分の思考・価値観などをそれに合わせて行かないと、取り残されて時代遅れになってしまうのです。時代遅れの常識では現在起こっている問題に正しく判断することはできません。

そのための方策は個人的に色々あるかと思いますが、やはり貪欲な情報収集や自己研鑽によって獲得していくしかないと思います。そして変化に対応できる柔軟な頭で、常に世の中の動きを的確・迅速に掴めるように心掛けていることが大切なのです。(3) バランス感覚

物事を冷静かつ公正に判断できるバランス感覚のことです。大きなトラブルが発生すると誰でも気持が動転して普段よりも判断力が落ちてしまうものです。これは気持が動転したために判断が「主観的」「部分的」「感情的」になるためです。「法的センス」を備えた人間はそうした時にも冷静さを失わず、何とか「客観的」「総合的」「理性的」に判断するようにしなければいけないのです。そうしたことを可能にするためには、精神修養をはじめとして色々な経験や学習を通じて、自分を常に正義感に溢れた教養のある冷静な人間になるように高めていくよう努力することが必要なのです。

(4) 「法的センス」のまとめ

最後に、繰り返しになるかもしれませんが、「法的センス」を養うのは知性と教養そして経験です。

日頃から教養的な本を読むことは無論のこと、新聞とか雑誌・テレビなどを法的興味をもって見ること、そしてこれらを他人事、対岸の火事というように考えずに、自分の身に置き換えて考えてみるというようなことにより、他人の失敗・事故を自分の経験にすることができるのです。その結果、徐々に「法的センス」が自分の中に蓄積されるようになるのです。

百歩の道も最初の一歩から始まる訳で、こつこつと積み上げる努力の経過が大切であると同時に、その成果も大きいものとなるのです。

おわり