さんのコーナー |

|

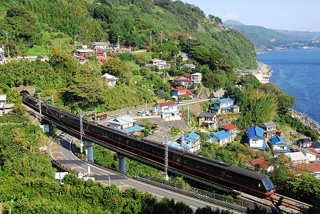

| 秋の金沢・富山旅行 第1日目(11月20日・月曜日) 予報によれば、北陸の天気は雨で、気温もかなり低いとのことだったので、一同、傘を用意したり防寒衣料で重武装したりで、さながら“ヒグマ”の集団のような様相で、東京駅9時20分発の北陸新幹線「かがやき507号」の指定席に集まりました。Oさんのみ切符を自分で手配して大宮から乗り込むことになっていました。この日は平日にもかかわらず、蟹の解禁で北陸に向かう人が大勢いるとみえて、大宮あたりで新幹線は満車になりました。 |

| 白門43会・卒業50周年記念旅行会

〇第1日目(犬山城~明治村)

〇第三日目(英虞湾クルーズ~二見ケ浦)

|

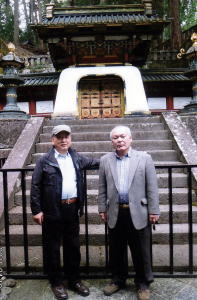

| 防衛大学校見学ツアー 6月16日(金)、中大国際関係研究会のK先輩と岡山の高橋和尚(43会会員)に誘われて、横須賀の防衛大学校見学ツアーと、横須賀軍港めぐりを体験して来ました。 この日の早朝、集合場所の京浜急行久留里線の「YRP野比駅」に向かいました。駅名にアルファベットが使われているのは珍しいのですが、「YRP」とは、「横須賀リサーチパーク」の略だそうです。 日頃余り乗らない電車なので、駅員の言うままに「浦賀行き」の各駅停車に乗ってしまい、「野比駅」に到着したのは約束を30分オーバーした8時30分でした。でも、高橋和尚も各駅停車から特急へ乗り継ぎに失敗して1時間も遅れてきたのでホッとしました。私と高橋和尚は、前日、43会の仲間(金井、古賀、川辺、高橋)と、浅草で“第3回居酒屋の会’’を開き、観音様の近くの老舗「志婦や」「ぬる燭」そして私が浅草で一番美味しいと思っている「おざわ」という蕎麦屋で、合計5時間も飲み続けていたので、それが多少影響したのかも知れません。 9時すぎに、3人は、K先輩の運転する車に乗って、まずは観音崎灯台とその周辺観光をすることになりましたが、灯台は、そこまで登るのが大変ということでパスし、足元の海岸沿いの遊歩道を歩きました。天気もよく、ほどよい海風もあり、きれいに整備された道を歩きながら、下の岩場で釣りを楽しむ人や、遠くの房総半島を眺めたりしてリフレッシュしました。その後も、横須賀方面に向かいながら、暫く車で観光して、昼食を「夢・ドリーム」という所で食べました。その頃には前日の酒も抜けており、全員が「まぐろ漬け井」を食べましたが、とても美味しかったです。  そして、12時前にいよいよ防衛大学校の門を入り、手続きに従って身分証明書を提示して、資料の入ったビニール袋と入館証(首に掛けるもの)を受け取りました。見学の申し込みは、事前にK先輩が済ませていたので、手続きはすぐに終了しました。時間になると、長身の男性の3等海曹とスタイルのいい女性の2等陸曹それに外部委託と思われる40歳ほどの女性の3名が来て、まずは3等海曹が見学のコースや注意事項などを説明し、それからスタートしました。参加者は20名ほどでしたが、驚くことに若い女性が半分近くで、あとは我々のような高齢者ばかりで、若い男性はほとんど居ませんでした。 そして、12時前にいよいよ防衛大学校の門を入り、手続きに従って身分証明書を提示して、資料の入ったビニール袋と入館証(首に掛けるもの)を受け取りました。見学の申し込みは、事前にK先輩が済ませていたので、手続きはすぐに終了しました。時間になると、長身の男性の3等海曹とスタイルのいい女性の2等陸曹それに外部委託と思われる40歳ほどの女性の3名が来て、まずは3等海曹が見学のコースや注意事項などを説明し、それからスタートしました。参加者は20名ほどでしたが、驚くことに若い女性が半分近くで、あとは我々のような高齢者ばかりで、若い男性はほとんど居ませんでした。まずは本館入口で、記念撮影を勧められたので、スタイルのいい女性の2等陸曹さんにシャッターを押してもらいました。中に入ると、足元に、方位盤のような物があり、それには「廉恥・真勇気・礼節」という防衛大学校生の学生綱領が刻まれていました。その他、現在防衛大学校で学んでいる海外留学生の出身国の国旗(中国、韓国、タイ、ヴェトナム、マレーシア、フィリピン、インドネシア、モンゴル、カンボジア等)が立てられていました。 次は、記念講堂です。2,000名の学生と学校スタッフなど2,300名が入れる大きな建物で、ここの最大のイベントは首相も出席してテレビでも報道される卒業式です。式の最後には、500名の卒業生が一斉に帽子を投げるのが慣例になっています。設備は最新式で、多くの椅子が自動で取り払われることができるとか、上から仕切りが降りて来ていくつかの小部屋にできるようになっているそうです。ここが出来るまでは、体育館で卒業式をやっていたそうです。 3番目は、資料館です。ここでまずは防衛大学校の概要についてのVTRを見ました。学生生活や訓練の様子などを見た後に、歴史資料を見学しました。歴代の校長の写真、「防衛大学校」の前身の「保安大学校」の看板などが並んでいました。 次が、学制会館で、これは売店のような場所でした。「ここにしかないグッズがあるのでお土産にどうぞ」と言われましたが、「防衛大」とイニシャルのある帽子・シャツ・タオルなどは、格好はいいと思いますが、自分で身に付けるには気恥ずかしく、「海軍カレー」「横須賀カレー」だけを買いました。  最後に、午後1時からの「学生行進」を高い位置から見学しました。昼食を終えた4,000名の学生が、4つの宿舎の前に集まり、学生長の前を行進してそれぞれの午後の教科に向かうのです。実技訓練に向かう組は、戦闘服に身を固め、銃を担いでいました。こうした行進などをみると、やはり一般の大学とは違うなと思いました。 案内に当たった二人の自衛官に色々な質問をしました。 最後に、午後1時からの「学生行進」を高い位置から見学しました。昼食を終えた4,000名の学生が、4つの宿舎の前に集まり、学生長の前を行進してそれぞれの午後の教科に向かうのです。実技訓練に向かう組は、戦闘服に身を固め、銃を担いでいました。こうした行進などをみると、やはり一般の大学とは違うなと思いました。 案内に当たった二人の自衛官に色々な質問をしました。Q:4,000名の学生の中の、女性の比率は A:約10%である。 Q:留学生はどのくらいいるのか。 A:約5%である。 Q:脊の低い学生がいるが、身長制限はあるのか A:男性155センチ、女性150センチである。 また学生宿舎の脇を通る時、案内の女性が、1部屋8名で、各学年2名ずつになっていると説明してくれたので、女手学生はどうなるのかと思いましたが、女子は女子だけだそうで、部屋のガラスは曇りガラスになっているとのことでした。 実をいうと、私は高校1年の時に、防衛大学校を受験しようと思ったのです。試験科目を調べると、この学校は理科系で、数学・物理・化学が必須になっているのです。そこで父親に相談すると「あの学校は学生に給料をくれるそうだ。是非チャレンジしなさい」と言われました。でも、私はどちらかと言うと文科系で、数学や化学は苦手だと言うと、家庭教師を付けてくれることになりました。しかし、2年ほどやりましたが、私は軟式テニス部の主将になって勉強が疎かになってしまい、防衛大学校受験は諦めたのです。こんなことがあったので、今回の見学は感慨の深いものがありました。でも、例え受験に通っても、その後の激しい訓練にはとてもついていけなかったろうなとも思いました。 防衛大学校見学を終えて、次は、「横須賀軍港めぐり」です。車で横須賀軍港に行き、3時出発ということで待っていると遊覧船が戻ってきました。ほぼ満員で、次の我々も100名近く並んでいました。平日なのに、かなり人気のあるイベントなんだと思いました。コースは45分で、自衛艦やアメリカ海軍の軍艦を見学しながら横須賀本港や長浦湾などを巡るのです。説明がとても面白くて評判とのことでした。 私は軍艦が好きなので、冷房のきいた船室でなく上甲板に座りました。船が出ると、すぐに多くの自衛艦が見えてきました。説明者は、手際よくそれらの艦名や艦種を説明していきます。私は片端から写真撮影していきました。家に資料があるので、艦籍番号がわかれば艦名も艦種もわかるのです。そのうちに、アメリカ海軍のイージス艦が何隻も見えてきました。おそらく、今回の北朝鮮沖での演習から帰ってきたばかりと見えて、隻数も多いし、修理中のものが多かったです。残念ながら、原子力空母ロナルド・レーガンは不在で、原子力空母が停泊できる唯一の埠頭には、イージス艦が停泊していました。 翌日、テレビを見ていたら、前日横須賀を出港したイージス駆逐艦「フィツツジェラルド」が、伊豆沖でフィリピン籍のコンテナ船と衝突して損傷したとのニュースが流れました。私は直感的に、あの沖で見たイージス艦に違いないと思うとともに、イージス艦は、どんなミサイルだろうと航空機だろうと必ず捕捉してこれを破壊できる最優秀なレーダーと武器を備えた艦である、との昨日の説明は本当かなと思いました。衝突した相手は、8千トンのフィツツジェラルドより 3倍以上も大きな3万トンの船なのに、どうして衝突するようなへマをしたのか、自慢のレーダーはどうしていたのか不思議です。     軍港巡りも終わり、まずはK先輩の家に戻って車を置き、電車で横須賀に3人で行きました。居酒屋大好き人間の高橋和尚が、全国有名居酒屋の本に掲載されている、横須賀ただ1つの店「ぎんじ」に行きたいと言って、先輩に調べてもらったのです。時刻は6時頃でしたが、「ぎんじ」は見つかり、3人の席も確保できました。常連らしい客はカウンター席に入っており、我々のような‘‘-げんさん’’が離れた椅子席に座っているようでした。店頭の従業員3名は全て女性で、かなり大きな店でした。ここで我々は散々飲み食いしたのですが、なかなかの味と雰囲気の店で、とても有意義な1日を過ごすことのできた最終イベントとしては大満足でした。 軍港巡りも終わり、まずはK先輩の家に戻って車を置き、電車で横須賀に3人で行きました。居酒屋大好き人間の高橋和尚が、全国有名居酒屋の本に掲載されている、横須賀ただ1つの店「ぎんじ」に行きたいと言って、先輩に調べてもらったのです。時刻は6時頃でしたが、「ぎんじ」は見つかり、3人の席も確保できました。常連らしい客はカウンター席に入っており、我々のような‘‘-げんさん’’が離れた椅子席に座っているようでした。店頭の従業員3名は全て女性で、かなり大きな店でした。ここで我々は散々飲み食いしたのですが、なかなかの味と雰囲気の店で、とても有意義な1日を過ごすことのできた最終イベントとしては大満足でした。帰りの電車は乗り換えなしで、高橋さんは「青物横丁駅」、私は「浅草駅」で降りました。車を運転したり、色々と資料を用意してくれたり、説明してくれたK先輩に感謝しつつ、この夜は、ほどよい疲れと、美味しい酒と、楽しい1日を過ごした満足感で、熟睡できました 。 以 上 |

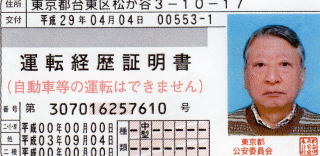

| 自動車運転免許の自主返納 今年の10月1日で私の運転免許証が更新時期となるので、更新するか自主返納するか迷っていたところ、警察から更新手続きの案内の葉書が届きました。それによると、70歳以上の人は免許更新手続き前に高齢者講習会を受講しなければならないと書かれていました。私は今年の9月1日で73歳になるので、今度更新すれば途中で“高齢者”とされる75歳になるのでこうした講習を受けなければならないのは理解できるのですが、やはり“来たか”という気持ちになりました。 1.申請による運転免許の取消通知書(東京都公安委員会の朱印が押されたA4のもの) 2.手数料1,000円の領収書 3.「高齢者の運転免許自主返納をサポート」という小冊子(運転経歴証明書の提示で優待が受け 4.運転経歴証明書引換書(4月18日以降に受け取りに来るとき持参するもの) 5.「満65歳以上で運転免許を自主返納された方へ」というA4の紙で、内容は台東区役所5階の 交通対策課に申請すれば「めぐりん(区内の循環バス)専用回数乗車券1冊及び文化施設4館 6.「運転免許自主返納記念」という紙のケースに「長い間、運転お疲れ様でした。これから、歩行 7.使用停止として中央に大きな穴をあけられた免許証 |

| 市川・国府台での花見の会

|

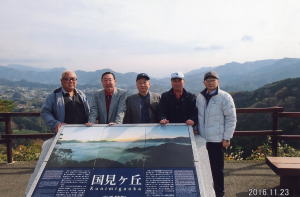

| 南九州・神話探妨の旅 ○第3日目(11月23日) この日は、10時にジャンボタクシーが迎えに来ることになっていたので、朝食は7時半にしておきました。川辺さんなどは早く起きてホテルの周辺を散歩してきたようですが、私は朝風呂に入って目を覚ませました。朝食会場に行くと直径が1メートル近くある旅に、そばかゆ、豆、豆腐、佃煮、ヤマメの一夜干し、地鶏の生卵などがびっしりと並べられているのです。ここの料理は器も凝っていてそれも高価な陶器のものではなく竹の皮を編んで作ったようなものが前夜も出たのですが、朝食の冗には一同驚いてしまいました。味もすばらしく、ヘルシーな朝食で腹ごしらえをしっかりと整えました。 |

| 南九州・神話探妨の旅 ○第2日日(11月22日) この日は8時にバイキング形式の朝食と決めていました。その前に起床して入浴した仲間もいたよう |

| 南九州・神話探妨の旅 中大の国際関係研究会のOB有志による旅行も今回で15回目を迎え、昨年の北九州の旅に続いて今回は南九州・神話探訪の旅ということで、鹿児島・宮崎を2泊3日で探訪してきました。企画の段階で心配だったのは、熊本地震や阿蘇・桜島の噴火、そして交通の便の悪さでした。旅行社の担当者と何回か相談の結果、何とかなりそうだったので11月21日に出発しました。 ○第1日目(2016年11月21日) この日羽田空港の出発ロビーに集合したのは、43会会員である行田市の川辺さん、東京の私そして1年下の千葉市のSさん、2年後輩の船橋市のAさんの4名でした。5人目の43会会員である岡山市の高橋和尚は鹿児島空港で我々と合流するため前日に鹿児島入りをしていました。 |

| 48年前に戻る日 6月1日(水)の午前11時に、9名の男女が飯田橋に集まりました。私が30年余り勤務していた伊勢丹の仲間たちです。昭和43年に中大を卒業した私は、伊勢丹に就職して婦人服売り場に配属されました。この年の秋に伊勢丹は「男の新館」をオープンする予定で、紳士服売り場が半分を占めていた本館3階は全て婦人服売り場になるということで、3階に配属された新人は多かったのですが、S販売係長の担当である婦人服売り場は5つに分裂して展開することになっていたので、新人だけで男子5名、女子20名以上という多さで、取引先手伝い員も含めるとS販売係長の指揮下にあった販売員は100名を超えていました。それだけに活気がある団結力の強い売り場だったのです。 |

| 湯河原温泉と静岡旅行 〇 2月21日 この日は前夜のうちに雨が通りすぎたため素晴らしい晴れでした。私は早く寝たために5時頃には目が覚めてしまい、朝湯に行きました。夜中の12時から男湯と女湯が入れ替わっており、やや小ぶりな大浴場に入りましたが、今度もまた貸し切り状態でした。外に露天風呂が見えたので行ってみた ところ、風が強くて寒く、湯温も低いので早々に出てしまいました。朝食は8時に指定してあったので家内も7時頃入浴していました。朝食は夕食と同じ場所で、これまた手の込んだ少量多品種の料理理でした。鯵の干物、イカそうめん、野菜の煮っけ、出汁卵、湯葉その他で、どれも美味しく、ご飯が進んで思わずお代わりしてしまった程でした。 |

| 湯河原温泉と静岡旅行 年末・年始の忙しさや二人の孫の世話(長女夫婦が共働きのため、週4回二人の孫を保育園にお迎えに行き、夕飯を食べさせ、入浴までさせるのに加え、週2回6歳の孫の水泳教室の送り迎えを担当している)で頑張ってきた我々老夫婦の自分へのご褒美と疲れ休みということで今年最初の家族旅行を企画しました。まだ寒さが厳しい2月なので、多少は温かいと思われる熱海、静岡あたりを観光することとし、宿泊は湯河原温泉に狙いを定めて旅行社と相談しました。昨年もこの時期に伊豆の河津桜を観光し、吉奈温泉に宿泊し、熱海の梅園を鑑賞したのですが、中でも熱海の梅園がとてもよかったのでもう一度行くことにしたのです。また、1泊旅行の最終日にはなかなか観光する機会の無い静岡まで足を伸ばして、この地をゆっくり観光したり、おいしい生の桜海老でも食べたり、ついでに城巡りを趣味にしている私の城リストの53番目に駿府城を加えようとしたのです。湯河原温泉には、過去に2回行っていたので今回は多少グレードアップし、旅行社の推薦する「阿しか里」という2千坪の敷地に和室が18重しかない静かな旅館(1泊4万円/一人)を確保してもらいました。但し、旅行社からは桜海老の解禁は3月なので生の桜海老を食べるのは無理と告げられてがっかりしました。 天気予報は昼前から雨となり、その後強い風が吹いたり大雨になるとの予報でしたが、9時半頃に家を出た頃はまだ曇りの状登でした。東京駅から「こだま」で出発した頃から雨が降り始め、12時4前に熱海に到着した頃にも小南の状態が続いていました。コインロッカーに荷物を預けて昼食を食べることにしたのですが、駅前は大規模な改修工事中でコインロッカーは無くなっていました。止むなく、荷物を持ったまま食事処を探す羽目になったのですが、多くの海鮮料理屋が満席の中、1軒の食事処で2席の空席が確保でき、そこで山菜蕎麦の軽い昼食を食べることができました。我々夫婦が山菜蕎麦を待っている間にも何人もの客が入って来ては断られているので本当にラッキーだと思いましたが、肝心の蕎麦の味はいまいちでした。 |

ワイワイガヤガヤやっているうちに、12時前に無事金沢駅に到着しました。外は雨がポツリポツリといった状態でしたが、まずは荷物を預けるために駅前の「アパホテル」に向かいました。私が大きな「ABホテル」という看板のついたホテルに向かおうとすると、川辺さんが隣の斜めに立っているホテルが「アパホテル」だと言うのです。そこで、私も今年の春に家内とここに宿泊した時に右手の「ABホテル」に入ってしまったことを思い出しました。ここは、「ABホテル」と「アパホテル」が並んで立っており、「アパホテル」の方は斜めに立っているのと、前に大きな木があるため看板が見えないという事情があるのです。とにかく、「アパホテル」のフロントに荷物を預け、歩いて20分ほどの「近江町市場」に向かい、ここで昼食を食べることにしました。計画では、有名な海鮮丼屋は混むのでこれを避けて、春に家内と来た時に開拓した、魚屋が出している屋台のような店に入ることになっていました。ところが、午後の1時近くになっているにもかかわらず、市場内は人が溢れていて、この屋台のような店も数人が並んでいました。でも皆がここで待とうということになり、30分ほど待って席も二つに分かれた状態で海鮮丼やウニ・イクラ丼と味噌汁を頼みましたが、お腹がすいていたこともあって皆美味しかったと喜んでいました。

ワイワイガヤガヤやっているうちに、12時前に無事金沢駅に到着しました。外は雨がポツリポツリといった状態でしたが、まずは荷物を預けるために駅前の「アパホテル」に向かいました。私が大きな「ABホテル」という看板のついたホテルに向かおうとすると、川辺さんが隣の斜めに立っているホテルが「アパホテル」だと言うのです。そこで、私も今年の春に家内とここに宿泊した時に右手の「ABホテル」に入ってしまったことを思い出しました。ここは、「ABホテル」と「アパホテル」が並んで立っており、「アパホテル」の方は斜めに立っているのと、前に大きな木があるため看板が見えないという事情があるのです。とにかく、「アパホテル」のフロントに荷物を預け、歩いて20分ほどの「近江町市場」に向かい、ここで昼食を食べることにしました。計画では、有名な海鮮丼屋は混むのでこれを避けて、春に家内と来た時に開拓した、魚屋が出している屋台のような店に入ることになっていました。ところが、午後の1時近くになっているにもかかわらず、市場内は人が溢れていて、この屋台のような店も数人が並んでいました。でも皆がここで待とうということになり、30分ほど待って席も二つに分かれた状態で海鮮丼やウニ・イクラ丼と味噌汁を頼みましたが、お腹がすいていたこともあって皆美味しかったと喜んでいました。 6時に、一同は「大名茶屋」に入り、「蟹づくし会席」で今回の旅行最初の宴会を始めました。内容は以下の通りです。先付:旬菜 八寸:冬の4種盛り 造り:蟹の花咲造り 焼物:焼き蟹 温物:蟹の小鉢 揚物:蟹足の天麩羅 酢物:茹で蟹 食事:蟹雑炊 香の者:3種盛り 水物:季節のデザート

6時に、一同は「大名茶屋」に入り、「蟹づくし会席」で今回の旅行最初の宴会を始めました。内容は以下の通りです。先付:旬菜 八寸:冬の4種盛り 造り:蟹の花咲造り 焼物:焼き蟹 温物:蟹の小鉢 揚物:蟹足の天麩羅 酢物:茹で蟹 食事:蟹雑炊 香の者:3種盛り 水物:季節のデザート

この日の最初の目的地は「犬山城」で、現在5つある国宝の城の一つです。因みに、あとの4つは、姫路城、松本城、彦根城、松江城です。「犬山城」は、江戸時代は徳川御三家の尾張藩の城で、幕府から尾張藩に付けられていた付家老の成瀬氏が代々の城主を務めていました。この天守閣はやや小ぶりのものですが、階段は急で、参加者は上り下りに苦労していました。でも、快晴とあって上からの眺めはよく、疲れが吹き飛びました。

この日の最初の目的地は「犬山城」で、現在5つある国宝の城の一つです。因みに、あとの4つは、姫路城、松本城、彦根城、松江城です。「犬山城」は、江戸時代は徳川御三家の尾張藩の城で、幕府から尾張藩に付けられていた付家老の成瀬氏が代々の城主を務めていました。この天守閣はやや小ぶりのものですが、階段は急で、参加者は上り下りに苦労していました。でも、快晴とあって上からの眺めはよく、疲れが吹き飛びました。 行きました。ここでは、地元案内人が30分ほどかけて建物の説明をしてくれ、なかなか勉強になりました。ここから出口に向かう途中に「金沢監獄」のレンガの門があり、居合わせた8名ほどで“監獄出身者の同窓会”などと言いながら記念撮影を行いました。

行きました。ここでは、地元案内人が30分ほどかけて建物の説明をしてくれ、なかなか勉強になりました。ここから出口に向かう途中に「金沢監獄」のレンガの門があり、居合わせた8名ほどで“監獄出身者の同窓会”などと言いながら記念撮影を行いました。 2時間ほどで伊勢神宮の外宮に到着し、ガイドの山本さんに引率されて見学しました。本来は「せんぐう館」という建物を見学する予定でしたが、台風で「勾玉池」の水が溢れて浸水したとのことで、外から見るだけになりました。次にバスで内宮に行き、宇治橋を渡り、五十鈴川で手を清め、まずは特別参拝を予定している「神楽殿」に行きました。そして暫く待った後に神楽殿で“お神楽”を見学することになりました。我々以外にも若い坊さんのグループなど数十人が一緒でしたが、楽器を扱う男性5名、踊り手の男性1名、そしてそれを補佐する巫女さん数名のメンバーで荘厳な雰囲気の中、約30分の神楽が行われました。滅多に経験できない素晴らしい時間でしたが、“正座”を指示されていたので、

2時間ほどで伊勢神宮の外宮に到着し、ガイドの山本さんに引率されて見学しました。本来は「せんぐう館」という建物を見学する予定でしたが、台風で「勾玉池」の水が溢れて浸水したとのことで、外から見るだけになりました。次にバスで内宮に行き、宇治橋を渡り、五十鈴川で手を清め、まずは特別参拝を予定している「神楽殿」に行きました。そして暫く待った後に神楽殿で“お神楽”を見学することになりました。我々以外にも若い坊さんのグループなど数十人が一緒でしたが、楽器を扱う男性5名、踊り手の男性1名、そしてそれを補佐する巫女さん数名のメンバーで荘厳な雰囲気の中、約30分の神楽が行われました。滅多に経験できない素晴らしい時間でしたが、“正座”を指示されていたので、 終わった時には足が痺れていました。龍門会長だけはバスの中でスーツに着替えてネクタイを付けていたので、さすがだと思いました。その後、「荒祭殿」などを見学し、御厨では思いがけず“ご神馬”の白馬も見学でき、一同その偶然に感激しました。

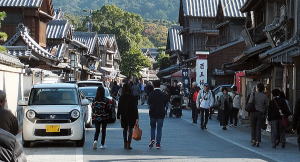

終わった時には足が痺れていました。龍門会長だけはバスの中でスーツに着替えてネクタイを付けていたので、さすがだと思いました。その後、「荒祭殿」などを見学し、御厨では思いがけず“ご神馬”の白馬も見学でき、一同その偶然に感激しました。 食事の後に、本来は「徴古館}と「美術館」を見学する予定だったのですが、参加者の多くが“おかげ横丁”でのお土産の購入を希望したので、美術館見学は止めて“おかげ横丁”散策となりました。ガイドさんから勧められた美味しいものを買うためでしたが、日持ちのしない生ものが多いので、“へんば餅”“さわ餅”などは2個入りとか3個入りとかを購入して、その場で分け合って食べましたが、なかなか美味しいものでした。また、“ういろう”については、クール宅急便で自宅に配送しました。更に、伊勢のお菓子の代表格である“赤福”については、バスの中でガイドさんが注文をとり、最終日にその日製造したものを渡してくれることになりました。何しろ、賞味期限がその日1日なので、このようにしないと持ち帰りできないのです。

食事の後に、本来は「徴古館}と「美術館」を見学する予定だったのですが、参加者の多くが“おかげ横丁”でのお土産の購入を希望したので、美術館見学は止めて“おかげ横丁”散策となりました。ガイドさんから勧められた美味しいものを買うためでしたが、日持ちのしない生ものが多いので、“へんば餅”“さわ餅”などは2個入りとか3個入りとかを購入して、その場で分け合って食べましたが、なかなか美味しいものでした。また、“ういろう”については、クール宅急便で自宅に配送しました。更に、伊勢のお菓子の代表格である“赤福”については、バスの中でガイドさんが注文をとり、最終日にその日製造したものを渡してくれることになりました。何しろ、賞味期限がその日1日なので、このようにしないと持ち帰りできないのです。 翌朝は寝ざめがよく、9時出発と聞いていたにもかかわらず6時半に朝食を食べました。バスで1時間半ほどで志摩半島の賢島に到着、ここで“大航海時代”のスペインの帆船のような観光船で、英虞湾巡りのクルーズを小1時間ほどしました。天気が良く、風もほとんどない状態だったので、最上階の甲板で皆と穏やかな英虞湾を眺めていました。途中で真珠の展示場見学が組み込まれており、あこや貝に真珠にするための核を入れるのを見せていました。この“核”は、アメリカや中国から輸入した特殊な貝を加工して丸くしたものだそうで、これもまたいい勉強になりました。

翌朝は寝ざめがよく、9時出発と聞いていたにもかかわらず6時半に朝食を食べました。バスで1時間半ほどで志摩半島の賢島に到着、ここで“大航海時代”のスペインの帆船のような観光船で、英虞湾巡りのクルーズを小1時間ほどしました。天気が良く、風もほとんどない状態だったので、最上階の甲板で皆と穏やかな英虞湾を眺めていました。途中で真珠の展示場見学が組み込まれており、あこや貝に真珠にするための核を入れるのを見せていました。この“核”は、アメリカや中国から輸入した特殊な貝を加工して丸くしたものだそうで、これもまたいい勉強になりました。 観光船を降りてからは、バスで“夫婦岩”で有名な二見ケ浦に行きました。昼食会場に到着すると、折しも水族館の外でセイウチのショーを行っており、暫くこれを見学しました。重さが1トン以上もあるセイウチかすぐそばまで近づくと、さすがに迫力がありました。昼食は、伊勢エビを中心にしたものでしたが、感激するほどの味ではありませんでした。

観光船を降りてからは、バスで“夫婦岩”で有名な二見ケ浦に行きました。昼食会場に到着すると、折しも水族館の外でセイウチのショーを行っており、暫くこれを見学しました。重さが1トン以上もあるセイウチかすぐそばまで近づくと、さすがに迫力がありました。昼食は、伊勢エビを中心にしたものでしたが、感激するほどの味ではありませんでした。 かり元気を取り戻し、廊下の隅に置かれていた箱の名称を尋ねたり、屋根の瓦の紋章が左右で違うのは何故かというようなマニアックな質問をして案内の女性を困らせていました。

かり元気を取り戻し、廊下の隅に置かれていた箱の名称を尋ねたり、屋根の瓦の紋章が左右で違うのは何故かというようなマニアックな質問をして案内の女性を困らせていました。 大根の漬物とのことでした。夕食については、きしめん屋があって“牡蠣入りの潮きしめん”というメニュウが目に入ったので、新幹線にお弁当を持ち込むより、お腹の中に収めてしまった方が効率的と考え、これを食べました。小ぶりな牡蠣が3つ入っており、味も満足できるものでした。 新幹線は、6時2分発の「のぞみ246号」で、車中で喋っているうちに7時43分に東京駅に到着し、ここで解散となりました。皆、お土産で膨れ上がったカバンを引きずりながら、帰って行きました。

大根の漬物とのことでした。夕食については、きしめん屋があって“牡蠣入りの潮きしめん”というメニュウが目に入ったので、新幹線にお弁当を持ち込むより、お腹の中に収めてしまった方が効率的と考え、これを食べました。小ぶりな牡蠣が3つ入っており、味も満足できるものでした。 新幹線は、6時2分発の「のぞみ246号」で、車中で喋っているうちに7時43分に東京駅に到着し、ここで解散となりました。皆、お土産で膨れ上がったカバンを引きずりながら、帰って行きました。 私は20年ほど前に車は廃車にして、その後は一切運転をしたことがありません。何故なら、私が住んでいる台東区は交通の便がとてもよく、自家用車は全く必要がないのです。私は長年、新宿の伊勢丹に通勤していたのですが、自宅から会社に行く方法は20通りくらいあるのです。通常はJR山の手線の鴬谷駅から池袋回りで新宿に出ます。でもその他に、地下鉄日比谷線の入谷駅から上野に出て山の手線に乗り換えたり、上野から地下鉄銀座線に乗り換え、赤坂見附で地下鉄丸の内線で新宿3丁目駅、(伊勢丹の下)まで行く方法もあります。また、自宅から上野駅まで歩いて20分足らず歩いて山の手線、地下鉄銀座線に乗る方法もあります。更に、地下鉄銀座線の稲荷町駅まで徒歩15分なので、これに乗って赤坂見附~新宿3丁目という方法もあります。1度も試したことはありませんが、地下鉄日比谷線の入谷駅から1駅の三ノ輪駅に出て都内唯一の路面電車に乗って大塚駅や早稲田駅に出て山の手線や地下鉄東西線に乗って新宿に出ることも可能です。バスも何本もあって、何通りかの方法があると思いますが、これは研究したこともありません。

私は20年ほど前に車は廃車にして、その後は一切運転をしたことがありません。何故なら、私が住んでいる台東区は交通の便がとてもよく、自家用車は全く必要がないのです。私は長年、新宿の伊勢丹に通勤していたのですが、自宅から会社に行く方法は20通りくらいあるのです。通常はJR山の手線の鴬谷駅から池袋回りで新宿に出ます。でもその他に、地下鉄日比谷線の入谷駅から上野に出て山の手線に乗り換えたり、上野から地下鉄銀座線に乗り換え、赤坂見附で地下鉄丸の内線で新宿3丁目駅、(伊勢丹の下)まで行く方法もあります。また、自宅から上野駅まで歩いて20分足らず歩いて山の手線、地下鉄銀座線に乗る方法もあります。更に、地下鉄銀座線の稲荷町駅まで徒歩15分なので、これに乗って赤坂見附~新宿3丁目という方法もあります。1度も試したことはありませんが、地下鉄日比谷線の入谷駅から1駅の三ノ輪駅に出て都内唯一の路面電車に乗って大塚駅や早稲田駅に出て山の手線や地下鉄東西線に乗って新宿に出ることも可能です。バスも何本もあって、何通りかの方法があると思いますが、これは研究したこともありません。 4月4日(火)の午前9時半頃、下谷警察署の更新手続き係に行き「免許証の自主返納をしたい。そして免許証に代わる運転経歴証明書の交付を受けたい」と申し出ると、女性の係員が「写真(楯30ミリ、横24ミリ)と手数料1,000円が必要です」と言うのです。警察からの案内にもそのように書かれていましたが、免許更新の時には警察で写真を撮影してくれていたので」、「写真はこちらで撮影してくれるのでは」と尋ねると「それはできません」との答えでした。

4月4日(火)の午前9時半頃、下谷警察署の更新手続き係に行き「免許証の自主返納をしたい。そして免許証に代わる運転経歴証明書の交付を受けたい」と申し出ると、女性の係員が「写真(楯30ミリ、横24ミリ)と手数料1,000円が必要です」と言うのです。警察からの案内にもそのように書かれていましたが、免許更新の時には警察で写真を撮影してくれていたので」、「写真はこちらで撮影してくれるのでは」と尋ねると「それはできません」との答えでした。 4月7日(金)午前10時に花見の会に参加する43会員22名がJR市川駅に続々と集まりました。この日の朝は前夜からの雨がまだちらついていましたが、8時頃からは一時的に曇りになっていました。

4月7日(金)午前10時に花見の会に参加する43会員22名がJR市川駅に続々と集まりました。この日の朝は前夜からの雨がまだちらついていましたが、8時頃からは一時的に曇りになっていました。 次に、駅前に戻り、バスで「里見公園」に向かいました。ここは戦国時代に千葉一帯を支配していた里見氏の城があった場所で、北条氏の攻撃で落城の際には多くの武士が戦死したとのことで、その名残と思われる石碑や石垣等がありました。そしてその周囲がきれいに整備された公園になっており、多くの桜が満開になっていました。また、足元には市川市の花である各種のバラ(但し時期が外れていて咲いていない)や、見事なパンジーの花壇があり、ここで記念撮影をしました。里見公園では清家夫人が花見の用意をして出迎えてくれましたが、あいにく下が濡れており、時々小雨がパラつく天気だったので用意してきたシートを広げることはできませんでした。止む無く、丸い天井がある狭い休憩スペースに集まり、花見の会を始めました。清家ご夫妻が用意してくれたのは、酒・ワイン・お茶の他にも胡瓜の朝漬、竹輪そして温かい餡子がたっぷり入った大判焼きでした。一同はここでアルコールや水分補給そしてこの後のウオーキングのための腹ごしらえをすることができました。いくら地元とはいえ、こんなに多くの品々を里見公園まで持ち込むのはさぞかし大変なことだったのではと思いました。肝心の桜の方は雨でさえませんでしたが、雨のおかげで花見客が少なくほぼ貸し切り状態でした。

次に、駅前に戻り、バスで「里見公園」に向かいました。ここは戦国時代に千葉一帯を支配していた里見氏の城があった場所で、北条氏の攻撃で落城の際には多くの武士が戦死したとのことで、その名残と思われる石碑や石垣等がありました。そしてその周囲がきれいに整備された公園になっており、多くの桜が満開になっていました。また、足元には市川市の花である各種のバラ(但し時期が外れていて咲いていない)や、見事なパンジーの花壇があり、ここで記念撮影をしました。里見公園では清家夫人が花見の用意をして出迎えてくれましたが、あいにく下が濡れており、時々小雨がパラつく天気だったので用意してきたシートを広げることはできませんでした。止む無く、丸い天井がある狭い休憩スペースに集まり、花見の会を始めました。清家ご夫妻が用意してくれたのは、酒・ワイン・お茶の他にも胡瓜の朝漬、竹輪そして温かい餡子がたっぷり入った大判焼きでした。一同はここでアルコールや水分補給そしてこの後のウオーキングのための腹ごしらえをすることができました。いくら地元とはいえ、こんなに多くの品々を里見公園まで持ち込むのはさぞかし大変なことだったのではと思いました。肝心の桜の方は雨でさえませんでしたが、雨のおかげで花見客が少なくほぼ貸し切り状態でした。 里見公園を後にして、途中で病院の敷地内にある古墳(法王塚古墳)を見たりしながら和洋国府台学園に入りました去 ここは中学・高校・大学がある広いキャンパスで、校庭や建物ソもきれいで広く、音の駿河台校舎とは月とスッポンでした。エスカレーターで17階に上がるとそこは先ほどのツインタワーと同じように展望台及び文化資料館になっており、その一角でr竹久夢二展」をやっていました。ここで多くの美人画に見入ったり、展望ロビーでまた下界を眺めたりしました。和洋国府台学園の周囲には千葉商科大学をはじめ多くの学校が集っており、おそらく市川市がこの地区を文教地区として誘致したものと思われました。とにかくこんな素晴らしい環境なら勉強がさぞかしはかどるのではないかと思いました。中学・高校は授業がはじまっているようでしたが、大学はまだのようで、構内はガラガラでした。因みに今回の花見の会に参加した錦糸町の高橋さんのお嬢さんはここの卒業生とのことでした。

里見公園を後にして、途中で病院の敷地内にある古墳(法王塚古墳)を見たりしながら和洋国府台学園に入りました去 ここは中学・高校・大学がある広いキャンパスで、校庭や建物ソもきれいで広く、音の駿河台校舎とは月とスッポンでした。エスカレーターで17階に上がるとそこは先ほどのツインタワーと同じように展望台及び文化資料館になっており、その一角でr竹久夢二展」をやっていました。ここで多くの美人画に見入ったり、展望ロビーでまた下界を眺めたりしました。和洋国府台学園の周囲には千葉商科大学をはじめ多くの学校が集っており、おそらく市川市がこの地区を文教地区として誘致したものと思われました。とにかくこんな素晴らしい環境なら勉強がさぞかしはかどるのではないかと思いました。中学・高校は授業がはじまっているようでしたが、大学はまだのようで、構内はガラガラでした。因みに今回の花見の会に参加した錦糸町の高橋さんのお嬢さんはここの卒業生とのことでした。

そして次は高千穂神社です。ここの祭神は皇祖神とその配偶者の総称である高千穂皇命で、古くは神武天皇の兄の三毛入野命が鬼八という鬼神を退治した時に宮を建てたといわれているようです。鎌倉幕府を建てた源頼朝が天下泰平祈願のため武将?畠山重忠を派遣したという社伝が残っていて、境内には重忠が植えたとされる「秩父杉」がそびえており、また本殿には重患が奉納したとされる狛犬

そして次は高千穂神社です。ここの祭神は皇祖神とその配偶者の総称である高千穂皇命で、古くは神武天皇の兄の三毛入野命が鬼八という鬼神を退治した時に宮を建てたといわれているようです。鎌倉幕府を建てた源頼朝が天下泰平祈願のため武将?畠山重忠を派遣したという社伝が残っていて、境内には重忠が植えたとされる「秩父杉」がそびえており、また本殿には重患が奉納したとされる狛犬

その後、予約してあったジャンボタクシーに乗り込み、まずは霧島神宮に行きました。残念ながら雨がパラパラ降ってきましたが、タクシー備え付けの傘があったのでそれを差して観光しました。この神社は天照大御神の命を受けて、ニニギノミコトが三種の神器を持って天から降りて来た(天孫降臨)高千穂峰のそばに建てられたのですが、その後の噴火などで何度か被災して次第に現在の位置まで後退したそうで、現在の建物は1715年に島津の殿様の命で建てられたとのことでした。今回の旅行でわかったのですが、わが国の始まりともいうべき「天孫降臨」神話の肝心の場所が、鹿児島県の霧島神宮の近くの高千穂峰と宮崎県の高千穂神社の近くというように2つの説があるのです。古事記や日本書紀には「日向(宮崎県)の高千穂の峯に天降ります」とあり、どうも宮崎県説の方に分があるようなのですが‥・。とにかく、どちらの説が正しいかわからないので、一同はしっかりとお参りしておきました。

その後、予約してあったジャンボタクシーに乗り込み、まずは霧島神宮に行きました。残念ながら雨がパラパラ降ってきましたが、タクシー備え付けの傘があったのでそれを差して観光しました。この神社は天照大御神の命を受けて、ニニギノミコトが三種の神器を持って天から降りて来た(天孫降臨)高千穂峰のそばに建てられたのですが、その後の噴火などで何度か被災して次第に現在の位置まで後退したそうで、現在の建物は1715年に島津の殿様の命で建てられたとのことでした。今回の旅行でわかったのですが、わが国の始まりともいうべき「天孫降臨」神話の肝心の場所が、鹿児島県の霧島神宮の近くの高千穂峰と宮崎県の高千穂神社の近くというように2つの説があるのです。古事記や日本書紀には「日向(宮崎県)の高千穂の峯に天降ります」とあり、どうも宮崎県説の方に分があるようなのですが‥・。とにかく、どちらの説が正しいかわからないので、一同はしっかりとお参りしておきました。 次に向かったのは、日本一太い楠がある「蒲生(かもう)八幡神社」です。今年の2月に熱海の「来宮神社」を見学した時、タクシーの運転手に案内されて本州で一番太い楠を見たのですが、その時の説明で日本一の楠は鹿児島にあるというのを聞いたのです。今回の旅行を企画している時、はからずもその楠が霧島神宮と鹿児島市街の途中にあることがわかったのです。神社に到着するとその楠は本殿の左手にまるで怪物のようにそびえていました。タクシーの運転手の話では、雷に打たれたりして枝を何本か切り落としたので以前はもっと大きかったとのことでした。それにしても苔や草に覆われて、数十本の枝を伸ばした異様な姿に一同は感激するばかりでした。熱海の来宮神社は楠の周囲を回ったり、手で触れることもできたのですが、ここの楠は木の柵で覆われていて半周ほどしか回れず、また直接手で触れることもだきなかったので記念写真を撮影することで満足するしかありませんでした。ここで貰った由緒紀によれば、この楠は特別天然記念物であるとともに、昭和63年に環境庁により日本一の巨樹と認定されたそうで、高さ33メートル、太さ33メートル、樹齢1,500年とのことでした。私としては、これで日本一と本州一の巨木を見たことになり、大いに満足しました。

次に向かったのは、日本一太い楠がある「蒲生(かもう)八幡神社」です。今年の2月に熱海の「来宮神社」を見学した時、タクシーの運転手に案内されて本州で一番太い楠を見たのですが、その時の説明で日本一の楠は鹿児島にあるというのを聞いたのです。今回の旅行を企画している時、はからずもその楠が霧島神宮と鹿児島市街の途中にあることがわかったのです。神社に到着するとその楠は本殿の左手にまるで怪物のようにそびえていました。タクシーの運転手の話では、雷に打たれたりして枝を何本か切り落としたので以前はもっと大きかったとのことでした。それにしても苔や草に覆われて、数十本の枝を伸ばした異様な姿に一同は感激するばかりでした。熱海の来宮神社は楠の周囲を回ったり、手で触れることもできたのですが、ここの楠は木の柵で覆われていて半周ほどしか回れず、また直接手で触れることもだきなかったので記念写真を撮影することで満足するしかありませんでした。ここで貰った由緒紀によれば、この楠は特別天然記念物であるとともに、昭和63年に環境庁により日本一の巨樹と認定されたそうで、高さ33メートル、太さ33メートル、樹齢1,500年とのことでした。私としては、これで日本一と本州一の巨木を見たことになり、大いに満足しました。 チェックアウト後、旅館に呼んでもらったタクシーで湯河原駅に行き、1駅先の熱海駅に向かいました。熱海駅からは「こだま」に乗り換えて静岡に向かいました。朝の車窓から富士山が目の前にくっきりと見ることができ、青空に白い雪の帽子を被った様子を十分に堪能しました。11時頃に静岡駅に到着し、早い昼食をと思ったのですが、美味しい朝食を食べすぎてお腹が空かないので先に観光をすることにして駅北口のタクシー乗り場に行き、駿府城と浅間神社の観光を依頼しました。駿府城は徳川家康が8歳から19歳まで人質にとられていた今川館の場所にあり、家康がその後天下統一を遂げて将軍職を2代目秀忠に譲った後に諸大名を動員してここに大きな城を築かせて晩年の10年を過ごした城なのです。かつては三重の堀に囲まれて天守閣まであったこの城も現在は全く面影がなく、わずかに堀と石垣が残っているだけでした。本丸跡は公園になっており、それ以外の敷地には県庁を始めとする多くの役所や裁判所、学校、病院などが建っていて、最近復元されたという小さな櫓だけが城らしさを留めていました。このように駿府城は期待外れでしたが、本丸跡地に徳川家康の銅像があると観光パンフレットに書かれていたので、せめてその前で写真を撮影しようと運転手さんに北御門に車を止めてもらい、徒歩で駿府城公園に向かいました。門を抜けるとすぐ公園になりましたが銅像が見つかりません。ランニング中と思われる男性に「徳川家康の銅像は何処にあるのですか」と尋ねると「あれはここから撤去されて現在は静岡駅北口に建っています」との答えでした。そんなら運転手さんもそう言ってくれればと思いましたが、次の浅間神社に向かいました。

チェックアウト後、旅館に呼んでもらったタクシーで湯河原駅に行き、1駅先の熱海駅に向かいました。熱海駅からは「こだま」に乗り換えて静岡に向かいました。朝の車窓から富士山が目の前にくっきりと見ることができ、青空に白い雪の帽子を被った様子を十分に堪能しました。11時頃に静岡駅に到着し、早い昼食をと思ったのですが、美味しい朝食を食べすぎてお腹が空かないので先に観光をすることにして駅北口のタクシー乗り場に行き、駿府城と浅間神社の観光を依頼しました。駿府城は徳川家康が8歳から19歳まで人質にとられていた今川館の場所にあり、家康がその後天下統一を遂げて将軍職を2代目秀忠に譲った後に諸大名を動員してここに大きな城を築かせて晩年の10年を過ごした城なのです。かつては三重の堀に囲まれて天守閣まであったこの城も現在は全く面影がなく、わずかに堀と石垣が残っているだけでした。本丸跡は公園になっており、それ以外の敷地には県庁を始めとする多くの役所や裁判所、学校、病院などが建っていて、最近復元されたという小さな櫓だけが城らしさを留めていました。このように駿府城は期待外れでしたが、本丸跡地に徳川家康の銅像があると観光パンフレットに書かれていたので、せめてその前で写真を撮影しようと運転手さんに北御門に車を止めてもらい、徒歩で駿府城公園に向かいました。門を抜けるとすぐ公園になりましたが銅像が見つかりません。ランニング中と思われる男性に「徳川家康の銅像は何処にあるのですか」と尋ねると「あれはここから撤去されて現在は静岡駅北口に建っています」との答えでした。そんなら運転手さんもそう言ってくれればと思いましたが、次の浅間神社に向かいました。 浅間神社はこの地方最古(約2千年以上前)の神社と言われており、神部神社、浅間神社、八鉾神社など7つの神社が合体した大きなもので、観光バスが何台か来ていました。7つのうち5つは並んで建っているので順番にお参りできましたが、あとの2つは百段ほどの石の階段の上にあるのでこれはパスして階段下にある賽銭箱に金をいれてお参りの代わりとしました。ここのお参りを終えてタクシーで静岡駅に戻り、駅前に建っていた徳川家康の像の下で記念写真を撮影しました。その後、ややお腹も減ってきたので駅ビルの「魚がし鮨」という寿司屋で握り寿司と、さざえの壷焼き、鮑の刺し身を頼んだのですが、出てきた握り寿司の具が大きいことに驚きました。鮮度もよく美味しいのでまたもや完食してしまい、動くのが嫌になるほどでした。その後、駅ビル内のドーナツ屋で2時間半ほど時間調整して15:37発の「ひかり」で東京に戻りました。

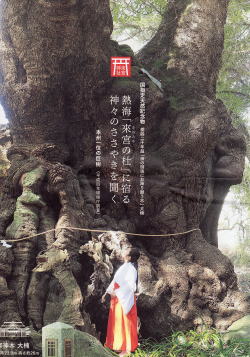

浅間神社はこの地方最古(約2千年以上前)の神社と言われており、神部神社、浅間神社、八鉾神社など7つの神社が合体した大きなもので、観光バスが何台か来ていました。7つのうち5つは並んで建っているので順番にお参りできましたが、あとの2つは百段ほどの石の階段の上にあるのでこれはパスして階段下にある賽銭箱に金をいれてお参りの代わりとしました。ここのお参りを終えてタクシーで静岡駅に戻り、駅前に建っていた徳川家康の像の下で記念写真を撮影しました。その後、ややお腹も減ってきたので駅ビルの「魚がし鮨」という寿司屋で握り寿司と、さざえの壷焼き、鮑の刺し身を頼んだのですが、出てきた握り寿司の具が大きいことに驚きました。鮮度もよく美味しいのでまたもや完食してしまい、動くのが嫌になるほどでした。その後、駅ビル内のドーナツ屋で2時間半ほど時間調整して15:37発の「ひかり」で東京に戻りました。 次に、前回に来た時に見落としてしまった梅園近くの「来宮神社」を観光することにしました。タクシーの運転手さんの案内で境内に入ったところ、大きな木があったので「これが有名な御神木ですか」と尋ねたところ、これは樹齢1、300年の第二楠木であり、国指定の天然記念物である大楠木の御神木は本殿の裏にある樹齢2,000年の日本で2番目の巨樹で、その周りを回ると寿命が1年伸びるとのことでした。そこで本殿の裏に行ってみると、そこにはまるで怪物のような大木が立っており、その高さ(26メートル)、その太さ(24メートル)そして苔むした巨木の周りには二千年の歴史が刻まれた異様な形をした幹や瘤が絡みついており、運転手さんの説明では見方によっては干支の動物に見えたり大蛇に見えたりするとのことでした。とにかく凄い迫力で我々夫婦は「すごい」と言ったまま圧倒されてしまいました。気を取り直してこの巨木を1周したのですが、運転手さんの巨木の苔の部分を触りながら願い事をすると御利益があるとのアドバイスをしっかりと実行しました。家内は願い事が多いらしく2周していました。神社のパンフレットを読むと、昔はここは「木宮神社」という神々の宿る大木を祀る場所だったとのことで、江戸時代末期にこの木を切り倒そうとしたら鋸が折れてしまい、それ以降は神罰を恐れて誰も切り倒そうとはせず、最近ではパワースポットとしても有名だそうです。とにかく、この御神木は今回の旅行のハイライトとも言うべきものでした。

次に、前回に来た時に見落としてしまった梅園近くの「来宮神社」を観光することにしました。タクシーの運転手さんの案内で境内に入ったところ、大きな木があったので「これが有名な御神木ですか」と尋ねたところ、これは樹齢1、300年の第二楠木であり、国指定の天然記念物である大楠木の御神木は本殿の裏にある樹齢2,000年の日本で2番目の巨樹で、その周りを回ると寿命が1年伸びるとのことでした。そこで本殿の裏に行ってみると、そこにはまるで怪物のような大木が立っており、その高さ(26メートル)、その太さ(24メートル)そして苔むした巨木の周りには二千年の歴史が刻まれた異様な形をした幹や瘤が絡みついており、運転手さんの説明では見方によっては干支の動物に見えたり大蛇に見えたりするとのことでした。とにかく凄い迫力で我々夫婦は「すごい」と言ったまま圧倒されてしまいました。気を取り直してこの巨木を1周したのですが、運転手さんの巨木の苔の部分を触りながら願い事をすると御利益があるとのアドバイスをしっかりと実行しました。家内は願い事が多いらしく2周していました。神社のパンフレットを読むと、昔はここは「木宮神社」という神々の宿る大木を祀る場所だったとのことで、江戸時代末期にこの木を切り倒そうとしたら鋸が折れてしまい、それ以降は神罰を恐れて誰も切り倒そうとはせず、最近ではパワースポットとしても有名だそうです。とにかく、この御神木は今回の旅行のハイライトとも言うべきものでした。 駅前からタクシーに乗って「二本松城(霞ヶ城)をお願いします」と伝えたのですが、運転手さんの反応はいまいちです。そこで「城の見学が終わってから1時間半ほど時間があるのでどこか適当な場所はないか」と尋ねてもいい答えは返ってきません。とりあえず、数分で霞ヶ城祉公園に到着しのでタクシーには待っててもらい徒歩で見学に向かいました。事前に調べておいた資料によると、この城は江戸時代はかつて織田信長の重臣だった丹羽長秀の孫が10万1千石の二本松藩主となり幕末まで存続していたとのことです。幕末の戊辰戦争では二本松藩は奥羽越列藩同盟として板垣退助の指捧する官軍と戦い、会津攻めに先立って落城・焼失した上に石高を5万石に減らされたのです。落城の際には会津の「白虎隊」と同様に「少年隊」が悲劇的な最後を遂げたのですが、知名度は「白虎隊」に比べていまいちのようでした。

駅前からタクシーに乗って「二本松城(霞ヶ城)をお願いします」と伝えたのですが、運転手さんの反応はいまいちです。そこで「城の見学が終わってから1時間半ほど時間があるのでどこか適当な場所はないか」と尋ねてもいい答えは返ってきません。とりあえず、数分で霞ヶ城祉公園に到着しのでタクシーには待っててもらい徒歩で見学に向かいました。事前に調べておいた資料によると、この城は江戸時代はかつて織田信長の重臣だった丹羽長秀の孫が10万1千石の二本松藩主となり幕末まで存続していたとのことです。幕末の戊辰戦争では二本松藩は奥羽越列藩同盟として板垣退助の指捧する官軍と戦い、会津攻めに先立って落城・焼失した上に石高を5万石に減らされたのです。落城の際には会津の「白虎隊」と同様に「少年隊」が悲劇的な最後を遂げたのですが、知名度は「白虎隊」に比べていまいちのようでした。 観世寺は別名「安達ケ原 票塚」と呼ばれている鬼婆伝説の霊場で、400円の入場料を払って入ると鬼婆伝説の資料館、鬼婆が隠れ住んでいたという大岩、ここを見学した松尾芭蕉や正岡子規の歌碑などがありました。資料館でテープの説明を聞いていると、我が家の近くにある入谷の鬼子母神伝説に似通った点もあって興味深いものがありました。両者の共通点は旅人を殺していたこと、知らずに自分の子供を殺してしまったことです。共通していないのは、鬼子母神の方は悔い改めてその後は子供を守る神様になったのに対して、安達ケ原の鬼婆の方は東光坊という坊さんに祈り殺されてしまったという点です。そばにお土産屋があって「鬼婆饅頭」でも売っているのかと思っていましたが、何もありませんでした。

観世寺は別名「安達ケ原 票塚」と呼ばれている鬼婆伝説の霊場で、400円の入場料を払って入ると鬼婆伝説の資料館、鬼婆が隠れ住んでいたという大岩、ここを見学した松尾芭蕉や正岡子規の歌碑などがありました。資料館でテープの説明を聞いていると、我が家の近くにある入谷の鬼子母神伝説に似通った点もあって興味深いものがありました。両者の共通点は旅人を殺していたこと、知らずに自分の子供を殺してしまったことです。共通していないのは、鬼子母神の方は悔い改めてその後は子供を守る神様になったのに対して、安達ケ原の鬼婆の方は東光坊という坊さんに祈り殺されてしまったという点です。そばにお土産屋があって「鬼婆饅頭」でも売っているのかと思っていましたが、何もありませんでした。 このように、うどん県である香川県の代表的な都市である高松市と丸亀市とで、美味しい讃岐うどんを食べようとしたのに、それに対応する体制がまるでとれていないことに驚きました。そのことをタクシーの運転手などに言うと「少し離れた場所にうどん屋は沢山ある」と言います。観光案内所に尋ねなかった私にも落ち度があるとしても、両市とも駅前にうどん屋がほとんど無いことは事実です。

このように、うどん県である香川県の代表的な都市である高松市と丸亀市とで、美味しい讃岐うどんを食べようとしたのに、それに対応する体制がまるでとれていないことに驚きました。そのことをタクシーの運転手などに言うと「少し離れた場所にうどん屋は沢山ある」と言います。観光案内所に尋ねなかった私にも落ち度があるとしても、両市とも駅前にうどん屋がほとんど無いことは事実です。 その後琴平駅まで行き、タクシーでこの日の宿である「琴平グランドホテル」に入りました。このホテルは“こんぴらさん”の参道1,500段の22段目の所にあって外装は古い感じでしたが、内装は綺麗なホテルでした。この頃から雨がパラついてきましたが、時間もまだ早いのでホテルで長傘を借りて参道を少し登ってみることにしました。小雨という状況でも参道を歩く観光客は多く、両側のお土産屋も賑わっていましたが、売っているものは一昔前のもの(木彫りの仏像や動物など、瓦せんべい、うどん等)ばかりで、余り魅力を感じませんでした。せめて750段目の大門が見える所まで行くつもりでしたが、雨天ということもあって僅か168段目でリタイアしてしまいました。因みに、足の悪い人を駕籠で運ぶ店が出ていたので、料金を確認すると5,300円でした。

その後琴平駅まで行き、タクシーでこの日の宿である「琴平グランドホテル」に入りました。このホテルは“こんぴらさん”の参道1,500段の22段目の所にあって外装は古い感じでしたが、内装は綺麗なホテルでした。この頃から雨がパラついてきましたが、時間もまだ早いのでホテルで長傘を借りて参道を少し登ってみることにしました。小雨という状況でも参道を歩く観光客は多く、両側のお土産屋も賑わっていましたが、売っているものは一昔前のもの(木彫りの仏像や動物など、瓦せんべい、うどん等)ばかりで、余り魅力を感じませんでした。せめて750段目の大門が見える所まで行くつもりでしたが、雨天ということもあって僅か168段目でリタイアしてしまいました。因みに、足の悪い人を駕籠で運ぶ店が出ていたので、料金を確認すると5,300円でした。 昼食に1時間とられてしまったので、あわてて電車で2駅戻って本八戸駅に行き、そこからはタクシーで八戸観光をするにしても15:36発の電車で浅虫温泉に向かう必要があるので、本八戸での観光に使える時間は1時間ちょっとしかありませんでした。タクシーの運転手と相談した結果、効率的な観光として八戸城祉とその隣にある八戸市博物館を観光することにしました。八戸城址は鎌倉時代からこの地方を治めていた南部氏(江戸時代には盛岡20万石)の分家として八戸藩(2万石)が置かれていたのです。八戸城は別名「根の城」とも呼ばれていたようですが、天守閣や城郭・石垣・などはもともと無い城で、どちらかと言うと堀に囲まれた館とか砦に近いもののようでした。現在は公園となっていて僅かに堀の跡や棟門ひとつが昔の面影を残していました。城や城祉に関心のある私としてはやや物足りないものでしたが、本州の最北端の八戸にあってはこの程度の城で事足りたのだと思いました。

昼食に1時間とられてしまったので、あわてて電車で2駅戻って本八戸駅に行き、そこからはタクシーで八戸観光をするにしても15:36発の電車で浅虫温泉に向かう必要があるので、本八戸での観光に使える時間は1時間ちょっとしかありませんでした。タクシーの運転手と相談した結果、効率的な観光として八戸城祉とその隣にある八戸市博物館を観光することにしました。八戸城址は鎌倉時代からこの地方を治めていた南部氏(江戸時代には盛岡20万石)の分家として八戸藩(2万石)が置かれていたのです。八戸城は別名「根の城」とも呼ばれていたようですが、天守閣や城郭・石垣・などはもともと無い城で、どちらかと言うと堀に囲まれた館とか砦に近いもののようでした。現在は公園となっていて僅かに堀の跡や棟門ひとつが昔の面影を残していました。城や城祉に関心のある私としてはやや物足りないものでしたが、本州の最北端の八戸にあってはこの程度の城で事足りたのだと思いました。 大女将から全員に「わさび漬け」のお土産をもらい、ホテル前で集合写真を撮影後、2台の車に分乗して約20分、「龍王峡」の出発点に到着しました。ここでまた小雨が降ってきたのでどうしようということになったのですが、すぐに雨が止んだので、行ける所まで行ってみようとハイキングコースに入りました。ハイキングコースとは言っても、実際には川原に近い場所にある「龍主神社」や鬼怒川の流れや回りの奇岩、新緑の森などが見える絶景の「虹見橋」を見て帰るだけのつもりでした。「龍主神社」まで石段を降りるのが大変でしたが、前日、家康や家光の墓の石段を経験していたのでそれはどこたえませんでした。午前中で空気も綺麗で、上流の雨のせいか水量の激しい川の流れそして何本もある滝、新緑の中に何本か満開を過ぎてまだ花の残っている桜などがあり、「虹見橋」の上からこれらを眺めた一行はただただ感激していました。

大女将から全員に「わさび漬け」のお土産をもらい、ホテル前で集合写真を撮影後、2台の車に分乗して約20分、「龍王峡」の出発点に到着しました。ここでまた小雨が降ってきたのでどうしようということになったのですが、すぐに雨が止んだので、行ける所まで行ってみようとハイキングコースに入りました。ハイキングコースとは言っても、実際には川原に近い場所にある「龍主神社」や鬼怒川の流れや回りの奇岩、新緑の森などが見える絶景の「虹見橋」を見て帰るだけのつもりでした。「龍主神社」まで石段を降りるのが大変でしたが、前日、家康や家光の墓の石段を経験していたのでそれはどこたえませんでした。午前中で空気も綺麗で、上流の雨のせいか水量の激しい川の流れそして何本もある滝、新緑の中に何本か満開を過ぎてまだ花の残っている桜などがあり、「虹見橋」の上からこれらを眺めた一行はただただ感激していました。 絶景に感激した後、再び今度は厳しい上り道で入口まで戻りました。一同、声も出ないくらいに疲れてしまったので、威勢のよい声で客引きをしていたおばさんの茶店に入ってコーヒーを飲みました。雨で客足がほとんどなかって時に8名も入ったのでおばさんも大喜びで、土地の焼き栗などを無料で振る舞ってくれたりしました。こちらもお返しに、この焼き栗をお土産に買ったりしました。

絶景に感激した後、再び今度は厳しい上り道で入口まで戻りました。一同、声も出ないくらいに疲れてしまったので、威勢のよい声で客引きをしていたおばさんの茶店に入ってコーヒーを飲みました。雨で客足がほとんどなかって時に8名も入ったのでおばさんも大喜びで、土地の焼き栗などを無料で振る舞ってくれたりしました。こちらもお返しに、この焼き栗をお土産に買ったりしました。 71歳から68歳までのちょい悪親爺が8名が東京、千葉、埼玉、岡山から電車や車で集まり、それぞれの希望の観光地に分かれた後に再び同じホテルに集まり、わいわいと入浴したり酒を飲んだり、ヘルシーな料理を食べたり、そして翌日もふうふう言いながらハイキングコースを歩いたり、景色に感激したりという今回の旅行もこのように無事に楽しく終わることができました。天気予報が運良く外れて、たいした雨も降らず、かえって静かな墓所や渓谷をゆっくりと見ることができ、本当によかったと思いました。多くの友人・知人が亡くなり或いは体調を崩してこのような機会を持てなかった中、この年になって我々だけがこのような素晴らしい機会を経験できたことに感謝しなくてはいけないと思いました。今後も無理をせず、年に1回くらいは軽い1泊旅行をやってみようということで、その企画を楽しみに、今後1年間、体調の維持に努力していくつもりです。 以 上

71歳から68歳までのちょい悪親爺が8名が東京、千葉、埼玉、岡山から電車や車で集まり、それぞれの希望の観光地に分かれた後に再び同じホテルに集まり、わいわいと入浴したり酒を飲んだり、ヘルシーな料理を食べたり、そして翌日もふうふう言いながらハイキングコースを歩いたり、景色に感激したりという今回の旅行もこのように無事に楽しく終わることができました。天気予報が運良く外れて、たいした雨も降らず、かえって静かな墓所や渓谷をゆっくりと見ることができ、本当によかったと思いました。多くの友人・知人が亡くなり或いは体調を崩してこのような機会を持てなかった中、この年になって我々だけがこのような素晴らしい機会を経験できたことに感謝しなくてはいけないと思いました。今後も無理をせず、年に1回くらいは軽い1泊旅行をやってみようということで、その企画を楽しみに、今後1年間、体調の維持に努力していくつもりです。 以 上

「パン樹」を出て、熱海駅の緑の窓口で手持ちの午後

「パン樹」を出て、熱海駅の緑の窓口で手持ちの午後 梅園の次は

梅園の次は いよいよ青野川の土手に到着しましたが、河津桜は数メートルおきに1本づっそれも土手の東側のみに植わっているだけで、それらもみな若い木らしくどれも小振りなものばかり、そして花に至って

いよいよ青野川の土手に到着しましたが、河津桜は数メートルおきに1本づっそれも土手の東側のみに植わっているだけで、それらもみな若い木らしくどれも小振りなものばかり、そして花に至って この夜の料理については、山添さんから前日の蟹づくしの件が伝わっており、蟹づくしは辞退してあったので、メニューには松葉蟹の雄だけになっていました。その他に豚肉の陶板焼き、刺し身、茶碗蒸しなどがあり、更に杉本さんが是非食べて欲しいという肩ロースのトンカツまで出てきました。まずは松葉蟹の雄を食べようとすると、杉本さんか松葉蟹のおいしい食べ方を伝授するというのです。この食べ方は杉本さんが考えついた秘伝で口外しないで欲しいとのことでしたが、簡単に説明すると蟹の甲羅を剥がして味噌を甲羅の中に集めるという方法で、集めた味噌に醤油を掛け、蟹の身をこれに浸して食べると美味しいと言うのです。確かに今まで食べたことのない食べ方でした。でも、私としては松葉蟹のような美味しい蟹ならば、何も付けずにその上品な甘味を味わうのが一番だと思いました。いずれにしても松葉蟹をはじめ全ての料理も完会してしまいました。連日の松葉蟹でしたが、新しい食べ方だったのでかえって違う味わいとなりました。また、蟹にトンカツというのはミスマッチだと思いましたが、実際にはなかなか美味しく食べることができました。この夜もまたもや腹をパンパンにして寝てしまいました。

この夜の料理については、山添さんから前日の蟹づくしの件が伝わっており、蟹づくしは辞退してあったので、メニューには松葉蟹の雄だけになっていました。その他に豚肉の陶板焼き、刺し身、茶碗蒸しなどがあり、更に杉本さんが是非食べて欲しいという肩ロースのトンカツまで出てきました。まずは松葉蟹の雄を食べようとすると、杉本さんか松葉蟹のおいしい食べ方を伝授するというのです。この食べ方は杉本さんが考えついた秘伝で口外しないで欲しいとのことでしたが、簡単に説明すると蟹の甲羅を剥がして味噌を甲羅の中に集めるという方法で、集めた味噌に醤油を掛け、蟹の身をこれに浸して食べると美味しいと言うのです。確かに今まで食べたことのない食べ方でした。でも、私としては松葉蟹のような美味しい蟹ならば、何も付けずにその上品な甘味を味わうのが一番だと思いました。いずれにしても松葉蟹をはじめ全ての料理も完会してしまいました。連日の松葉蟹でしたが、新しい食べ方だったのでかえって違う味わいとなりました。また、蟹にトンカツというのはミスマッチだと思いましたが、実際にはなかなか美味しく食べることができました。この夜もまたもや腹をパンパンにして寝てしまいました。

、正午頃に鳥取空港に到着して山添さんの出迎えを受け、山添さんの車でまずは昼食を食べに行くことになり、近くの海鮮食堂のような所に入りました。鳥取での食事の第1号は山添さんのお勧めで「しろイカ(剣崎イカ)の定食」にしました。こちらでも人気のあるしろイカの刺し身とカラ揚げがメインになった定食で、柔らかい刺し身とイカの風味が口いっぱいに広がるゲソのカラ揚げが美味しく全員が完会しました。こうして鳥取での美味しい食べ物については好調なスタートを切りました。

、正午頃に鳥取空港に到着して山添さんの出迎えを受け、山添さんの車でまずは昼食を食べに行くことになり、近くの海鮮食堂のような所に入りました。鳥取での食事の第1号は山添さんのお勧めで「しろイカ(剣崎イカ)の定食」にしました。こちらでも人気のあるしろイカの刺し身とカラ揚げがメインになった定食で、柔らかい刺し身とイカの風味が口いっぱいに広がるゲソのカラ揚げが美味しく全員が完会しました。こうして鳥取での美味しい食べ物については好調なスタートを切りました。 次は砂丘に行ったのですが、砂といっても粒子がとても細かい粉状態で色も黄土色でした。そして全体を見渡せる場所に行くと、周囲の広い砂地の中に「馬の背」と呼ばれる高さ46メートルの丘があり、この頂上を目指して登っている30名ほどの観光客がまるで蟻のように見えて、まるで映画などで見た“砂漠”を彷彿させてくれました。この後ジオパークセンターに入って、山添さんのお友達である責任者の方から砂丘の生い立ち、鳥取砂丘の特色などの説明を受けました。簡単に言うと、花崗岩の山肌が風雨で削られて川に流れ、それが海に流れ込んだ後に波によって海岸に打ち上げられたということでした。また、砂丘の表面の風紋の出来方も精密な実験道具を使って実演してくれました。

次は砂丘に行ったのですが、砂といっても粒子がとても細かい粉状態で色も黄土色でした。そして全体を見渡せる場所に行くと、周囲の広い砂地の中に「馬の背」と呼ばれる高さ46メートルの丘があり、この頂上を目指して登っている30名ほどの観光客がまるで蟻のように見えて、まるで映画などで見た“砂漠”を彷彿させてくれました。この後ジオパークセンターに入って、山添さんのお友達である責任者の方から砂丘の生い立ち、鳥取砂丘の特色などの説明を受けました。簡単に言うと、花崗岩の山肌が風雨で削られて川に流れ、それが海に流れ込んだ後に波によって海岸に打ち上げられたということでした。また、砂丘の表面の風紋の出来方も精密な実験道具を使って実演してくれました。 その後、1階の広間で夕食ということになりました。大きなテーブルに沢山の料理が溢れるように並んでおり、二人づつ対面して座るようになっていましたが、並んだ二人の問には大きな洗面器のようなものが置かれていましたが、これは蟹の殻入れでした。

その後、1階の広間で夕食ということになりました。大きなテーブルに沢山の料理が溢れるように並んでおり、二人づつ対面して座るようになっていましたが、並んだ二人の問には大きな洗面器のようなものが置かれていましたが、これは蟹の殻入れでした。 11時になり、2階奥の炉端焼きの会場に案内されました。ここには大きな炭火焼の席がおよそ2百人分はどセットされており、この日は1時から団体が入るため、11時に入ったのは我々の他に1~2組だけでした。システムとしては、入口にある水槽や冷蔵庫から好きな物を買ってきて自分で焼いて食べるのでしたが、我々は旅行社に指示してここで花咲蟹を食べることになっていたので、席には鋏と軍手が用意されていました。蟹が出るまでの間に店員の勧めに従ってシャブリワインを飲みました。ワイングラスで乾杯をしているといよいよ花咲蟹が登場しました。特徴ある真っ赤な色をしており、大きさは毛蟹を一回り大きくしたくらいです。海中にいる時は茶色をしているのですが、茄でると真っ赤になるのです。

11時になり、2階奥の炉端焼きの会場に案内されました。ここには大きな炭火焼の席がおよそ2百人分はどセットされており、この日は1時から団体が入るため、11時に入ったのは我々の他に1~2組だけでした。システムとしては、入口にある水槽や冷蔵庫から好きな物を買ってきて自分で焼いて食べるのでしたが、我々は旅行社に指示してここで花咲蟹を食べることになっていたので、席には鋏と軍手が用意されていました。蟹が出るまでの間に店員の勧めに従ってシャブリワインを飲みました。ワイングラスで乾杯をしているといよいよ花咲蟹が登場しました。特徴ある真っ赤な色をしており、大きさは毛蟹を一回り大きくしたくらいです。海中にいる時は茶色をしているのですが、茄でると真っ赤になるのです。 まずは手足を切り落として裏の白い部分に鋏を入れて、あとは耳掻きを大きくしたような金属の棒で中の肉をほじくり出すという作業なのですが、なにしろ手足は10本あり、それが関節で分かれているので最低でも20本を解体しなければならず、肉の多く詰まった爪の部分などは更に多くの切り込みを入れる必要があります。甲羅は最後に処理しましたが、蟹味噌もあり、手足の付け根の部分にも肉がいっぱい詰まっています。手足の肉をほじくると、まるでそれまで窮屈に押し寵められていたのが解放されたのように膨らみ、実に食べでがありました。肉は普通の毛蟹・タラバ蟹・松葉蟹などに比べて油が乗っていて味も濃く、一匹食べるとお腹が一杯になりました。でも、折角炉端焼きの店に釆たのだからと、更に牡蠣と帆立て員を一人一つづっ焼いて食べましたが、これがまたとてもおいしかったこと。とにかく、手は蟹の汁に塗れ、おそらく身体中に蟹の臭いが付いてしまったと思いますが、全員が大満足でした。「これで家族に自慢ができる」とか「これで蟹の解体に自信が付いた」とかが皆さんの感想でした。

まずは手足を切り落として裏の白い部分に鋏を入れて、あとは耳掻きを大きくしたような金属の棒で中の肉をほじくり出すという作業なのですが、なにしろ手足は10本あり、それが関節で分かれているので最低でも20本を解体しなければならず、肉の多く詰まった爪の部分などは更に多くの切り込みを入れる必要があります。甲羅は最後に処理しましたが、蟹味噌もあり、手足の付け根の部分にも肉がいっぱい詰まっています。手足の肉をほじくると、まるでそれまで窮屈に押し寵められていたのが解放されたのように膨らみ、実に食べでがありました。肉は普通の毛蟹・タラバ蟹・松葉蟹などに比べて油が乗っていて味も濃く、一匹食べるとお腹が一杯になりました。でも、折角炉端焼きの店に釆たのだからと、更に牡蠣と帆立て員を一人一つづっ焼いて食べましたが、これがまたとてもおいしかったこと。とにかく、手は蟹の汁に塗れ、おそらく身体中に蟹の臭いが付いてしまったと思いますが、全員が大満足でした。「これで家族に自慢ができる」とか「これで蟹の解体に自信が付いた」とかが皆さんの感想でした。 川湯温泉(ここは名横綱大鵬の出身地で、駅舎には土俵入りの大きな額が飾ってありました)での宿は「欣喜湯」という古いホテルで、昔は立派だったのでしょうが、現在は大分痛んでしまっているようでした。ここの大浴場は老朽化した設備ですが、近くに「硫黄山」があるだけにかなり強い硫黄泉で、これが高温・中温・低温など5つの大きな浴槽に分かれており、低温の浴槽には打ち湯があったりして、このあたりの趣はなかなかでした。硫黄分が強いことは、湯が目に入ると湊みて痛くなることでわかりました。メンバーもこの風呂だ桝ま褒めていました。

川湯温泉(ここは名横綱大鵬の出身地で、駅舎には土俵入りの大きな額が飾ってありました)での宿は「欣喜湯」という古いホテルで、昔は立派だったのでしょうが、現在は大分痛んでしまっているようでした。ここの大浴場は老朽化した設備ですが、近くに「硫黄山」があるだけにかなり強い硫黄泉で、これが高温・中温・低温など5つの大きな浴槽に分かれており、低温の浴槽には打ち湯があったりして、このあたりの趣はなかなかでした。硫黄分が強いことは、湯が目に入ると湊みて痛くなることでわかりました。メンバーもこの風呂だ桝ま褒めていました。 おおまかなコースは、羽田から釧路空港に行き釧路市で1泊、翌日は釧路から電車で1時間ほどの厚岸(アッケシ)に行って花咲蟹を食べ、それから2時間半ほど電車に乗って川湯温泉(屈斜路湖と摩周湖の中間あたりにある温泉地)に行って1泊、翌日は網走に出て、ここからバスで女満別空港に出て羽田に戻るというものでした。

おおまかなコースは、羽田から釧路空港に行き釧路市で1泊、翌日は釧路から電車で1時間ほどの厚岸(アッケシ)に行って花咲蟹を食べ、それから2時間半ほど電車に乗って川湯温泉(屈斜路湖と摩周湖の中間あたりにある温泉地)に行って1泊、翌日は網走に出て、ここからバスで女満別空港に出て羽田に戻るというものでした。 夜の宴会に備えて軽くしようと思ってのですが、メニューを見たら食欲をそそるものが沢山あり、私は「ウニいくら井」高橋さんは「鮭いくら井」というように、余り軽くないものを注文してしまいました、更に北海道到着祝いということで、生ビールや日本酒などを軽く飲んで1時間半ほど粘った後、バスで釧路駅に向かいました。45分ほどでこの日の宿である「ラビスタ釧路川」というきれいなホテルに到着しました

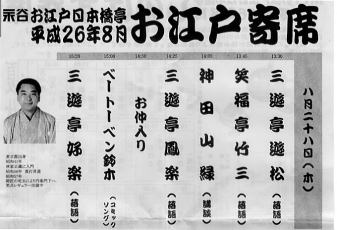

夜の宴会に備えて軽くしようと思ってのですが、メニューを見たら食欲をそそるものが沢山あり、私は「ウニいくら井」高橋さんは「鮭いくら井」というように、余り軽くないものを注文してしまいました、更に北海道到着祝いということで、生ビールや日本酒などを軽く飲んで1時間半ほど粘った後、バスで釧路駅に向かいました。45分ほどでこの日の宿である「ラビスタ釧路川」というきれいなホテルに到着しました この企画は永谷商事という会社が主催しており、こうした企画を毎月2~3本も実施していてラリーは午前中で終えて最後は日本橋亭という寄席に案内されて志乃田寿司の弁当を食べた後に4時頃まで落語・講談・その他を楽しめるというものです。ラリーについてはプロの講釈師が前もって十分下見をしておいたコースを要領よく案内してくれるし、途中歩きながらもいろいろと会話することもできます。とにかく朝10暗から午後4時まで楽しめて、弁当付きで3千円というのはかなり“お得”な企画だと思います。

この企画は永谷商事という会社が主催しており、こうした企画を毎月2~3本も実施していてラリーは午前中で終えて最後は日本橋亭という寄席に案内されて志乃田寿司の弁当を食べた後に4時頃まで落語・講談・その他を楽しめるというものです。ラリーについてはプロの講釈師が前もって十分下見をしておいたコースを要領よく案内してくれるし、途中歩きながらもいろいろと会話することもできます。とにかく朝10暗から午後4時まで楽しめて、弁当付きで3千円というのはかなり“お得”な企画だと思います。 まずは、日暮里駅を出てすぐの場所にある「本行寺」に行きました。ここは別名「月見寺」と呼ばれていた日蓮宗の寺院で、古くは江戸城内にあったという小林一茶縁の寺で、その歌碑などが建っています実はこの寺は私が務めていた「伊勢丹」の創業者である小菅家の菩提寺でもあり、奥には小菅家及びその親族の塞が多数あります。また、寺に入ってすぐの右手には「伊勢丹社員の墓」というものがあり、毎年1回伊勢丹の全役員がお参りに来るという習慣があります。伊勢丹社員の墓には社員の骨が埋葬されているはなく、墓石の後ろにその年在職中に病気や事故で死亡した社員の卒塔婆が立てられているだけです。このことを案内人の神田山緑さんに話すと、それでは最初にそれを披露しようということになりました。

まずは、日暮里駅を出てすぐの場所にある「本行寺」に行きました。ここは別名「月見寺」と呼ばれていた日蓮宗の寺院で、古くは江戸城内にあったという小林一茶縁の寺で、その歌碑などが建っています実はこの寺は私が務めていた「伊勢丹」の創業者である小菅家の菩提寺でもあり、奥には小菅家及びその親族の塞が多数あります。また、寺に入ってすぐの右手には「伊勢丹社員の墓」というものがあり、毎年1回伊勢丹の全役員がお参りに来るという習慣があります。伊勢丹社員の墓には社員の骨が埋葬されているはなく、墓石の後ろにその年在職中に病気や事故で死亡した社員の卒塔婆が立てられているだけです。このことを案内人の神田山緑さんに話すと、それでは最初にそれを披露しようということになりました。

その後、谷中霊園の中を歩いて有名人の墓や、15代将軍慶喜の墓、高橋お伝の墓、心中の道連れ

その後、谷中霊園の中を歩いて有名人の墓や、15代将軍慶喜の墓、高橋お伝の墓、心中の道連れ 1時半からの寄席は落語が4つと、講談が1つ、そしてコミックソングが1つでした。ラリー関係者から聞たらしく、出演者の中には「健康の秘訣は歩くことと笑うことです。本日のお客様はその両方を実施した人です」などと我々によいしょする人もいました。コミックソングはベートーベン鈴木というベテランがウクのようなものを弾きながらいろいろ面白いことを言うのですが、そのひとつに血液型性格という歌があり、A型は真面目でつまらないとか、B型はいいかげんとか、0型しっこいとか、AB型は二重人格だとか面白おかしく節を付けて歌った後、「どうですか皆さん、思い当たることがあるでしょう」と言うと、ほとんどの人がそうそうと葡く中、一人の女性が「私は0型だけど納得いかない」と答えたのです。するとベートーベン鈴木は「このように皆がそうそうと同意する中、敢然と反対意見を言う貴方は0型の典型なのです」とやり返していました。

1時半からの寄席は落語が4つと、講談が1つ、そしてコミックソングが1つでした。ラリー関係者から聞たらしく、出演者の中には「健康の秘訣は歩くことと笑うことです。本日のお客様はその両方を実施した人です」などと我々によいしょする人もいました。コミックソングはベートーベン鈴木というベテランがウクのようなものを弾きながらいろいろ面白いことを言うのですが、そのひとつに血液型性格という歌があり、A型は真面目でつまらないとか、B型はいいかげんとか、0型しっこいとか、AB型は二重人格だとか面白おかしく節を付けて歌った後、「どうですか皆さん、思い当たることがあるでしょう」と言うと、ほとんどの人がそうそうと葡く中、一人の女性が「私は0型だけど納得いかない」と答えたのです。するとベートーベン鈴木は「このように皆がそうそうと同意する中、敢然と反対意見を言う貴方は0型の典型なのです」とやり返していました。 湯河原駅で送迎バスを降りた後、小田原城を見学することとし、徒歩で数分で小田原城に到着しました。ここは桜の名所としても有名でしたが、残念ながらまだ咲いていませんでした。敷地内を暫く散策した後、「小田原城歴史見聞館」という建物に入りました。この中では主に関東一円を支配した北条早雲から始まる北条5代の歴史を記した年表などが展示されており、豊臣秀吉に攻められた時の「小田原評定」の立体映像などを見ることができました。その後、見聞館の前で開催されていた屋台などを冷やかしていると、骨董を売っているコーナーがありました。そこで私の目に止まったのは昔の銃弾でした。ひとつは7,7ミリの小銃弾とおぼしきもので、もうひとつは20ミリの機関砲弾とおぼしきものでともに薬莢付きでした。前者は長さが7センチ3ミリあり、私の知識では旧陸軍の三八式小銃弾か隼や零戦などの機首に装備された7,7ミリ機関銃の弾丸と思われ、一方後者は長さが17センチもある巨大なもので、これは間違いなく零戦の両翼に装備された20ミリ機関砲弾と確信しました。値段を聞くと小さい方は千円、大きい方は1万5千円だと言うのです。ここで高すぎるとか交渉した結果、大きい方を8千円にすると言うのですぐに手を打ちました。家内はあきれていましたが、私としては大満足でした。わが家には戦時中、母の実家にアメリカのグラマン艦載機が打ち込んでいった12.7ミリ機関砲の砲弾(おそらく曳光弾の弾頭)があるので、これで日米の弾丸が揃ったことになるのです。その他、ドライフルーツや蜜柑などを購入してこれを持って小田原駅方面に向かいました。途中で蕎麦屋に入って「とろろ蕎麦」を食べてたっぷり食べた朝食の消化を促進しました。小田原駅のそばで一枚200円という「むろあじ」の干物を6枚購入し、一時間近くを改札口近くの喫茶店で時間調整をした後、13:50発の踊り子106号で東京に向かいました。15時少し前に東京駅に到着し、山手線で上野駅に出て、そこからタクシーで帰宅しました。

湯河原駅で送迎バスを降りた後、小田原城を見学することとし、徒歩で数分で小田原城に到着しました。ここは桜の名所としても有名でしたが、残念ながらまだ咲いていませんでした。敷地内を暫く散策した後、「小田原城歴史見聞館」という建物に入りました。この中では主に関東一円を支配した北条早雲から始まる北条5代の歴史を記した年表などが展示されており、豊臣秀吉に攻められた時の「小田原評定」の立体映像などを見ることができました。その後、見聞館の前で開催されていた屋台などを冷やかしていると、骨董を売っているコーナーがありました。そこで私の目に止まったのは昔の銃弾でした。ひとつは7,7ミリの小銃弾とおぼしきもので、もうひとつは20ミリの機関砲弾とおぼしきものでともに薬莢付きでした。前者は長さが7センチ3ミリあり、私の知識では旧陸軍の三八式小銃弾か隼や零戦などの機首に装備された7,7ミリ機関銃の弾丸と思われ、一方後者は長さが17センチもある巨大なもので、これは間違いなく零戦の両翼に装備された20ミリ機関砲弾と確信しました。値段を聞くと小さい方は千円、大きい方は1万5千円だと言うのです。ここで高すぎるとか交渉した結果、大きい方を8千円にすると言うのですぐに手を打ちました。家内はあきれていましたが、私としては大満足でした。わが家には戦時中、母の実家にアメリカのグラマン艦載機が打ち込んでいった12.7ミリ機関砲の砲弾(おそらく曳光弾の弾頭)があるので、これで日米の弾丸が揃ったことになるのです。その他、ドライフルーツや蜜柑などを購入してこれを持って小田原駅方面に向かいました。途中で蕎麦屋に入って「とろろ蕎麦」を食べてたっぷり食べた朝食の消化を促進しました。小田原駅のそばで一枚200円という「むろあじ」の干物を6枚購入し、一時間近くを改札口近くの喫茶店で時間調整をした後、13:50発の踊り子106号で東京に向かいました。15時少し前に東京駅に到着し、山手線で上野駅に出て、そこからタクシーで帰宅しました。

午後は「薬師寺」と「唐招提寺」そして「平城京跡」の見学です。「薬師寺」と「唐招提寺」については今回の旅行で見学したいろいろな寺と同様で、いささかうんざりといった感じでした。広い境内をあちらの建物からこちらの建物というように回っていると、どの建物も同じように見えてきてしまうのです。

午後は「薬師寺」と「唐招提寺」そして「平城京跡」の見学です。「薬師寺」と「唐招提寺」については今回の旅行で見学したいろいろな寺と同様で、いささかうんざりといった感じでした。広い境内をあちらの建物からこちらの建物というように回っていると、どの建物も同じように見えてきてしまうのです。 京都駅に到着後は自由行動ということだったので、駅構内のパスタ屋に入って「ペペロンチーノ」をおいしく食べ、残りの1時間を最後のお土産購入に当てました。それにしても時間が余り、12番線のホームで30分以上待ちました。他のメンバーも焼き鳥屋で飲んでいたとか、そば屋で飲んでいたとかで、顔を赤くして集まってきました。18時33分のぴかり532号で京都駅を出発し、21時10分に東京駅に到着しました。

京都駅に到着後は自由行動ということだったので、駅構内のパスタ屋に入って「ペペロンチーノ」をおいしく食べ、残りの1時間を最後のお土産購入に当てました。それにしても時間が余り、12番線のホームで30分以上待ちました。他のメンバーも焼き鳥屋で飲んでいたとか、そば屋で飲んでいたとかで、顔を赤くして集まってきました。18時33分のぴかり532号で京都駅を出発し、21時10分に東京駅に到着しました。

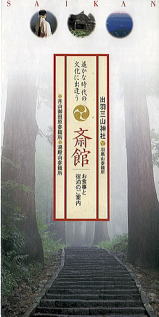

この日の第二目的地は「出羽三山神社」と言うことで、ここで昼食を予約しているし、そこまでは車で行くので心配いらないというU君の説明だったので安心して向かいました。風が多少出てきましたが、雨の方はやや収まってきた中、山道を上り、神社下の駐車場に到着しました。そこでU君が受付で「公用」というステッカーを2枚もらい、「庄内交通」の有料道路をフリーパスで更に奥まで行き、ほんの僅か歩いて山奥にひっそりと佇む神社の「斎館」という建物に入りました。

この日の第二目的地は「出羽三山神社」と言うことで、ここで昼食を予約しているし、そこまでは車で行くので心配いらないというU君の説明だったので安心して向かいました。風が多少出てきましたが、雨の方はやや収まってきた中、山道を上り、神社下の駐車場に到着しました。そこでU君が受付で「公用」というステッカーを2枚もらい、「庄内交通」の有料道路をフリーパスで更に奥まで行き、ほんの僅か歩いて山奥にひっそりと佇む神社の「斎館」という建物に入りました。

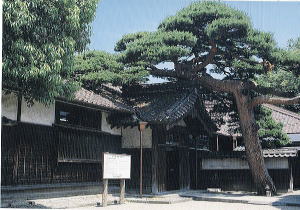

雨が小降りに変わってきた中、一行は酒田市に向かいました。そこには「本間様には及びもないが、せめてなりたや酒田の殿様」と言われたほどの豪農(実際には名字・帯刀を許されていた)の本間家の旧本邸、美術館があるというので、これを見学することになったのです。新潟の豪農の館は2軒ほど見学した経験はあるものの、絶頂期には3千町歩(9百万坪?)の田畑を保有していたという本間家を見てみたいと思ったのです。旧本邸に着くと、確かに立派で広いのですが、一見してこれは民家ではなく武家屋敷と思える構えでした。説明書を見て納得したのですが、この建物は本間家の三代目が徳川幕府の巡検使一向の本陣宿として1768年に建てて庄内藩に献上したのが始まりということで、そのため二千石旗本屋敷の格式で作られた武家屋敷で、その後巡検使一行が江戸に戻ったため不要となり再び本間家に拝領になったということでした。その後は昭和20年まで本間家が実際にここに住んでいたとのことでした。また、酒田市はフェーン現象の関係で火事の多い地域ということで、本間家では周囲に広い神社を建てたり、防火に有効な樹木を沢山植えたりして工夫したため、今日まで焼けずに残ったとのことでした。とにかく、金持ちの屋敷という感じは全くなく、質実剛健・堅固という感じに溢れた建物でした。

雨が小降りに変わってきた中、一行は酒田市に向かいました。そこには「本間様には及びもないが、せめてなりたや酒田の殿様」と言われたほどの豪農(実際には名字・帯刀を許されていた)の本間家の旧本邸、美術館があるというので、これを見学することになったのです。新潟の豪農の館は2軒ほど見学した経験はあるものの、絶頂期には3千町歩(9百万坪?)の田畑を保有していたという本間家を見てみたいと思ったのです。旧本邸に着くと、確かに立派で広いのですが、一見してこれは民家ではなく武家屋敷と思える構えでした。説明書を見て納得したのですが、この建物は本間家の三代目が徳川幕府の巡検使一向の本陣宿として1768年に建てて庄内藩に献上したのが始まりということで、そのため二千石旗本屋敷の格式で作られた武家屋敷で、その後巡検使一行が江戸に戻ったため不要となり再び本間家に拝領になったということでした。その後は昭和20年まで本間家が実際にここに住んでいたとのことでした。また、酒田市はフェーン現象の関係で火事の多い地域ということで、本間家では周囲に広い神社を建てたり、防火に有効な樹木を沢山植えたりして工夫したため、今日まで焼けずに残ったとのことでした。とにかく、金持ちの屋敷という感じは全くなく、質実剛健・堅固という感じに溢れた建物でした。 お屋敷の方では喫茶コーナーがあり、コーヒーを飲みながら素晴らしい庭を見学できました。惜しむべくは近くに電線が2本走っており、遠くに広告看板が見えることでした。一同は「枝の張った大きな松でも植えてあれを隠してしまえばいいのに」と勝手なことを言っていました。

お屋敷の方では喫茶コーナーがあり、コーヒーを飲みながら素晴らしい庭を見学できました。惜しむべくは近くに電線が2本走っており、遠くに広告看板が見えることでした。一同は「枝の張った大きな松でも植えてあれを隠してしまえばいいのに」と勝手なことを言っていました。 12:20に山形県の大石田駅に到着しました。天気はどんよりと曇っていましたが、まだ雨も降らず、風もほとんどない状態でした。大石田駅には車で先行していたS君とA君が出迎えてくれ、そのまま昼食を食べに行くことになりました。大石田は古くから山形そばのおいしい町とされ、そば屋が多いと聞いていたので予めA君においしくて駅に近い店を探しておいて欲しいと伝えてあったのですが、A君が言うには「この辺りを走り回ってみたけれどそば屋は少なく、それも営業しているのは2店しかない」とのことでした。そこでそのうちの1軒、そばのうまそうな店構えの「来迎寺そば」という店に入りました。旅館からの送迎バスの時間の関係で1時間程しか時間の余裕が無かったので、ほぼ全員が「板そばセット」を頼みました。出されて見て分かったのですが、「板そば」とはそばの入れ物が、縁取りのある薄い板だったのです。新潟の「へぎそば」(“へぎ”という東京などでざるそばを入れる入れ物の大きめなものにそばを小分けして出してくるもの)と似てはいるのですが、もっと素朴なものでした。そばは関東で言う「田舎そば」といったところで、太く噛みごたえのあるものでした。これに何種類かの天ぷら、煮物や漬物などが付いており、値段も5人で4千円弱という安さでした。

12:20に山形県の大石田駅に到着しました。天気はどんよりと曇っていましたが、まだ雨も降らず、風もほとんどない状態でした。大石田駅には車で先行していたS君とA君が出迎えてくれ、そのまま昼食を食べに行くことになりました。大石田は古くから山形そばのおいしい町とされ、そば屋が多いと聞いていたので予めA君においしくて駅に近い店を探しておいて欲しいと伝えてあったのですが、A君が言うには「この辺りを走り回ってみたけれどそば屋は少なく、それも営業しているのは2店しかない」とのことでした。そこでそのうちの1軒、そばのうまそうな店構えの「来迎寺そば」という店に入りました。旅館からの送迎バスの時間の関係で1時間程しか時間の余裕が無かったので、ほぼ全員が「板そばセット」を頼みました。出されて見て分かったのですが、「板そば」とはそばの入れ物が、縁取りのある薄い板だったのです。新潟の「へぎそば」(“へぎ”という東京などでざるそばを入れる入れ物の大きめなものにそばを小分けして出してくるもの)と似てはいるのですが、もっと素朴なものでした。そばは関東で言う「田舎そば」といったところで、太く噛みごたえのあるものでした。これに何種類かの天ぷら、煮物や漬物などが付いており、値段も5人で4千円弱という安さでした。 待ちに待った夕食は、5名が個室で食べる形式でしたが、山形牛のしゃぶしゃぶや、鮪や蛸や海老の刺身、その他品数が多いのですが、量は多くなく、味もなかなかのものでした。中に「ほおずき」のようなものがあり、皆が飾りと思ったのですが、山形出身のS君が「これは食用のほおずきなので食べてみてください」と言うのでおっかなびっくり食べて見るとほんのりと甘い爽やかな味で一同感心してしまいました。高橋君などは仲居さんを掴まえて「これを買いたいのでどこで買えるか教えて欲しい」と言って板長さんに聞きに行ってもらったほどでした。結果はこの食用のほおずきを栽培している農家は極めて少なく、この日出したものは秋田から取り寄せたものとのことでした。また、「凌ぎ」として手打ちそばが出ましたが、太さは昼間のそばと同じ位でしたが、味は格段に美味しくてやっとおいしい山形そばに出会えたという気持になりました。

待ちに待った夕食は、5名が個室で食べる形式でしたが、山形牛のしゃぶしゃぶや、鮪や蛸や海老の刺身、その他品数が多いのですが、量は多くなく、味もなかなかのものでした。中に「ほおずき」のようなものがあり、皆が飾りと思ったのですが、山形出身のS君が「これは食用のほおずきなので食べてみてください」と言うのでおっかなびっくり食べて見るとほんのりと甘い爽やかな味で一同感心してしまいました。高橋君などは仲居さんを掴まえて「これを買いたいのでどこで買えるか教えて欲しい」と言って板長さんに聞きに行ってもらったほどでした。結果はこの食用のほおずきを栽培している農家は極めて少なく、この日出したものは秋田から取り寄せたものとのことでした。また、「凌ぎ」として手打ちそばが出ましたが、太さは昼間のそばと同じ位でしたが、味は格段に美味しくてやっとおいしい山形そばに出会えたという気持になりました。

そんなこんなで早めのお開きとなりましたが、8時過ぎに下の川の両側の大正情緒溢れるレトロな旅館街見学のバスが出るというので、小雨の中、傘を差しながら高橋君と二人で観光し、写真を撮影したりしました。後輩3人はもう何回も見ているということで、また川辺君は雨と寒さを警戒してこれには参加しませんでした。大正情緒溢れるレトロな旅館街はなかなかなもので、映画の撮影などにもよく利用されているとのことでした。

そんなこんなで早めのお開きとなりましたが、8時過ぎに下の川の両側の大正情緒溢れるレトロな旅館街見学のバスが出るというので、小雨の中、傘を差しながら高橋君と二人で観光し、写真を撮影したりしました。後輩3人はもう何回も見ているということで、また川辺君は雨と寒さを警戒してこれには参加しませんでした。大正情緒溢れるレトロな旅館街はなかなかなもので、映画の撮影などにもよく利用されているとのことでした。

到着すると日曜日ということもあってかなりの人が出ており、遠目にも大きな蓮の花が見えたのでほっとしました。タクシーを降りて駆けつけると、3分の1くらいが咲いており、3分の1くらいが萎んでおり、あとの3分の1はまだ蕾といった状態でした。また、会場の正面に大きな花壇が3つほどあるほか、奥の池にそれとは比べものにならないほど多くの蓮が咲いていました。その池には迷路のような木製の道ができており、私たち夫婦はぐるぐる回って見事に咲いている蓮を見つけては写真を撮ったりしました。家内は自宅の近くの上野の不忍池の蓮より立派だと感心していました。説明書によれば全部で2万株あるそうで、とても見ごたえのあるものでした。昭和46年に近所に建設中のゴミ処理工場の現場から発見された古代蓮の種を発芽させて増やしたもので、数千年前の種からこんな見事な花を咲かせることに感動しました。見どころは6月中旬から8月中旬ということですができれば午前中に鑑賞することをお勧めします。行田駅は上野駅から高崎線で1時間位です。

到着すると日曜日ということもあってかなりの人が出ており、遠目にも大きな蓮の花が見えたのでほっとしました。タクシーを降りて駆けつけると、3分の1くらいが咲いており、3分の1くらいが萎んでおり、あとの3分の1はまだ蕾といった状態でした。また、会場の正面に大きな花壇が3つほどあるほか、奥の池にそれとは比べものにならないほど多くの蓮が咲いていました。その池には迷路のような木製の道ができており、私たち夫婦はぐるぐる回って見事に咲いている蓮を見つけては写真を撮ったりしました。家内は自宅の近くの上野の不忍池の蓮より立派だと感心していました。説明書によれば全部で2万株あるそうで、とても見ごたえのあるものでした。昭和46年に近所に建設中のゴミ処理工場の現場から発見された古代蓮の種を発芽させて増やしたもので、数千年前の種からこんな見事な花を咲かせることに感動しました。見どころは6月中旬から8月中旬ということですができれば午前中に鑑賞することをお勧めします。行田駅は上野駅から高崎線で1時間位です。 古代蓮を見て、古墳にも登って大分疲れてきたので、昼食を食べて行田駅に戻ることにしました。運転手さんにおいしいうどん屋を紹介してもらいましたが、行って見ると日曜日の12時過ぎということで順番待ちの人が並んでおり、止むなく駅近くの運転手さんとしてはおいしいかどうかわからないという蕎麦屋に入り、普通の味の蕎麦を食べました。私は味に期待できない店では、できるだけ素材に近いものを選択するようにしており、この時は「付けとろろ蕎麦」を注文しました。蕎麦と汁はイマイチでしたが、トロロ芋は粘り気の強いおいしいものでした。

古代蓮を見て、古墳にも登って大分疲れてきたので、昼食を食べて行田駅に戻ることにしました。運転手さんにおいしいうどん屋を紹介してもらいましたが、行って見ると日曜日の12時過ぎということで順番待ちの人が並んでおり、止むなく駅近くの運転手さんとしてはおいしいかどうかわからないという蕎麦屋に入り、普通の味の蕎麦を食べました。私は味に期待できない店では、できるだけ素材に近いものを選択するようにしており、この時は「付けとろろ蕎麦」を注文しました。蕎麦と汁はイマイチでしたが、トロロ芋は粘り気の強いおいしいものでした。 長女が8月末出産予定ということで、生まれたらまたわが家で全面的に面倒を見ることを踏まえて、体力・気力を整えるための1泊2日旅行として企画しました。

長女が8月末出産予定ということで、生まれたらまたわが家で全面的に面倒を見ることを踏まえて、体力・気力を整えるための1泊2日旅行として企画しました。 ダムから車で数分降りた所に「薬王寺」があり、そこの「薬師堂」が重要文化財ということなので、お参りしてきました。かなり古い建物で、その下から温泉が湧き出ており、それを利用して誰でも入れる温泉場を提供しているという珍しい寺でした。自家用車でここに来る人が多いので道幅を広げたり、駐車スペースを作ったり苦労しているようでした。もう少しゆっくりできる時間があったのですが、天候が怪しくなってきたので早めに切り上げて、「積善館」に向かいました。

ダムから車で数分降りた所に「薬王寺」があり、そこの「薬師堂」が重要文化財ということなので、お参りしてきました。かなり古い建物で、その下から温泉が湧き出ており、それを利用して誰でも入れる温泉場を提供しているという珍しい寺でした。自家用車でここに来る人が多いので道幅を広げたり、駐車スペースを作ったり苦労しているようでした。もう少しゆっくりできる時間があったのですが、天候が怪しくなってきたので早めに切り上げて、「積善館」に向かいました。 夕食は3階の広間で宿泊客20名ほどと一緒に食べましたが、旅館からはお酒が一人1合付くということで、私は酒の飲めない家内の分も引き受けておいしい冷酒を2合いただき大満足でした。料理も先付けに群馬名産の「蒟蒻素麺」が出たり、上州牛のステーキが出たり、里芋やいろいろな茸、鶏などの入った煮物が出たりとてもおいしいものでした。とにかく野菜と蒟蒻が特においしく感じました。ご飯は筍と油揚げの炊き込みご飯と白飯の2種類、そしてナメコ味噌汁はバイキング方式で自分が好きなだけ食べることができるようになっていました。私としては夏なのに何故か体重が増えすぎて困っていたので、炊き込みご飯1杯と、ナメコの味噌汁は1杯にしておきましたが、それ以外については完食しました。

夕食は3階の広間で宿泊客20名ほどと一緒に食べましたが、旅館からはお酒が一人1合付くということで、私は酒の飲めない家内の分も引き受けておいしい冷酒を2合いただき大満足でした。料理も先付けに群馬名産の「蒟蒻素麺」が出たり、上州牛のステーキが出たり、里芋やいろいろな茸、鶏などの入った煮物が出たりとてもおいしいものでした。とにかく野菜と蒟蒻が特においしく感じました。ご飯は筍と油揚げの炊き込みご飯と白飯の2種類、そしてナメコ味噌汁はバイキング方式で自分が好きなだけ食べることができるようになっていました。私としては夏なのに何故か体重が増えすぎて困っていたので、炊き込みご飯1杯と、ナメコの味噌汁は1杯にしておきましたが、それ以外については完食しました。 前置きはともかく、今年も第17回目の鬼怒川旅行をすることになりました。ご承知のように私たち夫婦は目下近くに住む娘の長男(3歳6ケ月)の面倒を週4日もみている育爺(イクジイ)なので、同窓会活動もままならない状態なのですが、その娘に二人目の子供ができて出産休暇に入ったので我々夫婦も一息つくことにしたのです。

前置きはともかく、今年も第17回目の鬼怒川旅行をすることになりました。ご承知のように私たち夫婦は目下近くに住む娘の長男(3歳6ケ月)の面倒を週4日もみている育爺(イクジイ)なので、同窓会活動もままならない状態なのですが、その娘に二人目の子供ができて出産休暇に入ったので我々夫婦も一息つくことにしたのです。 東武日光駅のコインロッカーに荷物を預けて、駅前からタクシーで約10分ほどで「田母沢御用邸」に到着しました。「田母沢御用邸」は大正天皇のご静養地として明治32年(1899年)に建造されたもので、その後の改築などで床面積1,360坪の建物(1棟の床面積では日本最大)と広大な庭園からなる敷地面積11,900坪という壮大なお屋敷でした。御車寄せという立派な玄関から入ると15分ほどの紹介ビデオを見て、それから邸内をゆっくりと見学しました。東武日光駅では多くの乗客が降りたのですが、流石にここに目を付けた人は少なく、我々夫婦はゆっくりとあちこちを回ることができました。要所要所にはボランティアとおぼしき中年の男性が控えており、簡単な説明をしてくれたり、質問に答えてしてくれていました。もっともこれらのボランティアの男性の任務のひとつは観光客が悪いことをしないように見張ることだと思いました。ここは現在は栃木県が管理しており、御用邸としては使用していないようでしたが、畳や廊下、天井や柱は素人目にもよく吟味された資材が使われているようで、夫婦共々圧倒されてしまいました。ほとんどの部屋を見ることができ、その中には食堂やビリヤード室、謁見所や書院、そして居間や寝所の他に風呂場やトイレなども見ることができました。中に「三種の神器」を安置する「剣璽の間」というのがあったので説明員に「天皇は静養の時にも三種の神器を持っていくのですか」と質問したところ「その通り」との答えでした。「三種の神器」のような大切なものは皇居の奥の金庫にでも大切に保管されていると思っていた私には意外なことでした。また、風呂場は床が板張りで風呂桶がなかったので、どのようにして入浴するのか尋ねると「薄い下着のようなものを身に着けて小さな腰掛に座っているところに侍従がお湯を掛けるだけ」という答えで、それでは汚れもとることができないし、頭はどうやって洗うのかなあと思いました。

東武日光駅のコインロッカーに荷物を預けて、駅前からタクシーで約10分ほどで「田母沢御用邸」に到着しました。「田母沢御用邸」は大正天皇のご静養地として明治32年(1899年)に建造されたもので、その後の改築などで床面積1,360坪の建物(1棟の床面積では日本最大)と広大な庭園からなる敷地面積11,900坪という壮大なお屋敷でした。御車寄せという立派な玄関から入ると15分ほどの紹介ビデオを見て、それから邸内をゆっくりと見学しました。東武日光駅では多くの乗客が降りたのですが、流石にここに目を付けた人は少なく、我々夫婦はゆっくりとあちこちを回ることができました。要所要所にはボランティアとおぼしき中年の男性が控えており、簡単な説明をしてくれたり、質問に答えてしてくれていました。もっともこれらのボランティアの男性の任務のひとつは観光客が悪いことをしないように見張ることだと思いました。ここは現在は栃木県が管理しており、御用邸としては使用していないようでしたが、畳や廊下、天井や柱は素人目にもよく吟味された資材が使われているようで、夫婦共々圧倒されてしまいました。ほとんどの部屋を見ることができ、その中には食堂やビリヤード室、謁見所や書院、そして居間や寝所の他に風呂場やトイレなども見ることができました。中に「三種の神器」を安置する「剣璽の間」というのがあったので説明員に「天皇は静養の時にも三種の神器を持っていくのですか」と質問したところ「その通り」との答えでした。「三種の神器」のような大切なものは皇居の奥の金庫にでも大切に保管されていると思っていた私には意外なことでした。また、風呂場は床が板張りで風呂桶がなかったので、どのようにして入浴するのか尋ねると「薄い下着のようなものを身に着けて小さな腰掛に座っているところに侍従がお湯を掛けるだけ」という答えで、それでは汚れもとることができないし、頭はどうやって洗うのかなあと思いました。 更に、沢山あるガラス窓のガラスが以前43会のウオーキングで見学した沼津の御用邸のそれと同じ全て昔風のむらのあるガラスだったので質問すると「よくそのことに気が付いてくれた」というように当時のガラスの作り方まで説明してくれました。これらのガラスは当時の「旭ガラス株式会社」が最新の方法で作ったのとの説明だったので、旭ガラスの社員だった父のことを思い出して感慨深いものがありました。家内は各部屋にある電灯の笠が素晴らしいと感心していました。

更に、沢山あるガラス窓のガラスが以前43会のウオーキングで見学した沼津の御用邸のそれと同じ全て昔風のむらのあるガラスだったので質問すると「よくそのことに気が付いてくれた」というように当時のガラスの作り方まで説明してくれました。これらのガラスは当時の「旭ガラス株式会社」が最新の方法で作ったのとの説明だったので、旭ガラスの社員だった父のことを思い出して感慨深いものがありました。家内は各部屋にある電灯の笠が素晴らしいと感心していました。 7時過ぎにバイキングの朝食を食べ、9時にロビーでU君と落合いました。この日はホテルの隣の千秋公園(佐竹22万5千石の城跡)を観光し、その後ホテルの反対側にある秋田県立美術館に行くことにしていました。天気は相変わらず小雨が降ったり止んだりといったものでした。

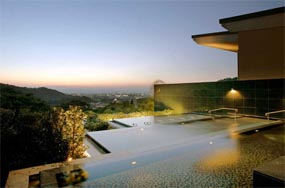

7時過ぎにバイキングの朝食を食べ、9時にロビーでU君と落合いました。この日はホテルの隣の千秋公園(佐竹22万5千石の城跡)を観光し、その後ホテルの反対側にある秋田県立美術館に行くことにしていました。天気は相変わらず小雨が降ったり止んだりといったものでした。 1時間半ほど案内してもらった後に、今度は秋田美術館に行きました。入場料を払おうとすると受付の女性が「入場は無料です」と言ったのでラッキーと思い「現在、何が展示されているのですか」と尋ねると「3日後から藤田嗣治の絵画展を予定しています」との答えでした。つまりこの日は常設のものだけが展示されているということで、一同がっかりして喫茶室でコーヒーを飲むことにしました。この美術館は有名な建築家の安藤忠雄が造ったものということで、コンクリート剥き出しの壁や天井にはうんざりしましたが、喫茶室の脇のプールのようなものはよく出来ていて、ガラス越しに腰のあたりまで溜まった水が外側に流れ落ちているように見える不思議なもので、ここでおいしいコーヒーを飲みながら1時間ほどのんびりしました。

1時間半ほど案内してもらった後に、今度は秋田美術館に行きました。入場料を払おうとすると受付の女性が「入場は無料です」と言ったのでラッキーと思い「現在、何が展示されているのですか」と尋ねると「3日後から藤田嗣治の絵画展を予定しています」との答えでした。つまりこの日は常設のものだけが展示されているということで、一同がっかりして喫茶室でコーヒーを飲むことにしました。この美術館は有名な建築家の安藤忠雄が造ったものということで、コンクリート剥き出しの壁や天井にはうんざりしましたが、喫茶室の脇のプールのようなものはよく出来ていて、ガラス越しに腰のあたりまで溜まった水が外側に流れ落ちているように見える不思議なもので、ここでおいしいコーヒーを飲みながら1時間ほどのんびりしました。 昼食後、歩いてホテルに戻り、荷物をA君の車に積み込んで秋田駅まで送ってもらうことになりました。前日、千秋公園のボランティアの女性に「どこのホテルにお泊りですか」と尋ねられたので「キャッスルホテル」と答えると「秋田では一番いいホテルです。皇族などが秋田に来られる時もキャッスルホテルに泊まります」と言われましたが、確かに綺麗で従業員のサービスも丁寧でしたが、A君は「宿泊客の車から駐車料金をとるのは変だ」と不満を言っていました。また、駐車場の車の通路スペースが狭くてA君の3000CCクラスの車だとぎりぎりのところが何箇所かありました。

昼食後、歩いてホテルに戻り、荷物をA君の車に積み込んで秋田駅まで送ってもらうことになりました。前日、千秋公園のボランティアの女性に「どこのホテルにお泊りですか」と尋ねられたので「キャッスルホテル」と答えると「秋田では一番いいホテルです。皇族などが秋田に来られる時もキャッスルホテルに泊まります」と言われましたが、確かに綺麗で従業員のサービスも丁寧でしたが、A君は「宿泊客の車から駐車料金をとるのは変だ」と不満を言っていました。また、駐車場の車の通路スペースが狭くてA君の3000CCクラスの車だとぎりぎりのところが何箇所かありました。 7時に待ちに待った朝食の時間となり、一番に1階の大広間に行きました。部屋毎にお膳がセットされており、思っていたより多くの宿泊客がいたということが分かりました。

7時に待ちに待った朝食の時間となり、一番に1階の大広間に行きました。部屋毎にお膳がセットされており、思っていたより多くの宿泊客がいたということが分かりました。 その後車に乗って男鹿半島の最先端の入道崎に到着したのですが、そこには小さな灯台があったり、北緯40度線の真下であるとの標識があったり、日本海が一望できる眺望だったりはするのですが、冷たい強風が吹いていて今回の旅行で初めて寒さを感じました。

その後車に乗って男鹿半島の最先端の入道崎に到着したのですが、そこには小さな灯台があったり、北緯40度線の真下であるとの標識があったり、日本海が一望できる眺望だったりはするのですが、冷たい強風が吹いていて今回の旅行で初めて寒さを感じました。 6時から7階の和食レストランで夕食ということになり、眼下に久保田城跡の千秋公園を見下ろす絶好の席でおいしい料理を食べ、おいしい酒を飲み、いろいろと楽しく談笑しました。食事はどれもヘルシーでおいしく、酒も1合とっくり、2号とっくりと称してその半分しか入っていない点を除いて素晴らしいものでした。

6時から7階の和食レストランで夕食ということになり、眼下に久保田城跡の千秋公園を見下ろす絶好の席でおいしい料理を食べ、おいしい酒を飲み、いろいろと楽しく談笑しました。食事はどれもヘルシーでおいしく、酒も1合とっくり、2号とっくりと称してその半分しか入っていない点を除いて素晴らしいものでした。 予定では湖畔を13:00に出発する遊覧船に乗るのですが、時間的に余裕があったので、A君の発案で田沢湖を車で一周することにしました。天候はいまいちでしたが、湖は穏やかで緑色の水面を見せてなかなか神秘的でした。釣り船や遊覧船の姿も見えず、田沢湖を一周しても対向車に会ったのは1~2度で、途中で湖畔の「たつ子」像という金色の乙女のモニュメントの所で何人かの観光客と会うことはあってもあとは全くの無人で、まるで田沢湖をまるまる借り切った状態でした。

予定では湖畔を13:00に出発する遊覧船に乗るのですが、時間的に余裕があったので、A君の発案で田沢湖を車で一周することにしました。天候はいまいちでしたが、湖は穏やかで緑色の水面を見せてなかなか神秘的でした。釣り船や遊覧船の姿も見えず、田沢湖を一周しても対向車に会ったのは1~2度で、途中で湖畔の「たつ子」像という金色の乙女のモニュメントの所で何人かの観光客と会うことはあってもあとは全くの無人で、まるで田沢湖をまるまる借り切った状態でした。 約30分ほどで乳頭温泉の「鶴の湯」という看板が見え、更に10分ほど細い山道を進むと風情のある木造建築物がいくつか見えてきました。さずがに湯治場としての長い歴史を持つ旅館で、江戸時代にタイムスリップしたような門から入ると両側に木造の長屋のような宿泊施設が並んでおり、突き当りは小高い山斜面になっていました。「鶴の湯」に向かう山道も一面の雪に覆われていましたが、ここ旅館の周辺も寒々とした一面の雪景色でした。でも不思議に寒さは余り感じませんでした。

約30分ほどで乳頭温泉の「鶴の湯」という看板が見え、更に10分ほど細い山道を進むと風情のある木造建築物がいくつか見えてきました。さずがに湯治場としての長い歴史を持つ旅館で、江戸時代にタイムスリップしたような門から入ると両側に木造の長屋のような宿泊施設が並んでおり、突き当りは小高い山斜面になっていました。「鶴の湯」に向かう山道も一面の雪に覆われていましたが、ここ旅館の周辺も寒々とした一面の雪景色でした。でも不思議に寒さは余り感じませんでした。 たのですが、ここではたまたま若いカップルが入っており、それも二人でジャレ合っているのには参りました。女性は20代前半といった感じの美人でしたが、よく見るとバスタオルを巻いたままで入っていました。A君が「バスタオルを巻いて風呂に入るのはけしからん」と怒っていました。

たのですが、ここではたまたま若いカップルが入っており、それも二人でジャレ合っているのには参りました。女性は20代前半といった感じの美人でしたが、よく見るとバスタオルを巻いたままで入っていました。A君が「バスタオルを巻いて風呂に入るのはけしからん」と怒っていました。 のでつい気持ちが変わって注文してしまった)を食べながら、伊能家の人という女性に話を聞くことができました。伊能家はこの地の名門で、七家が栄えており、忠敬が婿養子に入ったのは分家とのことでした。その分家は「伊能忠敬記念館」の前の川の反対側にあり、現在は改装工事中ですが、「伊能忠敬旧家」として観光スポットになっているとのことでした。また、忠敬の墓は3つあり、そのひとつが近くの「観福寺」にあるので是非行ったらよいとのことでした。

のでつい気持ちが変わって注文してしまった)を食べながら、伊能家の人という女性に話を聞くことができました。伊能家はこの地の名門で、七家が栄えており、忠敬が婿養子に入ったのは分家とのことでした。その分家は「伊能忠敬記念館」の前の川の反対側にあり、現在は改装工事中ですが、「伊能忠敬旧家」として観光スポットになっているとのことでした。また、忠敬の墓は3つあり、そのひとつが近くの「観福寺」にあるので是非行ったらよいとのことでした。 出発まで1時間近くあったので、近くのパン屋・喫茶店で時間を潰すことにしましたが、おいしそうなアンパンが目に入り、ひとつだけ食べてしまいました。私の家の近くにあんこ屋が経営しているアンデスというパン屋があり、私はそこのアンパンが好きでよく食べるのですが、ここのアンパンもそれに

出発まで1時間近くあったので、近くのパン屋・喫茶店で時間を潰すことにしましたが、おいしそうなアンパンが目に入り、ひとつだけ食べてしまいました。私の家の近くにあんこ屋が経営しているアンデスというパン屋があり、私はそこのアンパンが好きでよく食べるのですが、ここのアンパンもそれに 朝食はホテルの会場で食べることになっており、そこで初めてこの日このホテルが満室だったことが確認できました。大部分は家族連れか、熟年夫婦といったところで、団体は数人の中年男性のものが1組だけのようでした。朝食は、秋刀魚の干物、豆腐、煮野菜、とろろ汁などで、これまたヘルシーなものでした。

朝食はホテルの会場で食べることになっており、そこで初めてこの日このホテルが満室だったことが確認できました。大部分は家族連れか、熟年夫婦といったところで、団体は数人の中年男性のものが1組だけのようでした。朝食は、秋刀魚の干物、豆腐、煮野菜、とろろ汁などで、これまたヘルシーなものでした。 資料に基づいて「小江戸」と言われる町並みの方に歩いて行くと、それらしい古い商店が並ぶ町角が見えてきました。資料によればここに県指定の重要文化財となっている古い蕎麦屋である「小堀屋」があるというので、さっそく入って見ました。間口の狭い古い木造の店で、入ると左右に畳敷きの部屋があり、30名くらいは入れそうな店でした。またこの店の手前のいかにも元は銀行と思われる立派な建物が「小堀屋別館」となっていたので、観光シーズンにはかなりの客が来る店なんだろうと想像されました。この店の“売り”は昆布を練り込んだ「黒切り蕎麦」というので私はこれを注文し、家内は寒いので温かい「おかめ蕎麦」にしました。「黒切り蕎麦」は見た目は真っ黒で、食べるとまるで海草を食べているようで、蕎麦の風味は余り感じられませんでした。多少がっかりして普通の蕎麦を追加注文しようと思ったのですが、前日から食べ過ぎて体重が増えているようなので止めました。

資料に基づいて「小江戸」と言われる町並みの方に歩いて行くと、それらしい古い商店が並ぶ町角が見えてきました。資料によればここに県指定の重要文化財となっている古い蕎麦屋である「小堀屋」があるというので、さっそく入って見ました。間口の狭い古い木造の店で、入ると左右に畳敷きの部屋があり、30名くらいは入れそうな店でした。またこの店の手前のいかにも元は銀行と思われる立派な建物が「小堀屋別館」となっていたので、観光シーズンにはかなりの客が来る店なんだろうと想像されました。この店の“売り”は昆布を練り込んだ「黒切り蕎麦」というので私はこれを注文し、家内は寒いので温かい「おかめ蕎麦」にしました。「黒切り蕎麦」は見た目は真っ黒で、食べるとまるで海草を食べているようで、蕎麦の風味は余り感じられませんでした。多少がっかりして普通の蕎麦を追加注文しようと思ったのですが、前日から食べ過ぎて体重が増えているようなので止めました。 蕎麦屋を出て少し行くと小野川という小さな川があり、ここがよく写真などで見る舟を浮かべて観光したり、花嫁が舟に乗って嫁入りする川のようでした。両岸には木造の商店のようなものが並び、これが「小江戸」の風景のようでしたが、その規模は栃木市並みで、ちょっとがっかりしました。

蕎麦屋を出て少し行くと小野川という小さな川があり、ここがよく写真などで見る舟を浮かべて観光したり、花嫁が舟に乗って嫁入りする川のようでした。両岸には木造の商店のようなものが並び、これが「小江戸」の風景のようでしたが、その規模は栃木市並みで、ちょっとがっかりしました。 銚子の海を十分堪能しましたので、2時間前と少し早かったのですが、タクシーを呼んでホテルに向かいました。約10分程で犬吠埼の「ぎょうけい(暁鶏)」というホテル(下の写真)に到着しました。そこは犬吠埼の灯台の近くで海岸に面した33部屋の小ぢんまりしたきれいなホテルでした。

銚子の海を十分堪能しましたので、2時間前と少し早かったのですが、タクシーを呼んでホテルに向かいました。約10分程で犬吠埼の「ぎょうけい(暁鶏)」というホテル(下の写真)に到着しました。そこは犬吠埼の灯台の近くで海岸に面した33部屋の小ぢんまりしたきれいなホテルでした。 灯台から戻ってホテルの部屋に入ると、そこは広い窓ガラスのある部屋で、見渡す限りに海が広がった素晴らしい眺めでした。犬吠埼は関東の最東端に位置しており、冬場は日本で一番早く日の出が見られるとのことで、この日の晴天からすれば翌朝の日の出(6時45分)は十分に期待できるようでした。

灯台から戻ってホテルの部屋に入ると、そこは広い窓ガラスのある部屋で、見渡す限りに海が広がった素晴らしい眺めでした。犬吠埼は関東の最東端に位置しており、冬場は日本で一番早く日の出が見られるとのことで、この日の晴天からすれば翌朝の日の出(6時45分)は十分に期待できるようでした。 広い場所では流れが緩くて船頭さんが漕ぐ必要がありますが、川幅が狭くなると流れが急になり、船がしぶきをあげてかなりのスピードで走ります。船の両舷には厚いビニールがあり、水しぶきが上がりそうな場所に来ると船頭さんの合図で乗客が一斉にビニールを持ち上げるのですが、この掛け合いがまた面白いのです。私は二度目の経験だったので、一番前に座ると脇だけでなく前のビニールも持ち上げなければならなかったのを覚えていたので、前から3番目の席に座って正解でした。途中、2ヶ所ほどあった吊り橋の下を通る時、下から吊り橋の通行客に手を振ると、上からもそれに答えて手を振ってくれます。振ってくれない時は船頭さんが大きな声で催促したりして、とても面白かったです。

広い場所では流れが緩くて船頭さんが漕ぐ必要がありますが、川幅が狭くなると流れが急になり、船がしぶきをあげてかなりのスピードで走ります。船の両舷には厚いビニールがあり、水しぶきが上がりそうな場所に来ると船頭さんの合図で乗客が一斉にビニールを持ち上げるのですが、この掛け合いがまた面白いのです。私は二度目の経験だったので、一番前に座ると脇だけでなく前のビニールも持ち上げなければならなかったのを覚えていたので、前から3番目の席に座って正解でした。途中、2ヶ所ほどあった吊り橋の下を通る時、下から吊り橋の通行客に手を振ると、上からもそれに答えて手を振ってくれます。振ってくれない時は船頭さんが大きな声で催促したりして、とても面白かったです。 から町中で若い坊さんを何人か見かけたが、この辺には大きな寺でもあるのか」と店の人に聞くと、近くに「近龍寺」という大きな寺があり、そこには作家の「山本有三」の墓もあるとの答えでした。生ビールと蕎麦で元気になった我々はそこに行こうということで、蕎麦屋から1~2分の「近龍寺」に行きました。浄土宗の大きな寺で、確かに作家の「山本有三」の墓もありました。墓標をよく見ると昭和49年没となっており、本名が「山本有造」となっていました。これだけでも大きな発見ということで一同満足しました。

から町中で若い坊さんを何人か見かけたが、この辺には大きな寺でもあるのか」と店の人に聞くと、近くに「近龍寺」という大きな寺があり、そこには作家の「山本有三」の墓もあるとの答えでした。生ビールと蕎麦で元気になった我々はそこに行こうということで、蕎麦屋から1~2分の「近龍寺」に行きました。浄土宗の大きな寺で、確かに作家の「山本有三」の墓もありました。墓標をよく見ると昭和49年没となっており、本名が「山本有造」となっていました。これだけでも大きな発見ということで一同満足しました。 下今市駅で乗り換えて、東武日光駅に着いたのは午後1時くらいでした。コインロッカーに荷物を預けてタクシーで輪王寺に向かいました。輪王寺は工事中だったのでここは通り過ぎて、陽明門方面に向かいました。天気は晴天だったのですが、日光は海抜634メートルのスカイツリーより高いということもあり、また山中は巨木が生い茂っていてなかなか快適でした。陽明門周辺を観光した後、川辺さんや高橋さんも行ったことのないという徳川家康公の墓に行くことになりました。そもそも日光東照宮は徳川家康公の墓として建てられたものですが、観光客は陽明門や「眠り猫」「鳴き龍」などを見ているうちにすっかりそのことを忘れて、それだけで満足して帰ってしまうのです。私もその一人だったのですが、43会の「留学生の集い」の「ご苦労さん会」で日光に行った時、初めて徳川家康公の墓まで行ったのです。場所は陽明門の隣の「眠り猫」の脇を入って200段の石段を登った山の頂上にあるのです。300坪ばかりの台地に歴代将軍しか入れない小さな社殿があり、その先に金属製の徳川家康公の墓があるのです。観光客はその周囲を回ることしかできないのですが、ここまで来る人は余りいないのではないかと思います。200段の石段を登っている時は、さすがに汗びっしょりとなり、体重のある高橋さんが付いて来れるか心配しましたが、休み休み何とか全員で到着することができました。その後、下まで降りて、隣の「二荒山神社」にお参りして、徳川三代将軍家光公の墓がある「大猷山」を横目で見て(ここも石段を登って行かなければ辿り着かない)、バス停留所に向かいました。ここでバスを待つ間、かき氷を食べたのですが、これがべらぼうにうまく、これで皆生き返りました。あとは、下今市駅経由で鬼怒川温泉駅まで行き、数分歩いて「谷川

下今市駅で乗り換えて、東武日光駅に着いたのは午後1時くらいでした。コインロッカーに荷物を預けてタクシーで輪王寺に向かいました。輪王寺は工事中だったのでここは通り過ぎて、陽明門方面に向かいました。天気は晴天だったのですが、日光は海抜634メートルのスカイツリーより高いということもあり、また山中は巨木が生い茂っていてなかなか快適でした。陽明門周辺を観光した後、川辺さんや高橋さんも行ったことのないという徳川家康公の墓に行くことになりました。そもそも日光東照宮は徳川家康公の墓として建てられたものですが、観光客は陽明門や「眠り猫」「鳴き龍」などを見ているうちにすっかりそのことを忘れて、それだけで満足して帰ってしまうのです。私もその一人だったのですが、43会の「留学生の集い」の「ご苦労さん会」で日光に行った時、初めて徳川家康公の墓まで行ったのです。場所は陽明門の隣の「眠り猫」の脇を入って200段の石段を登った山の頂上にあるのです。300坪ばかりの台地に歴代将軍しか入れない小さな社殿があり、その先に金属製の徳川家康公の墓があるのです。観光客はその周囲を回ることしかできないのですが、ここまで来る人は余りいないのではないかと思います。200段の石段を登っている時は、さすがに汗びっしょりとなり、体重のある高橋さんが付いて来れるか心配しましたが、休み休み何とか全員で到着することができました。その後、下まで降りて、隣の「二荒山神社」にお参りして、徳川三代将軍家光公の墓がある「大猷山」を横目で見て(ここも石段を登って行かなければ辿り着かない)、バス停留所に向かいました。ここでバスを待つ間、かき氷を食べたのですが、これがべらぼうにうまく、これで皆生き返りました。あとは、下今市駅経由で鬼怒川温泉駅まで行き、数分歩いて「谷川 ホテル・七重八重」に到着しました。

ホテル・七重八重」に到着しました。 送迎バスは一ノ関駅までが原則でしたが、前日の運転手さんから、フロントの許可を得れば平泉まで送るといわれていたので、我々夫婦だけが平泉駅まで送ってもらいました。

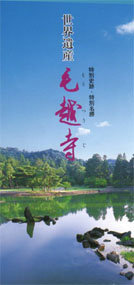

送迎バスは一ノ関駅までが原則でしたが、前日の運転手さんから、フロントの許可を得れば平泉まで送るといわれていたので、我々夫婦だけが平泉駅まで送ってもらいました。 さて、金色堂に続いて経蔵などいくつかを見た後、今度は同じく藤原氏によって建てられた「毛越寺(もうつうじ)」に行くことにしました。地図の上では歩いて行ける距離だったので、矢印の道案内に従って歩きはじめました。暫く行くと矢印の道案内に「毛越寺まで3.2キロ」と書かれているのに気がつきました。3.2キロといえば平地で45分、山道なら1時間です。この暑さの中、雨の心配もありましたが、何とかなると思って強引に歩き進みました。最初は緩やかな坂道が続き、道の両側は立派な農家と竹藪がありましたが、そのうち何もない山道となって人どころか車も通りません。20分ほど歩いたところでお年寄りに出会ったので「毛越寺まではまだありますか」と聞くと「まだまだ遠いよ」との答えでした。40分ほど歩くと下り坂になってきたので楽にはなりましたが、人はおらず車の通らないことが続いていたので心細いかぎりで、道端に「熊出没注意」という立札を見た時には緊張してしまいました。幸い、雨が降ってこなかったのと、大政治家の小沢一郎氏の地元だけあって道路が立派に舗装されていたので安心できました。そんなこんなして歩きはじめて50分近くしてやっと「毛越寺」に到着しました。ここでは本堂その他を見学し、立派な池などを見るだけで済ませ、あとは平泉駅に戻ることにしました。案内所の女性に「平泉駅に行くバスは何処から乗るのですか」と聞くと「平泉駅まではここから直線で700メートルしかないので歩いた方が健康のためですよ」との答えでした。そこで、水分補給をした上で再び炎天下を駅まで歩きました。

さて、金色堂に続いて経蔵などいくつかを見た後、今度は同じく藤原氏によって建てられた「毛越寺(もうつうじ)」に行くことにしました。地図の上では歩いて行ける距離だったので、矢印の道案内に従って歩きはじめました。暫く行くと矢印の道案内に「毛越寺まで3.2キロ」と書かれているのに気がつきました。3.2キロといえば平地で45分、山道なら1時間です。この暑さの中、雨の心配もありましたが、何とかなると思って強引に歩き進みました。最初は緩やかな坂道が続き、道の両側は立派な農家と竹藪がありましたが、そのうち何もない山道となって人どころか車も通りません。20分ほど歩いたところでお年寄りに出会ったので「毛越寺まではまだありますか」と聞くと「まだまだ遠いよ」との答えでした。40分ほど歩くと下り坂になってきたので楽にはなりましたが、人はおらず車の通らないことが続いていたので心細いかぎりで、道端に「熊出没注意」という立札を見た時には緊張してしまいました。幸い、雨が降ってこなかったのと、大政治家の小沢一郎氏の地元だけあって道路が立派に舗装されていたので安心できました。そんなこんなして歩きはじめて50分近くしてやっと「毛越寺」に到着しました。ここでは本堂その他を見学し、立派な池などを見るだけで済ませ、あとは平泉駅に戻ることにしました。案内所の女性に「平泉駅に行くバスは何処から乗るのですか」と聞くと「平泉駅まではここから直線で700メートルしかないので歩いた方が健康のためですよ」との答えでした。そこで、水分補給をした上で再び炎天下を駅まで歩きました。

娘夫婦が8/11~19に夏休みをとることになり、わが家もその間は孫の世話から解放(週4日孫を預かっていた)され、急遽旅行に行くことになりました。基本的には1泊旅行で、できれば今まで行ったことのない涼しくて遠くない所ということで、近畿ツーリストの担当者に相談しました。こちらからは八戸や酒田という案も出したのですが交通の便が良くないこともあって、最終的には昨年世界遺産に認定された「平泉」ということに落ちつきました。「平泉」には私は中学の修学旅行以来、妻の三喜子は高校の修学旅行以来行ったことのなかった場所なので、是非行こうということになりました。こちらは14日(火)~15日(水)を希望したのですが、お盆休みということで希望日はホテルがとれず、結局日程をお盆明けの18日(土)~19日(日)にずらして一ノ関からバスで30分の“やびつ温泉”の「瑞泉閣」をやっと確保しました。

娘夫婦が8/11~19に夏休みをとることになり、わが家もその間は孫の世話から解放(週4日孫を預かっていた)され、急遽旅行に行くことになりました。基本的には1泊旅行で、できれば今まで行ったことのない涼しくて遠くない所ということで、近畿ツーリストの担当者に相談しました。こちらからは八戸や酒田という案も出したのですが交通の便が良くないこともあって、最終的には昨年世界遺産に認定された「平泉」ということに落ちつきました。「平泉」には私は中学の修学旅行以来、妻の三喜子は高校の修学旅行以来行ったことのなかった場所なので、是非行こうということになりました。こちらは14日(火)~15日(水)を希望したのですが、お盆休みということで希望日はホテルがとれず、結局日程をお盆明けの18日(土)~19日(日)にずらして一ノ関からバスで30分の“やびつ温泉”の「瑞泉閣」をやっと確保しました。 した。店は駅から2~3分の所にある。予想に反して洋風の店で、店内は座敷で4人用のテーブルが5卓という規模なので、我々は少し待たされました。注文を入れて、冷たい生ビールなどを飲んで暫くすると「ひとくちもち膳」が出てきました。和風弁当のような四角い御膳が9つに仕切られており、それぞれに異なった器に盛りつけた餅料理が入っていました。真ん中だけは箸休めの大根おろしが入っていました。8種類の器はすべて中につきたての柔らかい餅が入っており、その上に納豆、餡、生姜、クルミ、ごま、エゴマ、ずんだ、煎った沼海老を出汁醤油で味付けしたものが乗っているのです。その他に普通の大きさのお椀に雑煮、そして香の物の入った小皿が付いていました。説明書には餡から食べはじめて締めくくりが雑煮とありましたが、そんなことは無視して食べたいものから食べはじめました。味は、甘かったり、辛かったりで色々でしたが種類が多いので飽きることがありません。餅はとてもおいしくこの地方の人達が冠婚葬祭をはじめ「もち暦」に従って年に60日も餅をつくというのも「さもありなん」というものでした。値段は1,575円/1人というものでしたが、大いに満足しました。

した。店は駅から2~3分の所にある。予想に反して洋風の店で、店内は座敷で4人用のテーブルが5卓という規模なので、我々は少し待たされました。注文を入れて、冷たい生ビールなどを飲んで暫くすると「ひとくちもち膳」が出てきました。和風弁当のような四角い御膳が9つに仕切られており、それぞれに異なった器に盛りつけた餅料理が入っていました。真ん中だけは箸休めの大根おろしが入っていました。8種類の器はすべて中につきたての柔らかい餅が入っており、その上に納豆、餡、生姜、クルミ、ごま、エゴマ、ずんだ、煎った沼海老を出汁醤油で味付けしたものが乗っているのです。その他に普通の大きさのお椀に雑煮、そして香の物の入った小皿が付いていました。説明書には餡から食べはじめて締めくくりが雑煮とありましたが、そんなことは無視して食べたいものから食べはじめました。味は、甘かったり、辛かったりで色々でしたが種類が多いので飽きることがありません。餅はとてもおいしくこの地方の人達が冠婚葬祭をはじめ「もち暦」に従って年に60日も餅をつくというのも「さもありなん」というものでした。値段は1,575円/1人というものでしたが、大いに満足しました。 です。ガイドブックでは田村神社は駅のすぐそばのようでしたが、実際にはなかなか見つからず、人に聞こうとしましたが地方都市の例にもれず通行人が皆無で、炎天下で体力も衰えてきたので諦めようと思った矢先、こんもりとした小山のようなあったので行ってみるとそこは「釣山公園」となっており、その頂上付近に「田村神社」があるということが分かりました。あとはひたすら山道を登りましたがなかなかたどり着けず、三喜子が休憩している間にもう少し登ってやっと「田村神社」を見つけることができました。神社となっているものの、実際には小さな祠のようなもので、私はここまで来られなかった三喜子の分も併せてお参りしました。

です。ガイドブックでは田村神社は駅のすぐそばのようでしたが、実際にはなかなか見つからず、人に聞こうとしましたが地方都市の例にもれず通行人が皆無で、炎天下で体力も衰えてきたので諦めようと思った矢先、こんもりとした小山のようなあったので行ってみるとそこは「釣山公園」となっており、その頂上付近に「田村神社」があるということが分かりました。あとはひたすら山道を登りましたがなかなかたどり着けず、三喜子が休憩している間にもう少し登ってやっと「田村神社」を見つけることができました。神社となっているものの、実際には小さな祠のようなもので、私はここまで来られなかった三喜子の分も併せてお参りしました。 た。また大浴場は1階のフロントの前を通ってかなり長い廊下を延々と歩く仕組みになっており、余りの遠さにいつもは3回風呂に入る三喜子も2回、2回入る私も1回しか入りませんでした。

た。また大浴場は1階のフロントの前を通ってかなり長い廊下を延々と歩く仕組みになっており、余りの遠さにいつもは3回風呂に入る三喜子も2回、2回入る私も1回しか入りませんでした。 また、引率者が暁星高校の後輩とはいうものの、一人は長野の善光寺の住職、一人は京都の知恩院で修行して現在大学の教授になっている者だったので、そのコネで普通では入れない場所にも行けるのではないかとの期待もありました。以前、岡山の白門43会会員である高橋良洋君のコネで素晴らしい体験をした経験があったのです。余談ですが、坊さんとお医者さんはコネがあるとないとでは雲泥の差があるということは知っておいた方がいいですよ。

また、引率者が暁星高校の後輩とはいうものの、一人は長野の善光寺の住職、一人は京都の知恩院で修行して現在大学の教授になっている者だったので、そのコネで普通では入れない場所にも行けるのではないかとの期待もありました。以前、岡山の白門43会会員である高橋良洋君のコネで素晴らしい体験をした経験があったのです。余談ですが、坊さんとお医者さんはコネがあるとないとでは雲泥の差があるということは知っておいた方がいいですよ。 最後は鎌倉の大仏で有名な高徳院に行ったのですが、ここは坊さんのコネが真価を発揮して、寺から案内人が出迎えてきて観光客が入場券などを買ったりしてひしめいているのを、別のくぐり戸から奥の院に通されました。そこには立派な掛け軸や高価そうな置物が置かれた大きな部屋で、暫くすると住職の佐藤氏(40歳くらいの若い住職で、慶應大学の考古学教授もしているとのこと)が出てきて色々とお話をしてくれました。オバマ大統領は若い頃に鎌倉に来たことがあり、今回来日する前の談話としてその時に食べた「抹茶アイスクリーム」がおいしかったということで高徳院に20分の立ち寄ることになったそうです。

最後は鎌倉の大仏で有名な高徳院に行ったのですが、ここは坊さんのコネが真価を発揮して、寺から案内人が出迎えてきて観光客が入場券などを買ったりしてひしめいているのを、別のくぐり戸から奥の院に通されました。そこには立派な掛け軸や高価そうな置物が置かれた大きな部屋で、暫くすると住職の佐藤氏(40歳くらいの若い住職で、慶應大学の考古学教授もしているとのこと)が出てきて色々とお話をしてくれました。オバマ大統領は若い頃に鎌倉に来たことがあり、今回来日する前の談話としてその時に食べた「抹茶アイスクリーム」がおいしかったということで高徳院に20分の立ち寄ることになったそうです。 また佐藤住職の印象としては、日本の外務省とアメリカのスタッフとの大きな違いは、そのきめ細かい心遣いの差とのことでした。お世話になった人に対しては大統領やそのスタッフにお茶を出した寺のお手伝いさんに至るまでお礼の品が渡され、更に佐藤住職には帰りのエアホースワン(大統領専用機)の中からお礼のメールが入ったとのことでした。また、佐藤住職にはオバマ大統領から直接「いろいろお世話になったが、何か困ったたことはなかったか」と質問があり、「スタッフの皆さんと楽しくやりました。シークレットサービスとの打合せの中で、彼らがSWEEPという言葉を使うので初めは何のことか分からなかったのですが、後で聞くと“安全な状態にする”という意味であることがわかりました」と答えたところ、大統領は傍らのシークレットサービスに「おい、シークレットサービスの秘密が漏れたぞ」と言って皆を笑わせたそうです。

また佐藤住職の印象としては、日本の外務省とアメリカのスタッフとの大きな違いは、そのきめ細かい心遣いの差とのことでした。お世話になった人に対しては大統領やそのスタッフにお茶を出した寺のお手伝いさんに至るまでお礼の品が渡され、更に佐藤住職には帰りのエアホースワン(大統領専用機)の中からお礼のメールが入ったとのことでした。また、佐藤住職にはオバマ大統領から直接「いろいろお世話になったが、何か困ったたことはなかったか」と質問があり、「スタッフの皆さんと楽しくやりました。シークレットサービスとの打合せの中で、彼らがSWEEPという言葉を使うので初めは何のことか分からなかったのですが、後で聞くと“安全な状態にする”という意味であることがわかりました」と答えたところ、大統領は傍らのシークレットサービスに「おい、シークレットサービスの秘密が漏れたぞ」と言って皆を笑わせたそうです。 白門43会「鎌倉ウオーキング」の当日。この日は曇り時々雨という肌寒い天気で、電車の事故で少し遅れた者もいましたが、29名が予定通り集まりました。天候のせいか心配していた混雑もないようでしたが、予定を変更して最初に「明月院」(右の写真)に直行しました。少し待たされましたが、無事に入場でき、下見の時と違って満開の紫陽花を見ながら境内を歩くことができました。さすがに観光客は多かったものの歩き回るのに不便というほどでもなく、素晴らしい雰囲気を十分に満喫しました。

白門43会「鎌倉ウオーキング」の当日。この日は曇り時々雨という肌寒い天気で、電車の事故で少し遅れた者もいましたが、29名が予定通り集まりました。天候のせいか心配していた混雑もないようでしたが、予定を変更して最初に「明月院」(右の写真)に直行しました。少し待たされましたが、無事に入場でき、下見の時と違って満開の紫陽花を見ながら境内を歩くことができました。さすがに観光客は多かったものの歩き回るのに不便というほどでもなく、素晴らしい雰囲気を十分に満喫しました。 狭い北鎌倉を29名で歩くのは心配で、迷子にならないように全員に黄色いリボンを渡して目印にしましたが、それでも途中ではぐれてしまう会員も若干いて幹事はその捜索に大変でした。

狭い北鎌倉を29名で歩くのは心配で、迷子にならないように全員に黄色いリボンを渡して目印にしましたが、それでも途中ではぐれてしまう会員も若干いて幹事はその捜索に大変でした。 この日は白門43会の行事として6月12日(火)に予定されている「鎌倉ウォーキング」の下見ということで、参加者は本番と同じ時刻の9時にJR北鎌倉駅に集合しました。参加者は倉田会長、清水幹事長、矢崎・岡田副会長、相澤さん、長谷川さんと私八束の7名でした。私は東京駅から横須賀線に乗ったのですが、まずは東京駅の端の地下深くにある横須賀線のプラットフォームに着くのが大変で、あとは約1時間ひたすら乗り続けて北鎌倉駅に到着しました。

この日は白門43会の行事として6月12日(火)に予定されている「鎌倉ウォーキング」の下見ということで、参加者は本番と同じ時刻の9時にJR北鎌倉駅に集合しました。参加者は倉田会長、清水幹事長、矢崎・岡田副会長、相澤さん、長谷川さんと私八束の7名でした。私は東京駅から横須賀線に乗ったのですが、まずは東京駅の端の地下深くにある横須賀線のプラットフォームに着くのが大変で、あとは約1時間ひたすら乗り続けて北鎌倉駅に到着しました。

伊勢神宮に行く途中で有名な夫婦岩を観光しようと言うことで、ホテルの送迎バスで山のふもとの「池の浦」まで行き、そこで夫婦岩方面に行く三重交通のバスを待ちました。暫くしてバスが来たのでこれに乗り込み、20分ほどで夫婦岩に到着しました。そこには巨大なアザラシが泳ぐ水族館があり、海岸沿いの参道のような道を行くと途中に神社などがあり、肝心の夫婦岩が見えてきたのは歩き始めて10分ほど経過してからでした。一同そこでちょうど居合わせた巫女さんにシャッターを押してもらって記念撮影をしました。その後、戻るのも面倒と言うことで、ひとつ先のバス停まで歩くこととし、10分ほど歩いて「二見総合支所前」という停留所にたどり着き、バスに乗って伊勢神宮前に向かいました。

伊勢神宮に行く途中で有名な夫婦岩を観光しようと言うことで、ホテルの送迎バスで山のふもとの「池の浦」まで行き、そこで夫婦岩方面に行く三重交通のバスを待ちました。暫くしてバスが来たのでこれに乗り込み、20分ほどで夫婦岩に到着しました。そこには巨大なアザラシが泳ぐ水族館があり、海岸沿いの参道のような道を行くと途中に神社などがあり、肝心の夫婦岩が見えてきたのは歩き始めて10分ほど経過してからでした。一同そこでちょうど居合わせた巫女さんにシャッターを押してもらって記念撮影をしました。その後、戻るのも面倒と言うことで、ひとつ先のバス停まで歩くこととし、10分ほど歩いて「二見総合支所前」という停留所にたどり着き、バスに乗って伊勢神宮前に向かいました。

った。約1時間にわたって船長がいろいろと説明してくれつつ湾内を巡りましたが、湾内といっても潮の流れが強い所はかなり揺れてちょっと怖い思いをしました。船長が菓子の袋を持ってきて「窓を開けて菓子を投げるとカモメが集まってくるよ」と言うのでやってみると本当に数十羽のカモメが窓際に寄ってきて手から菓子をついばむので、一同これを楽しんだ。船の貸し切り費用は7千円だったが、これだけの時間観光できたので満足でした。

った。約1時間にわたって船長がいろいろと説明してくれつつ湾内を巡りましたが、湾内といっても潮の流れが強い所はかなり揺れてちょっと怖い思いをしました。船長が菓子の袋を持ってきて「窓を開けて菓子を投げるとカモメが集まってくるよ」と言うのでやってみると本当に数十羽のカモメが窓際に寄ってきて手から菓子をついばむので、一同これを楽しんだ。船の貸し切り費用は7千円だったが、これだけの時間観光できたので満足でした。 に入ってしまい、仕方なくそこで「サザエの壺焼き」を食べたのですが、これがとてもおいしかったのです。前の店であれだけ飲み・食べたのにと思うのですが、大きなサザエがまたまた胃袋の中に収まりました。

に入ってしまい、仕方なくそこで「サザエの壺焼き」を食べたのですが、これがとてもおいしかったのです。前の店であれだけ飲み・食べたのにと思うのですが、大きなサザエがまたまた胃袋の中に収まりました。 予定通りに名古屋駅で全員が合流でき、近鉄の窓口で「ご朱印巡り切符」を受け取って近鉄特急に乗り込みました。11:57に松坂駅に到着し、ここで今回の旅行のテーマのひとつ松坂牛の昼食を摂ることになりました。といってもガイドマップに記載されている「和田牛」や「牛銀」といった有名店で高い肉を食べる気はないので、観光案内所に行って相談してみました。案内所の人に「リーズナブルな値段で松坂牛を食べたい」と言ったところ、「リーズナブルと言われても困る。松坂牛となれば一人5千円からになる」と言われてしまいました。もっと安い店ということで色々とパンフレットを見せてもらっているうちに「むらた」という店に2,600円で「たちおとし肉のスキヤキ」というのがあったので、これで行こうということになりました。駅から歩いて10分ほどの所にある小さな店で、掘りごたつ席の居心地のよい雰囲気だったので、一同ほっとして旅行の前祝いということになりました。店特製のたれに漬け込んだスネ肉をつまみにビールを飲んでいるうちにスキヤキが用意されました。「たちおとし肉」というのは高い値段の肉の形を整える時に生じた肉であり、形は不揃いですが味は高い値段の肉なのでとてもおいしかったです。一同はすっかり落ち着いてしまい、高橋さんや川辺さんはスネ肉のたれが気に入ってご飯にこれをかけて食べる始末でした。ここで小宴会になってしまったので予定していた松坂市内観光も取り止めてひたすら飲み・食い・喋りで盛り上がりました。

予定通りに名古屋駅で全員が合流でき、近鉄の窓口で「ご朱印巡り切符」を受け取って近鉄特急に乗り込みました。11:57に松坂駅に到着し、ここで今回の旅行のテーマのひとつ松坂牛の昼食を摂ることになりました。といってもガイドマップに記載されている「和田牛」や「牛銀」といった有名店で高い肉を食べる気はないので、観光案内所に行って相談してみました。案内所の人に「リーズナブルな値段で松坂牛を食べたい」と言ったところ、「リーズナブルと言われても困る。松坂牛となれば一人5千円からになる」と言われてしまいました。もっと安い店ということで色々とパンフレットを見せてもらっているうちに「むらた」という店に2,600円で「たちおとし肉のスキヤキ」というのがあったので、これで行こうということになりました。駅から歩いて10分ほどの所にある小さな店で、掘りごたつ席の居心地のよい雰囲気だったので、一同ほっとして旅行の前祝いということになりました。店特製のたれに漬け込んだスネ肉をつまみにビールを飲んでいるうちにスキヤキが用意されました。「たちおとし肉」というのは高い値段の肉の形を整える時に生じた肉であり、形は不揃いですが味は高い値段の肉なのでとてもおいしかったです。一同はすっかり落ち着いてしまい、高橋さんや川辺さんはスネ肉のたれが気に入ってご飯にこれをかけて食べる始末でした。ここで小宴会になってしまったので予定していた松坂市内観光も取り止めてひたすら飲み・食い・喋りで盛り上がりました。 その後13:41発の特急で賢島に向かい、ホテルの送迎バスに乗ってこの日の宿泊地である「宝生苑」に向かいました。「宝生苑」は賢島から数分の場所にあり、半島のようになった広大な敷地にそびえる立派なホテルでした。ここの404・405号室に私と川辺さん、高橋さんと菊地さんと2名づつ分かれて宿泊することになりました。一休みしてから「賢島エスパーニャクルーズ」という湾内観光に行こうということになって、1階のフロントに行ったところ割引券があったのでこれを買おうとしたところ「最終便が15:00なので今からでは間に合わない」と言われてしまいました。それでは仕方がないということで、ホテルの周辺を散歩しようということになり、半島のような場所を歩いて船着場に向かいました。そこでは海賊船のような派手な形の「エスパーニャ号」が停泊しており、「これに乗り損なったのか」などと言いながら写真を撮ったりしていたところ、高橋さんが船を探して来るといって船着場の事務所に行きました。そして、和具往復の定期船があるということが分かり、片道600円ということなのでこれに乗ることにしました。湾内の路線バスのような船に乗って途中で1ヶ所寄りながら和具に向かいました。海は穏やかで夕日がきれいで、観光案内こそないものの志摩の観光を満喫しました。和具に着いても降りずにそのまま賢島に戻ったので結局は往復で600円ということになってしまい、1,500円の「エスパーニャ号」に比べて随分安く湾内巡りをすることができました。

その後13:41発の特急で賢島に向かい、ホテルの送迎バスに乗ってこの日の宿泊地である「宝生苑」に向かいました。「宝生苑」は賢島から数分の場所にあり、半島のようになった広大な敷地にそびえる立派なホテルでした。ここの404・405号室に私と川辺さん、高橋さんと菊地さんと2名づつ分かれて宿泊することになりました。一休みしてから「賢島エスパーニャクルーズ」という湾内観光に行こうということになって、1階のフロントに行ったところ割引券があったのでこれを買おうとしたところ「最終便が15:00なので今からでは間に合わない」と言われてしまいました。それでは仕方がないということで、ホテルの周辺を散歩しようということになり、半島のような場所を歩いて船着場に向かいました。そこでは海賊船のような派手な形の「エスパーニャ号」が停泊しており、「これに乗り損なったのか」などと言いながら写真を撮ったりしていたところ、高橋さんが船を探して来るといって船着場の事務所に行きました。そして、和具往復の定期船があるということが分かり、片道600円ということなのでこれに乗ることにしました。湾内の路線バスのような船に乗って途中で1ヶ所寄りながら和具に向かいました。海は穏やかで夕日がきれいで、観光案内こそないものの志摩の観光を満喫しました。和具に着いても降りずにそのまま賢島に戻ったので結局は往復で600円ということになってしまい、1,500円の「エスパーニャ号」に比べて随分安く湾内巡りをすることができました。 幼児は水分がすぐ切れるらしく、いつも冷蔵庫の前に行っては「ジュース、ジュース」と催促されるので、わが家の冷蔵庫にはグリコの幼児用野菜ジュースがいくつも入っています。ところがこの野菜ジュースのパッケージがまた問題なのです。100ccの紙のパーケージ5本がセロファンにしっかりと包まれているのですが、これを取り出すための仕組みがないようで、かなり丈夫なセロファンなのでハサミがないと取り出せません、やっとのことで1本を取り出すと次に脇に付いているストローをはがし、ストローを包んでいるセロファンを指先で破いて中のストローを取り出さなければなりません。これで終りかと思うと大間違いで、今度はパッケージのストロー差込み口を剥がすという作業が残っています。1センチにも満たないような紙を首の椎間板ヘルニアで痺れた指で必死で剥がしてストローを差し込みやっと完成です。これを孫に手渡そうとする時、一寸力が入ろうものなら中のジュースが勢いよく噴出してそこら中をオレンジ色に染めてしまいます。この商品についてはどのように改善したらよいのかよく分かりませんが、とにかく商品開発者は中身の味や栄養や衛生などの他に、実際に幼児にうるさくせがまれながらこれらの手順を踏んでみれば、どこをどのように改善すればよいのか分かるのではないでしょうか。

幼児は水分がすぐ切れるらしく、いつも冷蔵庫の前に行っては「ジュース、ジュース」と催促されるので、わが家の冷蔵庫にはグリコの幼児用野菜ジュースがいくつも入っています。ところがこの野菜ジュースのパッケージがまた問題なのです。100ccの紙のパーケージ5本がセロファンにしっかりと包まれているのですが、これを取り出すための仕組みがないようで、かなり丈夫なセロファンなのでハサミがないと取り出せません、やっとのことで1本を取り出すと次に脇に付いているストローをはがし、ストローを包んでいるセロファンを指先で破いて中のストローを取り出さなければなりません。これで終りかと思うと大間違いで、今度はパッケージのストロー差込み口を剥がすという作業が残っています。1センチにも満たないような紙を首の椎間板ヘルニアで痺れた指で必死で剥がしてストローを差し込みやっと完成です。これを孫に手渡そうとする時、一寸力が入ろうものなら中のジュースが勢いよく噴出してそこら中をオレンジ色に染めてしまいます。この商品についてはどのように改善したらよいのかよく分かりませんが、とにかく商品開発者は中身の味や栄養や衛生などの他に、実際に幼児にうるさくせがまれながらこれらの手順を踏んでみれば、どこをどのように改善すればよいのか分かるのではないでしょうか。 12:20にソウルの金浦空港に到着し、入国手続きを終えて2万円を両替しました。現地の通貨で26万ウォンとなり、何だか金持ちになったような気分でした。

12:20にソウルの金浦空港に到着し、入国手続きを終えて2万円を両替しました。現地の通貨で26万ウォンとなり、何だか金持ちになったような気分でした。 次の「昌徳宮」は代々の王様が政務をとった宮殿とのことで、鮮やかな色彩の装飾が施されていてなかなか見事なものでした。家内は韓流時代劇ドラマの「イ・サン」「女人天下」や「トンイ」などのファンなので、今回の旅行では是非王宮殿を見たかったのですが、実際に目の当たりにして感激していました。隣にある退任した王様や未亡となったお妃の住む屋敷なども見学しましたが、際限なく建て増しされた屋敷のようで、全部を見終わった時には疲れてしまいました。全体の印象としては、宮殿といっても個人の部屋が意外に狭いこと、部屋の中には家具が余りないことなどが感じられました。「昌徳宮」では李さんが案内と説明をしてくれました。

次の「昌徳宮」は代々の王様が政務をとった宮殿とのことで、鮮やかな色彩の装飾が施されていてなかなか見事なものでした。家内は韓流時代劇ドラマの「イ・サン」「女人天下」や「トンイ」などのファンなので、今回の旅行では是非王宮殿を見たかったのですが、実際に目の当たりにして感激していました。隣にある退任した王様や未亡となったお妃の住む屋敷なども見学しましたが、際限なく建て増しされた屋敷のようで、全部を見終わった時には疲れてしまいました。全体の印象としては、宮殿といっても個人の部屋が意外に狭いこと、部屋の中には家具が余りないことなどが感じられました。「昌徳宮」では李さんが案内と説明をしてくれました。 板に張り付けてある方は、その道の専門家がその複製をどこかで見てこの本物があるはずだということで少林寺を家捜しし、やっと庭の社の中にあったのを発見したとのことだった。重要文化財にあたるほどのもので、書かれているものは「伊勢皇大神像」である。オーナーの高橋君の許可が出たので我々を含めた見学者数人がここぞとばかりデジカメのシャッターをパチパチと切ったのは言うまでもない。

板に張り付けてある方は、その道の専門家がその複製をどこかで見てこの本物があるはずだということで少林寺を家捜しし、やっと庭の社の中にあったのを発見したとのことだった。重要文化財にあたるほどのもので、書かれているものは「伊勢皇大神像」である。オーナーの高橋君の許可が出たので我々を含めた見学者数人がここぞとばかりデジカメのシャッターをパチパチと切ったのは言うまでもない。 で、幕末の老中板倉勝静はその子孫であるが、私と伊勢丹に同時入社した板倉重俊君(中大文学部を43年に卒業)はその本家で、備中松山(高梁)5万石の城主だったという縁がある。板倉重俊君は伊勢丹在職中に病死したが、彼の長男は現在も伊勢丹に勤務しているはずである。

で、幕末の老中板倉勝静はその子孫であるが、私と伊勢丹に同時入社した板倉重俊君(中大文学部を43年に卒業)はその本家で、備中松山(高梁)5万石の城主だったという縁がある。板倉重俊君は伊勢丹在職中に病死したが、彼の長男は現在も伊勢丹に勤務しているはずである。 我々も急ぐ旅でもないので彼の案内のままに細い路地や、普通では気がつかない古い店舗などを見学し、彼が指示するままに6名揃って絶妙のアングルで写真を撮ってもらったのである。最後に「いい店があるのでそこでお茶を一杯だけご馳走してくれませんか」と言うので、奥まった場所にある蔵の中の喫茶店に入って抹茶と和菓子をいただき彼の分は我々が負担した。喫茶店の中でも記念にと我々の写真を撮ってくれたりした。我々と一緒だった時間は30~40分だったと思うが、とにかくこの辺りをよく知っていて素晴らしいガイドぶりだった。別れ際に「一人百円いただけますか」と言ってきたが、彼の案内・サービスは一人百円どころか一人千円以上の価値があったというのが全員の感想だった。

我々も急ぐ旅でもないので彼の案内のままに細い路地や、普通では気がつかない古い店舗などを見学し、彼が指示するままに6名揃って絶妙のアングルで写真を撮ってもらったのである。最後に「いい店があるのでそこでお茶を一杯だけご馳走してくれませんか」と言うので、奥まった場所にある蔵の中の喫茶店に入って抹茶と和菓子をいただき彼の分は我々が負担した。喫茶店の中でも記念にと我々の写真を撮ってくれたりした。我々と一緒だった時間は30~40分だったと思うが、とにかくこの辺りをよく知っていて素晴らしいガイドぶりだった。別れ際に「一人百円いただけますか」と言ってきたが、彼の案内・サービスは一人百円どころか一人千円以上の価値があったというのが全員の感想だった。 金沢旅行の目的は3つで、第一が11月7日に解禁になった「ずわい蟹」で、第二が温泉、第三が金沢観光でした。旅行社に往復を依頼しましたが、11月の平日というのにJALが経営不振で大型機を中型機に変更したとかで満席とのことで取れませんでした。仕方がないので、列車で行くことにしましたが、搭乗前後の時間や小松空港から金沢までの移動時間などを考えると実質的な時間のロスはほとんどないとのことでした。

金沢旅行の目的は3つで、第一が11月7日に解禁になった「ずわい蟹」で、第二が温泉、第三が金沢観光でした。旅行社に往復を依頼しましたが、11月の平日というのにJALが経営不振で大型機を中型機に変更したとかで満席とのことで取れませんでした。仕方がないので、列車で行くことにしましたが、搭乗前後の時間や小松空港から金沢までの移動時間などを考えると実質的な時間のロスはほとんどないとのことでした。 「兼六園」内では、13代藩主がその母親のために建てた「成巽閣(せいそんかく)」という重要文化財の建物などを十分満喫した後、「兼六園」を出て地図を頼りに徒歩で武家屋敷跡に向かい、前田利家の次男を祖とする重臣「前田土佐守」の屋敷跡に作られた資料館を見学しました。ここで売っていた「加賀藩職制すごろく」というのがあり、仲間・小物から始まって足軽、御徒、与力と進んで最後は藩主にたどり着くのが面白く思わず買ってしまいました。

「兼六園」内では、13代藩主がその母親のために建てた「成巽閣(せいそんかく)」という重要文化財の建物などを十分満喫した後、「兼六園」を出て地図を頼りに徒歩で武家屋敷跡に向かい、前田利家の次男を祖とする重臣「前田土佐守」の屋敷跡に作られた資料館を見学しました。ここで売っていた「加賀藩職制すごろく」というのがあり、仲間・小物から始まって足軽、御徒、与力と進んで最後は藩主にたどり着くのが面白く思わず買ってしまいました。 まずは漆工房があった地域を、細い街路をくねりながら進み、日光や風を嫌う漆のために多くの蔵が建てられたとの説明を受け、途中で1軒の漆食器の店に立ち寄って中を見学しました。

まずは漆工房があった地域を、細い街路をくねりながら進み、日光や風を嫌う漆のために多くの蔵が建てられたとの説明を受け、途中で1軒の漆食器の店に立ち寄って中を見学しました。 その後、ベロタクシーで回りきれなかった場所を散策し、特に「大和川酒造」という大きな酒蔵に入ったり、文人名士が集まったという「笹屋旅館」(上の写真)などを見学しました。駅前の喫茶店で少し時間調整をして13:49に喜多方を出発して会津若松に戻り、14:14発のあいづライナーで猪苗代に向かいました。14:41に猪苗代に到着しましたが、地図では湖まで歩いてすぐのようでしたが、実際にはかなりの距離があり、特に遊覧船乗り場のある長浜までは車でも10分かかるとのことでした。定期バスもないようなので、止むなく駅前からタクシーで3千円かけて長浜に行きました。タクシーの運転手の話では、遊覧船は一定の客が集まらないと出ないと言われましたが、実際には我々を含めて2組4名でも船を出してくれました。遊覧船「はくちょう号」は白鳥の形をした2~3百人は乗れる大きな船で、我々はまるで貸し切りといった気分で約30分の遊覧を楽しみました。説明では、猪苗代湖は昔、土地が陥没してできた湖で、水は澄んできれいですが硫黄分が多くて魚は余りいないとのことでした。遊覧船から見る磐梯山は素晴らしく、例年になく山頂に3か所ほど雪が残っているのが分かりました。

その後、ベロタクシーで回りきれなかった場所を散策し、特に「大和川酒造」という大きな酒蔵に入ったり、文人名士が集まったという「笹屋旅館」(上の写真)などを見学しました。駅前の喫茶店で少し時間調整をして13:49に喜多方を出発して会津若松に戻り、14:14発のあいづライナーで猪苗代に向かいました。14:41に猪苗代に到着しましたが、地図では湖まで歩いてすぐのようでしたが、実際にはかなりの距離があり、特に遊覧船乗り場のある長浜までは車でも10分かかるとのことでした。定期バスもないようなので、止むなく駅前からタクシーで3千円かけて長浜に行きました。タクシーの運転手の話では、遊覧船は一定の客が集まらないと出ないと言われましたが、実際には我々を含めて2組4名でも船を出してくれました。遊覧船「はくちょう号」は白鳥の形をした2~3百人は乗れる大きな船で、我々はまるで貸し切りといった気分で約30分の遊覧を楽しみました。説明では、猪苗代湖は昔、土地が陥没してできた湖で、水は澄んできれいですが硫黄分が多くて魚は余りいないとのことでした。遊覧船から見る磐梯山は素晴らしく、例年になく山頂に3か所ほど雪が残っているのが分かりました。 まずは会津若松の本格的な町作りに取り組んでいたといわれる蒲生氏郷の墓に行きました。蒲生氏郷は近江(現在の滋賀県)の日野出身の大名で、織田信長や豊臣秀吉に仕えて活躍した人物でした。信長がその娘を氏郷に嫁がせたこと、秀吉が奥州征伐の後にここに居城を構えていた伊達政宗を仙台に移してその跡に奥州の要として蒲生氏郷を配置したことからも、氏郷がこの二人からどれほど信頼されていたかが窺われます。因みに、若松という地名も蒲生氏郷の近江の領地にあった「若松の森」から持ってきたと言われています。蒲生氏郷の墓は「五輪塔」といういろいろな形の石を5つ積み上げただけの寂しいものでした。蒲生家が息子の代で跡継ぎが無いという理由で改易になったこと、会津若松における蒲生家の治世が20年程度だったこと等が小さいことの理由と思われます。但し、タクシーの運転手さんは、蒲生氏郷こそが今日の会津若松の基礎を作った最大の功績者であると称賛していたので、短いながらも人望のあった藩主だったのかもしれません。

まずは会津若松の本格的な町作りに取り組んでいたといわれる蒲生氏郷の墓に行きました。蒲生氏郷は近江(現在の滋賀県)の日野出身の大名で、織田信長や豊臣秀吉に仕えて活躍した人物でした。信長がその娘を氏郷に嫁がせたこと、秀吉が奥州征伐の後にここに居城を構えていた伊達政宗を仙台に移してその跡に奥州の要として蒲生氏郷を配置したことからも、氏郷がこの二人からどれほど信頼されていたかが窺われます。因みに、若松という地名も蒲生氏郷の近江の領地にあった「若松の森」から持ってきたと言われています。蒲生氏郷の墓は「五輪塔」といういろいろな形の石を5つ積み上げただけの寂しいものでした。蒲生家が息子の代で跡継ぎが無いという理由で改易になったこと、会津若松における蒲生家の治世が20年程度だったこと等が小さいことの理由と思われます。但し、タクシーの運転手さんは、蒲生氏郷こそが今日の会津若松の基礎を作った最大の功績者であると称賛していたので、短いながらも人望のあった藩主だったのかもしれません。 この日の宿泊は会津若松駅からタクシーで10分ほどの東山温泉で一番大きな「

この日の宿泊は会津若松駅からタクシーで10分ほどの東山温泉で一番大きな「 「白壁荘」を出る時、高橋君が「石川さゆりがここに宿泊したのか」と質問したところ、旅館の人が「そもそも天城越えの唄はこの旅館で作曲されたのです」と答えたので、持ち唄が作曲された旅館に宿泊したことになる高橋君は感激していました。

「白壁荘」を出る時、高橋君が「石川さゆりがここに宿泊したのか」と質問したところ、旅館の人が「そもそも天城越えの唄はこの旅館で作曲されたのです」と答えたので、持ち唄が作曲された旅館に宿泊したことになる高橋君は感激していました。 観光を終えて、タクシーの運転手に教えてもらった蕎麦屋「禅寺蕎麦」に行き、店の人のお勧めの蕎麦セットを頼みました。出てきたのは、もり蕎麦と汁と薬味の他に、青々とした葉の付いた大きな山葵とおろし金、小さなすり鉢に入ったゴマとすりこぎ、山菜の盛り合わせ、そしておにぎり、更にとろろを掛けた蕎麦の小鉢という豪華なもので、これで1,260円は大変お買い得でした。味の方もかなりおいしく、皆満足しました。

観光を終えて、タクシーの運転手に教えてもらった蕎麦屋「禅寺蕎麦」に行き、店の人のお勧めの蕎麦セットを頼みました。出てきたのは、もり蕎麦と汁と薬味の他に、青々とした葉の付いた大きな山葵とおろし金、小さなすり鉢に入ったゴマとすりこぎ、山菜の盛り合わせ、そしておにぎり、更にとろろを掛けた蕎麦の小鉢という豪華なもので、これで1,260円は大変お買い得でした。味の方もかなりおいしく、皆満足しました。 伊豆北川駅から約30分かけて下田に向かい、下田駅で荷物をコインロッカーに預けて徒歩で観光することになりました。ここでは「唐人お吉」のお墓がある「宝福寺」、下田開港博物館、日米の下田条約締結場の了仙寺などを観光しました。このあたりは学生時代などを含めて何回か来ているはずでしたが、建物などが新しくなっているせいか、新鮮な気持ちで観光することができました。「唐人お吉」の写真などが残っており、彼女は身長が171cmもあったミスユニバースのような美人で、入浴している所を米国公使のハリスに見初められたとのこと、また晩年は不遇で52歳で投身自殺していたことなどがわかりました。(右の写真は宝福寺坂本龍馬像前)

伊豆北川駅から約30分かけて下田に向かい、下田駅で荷物をコインロッカーに預けて徒歩で観光することになりました。ここでは「唐人お吉」のお墓がある「宝福寺」、下田開港博物館、日米の下田条約締結場の了仙寺などを観光しました。このあたりは学生時代などを含めて何回か来ているはずでしたが、建物などが新しくなっているせいか、新鮮な気持ちで観光することができました。「唐人お吉」の写真などが残っており、彼女は身長が171cmもあったミスユニバースのような美人で、入浴している所を米国公使のハリスに見初められたとのこと、また晩年は不遇で52歳で投身自殺していたことなどがわかりました。(右の写真は宝福寺坂本龍馬像前) 湯ケ島温泉のバス停で下車し、電話でお願いしておいた送迎バスで今夜の宿泊旅館「

湯ケ島温泉のバス停で下車し、電話でお願いしておいた送迎バスで今夜の宿泊旅館「 13:50発の伊豆急行「リゾート踊り子号」まで45分ほど時間があったので、駅前のレストランで軽い昼食を摂りましたが、川辺君が注文したカレーライスがひどく遅れて、再び駅に戻ったのが13:40頃になっていました。電光掲示板で13:50発の「踊り子号」を確認すると4番線だったので、とりあえずはプラットホームに上がってホッとしていました。13:50に入ってきたのは東京行きの踊り子号で、あわてて駅員に確認すると下田行きは隣のホームとのこと。すぐに隣のホームに移動したのですが、ここには別の列車が停車していておかしいということになり、停車中の列車の運転手に確認すると「このホームで間違いない。多少遅れているようだ」との返事でした。ところがふと隣のホームを見ると派手な柄の列車が到着しており、「あれが踊り子号だ」ということになって全員がホームの階段を息を切らして駆け上がって何とか乗り込むことができました。あと数秒遅れたら乗り遅れるところで、一同席に着いてから「間に合ってよかった」と喜ぶことしきりでしたが、同じ時刻に東京行きと下田行きの踊り子号が同時に発車するとは思わずに電光掲示板を見損なったためのハプニングで、大ボケのスタートとなりました。

13:50発の伊豆急行「リゾート踊り子号」まで45分ほど時間があったので、駅前のレストランで軽い昼食を摂りましたが、川辺君が注文したカレーライスがひどく遅れて、再び駅に戻ったのが13:40頃になっていました。電光掲示板で13:50発の「踊り子号」を確認すると4番線だったので、とりあえずはプラットホームに上がってホッとしていました。13:50に入ってきたのは東京行きの踊り子号で、あわてて駅員に確認すると下田行きは隣のホームとのこと。すぐに隣のホームに移動したのですが、ここには別の列車が停車していておかしいということになり、停車中の列車の運転手に確認すると「このホームで間違いない。多少遅れているようだ」との返事でした。ところがふと隣のホームを見ると派手な柄の列車が到着しており、「あれが踊り子号だ」ということになって全員がホームの階段を息を切らして駆け上がって何とか乗り込むことができました。あと数秒遅れたら乗り遅れるところで、一同席に着いてから「間に合ってよかった」と喜ぶことしきりでしたが、同じ時刻に東京行きと下田行きの踊り子号が同時に発車するとは思わずに電光掲示板を見損なったためのハプニングで、大ボケのスタートとなりました。 8:30にいよいよ3尺玉が打ち上げられました。安全のためそれまでとは違う、離れた場所からで、それまでの花火より一段と高い位置にスルスルと上がって爆発しました。直径が1尺から3尺になると全体の大きさは3倍ではなく9倍になります。それで開花した時の直径は650メートルとのことでした。しかし、息を飲んで見つめていたのですが、露払いに打ち上げられた花火の煙の中で爆発したため、しだれ柳のような花の端しか見えずがっかりしてしまいました。ただし、爆発の振動は半端ではなく、まるで頭をこずかれたようでした。9:00の2発目も同じような爆発となり、残念な結果になりましたが、長岡の大花火をマス席でしっかり見たということで十分満足でした。

8:30にいよいよ3尺玉が打ち上げられました。安全のためそれまでとは違う、離れた場所からで、それまでの花火より一段と高い位置にスルスルと上がって爆発しました。直径が1尺から3尺になると全体の大きさは3倍ではなく9倍になります。それで開花した時の直径は650メートルとのことでした。しかし、息を飲んで見つめていたのですが、露払いに打ち上げられた花火の煙の中で爆発したため、しだれ柳のような花の端しか見えずがっかりしてしまいました。ただし、爆発の振動は半端ではなく、まるで頭をこずかれたようでした。9:00の2発目も同じような爆発となり、残念な結果になりましたが、長岡の大花火をマス席でしっかり見たということで十分満足でした。 あとは鯛・鮪・寒八などの刺身や黒むつと下仁田葱の味噌焼き、もち豚と茸を中心とした野菜の鍋などの豪華な料理とおいしい酒で大いに盛り上がり、普段は洋品店チエーンの社長として或いは寺の住職として表に出せないような話題について、気兼ねなく話し合うことができた。

あとは鯛・鮪・寒八などの刺身や黒むつと下仁田葱の味噌焼き、もち豚と茸を中心とした野菜の鍋などの豪華な料理とおいしい酒で大いに盛り上がり、普段は洋品店チエーンの社長として或いは寺の住職として表に出せないような話題について、気兼ねなく話し合うことができた。 この日は、最後に埼玉県に入って川辺君の本拠地の行田に行った。ここで「埼玉古墳」を見学したが、広い平野の中に小山のように林立する古墳群を見て、教科書でしか古墳を見たことがなかった私はその大きさ、迫力にすっかり圧倒された。そのひとつには頂上まで登る階段があり、そこは昔豊臣秀吉による北条氏攻めの時、北条方の忍(おし)城を攻めた石田三成が指揮所として使った場所とのことだった。

この日は、最後に埼玉県に入って川辺君の本拠地の行田に行った。ここで「埼玉古墳」を見学したが、広い平野の中に小山のように林立する古墳群を見て、教科書でしか古墳を見たことがなかった私はその大きさ、迫力にすっかり圧倒された。そのひとつには頂上まで登る階段があり、そこは昔豊臣秀吉による北条氏攻めの時、北条方の忍(おし)城を攻めた石田三成が指揮所として使った場所とのことだった。 地方の集いにしても、平成14年の「広島の集い」、平成17年の「新潟の集い」を担当したが、広島では現地幹事の平尾豊行氏が懸命に動員に協力してくれたこと、参加者の中に偶然3人の住職が居たことから思わぬ法話対決になったこと等が思い出される。また、新潟では現地幹事であり地元新潟交通の実力者である神林俊暁氏の力で素晴らしい新潟美人の芸者さんが参加して大いに盛り上がったことが思い出される。広島ではその後の宮島観光が楽しかったし、新潟ではその後の村上観光で飲んだ地酒の「太平盛」と、つまみの「鮭浸し」の味が忘れられない。

地方の集いにしても、平成14年の「広島の集い」、平成17年の「新潟の集い」を担当したが、広島では現地幹事の平尾豊行氏が懸命に動員に協力してくれたこと、参加者の中に偶然3人の住職が居たことから思わぬ法話対決になったこと等が思い出される。また、新潟では現地幹事であり地元新潟交通の実力者である神林俊暁氏の力で素晴らしい新潟美人の芸者さんが参加して大いに盛り上がったことが思い出される。広島ではその後の宮島観光が楽しかったし、新潟ではその後の村上観光で飲んだ地酒の「太平盛」と、つまみの「鮭浸し」の味が忘れられない。 平成17年の主幹事支部の41会では、当初動員力が落ちていた「ホームカミングデー」と同日に中大キャンパスで開催することとして年次支部協議会の了承を得たのである。そこで、43会としてはこれにオブザーバーで幹事を派遣してそのノウハウの吸収を図ることとし、佐藤勝氏を責任者とした10数名の幹事を実行委員会に派遣したのである。そして翌18年の42会が主幹事の時にも副幹事として主幹事を大きく上回る34名の幹事を実行委員会に派遣した。43会があまりにも熱心に行動するので、42会の松沼会長からは「43会はでしゃばりすぎ」とお叱りをいただいたほどであったが、当日の会場はほとんどが43会がメインで取り仕切ったのは事実である。

平成17年の主幹事支部の41会では、当初動員力が落ちていた「ホームカミングデー」と同日に中大キャンパスで開催することとして年次支部協議会の了承を得たのである。そこで、43会としてはこれにオブザーバーで幹事を派遣してそのノウハウの吸収を図ることとし、佐藤勝氏を責任者とした10数名の幹事を実行委員会に派遣したのである。そして翌18年の42会が主幹事の時にも副幹事として主幹事を大きく上回る34名の幹事を実行委員会に派遣した。43会があまりにも熱心に行動するので、42会の松沼会長からは「43会はでしゃばりすぎ」とお叱りをいただいたほどであったが、当日の会場はほとんどが43会がメインで取り仕切ったのは事実である。 ここは関門海峡に面した大きな市場で、観光客でも新鮮な魚介類を安く食べることができるのである。手渡される紙皿に好きな寿司をとり、金を払ってそばのベンチで食べるのであるが、土曜日ということでベンチは満席だったので、外の植え込みの縁に座って食べた。ふく、海老、蛸など10種類くらいを食べたがいずれも新鮮でおいしく、熱いふく汁が付いて、1,500円で、とても安かった。

ここは関門海峡に面した大きな市場で、観光客でも新鮮な魚介類を安く食べることができるのである。手渡される紙皿に好きな寿司をとり、金を払ってそばのベンチで食べるのであるが、土曜日ということでベンチは満席だったので、外の植え込みの縁に座って食べた。ふく、海老、蛸など10種類くらいを食べたがいずれも新鮮でおいしく、熱いふく汁が付いて、1,500円で、とても安かった。 翌日は、S君の息子さんの運転するVOXYで「秋吉洞」を見学した。鍾乳洞ということで、狭い洞窟を想像していたのであるが、実際はまるで東京ドームの中に入ったようで、その大きさ、広さにびっくりしてしまった。観光客の団体が何組か一緒に入ってあるが、中で自由にすれ違うことができるのである。感激した私は帰り道で「大理石の玉」と「珊瑚の化石入りの玉」を購入してしまった。直径数センチのものであったが、結構重く、バッグに入れるまではポケットの中でゴロゴロして往生した。

翌日は、S君の息子さんの運転するVOXYで「秋吉洞」を見学した。鍾乳洞ということで、狭い洞窟を想像していたのであるが、実際はまるで東京ドームの中に入ったようで、その大きさ、広さにびっくりしてしまった。観光客の団体が何組か一緒に入ってあるが、中で自由にすれ違うことができるのである。感激した私は帰り道で「大理石の玉」と「珊瑚の化石入りの玉」を購入してしまった。直径数センチのものであったが、結構重く、バッグに入れるまではポケットの中でゴロゴロして往生した。 まずは松山市の中心部にある松山城を見学したのであるが、これは大きな平山城で、1603年に豊臣秀吉の武将の加藤嘉明(孫六・賤ケ岳の七本槍の一人)が建てて、その後徳川家康の異父弟である久松定勝が15万石の御家門大名として入り、幕末まで続いたのである。明治になってからも久松家は代々愛媛県知事として最近まで当地に君臨していたようである。この城は国宝である姫路城・彦根城・松本城・犬山城と比較して何の遜色もないのに1格下の重要文化財の指定になっているのは、1784年に落雷で本丸が焼失し、これが再建されたのが幕末の1854年だったためのようである。

まずは松山市の中心部にある松山城を見学したのであるが、これは大きな平山城で、1603年に豊臣秀吉の武将の加藤嘉明(孫六・賤ケ岳の七本槍の一人)が建てて、その後徳川家康の異父弟である久松定勝が15万石の御家門大名として入り、幕末まで続いたのである。明治になってからも久松家は代々愛媛県知事として最近まで当地に君臨していたようである。この城は国宝である姫路城・彦根城・松本城・犬山城と比較して何の遜色もないのに1格下の重要文化財の指定になっているのは、1784年に落雷で本丸が焼失し、これが再建されたのが幕末の1854年だったためのようである。 その後、一番大きな窯元の「梅山窯」に案内してもらい、原料から製品に、そしてあの独特の紺色の絵付けまでの行程も見学させてもらった。砥部焼は高価な飾り物の焼き物と違って家庭で日常的に使える極めて実用的なものなのだが、生産量が少ないので都内でもこれを売っている店は少なく、値段も1個2~3千円するのであった。しかしここでは少し安く販売しており、特にB級品というのが千円弱になっていた。B級品といっても別に何の遜色もなく、柄に濃淡があるとか、線に太い細いがある程度で、見た目にはほとんど分らないものである。家内と私は夢中で買い漁り、ダンボール1個分も買ったが、支払いは3万円弱であった。現在、わが家の食器は砥部焼で統一されている。

その後、一番大きな窯元の「梅山窯」に案内してもらい、原料から製品に、そしてあの独特の紺色の絵付けまでの行程も見学させてもらった。砥部焼は高価な飾り物の焼き物と違って家庭で日常的に使える極めて実用的なものなのだが、生産量が少ないので都内でもこれを売っている店は少なく、値段も1個2~3千円するのであった。しかしここでは少し安く販売しており、特にB級品というのが千円弱になっていた。B級品といっても別に何の遜色もなく、柄に濃淡があるとか、線に太い細いがある程度で、見た目にはほとんど分らないものである。家内と私は夢中で買い漁り、ダンボール1個分も買ったが、支払いは3万円弱であった。現在、わが家の食器は砥部焼で統一されている。 数年前から中大の国際関係研究会(厳めしい名前ですが文化連盟に属した遊びクラブ)の同期と毎年グループ旅行することになり、今回は京都出身者が幹事だったので、城崎の蟹と天橋立観光の一泊旅行が実現することになったのです。メンバーの中には、43会会員の行田の川辺君や名古屋の菊地君、岡山の高橋君が含まれており、昨年は菊地君が幹事で木曽川の鵜飼、一昨年は高橋君が幹事で京都観光をしています。今回の旅行は、2/10~11の日程で、参加者は川辺、菊池、私と他2名の5名でした。

数年前から中大の国際関係研究会(厳めしい名前ですが文化連盟に属した遊びクラブ)の同期と毎年グループ旅行することになり、今回は京都出身者が幹事だったので、城崎の蟹と天橋立観光の一泊旅行が実現することになったのです。メンバーの中には、43会会員の行田の川辺君や名古屋の菊地君、岡山の高橋君が含まれており、昨年は菊地君が幹事で木曽川の鵜飼、一昨年は高橋君が幹事で京都観光をしています。今回の旅行は、2/10~11の日程で、参加者は川辺、菊池、私と他2名の5名でした。 あとは、ひたすら蟹を食べるだけで、まるで東北の椀子そばのように、民宿の女性が次々に各人の小皿に配ってくれるのです。それを刺し身や焼いて食べたり、土鍋のタレの中にシャブシャブして食べたり、蟹味噌を付けて食べたりで、食べおわって後ろの洗面器のような容器に殻を捨てるとまた次のが配られるといった調子で、民宿の女性が「ビールなんて飲む暇はないよ」と言うのがよくわかりました。普通は細い手足の蟹肉をほじったりしますが、ここでは食べやすい部分だけ食べて、まだ蟹肉がある部分は鍋に放り込むのです。そうして最後は蟹味の濃い雑炊で仕上げましたが、余りのおいしさに私は4杯も食べてしまいました。ここの松葉蟹はまるでタラバ蟹のような大きさで、これが一人2匹分づつということで、これで宿泊費込みで1万6千円というのはびっくりでした。

あとは、ひたすら蟹を食べるだけで、まるで東北の椀子そばのように、民宿の女性が次々に各人の小皿に配ってくれるのです。それを刺し身や焼いて食べたり、土鍋のタレの中にシャブシャブして食べたり、蟹味噌を付けて食べたりで、食べおわって後ろの洗面器のような容器に殻を捨てるとまた次のが配られるといった調子で、民宿の女性が「ビールなんて飲む暇はないよ」と言うのがよくわかりました。普通は細い手足の蟹肉をほじったりしますが、ここでは食べやすい部分だけ食べて、まだ蟹肉がある部分は鍋に放り込むのです。そうして最後は蟹味の濃い雑炊で仕上げましたが、余りのおいしさに私は4杯も食べてしまいました。ここの松葉蟹はまるでタラバ蟹のような大きさで、これが一人2匹分づつということで、これで宿泊費込みで1万6千円というのはびっくりでした。