最近読んだ本

2022年9月12日

五重塔

明治大正文學全集第六巻(昭和3年1月1日発行)

明治大正文學全集第六巻(昭和3年1月1日発行)

幸田露伴著「五重塔」

春陽堂版

最近は芥川賞などの受賞作品が面白くなくなってきたということを以前書いたが、その反動で昔の名作を読んでみようという気になり、本箱の奥に並んでいた「明治大正文學全集」の中から第六巻を引っ張り出して、当時名作中の名作と言われた露伴の表題作を選んでみた。

この「明治大正文學全集」というのは昭和初期に発行されたものだが、我が家にはその全36巻が揃っている。そんな古いものがなぜ私のところにあるかといえば、むかし小学校の校長をしていた妻の父親が亡くなって形見分けをする際、妻が是非にと望んで貰い受けたものなのである。

この「五重塔」は大分前に一度読んでいるのだが、原文ではなかったかも知れない。記憶に残っているのは嵐の中で主人公の棟梁が完成した塔とともに命を捨てる覚悟で最上階の欄干に身を晒す光景だけである。それだけこの場面の印象は強烈だった。

さて、改めて読み始めてみると直ぐに躓いた。文語体で書かれている上、昔の風俗が分からないから、一字一句の意味を理解するのに時間がかかる。ふり仮名はしてあるけれど、簡単には読み進めない。

この物語は「のっそり十兵衛」とあだ名され、腕利きではあるが世事に疎く人情も解さない大工の男が谷中・感応寺の五重塔を建てる話だが、ここには義理人情に厚く、人々から信頼も受けている棟梁の源太がライバルとして登場し、そのほかこの五重塔の注文主であり二人の間を取り持って塔の完成に導く人格者の朗圓上人、また源太、十兵衛それぞれの妻や出入りの弟分の清吉などが出てきて折りなす人情物語でもある。義理人情で回っている江戸の市井の中で一人常識が通じない主人公をめぐって、妻や周りの人たちの苛立ちや慌てぶりが見事な筆致で描かれている。

当時高僧と謳われた朗圓上人が住持する谷中の感応寺は、新たに寄進を募って本堂などの堂宇を新築したが、残ったお金で五重塔を建てることになった。それで寺では堂宇の建設を請負った川越出身の棟梁・源太郎(通称「源太」)に言いつけて見積書を提出させる。

この話を聞きつけた「のっそり十兵衛」が、その五重塔を建てる仕事は自分にやらせてくれと願い出る。匠の粋を凝らす五重塔の建設は一世一代の大仕事であり、これまで何の実績もない十兵衛にとってはまたとないチャンスなのであった。彼は己が腕をアッピールするために50分の1の模型を作って上人に見せる。その見事な出来栄えに目を見張る上人であったが、それだけで実績のある源太を排するというわけにも行かないので、二人を呼んで「お前たち二人で相談して決めよ」という。

上人の意向を汲んだ源太は十兵衛の家に行って二人で協力して五重塔を建てようではないかと提案するが、十兵衛は二人でやるのは厭だと言って提案を拒否してしまう。怒り心頭に達した源太であったが、男気のある彼はこの際十兵衛に手柄を立てさせ、自分は黒子になって彼を支える決断をするのである。

改めて上人から五十塔の建設を命ぜられた十兵衛は、寝る時間も惜しんで計画実行のための工夫を重ねる。一方、源太は料理屋に十兵衛を招待して、見積もりの際に作成した図面や仕様書、材料の調達などに関する一切の資料を提供するから使ってくれと差し出すのが、十兵衛はそれも要らないとにべもなく断ってしまう。折角の好意を無視されて怒った源太は今後一切協力はしないと言って席を立ってしまう。 そんな中でともかくも五重塔の建設は始められた。

そんな中でともかくも五重塔の建設は始められた。

源太は料理屋での一件を誰にもしゃべらなかったが、後日事実を知って激高した子分の清吉は工事現場に駆けつけて、仕事中の十兵衛に手斧(ちょうな)で襲い掛かり、左耳を削ぎ落した上、左肩をも傷つけてしまう。

負傷した十兵衛はそれでも仕事を休まず、無理を押していつものように仕事に出ると、さすがに今日は来ないだろうと思っていた手下の大工たちはびっくりする。これまでのろまの棟梁だと思ってまじめに仕事をしなかった大工たちはこの時を喫して十兵衛を尊敬し、仕事に精を出すようになる。

やがて五重塔の工事が完成してみると、それは見事な出来栄えであり、最初は嘲っていた寺の役僧や用人などもその素晴らしさに感嘆し、落成式の準備を始める。

だがそんなときに無慈悲な大風に見舞われる。風だけでなく大雨も降ってきて五重塔は大きく揺れ動く。十兵衛はこんな風で塔が倒れる訳はないと泰然自若としているが、今しも倒れそうに見えるのを危うんだ用人は上人様からの言いつけだと嘘を言って寺男に迎えに行かせる。十兵衛は上人様までが自分の腕を疑っているのかと残念に思いながらも出かけて行き、五重塔に至り、五層の階まで上って行く。ここがこの物語のクライマックスであり、十兵衛は風雨が激しく渦巻く五層の欄干に出て、右に左に大きく揺れ動く塔に身を任せる。手には鑿を握り締めていて、もしこの塔が倒れたら自分も生きてはいないと覚悟を決めるのである。

見事に嵐を乗り越えた五重塔はその後落成式も無事に済んで、上人は源太と十兵衛を呼んで一緒に五重塔に上る。そこで用意してきた紙に次のように書き記す。

──江都の住人十兵衛之を造り 川越の源太郎之を成す──

この後段の「川越の源太郎之を成す」とはどういう意味なのか。前述のとおり源太は上人の説諭に従って仕事の請負を十兵衛に譲り、自分は黒子に徹しようと覚悟を決める。しかし提供しようとした資料の受取りまで拒否されて腹を立てしまったことで十兵衛に対する彼の助力は一切無くなってしまったかに見え、その後も助力の話は出てこない。

しかしこれまで何の実績もなく世事にも疎い十兵衛が、材料の木材を調達したり、大勢の大工を集めたり、地固めをしたりという仕事の宰領をできるかといえば、それは不可能である。だから物語の記述の中には出ては来ないけれど、男気のある源太が陰で大いに協力しているのである。そのことをよく承知している上人が源太の手柄を「之を成す」として記して、この塔は十兵衛と源太の二人によって出来上ったものであることを示したのである。

だが、この度読み返してみて感動したのはこのような大きな物語の流れの部分ではなく、そこここに出てくる江戸っ子気質の人情と、源太と十兵衛の女房たちの夫を思い、同時に世間に気を遣う心持が出ている部分であり、当時の人情味豊かな世界が詳細に描かれているのである。

ちなみに源太が十兵衛に二人で協力して仕事をしようと申し出たのを十兵衛が頑なに拒否してしまう場面での若い女房のお浪は次のように描かれる。

──お、お、親方様、えゝありがたうござりまする、何所に此様な御親切の相談かけて下さる方のまた有ろうか、何故御禮をば云はれぬかと、左の袖は露時雨、涙に重くなしながら夫の膝を右の手で揺り動かしつ掻口説けど、先刻より無言の佛となりし十兵衛何とも猶言はず、再度三度かきくどけど黙々として猶言はざりしが、やがて垂れたる首を擡げ。どうも十兵衛それは厭でござりますると無愛想に放つ一言──

──親方様が彼程に彼方此方のためを計って、見るかげもない此方連、云はゞ一ト足に蹴落として御仕ひなさるゝことも為さらば成る此方連に、大抵ではない御情をかけて下され、御自分一人で成さりたい仕事をも、わけて遣らう、半口乗せて呉れうと、身に浸みるほどありがたい御親切の御相談……それを無にして勿體ない、十兵衛厭でござりまするとは冥利の盡きた我儘勝手、親方様の御親切の分からぬ筈は無かろうに、胴慾なも無遠慮なも大方程度のあったもの──

これに似たような場面は源太の女房のお吉が夫の立場を思い、あるいは怪我をさせた清吉を思いやるくだりなどにも出てきて、当時の人情味豊かな世界が詳細に描かれているのである。

これに対し、作品では五重塔の建設工事の進捗過程が一切書かれていない。実際には何千枚もの図面を作成して、必要な資材を入手することはもちろんのこと、地固めから始まり、足場の組み上げ、塔の建設で最も重要な心柱(塔の中心部の吹抜けに吊り下げられる大きな柱で、最上階から一階まで貫き免振の役割を果たす。東京スカイツリーでも五重塔のこの技術が使われている。)の設置についての記述もなく、各階層の細工の状況も描かれてはいない。

その辺りのことをもう少し知りたい気持もあるが、それを書かないのが「省略の妙」なのかも知れない。それは源太の協力の状況が一切書かれず、最後の「源太郎之を成す」だけですべてを語らせようとする点にも表れている。

三沢充男

2021年11月1日

「二系民族説」で読み解く金印の謎

「二系民族説」で読み解く金印の謎(のぶ工房)

「二系民族説」で読み解く金印の謎(のぶ工房)

後藤耕二 著

定価 1,815円(税込)

昔、中学か高校の頃の社会科の授業の「縄文時代」の項で、金印発掘の話が出て来たことを憶えている会員の皆様も多いかと思います。内容は江戸時代中期の1784年に、北九州の博多湾にのぞむ志賀島で農夫が「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」と刻まれた金印を発掘したというものでした。紀元前108年頃の中国の資料で日本に関する初めての記述がみられる「漢書地理志」に「それ楽浪(朝鮮半島南部を指す漢帝国の楽浪郡のこと)海中に倭人有り、分かれて百余国となる。歳時を以て来り献見す。」とあり、その後の「後漢書東夷伝」に「建武中元2年(西暦57年)、倭奴国王(わのなのこくおう)、貢を奉じて朝賀す。光武賜うに印綬を以てす」との記述があり、この金印はその頃の漢帝国を訪問した北九州の豪族が授かったものであろうとされていました。私は特に考古学に興味があった訳ではありませんが、この金印発掘の事実は邪馬台国が北九州にあったとか、奈良にあったとかの論争に対する決定的な証拠ではないかと思えました。天皇制を絶対なものにするため、邪馬台国が奈良にあったとか、天照大神の弟とも夫とも言われるスサノヲの尊が建国した出雲王国をことさら無視・矮小化してきたこれまでの歴史に疑問があったからです。とにかく、この金印の話にはロマンがあり、ずっと私の記憶に残っていました。

次に、金印のことが浮上したのが、10年以上前に千葉県の佐倉市に観光旅行した時に、地方都市には珍しい国立博物館があったので入館したところ、お土産ショップに何と「金印」のレプリカが置いてあったのです。確か2、500円位だったと思いますが、すぐにこれを購入しました。勿論金製ではないのですが、ずっしりと重くて立派なことから大変気に入り、今日まで大切に保管していました。

前置きが長くなってしまいましたが、先日錦糸町の本屋でこの本を見つけたので思わず購入して読んだところ、面白い内容だったので43会の皆さんにも紹介しようと思って43会ホームページに投稿した次第です。

1.金印の発掘状況とその実物

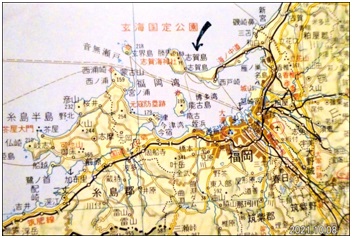

(1)発掘の状況とその後 天明4年(1784年)2月23日、志賀島村(右地図の矢印)の百姓の甚兵衛が自分の田んぼの溝を補修している最中に石の間に金印があるのを発見しました。金印は庄屋に届けられた後に長らく福岡藩(黒田家52万石)の所蔵となっていましたが、1978年に黒田家から福岡市に寄贈され、現在は福岡市博物館に展示されているようです。

天明4年(1784年)2月23日、志賀島村(右地図の矢印)の百姓の甚兵衛が自分の田んぼの溝を補修している最中に石の間に金印があるのを発見しました。金印は庄屋に届けられた後に長らく福岡藩(黒田家52万石)の所蔵となっていましたが、1978年に黒田家から福岡市に寄贈され、現在は福岡市博物館に展示されているようです。

(2)実物の詳細

1辺の長さは2.347センチメートル、高さは2.236センチメートル、重さは108.729グラムで、金属組成は金:銀:銅の比率が95.1:4.5:0.5とのことです。

これらの数値は当時の中国で発行された多くの金印とほぼ一致しているとのことです。

2.金印の真贋について

当時から金印の真贋については意見が多かったようです。当時の日本では中華趣味として篆刻が栄えていたことから、余りにも出来すぎとか、発見者甚兵衛が資料で確認できず、別の資料では発見者の名前が秀治・喜平になっているなどから偽物ではないかと思われたようです。しかし、大きさ・重さ・金属組成まで真似て偽造するのは極めて難しいことであり、わざと埋めて発見させるなら、もっとそれらしい邪馬台国、伊都国などの想定地にするだろうし、誰もが想像しない志賀島にあったということこそが本物である証拠であるというのがこの本の著者の主張です。

3.金印の文字の読み方について

この本の著者は、金印に篆刻された「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」を(かんのいとのこくおう)とも読めるのではと言うのです。(いと)は伊都国を指すということです。でも中国の資料では、「魏志倭人伝」に邪馬台国が奴国、対馬、壱岐、松浦、伊都など30の国に分かれているとの記述や、「宋書夷蛮伝」に倭王武(雄略天皇)の上表という記述があり、日本全体を中国では「倭」と表現していることから、委奴を「いと」と読ませるのには無理があると思われます。

この本の著者は、金印に篆刻された「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」を(かんのいとのこくおう)とも読めるのではと言うのです。(いと)は伊都国を指すということです。でも中国の資料では、「魏志倭人伝」に邪馬台国が奴国、対馬、壱岐、松浦、伊都など30の国に分かれているとの記述や、「宋書夷蛮伝」に倭王武(雄略天皇)の上表という記述があり、日本全体を中国では「倭」と表現していることから、委奴を「いと」と読ませるのには無理があると思われます。

4.金印を授かったのは誰か

そもそも日本人の祖先は誰かということですが、昔の教科書では、新石器時代に活動していた縄文人がその後大陸から移住してきた農耕民族である弥生人と同化して現在の日本人になったと説明しているのですが、この本の著者は縄文人=アイヌが先住民で、その後鉄器と農耕技術を携えて移住してきた弥生人に追いやられたり滅ぼされたと言うのです。そして志賀島に追い詰められた縄文人=アイヌが最後の抵抗として金印を埋めたというのです。従って、金印を授かったのは当時北九州に栄えていた縄文人=アイヌの豪族の誰かだと言うのです。この本の著者はその根拠のひとつに佐賀県の吉野ヶ里遺跡にある大掛かりな壕や逆茂木は弥生人同士の争いに備えたものとしてはいかにも大がかりで、これは追い詰められた縄文人=アイヌの逆襲に備えたものであると言うのです。

また縄文人=アイヌが五島列島や沖縄に追いやられた証拠として、宮古島の八重干瀬(やびじ)の「びじ」は、潟あるいは洲を表すアイヌ語のビシに当たるし、沖縄の蚊坂(がじゃんびら)や新里坂(しんざとびら)の「びら」はアイヌ語の崖・坂を意味するビラから来ているというのです。また、北九州から出土した人骨の多くは弥生人よりやや小柄な縄文人らしいものが多いとか、北海道のアイヌに残っている刺青と抜歯の風習が五島列島の漁民にもあるというのです。「魏志倭人伝」の記述の中にも倭人の男子は顔に刺青をしているとあり、また倭人は狩猟民族の特色である漁業を生業にしているとの記述もあります。この縄文人=アイヌというこの本の著者の主張は、私はそのまま受け入れることはできませんが、とても面白い発想であると思います。

朝廷の神格化に夢中だった国学者の本居宣長が、「金印は熊襲の類が勝手に漢に行って貰ってきたものだから尊ぶ必要がない」と言ったことが本書に書かれていますが、これが事実だとしたら私には「金印が何故に奈良・京都から発掘されなかったのだ!」という本居宣長の口惜しさが感じられてとても面白いと思いました。

いずれにしても真実は謎であり、だからこそ歴史とか考古学がロマンに満ち溢れた分野である訳で、色々の想像を巡らすことでボケ防止に役立つのではないでしょうか。

八束一郎

2021年3月15日

推し、燃ゆ

「推し、燃ゆ」(河出書房新社)

「推し、燃ゆ」(河出書房新社)

宇佐見りん 著

定価 1,540円(税込)

2021年春の第164回芥川賞受賞作である。

作者の宇佐見りんは1999年生まれ、今年21歳の現役大学生だ。2019年の処女作「かか」が第56回文芸賞を受賞し、その後最年少で三島由紀夫賞も受賞した。本作はそれに続く第二作目の作品である。

最近の芥川賞受賞作は面白くないと思いながらも、趣味で同人雑誌に短編小説を書き続けている身としては、溌溂とした今どきの女子大学生がどんな小説を書くのか、敵情視察という意味もあって一応チェックしておこうという気になった。

主人公の山下あかりは女子高生で、8歳年上の上野真幸というアイドルを熱狂的に応援している、いわゆる「推し」である。真幸は男性3人、女性2人で構成されるアイドルグループ「まざま座」のメンバーの一人である。グループ内での彼らのランクは相対的で、応援者が購入したCDの枚数で次のアルバムの歌割りや立ち位置が決まり、トップは長いソロを歌わせて貰えるらしい。こういうやり方でファンの心理を煽り、売り上げに結びつけようという誠にたくましい商魂ともいえる。2000円の新曲CD1枚買うごとに1枚付いてくる投票券を一時に何枚も買って「推し」(この場合の「推し」は推しが推すアイドルその人の代名詞でもある。この小説ではそういう使い方が頻繁に出てくる。)のランクを上げようとする。いままで知らなかったがCDが何十万枚売れたとかいうのは、こういう手合いのまとめ買いの効果かもしれない。主人公のあかりは新曲が出るたびにCDやDVDや写真集は保存用と観賞用と貸出用に常に三つ買うという。

主人公は12歳の真幸がピーターパンを演じた時からのファンだが、作品ではアイドルになった真幸がファンを殴ってしまったという衝撃的な出来事から始まる。それでSNSで炎上するニュースが流れてくる。あかりは真幸を応援するネット上のファンクラブのような繋がりの一員になっている一方で、別のアイドルのファンになっている身近な友だちとの交流もあり、お互い情報交換をしたりしている。自分のブログには真幸に関わる出来事や思い入れを綴っていて、それなりの閲覧者がいるらしい。

一方、私生活では自堕落で学校の成績も芳しくなく、どちらかと言えば落ちこぼれのように見える。家族は両親と姉、それから祖母がいるが、父は海外で単身赴任生活をしている。姉のひかりの方は優等生的なタイプで母の覚えもいいが、あかりの方は何かというと母とぶつかる。一方で彼女は真幸のCDやDVDなどを買うために小遣いが要るので定食屋でアルバイトをしている。

あかりの真幸に対する推しは熱狂的で、彼女のすべての生活がそれを中心に回っているような感じがする。

──あたしには、みんなが難なくこなせる何気ない生活もままならなくて、その皺寄せにぐちゃぐちゃ苦しんでばかりいる。だけど推しを推すことがあたしの生活の中心で、絶対で、それだけは何をおいても明確だった。中心っていうか、背骨かな。──

そのくせ彼女の真幸に対する距離感はそんなべったりしたものではなさそうだ。

──あたしは推しの存在を愛でること自体が幸せなわけで、それはそれで成立するんだからとやかく言わないでほしい。お互いがお互いを思う関係性を推しと結びたいわけじゃない。──

携帯やテレビ画面には、あるいはステージと客席にはその隔たり分の優しさがあって、相手と話して距離が近づくこともないという。

──一定のへだたりのある場所で誰かの存在を感じ続けられることが、安らぎを与えてくれるということがあるように思う。何より、推しを推すとき、あたしというすべてを賭けてのめりこむとき、一方的ではあるけれどあたしはいつになく満ち足りている。──

だがそんな推し中心の主人公には、いよいよこれまでの自堕落な生活のツケが回ってくることになる。

「原級留置」。要するに高2で留年させられることになったのである。そしてこのまま留年しても先の見通しが立たないからと、中途退学することになった。これを契機に母親の機嫌が悪くなり、そんな時には悪いことが重なるもので、祖母が死んでしまう。何日も無断欠勤したためバイト先も首になり、一時帰国した父からは就職口を早く探すように急かされる。主人公は祖母の実家で一人暮らしを始めるが、仕送りにも期限を付けられ、唯一の逃げ場であった推しの存在さえも遂に破綻の時がやってくるのである。

「まざま座」が解散し、上野真幸は芸能界から姿を消し、「ただの人」になるという。

最後のライブを見届けた後のある日、あかりはファンの一人がネットに書いた真幸の住んでいるらしい遠い街の川沿いのマンションを訪れる。そしてベランダの窓を開けてショートボブの女性が洗濯物を抱えて出てくるのを目撃する。その人が彼と関わりのある人なのか、あるいは彼が本当にそこに住んでいるのかもはっきりしないけれど、主人公が「推し」に区切りをつけるにはそれで十分だった。

──あたしにはいつだって推しの影が重なっていて、二人分の体温や呼吸や衝動を感じていたのだと思った。……いま肉の戦慄きにしたがって、あたしはあたし自身を壊そうと思った。自分から滅茶苦茶にしてしまいたかった。──

テーブルに目を走らせると綿棒のケースが目に留まる。わしづかみ、振り上げる。主人公は今までの自分の怒りや悲しみを叩きつけるようにそれを振り下ろす。そして床に這いつくばって、散らかった綿棒を自分の骨を拾うように丁寧に拾い集める。それは自分の体に染みついた「推し」の骨だったかも知れない。

この作品は、「推し」という対象を持ち出して自堕落な女子高生の日常の思いを描いているが、自分とはあまりに生き方が違い過ぎて気持ちがついて行かなかった。他のすべてを犠牲にして憧れのアイドルに入れ込むとか、CDやDVDを何枚も買って投票券を手に入れるなどというのは思いもよらないし、だからそんな日常を事細かく描く文章を読むのも辛かった。主人公の気持が理解できないから読み進むのに時間がかかった。母親や父親やパート先の雇い主が主人公を説得する場面はすんなり頭に入ってくるのだが……。

だからなぜこの作品が芥川賞に選ばれたのかも最初は疑問に思った。しかし二度目に改めて読み直してみて女子高生の心の襞の奥に潜む得体の知れぬ鬱屈が己の心に伝わってくるのが分かった。推しに凝り固まり、足の踏み場もないようなだらしのない女の子の生態を描きながら、それを文字に表す作者の目はどこまでも清澄で、その切っ先は名のある匠が鍛え上げた短刀のように鋭かった。

三沢充男

2021年1月25日

松永久秀と下克上

「松永久秀と下克上(室町の身分秩序を覆す)」(平凡社)

「松永久秀と下克上(室町の身分秩序を覆す)」(平凡社)

天野忠幸 著

定価 1,980円(税込)

先日、テレビで戦国時代の梟雄として知られる“松永弾正”についての番組を見ました。NHKの大河ドラマ「麒麟がくる」が丁度松永弾正の活躍場面に入った所だったのでこの番組が企画されたようでした。

歴史好きな私としては、松永弾正に関しては何かの本で読んだある強烈なエピソードとともに記憶していました。それは、絶頂期の織田信長を同盟関係にあった徳川家康が訪問した時のエピソードで、信長が家康に「そこに座っている老人をご存じかな。主家の三好家を滅ぼし、室町幕府将軍の足利義輝を殺し、奈良の大仏を焼くという三大悪行をやり遂げた松永弾正である」と言ったというのです。これを聞いたその老人は冷や汗を流していたとも言われています。この三人が揃っていたという時期は、松永弾正が信長に2度も逆らった後に降伏して、おそらく全ての領地と権益を引き渡す条件で命を助けられたお礼に弾正が安土城に出頭した時のことだったのでしょう。その後弾正は再び信長に叛旗を翻し、信長の大軍にその本拠地の大和(奈良県)信貴山城を包囲され、天守閣で自決してその波乱の生涯を終えるのですが、その際に信長が欲しがっていた茶の湯の名器“平蜘蛛の釜”を火薬で爆破したことになっていました。

この程度の予備知識を持ってこのテレビ番組を見ていたのですが、テレビではこの3つの弾正の悪行はいずれも弾正がやったとは言えないと言うのです。私としては自分が信じ込んでいたことが否定されたことで軽いショックを受けました。そこで後日、本屋に行って松永弾正に関する本を探したところ、「松永弾正と下剋上」という手ごろな本を見つけたのです。(上掲)

松永久秀は、1508年に摂津の五百住(現在の大阪府高槻市)で、高槻城主の入江氏の一族として生まれたようです。江戸時代のこの地区の記録に「松永屋敷跡畑田」が残っていたことからも彼がこの地に居たことは確実のようです。

当時は室町幕府も弱体化が進み、足利将軍の権威は失墜して実権は幕府の3管領(細川、畠山、斯波氏)や四職(赤松、山名、一色、京極氏)といった有力な守護達に移っており、これらの守護達が互いに争っているという“プレ戦国時代”ともいうべき時代でした。しかもこれら有力守護の支配地においても、守護に代わって現地を管理している“守護代”が台頭してきており、まさに戦国時代の揺籃期だったのです。

松永久秀が生まれた摂津の国は、当時、近畿・中国・四国地方で9ヶ国の守護職を兼ねる最強の管領である細川氏の支配地でした。しかし細川家はその後内紛に陥り、最終的には細川晴元が多くの細川氏内の競争相手を倒して勝利者になったのですが、その時に活躍した重臣に三好元長がいたのです。三好氏は細川氏が守護職だった四国の阿波・三好郷(現在の徳島県三好市)の出身の豪族で、阿波在住の多くの親族と共に細川管領の武将として活躍していました。三好元長はその後一向一揆との戦いで戦死しますが、その嫡男が三好長慶で、松永久秀を語る時にこの三好長慶を外して語ることはできません。

三好長慶はその後細川晴元の武将として活躍し、将軍足利義晴にも信任されて京都の治安維持を任されるようになり、摂津の守護代にも任命されたのです。彼は若く、胆力・交渉力などに優れた才能があり、京都の公家や豪商・寺院などから依頼される揉め事を、例え将軍や細川管領が裁決済のものまで覆して依頼者に取り計らったので人気があったのです。また、堺の港の権益を手に入れるとその富で有能な人材を集めたり、兵士や武器を調達することによりその武力も侮れないものでした。将軍足利義晴や管領細川晴元もそうした三好長慶の行動を苦々しく思いつつも、長慶に頼らざるを得ないということを認めていました。こうした時期に松永久秀が有能な“書記”として三好長慶に採用されたようです。そしてその有能さから急速に昇進して、1540年6月には三好長慶が寺院に土地を寄進する書類を松永弾正名で出すほどになったのです。松永弾正は、後に三好長慶のために連歌の会を催したり、堺の豪商を集めて茶の湯の会を開いたりしており、文化人としての素養があったようです。三好長慶は後の織田信長と同様に守護代の家柄という比較的低い身分だったせいか、家格・古くからのしがらみなどに拘らず有能な人材を集めてその能力をフルに発揮させて成功を収めてきたのです。松永弾正はまさにそのトップバッターであり、足利将軍や細川管領はおろか朝廷との交渉にも力を発揮するようになるのです。足利将軍や細川管領は三好長慶の力を削ごうといろいろ仕掛けるのですが、逆に京都を追われて近江(滋賀県)に避難する有様で、こうした将軍・管領抜きの時代がその後5年も続くことになります。

三好長慶としては、傀儡の将軍・管領を立てたりしてその裏で実権を握り、摂津、山城、丹波、和泉、阿波、淡路、讃岐、播磨、河内、大和の10ヶ国を支配するようになったのです。官位は他の守護職と同様の従四位下の修理太夫にすぎませんが、更に昇進することには拘らなかったようです。主君の三好長慶がこのように将軍や管領という権威抜きに実力を発揮している中で、その寵臣の松永久秀も官位は主君同様の従四位下の弾正少弼となり、三好長慶から大和(奈良県)の経営を任されると、この国の支配者だった興福寺を抑え込み、天守閣を備えた信貴山城を築いて現地の豪族や領民を驚かせたりしたのです。この信貴山城については織田信長も強い関心を持ち、後に安土城を作る時に参考にしたようです。

こうして三好長慶の下で長慶の嫡男義興と同格に扱われるほどの地位にあった松永弾正でしたが、ひたすら長慶のためにある時は“参謀”として、またある時は“武将”として機内を転戦するのです。

5年にわたって将軍・管領抜きで機内を支配した三好長慶ですが、1563年に嫡男義興が22歳で早世し、翌年には錯乱して弟の安宅冬康を殺害するなど凋落の兆しが見えてきました。この2件の裏に松永弾正がいたとされて、“主家の三好家を滅ぼした”という悪行の一つにされたのですが、三好義興の死因は明らかな病死であり、三好長慶による安宅冬康の殺害も長慶が病を患う中で嫡男を失って錯乱した結果であるというのがこの本の著者の天野氏の主張なのです。

三好長慶は弟の十河一存の息子義継を養子に迎えてその後継者とした直後、43歳で病死しました。松永弾正は三好長慶の弟二人と岩成友通のいわゆる“三好三人衆”とともに若い義継を盛り立てていました。ところが、1565年に義継と“三好三人衆”そして松永弾正の嫡男久通がこれまで三好長慶を散々困らせていた将軍義輝を親族もろとも殺してしまうのです。嫡男久通が加わっていたことから松永弾正が裏で操っていたとされ、“足利将軍を殺害した”という第2の悪行となるのです。しかし天野氏によれば、この時期に松永弾正は領国の大和経営に専念しており、足利将軍殺しには加わっていないと言うのです。

また、三好長慶にしても松永久秀にしても、あれほど煮え湯を飲まされたにも拘わらず、何度もそのチャンスがあったにも拘わらず足利将軍や細川管領を殺害しなかったので、今回の将軍義輝殺害はやるはずがないとも言うのです。それが証拠に、たまたま松永弾正の保護下にあった将軍の弟の義昭(後に織田信長の後押しで最後の室町幕府の将軍となる)の命を奪うことを“三好三人衆”と嫡男久通に禁止しているとも言うのです。

最後に、奈良の大仏を焼いたという件ですが、これは松永弾正と“三好三人衆”との間で戦いとなり、たまたま戦場が東大寺の周辺だったのが原因であるとするのが天野氏の主張でした。戦っている両軍ともに東大寺を燃やす気持ちはなく、当時の文献からも“三好三人衆”の陣営からの失火だったとするのです。

このように、戦国時代に悪名を轟かした松永弾正の仕業には疑問があるようで、天野氏によればその原因は、江戸時代初期に「信長公記」を書いた太田牛一の軍記物で松永弾正が“忠誠心のかけらもない謀反人”と書かれたことに始まるというのです。この時代は徳川幕府に背きそうな大名が多数存在していたので、天下で悪行を侵す者は因果応報となるということを知らしめたかったからだと言うのです。これを参考にして江戸中期に岡山の儒学者湯浅常山が「常山紀談」を書いたのですが、その中でも松永弾正が三大悪行を侵したという話があたかも真実のように書かれてその後の歴史小説などにこれが踏襲されたため、現在の私達もこれを信じてしまったのです。

このように、現在我々が書物などで知った知識は必ずしも真実ではないかも知れないということが見えてきました。誰か有名な政治家が「嘘も100回繰り返せば本当になる」と言ったように意図的に騙すこともありますが、そこまで悪意がない軽い嘘や間違い、勘違いなどにより真実ではない“常識”が横行していることがあり得ます。特に“情報過多時代”に生きている我々にとっては多くの情報の中からどれが真実なのか、または真実に近いのかを見極める必要があるのです。そのためには、自分の判断力を常に高めておくことと、一つの情報・意見だけを信ずることなく、できるだけ複数の情報・意見を集めて吟味することが大切だということに今回気づかされました。

八束一郎

2020年3月23日

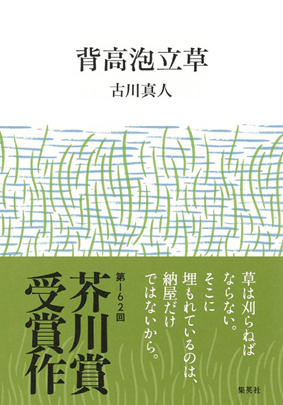

背高泡立草

「背高泡立草」(集英社)

「背高泡立草」(集英社)

古川真人 著

定価 1,540円(税込)

今年の1月に発表された第162回芥川賞の受賞作である。最近は芥川賞などの受賞作品がどうも面白くなくなってきた。文学の世界が我々からどんどん離れて行っている気がする。世の中の人たちの好みが変ってきているからかも知れないが、いずれにしても我々老人は文学からも置いてきぼりにされて行くのかと、いささかひがむ気持にもなる。

だから今回芥川賞が発表された時も、これまでの傾向からして面白くないに違いないと思っていたが、一方では実際に読んで見なくては分からないではないかという気持もあり、本を買おうかどうか迷っていた。そんなときに同好の友だちから「もう読んでしまったから差し上げるわ。わざわざ買うこともないでしょう」といって送ってきてくれた。そうなったら読まないわけにはいかないから二日ばかりかけて読み通したところ、確かに今までの形にはない斬新なスタイルだということが分かった。ではそれで面白かったかというと、残念ながら心に響いてくるというようなドラマではなかった気がする。でも今を時めく文壇の先生方が良いと言って選んだ作品だから自分の読み方が足りないか、大事なところを見落としているのではないかとも思い、この感想文を書くことでその隠れている部分を掘り起こしてみたいという気持になった。

この物語は2世代の5人が長崎の離島にある荒れ果てた納屋の草刈りに行く話である。そしてその草刈りの場面が進行していく間に、過去にその島に関わった人たちの生きざまが挿話として語られる。草に埋もれている納屋を掘り出す作業は、取りも直さずそこに埋もれていた過去の物語を掘り起こすという意味も込められているらしい。

その草刈りを取り仕切るのは美穂という女性で、同行するのは彼女の兄の哲雄、姉の加代子、加代子の娘の知香、美穂の娘の奈美の総勢5人である。美穂は哲雄、加代子と兄妹ではあるが、生れるとすぐに吉川家に養女に出された。草刈りをする納屋やその近くにある<古か家>や<新しい方の家>は吉川家の持物で、美穂の養親は二人とも亡くなっているので、彼女がその責任者というわけだ。でも彼女は島にはいないので、実際の管理を任されているのは美穂たち兄妹の実の母親であり、美穂の養父の妹でもあった敬子という90歳近い老婆である。

島へ着いて目的の納屋について見るとその前に広がる荒れ果てた草地に奈美たちは驚き、こんな無人の納屋の前の草をどうして刈らなければならないのかと、当初から抱いていた疑問を改めて投げかけるが、「みっともないから」という一言で片付けられ、納得のいく答えは得られない。

一度敬子の家に集合してから哲雄、加代子、美穂の三人が現場に行って草刈りのほとんどを行い、最後の少しだけ奈美と知香が手伝う。草刈りが終って敬子宅に戻る途中で吉川家の跡取りである美穂と奈美は無人の<新しい方の家>へ寄って空気を入れ替えたり除湿剤の交換をしたりする。

敬子の家に全員が帰着してから、哲雄と加代子はそこに泊まるが、美穂は奈美と知香が福岡での仕事があるので二人を伴って船で平戸へ戻りそこから車で福岡へ帰ることになる。

全体の流れはざっとこんなことになるのだが、その間に昔この島に関わった人たちの話が挿話として描かれる。

先ずはある農家の夫婦の話である。彼らの家へはいろんな人がやってきてはいろいろな話をしていく。そんな中で元教師をしていた男が満蒙開拓団の話を焚きつける。以前からこの土地を抜け出して新たな人生を歩むことを切望していた夫は妻に内緒で参加の手続きをしてしまう。乳飲み子を抱えて猛反対していた妻もやむなく夫に従って渡航する。

だが物語はここでその夫婦のその先の話にはならず、酒屋を営んでいた男のところに空き家を買わないかという話が持ちかけられる。統制が厳しくなったので酒屋の看板を下ろしたばかりの男は7人家族で家が手狭になっていたのでそこを買って移り住むことにする。実はその家を買ったのが十三郎という吉川家の先祖であり、その家こそが昔農家だったという<古か家>なのであった。

次の挿話は、戦争が終って故国へ帰ろうとする朝鮮の人たちの乗った船が難破する物語である。

終戦のどさくさの中でいろいろなデマが飛び交う中、早く帰国したいと願うその男は裏ルートを使って釜山へ向かう船に乗り込むことに成功する。だが途中で暴風に見舞われた船は転覆してしまう。辛うじて転覆した船に掴まっていた男は他の何人かの人たちとともに島の漁師に助けられ、広い家に収容されて食事を供されたりする。遭難時のあり様や救助の模様などが詳しく語られるが、実はこの島こそが美穂たちが今いるこの島で、何十年か前にここで起った出来事であり、その広い家というのが<古か家>なのであり、彼らの世話の指揮をしていたのが十三郎らしいのである。

その次は北方の海や島々の調査に出かけたこの島出身の若者の話である。

島には刃刺(はざし)と呼ばれる男たちが何人かいた。銛(もり)を撃ち込まれて暴れる鯨の背中に上って急所を開き、とどめを刺すという危険極まりない仕事であった。その中の一人の寡黙な青年が、とある商人に雇われて北海道の先の北方海域とそこに浮かぶ島々の調査のために出かけて半年後に帰ってくる。出かける際の約束だったので、青年は何を聞かれてもそこで見聞きしたことを島の人に喋らなかったが、山見(小高い丘の上に常駐して鯨がやってきたことを漁師に知らせる役目)の男には気を許して話し出し、調査を差配した商人との揉め事など、現地で起こった出来事などが明らかになる。

最後の挿話はカヌーでこの島に辿り着いた少年の話である。

酒飲みで息子と諍いが絶えなかった父親は、ある日黄色い船体のカヌーを運び込んで来る。中学生の息子に1週間ほど訓練をさせた後、宿泊費として30万円を持たせ、あのカヌーを漕いで対馬でも佐賀でも大分でもどこか遠いところへ行ってみろと命令する。そんなに遠くまで行く気のない少年ではあったが、漕ぎ進んで行くうちに夕方になったので、どこか知らない島に上陸する。立ち寄った商店で「九州一周をしているが早く鹿児島へ戻らなければならない」とうそを言い、いずれ取りに戻るからと告げて少年はカヌーを置いて出かけるが、再び戻ることはなかった。そしてそのカヌーが今も敬子の隣の家の玄関のところに置かれているのであった。

終章では福岡へ向かう車の途中で加代子からメールが送られてきて、草を刈ったところの写真が添付されている。刈り取ったいろいろな草の名前が出てくるのだが、その一つが背高泡立草であり、この作品のタイトルとなっている。

ここまで作品のあらすじを辿ることで何が見えてくるかを探ろうとしたが、個々の話が非常に長い上、突然場面転換が行われたりして、最初に一度読んだだけでは頭に入り難く、改めて読み直してみて初めて理解できるような状態であった。だからここに書いたあらすじを見れば簡単な物語のようだが、要約して一つの流れにまとめること自体も大変な作業だった。

ただそのような作業をすることによって気付かされたものもある。それはいま私たちが目の前に見ている現実というのは、たとえ平凡に見えるものであっても過去のいろいろな出来事が重層的に時の流れに乗って運ばれてきたものだということである。だからそれぞれの場面においては通り一遍の言葉だけでは表せない悲喜こもごもの人間の営みがそこに展開されていたはずなのだ。私たちはそのような観察眼を常に持って現実に立ち向かわなくてはならないことをこの作品は気付かせてくれたような気がする。

そういえば私の曽祖父も、明治10年代に近隣の村々を巻き込む大事件の渦の中にいたのだった。

三沢充男

2019年9月24日

ひととせを紡いで

「ひととせを紡いで」(諏訪書房)

「ひととせを紡いで」(諏訪書房)

大森 清司 著

定価 本体800円+税

この前、神保町のビアホールで43会仲間と諏訪書房の女性スタッフの方たちと飲む機会があった。その時中央大学の先輩が著者である「ひととせを紡いで」が話題になり、この本の“読後感想文”を書くことになった。以下私の感想である。

この本のサブタイトルは「野田から札幌におくる言葉」である。作者の大森氏はキッコーマン株式会社で役員として活躍された。氏は同社創業の地と同じ千葉県野田市のご出身である。縁があり、札幌にある燃料会社のお客様向け生活情報誌(季刊)に執筆・寄稿するようになったそうだ。本は2013年の冬から現在までを季節ごとに23のコラムとしてまとめられている。

「花の兄弟」(2014年春)

日本人の多くは春の花といえば、まず桜を連想するが、実は奈良時代までは中国文化の影響を受けて、梅こそが花であった。万葉集には梅の花の句が断然多いが、古今和歌集になると桜の歌が多くなる。「万葉集五の八二九番」の歌を引用して梅が花の兄で、桜が花の弟であるとしている。

著者は各コラムを通して古典を交え、文章に深みを与えている。万葉集・大伴家持、清少納言の枕草子、和泉式部日記など枚挙にいとまがない。

「おいしい夏」(2014年夏)

このコーナーでは日本の伝統的食文化「和食」について書いている。和食の特徴を

- 多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

- 栄養バランスに優れた健康的な食生活

- 自然の美しさや季節の移ろいの表現

- おせち料理など年中行事とのかかわり

とし、この和食の特徴がベースとなり、日本の無形の伝統的食文化、食習慣として「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録された。また、醤油や味噌などの発酵調味料や「だし」は和食に欠かせない。もし醤油がなかったら和食はありえなかったろう。江戸前の寿司、刺身、天ぷら、ウナギしかりである。と説明している。

話が少し横道にそれるが、日本には上記のほかに鍋、焼き鳥、とんかつなど料理の数が大変多く、しかも専門店化している。世界に例を見ないのではないか。また、今や有名な「ミシュランガイド」東京版とパリ版の比較でも東京がパリを総軒数・総星数で凌駕しているようだ。

このコラムで著者の仕事を通しての食に対する造詣の深さを感じた。

春、夏と紹介したので次は秋で「秋の瞳」によせて(2015年秋)から抜粋する。

著者が通った県立東葛飾高校(柏市)で嘗て英語教師であった詩人、八木重吉に想いをはせている。千葉の下総に咲く秋の花々は、やや寂しげである。八木重吉がここで歌った花は、ひっそりと咲く「秋の七草」などがふさわしい。はるかな昔万葉の歌人・山上憶良は「萩の花 尾花 葛花 なでしこの花 をみなへし また藤袴 朝顔の花」と詠んだ。尾花はすすきのことであり、朝顔は桔梗のことである。華やかな菊などよりも七草のような地味な花こそ、夭折した詩人にふさわしい。

そして新しい時代「令和」の幕開けにあたり、「水」に思いを巡らせている。

地球上の水の9割は海水として存在している。海水は蒸発して水蒸気になり、それが上空に昇って雲となる。雲は雨や雪となり、陸地の野山に降ってくる。そしてこの水は湖や池や川になり、また海に流れる。こうした水の循環こそ、地球上に住む我々に多くの恵みをもたらしてくれる。この水の循環は季節や国によって大きく変わる。乾燥したヨーロッパなどでは水稲は育たず、麦などしか栽培できない。これに対し日本は適度な水に恵まれ、水田や豊かな生態系がある。そして、近海は、世界でも数少ない豊かな漁場となっている。日本に明瞭な四季があるのは、地球の公転と水のおかげである。

著者はこのエッセイ集で季節の移ろい、花鳥風月、年中行事、伝統文化、食の文化などを美しく表現している。知恵と深い教養を基にした内容は読者に感銘を与える。

私はこのエッセイを読んだ感想のまとめとして、もっと自分の国を知り、愛し、誇りに思うようになりたいと思った。これから日本人、特に若い人は異邦人と接する機会が多くなる。「日本とは何か」を自信満々に発信してほしいものだ。

矢崎 勝

2019年1月23日

海の見える理髪店

「海の見える理髪店」(集英社)

「海の見える理髪店」(集英社)

荻原浩 著

定価 本体1,400円+税

先頃、平成30年(2018年)下期の芥川賞と直木賞の発表があった。

芥川賞はいずれも30代後半の2名、直木賞は40代に入ったばかりの人だった。歳のせいか、最近の芥川賞、直木賞の作品は新聞の紹介記事を見ても、自分のような年寄には些か取り付き難い気がして、あまり読む気にならない。そんな中で2年ばかり前の直木賞の作品が面白かったので、当時の本を引っ張り出して改めて読み直してみた。それがこの「海の見える理髪店」である。

表題作ほか5編の短編集が収録されているが、ここではその表題作について私なりの感想を述べたいと思う。

「ここに店を移して15年になります。なぜこんなところに、とみなさんおっしゃいますが、私は気に入っておりまして。一人で切りもりできて、お客さまをお待たせしない店が理想でしたのでね。なによりほら、この鏡です。初めての方はたいてい喜んでくださいます。鏡を置く場所も大きさも、そりゃあもう、工夫しました」

こんな書き出しで、物語は始まる。

海辺の小さな町の、時代遅れの洋風の理髪店に若い客がやってくる。年齢は書いてないが、話の内容から推測すると20代後半くらいで、店の主人は80歳近いように見える。

話は主人の饒舌な独白が多く、その合間に髪を切ってもらい、顔を剃ってもらう進行状況が語られる。若い男の応答は余りなく、ところどころに地の文で男が目にした鏡の中の海の景色、額に入った賞状やトロフィー、あるいは薬剤の容器のラベルがきちんと前向きに揃えて置いてあるといったような情景が描かれている。

男はこれまで髪は美容院でカットしてもらっていたといい、理髪店に来るのは初めてだという。それで主人は理髪店と美容院では髪の切り方が違うから分かるというのだが、そこで私はある話を思い出した。大分前に行きつけの理髪店の店長から聞かされた「静刃」と「動刃」のことである。

「この親指を入れる方がセイバ、人差し指を入れる方がドウバというんです。ドウバの方は人差し指を入れて、その外側から中指で押えます。これを素早く動かすんですが、セイバは絶対動かしてはいけないんです」

そういうものなのかと思って、元美容師だった親しい女性に話してみた。

「それは反対よ。親指を入れる方がドウバで、人差し指の方がセイバです」

そう言って譲らない。どちらが本当なのか長い間疑問に思っていたのだが、ある時テレビで放送しているのを見て納得した。どちらが正しいか、間違っているかではなく、それぞれに流儀があるらしいことが分かったのである。

それから話の中で、あのぐるぐる回る床屋の円柱看板の三つの色は、赤が動脈、青が静脈、白が包帯を表しているというようなことも分かった。昔のヨーロッパでは、床屋は体の悪い血を抜き取る治療をする外科医だったから、その目印だったのだ、というようなことが書いてあった。

主人は祖父の代からの理髪業で、若い時分から味わってきた人生経験の話が中心なのだが、客に敬意を払いながら遠慮がちに話しているようでいて、そのくせ若い男に人としての生き方の説教をしているようにも受け取れる。絵描きになりたかったけれど果たせず、家業を継ぐことになった主人が、若い男がグラフィック・デザイナーをしていると聞いて、それまでせわしなく動かしていた鋏の手が止まるくだりは印象的だった。実はこれが後に展開する話の下敷きになっていたのである。

そのうちに主人には前科があることが語られる。店を任せていた男が勝手に独立すると言い出して、従業員を引き抜き、客も半分寄越せと言って、顧客名簿の提出を迫る。カッとなった主人が手近にあったヘア・アイロンで男を殴り、打ち所が悪くて死なせてしまう。男は服役中に妻子を離別し、刑期を終えてから海辺の町に理髪店を再開して、細々ながら自分流のこだわりの商売を続けているというのである。

最後の結末の段階になって、実はこの二人が親子であることが分かってくる。二人の口からそういう言葉は出てくることはなく、あくまで店の主人と客というそれぞれの立場を崩さない。実は若者は来週結婚式を挙げることになっていて、いろいろ調べた上で、父の店に客を装ってやってきたのだった。

一方の主人は若者の後頭部にある傷を見て、それが子供の時にブランコから落ちて出来た傷であることに気が付き、実の息子だと分かるのだが、どの段階から分かったのかは出てこない。しかし自分の人生経験を長々と話して聞かせたり、お説教じみた話しぶりからすると、ほとんど最初から分かっていたのではないか。

そして二人とも親子の名乗りをあげないまま別れて行く。いってみればオーソドックスな作品で、ちょっと時代小説のような結末ではあるが、そういうところが年寄りには合っているのかも知れない。

芥川賞は純文学の新人に、直木賞はエンタメ系の経験作家にという線引きが一応なされているとは思うけれど、直木賞でさえも私などには縁遠くなりがちな最近の傾向の中で、この作品はどこか心の休まる、安堵の気持にさせてくれる作品といえるのではないか。

三沢充男

2018年3月20日

死とどう向き合うか

新版「死とどう向き合うか」(NHK出版)

新版「死とどう向き合うか」(NHK出版)

アルフォンス・デーケン著(上智大学名誉教授)

定価 本体1,400円+税

「人間が死ぬ確率は100%である。自分だけ例外ということはありえない。歳を重ねるにしたがって、自分は「これまでどう生きてきたのか」「これから先はどうなるのか」といったことを考えるようになった。

考えたって仕様がない、なるようにしかならな い。お迎えが来たら抗わずに神様の思し召しに従えばいいのさ」などと達観した気持になることもある。しかし一方で「死ぬとはどういうことなのか」「死の直前はどんな気持ちになるのか」などと考える自分がいることも否定できない。一番面白くないのは自分が生まれる前のように己の存在しない世界がいつかやってくることを想像することだ。

そんなときにこの本に出会った。勤め先の介護施設の研修でデーケン先生の講演を聞いた。死生学の第一人者であり、ドイツ人だが上智大学で30年も教職を勤められた人で、日本語が達者で、ユーモアに溢れていた。以下に著書のエキスのところを紹介したい。

(幹事三沢充男)

○ 死を見つめる

- 人間の価値観が多様化している現在、「生と死と愛」という人間の根源的な課題への問い掛けが重要な鍵となる。私たちは死を見つめることによって、自分に与えられた時間が限られているという現実を再認識し、毎日をどう生きていったらよいかと改めて考え出すことができる。

- 人間の生命は、時間の長さのみによって測られるものではなく、その意味や価値、温かく深い人間的な出会いを体験できるかなど、質的な要素によっても評価されなければならない。

- 私たちにとって、自分の人生の持ち時間がもうあと僅かしかないと気付かされるのは愉快なことではないけれど、却ってそれによって時間の尊さを発見し、残された時間をより有意義に生きようと考え始めることができる。

○ 残された家族のために

- 残された家族のために何をすべきか、という点では、遺言書の作成や法律的な問題の処理、遺族への経済的な配慮などがある。こうしたことを理性的に処理することは遺される人たちへの愛情を具体的に表現する良い方法である。

- 自分の葬儀の方法を整えておくことも人生の良きしめくくりの一つである。またあらかじめ自分で別れのメッセージをテープに吹き込んでおいて、葬儀の際に流してもらえば、集まった人々に忘れがたい思い出となる。

○ 死とユーモア

- ユーモアと笑いには人間に活力を与え、生き生きさせる力がある。また死への恐怖や緊張を緩和するのに役立つ。

- 人間は肉体的にはだんだん衰弱していっても精神的な面では最後まで成長できる大きな可能性を秘めている。ユーモアと笑いはこうした段階になっても、人間の創造的に生きようとする力を引き出す刺激になる。

○ 死にまさる生命

- 誰でも死によって持てるものを全て手放さなければならなくなる時を迎えることになる。そこで人間は人生の努力の重点を、物を「持つ」ということの代わりに「ある」という価値の領域を発見しなければならない。何を「持つ」かではなく。どんな人間で「ある」かが大切になってくる。

- 今日の社会においては財産や生活の保障を全く考えないわけにはいかないが、それに捉われすぎて自分を縛ってしまうよりも、もっと内面的な価値に目を向ける生き方を目指すほうがより大切なのではないか。執着から解放され心の自由を求めて生きる人にとっては、死の瞬間も、新しい生命への扉を開いて歩み出す第一歩にすぎないのではないか。

三沢充男