(寺田氏は最前列左から4人目)

数年前に旧東海道を歩く会の案内を見つけて、友人と二人で参加した。お江戸日本橋を出発して一日に15キロメートル程の行程でウォーキングリーダーの説明を聞きながら、また、各宿場ではボランティアガイドが待ってくれていて、その地の沿革や歴史を説明してくれるのを聞きながら、月1度のペースで2年余りかけて歩いたのである。

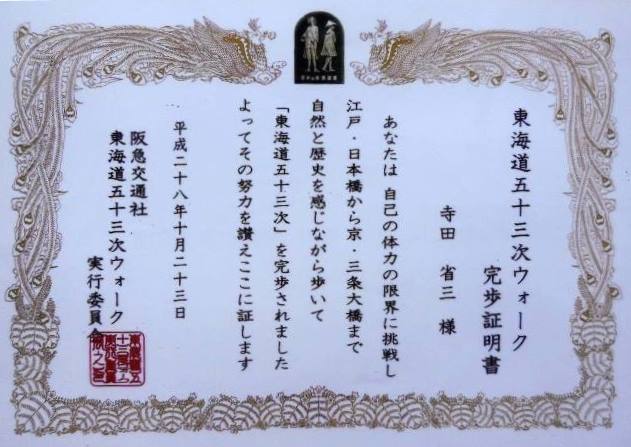

そして京都三条大橋まで公式の距離では492キロメートル、実際には旧街道が回り道となるほか多くの神社仏閣で説明を聞きながら参拝したり、宿場ごとに本陣や観光案内所などを見学したり、いくつかのお城では天守閣まで登ったり、などなどしながら歩いたので、その1.5倍程の距離を歩いたと考えているが、とにかく五十三次を元気に完歩することが出来た。その結果、昔の人の苦労がよく分かったし、各地の歴史や文化に触れることが出来たばかりでなく、新しい発見もあって有意義な旅であったと思っている。紙面の都合で余り細かいことは書けないが、特に印象に残ったことを3点だけ記してみたい。

(1)宿駅の設置・・・徳川幕府が慶長6年(1601年)に江戸から京都までに宿駅を設置し、人馬を常備するよう命じたとされている。その結果53の宿場が次々と設けられ、五十三次と呼ばれるようになったのである。

(2)一里塚、松並木・・・豊臣政権の頃から整備が始められたようであるが、徳川幕府が一里塚を築いたり、松並木などを整備したとされている。現在も立派に残っている一里塚や松並木はかなりあった。昔の人は1日に30〜40キロメートル歩いたようであるが、この一里塚と松並木がどれだけ役に立ったことかと思う。

(3)本陣、脇本陣・・・徳川幕府は寛永12年(1635年)に「武家諸法度」を改定し、参勤交代を義務づけたが、この制度化に伴って本陣や脇本陣の整備が始まったとされる。現在でも本陣や脇本陣を昔のまま保存しているところも多い。(滋賀県草津宿など一見の価値あり。)

私は五十三次の後、阪急交通社の主催する・中原街道歩き・大山街道歩き・川越街道歩きにも参加し、それぞれ完歩しましたが、その後はコロナで中止しています。

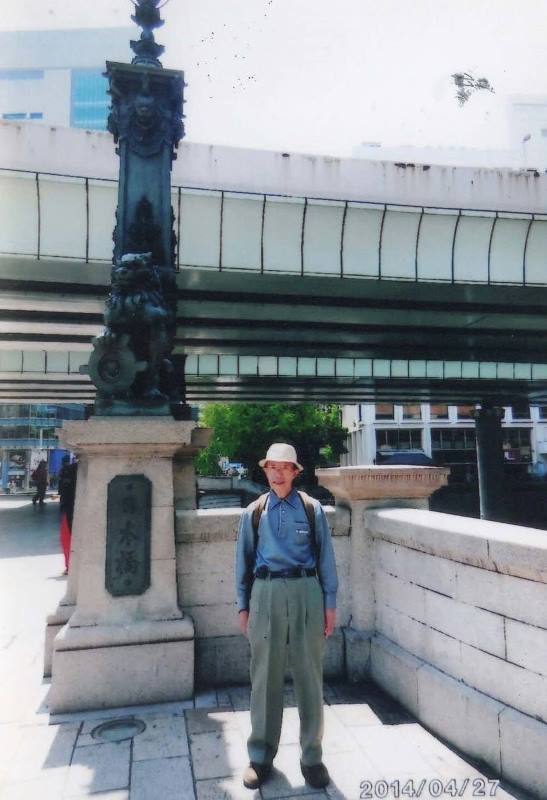

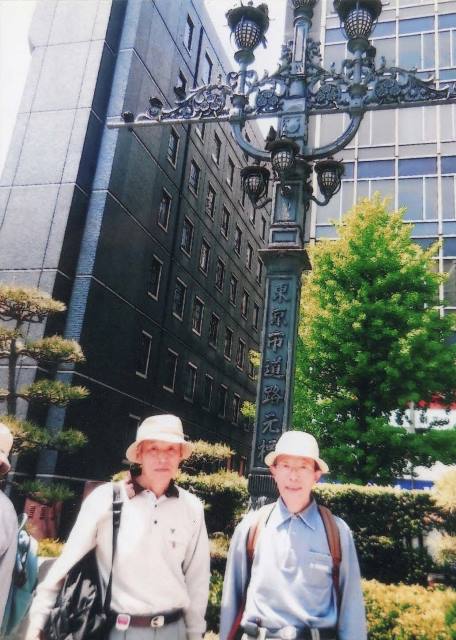

出発地点ー日本橋

出発地点ー日本橋

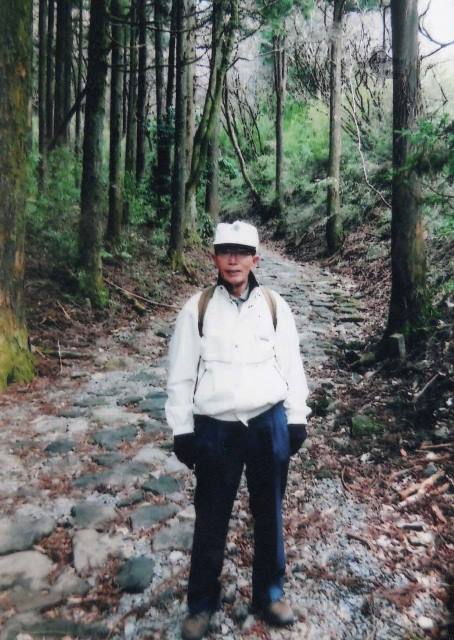

日本橋を出発 箱根の旧街道

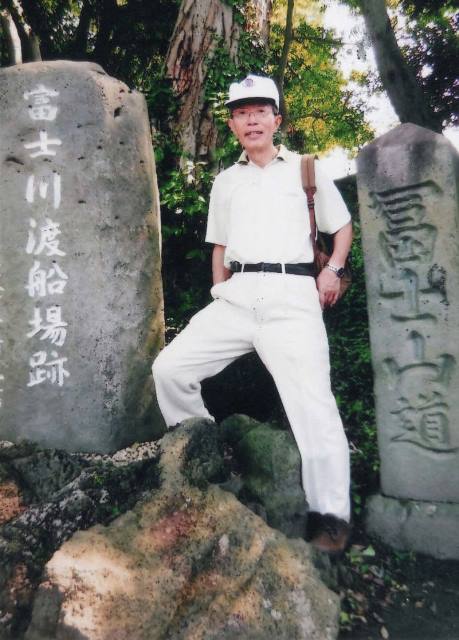

雨の旧街道坂道 富士川の手前

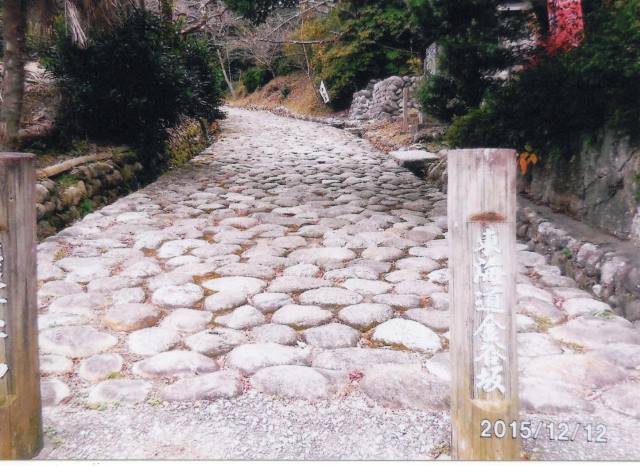

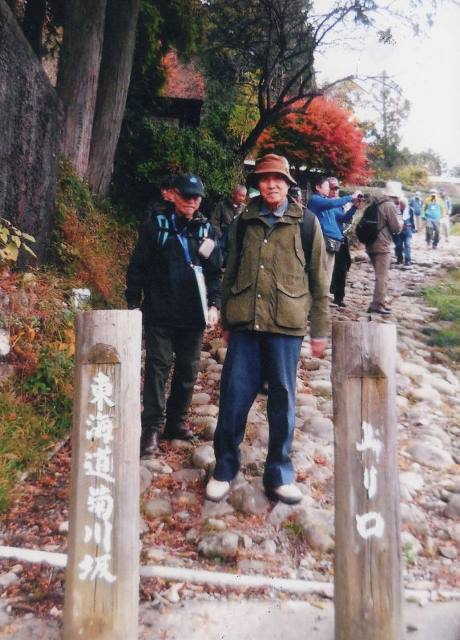

東海道金谷坂 東海道菊川坂

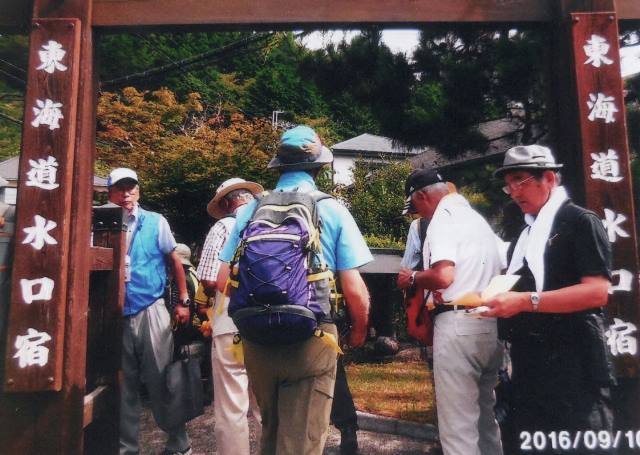

静岡県内旧街道の階段 東海道水口宿

|