歳時記

2025年12月22日(月)

斎宮女御

この歌は、三十六歌仙の歌人の一人、斎宮女御が詠んだ歌である。(詳しくは後述)

三十六歌仙は、大納言藤原公任(966年 - 1041年)が11世紀初め頃に万葉集の時代から平安時代中期までの歌人36名(柿本人麻呂、小野小町、在原業平など)の秀歌を集めて歌合形式としたものである。

その中で有名な佐竹本三十六歌仙絵巻はこの三十六歌仙を描いた絵巻本で、鎌倉時代に制作され、久保田藩(秋田藩)主である佐竹家に伝来したもので、書は後京極良経、画は藤原信實によると伝わっている。

元は上下2巻の巻物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人と住吉大明神が描かれていたが、1919年(大正8年)に各歌人ごとに切り離され、掛軸装に改められ、原形とは異なっているが、一部を除き重要文化財に指定されている。

この絵巻が切り離された経緯は、およそ次のとおり。

明治維新で力の衰えた各大名家は、大正時代に入るとさらに窮乏してきた。この絵巻を所持していた佐竹家も経済的に行き詰まり、所蔵品を競売に掛けることになった。その中で最も目玉となったのが、この三十六歌仙絵巻だった。

大正6年11月のことで、当時付けられた最低落札価格は35万3千円、現在の価格に直せばおよそ40億円。さすがにこの価格では手を挙げる人はなく、東京と関西の美術商二人の共同購入という形で落札された。それを買い取ったのが第一次世界大戦で大儲けし「海運成金」と呼ばれていた山本唯三郎氏であった。

しかし第一次大戦が終わると山本氏も商機を失い没落して行き、この絵巻本を売却しようと考えた。しかしこのような高額な美術品には誰も手が出せない。それで当時の美術品コレクターの中で中心的な役割を果たしていた、三井合名会社(三井財閥)の理事長で、富豪である一方茶人としても有名な増田孝氏(鈍翁)に相談した。

相談を受けた増田氏もさすがに自分では手が出せず、やむを得ず、この絵巻を各歌人ごとにバラバラに分断して分売するという案を提示した。それぞれの絵巻ごとにあらかじめ値段が決められ、くじ引きで買い手を決めることになったのである。

この大抽選会は1919年(大正8年)12月20日、東京御殿山の益田氏の自邸で行われた。

価格は3,000円からで、男性貴族や僧侶に比べて、女性の歌仙(斎宮女御、小野小町、伊勢、中務、小大君)の入手を望む参加者が多かった。増田氏は三十六歌仙の中で最も人気が高く、最高値の4万円が付けられていた「斎宮女御」の入手を狙っていた。しかし、くじ引きの結果、益田には最も人気のない僧侶の絵が当たってしまい、すっかり不機嫌になった。それで「斎宮女御」のくじを引き当てた古美術商が、「自分の引き当てた絵と交換しましょう」と提案し、益田はやっと「斎宮女御」を入手することができたのであった。

この断簡となった絵巻を入手した人たちは、それぞれ立派な表装を凝らして掛軸に仕立て上げた。しかしこれら三十七分割された歌仙絵は、その後も社会経済状況の変化、第二次世界大戦終了後の社会の混乱等により、次々と所有者が変って行き、現在は個人蔵のほか、公立・私立の博物館・美術館の所蔵となっている作品も多い。

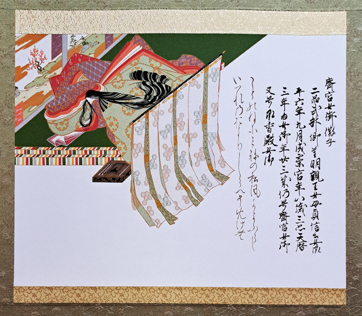

現在、複製の掛軸が多く売られており、私はそのうち、斎宮女御(右写真)と紀友則の掛軸を購入し、床の間に飾っている。

現在、複製の掛軸が多く売られており、私はそのうち、斎宮女御(右写真)と紀友則の掛軸を購入し、床の間に飾っている。斎宮女御の絵の特長は、皇族で身分が高いためその姿が几帳の陰に隠れるように描かれていることである。

その几帳の右側に書かれている歌……

琴の音に峰の松風かよふらし いずれの緒より調べそめけむ

(琴の音に、峰の松風の音が通いあっているらしい。一体この妙なる音色はどの琴の緒から奏で出し、どこの山の尾から響き始めて、ここに相逢ったのだろう)

「かよふ」は、琴の音と松風の音が響き合う。「いずれのをより」は、山の尾と琴の緒の掛け言葉。もとより琴は作者自身が弾いているのだが、上空で松風の響きと混じり合うために、自分が奏でた音とも聞こえず、「いづれの緒より」と訝しんでいるのである。

斎宮女御(929年(延長7年)- 985年(寛和元年))は、醍醐天皇の孫の徽子(きし)女王のことで、平安中期の歌人。伊勢の斎宮(巫女として仕える未婚の内親王)を退下の後に内裏で女御として仕えたため、斎宮女御と呼ばれるようになった。

三沢 充男