旧大名庭園 芝離宮

旧大名庭園 芝離宮

今回は、今はハイグレードな所として先端を行っている港区界隈ですが、江戸時代にあっては本当に下町であり田舎でした。まず最も駅近にある旧大名庭園だった芝離宮を散策、ここは周りが全てビル群に囲まれ、この一角だけ静寂を保っているのが不思議な感じです。この庭園を70円で散策出来るのはうれしい。

増上寺へ向かう途中、芝神明の町火消し「め組」ゆかりの芝神宮を参拝。ここは関東のお伊勢さんとして多くの庶民の信仰を集めていたそうだ。いまでもビジネス街にあるため近隣のサラリーマンたちが引きも切らさずお参りしている。秋には生姜祭りなるものがあって大いに賑わうとのこと。

「増上寺」、ここは上野の「寛永寺」と並んで徳川家の菩提寺として有名、徳川15代のうち秀忠以下6代の将軍がここに眠っている。因みに寛永寺も6代の墓があります。あとの3代は何処に?

広い境内を抜けて目の前にある東京タワーへ。ほんの目の前に思えても歩くと坂もあり、やれやれ着いたとの感じでした。ここは昭和33年完成の戦後復興のシンボルとして圧倒的な存在感を有していた。今では東京スカイツリーにその座を譲ったもののやはり大きな存在感であることに変わりない。

昼食後エレベーターでひと登り。幸い天気にも恵まれ360度の視界を楽しめました。当日課外授業で大勢の小学生が楽しんでいたのが印象的。少々うるさいきらいはあるもののやはり子供の元気な姿はこちらも元気付けられます。

私事になりますが、ここは昔GWに子供たちと遊びに来たが、エレベーターがあまりにも混んでいて階段を上って展望台に行きました。あの頃はまだ若かったなーとの思い沸々です。

一休み後いよいよ23区最高峰の「愛宕山」へ。ここの登頂への階段は86段のため急こう配で結構きついです。江戸時代3代将軍家光の治世、丸亀藩士間垣平九郎なる者が馬で駆け上がり、頂上の梅一枝を献上し、大いに褒められ出世したとの逸話は有名です。現地に立つと登りはともかく下りはどうやって降りたか想像できません。その後明治、大正、昭和各1人計3人が馬での登頂に成功したそうです。今では近くにエレベータもあるので気軽に誰でも登れます。

ともあれ今はトレンディ―、昔は田舎の港区の散策でした。一行7名の皆様お疲れさまでした。 (土田和正)

芝新明の町火消し「め組」ゆかりの芝大神宮

芝新明の町火消し「め組」ゆかりの芝大神宮

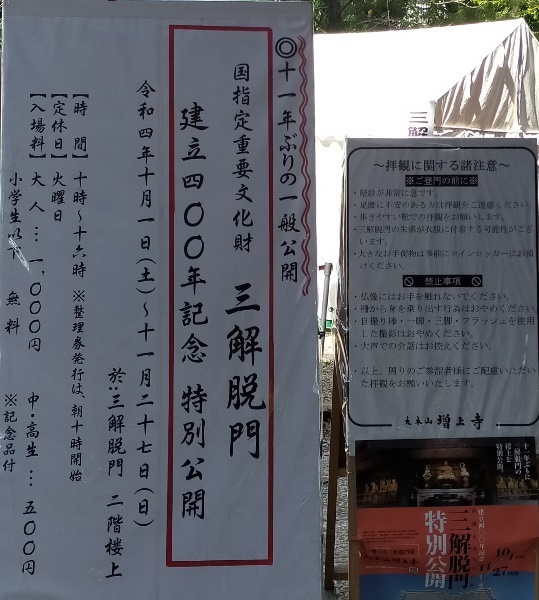

徳川家菩提寺 増上寺三解脱門(国指定重要文化財)

徳川家菩提寺 増上寺三解脱門(国指定重要文化財)

増上寺の表の顔として、道往く人々にその威風堂々とした姿を見せるこの門は、当山の中門に当たり(表門は大門)、正式名称を三解脱門(さんげだつもん)といいます。三解脱門とは、むさぼり【貪欲(とんよく)】、いかり【瞋恚(しんに)】、おろかさ【愚痴(ぐち)】の三つの毒から離れ、極楽浄土に入る心をつくるための門とされています。

慶長16年(1611)、徳川幕府の助成により、幕府の大工頭・中井正清とその配下により建立され、元和8年(1622)に再建されました。増上寺が江戸初期に大造営された当時の面影を残す唯一の伽藍で、東京都内でも最も古い木造建築物のうちの一つです。

建築様式は、入母屋造り・本瓦葺の屋根に朱漆塗重層の二重門で、唐様を中心とした建物に和様の勾欄などが加味され、美しさを見せています。

楼上(2階内部)には、釈迦三尊像、十六羅漢像、増上寺歴代上人の尊像が奉安されています。 (増上寺ホームページより)

三解脱門より増上寺大殿を望む

三解脱門より増上寺大殿を望む

増上寺大殿より三解脱門を望む

増上寺大殿より三解脱門を望む

増上寺大殿の正面。右側の赤い塔は東京タワー。

増上寺大殿の正面。右側の赤い塔は東京タワー。

東京タワー展望台の下方に広がる増上寺境内

東京タワー展望台の下方に広がる増上寺境内

23区最高峰の愛宕山、愛宕神社参道86段の急階段は「出世の石段」

23区最高峰の愛宕山、愛宕神社参道86段の急階段は「出世の石段」

|