歳時記

2025年9月30日(火)

玉虫

玉虫。その七色に輝くような美しい姿。最近は見かけることも少なくなったが、私はこれを「コガネムシ」だと思っていた。しかし調べてみると、コガネムシは輝くような色は似ているけれど、もっと緑色っぽくて、形は「カナブン」のようだった(下の写真)。 ところで、玉虫と言えば小学生の頃「玉虫厨子(たまむしのずし)」という物語を習った覚えがある(後述)。

ところで、玉虫と言えば小学生の頃「玉虫厨子(たまむしのずし)」という物語を習った覚えがある(後述)。

玉虫厨子は、法隆寺大宝蔵院に展示されている宝物(国宝)で、日本工芸作品の「名宝中の名宝」の一つとされている。厨子とは、仏像、仏画、舎利、経典などを安置する屋根付きの入れ物のことだが、玉虫厨子の第一の特色は、仏堂をそのまま台座にのせたような形になっていること。全面漆塗装で、扉、羽目板等には朱、黄、緑の顔料を用いており、宮殿を模した最上部は黒の漆喰で仕上げた木造で、飛鳥時代の建築様式をそのままに伝えている。屋根は入母屋造りで、瓦をずらしながら重ねていく錣葺(しころぶ)きという技法が用いられている。

しかし何と言っても、玉虫厨子を際立たせているのはその名の由来になった玉虫細工であろう。細工がほどこされているのは柱や宮殿入り口部分で、虹色の縞模様を見せる玉虫の羽が入れられており、それを唐草模様の透かし彫りの金具で重ねるという念の入れようだ。だが長い歳月がたって、現在では玉虫の羽のほとんどが失われてしまっているという。

厨子のあちこちに描かれている絵もまた見事なもので、宮殿の側壁やその下にある須弥座と呼ばれる部分にさまざまな仏教絵が描かれ、厨子が単なる工芸品ではなく、仏教の教えに従った調度品であることを物語っている(左写真・高さ233cm)。

厨子のあちこちに描かれている絵もまた見事なもので、宮殿の側壁やその下にある須弥座と呼ばれる部分にさまざまな仏教絵が描かれ、厨子が単なる工芸品ではなく、仏教の教えに従った調度品であることを物語っている(左写真・高さ233cm)。

宮殿の内部には、もともとは本尊仏像である三尊仏像がおさめられていたが、13世紀の昔に盗難に遭い、現在は金銅観音像が納めている。制作年代は7世紀と考えられており、かつては法隆寺の金堂に安置されていたらしい。

ちなみに、法隆寺の玉虫厨子はもともと推古天皇の愛用品であり、仏像を安置するための厨子をタマムシの光輝美しい羽で装飾したことからこの名がついたと言われている。

冒頭で述べた玉虫厨子の物語だが、これは児童文学作家平塚武二の創作によるもので、国宝にも指定されている法隆寺の玉虫厨子を作った若い仏師の話である。

(「玉虫厨子の物語」のあらすじ)

仏師の名前は知られておらず、作品の中では「若麻呂」という仮称で語られていく。若麻呂は《美しいもの》を作ることにあこがれて仏師になった。美しい許嫁がいて、若麻呂がひとかどの仏師として成功することを条件に結婚が許されることになっていた。若い仏師は仕事を成功させるためにも、美しい嫁をめとるためにも《美しいもの》の探求に邁進する。

そして若麻呂が素晴らしい厨子を制作しているという噂が流れる。じっさい、みごとな作品を完成間際というところまで仕上げていたのだが、美の探求にどん欲な若麻呂には、まだ何か足りないものがあるように思われ、満足できずにいた。そんなとき、虫とりをしていた男の子が持っていたタマムシが若麻呂の目にとまり、その美しさに「これだ」とひらめく──輝きを放つ美しいタマムシの翅鞘(さやばね)を厨子の装飾に使うことを思い立ったのだ。

それからの若麻呂は、タマムシ集めに奔走する。その様子が人々には奇異にうつり、「名をあげなければ結婚が許されない」というプレッシャーから「気がふれた」のではないかという噂が立つ。それで許嫁の話は解消してしまうが、若麻呂の関心はタマムシをどうしたらたくさん集められるかということの方に向けられていた。

タマムシを探し続けるうちに、必然的に目に入る他の虫たちの生態についても関心を向けるようになった若麻呂は、それまで「虫けら」として気にもとめなかった存在の中に不思議さと美しさを見いだすようになり、厨子を完成させたあと、誰にも告げずに姿を消してしまった。その後、こじきのような姿で子どもたちと楽しげに虫とりをしている姿を見たという噂もあったが、会った者はいない。

このタマムシの装飾をほどこした厨子は多くの人を驚かせたが、それが法隆寺金堂に収められたのは、これより大分後のことである。

息子が小学生だったころ、私たちは玉川上水の近くの官舎に住んでいた。家はオンボロだったが、環境は抜群だった。多摩川上水のすぐ近くに、小川や椚(くぬぎ)林があり、小川でザリガニを釣ったり、椚林で昆虫を探したりした。カブトムシ、クワガタ、カナブンなどがいて、私より息子の方が探すのがうまかった。うまくすれば玉虫やコガネムシも見つかるのではないかと期待したが、ついに見つけることはできなかった。

玉川上水の辺の遊歩道ではいろいろな草や花を摘んで、家に帰ってきてから植物図鑑などでその名前を調べたりした。息子はそういうものを絵に描くのが得意で、忠実に画用紙や、いろいろな物にそれを描いた。ある時彼は、幼稚園でトイレットペーパーの軸を長さの違う三つに切り分け、それを台座に張り付けて筆立てを作った。それには昆虫や草花の絵が精巧に描いてあって、私にプレゼントしてくれた。それは50年経った今も私の机の上にあるが、色が褪せて、今では何の絵だったか見分けがつかなくなってしまっている。

三沢 充男

2025年8月25日(月)

修禅寺物語

白門43会員なら知らない人はいない「伊豆逍遥歌」。「惜別の歌」と並んで、寮歌風の懐かしい雰囲気を漂わせるこの歌を、私は今でも時々口ずさむことがある。

作詞・作曲の村上道太郎氏について調べてみたが、愛媛県越智郡桜井町の出身で昭和18年9月中央大学卒、昭和15年9月から同19年5月まで住宅営団に勤務中応召、甲種幹部候補生となり、軍曹で終戦となったこと以外、詳しい経歴は分からなかった。

ところで、この二番の歌詞は岡本綺堂原作の戯曲「修禅寺物語」から取ったものであることは明らかだが、興味深い話なので、参考までに私の本棚にある角川文庫の同名書籍の中からそのあらすじを紹介しておきたい。少し長いけれど、出来栄えにこだわる面打師の心理や娘たちの気持ち、悲劇の将軍源頼家の最期の姿を忠実に記しておきたいので、ご容赦願いたい。

*土地の名前や伊豆逍遥歌の歌詞は「修善寺」ですが、岡本綺堂の物語のタイトルは「修禅寺」です。また標掲の面の写真は女の小面のようにも見えますが、これは上品な男性貴族の面です。

(修禅寺物語のあらすじ)

第1幕(伊豆の国狩野の庄修禅寺村、面打師の夜叉王の家)

夜叉王の娘・かつらとかえでが紙作りの作業をしている。姉のかつらは、名声を避けて伊豆の片田舎に隠れ住む父との暮らしを嘆き、将軍家のような貴人への側仕えを夢見ている。たしなめる妹のかえでに対し、「職人風情の妻で満足しているお前にはわかるまい」と嘯くのを聞いた春彦(かえでの婿で、夜叉王の弟子の面打師)と口論になり、仕事場から現れた夜叉王が2人を止める。夜叉王は春彦に、姉のかつらは都で宮仕えをしていた亡き母に似て気位が高く、妹のかえでは父である自分に似たのだろうと話す。 そこへ、修禅寺の僧と従者の下田五郎を連れた源頼家(右写真)がやってくる。自分に似せた面を作るよう命じたにもかかわらず、半年たっても献上されないので、お忍びで督促に来たのだった。面が完成しない理由を問い詰められた夜叉王は、自分の中に力がみなぎって流れるように打つのでなければ面は打てない、いつ完成するかは約束できない、と答える。怒った頼家が従者に預けた刀を抜こうとすると、かえでが家の奥から試作の面を持ち出し、かつらが頼家に差し出す。夜叉王は「死人の相が出ている」とためらうが、頼家主従は面の出来栄えを絶賛する。さらに頼家は、かつらに眼を向けて自分に奉公するよう伝える。貴人への側仕えを願っていたかつらは、喜んで従う。

そこへ、修禅寺の僧と従者の下田五郎を連れた源頼家(右写真)がやってくる。自分に似せた面を作るよう命じたにもかかわらず、半年たっても献上されないので、お忍びで督促に来たのだった。面が完成しない理由を問い詰められた夜叉王は、自分の中に力がみなぎって流れるように打つのでなければ面は打てない、いつ完成するかは約束できない、と答える。怒った頼家が従者に預けた刀を抜こうとすると、かえでが家の奥から試作の面を持ち出し、かつらが頼家に差し出す。夜叉王は「死人の相が出ている」とためらうが、頼家主従は面の出来栄えを絶賛する。さらに頼家は、かつらに眼を向けて自分に奉公するよう伝える。貴人への側仕えを願っていたかつらは、喜んで従う。

おって褒美の沙汰をする旨を伝え、頼家主従は面とかつらを携えて帰っていく。夜叉王は、納得できない作品を将軍家へ献上してしまったことに耐え切れず、面打ちを辞める覚悟で、今まで作ってきた面を打砕こうとする。かえでは、「どんな名人でも、出来不出来は時の運」「一生のうち一度でも名作ができれば、それが名人」と、父をなだめる。

第2幕(同じ日の宵、桂川のほとり)

修禅寺の僧と下田五郎を先に帰らせ、頼家とかつらは桂川のほとりに残る。鎌倉を離れて寂しい伊豆の夜を過ごす頼家を気遣うかつらに、頼家は「鎌倉は、上辺はきらびやかだが、人間の住むべきところではない」と話す。権力闘争に翻弄され、愛する側室・若狭局を失い、伊豆へと追われた頼家は、この地で心安らかに過ごすことを望んでいるが、常に命を狙われる恐怖に脅かされていた。そのような日々の中で、かつらとの新たな恋を得た喜びから、頼家はかつらに「若狭局」の名乗りを与える。

そこに金窪兵衛尉行親が、鎌倉からご機嫌伺いに参上したと称して現れる。かつらを見とがめる行親に対し、頼家は「若狭局」の名乗りを与えたことを伝える。行親は、鎌倉へ相談もなく勝手な行動をとったと非難するが、かつらと頼家は取り合うことなく去っていく。ひとり残った行親の周りに武装した兵が集まってくる。行親は、北条氏の命で刺客として修禅寺の地に送り込まれたが、想定しなかったかつらの存在のために暗殺の機会を逸したのだった。行親は、修禅寺への夜襲に作戦を変更し、兵たちに準備を命じて立ち去る。

その様子を、夜叉王の依頼で新しい面打ち道具を引き取りに出掛けていた春彦が目撃していた。春彦は、頼家の様子をうかがいに桂川へと戻ってきた下田五郎へ伝える。五郎は、話し声に気付いて襲いかかってきた行親の兵を斬り捨て、夜襲の企てを頼家に伝えるよう、春彦に頼む。

第3幕(同じ日の夜、夜叉王の家)

兵たちの斬り結ぶ物音や喊声が、夜叉王の家にも聞こえてくる。かえでが修禅寺にいるはずの姉を心配していると、春彦が戻ってくる。夜襲の企てを伝えるため修禅寺に駆け付けた時には、既に辺りを兵が取り囲んでおり、どうすることもできず諦めて引き返してきたのだ。

かつらや頼家の安否もわからず、重苦しい空気が一同を包む。そこへ、夜叉王が作った面を持ち頼家の直垂を着たかつらが、大けがを負って戻ってくる。かつらは、入浴中の頼家が夜襲から逃れるための時間稼ぎとして、面と直垂を身に着け自ら囮となって敵兵の中を駆け抜けてきたのだった。すがり付いて泣くかえでに、かつらは「半時でも将軍家のお側に仕え、名乗りを給わったからには、死んでも本望」と応える。

それから間もなく、修禅寺の僧が逃げ込んできて、頼家主従が討死したことを伝える。かつらの決死の行動は徒労に終わり、失望したかつらは瀕死の状態に陥る。 すると、かつらが帰ってきてから一心に面を見つめていた夜叉王は、高らかに笑う。これまで頼家の面を献上しなかったのは、何度作っても面に死相が浮き出てきたからであり、これを今まで技術の足りなさゆえと思っていたが、むしろ死の運命を自然と面に表すことができるようになっていたからと覚って、心から己の技量に納得したのだ。そして夜叉王は、若い女の断末魔の表情の手本とするため、筆を執って、死にゆくかつらの顔を写し取るのだった。(左の写真は修善寺)

すると、かつらが帰ってきてから一心に面を見つめていた夜叉王は、高らかに笑う。これまで頼家の面を献上しなかったのは、何度作っても面に死相が浮き出てきたからであり、これを今まで技術の足りなさゆえと思っていたが、むしろ死の運命を自然と面に表すことができるようになっていたからと覚って、心から己の技量に納得したのだ。そして夜叉王は、若い女の断末魔の表情の手本とするため、筆を執って、死にゆくかつらの顔を写し取るのだった。(左の写真は修善寺)

岡本綺堂(1872(明治5)年~1939(昭和14)年)は、小説家、劇作家として知られ、帝国芸術院会員だった。歌舞伎座で上演された「修禅寺物語」の成功で、一躍新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年以降は作家活動に専念、新聞連載小説、探偵物、怪奇怪談作品を多数執筆(半七捕物帳など)した。

私が持っている角川文庫の「修禅寺物語」には、代表作「修禅寺物語」のほか、「番町皿屋敷」など3編が掲載されているが、この中で特に気に入った「番町皿屋敷」の概要をご紹介しておきたい。

「番町皿屋敷」は怪談物で知られ、毎夜、殺されたお菊の亡霊が井戸から現れ、「一枚、二枚」と皿を数えるお馴染みの話で、江戸時代、歌舞伎や浄瑠璃、講談等の題材となった。しかし岡本綺堂はこれを怪談ではなく、互いに愛し合った旗本青山播磨と腰元お菊の純愛の悲恋物語に仕立て上げたのである。

(番町皿屋敷のあらすじ)

旗本・青山播磨と腰元のお菊とは相思相愛の仲だったので、小石川に住む播磨の叔母が大名の娘との縁談を持ちかけて来るが、お菊を想う彼は全く受ける気はなかった。

青山家には先祖代々伝わる高麗焼の十枚組の皿があり、1枚でも割ったら命は無いと言われている家宝だった。ある日のこと、賓客が来るのでこの皿を盛り付けに使うという。お菊は殿様が叔母さまから紹介された人を嫁に貰ったらどうしようと気がかりでしようがない。十枚の皿を目の前にしたお菊は、殿様の本当のお心が知りたいと、1枚の皿を柱に打ち付けて割ってしまう。割れた皿を家来の十太夫が見つけ慌てていると、播磨も部屋に入ってくる。お菊は高麗の皿を割ってしまったことを播磨に告げるが、粗相なら仕方ないと播磨はこれを一旦は許し、割れた皿は井戸に投げ捨ててしまう。播磨はその場でお菊に求婚し、菊が気遣っている年老いた母親も一緒にこの屋敷に住まわせればよいという。

そこへ十太夫が血相を変え部屋に駆け込んでくる。お菊が皿を割ったのは粗相ではなく、わざとであったのを同じ腰元であるおせんが見ていたのだという。播磨はなぜ皿を割ったのかをお菊に問うと、殿様の本当の心を知りたくて、皿が大事か自分が大事か試そうとしたと白状する。これを聴いて激怒した播磨は、お菊を押さえつける。自分がお菊を想う気持ちは男の誠の心であるのに、その心を疑うお菊を断じて許せなかった。

(播磨)ただ一筋にそなたを思って一夜でもそちの傍を離れまいと、かたい義理を守っているのが嘘や偽りでないことは分かるはず。何が不足でこの播磨を疑う。

(お菊)その疑いももう晴れました。お許しなされてくださりませ。

(播磨)いいや、そちの疑いは晴れようとも、疑われた播磨の無念は晴れぬ。今となって詫びようとも、罪のないものを疑ごうたおのれの罪は消えぬぞ。そこへなおれ。

──1枚、2枚、3枚……。播磨は残りの皿を1枚1枚ずつお菊に取り出させ、刀の鍔で次々と割ってしまう。──

(播磨)菊には合点が参ったはず。潔白な男の誠を疑ごうた女の罪は重いと知れ。

(お菊)はい、よう合点がまいりました。この上はどのようなお仕置きを受けましょうとも、思い残すことはございませぬ。女が一生に一度の男。恋に偽りのなかったことを確かに見極めましたので、死んでも本望でございます。

(播磨)もし偽りの恋であったら播磨もそちを殺しはせぬ。偽りならぬ恋を疑われ、重代の宝まで打ち破ってまで試されては、どうでも許すことは相ならぬ。それを覚悟して表へ出い。

こうしてお菊は播磨の手に掛かって手打ちになり、井戸へ沈められたのであった。

私は伊豆修善寺へは何度か行ったことがある。それはKKRという国家公務員の保養施設が沿線途中の伊豆長岡にあったため、保養を兼ねて行ったのである。東京駅から直通の特急「踊り子号」で行ったり、新幹線三島から伊豆箱根鉄道に乗換えて行ったりした。いつも妻と同伴だったが、独り身となってからはまだ行ったことはない。名物の金目鯛の煮つけの味が忘れられない。

また、公務員を辞めてから数年間勤務していたところが紀尾井町にあり、最寄りの麴町駅の反対側が番町一帯だったので、懐かしいところでもある。番町は一番町から六番町まであり、青山播磨の屋敷は、五番町にあったらしい。

三沢 充男

2025年7月22日(火)

カタツムリ

今年の梅雨明けは関東地方では平年よりも一日早かったけれど、その前に雨の日もあったので我輩は何とか救われた。しかし最近は異常気象で、地域によっては豪雨に見舞われたところもあり、この後は平年よりも一層暑い夏を覚悟しなければならない。日照りが続くと我輩は居場所に困るので、さてどう過ごせばよいか心配だ(カタツムリの独り言です)。

ところで、カタツムリとはどんな生き物なのか?

カタツムリは陸に生息する貝の仲間(軟体動物)である。サザエやタニシ、ウミウシといった巻き貝(腹足類)の一種で、陸上での生活に適応しているため、肺呼吸ができる。

カタツムリは動きが遅いと思っていたけれど、意外と早く動くらしい。先日も早朝ウオーキング(最近は出遅れると暑くて熱中症になる恐れがあるので、起き抜けの5時台にウオーキングに出かけることにしている。)の途中、細い山道の路上でカタツムリを発見した。このままでは日干しになってしまうのではないかと思って、傍にあった小さな木株の葉の上に移してやった。じっとしているのでそのままにしておいて、帰りに見るともう見えなくなっていた。注意深く探したら、木の中の奥の方に潜んでいた。(下の写真)

そうはいっても基本的には移動能力が低いため、地域ごとにさまざまな種に枝分かれして進化していった歴史があり、その結果国内だけでも約800種類ものカタツムリが確認されている。ちなみに、カタツムリというのはあくまで総称であり、広く陸上の貝類を指すことが多い。

そうはいっても基本的には移動能力が低いため、地域ごとにさまざまな種に枝分かれして進化していった歴史があり、その結果国内だけでも約800種類ものカタツムリが確認されている。ちなみに、カタツムリというのはあくまで総称であり、広く陸上の貝類を指すことが多い。

カタツムリの特徴といえば、何より背中の大きな殻で、一般的な種類では5~6層のうずまき模様を持ち、一部の種類を除いてほとんどが右巻きである。

殻の主成分は炭酸カルシウムで、殻の中には心臓や肺、消化器官などの内蔵が入っている。

カタツムリにとって殻は体の一部であり、成長とともに大きくなる。ヤドカリのように自由に出入りすることはできないため、はがすと弱って死んでしまう。ただし、少し壊れた程度なら、傷を治すように自分で修復することができるらしい。

一方、ナメクジに殻はないが、生物としてはカタツムリと同じ仲間である。共通のグループでありながらも、進化の過程で殻を不要とした種がナメクジと呼ばれるようになった。ナメクジは殻を捨てることで身軽さを手に入れた一方、人間からは「不快害虫」と見なされやすくなり、忌み嫌われる運命をたどることになる。

カタツムリの多くは植物食で、藻類やコケ、葉や花びら、果実などを食べるほか、落ち葉や朽ち木も食べる。また、野生のキノコも好物のひとつである。殻を維持するにはカルシウムが必要なため、コンクリートを食べることが知られている。コンクリートの原料である石灰石などの炭酸カルシウムを含んだ石や土のほか、鳥などの卵の殻、死んだカタツムリの殻を食べることもある。雨水は弱酸性であり、コンクリート中の炭酸カルシウムが溶け出しやすく、カタツムリはよく雨の日のコンクリートに集まるらしい。 カタツムリは春から梅雨にかけて産卵シーズンを迎えるのが一般的だ。雌雄同体であり、2個体が交尾をして、両方とも産卵する。一度に30~50の卵を産むが、無事に孵化できても鳥などの外敵に食べられてしまうことも多い。

カタツムリは春から梅雨にかけて産卵シーズンを迎えるのが一般的だ。雌雄同体であり、2個体が交尾をして、両方とも産卵する。一度に30~50の卵を産むが、無事に孵化できても鳥などの外敵に食べられてしまうことも多い。

カタツムリにとって過ごしやすいのは春先や秋頃で、夏の猛暑や冬の厳寒時は休眠する。寿命は種類によって違うが、個体差も大きく、一概にはいえない。コハクオナジマイマイなどの1年しか生きない種もあれば、大型の種類やキセルガイなどは5年以上生きることもある。

右写真は、喜多川歌麿が描いた蝸牛と轡虫(クツワムシ)の絵です(国立国会図書館コレクション「画本虫ゑらみ」より)。

標掲の「かたつむりの歌」は、明治44年(1911年)の尋常小学唱歌(第1学年用)に掲載されました。

陸に住む巻貝の一種である「かたつむり」は、古くは「蝸牛(かぎゅう)」とも表記され、「でんでんむし」の愛称でも親しまれている。でんでんむしの愛称の由来については、古典狂言の一つ「蝸牛(かぎゅう)」において、「でんでん むしむし でんでん むしむし」と繰り返し唄われる場面が関係しているという。

そのあらすじは、次のとおりです。

主人は、蝸牛[かたつむり]を進上すれば祖父(おおじ)の寿命が伸びるというので、家来の太郎冠者に蝸牛を捕ってくるよう命じます。しかし、蝸牛が何か全く知らない冠者に、主人は「頭は黒く、腰に貝をつけ、折々角を出し、藪にいる」と教えます。やがて藪の中を探して旅疲れで寝ている山伏を見つけた冠者は、山伏の頭が黒いので、起こして「お前は蝸牛か」と尋ねます。勘違いに気づいた山伏は、からかってやろうと蝸牛のふりをします。すっかり信じてしまった冠者が、主人の元へ一緒に来るよう頼むと、山伏は「囃子物(はやしもの)(狂言で明るく浮かれるように独特のリズムで謡い舞われるもの。小鼓・大鼓・太鼓の伴奏が入ることが多いが、演者自身が扇で拍子を取ったり、足拍子を踏んだり、楽器を打つなどして雰囲気を盛り上げることも多い。)の相手をするならば行こう」と言い、冠者に「雨も風も吹かぬに……」と囃させ、自分は「でんでんむしむし」と言いながら舞い、2人は浮かれ出します。そこへ帰りが遅いと業を煮やした主人がやってきて冠者を叱りますが、最後はつり込まれ、3人で囃しながら退場して行くのです。

ところで、白門43会報の2019年から2022年までの次の号に、白門43会員の沢口みつを氏(筆名)が「通用口」と題した掌編小説を連載していますが、これは主人公他の登場者がすべてカタツムリです。興味ある方は参照されてみては如何ですか?

27号 28号 29号 30号

三沢 充男

2025年6月23日(月)

四十雀(シジュウカラ)

多くの白門43会員の年齢からみれば、たったの半分なのに「老いの名とは」と思われるかもしれないけれど、この時代は四十と言えばもう立派な老人だった。

この句は元禄6年(1693年)10月、芭蕉50歳の時の作。「元禄六年十月九日執筆許六宛書簡」のなかに収められている。

掲句の後に「少将の尼の歌の余情に候」とある。「少将の尼」は「藻璧門院少将(そうへきもんいんのしょうしょう)」という名の鎌倉時代初期に活躍した女流歌人で、勅撰歌人「藤原信実(ふじわらのぶざね)」の次女である。

ところで、その「少将の尼の歌」とは……

己が音につらき別れはありとだに 思いも知らで鳥や鳴くらん

という艶っぽい歌で、「思いも知らで鳥や鳴くらん」とあるこの「鳥」は、夜明けを告げて鳴く鶏のこと。恋人とのつらい別れの時を告げているとも知らずに、無粋にもうるさく鳴いているのか、といった感じなのだろう。

この部分に芭蕉は、「有りとも知らで四十雀」を対応させている。 更にこの「元禄六年十月九日執筆許六宛書簡」では、「当年めきと草臥増(くたびれまさ)り候」と自身の老衰を訴えている。「老いの名」の「四十雀」を見つめながら、芭蕉は自身の老いを痛感していたのかもしれない。

更にこの「元禄六年十月九日執筆許六宛書簡」では、「当年めきと草臥増(くたびれまさ)り候」と自身の老衰を訴えている。「老いの名」の「四十雀」を見つめながら、芭蕉は自身の老いを痛感していたのかもしれない。

この許六宛書簡を執筆してから一年後の元禄七年十月十二日、芭蕉永眠。最期の句は、辞世ではなく「病中吟」として残された。

旅に病んで夢は枯野をかけ廻る

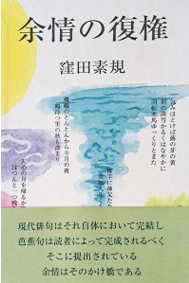

我が家の筋向いに住んでいた方で、親しくお付き合いさせて頂いていた老人が、芭蕉の研究者で、これまでの研究の成果を「余情の復権」という本にして出版されていた(右写真)。後にこのことを知った私は、お願いして一部譲っていただいた。箱入りの立派な装丁の本で、芭蕉の俳句と共に氏が研究された解説が詳しく書かれていた。数年前に鬼籍に入られてしまったが、いまでもその人の飄々としたお姿が目に浮かんでくる。

シジュウカラ(四十雀)は、シジュウカラ科シジュウカラ属に分類される鳥類。シジュウカラ科はカラ類とも言ったりする。和名は地鳴きの「ジジジッ」が「シジュウ」に聞こえることに由来する説やスズメの40倍珍しいことに由来する説などがある。日本を含む東アジア、ロシア極東に分布する。

全長は14~15cm程で、スズメぐらいの大きさである。翼開長は21~22cmくらい。体重は11~20g。

体表を覆う羽毛は、上面は青味がかった灰色や黒褐色、下面は淡褐色である。頭頂は黒い羽毛で覆われ、頬および後頸には白い斑紋が入る。喉から下尾筒(尾羽基部の下面)にかけて黒い縦線が入る。翼の色彩は灰黒色。嘴の色彩は黒く、足は淡褐色。

オスは喉から下尾筒にかけての黒い縦線が、メスと比較してより太い。幼鳥はこの黒い線縦が細く不明瞭であり、また頬および下面に黄色みがある。

ユーラシア中部・西部のものは腹部が黄色いが、日本のシジュウカラは白い。また、イシガキシジュウカラなど日本の南部に生息する亜種では背の黄色みがなく、喉から胸部にかけての黒い斑紋は太いなど、他の亜種に比べて全体に黒っぽい。

四十雀はごく普通に見られ、市街地の公園や庭などを含む平地から、標高の低い山地の林や湿原などに生息し、日本では小笠原諸島を除く全国に分布する。非繁殖期の秋季から冬季には数羽から10数羽、ときに数十羽の群れとなり、シジュウカラ科の他種やメジロやコゲラなども含めた小規模な混群も形成する。

四十雀はごく普通に見られ、市街地の公園や庭などを含む平地から、標高の低い山地の林や湿原などに生息し、日本では小笠原諸島を除く全国に分布する。非繁殖期の秋季から冬季には数羽から10数羽、ときに数十羽の群れとなり、シジュウカラ科の他種やメジロやコゲラなども含めた小規模な混群も形成する。

さえずりは甲高いよく通る声で、遠くの距離で鳴いていても聞こえてくるくらい声量がある。高い木などに止まり、「ツイツイ」「ツーピツーピ」「ツィピーツィピーツィピー」「チュチュパーチュチュパー」「ツーピピッ」「ヒヒヒ」「ジャージャー」など20種類ほどあり、同じさえずりを数回繰り返す。

近くにいる天敵の種類(蛇か猛禽類かなど)により鳴き声の組み合わせを変えて仲間に警告するといった言語能力を持つとして、研究対象になっている。

例えば「警戒しろ」という意味の「ピーツピ」、集まれという意味の「ヂヂヂヂ」を組み合わせて「ピーツピヂヂヂヂ」と鳴き、「警戒しながら集まれ」という意味に進化させたりする。このような例は200種類以上見つかっているという。また車通りが多い場所など、うるさい音がするところでは鳴き声が高くなったりと場所によって鳴き声が変わることも確認されている。

食性は雑食で、果実、種子、昆虫やクモなどを食べる。地表でも樹上でも採食を行う。特に小型の節足動物、種子を好む。色々な場所に巣を作る。それには樹洞やキツツキ類の開けた穴の内側、人為的に設置された巣箱などの地面にない穴に、メスが、主にコケを組み合わせ、覆うように獣毛やゼンマイの綿、毛糸などを敷いた椀状の巣を作り、日本では4~7月におよそ7~10個の卵を、年に1、2回に分けて産む。卵の大きさは1.5~1.8cm×1.2~1.4cmで、色は白色に小さな赤褐色や灰色の斑点がまばらにつく。メスのみが抱卵し、抱卵期間は12~14日。雛は孵化してから16~19日で巣立つ。また巣立ってからも1ヶ月程親鳥と行動して生きる術を学ぶという。

以前は我が家の庭にも四十雀がよく来たが、このところ、めっきり見なくなった。しかし狭山湖へのウオーキングの途中では、今でもよく見かける。ただすばしこいので写真に撮ろうと思ってレンズを向けるとその間に飛び去ってしまうことが多い。これまではあまり気を配って来なかったが、今度からは鳴き声を含めてよく観察したい。もしかすると、自分が近づくと「ピーツピ」という警戒の声を出しているかもしれないので……。

三沢 充男

2025年5月26日(月)

君子蘭

今年も君子蘭が咲いた。君子蘭は寒さに弱いので、冬の間ずっと温室に入れて育てていた。温室の中で蕾が開き始めたので、そういえばもう遅霜の恐れはないだろうと思い、外に出した。鉢植えで二株あるのだが、もう一鉢の方は咲く気配がない。

この君子蘭は結婚して数年したころ義父がくれたものだから、もう50年近くなる。公務員宿舎の3階にいる頃はバルコニーで育てていた。何度か株分けをしたのだが、うまく育たなかったのなどがあり、今は二鉢だけが残っていて、その一つはずっと元気で、ご覧のような見事な花を咲かせてくれた。日当たりの良いところに置くと葉が変色してしまうので、ガレージの屋根の日陰になるところに置いてある。

クンシランは、ヒガンバナ科クンシラン属に含まれる植物の総称。クリビア、クリヴィアとも呼ばれる。なお、一般的にクンシランと呼ばれる種の正確な和名は、ウケザキクンシランである。

南部アフリカのナタール州周辺に生息する球根植物で、太い根、光沢がある葉、漏斗型の橙色の美しい花を持つ。名前にランと含まれているが、ラン科ではなくヒガンバナ科に属する。日本には明治時代に渡来したとされている。花色は橙色が主流だが、黄緑色、クリーム色の花もある。葉に斑が入る種もある。花を観賞する他に、色が濃く艶やかな葉は1年中楽しめるため、観葉植物としても親しまれている。また、開花後には果実が生り、その果実も観賞対象となっている。株自体の寿命も長いので、長期間花や葉を楽しめる。花茎があまり伸びず、コンパクトに草姿がまとまる矮性のグループは「ダルマ系」と呼ばれている。クンシランは花を下向きにつけ、ウケザキクンシランは花を上向きに開花させる。3月5日、3月15日の誕生花で、花言葉には「高貴」「貴ぶ」「誠実」「端正」などがある。

丁度この花が咲き始めたころ、白内障の手術をした。

高齢になると多かれ少なかれ眼の水晶体のレンズが曇ってきて、物が見えにくくなる。この現象が白内障で、その目の玉に切れ目を入れて水晶体の部分を超音波で砕いて吸い取り、代わりに人工の眼内レンズを入れるのが白内障手術である。

以前からドライアイで通っていたかかりつけのF眼科医から、白内障が大分進んでいると言われていて、これを根本的に治すには手術が必要だという。そうは言われても日常生活に支障がなければどうということはないが、このところ右目が非常に見えにくくなってきて、そうとも言っていられない状況になってきた。それで手術をする決断をしたというわけだ。43会のご同輩の中にもこの手術をされた方がかなりおられるのではないだろうか。

F眼科の紹介で20キロほど離れた入間市のT眼科クリニックというところでやってもらうことになった。事後のケアはこれまで通りF眼科でやってくれるという。手術は院長が専属でやっているとのことで、実績は既に30万件を超えており、安心して任せられるところらしい。

送迎車で(数人が相乗りだったが)家まで迎えに来てくれ、着いた先のT眼科はとても大きな眼科で、待合室には50人ほどの患者が順番を待っていた。最初の日は検査だけだったのだが、F眼科にはない機器も多く、視力の他、血液検査をしたり、たくさんの機器でいろいろな検査をされた。手術を担当する院長のほか、眼科医が五人ほど常駐しており、検査技師も二十人位はいるらしかった。大勢待っている割にはシステマティックに運営され、次々に検査を受け、最後に医師の診察も受けて終了し、帰りも送迎車で家まで送ってもらった。

二週間後にいよいよ右目の手術をした。この日もいろいろの検査をした後で、看護師に付き添われて二階へ上がり、手術着に着替えてしばらく休憩ののち、いよいよ手術室へ。院長は実績がある方だから心配はないはずだが、理髪店のような座椅子型の手術台に乗ると、さすがに目の玉を切られるということで緊張が走った。しかし院長の手さばきは見事なもので、正味七、八分で手術は終わった。眼内レンズは、焦点距離が遠、近、中間の三種類あったが、私は遠くに焦点を当てるレンズを選んだ。これなら遠くは眼鏡を掛けなくて済み、近くだけ眼鏡をかけるという、今までと同じような生活スタイルができるからである。

この日着けられた眼帯は、翌日F眼科で外してもらい、眼内レンズの装着状態を調べられたが、きれいに入っているという。その後、目の周りから埃が入らないようにする「保護用眼鏡」というのを処方された。一日24時間、寝るときも掛けていなくてはならない。その後も一日おきくらいにF眼科に通い、次の週いよいよ二度目の手術日を迎えた。

今度は左目だが、一度経験しているのでこの日は全く心配なく一連の処置が終わった。一週間が経ち、うっとうしかった保護用メガネを付けなくてよいようになると、本当に手術が終わったのだなという気持ちになれた。4種類の目薬を日に三度、半年ぐらい続ける必要があるらしいが、兎も角も終わったという気持ちになった。

君子蘭の花も終わったけれど、これからは美しい葉を愛でる季節だ。暑くなってきたので、日陰に鉢を移して水やりを欠かさないようにしなくてはならないが、君子蘭を愛でる気持ちも晴れ晴れとしている。

三沢 充男

2025年4月21日(月)

薔薇(バラ)

きらめく陽光を一身に受けて、誇り高く咲く薔薇(バラ)。歓喜の季節にいかにもふさわしいピンクのバラの花──神からの贈り物。愛の女神ヴィーナスと共に、泡立つ波の中から生まれたとも言い伝えられるこの花を、紀元前6世紀、ギリシャの女流詩人サッフォーは「花々の女王」とたたえ、その香りを「恋の吐息」と歌った。

しかし15世紀半ばに起きたイギリスの王位継承をめぐる争いでは、バラは一転して悲劇の花となった。「バラ戦争」──30年も続いたこの内戦は、イギリス国民を悲劇のどん底に陥れる。白バラを紋章とするヨーク家と赤バラを紋章とするランカスター家の激しい対立。しかし、それも両家の婚姻をもって再び統一された。王家の紋章も赤と白のバラを組み合わせた「チューダーローズ」を用いることになったのである。そして100年後、シェークスピアはこの内戦を題材に「リチャード3世」「ヘンリー6世」の歴史劇を残し、さらに「ロミオとジュリエット」の恋愛悲劇を生んだ。

一方、18世紀半ばのフランス、貴婦人のごとく優美に咲くピンクのバラはロココ様式のシンボルであり、ヴェルサイユ宮殿の貴婦人と共に、その華麗さを競った。 この頃、ルイ16世の寵愛を受けたポンパドゥール夫人は、ドレスの裾をお気に入りの薄紅(うすくれない)のバラで飾り、ルイ16世の王妃マリー・アントワネット(左写真)は、ヴェルサイユ宮殿の寝室用にと、ピンクのバラのブーケを一面に織りだした絹地を注文したという。

この頃、ルイ16世の寵愛を受けたポンパドゥール夫人は、ドレスの裾をお気に入りの薄紅(うすくれない)のバラで飾り、ルイ16世の王妃マリー・アントワネット(左写真)は、ヴェルサイユ宮殿の寝室用にと、ピンクのバラのブーケを一面に織りだした絹地を注文したという。

そしてフランス革命後、新時代を迎えたフランスに登場した新しい貴婦人、ナポレオン・ボナパルトの妻ジョゼフィーヌ。彼女は権力を手中にした夫の財力を後ろ盾に、パリ郊外に建つマルメゾンの館に壮大なバラ園を造った。

そして世界各地に人を派遣して、ヨーロッパはもとより東洋からも珍しい品種のバラを収集し、庭園には3万本にも及ぶバラが植えられたと伝えられる。そしてお抱えの園芸家により世界で初めての人工交配が試みられ、ここにバラは「近代」を迎えることになる。

バラは、バラ科、バラ属の常緑または落葉低木で、直立またはつる性の植物である。この名前は、とげのある低木の相称でもある茨(いばら)に由来する。薔薇(しょうび、そうび)。英名のroseは、ギリシャ語で赤を意味するロードから名付けられた。

バラは、バラ科、バラ属の常緑または落葉低木で、直立またはつる性の植物である。この名前は、とげのある低木の相称でもある茨(いばら)に由来する。薔薇(しょうび、そうび)。英名のroseは、ギリシャ語で赤を意味するロードから名付けられた。

バラの原種は、一重である5枚の花弁を持ち、主に花は小型。一般的な園芸品種の特徴は、枝にはトゲがあり、枝先に花を一個または房状に付けること。大きさは花径約2cmの小輪から約15cmの大輪まで各種あり、花弁の数も5枚から100枚を超えるものまである。花の咲き方も多彩で、一重咲き、半八重咲き、八重咲き、ボタンのように多数の花弁を付ける千重咲きなどがある。雄しべは多数。花色はピンク、赤、白、黄のほか色変わりするものや2色からなる花もある。甘く上品な香りを持つ。日当たりと水はけが良く、保水力のある土地ならばどこでもよく育つ。花弁は香水やポプリ、ローズ・ティーなどに利用される。

山野に咲き競う野のバラは初夏の訪れを告げる喜びの花。野茨(のいばら)、木香薔薇(もっこうばら)、高嶺茨(たかねいばら)、山椒薔薇(さんしょうばら)、浜梨(はまなし)、照葉野茨(てりはのいばら)などがある。

バラの園芸品種は現在約3000種と言われるが、それらはすべて、ノイバラ、コウシンバラ、ロサ・アルバ、ロサ・ケンティカ、ロサ・ダマスケナ、ロサ・フェティダ、テリハノイバラの八つの基本種を元に交配が重ねられたものらしい。

そういえば今から65年前、紅顔の美少年(?)だった私が勤めていた国立の研究所で、日本で初めて人工衛星の観測に成功したことで有名になった研究室長が、自分の研究室の前の広い庭でバラを栽培し、何種類もの美しいバラの花を咲かせていた。研究所の人々は皆この人を「バラ博士」と呼んでいたことを思い出す。

三沢 充男

2025年3月27日(木)

桜餅

ひな祭りはもう過ぎてしまったけれど、同じ三月なのでお許し願いたい。

「桜餅」というのだから、出回るのは桜の咲く三月下旬か四月上旬だと思っていたら、桜の葉はいつでも手に入るので、今はひな祭りの飾りの定番になっているらしい。ひな祭りの前日に近くのスーパーに行ったら陳列されていたので買ってきた(上掲写真)。

調べてみると、桜餅には関東風と関西風があるとのこと。関東風は小麦粉などを用いた生地を平たく焼いて餡を包んだクレープ状の平鍋菓子。関西風は蒸したもち米を乾燥させて粗く挽いた道明寺粉を用いた生地で餡を包んだ饅頭状の餅菓子。上の写真は右側が関東風、左側が関西風だということが分かった。

ついでにひし餅も買ったが、昔のような固いお餅ではなくて、何だかフニャフニャした柔らかい餅だった(下左写真)。私のような年寄りには食べやすくていいけれど、うっかりすると喉に詰まらせる恐れもあるから要注意だ。

……名にしおはば いざ言問はん都鳥 我が思ふ人は ありやなしやと……

在原業平が東国を旅した時に詠んだ和歌から名付けたという団子らしい。

……みつくへば は三片や さくらもち……

(三つ食えば 葉三片や 桜餅)

これは高浜虚子の俳句である。

桜餅は、向島の長明寺の山本新六が享保二年(1717年)に土手の桜の葉を樽の中に塩漬けにして試みに「桜もち」というものを考案し、向島の名跡・長命寺の門前にて売り始めたのが最初らしい。 実は、団子屋の「言問団子」と桜餅の「向島長明寺」は隅田川東岸・向島の土手際で道路を挟んだご近所さんである。

高浜虚子は、1874年(明治7年)~1959年(昭和34年)で、旧松山藩士の子として生まれた。20歳頃、正岡子規に師事して、俳句で名を高め、後年「ホトトギス」を引き継ぎ、俳句の巨匠として名を馳せた。

有名な句に

……去年(こぞ)今年貫く棒の如きもの

……去年(こぞ)今年貫く棒の如きもの……遠山に日の当たりたる枯野かな

……流れゆく大根の葉の早さかな

などがある。

ところで、我が家には女の子がいなかったからひな祭りはしたことがない。だからひな祭りの道具は何もないが、亡妻が嫁入りの時に持参してきた、ガラスケースに入ったひな人形がある。右写真は、本日所用で所沢市役所へ行った折に、飾ってあった写真です。

三沢 充男

2025年2月25日(火)

沈丁花

金木犀の甘い香りが秋を感じさせるのと同じように、沈丁花はその芳しい香りで、冬の終わりと春の訪れを告げてくれる。まだ肌寒さの残るこの時季、朝、庭に出てみると香しい匂いが漂ってくる。匂いの源はすぐに分かる。枯山水の庭の玉砂利を敷いた池のほとりに植えた沈丁花の株である(上掲写真)。

老庭師と相談して設計図を作り、狭いながらも満足の行く枯山水の庭の設計図が出来上がった。ところが、作庭の途中でその庭師が亡くなってしまった。石組みや雪見灯篭、モッコク、キンモクセイなど大きな木は配置されていたが、それ以外は手付かずであった。そのため、設計図をもとに残りの部分を自分で整備した。沈丁花もその一つで、ふっくらとした手鞠のようなその花姿も愛らしい。

元来、ジンチョウゲは中国の中部から雲南省を経てヒマラヤにいたる山地に自生する植物であった。中国ではジンチョウゲを「瑞香(ロイシャン)」とか「睡香(ジョイシャン)」と呼んでことのほか愛好し、珍重してきた。また、花の香りが強いため、七里、千里の遠くの地まで匂うという意味から、「七里香(チーリーシャン)」の名もある。17世紀の初め、明の時代に書かれた書物「五雑俎(ゴザッソ)」には「瑞香」の項があり、この名の由来を説明している。

それによれば、その昔、廬山(江西省の名山)のとある修行僧が昼寝をしていたところ、夢の中で甘く強烈な香りをかぎ、目を凝らして辺りを探してみると、この花が見つかった。それで、僧はこの植物に「睡香」と名を付けたという。後になってこのことを祥瑞(ショウズイ・めでたい前兆)と考えた人が、「睡」を「瑞」と改め「瑞香」としたとされている。 このように縁起の良い花とされたジンチョウゲは宋の時代に選ばれた「名花十友」や「名花十二客」に名を連ね、この国の人々に愛されてきた。日本に初めて沈丁花が伝わったのは、室町中期の書物「尺素往来」に「沈丁華」とされていることから、この時代に伝わってきたと考えられている。わが国では「沈丁花は枯れても香し」といわれるほど花の美しさよりも香りが印象的な花とされてきた。このため、茶の湯では禁花になっているらしい。

このように縁起の良い花とされたジンチョウゲは宋の時代に選ばれた「名花十友」や「名花十二客」に名を連ね、この国の人々に愛されてきた。日本に初めて沈丁花が伝わったのは、室町中期の書物「尺素往来」に「沈丁華」とされていることから、この時代に伝わってきたと考えられている。わが国では「沈丁花は枯れても香し」といわれるほど花の美しさよりも香りが印象的な花とされてきた。このため、茶の湯では禁花になっているらしい。

西洋ではこの花は、「ウインター・ダフネ」の名で広く親しまれ、現在も各地で栽培されている。

沈丁花は枝が多く、先端のとがった長卵形の厚い葉が密生して、全体としては半球形状に繁る。沈丁花の光沢のある葉は、夜露や雨で濡れると一層艶やかさを増す。

樹高はおよそ1m、花は枝先に10~20個かたまって咲くが、花弁はなく、花びらのように見えるのは先端が4裂した肉厚のがく、がくは筒状で長さ1㎝。がくの外側は紅紫色で内側は白色。葉は互生する。園芸品種には白色の「シロバナジンチョウゲ」や、がくの外側が淡紅色の「ウスイロジンチョウゲ」などがある。寒さにやや弱く、過湿や乾燥をきらい、日当たりの良い場所を好む。開花期は2月末ごろから3月末ごろ。

標掲歌の若山 牧水 (1885年(明治 18年)~1928年(昭和 3年)は、 明治、大正から昭和にかけて親しまれた国民的歌人で、本名は若山繁。酒仙の歌人とも呼ばれ、酒をこよなく愛した人でもあった。自然や旅を愛し、北は北海道から南は沖縄、さらには朝鮮まで出かけてゆき、訪れる各地で短歌を詠んでは揮毫した。亡くなって100年余りたった今も彼の生き様、そして残した歌は根強い人気を誇っている。

特に、鉄道旅行を好み、鉄道紀行の先駆といえる随筆も残している。 自然を愛し、特に終焉の地となった沼津では千本松原や富士山を愛し、千本松原保存運動を起こしたり、富士の歌を多く残すなど、自然主義文学としての短歌を推進した。

自然を愛し、特に終焉の地となった沼津では千本松原や富士山を愛し、千本松原保存運動を起こしたり、富士の歌を多く残すなど、自然主義文学としての短歌を推進した。

情熱的な恋をしたことでも知られており、妻・喜志子と知り合う前の園田小枝子との熱愛を詠んだ歌も残る。

大変な酒豪としても知られ、1日に1升の酒を飲んでいたといい、死因は肝硬変である。盛夏に死亡したにもかかわらず、死後しばらく経っても遺体から死臭がせず「生きたままアルコール漬けになったのでは」と医師を驚かせた逸話がある。

我が家には牧水の銘の入った徳利とお猪口がある。(右上写真)

──それほどにうまきかとひとの問ひたらば 何と答へむこの酒のあぢ 牧水──

三沢 充男

2025年1月27日(月)

千両

千両は、小さな真紅の実に冬の陽を受けて正月を彩る縁起の良い植物。その目出たい千両に千年生きるという鶴の絵を配したのに、読者は掲示の歌はひどく寂しい歌と思うのではないか。

しかし、考えてみて欲しい。白門43会員はすでに全員が傘寿を迎えているはずだ。この歳になれば、自分はずいぶん年老いたなあと実感するのではないか。それで正月の歌ではあるが、敢えて我々の年代に合ったものを掲示したことをご理解いただきたい。

──数え始めると止まらないぐらい早いものを歳と言って、特に今年はとても歳をとった気分だ──

現代の言葉で言い換えれば、こういうことになる。「とし」は、「歳」と「疾し(とし、はやいこと)」の掛詞です。お正月に何歳になったのか数えたでしょうか。特に今年は早くも正月が来たなあ、といった感じです。

昔、暖地では「千両、万両、蟻通し」と言って、この3種の赤い実のなる植物を縁起の良い木として庭に寄せ植えました。センリョウは、マンリョウと自生地や形態、名前などが近いために同属のように思われがちだが、分類学上は別属とされている。

名前の由来は、実が美しく、その価が「千両」であることから名付けられた。分類は、センリョウ科センリョウ属の常緑小低木である。日本では本州中部以西、琉球諸島に分布している。高さは、50~80cm。葉は革質でつやがあり、先は尖り、緑にあらい鋸歯がある。花は黄緑色で小さく、花後に球状の実をつける。花期は6月。11月に実が赤く熟す。半日陰で高温多湿の砂質の土を好む。長持ちするので、花の少ない冬期の切り花として需要がある。

「万両」はセンリョウと並んで正月の縁起物として珍重されるが、園芸上はマンリョウの方が利用しやすい。江戸時代にはすでに、同属のカラタチバナとともに鉢栽培されており、多くの園芸品種が作られている。実が黄色いキミノマンリョウ、白い実のシロミノマンリョウ、実の大きいオオミマンリョウなどがその代表である。

名前の由来は、「千両」に似ているが、さらに実が大きく豊かにかんじられることから。別名「花橘」(ハナタチバナ)と呼ばれる。

花橘には有名な和歌がある。

──さつき待つ 花橘の香をかげば 昔の人の袖の香ぞする──

よみ人しらず 古今和歌集3-139。

「夏の5月を待ってやっと咲いた花橘の香りをかぐと、昔の恋人の袖の香りがするようで、懐かしい思いになる」

さて、この歌は男が詠んだ歌か、それとも女が詠んだ歌なのか、私は女が詠んだ歌だと思っていた。

ところがこの歌が、伊勢物語第60段に出てくることが分かった。

あらすじは、公務が忙しく家庭を顧みない夫を捨てて他国へ行った女が、後に勅使として下向した元の夫と巡り合う。男はその妻に懐旧の情を歌に詠んだので、女は自分の心の浅さを恥じて出家したという話。

まずは、原文を紹介する。

昔、をとこ有けり。

宮仕へいそがしく、心もまめならざりけるほどの家刀自(いえとうじ・妻の尊称)。

まめに思はむといふ人につきて人の国へいにけり。

この男、

宇佐の使にていきけるに、ある国の祇承(しぞう)の官人の妻にてなむあると聞きて、

「女あるじにかはらけとらせよ。さらずは飲まじ」といひければ、かはらけ取りて出したりけるに、

肴なりける橘をとりて、

さつき待つ 花橘の香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする

といひけるにぞ。

思ひ出でて、尼になりて、山に入りてぞありける

現代語訳は、次のとおり。

昔、ある男がいた。

宮仕えが忙しく、従って忠実に家庭を顧みることもしなかった頃の妻が、心から愛してあげようという別の男について他国へ行ってしまった。

月日が経ち、元の夫が宇佐八幡宮への勅使として下向した時に、(女が)ある国の接待役をつとめる役人の妻となっていると聞いて「御内儀に酌をさせよ。そうでなければお酒を飲むまい」といったので、(女が)杯を取って差し出したところが、(男は)酒の肴に出ていた橘の実を手に取って

「五月を待って咲く橘の花の香をかぐと、昔なじんだ女の袖の香がしてなつかしいことよ」。

と詠んだので、(女は、昔を)思い出し、尼になって、山に入って暮らしたという。

香で過ぎ去った昔の日々を思い出す、切なさのある歌ですね。

元妻はこの歌を聞くまで、目の前にいる役人が自分の元夫だと気づくことはなかったという。

ちなみに元妻は、この歌を聞いて元夫の心持ちを知り自分を恥じたのか、その後尼となり山にこもって暮らしたということです。

ただ、この物語には別の解釈もあり、男が「主人を出せ、さもなければ飲めない」というと、女は酒席の飾りとして出してあった花橘を取り上げて、「五月まで待ったのに貴方につれなくされて、相手にしてくれなかったので他の人のところへ行ったのよ」という意味でこの歌を詠んだとする説もあります。

さて、男の歌か、女の歌か、皆さんはどちらの説をお好みになるでしょうか?

三沢 充男