![]()

����̓���

���̃y�[�W�ł͉���Ɋւ��鎖���ŊF���S��

�������悤�Ȃ��Ƃ��Љ�Ă䂫�܂��B

����̒��œ��Z�������Ă�����悤�Ȑl�̂��Ƃ����ē����܂��B

���̃y�[�W�ւ̓o�ڂ𐄑E��������E-MAIL�����肢���܂��B

�������A���̃z�[���y�[�W�̐�����A�c�Ƃ̐�`�ɂȂ�悤��

�����͏��O�����Ă��������܂��B�o�ڂ̉ۋy�ыL�q���e�ɂ�

�Ă͊Ǘ��l�i�O��j�̓ƒf�ƕΌ��őΏ������Ă��������܂��̂ŁA

���炩���߂����������肢���܂��B

�Ȃ��A�Z���A�Ζ��擙�ɕύX���������ꍇ�́A

����43����ǂ܂ł��A���������B

���@�g�s�b�N�X

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��R���R����}���@�@�@�@�@�@�@�����Ǘm

�@���k�̐�����ɂ́A�����b�ɂȂ�A�n���̊ւ̈�́u�����n�v�i�����ɑς��鉺�k�̔n�j���܂����B�����Ęb���e�݁A���ނO�����h�z�e���ŁA�u�������g���I�v���a�����A�H�ɂ́A�����̋��������X��������邱�ƂɂȂ�A�傫�ȗ��̎��n�ł����B��x�́A�g���̍��ɂ��������āA�n���̖����A����܂̎R�c�сu�ɐ��v���������A���R��̘V�܂̖��X�u���v�ŁA������̐��˓��̋��Ő�ۂ݂�ł����A��k�c���e�ޓ����y���݂ɂ��Ă��܂��B�Q�����������́A���ڂɈ����������A�����Y�E�g���c�q�̍�����A���k�̗��̈�R�}��Ԃ点�Ă��������܂����B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�S�R��X���s�ɏ��Q������ �@�����Q�W�N�V���Q�O������Q���R���̐X���s�u�Ìy�E���k�̃��}����K�˂āv�ɎQ�������B���Q���ł���A�S�R����S�̂ł���V����m�l�͂P�O�����x�Ȃ̂ŁA�Q���҂̌�V�ɗn�����߂Ȃ����Ƃ����O���Ă����B�W���ꏊ�͓����w�̋�̍L��B�W�����ԏ����O�ɍL��ɍs���A�����Ɠ��N�z�̕������̏W�܂�ɋ߂Â��Ă݂��B�N�����C�t���Ă��ꂽ�B�֎q�Ȃ͂قƂ�ǖ��܂��Ă����̂ŗ����đ҂��d�����Ȃ��ȂƎv�����u�ԂɁA�������ꂽ�Ƃ���ɍ����Ă������w�l�����ɋC�Â��A�Ȃ��邽

�@�Q���ڂ͐X�`����D�ʼn��k�����̐��[��i�݁A��₪�A�����镧���Y�߂Ȃ���k�サ����`�ɍs�����D�A��������ό��o�X�ňړ��A��Ԓ��̖k�[���Ŕ��َR�����]�B���Ɍ������������݂̍Ŗk�[�K���������B�ނs�ɂ��Z�܂��̂S�R��ٌ�m������̎x�������̗������̂��������Ƃ��B���ꂢ�ȒÌy�C���̂܂��ȋ�Ɣ������D�A�����ĊC�݂̗B������͋��D�����L���K�����̂����߂��Ńq�����ނ�������Ƃ��A�A�܂��������ł��B�����ŋ��R�Q�q�A�@����ɊC�㎩�q����n�̎��q�͐ڊ݂�ڌ����A���I�푈�����̎���������L�O�ق����w�A�y�����A���������A��ې[�����ł����B������Q���������ł��B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���@43��@�Ìy�E���k���s �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@2016�N7��20���i���j�`22���i���j��2��3���ŁA43��̒Ìy�E���k���s���J�Â���܂����B���̊��́A�X���ނs�ɏZ��43�����̐�����M�S�Ȃ����߂�����A��N���������������s������Ŏ����������̂ł����B�]��Ȃ��݂̂Ȃ��ꏊ�Ȃ̂ŎQ���҂����Ȃ��̂ł͂Ƃ̐S�z������܂������A�����̗��s��l��31���̉���҂�����܂����B �@�Q���҂́A�w�肳�ꂽ7��15���܂łɓ����w�n���́u��̗�v�ɒx��邱�ƂȂ��W�����܂������A�W�����Ԃ����������̂ʼn��R����̍����i�ǁj�����A�ː�����̑剺����Ȃǂ͓����ɏZ�މƑ��̉ƂɑO�������悤�ł����B �@��s�́A�������̐擱�ŐV�����̃v���b�g�t�H�[���Ɍ������A�r���̉��D���Ŗ^�������Ԍ��Ɠ��}�������鍷�������ɃX�C�J�J�[�h�����ċ@�B���̏Ⴓ�����Ƃ����g���u���������������ŁA�S����������7��36�����̓��k�V�����u�͂�Ԃ�3���v�ɏ�荞�݁A�V�X�w�Ɍ������ďo�����܂����B �@�r���̑�{��F�s�{���牽�l������Ԃ��A11���ɐV�X�w�ɓ����������ɂ͌��n�ē��l�ƂȂ������ƁA�ǂ��������n��ݏZ�̂͂��̒��������2���������31���S���������܂����B �@�܂��͐V�X�w�̐H���Ŋe�����H���Ƃ邱�ƂɂȂ�A����҂̓��[�������A����҂͏Ă����Ή��Ƃ����悤�ɕ�����܂����B���͍����i���j����A�ѓ�����A��݂���Ɓu�c�v�Ƃ����a�H���ɓ���A��Ԃ̃}�O���E�͂��āE�E�j�̊C�N���H�ׂ܂����B�����l�i�͍��������̂ł����A���͂���Ɍ����������̂ňꓯ�͍K�悪�����Ƒ喞�����܂����B�܂��A�X�̒n�����������Ƃ������ƂŁu�c���v���R�b�v��t�������݂܂����B �@�������炦���ł����Ƃ���ŁA�ҋ@���Ă����ό��o�X�ōŏ��̊ό��n�u�O���ێR��Ձv�ɍs���܂����B  �@��s�̓K�C�h����̐������Ȃ���ꕶ����̈�Ձi�����ɍČ����ꂽ�Z����W��┭�@���̕�Ȃǁj�����w���܂����B �@��s�̓K�C�h����̐������Ȃ���ꕶ����̈�Ձi�����ɍČ����ꂽ�Z����W��┭�@���̕�Ȃǁj�����w���܂����B�@���Ɍ��������̂͑��Ɏ��̐��Ɓu�Ηz�فv�ł����B�傫�����h�Ȍ����ŁA�����̌���≦�Ȃǂ��f���炵�����̂ł����B���Ɏ��͋M���@�c���̒Ó����E�q��̘Z�j�Ƃ��Ė���42�N�ɐ��܂�A�Z���X���m����O�c�@�c���߂�����̉ƕ��������悤�ł��B �@���̓��Ō�̊ό��n�́A���쌴�̗L���ȁu���C�����v�삵�Ă���u���C�����̊فv�ł����B������20���[�g���ȏ������u���C�����v�̂��߂Ɍ��Ă�6�K���Ă̋���Ȍ����ŁA8�����{�̏o�Ԃ��T����9���قNJ������Ă���3������܂Ȃ����w�ł��܂������A���̑傫���A�ʐF�̌������Ɉꓯ�͊������܂����B������22���[�g���œ����ɂ͓d���̂��߂̔��d�@�������Ă��邽�߁A�d����17�g���ɂ��Ȃ�Ƃ̂��Ƃł����B���ꂪ����������H�͑S�Ă̓d�����P������ēd���Ȃǂ͒n���ɖ��݂���Ă���Ƃ̂��ƂŁA���쌴�s�������ɗ͂����Ă��邩���M���܂����B �@�ߌ�5���ɐX�w�߂��ɂ��邱�̓��̏h���n�u�z�e���T�����[�g�v�ɓ������܂����B��̉���͓k����10���قǂ́u�O�d�v�Ƃ��������ŊJ�Â���܂����B��̈��A�A������̒n���Љ�̌�ɉ��R�̍����i�ǁj����̊��t�̉����ʼn���n�܂�A�������Ȃ�����ċɂȂ��Ă�����s�́A�z�^�e�Ȃǂ̋���ނ𒆐S�Ƃ��������i���A�܂��u�c���v�u�T�g�v�u�����v�Ƃ������n����傢�Ɋy���݂܂����B�����r�[���̑��ɑS���̒n�������̂ŁA9���ɂ��J���ɂȂ������Ƃǂ�����Ď����̕����ɖ߂����̂��o���Ă��Ȃ��قǂł����B�ł����l���͍X�ɓ�ɍs�����悤�ŁA���̐l�����ɂ͒E�X�ł��B

�@����̗��s�͂��̂悤�ɁA�y�����A�v���o�[�����̂ƂȂ�A�听���������Ǝv���܂��B�������A3���Ԃ̓V��Ɍb�܂ꂽ���ƂŁA���̊ԓ����͉J�������Ă����悤�ł����A���k�͓܂�ƓK�x�Ȑ��ꂪ�����A�C�������x�悢��D�̗��s�����ł����B�܂��A���n�̐�����̂������͂������ł����A���s�̊��E��W�����Ĉ��������Ɉ����������������ɕ����Ƃ�����傫���Ǝv���܂��B����̂悤�Ȋy�����N�s���o�������Ȃ�A������܂��吨�̎Q���҂��W�܂邱�ƂƎv���܂��B����Ɋ��҂������Ǝv���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@�� |

| �@�@�@�@�@���u�S���{�_���`���Z���v�S�R��̐��Ɓi�W�i�j���o��@���D���I �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@����S�R��k�����s�L �k��O���ځl11�^12

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@���T���U�������Ɂg�ËH�L�O�h���c棑]�F�W�ɍs���Ă��܂����B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�Ëv�� �@�ËH�i�V�O�ˁj�E�E�E�l���̊��S����ʉߓ_���Ǝv�����B �@���܂Œ��c�攌�̍�i�ɐG���@����������A�]�ʼn߂������ꏊ�̕��i�����̎������̂������Ă���B�������]���Ă��Ďv�����Ƃ́A���c���͊G���ʂ��Ă��̎��X�̃X�g���X�U�������̂��낤�ƁA���Ȃ�Ɏv�������̂ł���B �@���c���͌��݁A�n�������Ŋ��Ă���ƕ����Ă������A���̏؋��ɏ����ɑ����̒n���̐l���삯���Ă����B�I�[�v�j���O�p�[�e�B�ł̏o�Ȏ҂̈��A�ł����̎����ǂ��������B �@�Ȃɂ���̂���v���Ă����̂����A���c���̃p���[�̂��������������������̂ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| ���@ �o�c�g�b�v�̃��[�_�[�V�b�v�P�O�����ɂ��� ���̂Ƃ���̊�ƕs�ˎ����������Ă���B�Ⴆ�A�J�l�{�E���ϕi�̔������AJR�k�C���̃��[���ُ���u�A�݂��ً�s�̖\�͒c���Z�����A��}��_�z�e���Y���̐H�ދU�����A���}�g�^�A�̉ו��̉��x�Ǘ����A�H�i�ւ̔_����蓙�A���܂��܂ȋƎ�ŏ���҂◘�p�҂̐M����鎖�Ⴊ�݂���B |

���@��x�R�̗�

�@ �@ �@�@�@�R�X���X�Ɉ͂܂�鍇���Ɖ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������W���̉ƕ��� |

���@���c棑]�F����̍�i����X�W��j�ȓW�ɓ��I���܂���

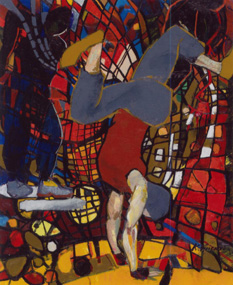

| �@�����Q�T�N�X���S���i���j�`�X���P�U�i���j�܂ł̊ԁA�����E�Z�{�̍����V���p�قŊJ�Â��ꂽ��X�W���ȓW�Œ��c棑]�F����̍�i�����I���܂����B���c����͂P�X�V�O�N�ɂQ�S�ő�T�T���ȓW�ɏ����I�Ȍ㖈�N�o�i�A����ȗ��R�O����ڂ̓��I�ƂȂ�܂����B �@�Ǘ��l�͂X���P�R���i���j�ɔq�������Ă��������ɍs���܂����B��ȓW�͐V���p�ق̂P�K����R�K�܂ł��g�����S�ق̑�W���ŁA�G��A�����A�f�U�C���A�ʐ^�Ƃ��낢��ȕ���ɂ킽���Ă���A�ő�̊G�敔��͂P�O�O�O�_���z����W��������Ă��܂����B�ǂ���P�O�O���K�͂̑傫�Ȃ��̂���ŁA�ς���͂��̔��͂Ɉ��|����܂����B���c����̍�i���W������Ă���R�[�i�[�ɍs���ƁA���O�����Ȃ��Ă���ڂŁu���ꂪ���c����̍�i���v�ƕ�����܂����B �@���c����̍�i�͂P�O�O���̑傫�Ȗ��G�ŁA��́u���q�A���[�i�v�ł����B���c����̍�i�͑D��C�݂̊G����r�I�����Ǝv���Ă��܂������A����͈ȑO�̓��I��̂悤�Ȓ��ۓI�Ȏ�������߂���i�ł͂Ȃ��A�ʎ��I�ȊG�ł����B�Ǘ��l�̂悤�ȑf�l�ɂ͂��̕���������₷���čD�������Ă܂����B�����Ƃ��ʎ��I�Ƃ͂����Ă��ʐ^�̂悤�ȕ��ʓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���G�����d�����A�}�`�G�[�����⊶�Ȃ���������āA���̔��͂����ړ`����Ă���悤�Ȋ��������܂����B ����P���ȓW�́A�P�X�P�S�N�i�吳�R�N�j���W�m�敔��蕪�����āA���|�V��w��قŊJ�Â��ꂽ�B���̎��͐Έ䔌���A�~�����O�Y�A�L�����n�Ȃǂ��o�i�����B |

���@���c棑]�F���G����w����Ɋ���܂���

| �@�m��Ƃ̒��c棑]�F����i���̃y�[�W�̉����Q�Ɓj���A���̒������g�̍�i�u�R�X���X�v�Q�_�i���G�Ɛ��ʉ�e�P�_�j�𒆉���w�w����i�x�͑�L�O�فj�Ɋ���܂����B �@���ꂽ��i�́A���̂Ƃ���ł��B�x�͑�L�O�قɌf������Ă���Ǝv���܂��̂ŁA���o�łɂȂ�ꂽ�Ƃ��͐����ɂȂ��Ă݂Ă��������B |

�@

�@ �@

�@

���@�d�율�q����̌W���J�Â���܂���

| �@��̖��G�ŕ����Ȋw��b�܁A�O����b�ܤ�O�c�@�c���܂Ȃǐ��X�̏܂���܂���A�v�����݂̎��͂�����Ă����d�율�q����i�@�@�j���A����25�N7��1���i���j�`7��7���i���j�̊ԁA�����E������GALLERY�@KUBOTA�ŌW���J�Â���܂����B �@�Ȃ��A�d�삳��̍�i�u��߂��铬�u�v���A�����Q�T�N�T���Q�X���i���j�`�U���P�O���i���j�܂ŁA�����V���p���ŊJ�Â��ꂽ�u��Q�V����m�W�v�ŁA�����̓��I��i�̒����猩���u��F�܁v����܂���܂����B �@

|

���@�����{��k�Д�Вn�̊��c�A�[��

���@�u���m�W�v���d�삳��̍�i���W������܂���

|

|

���@�j�����ɂĔ�Вn�x���{�����e�B�A�i�����x�������̔z�z�j

�@�ȑO�ɂ����̂g�o�́g����̓����h���ł��m�点���܂������A����͂S�l�̔���S�R������{�錧�j�����ɂ������Вn�x���{�����e�B�A�ɎQ�����܂����B�����q����Q�������j����͍ŏ�����Q�����Ă���x�e�����ł��̊����̓����ӔC�҂Ƃ��ĈȑO��芈�����Ă��܂��B�������܂ߑ���3�l�͂j����̌Ăт����Ɍĉ����Ċ����ɎQ�����n�߁A���͍���3�x�ځB�����đ���2�l�͂��ꂼ��2��ځA����ƂȂ�܂����B��X�͉Ƃ����݂���10����������Ȃ��Ƃ���ɏZ��ł���܂����̂ō���͂r����̑�^4�쓮�̎O�H�p�W�F���Ԃɓ��悳���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B �@�钆��1�����ɉ䂪�Ƃ̑O�Ɍ}���ɗ��Ă��炢�A�O�����ߏ��̕����炨�a�������Ă���܂����x�������S�P�[�X���ב�ɋl�ߍ��݂܂����B�L����ƂŎ���3�P���ȑO��肱�̊����ɎQ�����Ă��邱�Ƃ�m�������l���̗F�l�m�l�����̔�Вn�ւ̏o�����ɍ��킹�Ďg��Ȃ��Ȃ����ߗނƂ��ɓ���K���i����������ł��������܂��B �@�钆��1�����ɉ䂪�Ƃ̑O�Ɍ}���ɗ��Ă��炢�A�O�����ߏ��̕����炨�a�������Ă���܂����x�������S�P�[�X���ב�ɋl�ߍ��݂܂����B�L����ƂŎ���3�P���ȑO��肱�̊����ɎQ�����Ă��邱�Ƃ�m�������l���̗F�l�m�l�����̔�Вn�ւ̏o�����ɍ��킹�Ďg��Ȃ��Ȃ����ߗނƂ��ɓ���K���i����������ł��������܂��B�@�R�D�P�P�̓����{��k�Ђ̌�A�����̕��X�����{�l�Ƃ��Ă̓����ӎ����牽�����Ă��������c�c�ƍl���Ă��Ă����̕��@��T�������˂Ă���悤�ł��B3�l�ڂ̂j����ɂ�����O�œ��悵�Ă��������A�����3�l�̏��V�{�����e�A���悹���p�W�F���͐^�钆�̋��t���H�A��s���A�����ē��k���������Ђ�����k�Ɍ��������葱���܂����B �@�r�����x���r�`�Ńg�C���x�e�A�����Ē��H�x�e�Ȃǂ��Ƃ��Ă܂�����A�������s���Ă��鑼�̎Ԃ̃����o�[�Ƃ��g�тŘA������荇���Ȃ����H�g�j�����h�ɐi�H�����܂����B��Ȃo�`���獑���r�`�Ɍ���������ɂȂ�Ɩ������ɖ����Ă��āA�ӂ�͖��邭�Ȃ肩���Ă��܂����B�����č������~��锒�h�b�ɒ�������ɂ͑O�ʂɔ���������������������A��̐��炩�Ȏp����X���}���Ă���܂����B  �@���h�b�����30����ʓ��𑖂�A�Q�����n�̑̈�ّO�ɓ��������̂�7��15���ł����B�Г�5����45���̐^�钆���s�ł����B�i�~�Ⴊ���������̂��K�^�ł����I�j �@���h�b�����30����ʓ��𑖂�A�Q�����n�̑̈�ّO�ɓ��������̂�7��15���ł����B�Г�5����45���̐^�钆���s�ł����B�i�~�Ⴊ���������̂��K�^�ł����I�j�@�������z��̑̈�ّO�ɂ͂�������20�l���炢�̔�Ў҂̕��X�������������҂��ł����B����͊����̒����s������҂��Ƃ͌��N�ォ����l���I�ɂ��D�܂����ƌ������ƂŁg�撅���h��p�~���A�g���I�`���h�ɕύX�����̂ł����A����S�Ɏ��m����Ă͂��Ȃ��悤�ł����B���W�܂�̕��X��8����萮�����s��9�����10�l���̂�����Œ��I���܂��c�c�Ɛ������Ă��Ȃ��Ȃ������Ă��炦�܂���ł����B�@���̕��@�Ȃ�ΐ���������͋A��Ă��Ԃ̒��Œg������Ă����܂�Ȃ�����ł��B5��ڂɂ��čŏ��̎��݂Ȃ̂ő��������͂���܂�����600���߂��̐����������z�肵�A9����蒊�I���J�n�������܂����B���̍��ɂ̓o�U�[��ꒊ�I��̑O�ɂ͐l�A�l�A�l�̈������̏ł������F���R�ƒ��I��Ƃɋ��͂��Ă��������܂����B  �@���́g�H���i�S���h�A�j����͂��ׂ̗́g�ѕz�S���h�A�r����͂܂����ׂ̗́g�Q��S�ʒS���h�ł����B���I�ɓ��������l�͂܂�������Ő����p�́g�l�ߍ��킹�̑܁h���e�X���A���ꂩ�玟�̃u�[�X�ɐi�݂܂��B���S�l���Ƃ����g�݃p�b�N�h�S���ɂ��ꂼ���܂��̕����������ꂽ���肪���Ă���A���̐S�̂��܂₩���ɂ͖{���ɓ���������܂����B���Ԃl���̕��X�����̓��ׂ̈ɉ����������č��ꂽ�̂ł��傤�c�c�B �@���́g�H���i�S���h�A�j����͂��ׂ̗́g�ѕz�S���h�A�r����͂܂����ׂ̗́g�Q��S�ʒS���h�ł����B���I�ɓ��������l�͂܂�������Ő����p�́g�l�ߍ��킹�̑܁h���e�X���A���ꂩ�玟�̃u�[�X�ɐi�݂܂��B���S�l���Ƃ����g�݃p�b�N�h�S���ɂ��ꂼ���܂��̕����������ꂽ���肪���Ă���A���̐S�̂��܂₩���ɂ͖{���ɓ���������܂����B���Ԃl���̕��X�����̓��ׂ̈ɉ����������č��ꂽ�̂ł��傤�c�c�B�@��X�̑O�ɗ���ꂽ���q����i�H����Ў҂̕��j�ɏ����ł��i�����I�шՂ��悤�ɕ��וς�����A��]�̕i��T������A���邢�͊���̐��ʈȏ�̕�����܂ɓ���Ȃ��悤�ɒ��ӂ���̂���X�̑傫�Ȏd���ł����B��X�̋��ɕt���Ă���h�c�J�[�h�����āg���ꂦ��t�����炱��ȂƂ��܂ŗ��Ă�̂��H�h�Ƌ����A���A��ƕ����čX�ɋ����A�g���肪�ƂˁI�������I�h�Ƃ�����q�ׂĂ�������������������܂����B �@����͐V�������݂́g���I�����h�������ꂽ�ׂɊ����i�H���̔������j�͂�����肾���Ԓx���Ȃ�܂������A����ł��ߌ�3������ɂ͈ꕔ�i���i�ߗށA���˕��A�{�@���j���c���ďI�����܂����B�o�U�[���őS���W�܂�A���̃o�U�[�i�����s�j�̔��N�l�̏�������̈��A������A�U��܂����B  �@��X�g�R�D�P�P�L�u�h�̃����o�[�͂����̂Ƃ���߂��ɂ���g�T�U�G�H���h�ɗ������A�x�����H�����܂����B�{�����[�������Ղ�Ȕ��������H���i�C����H�A�R����H���j��H�ׂ���A���݂��̎��ȏЉ�����܂����B����V�����l�X������荡����R�O�l���܂����B�H���̌�͂��ꂼ��̎Ԃɕ��悵�ċ߂��̌��n���Y�̔��̓X�ɂ��A�C�`�S�₻�̑��̖�����߂܂����B�������Вn�̍앨�̏���N�̂ЂƂ̊����ł����B�X�̐l�����͕X���Ԃ��߂�����ɂ�������炸�A��X�̓�����X���J���đ҂��Ă��Ă��������܂����B �@��X�g�R�D�P�P�L�u�h�̃����o�[�͂����̂Ƃ���߂��ɂ���g�T�U�G�H���h�ɗ������A�x�����H�����܂����B�{�����[�������Ղ�Ȕ��������H���i�C����H�A�R����H���j��H�ׂ���A���݂��̎��ȏЉ�����܂����B����V�����l�X������荡����R�O�l���܂����B�H���̌�͂��ꂼ��̎Ԃɕ��悵�ċ߂��̌��n���Y�̔��̓X�ɂ��A�C�`�S�₻�̑��̖�����߂܂����B�������Вn�̍앨�̏���N�̂ЂƂ̊����ł����B�X�̐l�����͕X���Ԃ��߂�����ɂ�������炸�A��X�̓�����X���J���đ҂��Ă��Ă��������܂����B�@�������̌�A���̘j�����̒��ł���Ԕ�Q�̂����܂��������C�ݒn��Ɍ������܂����B�P�C�O�O�O�l�ȏオ�]���ɂȂ�ꂽ�Ƃ������l�n��A�r�l�n��͂����Èłɂ܂�ĂقƂ�ǂ�����̏�i�͉��o���܂���ł����B������͎����̈ł̕����ʼn�X�̏���Ă�������̎Ԃ̃w�b�h���C�g�̖����肾������Ⴂ�ɕ����o�Ă���܂����B �@�R�D�P�P�̑O��܂ł��̂�����͂�������̏Z��Ȃ�сA�����̏��X��R���r�j������œ��킢�������Ă����̂ł��傤�B�X�H�ɂ͗l�X�Ȗ����肪���A�����̐l�X���s�������Ă������������ɂ������̂��܂�Ŗ��̂悤�ł��B��X�͐����Ȃ�����������߂Ă��܂������A�����ɕs�C���Ɍ��邠�̂����Ắg���̊C�h�͍��͉������Ȃ������悤�ɐÂ�����ۂ��Ă��܂����B �@�����͐S�̉��[���v�������h���Ȃ���Â��C��1���[�^�[���炸�̂��̔߂��݂Ƌ]���҂̉��O�̕Y�����̒n�𗣂�A���ꂼ��̉ƘH�Ɍ������܂����B�Ƃ��ǂ������H���p�Ǝv����g���b�N�����ꂿ�����A�ł̒��֏����Ă䂫�܂����B �@��t�̊e�X�̎���ɓ��������͖̂��9�����ł����B�r����̃p�W�F���̋����v�͂Ȃ�ƈ�����s�W�T�O�L�����Ă��܂����B�@�@�@�@�@�i�������F�L�j |

���@�u�������̂��̓d�b�vTV���f�̂��m�点

| �@�������Ɓi�@�@�j�ł��B�u�������̂��̓d�b�v�̌㉇��Ɋւ���ĂT�N���܂�ƂȂ�܂��B���̊ԁA����S�R��ł��A�`�����e�B�f���A�R���T�[�g�͂��ߊ�t�Ȃǂɂ����͂������������B�����炵�ĉ�����A�����̗͂�L��v���A�����ւ̑傫�ȗ�݂ƂȂ��Ă��܂��B �@�P�P���T���ɂ́A�u�������̂��̓d�b�v�ݗ��S�O���N�L�O���T���A�c�@���܂����}�����āA�Ƃ�s���܂����B�e���f�B�A�����グ�Ă���܂����̂ŁA�F�l�̂��ڂɂƂ܂������Ƃ��������Ǝv���܂��B�Ȃɂ䂦�ɂ��A�n���Ȋ����ׁ̈A���܂˂��m���Ă��Ȃ��̂��c�O�Ȃ̂ł����A���̓x�A�u���̂��̓d�b�v�Ɋւ���h�L�������^���[�ԑg��TV���f����邱�ƂɂȂ�܂����B�����Ԃ������悤�ł�����A�����������������Ǝv���܂��B �P�@���@ ���F�@�����Q�R�N�P�Q���P�W���i���j�@�ߌ�Q������1���� �Q�@�����ǁF�@�t�W�e���r�i�W�`�����l���j �R�@���@ �e�F�@�u���̂��̓d�b�v�Ɋւ���h�L�������^���[�@ |

���@�����q�̋����ł��p�[�e�B�[

| �@11��1���t���̌Éꂳ��̎莆�ŁA�u�����ł��p�[�e�B�[�v�ɗU���܂����B���˂Ă��狼���ł����C�s���Ă����Ŗ���ƍ��������g�Ƌ��F�`�h�ƂȂ����̂ŁA�u�k��v�ɂ���Éꂳ��̃}���V�����ł��̂���I�ڂ́u�����ł��p�[�e�B�[�v�����Ƃ̂��Ƃł����B���͈ȑO�ɂ��̃z�[���y�[�W�Łu�����̂����v�Ƃ������͂����f�ڂ��Ă���������Ƃ�����̂ŁA���Ɏw�����ꂽ���̂Ǝv���Q�����������܂����B �@�����́u���̎������݊��}�v�Ƃ������̂ŁA���x�V���̏���J��������u�����~�v�̂T���r�Ƃ܂݂�����ނ��ۗ�ܓ���̃o�b�O�ɓ���Ď����čs���܂����B  �@�Éꂳ��̍��@�}���V�����u�g���X�e�B�A�k��v�͋��������q�̈��O�̖k��w����k���T���̏��ɂ���Ƃ������Ƃł����A�䓌��̎��̉Ƃ���ǂ̂��炢�����邩�����炸�A�Ƃ肠�����Q���ԂƂ݂ĂP�Q���O�ɉƂ��o�܂����B�ł��V�h���狞�����̏����}�ɏ��ƂR�O���قǂŒ����Ă��܂��A�u�g���X�e�B�A�k��v�ɂ͏W�����Ԃ̂R�O���ȏ�O�ɓ������Ă��܂��܂����B �@�Éꂳ��̍��@�}���V�����u�g���X�e�B�A�k��v�͋��������q�̈��O�̖k��w����k���T���̏��ɂ���Ƃ������Ƃł����A�䓌��̎��̉Ƃ���ǂ̂��炢�����邩�����炸�A�Ƃ肠�����Q���ԂƂ݂ĂP�Q���O�ɉƂ��o�܂����B�ł��V�h���狞�����̏����}�ɏ��ƂR�O���قǂŒ����Ă��܂��A�u�g���X�e�B�A�k��v�ɂ͏W�����Ԃ̂R�O���ȏ�O�ɓ������Ă��܂��܂����B�@�Éꂳ��̕����͍ŏ�K�̂P�O�K�̊p�����ŁA�Q�O�`�R�O����������e���X�t���Ƃ��������Ȃ��̂ł����B���ւ�������ĉE���̕����ł͎Ŗ���A��������Ƃ�����l�́g�t���h�ƌĂ��l�������ł��̍Œ��ŁA�e���X�ł͐��삳�����q����Ȃǂ��k���Ă���A�Éꂳ��͎��◿���̏����ő�Z���Ƃ������Ƃ���ł����B �@�����A�����g���ȃe���X�ɏo�Ď��͂߂���A�F�Œk�����肵�Ă��̂܂܃r�[�������ݎn�߂Ă��܂��A���̌�A���ɂ���܂ł̂V���Ԉȏ�A�r�[���A���{���A�Ē��A���C�������ݑ����邱�ƂƂȂ�܂����B �@�Éꂳ�p�ӂ��Ă��ꂽ�͓̂痿���ł������A���̑��ɂ��Q���҂����낢��Ȃ��̂�����������̂ŁA���ݕ��ƐH�ו��͖L�x�ł����B��������̂悤�Ɏ���̍؉����炱�̓������Ă�������̒��K���������ސl�A�~�Â���̂悤�ɗM�q���������ސl�Ȃǂ�����A�����������u�v�ۓc�v�̂P���r���A�y�c���u��b�R�v���A��肳�Ē��Ȃǂ����Q���A�����R���藿����X�C�[�c�������Q���Ă����悤�ł����B �@�����ł��́A�Ŗ���A��������Ɓg�t���h�̂R�l���������痈�ĕ��Ƃ��Ď�ۂ悭����Ă���A��J���Ď�肠�����Q�Q�l�����܂������A�Q���҂͍ŏI�I�ɂQ�O���ƂȂ�܂����̂ʼn��Ƃ����肽�悤�ł��B �@�����őq�c��̈��A�Ɗ��t�Ńp�[�e�B�[�̊J�n�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�q�c��̈��A�ŏ��߂Ēm�����̂ł����A�Éꂳ��A��������A�q�c����͑O�X���ɋ{�錧�j�����Ɏx��������͂��Ă�����z�z����{�����e�B�A�ɍs���Ă����Ƃ̂��ƂŁA�O���̖�x���A�������Ƃ������ƂŁA����ɂ͈ꓯ�������芴�S������ł����B  �@�ł��������͂��̌�䥂ł�̂ł����A��ʉƒ�ɂ͋������̂悤�ȑ傫�Ȋ��͂Ȃ��̂ŁA��r�I�傫����łR�`�S�l���Â���ɂ�������䥂ł��̂ł�����܂���ςȍ�ƂɂȂ�܂����B�ł��Éꂳ�p�ӂ��Ă��ꂽ�痿����܂ݗނ�H�ׂȂ���A�ӂ�ɂ���������݂Ȃ���҂����̂ł���قǂ̍����͂���܂���ł����B���������Ȃǂ̐H�������Ȃ��̂ŁA�g������h�̂悤�ɂ݂��`�p�̂��o���g���A�����`�͎s�̂̂��̂𐅂Ŕ��߂Ďg���܂����B �@�ł��������͂��̌�䥂ł�̂ł����A��ʉƒ�ɂ͋������̂悤�ȑ傫�Ȋ��͂Ȃ��̂ŁA��r�I�傫����łR�`�S�l���Â���ɂ�������䥂ł��̂ł�����܂���ςȍ�ƂɂȂ�܂����B�ł��Éꂳ�p�ӂ��Ă��ꂽ�痿����܂ݗނ�H�ׂȂ���A�ӂ�ɂ���������݂Ȃ���҂����̂ł���قǂ̍����͂���܂���ł����B���������Ȃǂ̐H�������Ȃ��̂ŁA�g������h�̂悤�ɂ݂��`�p�̂��o���g���A�����`�͎s�̂̂��̂𐅂Ŕ��߂Ďg���܂����B�@�̐S�̋����̖��ł����A���ꂪ�\�z��y���ɏ��邨�������ł����B�������͐M�B�Y�̂��̂ŁA�����Ƃ̊����͂Q�F�W�Ƃ������Ƃł������A�ƂĂ�����������A�A���������炩�Ő����т����肵�Ă��܂��܂����B���͂��́u�����ł��p�[�e�B�[�v�ɎQ�����邽�߂̏����Ƃ��āA�Q�`�R���O�ɐ́u������l�v�Ɠ��Z�́u�|��ԁv�ł������������̖����������莎���Ă������̂ł����A�����̖��X�̋����ɔ�ׂĂ����F�Ȃ��o�����������Ǝv���܂��B��������ƎŖ���ɂ͊��ӂ���ƂƂ��ɁA�����܂Řr���グ�����ƂɐS���犴�����܂����B �@���̌�A�̌��R�[�i�[���J�Â���A�����ł��g�Ƌ��F�`�h�̂R���̎w���̉��A���V����B�����R���`�������W���Ă��܂����B �@�Éꂳ��̘b�ł́A���̍��}���V�����͉����̏W�܂�̎��ɂ����g���Ă���Ƃ̂��ƂŁA�Éꂳ�g�͌��ݕʂ̉ƂɏZ��ł���Ƃ̂��Ƃł����B���̓��̂悤�ɂQ�O�����炢�̏W�܂��Ă��y�Ɏ��e�ł���L��������A�k�̒��ō���͂S�R��̖������s���������ł���Ă͂ǂ����Ƃ̈ӌ����o�Ă��܂����B �@�X���߂��ɂ��̉�����J���ƂȂ�A���Ȃǁg�H�ׂ邾���̐l�h�͌Éꂳ��̃}���V�����𑁁X�ɂ��ɂ����̂ł����A�����炭��Ɏc���������̊F�����Éꂳ��͌�n���ł���������ς��������ƂƎv���܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���ꂩ����A����ɒ��肸�ɔN�Ɉ�x���炢�͂���ė~�����s���������Ǝv���܂����B�@�@�@�@�@�@�@�i�������F�L�j |

�@

�@ �@

�@

���@�N���X��J����܂���

�@�����Q�R�N�P�P���P�X���A�Ǘ��l������������@�w���T�g�̃N���X������E�V���̖^�a�����X�g�����i�������j�Ő���Ɂi�H�j�J����܂����B�Q���҂͂X���ł����B���̒��ɂ́u��ɂ��v�i���̃y�[�W�̉����Q�Ɓj�̃����o�[���S���o�Ȃ��Ă���A���̃����o�[�͊J�Î����̌ߌ�S���܂ł͎��Ԃ�����̂ŁA�ߌ�Q���� JR���w�őҍ��킹�����č������m���p�قŊJ�Â���Ă����u�S���W�v���ϗ����܂����B�u�S���W�v�� �X�y�C���̍����u���h���p�ُ����̍�i�𒆐S�Ƃ����P�Q�O�_�]��̍�i���W������A�v���̗��������r��錃���̎�����������S���̓Ƒn�I�Ȍ|�p���E���Љ��Ă��܂��B JR���w�őҍ��킹�����č������m���p�قŊJ�Â���Ă����u�S���W�v���ϗ����܂����B�u�S���W�v�� �X�y�C���̍����u���h���p�ُ����̍�i�𒆐S�Ƃ����P�Q�O�_�]��̍�i���W������A�v���̗��������r��錃���̎�����������S���̓Ƒn�I�Ȍ|�p���E���Љ��Ă��܂��B�@���̓��͐����̉J�ł������A�\��̌ߌ�S���ɂ͑S�����N���X���ɏW�����܂����B���a�S�R�N�ɑ��Ƃ��ĂS�R�N�o�������N�A������M�N�Ƃ�����l��M�N�̐s�͂ɂ��A�A������ꂽ���F�͂Q�Q���ł������A�d�����̗\�肪�����Ă�����A�a�C���Ò��ŗ����Ȃ��l����������܂����B�����P�P�����o�Ȃ̗\��ł������}篂Q�����̒��s�ǂ̂��ߌ��ȂƂȂ��Ă��܂��܂����B �@���͂��̃N���X��͍�N�����̉��ŊJ�Â����̂ł����A���݂����̍ɂȂ�Ɩ����ǂ��Ȃ邩������Ȃ������鎞�ɂȂ�ׂ�����Ă������Ƃ������ƂŁA�N���X��͖��N�P�P���̑�R�y�j���ɂ��̏ꏊ�ŊJ���Ƃ������Ƃ������Ă����̂ł��B���ƈȗ����߂Ċ�����킷�l�����܂������A�u���͂ǂ����Ă���v�Ƃ����悤�Șb�Œ����ɐ���オ��܂����B �@�I�X���K�Ƃ����Ȃ��猎�ɉ��͈ȑO�̎d���Ɋւ�邱�Ƃ����Ă�����A�P�A�}�l�[�W���[�̎��i����  �����ĘV�l���{�݂̐ӔC�҂̎d�������Ă�����A���邢�͂��܂������ʑ̗͂����āi�H�j�x���̎d�������Ă�����A���̃P�A�}�l�[�W���[�i�I�j�����Ă���ȂǁA�l���̉߂������͂��܂��܂ł������A����̐l�͐g�̂̂ǂ����ɏ��Ȃ��炸�����i�Α��j��J���������A���̂��@�����M���Ȃ��疈�����Ă���Ƃ��������ł����B���܂������̑��ɃA���R�[�������ݕ���̃R�[�X�ł������A�݂�Ȏ�ʂ������ĂЂƍ��̐����͂Ȃ��A�������͗����̌������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ə������т����C�����܂����B �����ĘV�l���{�݂̐ӔC�҂̎d�������Ă�����A���邢�͂��܂������ʑ̗͂����āi�H�j�x���̎d�������Ă�����A���̃P�A�}�l�[�W���[�i�I�j�����Ă���ȂǁA�l���̉߂������͂��܂��܂ł������A����̐l�͐g�̂̂ǂ����ɏ��Ȃ��炸�����i�Α��j��J���������A���̂��@�����M���Ȃ��疈�����Ă���Ƃ��������ł����B���܂������̑��ɃA���R�[�������ݕ���̃R�[�X�ł������A�݂�Ȏ�ʂ������ĂЂƍ��̐����͂Ȃ��A�������͗����̌������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ə������т����C�����܂����B�@���t�͎����̔��ŋ���������Ă���Ƃ����F�B���F�����҂��Ă����Ƃ����̂ŁA������̒��𐮂��Ă����Ȃ��Ă͂Ǝv���Ă��܂��B �@�����N���X��̊��������߂āA���݂��̌��N���C�����ߌ�U�����ɂ͑��X�Ƃ��J���ɂȂ�܂����B�O�͂܂��J���~�葱���Ă��܂����B�@�@�@�i�O��[�j�F�L�j |

���@����s�����Ƌ���W���J�Â���܂�

�@���c棑]�F����߂Ă��������s�����Ƌ����Âɂ��u��T�����s�����Ƌ���W�i������i10�I�j�v�����̂Ƃ���J�Â���܂��B �@���c棑]�F����߂Ă��������s�����Ƌ����Âɂ��u��T�����s�����Ƌ���W�i������i10�I�j�v�����̂Ƃ���J�Â���܂��B�@�o�i��Ƃ͌���c�̓W�̓��W�A��ȓW�A�����W�A�����W�A���{�A���f�p���_���W�A�V�\���W�A���тɍ�ʌ��W���Ŋ���̗m��Ƃł��B�e��Ƃ̑�\��i�ƕ��i���A�S�O�_�]���ꓰ�ɓW������܂��B �@�|�p�̏H�ł��B���o�|���ɂȂ��Ă݂Ă͔@���ł��傤���B �P�@���ԁF�@����23�N11��17���i�j�`11��23���i���j �@�@�@�@�@�@�ߑO10���`�ߌ�6���i�ŏI���͌ߌ�5���܂Łj �Q�@�ꏊ�F�@����s���M�������[ �@�@�@�@�@�@�@�iJR������u����w�v�����O�P���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c棑]�F�u����ێR�����vF15�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

���@�����{��k�Д�Вn�{�����e�A�ɎQ������

|

�@�R�D�P�P���k�n����k�Ђ̌ア�����n�ɍs���{�����e�A�����ɎQ���������Ə�X�l���Ă��܂������Ȃ��Ȃ����̋@�����܂���ł����B�R�����̂��тS�R��Ԃ̂j����̌Ăт����ł���Ƃ��̋@��܂�� |

���@�����w�`�����������h����K��

|

|

���@�@���I���̂̍l����

| �@������Y�i�@�@�j����u�@���I���̂̍l�����v�Ƒ肷��Q�l���������������܂����̂ŁA�T��ɂ킽���ĘA�ڂ��邱�ƂƂ������܂����B �@�i��P��ڂ� �R�R ���N���b�N�j �@�i��Q��ڂ� �R�R ���N���b�N�j �@�i��R��ڂ� �R�R ���N���b�N�j �@�i��4��ڂ� �R�R ���N���b�N�j �@�i��5��ڂ� �R�R ���N���b�N�j |

���@����s�Łu�����W�v���J�Â���܂���

�@���c棑]�F����߂Ă������s���p�Ƌ����Ấu�����W�v������23�N8��5���i���j����8��10���i���j�܂ŁA����s�s���M�������[�ŊJ�Â���A���{��A�m��A�ʐ^�A���Ȃǔ���6����̍�i160�_�]���ꓰ�ɓW������܂����B �i���c棑]�F����̌��t�j �i���c棑]�F����̌��t�j�@���̓x�̓����{��k�Ђɂ���Ђ��ꂽ�����̊F�l�ɋނ�ł��������\���グ�܂��B���������������S��肨�F��\���グ�܂��B �@�{�N�̔����W�́A����s���M�������[��160�]�_�̏���i�ꓰ�W���ƂȂ�܂����B�����ԁA����s���M�������[�A����s�����M�������[�A�M�������[�Ηق�3���̓W���ł����B�����W�̖��N���ȉ�A�o�i�҂̈ӌ��Ɠ���Ґ������āA�s���̐����Q�l�ɂ��Ă̌��f�̊J�ÂƂȂ�܂����B�o�i�҂́A��N���10�������ƂȂ�܂�������ʃA�N�Z�X�̗ǂ�����s���M�������[����6���召��i���ꓰ�W���J�Âł��邱�Ƃ͊�������ŃI�[�v���̓����y���݂ł��B |

���@�d�율�q����̌W�����Ă��܂���

| �@���G�ŕ����Ȋw��b�܁A�O����b�ܤ�O�c�@�c���܂Ȃǐ��X�̏܂����Ă����d�율�q����i�@�@�j���A����23�N6��20���i���j�`6��26���i���j�̊ԁA�����E������GALLERY�@KUBOTA�ŌW���J�Â���܂����B �@�Ǘ��l�͊J�Â̏�����43����̗F�lM�N�ƈꏏ�Ɍ��ɍs���܂����B�d�삳��ē��̂͂������������������AM�N����ꏏ�ɍs���Ȃ����ƗU��ꂽ�̂ŁA���̓��A��l�ʼn��l�`�ɍs���č��؋q�D�ŐH�������Ȃ���`���ӂ����郉���`�E�N���[�Y���y���݁A���̌�W�ɏo������Ƃ����v��𗧂Ă��̂ł��B �@�N���[�Y�̂��Ƃ͏ȗ����܂����A�W���ł��d�삳�ɂ��₩�Ɍ}���Ă���܂����B�����45�_�̍�i���W������Ă��܂������A�������n���Ȃ肻�̃G�l���M�b�V���ȃp���[�Ɉ��|�����v�������܂����B���̏����Ȑg�̂̂ǂ����炱�ꂾ���̍�i��n�o���錹����̂��낤�Ƌ����Ɠ����ɕs�v�c�ȋC�����ɂȂ�܂����B����ŁA�d�삳��̍�i�͐l���i���ɏ����j���肩�Ǝv���Ă�����A�䓌��r�V�[�ɂ�����푾�Y�@�≡�l�C�^�����قȂǂ̊G���W������Ă��ĐV�������������܂����B �@�ŋ߂͏����앗���ς��Ă��Ă���Ƃ̂��Ƃł������A���̕��ʂł͂Ƃ�Ɗ��������������Ȃ��Ǘ��l�͂ǂ��ς�����̂��悭������܂���ł����B�����Ă݂�Ə]���͉��s�����[���G�������̂��ŋ߂́u�ʁv����������悤�ɂ��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B���������Ă݂�Η֊s�̐������������^�b�`�ŕ`����Ă���悤�ȋC�����܂����B �@���ɂ��d�삳��̐搶���y�̕��������Ă��܂������A��l�ɔޏ��̍�i���̎^���Ă����܂����B |

���@�u���m�W�v���d�삳��̍�i������܂����

| �@��25����m�W(����W)������23�N5��25���i���j����6��6���i���j�܂ō����V���p�قŊJ�Â����d��b�q����̍�i��500�_�̓��I��i�̒��ŁA����܂���܂���܂����B�COOL��Ƃ�����̂P�O�O���̖��G�ŁA����܂̎�܂͏��o�W�̍�N�Ɉ�������2��ڂł��B |

���@��ɂ��u�[���������V�h���C�u�v���J�Â���܂����i���̂Q�j

�@��Q���� �@��Q�����@�܂��ł͂���܂��������X�z���˂����o�������ȓV��̒����X�^�[�g���A�F�蓔��A�쓇�蓔������ŖK��܂����B�쓇�蓔��͖[���œ�[�Ɉʒu���Ă��āA�����p�ɏo���肷��D���ɂƂ��ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă���A���{�̓���T�O�I�ɂ��I��Ă��܂��B�H�����̂��ߒ��ɏ���Č��w���邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A�����W���قœ���̃����Y�ȂNjM�d�Ȏ��������邱�Ƃ��ł��܂����B�C�݂��U�����A�߂��̑��ނ�ł��ꂢ�ȕP�S���̉Ԃ������܂��� �@���̌�t�����[���C���Ƃ����C�ݓ��H����H�A�V�Ï����������܂����BS�N�������^�J�[���^�]���Ȃ���A���̕ӂ�̃z�e���̎���͉��X�Ŏ��Y��z�������^�ł���Ƃ��A���̐�̕l�ӂ͂悭�Ɠ��ƂQ�l�ŗV�тɗ��鏊���Ƃ��i�����������܁j�ƁA���낢����������Ă���܂����B �@����s�̓V�Ï����ł́A�V���D�ɏ���đ�̉Y���ӂ��C���猩�����܂����B���@���l�̐��a�n�̑�̉Y�A���a�̍ۂɑ��⏬�₪�Q��W���ȂǁA�����̊�ւ��N�����̂�ڂ̓�����ɂ����y�n�̐l�X�́A��  ��ȗ��V�O�O�N�ȏ���̊ԁA��̉Y�n�Ƃ��Ď�葱���Ă����Ƃ̂��ƂŁA�n���ł͑�������ĕߊl���Ȃ��K�킵���c���Ă���Ƃ̂��Ƃł����B�D�����D���~�߂ĊC�ɉa���T���Ƒ傫�ȃq���}�T�Ƃ��������������ɂ���Ă��ĉa�ɌQ����܂����B���ꂩ�班���x��đ�R�̑₪�W�܂��Ă��܂����B�C�ʼnj���ł����������̂͏��߂Ăł������A�����ē����ʂ�悤�Ȑg�̂��ƂĂ������������܂����B�a�����́A���@�̒�q���������ƐՂɌ����������̂����A�Q�x�̒n�k���Ôg�ɑ����A���݂̂Ƃ���͂R�x�ڂɌ��Ă�ꂽ�Ƃ��낾�Ƃ����b�ł����B ��ȗ��V�O�O�N�ȏ���̊ԁA��̉Y�n�Ƃ��Ď�葱���Ă����Ƃ̂��ƂŁA�n���ł͑�������ĕߊl���Ȃ��K�킵���c���Ă���Ƃ̂��Ƃł����B�D�����D���~�߂ĊC�ɉa���T���Ƒ傫�ȃq���}�T�Ƃ��������������ɂ���Ă��ĉa�ɌQ����܂����B���ꂩ�班���x��đ�R�̑₪�W�܂��Ă��܂����B�C�ʼnj���ł����������̂͏��߂Ăł������A�����ē����ʂ�悤�Ȑg�̂��ƂĂ������������܂����B�a�����́A���@�̒�q���������ƐՂɌ����������̂����A�Q�x�̒n�k���Ôg�ɑ����A���݂̂Ƃ���͂R�x�ڂɌ��Ă�ꂽ�Ƃ��낾�Ƃ����b�ł����B�@���Ԃ������Ă������߁A���Y�̉��s��̌��w�̓p�X���A�u���̍����v�̋L�O�肪�����h�̊C�݂��ʉ߂��A�匴����C�݂𗣂�A�����̂����ݎs���y�����قɌ������܂������A���̓��͂����ɂ��x�قł����B�����͎��h�̎n�c��쐳�M�����̒��̏o�g���������Ƃ���u���h�̂ӂ邳�ƈ��i�����݁j�v�����Ƃ̊�{�Ƃ��Ă���Ƃ̂��ƂŁA���h�̊G��𒆐S�ɑ�a�G��Ԕh�̍�i�Ȃǂ��q�ςł���\��ł������c�O�ł����B  �@���ꂩ��命��̏鉺���ɓ��蒋�H��ۂ�܂����i�C�N�����͂������i�����̂łƂɂ��܂����j�B�����⓹�Ȃǒ����݂̂��������ɍ]�ˎ���̖��c���v�킹��悤�ȕ��͋C������A�[���̏��]�˂Ƃ�������R����������悤�ȋC�����܂����B���̌�命���ɍs���܂����B��t���������ق̑命��镪�قƂ����ʒu�t���ɂȂ��Ă��܂����B�퍑����ɕ��c�������邵���Ƃ����Ă��܂����A���̌㗢�������`�̗������̏d�b�ł��鐳�؎�������A����ɂ��̌㓿��ƍN���]�˂ɓ���ƁA�d�b�̖{�������������ɓ���Ď��߂����A�P�O���̏��̂�^�����Ƃ����Ă��܂��B�{�����̌�A�����A�R�A��_���ւƈ����p����A���̌㏼�������X��ɂ킽���Ď��߁A�����ېV�Ɏ������Ƃ̂��Ƃł����B �@���ꂩ��命��̏鉺���ɓ��蒋�H��ۂ�܂����i�C�N�����͂������i�����̂łƂɂ��܂����j�B�����⓹�Ȃǒ����݂̂��������ɍ]�ˎ���̖��c���v�킹��悤�ȕ��͋C������A�[���̏��]�˂Ƃ�������R����������悤�ȋC�����܂����B���̌�命���ɍs���܂����B��t���������ق̑命��镪�قƂ����ʒu�t���ɂȂ��Ă��܂����B�퍑����ɕ��c�������邵���Ƃ����Ă��܂����A���̌㗢�������`�̗������̏d�b�ł��鐳�؎�������A����ɂ��̌㓿��ƍN���]�˂ɓ���ƁA�d�b�̖{�������������ɓ���Ď��߂����A�P�O���̏��̂�^�����Ƃ����Ă��܂��B�{�����̌�A�����A�R�A��_���ւƈ����p����A���̌㏼�������X��ɂ킽���Ď��߁A�����ېV�Ɏ������Ƃ̂��Ƃł����B�@���ׂĂ̌��w�A���V���I���ĎԂ͋A�H�ɂ��AS�N�̉Ƃ̋߂��̗_�c�w�ɓ������܂����B�F������������ł鎞���P�l��������m���A���R�[���E�r�[���ʼn䖝���A�Q���Ԃ̃h���C�o�[�������Ă��ꂽS�N�Ɋ��ӂ��A���U�ƂȂ�܂����B |

���@�����W���d��b�q����̍�i���O�c�@�c���܂����

| �@��R�Q���W���A�����Q�Q�N�P�Q���Q�O���i���j����P�Q���Q�T���i�y�j�܂Łu�V�A�^�[�P�O�P�O�i���イ�j�v�ŊJ�Â���A�d��b�q����̖��G�̍�i���Q�_�W������A�u���Ȃ��Ȃ�@�ǂ�����H�v�i�R�O���j���O�c�@�c���܂���܂��܂����B |

���@��ɂ��u�[���������V�h���C�u�v���J�Â���܂����i���̂P�j

�@�啪���Ԃ��o���Ă��܂��܂������A�����Q�Q�N�V���T���A�U���̗����ɂ킽���āA��ɂ��́u�[���������V�h���C�u�v���J�Â���܂����B���̓x�͊����̑������n���ȗ����߂Ă���H�N����S�N�Ƀo�g���^�b�`���ď��߂Ă̍Â��ŁA�������ꔑ�h���C�u�Ƃ����̂����߂Ăł����B �ꏊ��S�N�̒n���Œn���⓹�H����Ȃǂɏڂ������Ƃ�����A�����^�J�[�̎�z�Ɖ^�]�A�ό��n�̃K�C�h�A�h���ꏊ��H���̐��b�ȂLj�������Ă���܂����B�~�J�̍Œ��ł��̗����͓����A��ʂł͑�J�^�����ӕo����A�e���r�̃j���[�X�ł͎Ԃ��^���ŗ����������Ă���摜�Ȃǂ��f���o����Ă���̂ɁA��t���암�͂قƂ�Ǎ~�J���Ȃ��A���X���z������o���Ƃ����K�^�Ɍb�܂�܂����B�i�����̂łQ��ɕ����Čf�ڂ��܂��B�j �ꏊ��S�N�̒n���Œn���⓹�H����Ȃǂɏڂ������Ƃ�����A�����^�J�[�̎�z�Ɖ^�]�A�ό��n�̃K�C�h�A�h���ꏊ��H���̐��b�ȂLj�������Ă���܂����B�~�J�̍Œ��ł��̗����͓����A��ʂł͑�J�^�����ӕo����A�e���r�̃j���[�X�ł͎Ԃ��^���ŗ����������Ă���摜�Ȃǂ��f���o����Ă���̂ɁA��t���암�͂قƂ�Ǎ~�J���Ȃ��A���X���z������o���Ƃ����K�^�Ɍb�܂�܂����B�i�����̂łQ��ɕ����Čf�ڂ��܂��B�j��P���� �@�W�����Ԃ�9��30���ɂ�H�N�AM�N�AY�N�ƊǗ��l��4���S�����]��w�O�ɓ����A�Ԃ��Ȃ�S�N�������^�J�[�Ō}���Ɍ���܂����B �@�ŏ��̖ړI�n�͊}�X�ω��ł��B�����Ȗ��́u�V��@�ʊi��{�R�}�X���v�Ƃ����A����3�N�i784�N�j�ɓ`����t�Ő����J����Ɠ`�����Ă���Ƃ���ŁA��R�̏�ɋ��s�̐������̂悤�ɍ����E��g��ő���ꂽ�ω����͍��w��̏d�v�������ɂȂ��Ă��܂��B����Ă݂��30���[�g�����炢�̍��������肻���ł����B�܂����̎��̂���ω��R�̎��R�т͓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B �@���̌�Ԃ͋��v�A�v�����A�����X�������H�A�ۓc�֓���A�ۓc�������o�c���Ă���u���v�Ƃ����ۓc���`�ɖʂ������X�g�����Œ��H��ۂ�܂����B�����͈�ʐH���A�\��q�p�̐H���A�����E�h���{�݂܂Ő������傫�ȃ��X�g�����ŁA�ό��o�X�ł����吨�̋q���H���̐Ȃɂ��Ă��܂����B�����닙�����c�Ȃ̂ŐV�N�ȋ���ނ̎h�g��ϕt���ȂǂŁA���{�����[���̂���H���ł����B�^�]��S�N�ɂ͋C�̓łł���������4�����r�[���ōA�������A�����ɐ�ۂ�ł��܂����B  �@��x�݂��Ă��狘�R���{���i�����R���{���j�Ɍ������܂����B�Ԃ��~��ă��[�v�E�G�C�ɏ��ς�ł������A�L���o�R�����Ԃœo�������������i���[�v�E�G�C1�l900�~�A�o�R���{���ԏ�1,200�~�j�Ƃ����������̐l�̐����ɂȂ�قǂƔ[�����A����߂��̒��ԏ�܂ŎԂŏ��A�������璸��W�]��Ɍ������܂����B�K�i�����Ƃ��̐悪�܂��K�i�Ƃ����z�ŁA����4�l���ǂ�ǂ��ɍs���̂ɊǗ��l�������x��A�قƂقƑ����ア�Ƃ������Ƃ��v���m�炳��܂����B�W�]��̐�Ɂu�n���̂����v������܂����B�f�R�̐�[���璆�V�ɓ˂��o����̏ォ�牺�E�̌i�F������̂��u�n���̂����v�B�萠�ɒ͂܂�Ȃ���ł͂���܂������A�����������X�������_�ł����B�Ԃɖ߂����̒��ԏ�܂ʼn���A�k����5���A���{���啧�̂Ƃ���ɏo�܂����B�����ɂ����藧��R�̊┧�������啧�͍���31m�B�啧�̌��w�Ȃǂ̔w�ʂɏ����ȕ����i����ł�����2m���炢���肻���j��7�̒����Ă��܂������A��ԏ�̕����i�啧�̓��̏�̈ʒu�j�̓����Ɋ}��ᎂ̂悤�Ȃ��̂������܂����B�s�v�c�Ɏv���ČW�̐l�ɕ����ƖI�̑����Ƃ������Ƃł����B�����܂��I�Ɏh����Ēɂ����Ɍ����܂����B �@��x�݂��Ă��狘�R���{���i�����R���{���j�Ɍ������܂����B�Ԃ��~��ă��[�v�E�G�C�ɏ��ς�ł������A�L���o�R�����Ԃœo�������������i���[�v�E�G�C1�l900�~�A�o�R���{���ԏ�1,200�~�j�Ƃ����������̐l�̐����ɂȂ�قǂƔ[�����A����߂��̒��ԏ�܂ŎԂŏ��A�������璸��W�]��Ɍ������܂����B�K�i�����Ƃ��̐悪�܂��K�i�Ƃ����z�ŁA����4�l���ǂ�ǂ��ɍs���̂ɊǗ��l�������x��A�قƂقƑ����ア�Ƃ������Ƃ��v���m�炳��܂����B�W�]��̐�Ɂu�n���̂����v������܂����B�f�R�̐�[���璆�V�ɓ˂��o����̏ォ�牺�E�̌i�F������̂��u�n���̂����v�B�萠�ɒ͂܂�Ȃ���ł͂���܂������A�����������X�������_�ł����B�Ԃɖ߂����̒��ԏ�܂ʼn���A�k����5���A���{���啧�̂Ƃ���ɏo�܂����B�����ɂ����藧��R�̊┧�������啧�͍���31m�B�啧�̌��w�Ȃǂ̔w�ʂɏ����ȕ����i����ł�����2m���炢���肻���j��7�̒����Ă��܂������A��ԏ�̕����i�啧�̓��̏�̈ʒu�j�̓����Ɋ}��ᎂ̂悤�Ȃ��̂������܂����B�s�v�c�Ɏv���ČW�̐l�ɕ����ƖI�̑����Ƃ������Ƃł����B�����܂��I�Ɏh����Ēɂ����Ɍ����܂����B �@1���ԂقǑ����ďh���n�́u�����x�ɑ��@�َR�v�ɒ����܂����B1�l�����ފƂ������Ă��āA�r���ʼna���Ă���H�N���h�g��̊ݕǂ֒ނ�ɍs���Ƃ����̂ŕt���čs���܂������A�Ȃ��Ȃ��ނꂻ���ɂȂ��̂�H�N���c���h�֖߂��ĕ��C�ɓ���܂����B�I�V����]�ފC�̌������ɂ͓V�C�Ȃ�x�m�R�A�O�Y�C�݁A�O��R�Ȃǂ�������͂��ł������A���̓��͉E�̕��ɍ����ʂ��Ă�����[���Ƌ��R���ڂ���ƌ����邾���ł����B�A���Ă���H�ɒނ�̐��ʂ���20cm���炢�̃L�X��1�C�ނꂽ���߂܂���O�ɗ����Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł����i�����������͑傫�����c�c!�j�B �@1���ԂقǑ����ďh���n�́u�����x�ɑ��@�َR�v�ɒ����܂����B1�l�����ފƂ������Ă��āA�r���ʼna���Ă���H�N���h�g��̊ݕǂ֒ނ�ɍs���Ƃ����̂ŕt���čs���܂������A�Ȃ��Ȃ��ނꂻ���ɂȂ��̂�H�N���c���h�֖߂��ĕ��C�ɓ���܂����B�I�V����]�ފC�̌������ɂ͓V�C�Ȃ�x�m�R�A�O�Y�C�݁A�O��R�Ȃǂ�������͂��ł������A���̓��͉E�̕��ɍ����ʂ��Ă�����[���Ƌ��R���ڂ���ƌ����邾���ł����B�A���Ă���H�ɒނ�̐��ʂ���20cm���炢�̃L�X��1�C�ނꂽ���߂܂���O�ɗ����Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł����i�����������͑傫�����c�c!�j�B�@�[�H�̃��X�g�����̓o�C�L���O�`���ł������A�����������ȑD���̎h�g�ƁAS�N���킴�킴���Q���Ă����M�B�̖����u���d�v����������ŏj�t�������܂����B�����璭�߂�C�݂̌��i�͂��Ȃ����̍��̃��]�[�g�C�݂̂悤�ł������A�_����ė[��ɋP�����z���ǂ��ɒ��ނ̂��c�_�ɂȂ�܂������A�E�G�C�g���X�ɕ����Ƃ��̂܂܂܂������ɒ���ŕx�m�R�̔w��ɉB���Ƃ������Ƃł����B �@�����֖߂�ƃe���r�̃j���[�X�ō�ʌ��암�̊Ǘ��l�̏Z�ޒn��ɑ�J�^�����ӕo�Ă���Ƃ̂��Ƃł����̂ŁA�d�b���Ă݂���J�͑啪�~���������͗��������Ă���Ƃ̂��Ƃŋ����Ȃʼn��낵�܂����B�i�����j |

���@��������Ƌ���W���J�Â���܂���

�@���c棑]�F����\�߂Ă����������Ƌ���̎�Âɂ��u��������Ƌ���W�v���A����2�Q�N1�P���Q�T���i�j�`12��1���i���j�̊ԁA����s���M�������[�ŊJ�Â���܂����B �@���c棑]�F����\�߂Ă����������Ƌ���̎�Âɂ��u��������Ƌ���W�v���A����2�Q�N1�P���Q�T���i�j�`12��1���i���j�̊ԁA����s���M�������[�ŊJ�Â���܂����B�@�o�i��Ƃ́A������d�̓��W�A��ȓW�A�����W�A�����W�A�V�\���W�A���{�A���f�p���_���W���тɍ�ʌ��W�Ŋ������̗m��ƂŁA�e��Ƃ̑�\��Ə���̕��i�����R�O�_�]���ꓰ�ɓW������܂����B �@�i�E�̎ʐ^�́u������㋣�Z��v�@F30�@���c棑]�F�j |

���@���c棑]�F����̍�i����95��j�ȓW�ɓ��I���܂���

| �����Q�Q�N�X���P���`�P�R���܂ŁA�����E�Z�{�������V���p���ő�X�T��L�O��ȓW���J�Â���܂������A���̒��Œ��c棑]�F����̍�i�u�D�̎��v�iF100���j�����I���܂����B���c�����24�ő�55���ȓW�ɏ����I����܂������A����͂���ȗ��A30����ڂ̓��I�Ƃ̂��Ƃł��B �i��҂���̂ЂƂ��Ɓj  �@���̏����I�́A��T�T���ȓW�i�Ԓ��@F100���j�ʼn�ꂪ�����E���̓����s���p�قł����B�������́A�Q�R�œ��W�n�̌���c�̂̈�����p��̉����މ�Ă̓�ȓW�o�i�ł����B��������������ȓW���O��ՂƂ��ŏ�����������ςȓ��킢�������Ă���A�����o�i����C���ɂȂ����̂����m��܂���B���̌�A��ȓW���I���R�O����ƂȂ蓖���̎ʎ��I�ȍ�i���玟��ɒ��ۓI�ȍ�i����ɕω����Ȃ���S�O�N�̍Ό����d�˂Ă��܂����B �@���̏����I�́A��T�T���ȓW�i�Ԓ��@F100���j�ʼn�ꂪ�����E���̓����s���p�قł����B�������́A�Q�R�œ��W�n�̌���c�̂̈�����p��̉����މ�Ă̓�ȓW�o�i�ł����B��������������ȓW���O��ՂƂ��ŏ�����������ςȓ��킢�������Ă���A�����o�i����C���ɂȂ����̂����m��܂���B���̌�A��ȓW���I���R�O����ƂȂ蓖���̎ʎ��I�ȍ�i���玟��ɒ��ۓI�ȍ�i����ɕω����Ȃ���S�O�N�̍Ό����d�˂Ă��܂����B�@���N�́u�D�̎��v�́A���̐l����D�ɂȂ��炦�ėl�X�ȏo�����A�o��A�ʂ�A�l���O�ՂȂǑD�A���A���A��C�Ȃǂɑ����Đ��삵�Ă݂܂����B�u�@�ׂŐ��m�Ȍ`�̕��v�́A���肵�Ă��邪�����Ă��镔�����Ȃ��ʔ����Ɍ����V�ѐS���Ȃ��B����A�d���ŕs�m���ȕ��̂́A����l�ɂ��l�X�Ȏv���▲�Ɗ�]�Ȃǂ�c��܂��Ă���A���R�Ɍ��̗͂��Ă����C������B����Ȍ`�̑D��`�������āA���G�̋�̃}�`�G�[������g�����̍�i��`���܂����B �@���A�U�T�˂̔N�����ɂ��đ��`��i�ɐV���Ȉ�������ݏo����Ɨ��ł���A���N�ɋC�����Ċy���݂Ȃ���`�������邱�Ƃ��o����ƍK���Ǝv���Ă��܂��B |

���@�u���m�W�v���d��b�q����̍�i�����I�A����܂����

�@��24����m�W���A����22�N5��26���`6��7���̊ԁA�����E�Z�{�̍����V���p�قŊJ�Â���܂����B���̓W����́A����̐V������ۊG��̌����ƐV�l�̍L���o����Ƃ��ĊJ�Â��ꂽ���̂ŁA�|�X�^�[�Ɂu���͂����ۊG����߂����v�Ƃ���܂����B����W�ŁA498�_�̍�i���W������Ă��܂����B�啔������ۊG��ŁA100���ȏ�̍�i�ł��B�R����̖R�����M�҂ł������i�ł��܂����B �@��24����m�W���A����22�N5��26���`6��7���̊ԁA�����E�Z�{�̍����V���p�قŊJ�Â���܂����B���̓W����́A����̐V������ۊG��̌����ƐV�l�̍L���o����Ƃ��ĊJ�Â��ꂽ���̂ŁA�|�X�^�[�Ɂu���͂����ۊG����߂����v�Ƃ���܂����B����W�ŁA498�_�̍�i���W������Ă��܂����B�啔������ۊG��ŁA100���ȏ�̍�i�ł��B�R����̖R�����M�҂ł������i�ł��܂����B�@�o�W���ꂽ�d�삳��̍�i���́A��Ăւ̏��ȣ(�P�O�O��)�ł����A�d�삳��̂����̍�i�Ƃ́A�ꖡ�Ⴄ�앗�������܂����B �@�d�삳��́A�t�����Ă���h�t�ˈ�Y�搶�i�|�p�@����j����Q�x�ɂ킽�艞������߂��A�o�i���������ł��B���ꂪ������Ō����u����܁v���l������Ă��܂��B |

���@���c棑]�F����̍�i����ʌ��m���܂���܂��܂���

| �@��ȉ��ʎx���W������22�N4��27���i�j�`5��2���i���j�܂ł̊ԁA��ʌ����ߑ���p�فiJR�k�Y�a����5���j�ŊJ�Â���܂����B���̒��Œ��c棑]�F����̖��G�u�C�̎��v�iF100���j����ʌ��m���܂���܂��܂����B �@�����̂��ƂȂ��璬�c����̂��炵�������ƋZ�ʂɂ͋�������܂��B |

���@��ɂ��u�U�������[�Ɗ�ȁv�̉�Â���܂���

�@��ɂ��i���̃y�[�W�̉����Q�Ɓj�́u�U�������[�Ɗ�ȁv�̍Â�������22�N3��11���i�j�ɍs���܂����B���̉�͔N�ɉ��s����ɍs���Ă���̂ŁA��������ڂ��Y��Ă��܂��܂������A����͈ȑO�� ��43��̍Â��Ƃ��Č��������̉�����2��J�Â��ꂽ�u���]�˓��{�����v��Ấu�u�ߎt�ƈꏏ�ɕ������j�ƕ����̎U�������Ċ�ȁv�i���D��̃y�[�W�Q�Ɓj�Ɠ���̃c�A�[�ɂ�ɂ��Ƃ��ĎQ���������̂ł��i�S�̂̎Q���҂�30�l���炢�ł����j�B ��43��̍Â��Ƃ��Č��������̉�����2��J�Â��ꂽ�u���]�˓��{�����v��Ấu�u�ߎt�ƈꏏ�ɕ������j�ƕ����̎U�������Ċ�ȁv�i���D��̃y�[�W�Q�Ɓj�Ɠ���̃c�A�[�ɂ�ɂ��Ƃ��ĎQ���������̂ł��i�S�̂̎Q���҂�30�l���炢�ł����j�B�@����́u�]�˒ʂ������@���`���O���R�[�X�v�Ƃ������ƂŁA���c��̐��݂̍]�˒ʂ�𒆐S�Ƃ��ė��j�I�X�|�b�g�Ȃǂ�K�˂���ł������A5�l�̃����o�[�̂����x�N���s���������Č��ȁA�l�N���U�������[�͎��Ԃ��Ԃɍ���Ȃ����߁A��Ȃ����Ƃ����`�ɂȂ�܂����B�ē��l�͍u�k�t�̐_�c����������ł����B �@10���ɓs�c���u�����{���w�v�ɏW�����܂����B�܂������ĊǗ��l�Ȃǂ̓_�E���W���P�b�g�ɐg����ł��܂������A�_�c����������́A�E�ƕ��Ȃ̂��Ⴂ����Ȃ̂��A�a���ɉH�D�p���D�u�Ƃ��Ă��܂����B �@  �ŏ��Ɍ��������͖̂@�s���@�ŁA�����ɐԂ�������ї����钷���Βi�̏�ɖ{���������Ă��܂����B���낢��R��������悤�ł����A���܂͐���t�̓����ʉ@�Ƃ̂��Ƃł����B���V���̎n�c�̍����בR�Ƃ����l���a���i�I�����_�j��w�m���J�u�����ꏊ�ŁA�Δ肪�����Ă��܂����B�܂��u�k�Ƃ䂩�肪�[������28���̉����ɂ͕�[�u�k���s���Ă���Ƃ����B �ŏ��Ɍ��������͖̂@�s���@�ŁA�����ɐԂ�������ї����钷���Βi�̏�ɖ{���������Ă��܂����B���낢��R��������悤�ł����A���܂͐���t�̓����ʉ@�Ƃ̂��Ƃł����B���V���̎n�c�̍����בR�Ƃ����l���a���i�I�����_�j��w�m���J�u�����ꏊ�ŁA�Δ肪�����Ă��܂����B�܂��u�k�Ƃ䂩�肪�[������28���̉����ɂ͕�[�u�k���s���Ă���Ƃ����B�@���c��Ȃɏo�ď����k�֍s���ƁA�_�c��Ƃ̍����_�̎�O�ɗ�����������܂����B�������Ɖ������̓�Ɍׂ�Ƃ������Ƃł��̖��������Ƃ����Ă��܂��B�u����̑�v�i�U���Ύ��j�̌�ɉΏ����n�Ƃ��Đ݂���ꂽ�Ƃ����u�����L���H�v�̖k���̐_�c��ɂ͖������˂����Ă��܂����B���̕ӂ�Ŋ������₩�Ȍ|�҂���̎p���v�������т܂����A�����Ԃɂ͖{���ɖ��̖�����A���ׂ̗ɏ������Ƃ����D�h������܂����B�ώςȂǂ����������Ȃ��X�Ƃ���������ŁA���̐�ɂ͉��z���̗V���M��ޏM���u���Ă��܂����B  �@�_�c��ɉ����Đ���100m���s���Ɛ�������܂����B�w���ɂ��Ȃ��Ă��邱�̋��̖k�l�Ɂu�����Ձv�̔肪����܂����B�����Đ��ɂ͍]��36��̈�Ƃ��Đ�傪����A���̌x���̂��߂Ɍ��⏊���݂����Ă����̂Ő����ƌĂ�Ă��܂����B�u����̑�v�̎��ɁA���̂��߂Ɉꎞ�J�����ꂽ�`�n���S���̎��l�������ɉ����A�Ԑl���E���ƊԈႦ�Ė������Ă��܂������߁A��ʎs���̑������]���ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��i�����̌����̖�Ԃ͗Z�ʂ��������A�����������炵���j�B���c��ɂ͋����Ȃ��A��k�����ԋ��͐������������B������������͂��̎����̔��Ȃ���݂���ꂽ�Ƃ����B �@�_�c��ɉ����Đ���100m���s���Ɛ�������܂����B�w���ɂ��Ȃ��Ă��邱�̋��̖k�l�Ɂu�����Ձv�̔肪����܂����B�����Đ��ɂ͍]��36��̈�Ƃ��Đ�傪����A���̌x���̂��߂Ɍ��⏊���݂����Ă����̂Ő����ƌĂ�Ă��܂����B�u����̑�v�̎��ɁA���̂��߂Ɉꎞ�J�����ꂽ�`�n���S���̎��l�������ɉ����A�Ԑl���E���ƊԈႦ�Ė������Ă��܂������߁A��ʎs���̑������]���ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��i�����̌����̖�Ԃ͗Z�ʂ��������A�����������炵���j�B���c��ɂ͋����Ȃ��A��k�����ԋ��͐������������B������������͂��̎����̔��Ȃ���݂���ꂽ�Ƃ����B�@���̌�AJR���w�e�̃K�[�h��������A�G���A�v���ȂǂƂ������l�`�̖≮�������ɕ��ԍ]�˒ʂ���Ƃ����Đ{��_�ЁA�����ő�Z�V��_�Ёi�����ɐ��ɐՂ�����j�Ɖ��A���z�_�ЂցB���{�������J��A���Ղɂ͓s���ő勉�̐�ѐ_�`���o��Ƃ����B  �@���̌�A�����̕�����c���u�����������v���Ĉ�s�́A�n���S������̖��L���w�ցB�o���_���炱���܂ł��Ȃ�����܂������A�ē��l�̂���������̐ꖡ�̂悢�����Ԃ�ɕ�������A���܂���������܂���ł����B�O�z�O�܂Œn���S�ɏ��A�܂��Ȃ����]�˓��{�����֓����B �@���̌�A�����̕�����c���u�����������v���Ĉ�s�́A�n���S������̖��L���w�ցB�o���_���炱���܂ł��Ȃ�����܂������A�ē��l�̂���������̐ꖡ�̂悢�����Ԃ�ɕ�������A���܂���������܂���ł����B�O�z�O�܂Œn���S�ɏ��A�܂��Ȃ����]�˓��{�����֓����B�@�߂��̃R���r�j�Ŋʃr�[���Ƃ��܂݂��Ė߂�ƊԂ��Ȃ�M�N���킯���Ă��܂����B3,000�~�̉��Ɋ܂܂�Ă��邨�ٓ������炢�A���O���̏�̐Ȃɐw����āA�r�[�������݂Ȃ���������Ƃ������H���Ƃ�܂����B �@��Ȃ́A���삺��n�A�O�V���D�y�Ȃǂ̗����A�ē��l�߂��_�c�������̍u�k�i�ԕ�`�m���X�` �u������q�� ���̊G�}�ʁv�j�A���������̑��_�y�Ȍ|�������B�\�����\���A���̌�͍P��̍��i�H�j���e��֗Ղ݂܂����B |

���@�����W���d��b�q����̍�i�����Ă��܂���

�@��31���W�������Q�P�N�P�Q���W���i�j����14���i���j�܂ŁA�����E���̓����s���p�قŊJ�Â���A�d��b�q����̍�i���W������܂����B�d�삳��͐����W�ŕ����Ȋw��b�܂�O����b�܂���܂���Ă��܂����A���x�̏o�W�́u���̂悤�Ɂv�iF100���j�Ɓu�A���t�H�[�v�iF100���j��2�_�ł����B���̂����u�A���t�H�[�v�́A�������܂ɑI��܂����B �@��31���W�������Q�P�N�P�Q���W���i�j����14���i���j�܂ŁA�����E���̓����s���p�قŊJ�Â���A�d��b�q����̍�i���W������܂����B�d�삳��͐����W�ŕ����Ȋw��b�܂�O����b�܂���܂���Ă��܂����A���x�̏o�W�́u���̂悤�Ɂv�iF100���j�Ɓu�A���t�H�[�v�iF100���j��2�_�ł����B���̂����u�A���t�H�[�v�́A�������܂ɑI��܂����B�@�Ǘ��l��12��12���i�y�j�̌ߌ�A�q�c��������i�@�@�j�A����`����i����j�ƂƂ��Ɍ��ɍs���܂����B���͂��̓��͖S���Ȃ�ꂽ43����̎��q�M����i�@�@�j�̑��V������s���Ŏ���s���A3�l�͂���ɏo�Ȃ�����A�o�|�����̂ł����B�������̂�12���������߂������炢�̎��Ԃ������̂ŁA�d�삳������܂łɂ͏������Ԃ����邾�낤�ƍl���A���������s���p�قŊJ�Â���Ă���u���Ɖ����̘a�̎�i��������j�W�v�����Ă�����֍s���܂����B�c�ɕ��傫�ȍ�i�̑O���d�삳�ɂ��₩�ɏo�}���Ă���܂����B �@�R���Ⴊ�R�����Ǘ��l�Ȃǂ́u���̂悤�Ɂv�ɕ`���ꂽ�l�����Q�l�Ȃ̂��R�l�Ȃ̂��ȂǂƐقȂ��z�������Ă��܂��܂������A�u�A���t�H�[�v�̕��͎ʐ^�ł͕�����Â炢�ł����A�s���N�ƐԂ̐F�����������ȃo�����X�̒��ɐ����Ă���A�������܂ɑI�ꂽ���R�����̕ӂ�ɂ������悤�ł��B����ɂ��Ă��d�Ԃ̒��Ŗڌ�������u�̌��i��Ǝ��̔��̑ΏۂƂ��ď������A�N�₩�ȐF�ʂŃJ���o�X�̏�ɍČ�����͂͑債�����̂��Ǝv���܂����B |

�@

�@ �@

�@

���@��������Ƌ���W���J�Â���܂���

| �@���c棑]�F����\�߂Ă����������Ƌ���̎�Âɂ��u��������Ƌ���W�v������21�N12��10���i�j�`16���i���j�̊ԁA����s���M�������[�ŊJ�Â���܂����B �@�t���̊��Ԃɂ��S��炸��N�Ɉ��������吷���ŁA���Ԓ��̓���҂͂P�O�U�P�l�ɂ̂ڂ����Ƃ̂��Ƃł����B�s���Ȃǂ̔��p���D�҂̒��ł͊y���݂ɂ��Ă���W����炵���A���ł��u������i�P�O�I�v�́A���ʂȂ̂����m��܂���B �@���̓W����ɏo�i���ꂽ���c����̍�i�u����s������v�ƍŋߍ�́u���H�̌����v�����{�l�̃R�����g���܂߁A�ȉ��ɂ��Љ�܂��B �@������s������iF30���j �@�P�A�R�ۑ������̓���������Ă����̂Ƃ���ɉ��݂̔��X������A�W���[�X�ށA�َq�̑��Ɏ��i�l�����A���ɂ���A�Ă����������Ă��܂����B���̔��X�̂������̒ʘH�ォ��K���X�z���Ƀu���y���������A�������K���̓�������邱�Ƃ��o����B��������̃t�F���X�̋��Ԃ��������ď����ڏ��Ȃ̂���_�B�X�^���h�͓��A�O��Ƃ��Ɏ������x�̋q�̓���B�y�j���Ƃ������Ƃ������āA���j�t�H�[���p�̏��N�싅�`�[���̎q����������R���܂����B �@�����H�̌����iF30���j �@�ߏ��ɏZ��ł���l�������U���̓r���ȂǂɌ����ցB�U���̐l�B���G�ɋ������������ė����~�܂�A�`������Ő����|���Ă��܂����B���̒��ɂ́u����ȏ��ł������Ȃǎv���Ă��܂���ł����v�Ɓc�c�B���̋߂��ɂ��Z�܂��ŁA�Ɠ��̃��n�r���̂��߂ɖ����̂悤�ɂ��̌����ɗ���Ƃ̎��ł����B����w���班������Ă��邪�A�r�쉈���̊ێR�����͎l�G��ʂ��U����G�̃��`�[�t�ɂ��ƌ����Ȃ�����̖����ł��B |

�@

�@

���@���c棑]�F����̍�i����X�S��j�ȓW�ɓ��I���܂���

�@����21�N9��2���i���j�`9��14�i���j�܂ł̊ԁA�����E�Z�{�̍����V���p�قŊJ�Â��ꂽ��94���ȓW�Œ��c棑]�F����̍�i�u�҂��v�����I���܂����B���c�����24�ő�55���ȓW�ɏ����I����܂������A����͂���ȗ��A����30�������I�ƂȂ�܂����B �i��҂���̂ЂƂ��Ɓj �@���N�̓�ȓW��i�́A�u�҂��v�@���G�@F�W�O���ł��B��i�́A�f�t�H���������D�̂̏�ɊC������H�A�u�悢�m�点�A�ǂ��A����҂v���@���A�D�̒��Ƀ��[���ƃp�\�R����`���܂����B���Ԃ̒���҂p��Y��ȊC�i�̂Ȃ��ɁA���Ȃ̐S�ۂ��������Ė��G���삵�����̂ł��B �@���Ԃ��C�������Ƃ̐l�Ԃ̗]�T���ƂĂ���Ǝv���Đ��삵�܂����B��N�̑�93���ȓW�ł́AF100���u�����v�Ƒ肵�A�����Ɗ����̑�C�̒��Ƌ��̐�����`���܂������A���N�̍�i�́A�厩�R�̒��ƃ��J�j�b�N�Ȍg�ѓd�b�ƃp�\�R�������`�[�t�ɂ��āA�l�Ԑ��̑�ȏ���`���Ă݂܂����B |

���@�����̐����H�ꌩ�w

| �@����21�N6��19���i���j�A��̍L�������i���Ɓj���������˂Ă����悵�Ă��������̐����H�ꌩ�w���������܂����B�ߑO10���ɓs���^�w�ɏW�܂����̂́A���҂̒��������̑��ɔ���43��̐����ȉ��A�O��A�~�ÁA�����A�����i���j�Ƃ����������D���ȖʁX�ł����B�Ȃ��A���̍H�ꌩ�w�́A���������ƍH��o�c�҂̐e�����W���珬�l������Ƃ������Ƃœ��ʂɔF�߂�ꂽ���̂Ȃ̂ŁA����̗v���ɂ��Ж��Ȃǂ��ă��|�[�g����̂ŗ����肢�܂��B �@�H��ɒ����܂ł́u�ĉ��̐��ċ@�̂悤�Ȃ��̂����䂩�����x�̂��́v�Ƒz�����Ă��܂������A���̍H�ꂪ4��̕~�n�̒��ɂ��т����傫�Ȃ��̂������̂ŋ����܂����B�܂��͍H��o�c�҂̕�����30���߂��̐���������܂����B���̗v�|�́A���̍H��̏o�א�͎��Ɛ��˂̋���������ŃX�[�p�[��R���r�j�ł͂Ȃ����ƁA�����̍�������ʂ͔N��10���g���ł��邪�A���Y��2���g���Ȃ̂Ō��8���g���͗A���i����8���͒����ł��̑��̓A�����J��J�i�_���j�ɗ����Ă��邱�ƁA���߂̂����͗A���i�͍��Y�i�ɔ�ׂĂ��Ȃ���������̂ł����A���̂����Ɋł��|����ꂽ��A�l�グ�����ꂽ��A�����ƍ��������g�E�����R�V�ɕύX�ɂȂ�����ŋ�J���Ă���Ƃ̂��Ƃł����B�܂��A�o�O�ɗ����Ă������Ɛ��ˋ���������y�ȃX�[�p�[��R���r�j�ɉ�����ċ�킵�Ă��邱�Ƃ�A�l�������Ŏ�ł������߂ċ������X�ɍs���Ȃ��Ȃ��č����Ă���ȂǂƂ������Ƃ���I����܂����B �@���Y�̋����̐��Y�n�ɂ��Ă͂��̂V�`8�����k�C���ō���A���Ƃ͎R�`�E�����E�V���E���ȂǂŁA6�`10���Ɏ펪���A8�`11���Ɏ��n�i�����͎펪��������n�܂ł�75���ƒZ�����߁A���哤�̍��Ԃɍ��̂���ʓI�j���邪�A������n�����o�Ȃ��Ƃ��������Ȃ�Ȃ��̂ŐH����2�`3���ł���ƌ����܂����B �@�X�ɁA�����͍����k��������Ԃ��u�����v�A�����E�炵�ĊÔ炾�����t������Ԃ��u�����v�ƌĂсA�u�����v�����낢��ȕ��@�ōӂ��Ĉ�ԕ��i���w���������̐^�����ȕ��j�A��ԕ��i��蕔�����܂܂ꂽ�W���F�̕��j�A�O�ԕ�(�Ô畔�����܂߂������ۂ����j�Ȃǂɕ������A��i�ȍA�����̍X�ȋ�����A�䂸�A�����������荞�ς�苼���ɂ͈�ԕ��A���������̓c�ɋ����ɂ͎O�ԕ����g���A���ʂ̋����ɂ͒��悢�����̓�ԕ����g����Ƃ̂��Ƃł����B �@�܂��A�����͔҂����āi�������ւ́j�A�ł����āi������������ĉ����čׂ���j�A䥂ł��āi����䥂ł�j�����������Ƃ���Ă��܂����A�����҂̘b�ł́A�ł����Ă������Ɋ��ɓ����ƕ����オ���Ă��܂��Ă��܂�䥂�Ȃ��̂ŁA�ł����㏭�����Ԃ������Ă���䥂ł�̂��悢�Ƃ̂��Ƃł����B �@�����̌�A�H�ꌩ�w�ɂȂ�܂������A�H��̒��ł͋���ȋ@�B�����������ŚX��������ē����Ă���A�H��̐ӔC�҂̕��̐������悭�������Ȃ��قǂł����B �@�܂��́A�Y�n����͂��������������⿁i�ӂ邢�j�ɂ����đ嗱�̐���菜���A���ɉ��S�͂ŏ����̐���菜���A�Ō�Ƀu���V���g���ĐΈȊO�ٕ̈�����菜���܂��B���Ɏ��̑傫���ɂ����10��ނɑI�蕪���A���̑傫���ɍ��킹�Ĉ��͂������Ċk����菜���܂��B��菜�����k�́u�����k���v�̍ޗ��ɂȂ�܂��B�܂��A�ǂ����Ă��k����菜���Ȃ����������c��̂ł����A������Z���T�[�ɒʂ��Ă܂��k���t���Ă��鍕�����݂̂������C�Œe������čēx�k����菜����ƍH���ɖ߂��Ƃ����O�̓�����ł��B �@�������ďo���オ�����u�����v�����[���[��ΉP�i�d���́j�ɂ����Ĕ҂��̂ł����A�[����̒����ɍ��킹�āB��50��ނ̔҂��������Ă���Ƃ̂��Ƃł����B �@������ɂ��Ă��A���₲�݂����������傫�����l�X�ȋ����̎����A��ʂɐv���ɂ�������ɉ����ċ������ɂ����ŁA�̂͂������ł���Ă�����ł�����A���{�l�̍D�݂̕��G���A���������ȃI�[�g���[�V�����ɂ��Ă��܂���p���ɂ͉��߂ċ�������܂����B���i�A���C�Ȃ��H�ׂĂ��鋼�������̂悤�ȉߒ����o�����̂ł��邱�Ƃɂ����߂Ċ��S�������܂����B �@���̌�́A�H��o�c�҂̕��̐��E���邨�������������iN�j�ɍs���܂����B�iN�j�͈ȑO�́u�c�����v�Ƃ��Ēm���Ă����L���ȓX�ŁA�������H���痣�ꂽ�����肸�炢�ꏊ�ɂ���܂��B�����Ŕ킳�A���Ă�������Ƀr�[�������݁A���̍H��̕����g�������������A��C�V�̓V����������������܂������A�����͂��������i�ł����B���ł����������⋼���͎��Ɋ����x�̍������������ŁA�����D���̈ꓯ�ɂƂ��Ă͎����̎��ł����B �@��������̂������ŁA���������H�ꌩ�w���ł������Ƃ͎��ɍK�^�ŁA���ӊ��ӂł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������Y�F�L�j |

���@�ˉ��������W���J�Â���܂���

| �@�ˉ����������i���o�j�̓v���̓��{��Ƃł����i���̃y�[�W�̉����Q�Ɓj�A����21�N7��19���i���j�`8��2���i���j�̊ԁA�����E���n����̉�L�uGaleroa�@Piast�v�ŌW���J�Â���܂����B�ˉ�����͎Ⴂ�����獂�R�C�v�搶�Ɏt������A���W�̓��I����܂����ȂNjP���������т��c���Ă����܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

���@�d��b�q����̌W�����Ă��܂���

�@����21�N6��16���i�j�̌ߌ�A����́u�M�������[ ���ڂ��v���d��b�q����̌W��q���ɍs���Ă��܂����B����43����̂g�N�A�l�N�ƎO�l�i���L�ɏo�Ă���u��ɂ��v�̃����o�[�ł�����܂��B�j�œ������������đO����15���ɍs���\��ɂ��Ă����̂ł����AM�N�ƊǗ��l���}�ɑ̒�������AM�N�͕a�@�ցA�Ǘ��l�͐ڍ��@�֎��Âɂ����H�ڂɂȂ��Ă��܂��܂����B���������킯�ň���x��̂��̓��A�Ǘ��l�͈�l�₵���ʂ̎��a�ŐM�Z���̕a�@�֍s�����A��ɑ���L��������ł��B�����Ɖ����Ɛg�̂̋�ɕϒ����������A�������\��ʂ�ɉ^�Ȃ����Ƃ��������Ă��邱�̍��ł��B �@����21�N6��16���i�j�̌ߌ�A����́u�M�������[ ���ڂ��v���d��b�q����̌W��q���ɍs���Ă��܂����B����43����̂g�N�A�l�N�ƎO�l�i���L�ɏo�Ă���u��ɂ��v�̃����o�[�ł�����܂��B�j�œ������������đO����15���ɍs���\��ɂ��Ă����̂ł����AM�N�ƊǗ��l���}�ɑ̒�������AM�N�͕a�@�ցA�Ǘ��l�͐ڍ��@�֎��Âɂ����H�ڂɂȂ��Ă��܂��܂����B���������킯�ň���x��̂��̓��A�Ǘ��l�͈�l�₵���ʂ̎��a�ŐM�Z���̕a�@�֍s�����A��ɑ���L��������ł��B�����Ɖ����Ɛg�̂̋�ɕϒ����������A�������\��ʂ�ɉ^�Ȃ����Ƃ��������Ă��邱�̍��ł��B�@4�K�̓W�����֓������r�[�A�F�N�₩�ȕʐ��E�ւ���Ă����悤�ȋC�����܂����B�Ƃɂ����d�삳��̊G�͐F�ʂ��L���ł��B�S����40�_�ȏ゠��܂������A���ɂ�100���̑傫�ȍ�i��2�_����܂����B�����Ă݂�Ƃ���܂Ő��������삵�����ŁA�S���ŋߐ��삵�����̂��肪�W������Ă��邻���ŁA�d�삳��̃o�C�^���e�B�[�ɋ�������܂����B  �@�R���Ⴊ�Ȃ��Ǘ��l�̊��z�ł����瓖�Ăɂ͂Ȃ�܂��A�唼�͎Ⴂ�����̐S�̒��̕��i��A�s�}�����u�ԂɌ����銴��⓮����J���o�X�ɉf���������i�̂悤�ȋC�����܂����B�u�Ԃ��������Ȃ��S�̊�₻����C���[�W�ł���n���͂��K�v�Ȃ̂��ȂƎv���܂����B �@�R���Ⴊ�Ȃ��Ǘ��l�̊��z�ł����瓖�Ăɂ͂Ȃ�܂��A�唼�͎Ⴂ�����̐S�̒��̕��i��A�s�}�����u�ԂɌ����銴��⓮����J���o�X�ɉf���������i�̂悤�ȋC�����܂����B�u�Ԃ��������Ȃ��S�̊�₻����C���[�W�ł���n���͂��K�v�Ȃ̂��ȂƎv���܂����B�@���ł�43�����M����ɋ��R������܂����B���l���̗��q������Z�������ł͂���܂������A�d�삳��������Ă����k���邱�Ƃ��ł��܂����B�ޏ����W���v�悷��ɓ������Ă͉Ǝ��Ɛ���ő�ς������悤�ł����A���֔������邽�߂̍���Ƃ����͎d�������ׂĈ�l�ł�����ƕ�������A���ؚ̉��Ȑg�̂̂ǂ��ɂ���ȃG�l���M�[������̂��낤���ƁA���X�Ȃ����������܂����B �@�u���A��̔@���v�B���ϗ]�����L�т������ł͂���܂����A�������Ȃ��ł���Ɛg�̂�����ɐ��_�̘V�����i��ł��܂��܂��B�d�삳��̂܂��܂��̂���������҂���ƂƂ��ɁA�����������K���āA�Ⴂ���ɂł��Ȃ��������Ƃ����̍ہi�����Ă��邤���ɁI�j�����ł����������Ă��������Ǝv���A������ɂ��܂����B �@�i�ʐ^��́u�ł��邩�ȁv�A���́u�J���C�C�v�B�������F30���j |

���@���c棑]�F���G�拳���W���J�Â��܂���

| �@�m��Ƃ̒��c棑]�F����i�o���j��4�N�O����G�拳���u����m�挤�����v���J���Ă��܂����A����21�N6��4���i�j�`6��10���i���j�̊ԁA����s���M�������[�ŊG�拳���W�u��4�c棑]�F���G�拳���W�v���J�Â��܂����B30���߂�����̍�i�i���ʁA���ʁA�N�������A�p�X�e����80�_�]�j���W������܂����B �@�Ǘ��l�͏o�|���邱�Ƃ��ł��܂���ł������A���Ԓ�1,000���߂��l���ӏ܂ɖK�ꂽ�����ł��B �@[����m�挤����] �@����s����1-4-22�iJR����������j�@048-771-3911�@ �@�@�@���c����̃u���O �@�@�@���c����̃z�[���y�[�W |

�@

�@ �@

�@

���@��T��ڂ́u��ɂ��v���Â���܂���

|

�u��ɂ��v�́A�@�w���̓����N���X�̓������T�l�i�S��������S�R��̉���j�Ō������Ă���~�j��ł��i�����̌o�ܓ��ɂ��Ă͂��̃y�[�W�̉������Q�Ƃ��Ă��������j�B�Ǘ��l�����̈���ɂȂ��Ă���̂ł� |

���@�����W���d�율�q����̍�i���W������܂���

| �@��30��L�O�����W�����̂Ƃ���J�Â���A�d�율�q����i�@�@�j�̍�i���W������܂����BF100���̑�삪2�_�i�薼�́u��

�s���H�v�Ɓu�X�g���[�g�_���X�v�j�W������܂����B�d�삳��́A��27��̐����W�ł͕����Ȋw��b�܁A��28��ł͊O����b�܂���܂���Ă��܂��i���̃y�[�W�̉����Q�Ɓj�B �P�@��@��F�@�����s���p���i�����E�������j 2�@���@�ԁF�@����20�N12��8���i���j�`12��14���i���j 3�@��@�ÁF�@���{�������p�����i�㉇�F�����s�j |

���@��������Ƌ���W���J�Â���܂���

| �@���c棑]�F����\�߂��������Ƌ���̓W����A���̂Ƃ������s���M�������[�ŊJ�Â���܂����B �@���̓W����ɂ͏�������Ƌ���������ʁA���ʂŕ`������i���W������A�o�i��Ƃ́A������d�̓��W�A��ȓW�A�����W�A�����W�A�V�\���W�A���{�A���f�p���_���W���тɍ�ʌ��W�Ŋ������̍�Ƃł��B  �@�e��Ƃ̑�\��Ƃ��ď���̕��i�����R�O�_�]���ꓰ�ɓW������A�����ɂ͔��p�W�҂Ȃ�930�]�l���ϗ��ɖK��܂����B�B �@�e��Ƃ̑�\��Ƃ��ď���̕��i�����R�O�_�]���ꓰ�ɓW������A�����ɂ͔��p�W�҂Ȃ�930�]�l���ϗ��ɖK��܂����B�B�P�@���F�@����s���M�������[�i���������w�����O�P���j �@�@�@�@�@�@�@����s�{�{��2-1�@�A���R�x�[���T������2F �Q�@���ԁF�@�����Q�O�N�P�Q���S���i�j�`�P�Q���P�O���i���j �R�@��ÁF�@��������Ƌ��� �i�E�̎ʐ^�́A���c棑]�F����̏�����i10�I�W��i�A�u�r��i����x�O�j�v�@F20 ���� �@�@ |

���@���c棑]�F����̍�i����X�R��j�ȓW�ɓ��I���܂���

|

|

���@������S�{��̗�

|

�����Q�O�N�S���Q�O���i���j�E�Q�P���i���j�̗����A����S�R��L�u�Q�T�l�͓����E�S�{��̗����y���B�W���n�A�����w����̎w��ȓ��}�́u���ʂP�P�R���v�B�����s�ɂď�芷���̍s����͓��������w�B�w���ŏo������̂́A�S�S��̖�{�W�炳��B���n�Ŏ��Ƃ��c�ޖ�{����́A�����͂�͂蔒��̏W�܂�ŏ㋞�̓r���Ƃ̂��ƁB�w�O�ŗ����b�̃~�j�𗬉�J���ꂽ�B�ό��n�s���̃o�X�ɂ͂��Ȃ�̑҂����Ԃ����肻���ŁA�k���ɂė։����A���Ƌ{�������B��������Q���ɉ�������͉̂F�s�{�s�ɏZ�މ����A�C�q����B���ē��̖����ďo�Ă��ꂽ�B |

���@�R�{���k�������ٌ�m��ɏA�C���܂���

| �@����43����̎R�{���k�ٌ�m�i�@�@�j���A����20�N�x�������ٌ�m���̉�ɏA�C����܂����B�����ٌ�m��͉������5,500���]��i����S���ő�ٌ̕�m��ł��B���̉�́A�S���g�D�ł�����{�ٌ�m�A����̕M������Ƃ��Ă̐E�����S�����܂��B�C���́A����20�N4��1�����畽��21�N3��31���܂łł��B �@�R�{���k�N�̍���̏A�C�͔���43��̑傫�Ȍւ�ł��B�����ɁA��X�Q�@11�g�̑傫�Ȍւ�ł�����܂��B

|

���@����������̍�i�W�͂������H

�@����������43��̒��ԂŁA��N�S���Ȃ�ꂽ�|�p�Ƃ̊���������̍�i�W�u�琁v���̔�����Ă��܂��B �@����������43��̒��ԂŁA��N�S���Ȃ�ꂽ�|�p�Ƃ̊���������̍�i�W�u�琁v���̔�����Ă��܂��B�@������͋���҂Ƃ��ď��w�Z�̋��t���߂�T��A���C�t���[�N�Ƃ��Đ��X�̓��ʼn�⒤���Ȃǂ𐧍삵�Ă����܂����B���̍�i�͊W�҂̊Ԃł������]������A���p�G���uART�@MAIND�v�ɏЉ�ꂽ��A�^�q�`�哝�̏܂���܁i���̃y�[�W�̉����Q�Ɓj���ꂽ�肵�Ă��܂����B �@������͋����������I����ꂽ�̂��_�@�ɁA�������̖��̌����Ƃ������ׂ���i�W���o�ł��ׂ�������i�߂Ă����܂������A�c�O�Ȃ��犮��������i�W��ڂɂ��邱�ƂȂ��ɂ��̐��������Ă��܂��܂����B �@��i�W�ɂ͓��ʼn�A�����A�f�b�T���ȂǁA��������u�����v�A�u��]�v�A�u�ǓƁv�ȂǂƂ������l�Ԃ̓��ʐ[���ɕ����߂��Ă���l�X�Ȑ��_�͗l����ۉ������悤�Ȍ|�p��i�������f�ڂ���Ă��܂��̂ŁA���̍ہA�����߂ɂȂ��Ă͔@���ł��傤���B �@���݂��̍�i�W�͏��X�ɂ��o�Ă͂���܂����Ȃ��Ȃ����肪����Ȃ̂ŁA����43��ĂɃ��[���Ő\���݂�����������A��u���p���ꂽ���̑q������q�����ʂ��ĊF�l�̂��茳�ɓ͂��悤�ɂ������܂��B

|

���@����������̈��W�Ɏv��

�@����P���X�����P�S�����_�c�_�ے��ɂ���u�k�̊�Tiny�M�������[�v�ō�N�X���ɑ��E���ꂽ�䓙���S�R��Ԃ̌̊���������́g�Ǔ��E���W�h���J���ꂽ�B

�@�ޏ��͍�N���Ɏ�����̍�i���W�听������i�W�i�^�C�g�����琁j�̏o�ł���悵�Ă���܂������A�Ƃ��Ƃ����̊������������ċA��ʐl�ƂȂ��Ă��܂��܂����B �@���̔ޏ��̈�u���p���Ŕޏ��̖������̈ӎv����̉������̂�����̈��W�ł����B �@�_�c�_�ے��̐̂���̌Ö{���X�̒��ɂ���M�������[�́A�����K���̂�����܂肵���������܂��̂��̂ł����B�@���͏����̌ߌ�Q������K�₵���̂ł������ɂ��Ȃ葽���̗��K�҂�����܂����B�ǂɏ���ꂽ���X�̍�i�͏�L��i�W�̒����甲�����ꂽ�f�b�T���A����A�����Ȃǂł���܂����B�w�ǂ̍�i�͗��w�����`�[�t�ɂ������̂ł������A������̍�i���Ⴋ�����̎��������Ɉ��Ă���܂����B �@���̒m�����������͂��̐Â��Ȍ����̏��Ȃ��T���߂̏����Ƃ̈�ۂ��ƂĂ����������̂ł����A���̐Â����ɔ�߂��M����M���ǂ̍�i�ɂ��قƂ����Ă���悤�Ɋ������܂��āA�ޏ��̎������n��ӗ~�ɉ��߂ċ������ꂽ���̂ł����B �@���w�𑽂��������ɂ��A���w�̎����e���A��e�́A�������A�G���`�Y�����Ïk���鎖�ɂ���č������̌|�p����Nj����Ă����̂ł͂Ȃ����Ɓi���́j�f�l�Ȃ���v���܂����B �@���̓��͏ꏊ���ڂ��܂��ċ߂��̋i���X�ɂĒ��b��i����������Âԉ�j��������܂����B�ޏ������Ƃ���������{�̓�����ł����X����S�R�����P�Q���قǂ��Q�����܂����B���ɂ��ޏ��̐e�����������X����P�O�l�قǏW�܂�܂��ăR�[�q�|�ȂLj��݂Ȃ��琶�O�̔ޏ����Âт܂����B�����̕��X�����ꂽ���͈�v���Ė�������͕��Â��Ȓ��ɂ�������߂�����̂����������A���ꂪ������Ƃ���ō�i�ɒu������Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł����B �@���N�̐搶�̋Ζ����I�����āA�����A���ꂩ�玩���̍D���ȍ�i����簐i���悤�ƁA������A�g���G���Ƀ��z�[����������̕a���̂�������ł����B �@���ꂩ��P�O�N���A���₻��ȏ�ɍD���ȑn��ɖv�����悤�Ƃ��Ă������̈����̐鍐�ł���܂��������ɁA�{�l�̉������͌v��m��Ȃ����̂����������Ƃł��傤�B �@�ˑR�̎v�������Ȃ������g�]���̍��m�h�c�c���������̉Ɠ������̂悤�ȍ��m�̂��ƂŖ��N�O�Ɍ���������l�Ƃ��āA���̗⍓�ɂ܂�Ȃ���t�̐鍐�ɂ��낽���Ȃ����̂͋��Ȃ��Ǝv���܂��B�@�������A������n�ߑ����̕����b����Ă���܂������A��������͍Ō�̍Ō�܂ŗ�Ò����ł���������ɂ��̐���������l�ԂƂ͎v���Ȃ������Ƃ̂��Ƃł����B  �@���͂������ʂ̖}�l�ł��邪���߂ɂƂĂ����̂悤�ȋ��x�Ȑ��_�͎������킹�Ă���܂��A�n��ɑS�g�S���ł�����ł���ꂽ��������Ȃ�ł͂̂��Ƃł͂Ȃ����Ɗ����������̂ł���܂��B �@�Âԉ�̒��ł��N���������Ă���܂������A�����ꖔ��X�����̐�������A�g�������̐��E�h�ɍs���̂ł��邩��A���̎��͖��u�������v�ƌ����Đ�ɑ҂��Ă�����������ƂS�R��̂�蒼�������������̂ł���܂��B �@�Ō�ɁA���������̒��O�ɉ�X�Ɂg���ʂ�̌��t�h�Ƃ��Ďc���ꂽ���b�Z�[�W��t�L�������Ǝv���܂��B �@�g�F�l���ɂ��������Ď��̐l���͂���͂���͍K���ł����c�c�������@�h �@��������A�ǂ������炩�ɁA�����Ă܂������c�c �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���@���@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����@�@���F�L�j |

���@���������{�����e�B�A�����ŕ\������܂���

����19�N10��3���A����������t��w��w���t���a�@���\������A���a�@�����A����܂ł̃{�����e�B�A�����ɑ����銴�ӏ�̑��掮������܂����B |

���@�e�b�`�����̋L�����w������ɂ��f�ڂ���܂���

| �@�S���}�j�A�u�e�b�`�����v�Ƃ��Ēm���Ă��鐴��������̋L�����X�|�j�`�Ɍf�ڂ��ꂽ���Ƃ́A���̃y�[�W�̉����ŏЉ���Ƃ���ł����A���̂��ъw������ɂ��ڂ�܂����̂ŁA���߂Ă��Љ�܂��B |

���@���c棑]�F�����G�̌W���J�Â��܂���

| �@�m��Ƃł�����݂̒��c棑]�F����i���̃y�[�W�̉����Q�Ɓj���A2007�N6��28���i�j�`7��4���i���j�@�̊ԁA����s���M�������[�@�iJR����w�����O�A�A���R�x�[���T������2F�j�ɂ����āA�u��22�c棑]�F���G�W�v���J�Â���܂����B �@20�ˑォ��ŋ߂̖��G��i100��13�_�𒆐S�ɂ��āA50��20�_���܂߂đ���50�]�_���W�����ꂽ�����ł��B �@�E�@1970�N��̓�ȓW���I��i�u���t�̏��M�v100�� �@�E�@��ʌ��W ���I �����V���܁u�t�̈�����v100�� �@�E�@2005�N��ȓW ���I�u�C�̒lj��v50���A�Ȃ� �@�ڂ������Ƃ͂��{�l����u�J���G���v�ւ���e�����������܂����̂ŁA��������������������B |

���@����������̋L�����X�|�j�`�Ɍf�ڂ���܂���

| �@����43��̉��ψ����ŁA�g���b�v��̊��������Ă��鐴��������i�@�@�j�́A�S���}�j�A�Ƃ��Ēm���Ă��܂����A����i����19�N5��28��)�́u�X�|�[�c�j�b�|���v���ɂ��̋L�����f�ڂ���܂����B����y���uWaku Waku�v�Ƃ����A�T�O�Έȏ�̕������̃y�[�W�ł����A�P�y�[�W�̑唼���g�����傫�ȋL���ł��B �@��w�Q�N���̎��A��B������̖���w����A�Q�V���ԁA12,176.3�L�������p���A�k�C���̍L���w�܂ň�M�����œ��{�c�f���������ƂȂǂ��Љ��Ă��܂��B �@�Ȃ��A��������́A���ݓ����S�����N�c�̒c�����w�߂Ă��܂��B |

���@�J�i�_���f���s

| �@���Z�́A������w�w�����1��25�����ŁA�����P�Y���̏����ꂽ�u�J�i�_5500�L�����f�v�Ƃ����L�������L�����낤���B �@�m���A�����Łi�ڍׂ�43��HP�ɂĂ������������B�j�Ə�����Ă����悤�Ɏv���B �@43���HP�ɍڂ���L�����������ƂɂȂ��Ă����̂��A�����B���������i�Ŗ؉��j�������̂ł���B �@�^�m�َq��Ђ̎����ŁA�u�ܖ������v���}�X�R�~����킵�Ă����܂��܂�A�ꏏ�ɃJ�i�_���f���s���������Ԃ̈�l����u�����A���܂ő҂��Ă�43���HP�ɃJ�i�_�̘b�����ڂ�Ȃ��ł͂Ȃ����B�ܖ�������ɂȂ����܂����v�Ƃ����ꌾ�B �@16���Ԃ��Q�H�����ɂ��A��y���������Ă���"���F�B"�̌��t�Ƃ͂ƂĂ��v���܂����ˁB �@����łȂ��Ă��A���Ƃ��L���������˂Ɠ���Y��ł����l�̋C���m��Ȃ��Łc�c�F�B�b��̖����z�߂ƔY�ނ��Ƃ�����ł������B �@�����ň�O���N�A�u�ܖ������v�Ȃ�ʁu��������v�̐�ʂ����ɂƃy�������������ł���B  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�i�_���f���s�L �@���N��9���W���`�X���Q�R���܂łP�U���Ԃ����āA����S�R��̒��ԂP�O���ƁA�ԂQ��ɕ��悵�ăJ�i�_���f���s�����Ă����B �@���݂ɂ��̂Ƃ��̃����o�[���Љ��ƁA �P���ԁF�@�����i��j����A�����v�ȁA���X�ؐ�y�A�����̂T�� �Q���ԁF�@�����i���j���A�����v�ȁA�~�Î��A���厁�̂T�� �@�����P�O���̑�L�����o�����i�H�j��Ґ����Ă̗��ł������B �@�Ƃ����܂ł́A�������X���X���Ə�����̂ł��邪�A���������Ƃɂ��̐�������i�ɂȂ�ƁA�n�^�ƃy�����~�܂��Ă��܂��B �@�悭�悭�l���Ă݂�ƁA�o���N�[�o�[����g�����g�܂�5,500�L����16���Ԃ������ė������Ă�����ŁA���̊Ԃ̃G�s�\�[�h���A�ڐV����������̌����F�X�L��߂��āA���������ėǂ���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�܂��Ă╶�˂̖��������̓��ł́A�p��ł����Ƃ���̃R���t���[�Y��ԂɊׂ��Ă��܂��A�Ȃ��Ȃ�����|���肪���߂Ȃ��Ƃ����̂��A�ǂ���猴���炵���B  �E�@���C�N���[�Y�̒��Ă��̑f���炵�� �E�@�T�[�����A�[���ł̂��� �E�@�o�b�h�����h�̃_�C�i�\�[�̘b �E�@���m�g�i�C�g�̃G�s�\�[�h �E�@���܂̃v�[����̘b �E�@�e���[�E�t�H�b�N�X�E�����̘b �E�@�J�i�_�̌�ʎ���ɂ��� ���X�A�����������Ƃ͎R�i�H�j�قǂ���B �@���v�ٍl�̖��A�ӂƑM�����̂́A�������A�����̃G�s�\�[�h�́A����ȍ~�e�_�ŏ����Ηǂ��ł͂Ȃ����B����͑��_�Ƃ������Ƃł܂Ƃ߂悤�B��Ȃ��疼�Ăł͂Ȃ����I �@�������A���M�̐��ƂłȂ������ɉʂ��Ă���Ȋ�p�Ȍ|�����o����ł��낤���A�ꖕ�̕s�����o���A���_���������Ƃɂ��悤�B �@���āA��X�̗��̍s���́A���L�̕\�����Ă������蒸����Ǝv�����A�o���N�[�o�[����g�����g�܂ŁA���m�ɂ�����5,474�L���̍s���ł������B�S���A���{�ō��ۖƋ����擾���āA�g�����X�J�i�_�n�C�E�G�C1���������ʼn^�]���Ă����B �@�J�i�_���f�i�o���N�[�o�[�˃g�����g�˃i�C�A�K���j�s���L�^�@�i�Q�O�O�U�N�X���W������X���Q�R���܂Łj

�@�A���o�[�^�B�̃h�����փ��[�ɂ��鍑�����������ق���ɂ��āA�T�X�J�`�������B�ɓ���ƁA�L��Ȕ������ڂɔ�э���ł���B �@�r���Ԃ��牺��Ď��͂����n���ƁA����360�x�n�����Ƃ������i��ڂ̂�����ɂ���B �@����̗��̊������Ă��ꂽ�����i��j����H���A�u�J�i�_�̍L�傳��������l�ɐ������Ă��Ȃ��Ȃ������Ă���Ȃ��B�ǂ��������Ă��n�������������Ȃ��̂�A�ƌ����Ă��F��l�ɁA�������悤�ȕ���Ȃ��悤�ȉ��b�Ȋ���������Ȃ́v���Ƃ����B �@�J�i�_���s�̖ړI�̈�ɁA���̍��̗Y�傳���������邱�Ƃ̏o����l�������ȊO�Ɉ�l�ł���l�ł����Ă��ꂽ��Ƃ����v�����������悤���B �@���̂R�U�O�x�n�����Ƃ������P�[�V�����ɗ��������A�F����Ăɔ��������Q�̐��Œ����i��j����̎v�����B����ꂽ�̂ł͂ƁA���S�v���Ă���B �@�܂����{�ŗ��s�̌v����F�Řb�������Ă������̂��Ƃ��B�A�h�o�C�X�����Ă����l�����āA���̐l���J�i�_�ɒ����邵�Ă����l�Ȃ̂����A�ނ������ɂ́A�u�������J�i�_���Ԃʼn��f�������Ƃ����邪�A5,500�L���̂قƂ�ǂ��A���ʂĂ�Ƃ��m��Ȃ������̒��𑖂邱�ƂɂȂ�B�P���ɂ܂�Ȃ��v�ƌ����B �@�ނ́A��X�����̂��N���Ȃ��悤�ɐS�z���Ă���A�J�i�_�̌�ʃ��[���ȂǍ��ؒ��J�ɋ����Ă��ꂽ��ŁA���̂悤�Ȓ�Ă����Ă��ꂽ�B  �u�������̂��ƁA�J���K���[����T�h�o���[�܂Ŕ�s�@���g������ǂ����낤���B��������Ύ��Ԃ��ߖ�ɂȂ邵�A�h����������Ȃ�ł͂Ȃ����v�ƌ����̂��B �u�������̂��ƁA�J���K���[����T�h�o���[�܂Ŕ�s�@���g������ǂ����낤���B��������Ύ��Ԃ��ߖ�ɂȂ邵�A�h����������Ȃ�ł͂Ȃ����v�ƌ����̂��B�u�Ȃ�قǁA�������������ȁv�ƌ������Ԃ��������܂߉��l���������A���́h�������h�Ă͏����w�̖Ҕ��ɉ�A�������Ȃ��{�c�ɂȂ��Ă��܂����B���ʓI�ɁA�h�������h�����Ȃ��Đ����ł������B �@�A���o�[�^�B�ł́A�Ӗ������T���U�炵���悤�Ɍ����鋍�̌Q��A���Ǝv���ƁA���{�̂��˂��������荂���ɂ����悤�ȋ@�B�ŐΖ������ݏグ�Ă�����i�A�T�X�J�`�������B�ł͍L��Ȕ����̕��i�A���Ɋ�������I������炵���A�Έ�ʂƂ͂����Ȃ��������c�c�B�����āA�}�j�g�o�B�A�I���^���I�B�ɓ���ƁA���̍��E�ɐX�ƌ�����ւ�藧���ւ�茻��A�܂�Łh���Ƃ��̍��h�ɖ��������Ǝv�킹��f���炵�����i���X�ɏo����B �@�J�i�_�嗤���f�S�����A�n�C�E�G�C�P�����ƕ��s���đ����Ă���炵���A���X�A��Ԃ̎p�����邱�Ƃ��o�����B���ɂ́A�P�R�O���p�Ƃ����ƂĂ��Ȃ������ݎԂ��������đ����Ԃ�ڂɂ����肵���B �@�Ƃ�������ŁA��X��O�������邱�Ƃ͖����A�h���C�u�̑�햡��S�䂭�܂Ŋ��\���邱�Ƃ��o�����B �@����Ƃ�����s�������������ŁA���̓��H�蒅�����X�Ń��[�e����T���A�����ďh�����߂�Ƃ����̂��A���{�ł͖��키���Ƃ̏o���Ȃ����̊y�����ł������B �@���[�e���̌��ȂǁA�S�Ē����i��j����ɂ���Ԃɂ������ł��������Ƃ��A�t�������Ă��������B �@�������ł���Ȃ���B�����z����Ǝ������ς�Ƃ����̂��A�J�i�_�������ɍL��ł��邩�̏؍����낤���B�����ɂƂ��Ē������o���ł������B �@���̒��q�ł����珑���Ă��L�����Ȃ��̂ŁA���_�͂��̕ӂŏI��ɂ������Ǝv���B �@����̗��s�ł́A�J�i�_�ݏZ�o��������A�J�i�_�̎���ɏڂ��������v�Ȃ̂��A�ŋM�d�ȑ̌������邱�Ƃ��o�����B �@�����v�ȂɊ��ӂ̎v�������߂A�y����u�����ƂƂ������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�l�j�@�w�����f�ڂ̋L���͂����� |

���@���R�@�،o���ł��Ԍ�

�@�{���i19.3.31�j�́A�����̈ē��łi�q�������R�̒��R�@�،o���ɉԌ��ɍs���܂����B�Q���҂́A�����A�~�ÁA����A����A�����A�{�{�̊e���A�v7�l�ł����B�ړI�̓~�j�g���b�v�̑ō����ł������E�E�E�B �@�����̒��X�ł����łȂ��r�[���Ǝ��B�܂݂̓R���j���N�Ƃ��ł�A䥂ł������Ɛ��i��������B�����̋����ł������ނ܂���ˁB �@�����̒��X�ł����łȂ��r�[���Ǝ��B�܂݂̓R���j���N�Ƃ��ł�A䥂ł������Ɛ��i��������B�����̋����ł������ނ܂���ˁB�@�ʓr���ē����܂����A6��9���i�y�j�Ƀ~�j�g���b�v���s���܂��̂ŁA�����҂��������B �i�ȏ�A�q�c�����F�L�B�@�ʐ^�F����������j �@�Ȃ��A�ʌ��ł����A���q���o�g�̑q�c����Ă��u�V����������v�i�u�V���v�Ƃ́A���q���̐V����������̗��̂������ł��B�j�Ɋւ���L�����u���F�v�i���q���̑ސE�҂őg�D������F��̋@�֎��j�Ɍf�ڂ���A���̐蔲����Ղ��܂����̂ŁA�ȉ��ɂ��Љ�܂��B |

���@�d�율�q����̍�i���O����b�܂���܂��܂���

|

�@��28���W���A����18�N12��10���i���j����12��16���i�y�j�܂œ����E�������������s���p���ŊJ�Â���܂������A���̒����d�율�q����i�@�@�j�̍�i�AF100���̑��u���ρv���O����b���̉h�_�ɋP���܂����B�d�삳��͍�N�̑�27���W�ŕ����Ȋw��b�܁i���̃y�[�W�̉����ŏЉ�Ă���u�w���Ձv�ł��B�j����܂���Ă��܂��B

|

�@

�@

���@��ɂ��

|

�u���̗��Y�n�v�ɗ�����A������l�̂��߂ɖ���q���ē����������s����悤�Ȓj�����̏W�܂肩�A�͂��܂����̐l������肠�����S�����A���ꂩ��{���̐������������߂ė��Q�̗��ɏo���j�����̏o��̏ꂩ�B

|

���@����������̃{�����e�B�A�������n���̍L�Ɍf�ڂ���܂���

| �@����������i�@���j�́A�n������t�s���ی𗬋����ɏ������ē��{��w�K�x���{�����e�B�A������Ă��܂����A���̂��ѓ�����̍L�u�ӂꂠ���v�i2006�č��j�Ɂu�����A�_��Ȃ��痈�����̋����q�v�Ƒ肵����������̊����̋L�����f�ڂ���܂����B��t�s�ݏZ�O���l�ɑ���n�����́u���̍��x���v�̐�����Ƃ��ďЉ�ꂽ�悤�ł��B �@���L��URL���N���b�N����ƌf�ڋL���̏ڍׂ������ɂȂ�܂��B �@�@http://www.ccia-chiba.or.jp/j/f_johoshi.html |

���@���������^�q�`�哝�̏܂���܂���܂���

| �@����������i���N�j�́A���̃y�[�W�̌��̕��ŏЉ�Ă���悤�ɒ����ⓩ�ʼn�Ȃǂ𐧍삵�Ă��܂����A���̓x�^�q�`�ŊJ�Â��ꂽ�u�l�I�E�W���|�j�Y��

in �^�q�` 2006�v�ɓ��ʼn���o�W���A�R���̌��ʁA�^�q�`�哝�̏܂���܂���܂����B�����߂łƂ��������܂��B �@�ڍׂ́A���̂Ƃ���ł��B �P�@�܂̖��́@�@�@�^�q�`�哝�̏� �Q�@�W����@�@�@�l�I�E�W���|�j�Y�� in �^�q�` 2006�@�^�q�`���{�|�p������ܑI���W �R�@���ƃe�[�}�@�@�哝�̕{���َ��Ƅ�������܂ł̓��{�ƃ^�q�`�����̗F�D�e�P�Ɋ�^���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�A�[�e�B�X�g���̂��邽�߂̏W�听�Ƃ��Ă̕����𗬎��� �S�@��@�@�@��@�@�@�p�y�[�e�s���� �T�@��@�@�@���@�@�@2006�N2��14���`2��17�� �U�@��@�@�@�Á@�@�@�t�����`�|���l�V�A��^�q�`���{��2006���s�ψ��� �V�@�� �� ���@�@�@ �哝�ܑ̏I��ɓ������ẮA���ʂɊe�ȃ����o�[�ɂ��R���ψ���݂��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��܂����B�܂��A���̎��Ƃɂ��Ă͊e���f�B�A�ɂ���X�I�Ɏ��グ��ꂽ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ł��B �@�@�i��i�̉摜�́A���쌠���̊W������f�ڂł��Ȃ����Ƃ��������������B�j |

���@�i��a�V�w����������w�����ɑI�C����܂���

| �@����43����ł���i��a�V�����i�@�w���E�@�������ȋ����j���A��̊w���I���̌��ʂɊ�Â�������w�̊w���ɏA�C���ꂽ���Ƃ͊��ɂ��Љ���Ƃ���ł����A���̓x12��5���̑�w������ɂ����������ɑI�C����A�w���ƌ��C����邱�ƂƂȂ�܂����B�����͑�w�A�t�����Z�A�����������������邱�ƂƂ���Ă���A�C���͕���17�N12��5�����畽��20�N11��5���܂łƂȂ��Ă��܂��B �@�ȉ��ɉi�䋳�����甒��43��Ăɂ��������Ă��郁�b�Z�[�W�����Љ�܂��B  �@�������������Ă���܂��B�S�R�N�@�w���@���w�ȑ��Ƃ̉i��a�V�ł��B���̂��ё�J�x��������w���A�C�ɓ������ĂȂɂ����b�Z�[�W���̊F����ɂ悱���悤�ɂƂ������Ƃł����̂ŁA�ꌾ���A�����˂ĕ������q�ׂ����Ă��������܂��B �@�������������Ă���܂��B�S�R�N�@�w���@���w�ȑ��Ƃ̉i��a�V�ł��B���̂��ё�J�x��������w���A�C�ɓ������ĂȂɂ����b�Z�[�W���̊F����ɂ悱���悤�ɂƂ������Ƃł����̂ŁA�ꌾ���A�����˂ĕ������q�ׂ����Ă��������܂��B

�@���̂P�P���U���ɒ�����w�w���ɏA�C���܂����B��w�𑲋Ƃ��ď���Ɏc�����Ƃ��ɂ́A�v���Ă����Ȃ��������Ƃł��B���̓����͑�w�����̂������A���낢��Ȍo�������܂����B���̒��ŁA�w��Ƒ�w�Ƃ����g�D�̊W�A�����ɂ����鋳���Ɗw���̊W�A���_�E�咣�Ɩ\�͂̊W�A�Ƃ��낢��Ȃ��Ƃ��l���܂����B�\�͂ɂ͐S�ꂩ��^���ł��܂���ł����B���͂������̗̂D�z���ɑ����R�Ƃ��Ă��A�s�т̍r�삵���c��Ȃ��Ǝv���܂����B �@�����̊F����̑����Ɠ��l�A���N�җ���}���܂����B�̂��������ދC�����������Ȃ�A��x�A������ł�����A�������Ƃ��낢��Șb�����������̂ł��B���̂悤�Ȉ��炬�̎��Ԃ����Ă邱�Ƃ��y���݂ɁA���X���i�����āA�����ɐE���𐋍s���Ă�������ł��B�����̊F����ɂ́A���[���łł������E���ӌ���������������K���ł��B |

���@�d�율�q����̍�i�������Ȋw��b�������

| �@��27���W������17�N12��10���i�y�j����16���i���j�܂ŁA��������̓����s���p�قŊJ�Â���܂������A���̒����d�율�q����i�@�@�j�̍�i�u�w���Ձv�����������Ȋw��b���̉h�_�ɋP���܂����B�d�삳��A���߂łƂ��������܂��B �@���̂ق��Ɂu������p�ԁv�Ƃ�����i���o�W����܂������A�������F100���̑��ł��B���������A�u�w���Ձv�͊��ɍ�i�̉�ʈ�t�ɉ��F�̑傫�Ȃu�T�C�����\��Ă���悤�ɂ������܂��B |

�@

�@

���@���c棑]�F�����̍�i����ȓW�œ��I����܂���܂���

�@��90��L�O��ȓW������17�N9��1���i�j����16���i���j�܂ŁA��������̓����s���p�قŊJ�Â���A���������I��i�̒��Œ��c棑]�F����̍�i�����I����܂���܂����B��i�́u�C�̒lj��v�Ƃ���F50���̖��ʉ�ł����B�܂�����18�N9��1���i���j����16���i�y�j�܂œ��������s���p�قŊJ�Â��ꂽ��91���ȓW�ɂ����Ă��u�C�̃V���t�H�[�j�[�v�iF�T�O���j�����I���܂����B���I�͂����27��ڂɂȂ�܂����B �@���c���{�l�����i�ɂ��ẴR�����g�����������܂����̂ŁA�ȉ��ɏЉ���Ă��������܂��B �@���N�̍�i�́A��ȓW�u�C�̌`�ہv�V���[�Y��R�e�őD�̂𒊏ۉ��������Ƀ����v�����A��O�ɂ͍q�C�n�}��z���D��ɂ́A���R�̍K���g�ɔ�ԃJ������`�����R���g���X�g���������������i�B�����ė���60�N�̋O�Ղ�D�̂ŕ\�����A�C�̍r�g�╗�J��l���̏o�����ɂȂ��炦�A�Y��Ȏ��R����̌b�݂����ƃ��}����~�����Ă���̂Ƃ��č\�����܂����B�i���c棑]�F�j |

���@�g�c�M�Y���u�N�ł��킩������č��̖{�v���o�ł���܂���

|

�g�c�M�Y����i�@�@�j���A���m�o�ϐV��Ђ���w�x�m�[���b�N�X�̗ϗ��E�R���v���C�A���X�č��x�Ƒ肵�A�N�ł�����������č��̖{���o�ł���܂����B �ߔN�A����������č��̂����������A�]���̓��{�^�Ǘ��̐����邢�̓A�����J�^�Ǘ��̐����ꂼ�ꂪ�Ȃ�p�ɗ��Ă���悤�Ɏv���܂��B���̂悤�Ȍo�c���̕ω��ɑΉ����ׂ��A�{���ł́A�{���̓����č��͂ǂ�����ׂ����A���ꂩ��̐V�����o�c�č��̕������͉����A����������ďЉ�Ă���܂��B����ɁA�x�m�[���b�N�X�̊�Ɨϗ���R���v���C�A���X�̎��g�݂͎ЊO����������]�����ꂨ��A�����̎��H�����ɑ����̃y�[�W�������܂����B�܂��A�{���́A��w��������F��v�m�̗���ł͂Ȃ��A�č������Ƃ̗��ꂩ��̖{�i�I�Ȑ�发�̔��s�Ƃ������ƂŁA�����č��ƊE���璍�ڂ������܂��B �x�m�[���b�N�X(��)�o�c�č����R���T���^���g�@�g�c�@�M�Y |

|

�����R�č��@�l���c���ƊďC |

���@�ߋ���

| �@���̗��ł͉���̋ߋ������Љ�܂��B �@����20�N�x����A�V�N��̈ē��ʒm�̕ԐM�ł́A�z�[���y�[�W�ɍڂ���Ƃ����O��ŋߋ�����Ă����������ƂƂ��Ă���܂������A���������������̂̂����K���Ȃ��̂�I��ŁA���s����2�A3�l���A�����f�ڂ��Ă���܂��B |

| ���쑽���ӎ} | �@�@ |

�ߓ��͒����u���̉��́@�悩�玩�R���ցv�����グ�ĉ����肠�肪�Ƃ������܂����B�����̕��X���炲���z�����������܂����B�Y�݂�����قǂ���Ƃ́A�т�����ł����B |

| �����d�� | �@�@ |

��N3���܂œ��{�i�@�x���Z���^�[�̎��Ɗ��{�����Ƃ���2�N�ԏ���Ă���܂������A4�����A�N�g�@���������ɕ��A���܂������݂��A���Z���^�[�̑S���z�u�̐ӔC�҂Ƃ��Ċ����𑱂��Ă���܂��B�i�@�̉ߑa�̉����̎����̂��ߌ����ɓw�͂��Ă���܂��B |

| ���c���G�i | �o�� |

2008�N4�����瓌����ʒZ����w�i�L����r�ܖ{���j�̊w���E�����ɏA�C���܂����B�u��Ɨϗ��v��S�����Ă��܂��B |

| �@���R�M�u | �@�@ | ����ψ��Ƃ��ďT��1�`2�����܉ƍقɍs���Ă��܂��B |

| �@�q�c���� | �@�@ |

���N�f�f��20�N3��8���A��t���瓜�A�a�\���R�ғ��𖽂����܂����B�R�����Ԃ̒f���H�ƕ������̐H���A�قږ���15,000���̃E�I�[�L���O�𑱂������ʁA6��7���t�ň�t����\���R�̑ޖ���鍐����܂����B |

| �@�{��O�� | �@�@ |

�g�������蒼�������n�߂܂����B���Ă����������A�R���L�x�ł��B�����p���������B |

| �@�����j�Y | ���� |

2008�N�ł� �hWho�fs Who in the World�h�i���E�I�Ɍ��Ђ̂���l�����T�j�Ɍf�ڂ���܂����B |

| �@�����P�Y | �@�@ |

20�N�x������x�������������t�����Ă���܂��B |

| �@���c�F�q | ���� |

16�N�ԕ������Ă��������܂��������ψ��A��C���������ψ����x���n�܂��Ă���ł������܂������A��N�ƂȂ�A�_�ސ쌧�m������\���ĕ\���������Ƃ�������������A�҂���������ł������܂��B�{�����e�B�A�͐g�̂���������A���������Ǝv���Ă���܂��B |

| �@�_�яr�� | ���� |

���z���n�k�A�������̂����Ă��̕��]��Q�Ɗό��ƊE�͑�ό������ł��B�V�����ցI |

| �@��쌒�i | �@�� |

�z�[���y�[�W�y�����q�����Ă��܂��B�~�j�g���b�v�̐��c�Βn�͎��̎���ɋ߂��A���s�̐��c�Βn�v��Ɏs���Ƃ��ĎQ�悵�܂����̂ŋ����[���q�����܂����B |

| �@���@���� | ���o | ���N�x����n���u��{�����v�̉�ɏA�C���܂����B |

| �@���d�� | �@�@ | ����18�N4���ɐݗ����ꂽ���{�i�@�x���Z���^�[�i�@�e���X�j��2�N�Ԏ��Ɗ��{�����Ƃ��ď���A��Εٌ�m��S���e�n�ɔz�u����ӔC�҂߂Ă��܂����B�{�N4�������̏�Εٌ�m���i�{�����Ƃ��Ĉ����������g��ł���܂��B |

| �@�����j�Y | ���� |

2006�N�c�c�e���r���A���������ƃ��W�IFM��J�|Wave�ɏo�������ق��A���{�o�ϐV���ɃR�����g�B2007�N�c�c���{�o�ϐV���A�����V���ɃR�����g�B���E�I�Ɍ��Ђ݂̍�gWho�fs�@Who�@in�@the�@World�h�i�A�����J�E�}���L�X�Д��s�j�Ɍf�ځB�i�����A�o�ρA�l���A�|�p�Ȃnj����ȋƐт��������l���Ώہj |

| �@�c���G�i | �o�� | ���݁A���t�{�́u���v�ʕ�ҕی�@�W������v�̈ψ����߂Ă��܂��B |

| �@�ɓ����M | ���� | 2010�N10��JAMCA�i���{�j�������A���j��Âɂ�鍇���Ղ����c���s�ɂł���V�����s����فu�鉺���z�[���v�ŊJ�×\��B���c���j�������c�̈���Ƃ��ĎQ���\��B�S���e�n����500���߂������c�����W�܂�\��B��ؓՕv�쎌�A���c���F��ȁu���Â̕���v�������ȂƂ��ĉ̂��\��B����c�̂Ƃ��Čv��i�s���ł��B���c���j�������c�ɂ͑�P��̒������Q���i�r���x�c���Ă��邪�j�B |

| �@���јa�v | �@�@ | ��2���}���\���ɒ��I�œ��I���܂����̂ŘA���o��ׁ̈A���낻��11��������K�̊J�n�ł��B�t���}���\���̊����̂��ߘV���ɕڑł��āB |

| �@�����@�N | �@�@ | ����18�N12������]�ː��̏�����ؖ���̌��ؐl�Ƃ��Č����؏��Ȃǂ��쐬���Ă��܂��B��낵���B |

| �@�������� | �@�@ |

�ٌ�m2�N�ځA�G�p�̕������������ł����A���C�ɂ���Ă���܂��B |

| �@���c�q�V | �@�� |

����2���Ŗ�60�ɂȂ�A�����N�����U���܂��悤�ɂȂ�܂����B |

| �@�ɓ����M | ���� |

�N�������ɓ���2�N���}���A����ꂽ�܂��������𑗂�悤�ɂ��Ă��܂��B�O�o���啪�����Ă��܂����B�����������Ȃ�܂����B |

| �@�c���G�i | �o�� | 2006�N3���ɗ������w�@������ޔC���A����w�q���������ƂȂ�܂����B |

| �@��o���� | �@�@ |

�V���ɒP�g�����ł����A�d���͒��쌧�ł��i�k�A���n�R�[�̃z�e���j�B���c�V���R�V�q�J���B���̎��G�i�āj�̓z�^������A���ꂢ�ł��B |

| �@�ɓ��@�h | ���o |

���ƌ�A���t������N���}���邱�Ƃ��ł��܂����B�ߓ��[�~�̓����Ƒ��ƈȗ�38�N�U��ɋ��������߂邱�Ƃ��ł��܂����B�̖̂ʉe�͊F�c���Ă���A���k�ɉԂ��炫�܂����B |

| �@�ΐ�i�� | ���� |

���������Ďl���J�X�^�}�[��T�[�r�X���ɂĊ������Ă��܂��B�l���R�J�R�[����100���q��ЂŁA�Ԃ������̔��@4����̃����e����ɒS�����Ă��܂��B |

| �@�����O�F | ���y | �җ���}���Ă̍ďA�E�B�Г�2���Ԕ��̒ʋŔ�J���ނ̖����ł��B�Z�p�p���̂��߁A��҂����ւ̍Ō�̂�����Ǝv���撣���Ă���܂��B |

| �@�g���@�O | �@�@ | �Ɨ����Ĉ��H�ƂɎQ������13�N�A�悤�₭2���X���o�X�ł���Ƃ���܂ŗ��܂����B |

| �@�쑽���ӎ} | �@�@ |

�i��w�j4�N�ŏo�Y�̑��q�i�u�k�t�@�c�ӗ��ߎt�j�𑲋ƌ�40�N���o���Ĕ�I����Ƃ́E�E�E�E�g�z�z�z�ł��B |

| �@��썎�v | �@�@ | �����Ƃ��ē����ċ���܂��B�w�Z�̒����ڂ܂��邵���ω�����������ł��B |

| �@�݁@ᩎi | �@�� | ������������̕�Z�i���w�Z�j�̓�����𑲋ƈȗ�48�N�U��ɏ��߂ĊJ�Â����B60�����̊w�F���o�Ȃ��A���t���u����Ŏ������L�т��v�Ɗ��ł��ꂽ���A�y���������̍ĉ���ʂ������B�������Ԃ̏�������������ɘA��A���̎҂������A�߂����v���������B |

| �@�����@�� | �@�@ |

6/2�`�S�@�x�g�i���i�n�m�C�j |

| �@���R�M�u | �@�@ |

�˓c�s�̎s�����k�����T3�����Ă��܂����A�����̃X�e�b�v��ڎw���Ă���܂��B |

| �@��c�@�� | �@�@ | ���{�i�@�x���Z���^�[�����n���������̏����Ƃ���10��1���Ɩ��J�n���߂����������ł��B |

| �@�O�c��F�� | ���j | 3��31����������38�N�Ԃ̋��E�������I�����邱�Ƃ��ł��A�z�b�Ƃ��Ă��܂��B |

| �@�������� | �o�o | ��N�A�V���L�Ґ������u���Ɓv���܂����B�Ó색�C�t���i���ł��B |

| �@�y�@�� | �@�@ | �I���b�N�X�ŋ��Z�W�̎d�������Ă���܂��B��N��65�ł����A���C�Ȃ����ɂ�߂Đl���̌㔼��̏������������ł��B |

| �@�P�n���� | �@�@ |

16�N3���啪������ސE���A�����Љ�����c��i�����j�ɋΖ����Ă��܂��B |

| �@�{�c�@�_ | �o�Y |

9/23�Q�n�镔����ɂē�������J�ÁA���X�A���[���X���2���A���������1���A����21���ŁA���ƈȗ��A�җ�̏j�������˂ċ��s���܂����B |

| �@���i�@�� | ���� |

���܁u�Ќ��_���X�v���K���Ă��܂��B�l���b�X���̓��b�X�������������Ď��܂���̂ŁA�O���[�v���b�X�����Ă��܂��B |

| �@�R���O�j | �@�@ | ���t�i18�N�j��60���T���A����������̐��E�ւƑ���i�߂Ă��܂��B |

| �@�r�c�r�� | �@�@ | �ό������̌������s���Ă��܂��B |

| �@�{��O�� | �@�@ | ���́i���c��j����ł��B���ꂩ��͒��������Ŋ撣�肽���Ǝv���܂��B(18�N����ē��̉Œlj�) ���c��c���̎d���I�����[�ł���Ă��܂����A���\���Z�Ȃ��̂ł��B |

| �@�牮�Ï� | �@�@ | �É������ސE��A�����Ȓc�̎����ǂɋ߂�T��A��N12�����疯���ψ��A�����ψ��Ƃ��ď�������n��v�����Ă��܂��B |

| �@�������V | �@�@ | ���ݑ�p�ɋ��Z���A���܂ɂ����A�����܂���B�F�l�ɋX�����B |

| �@���S�@�^ �@�@�@�@���q |

�@�@ |

�����ł��Ȃ��Ǝv���Ă������v�w�ɑ��B������o�q���a���B�������ƐQ�s���̖����ł��B�����Ă�����l�̖���9���\��Ƃ������ƂŁA���N�͈ꋓ��3�l�̑����ł��܂����B���₠���킢�����̂ł��B |

| �@������v | �@�@ |

�S���t�ɂ͂܂��Ă��܂��B��T���{�茧�̃t�F�j�b�N�X�J���g���[�ɍs���܂����B�җ�j�S���t�Łc�c�Ƃ��Ƃ��Ƃ������A���Ɋҗ���ނ����܂����B���āA��������O����R���y���\�肳��Ă���A�o�Ȃł��܂�����͐���o�Ȃ������Ǝv���Ă��܂��B����Ƃ���낵�����肢���܂��B |

|

�@����ۓ�Y |

���j | ���Z���t��ސE��A�{�N�V���O�W�����J�݂�6�����A���K���j��43���B�ŋ߂̓J�C���v���N�e�B�b�N������A�V����G���W���C����\��ł��B |

|

�@�r�c�r�� |

�@�@ | ���m�_���Ɍ����āA�n�搭������ł̒n�抈����ԃ��f���̌�����i�߂Ă��܂��B |

| �@����@�M | �o�o | ��N��蒆����w�w�F�̈��o���[�{�[����OB���ɏA�C���A����̐e�r�A�����̃o�b�N�A�b�v�ɓw�߂Ă��܂��B |

���@����Љ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| ���@�ɓ����Y����i�@�@�j �@�ɓ����Y����͕���15�N�t�̏��M�ʼn����J�͂���͂���܂����B �@�ɓ�����͏��a48�N�ɕٗ��m�o�^�������Ɠ����ɁA�ɓ����ۓ������������J�݂���A���a56�N�ɂ́u�Љ���@�l�@���݉�v��ݗ�����A�������ɏA�C����Ă��܂��B�܂����{�ٗ��m��̏�c���E�����������ψψ���ψ���������A�ٗ��m����ʌ��J�\������܂���Ă��܂��B��͂͂��̂悤�ȎЉ�I�v�����F�߂�ꂽ���ʂɂ����̂ł��B�ɓ����߂łƂ��������܂����B �@�@�@��͂ɗ����� �@�����\���܂��ƁA��y�����̎�͂̕�ɐڂ���Ƃ��A�����ɂ����̂悤�Ȃ��Ƃ�����̂��낤���ƒW�����҂���������̂ł������A����͙R���]�݂̂悤�Ȃ��̂ł����B���������̐g�Ɍ����ɋN���Ă݂�ƁA�ˑR�̂��Ƃł��������̂ŁA��ςɋ����܂����B�Ɠ����Ɋ������v���܂����B �@�����āA�����܂ł�������̕��X�����j�ӂՂ��A���߂Ă��̏͂̑傫���Ɋ����������܂����B�{���ɗL��������܂����B �@�v���A���[���Гc�ɂ��瓌���֏o�ė���44�N�A�ٗ��m�o�^30�N�ڂ́A�������җ�̔N�ɂ��̏͂�q�����܂������Ƃ́A���ɈӋ`�[���A��v�Ȑg�̂ƁA���������̓��]������`�q�������Ă��ꂽ���͖S�����e�A����c�l�A���тɍ����܂Ŏ����x���Ă��ꂽ�W�e�ʂ̊F�l���ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B �@�u�p���͗͂Ȃ�v�Ɛ\���܂��B����́A���̏͂ɒp���Ȃ��悤�A�܂��R�c�R�c�Ɠw�͂��d�˂čs�������ł��̂ŁA����Ƃ��X�������肢�\���グ�܂��B�i�ɓ����Y�j |

| ���@�d��b�q����i�@�@�j �@����b�q����i�@�@�j�́A��Ŗ��G��`���Ă��܂����A���̍�i�͓����s���p�قŊJ�Â���鐴���W�i���{�������p�����Áj�ɖ��N�o�i����A����܂łɕ����Ȋw��b�܂�O����b�܂ɋP���Ă��܂����B �@�܂��A����������GALLERY�@KUBOTA�ŌW���J�Â��Ă��܂����B50���A100���Ƃ������������`���Ă����܂����A���ɎႢ������`�������̂������悤�ł��B �@����܂łɓW�����ꂽ��Ȃ��̂́A���̂Ƃ���ł��B �@�i�W�j �@21�N 6��15���` 6��21�� �@21�N 5��28���` 6��3�� �@�i�����W�j �@20�N12�� 8���`12��14�� �@19�N12�� 8���`12��14�� �@18�N12��10���`12��16���@�i�O����b��܁j �@17�N12��10���`12��16���@�i�����Ȋw��b��܁j |

| ���@���c棑]�F����i�o�ρj

�@�@���c����͗m��ƂŁA�����̗m��d�ō����Ă��܂��B��Ђɂ��Ζ��������Ŋ撣���Ă��܂��B�����E���̌���W�A��ʌ��W�łP�X�ŋ��ɏ����I�B���W���I�Q���܁B��ȓW�ɂ��ẮA��T�T���ȓW�ŏ����I�ȗ��A23������I����Ă��܂��B��90���ȓW�ł͓��I�ɑI��Ă��܂��B |

| ���@�����j�Y����i�����j �@�����j�Y����͐Ռ��w�����q��w�ŕ��w���̋���������Ă��܂��B��ȊS�̈�́A�p�ꋳ��A�o�ωp��A�N�Ƙ_�A�f�C�x�[�g�Ȃǂ������ł��B �@���̍������������̂��сu���i������{�̃x���`���[����v�Ƃ����{�𐧍삳��܂����B����͑�w�ȂǂŎg���p��̃e�L�X�g�̌`���Ƃ��Ă��܂����A���́A���玖�Ƃ������Đ�������10�l�̎��ƉƂ���ނ��ĉp��̕��ꕗ�ɂ܂Ƃ߂����̂ŁA���ꂼ��̏͂��Ƃɉp��̗��K��肪�݂����Ă��܂��B �@��������́A���M�̓��@�����̂悤�Ɍ���Ă����܂��B �u���̖{���������Ǝv�������@�́A���{�Љ���łȂ����{�̎�҂����܂�ɂ����C���Ȃ��e�C���Ȃ��̂ŁA���ł��܂��܂ȕ���ŋN�Ƃ����Đ������Ă�����ƉƂ����グ���̐���������L�q���邱�Ƃɂ��A�Ƃ�킯�����̓��{��w�������ƂɂȂ��w��������������̖��Ɍ����Ă܂��i���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv��������ł��v �@���̖{��2004�N4�������ł����A���ɂ��A������������w���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B(1,800�~) �@�}�N�~���������Q�[�W�T�[�r�X �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Tel 03-5833-1017 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@e-mail�@yamamoto@mlh.co.jp �@�����j�Y�@�@Tel�@ 03-3918-8997�@�@ �@�@�@�@�@�@(��w)�@048-478-3413 �@�@�@�@�@�@e-mail�@sweet10@vesta.ocn.ne.jp �@�ڎ��̊T�v�͎��̂Ƃ���ł��B �i���̂Ȃ��ŁA�L���m���A�_�C�\�[�A�҂��@�̎В�����͒�����w�o�g�҂ł��B�j |

| CHAPTER�P | �L���m���F | �����̔閧�͌o�c�҂ɂ��� |

| 2 | ���}�g�^�A�F | �������ŋK����˔j���A�S���Ɋ�т��z |

| 3 | ��ĺ���ڰ��݁F | �����z���ɁA�u������ꂵ���T�[�r�X�����Čڋq�͑喞�� |

| 4 | �����@���쏊�F | ��������������S������������������ �R���s���[�^���҂@ |

| 5 | �ެ��ȯĂ������F | �@�q�Ȋ�Ƒg�D�ƃ��f�B�A�~�b�N�X�̔��ő���i |

| 6 | ��n�Y�ƁF | �u���A���ꂪ100�~�I�v�Ǝv�킸���Ȃ点��v���̃r�W�l�X |

| 7 | ��ٻ���F | �Ԃ����110�Ԃ���S�̔Y�݂܂ŁA�����͓̂d�b�̃A�h�o�C�X |

| 8 | �������ށF | �~�[�@��̃��T�C�N���œ��{�̈��H�Ƃ����x�� |

| 9 | �҂��F | �G���^�[�e�C�������g��g�߂ɂ����v���� |

| 10 | ܰ�����ع���ݽށF | ���Ƃ��A�Ŏx����IT��� |

| ���@��쌒�i����i�@���j

�@��쌒�i����2002�N5���ɍs��ꂽ�x�R�}���\���ŒʎZ50��ڂ̃t���}���\�����������܂����B���̌�k�C���̑��ɂ��o�ꂳ��A���̂Ƃ���삳�炢���������L�������Љ�܂��B |

�@

| ���@�Éꒉ�v����i����j

�@�Éꂳ��́A�{�E�͒�����w�̐E���ł����A��30�N�ԌՃm������y�c�Ńo�C�I�����ƃr�I����S�����Ă��܂����B |

�@

| ���@�ˉ���������i���o�j

�@�ˉ���������̓v���̓��{��Ƃł��B�����l�����c���l�����{��ƂŁA�ˉ�����łR��ڂ������ł��B19�̂Ƃ��M���X�^�[�v�E�����[�̍�i�⍂�R�C�v���́u�u�v�Ƃ�����i�ɏo��������Ƃ���Ƃ����ӂ������@�ɂȂ����悤�ł��B |

�@

| ���@����������i���N�j �@������͏��w�Z�̐搶�ł����A������e���R�b�^�ⓩ��𐧍삵�Ă��܂��B����܂łɂQ���E����̉�L�ŌW���J���܂����B�����͌^������Ă����ɐp������𗬂�����ō��A�e���R�b�^�͔S�y�Ōł߂����`���Ă��Ďd�グ�܂��B�܂�����͕������������S�y�̏�ɍׂ����ʼn��`���ďĂ��܂��B �@��i�͏����̐l������L�Ȃǂ̓��������`�[�t�ɂ������̂������悤�ł����A�l�����ł͐l�Ԃ̎p�����̋������̂ċ���A�Ō�Ɏc�����S�̐��E��`���o���Ă���悤�Ȋ��������܂��B �@���̊����A����14�N3��(��������̃M�������[��I�J�x)�ɑ����āA15�N6���ɂ͓����E�����̃M�������[�Ύ��G�Łu����������W�v���A16�N2���ɂ͓��������Łu�����������W�����̊������v���J�Â��܂����B �@��i�́A�l�Ԃ̜�Y�Ƃ������d�ꂵ�����`�[�t�̂��̂͂Ȃ��A�g�̑S�̂Ŋ�т��]��\�����Ă���悤�Ȃ��̂������Ɗ����܂����B�������тȂǂʂ̕\��ŕ\���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�S�̒��ɗ}������т��g�̂̐���葫�̓����̒�������ݏo�Ă���Ƃ��������_���̍�����i���Ǝv���܂����B �@�܂���N�́A��q�̂Ƃ���A�^�q�`�ŊJ�Â��ꂽ�u�l�I�E�W���|�j�Y�� in �^�q�` 2006�v�ɓ��ʼn���o�W���A�R���̌��ʁA�^�q�`�哝�̏܂���܂���܂����B �@����ɁA12��12���i�j�`12��16���i�y�j���������L����p�قŊJ�Â��ꂽ12th ART ACADEMY JAPAN�@�i�A�[�g�A�J�f�~�[�E�R�~���j�P�[�V������Áj�ɂ�������o�W����܂����B |

| ���@���ߎq����i�@���j �@���͎��⽍��i�Ă��j������Ă��܂��B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@