第40回鑑賞会 「はじめてのクラシック」(#7) 平成25年7月23日(火)、24日(水) 参加;55名

7月23日、24日、14:00より

家族連れ、友人連れで多数参加23日22名、24日33名と会の行事の中でも参加者の多い

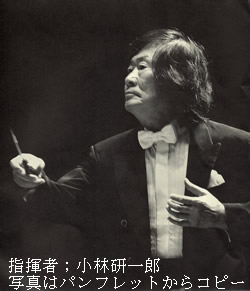

メインイベントとなりました。小林研一郎エネルギッシュな指揮、二時間半、ロシア音楽を堪能、

終演後は感動の余韻を残して隣接のレバンテで懇親会、いい音楽、うまいビール、極楽々々。

「ふうてん老人の戯言」

東京交響楽団故意か偶然かバイオリンは女性奏者がほとんど、しかも全員がノースリーブの

ドレス白い二本の腕がきらりと光ってまばゆい。指揮者のタクトの動きで白い腕が躍動する様

は美の世界だ。清新なエロチシズムを感じる。バレリーナが舞台を所狭しと踊るが如く女性ピア

ニストの白い指が鍵盤の上を跳ね廻る様はセクシャルな美しさを感じる、魅惑的だ、これもコン

サートの楽しみかね。○○ボケ老人の真夏の夜の夢。

古谷 泰久(法)

(下記は行事案内から一部転用しています。)

恒例のクラシックコンサートです。

◎ 開 催 日 平成25年7月23日(火) 14時開演 (23日は終演後懇親会)

7月24日(水) 14時開演

◎ 会 場 有楽町・東京国際フォーラム ホールA

◎ 演 目 「はじめてのクラシック」 〜中・高校生のために〜

ロシア人作曲家の作品ってどんな曲?

案内役 三枝成彰

指 揮 小林研一郎

東京交響楽団

◎ 曲 目 ・グリンカ オペラ「ルスランとリュドミラ」序曲

・ボロディン オペラ「ダッタン人の踊り」

・チャイコフスキー 序曲「1812年」変ホ長調作品49

・ムソルグスキー/ラヴェル編曲 組曲「展覧会の絵」

◎ チケット代 1,000円

小林研一郎指揮、東京交響楽団演奏でロシア音楽を堪能 (7/23) (2014/03/04)

(法学部法律学科卒)大泉 清

有楽町の東京国際フォーラム ホールAで開かれる「はじめてのクラシック」コンサートも今回で

7回目。クラシックには縁遠い生活をしているが、このコンサートだけは楽しみだ。今年は妻と共

に聞きに行った。

午後2時に開演。テーマとなっている「ロシア人作曲家の作品ってどんな曲?」の解説を案内役

の三枝成影氏がユーモアを交えて分かりやすく解説してくれる。ロシアの作曲家といえば、チャイ

コフスキーとストラヴィンスキーぐらいしか知らないが、他にも有名な作曲家がいるとのこと。この

解説は毎回、いい勉強になりますね。

最初の曲はグリンカの「オペラ『ルスランとリュドミラ』序曲」。グリンカはロシアの音楽史の中で最

初のクラシック作曲家と言える人で、ゴーゴリやプーシキンといった文学者とも親交があったとの

ことだ。7分ほどの演奏であった。

2曲目はボロディンの「オペラ『イーゴリ公』より『ダッタン人の踊り』。ダッタン人とは別名をタター

ル人といい、モンゴル系遊牧騎馬民族の事である。3曲目がチャイコフスキーの「序曲『1812年』

変ホ長調 作品49」。1812年はナポレオンがロシアに攻め込んできた“祖国戦争”の始まりの年で、

この曲はナポレオンを敗走に追い込んだロシア軍の戦いぶり伝えている。トランペットが3分ほど

威勢よく鳴り響き、最後にドーンという大砲の音がする。素人目にもかっこいい曲であった。

最後はムソルグスキーの「ラヴェル編曲 組曲『展覧会の絵』」。もともとはピアノ用に書かれた曲

だが、ラヴェルの編曲によって有名になった曲である。プロムナード(小曲)を間に挟んでいるので、

絵と絵の間を歩いているような感じになってくる。ムソルグスキーはアルコール依存症で身体を壊し、

42歳の若さで世を去った。4時30分、彼の曲の演奏が終わると、客席からブラボーの声と拍手の

連続。まさに、ロシア音楽の醍醐味を味わう2時間であった。

終演後は隣りのレストラン「レバンテ」での懇親会。いい音楽を聞いた後の

ビールは格別の味だ。会員同士の話も弾む。来年もこのコンサートには参加したいものだ。