四季の植物

2024年

ナス/ヒイラギ/セリ/タンポポ/フジ/クスノキ/スギ

2024年7月16日

スギ

今回は皆さんよくご存じの「スギ(杉、椙、倭木)」を取り上げました。

スギは縄文時代より日本人とともに歩み、日本の文化を支えてきた。スギは日本で最も多く植林された木で、北海道の南部以南のほぼ日本全土にわたりスギ林が見られる。総人工林面積約1000万haのうち45%を占めており、建築材として広く利用。スギ林は、三角錐の樹形が整然と並んでおり、日本各地で美しい風景を形成。

縄文時代後期から弥生時代(4000年~2000年前)は「スギの時代」といわれるほど急激に分布を広げた。遺跡を調査すると埋没林や木材片としてスギが発見され、縄文時代早期より使われてきたことが知られている。鳥浜貝塚遺跡(福井県)の調査では、縄文時代に使われていた木材のうち、スギは20~30%、弥生時代には70~80%も使われていたことが推定されている。

スギの語源には諸説あるが、幹がまっすぐに伸びることから「直木(スクキ)」と呼ばれ、これがスギに変わったという説、同様に上へ伸び進むことから「進む木」、これが転じてスギになったという説が根強い。漢字の「杉」は、日本ではスギのことを指すが、もともと中国ではコウヨウザン(ヒノキ科)のことを指し、中国ではスギは「柳杉」と呼ばれる。またスギは「椙」とも表記されるが、これは日本の国字。

スギの語源には諸説あるが、幹がまっすぐに伸びることから「直木(スクキ)」と呼ばれ、これがスギに変わったという説、同様に上へ伸び進むことから「進む木」、これが転じてスギになったという説が根強い。漢字の「杉」は、日本ではスギのことを指すが、もともと中国ではコウヨウザン(ヒノキ科)のことを指し、中国ではスギは「柳杉」と呼ばれる。またスギは「椙」とも表記されるが、これは日本の国字。

一般的な特徴としては、スギの植林は万葉集以前の時代に始まり今に至る。スギが建築材として有用視されたのは、その成長の早さや材の軽さに加え、木目の美しさや加工のしやすさによるが、戦後大量に植栽されたものは外材の輸入による市場の変化によって放置され、一般には花粉症(後述)をもたらす木として嫌われる傾向にある。 沢沿いなど比較的水分と栄養分に富む環境を好む傾向があるため、植林の際にも谷間はスギ、中腹はヒノキ、尾根筋はマツと植え分けられる。なお、スギが神社仏閣に多いのは、天に向かって真っすぐに伸びる姿を神の依り代としたため。日本書紀によれば「須佐之男命(スサノオノミコト)=神」が髭を蒔いてスギを、胸毛を蒔いてヒノキを、尻毛を蒔いてマキを、眉毛を蒔いてクスノキを創ったという(2023年12月の四季の植物「ヒノキ」でも取り上げた)。

沢沿いなど比較的水分と栄養分に富む環境を好む傾向があるため、植林の際にも谷間はスギ、中腹はヒノキ、尾根筋はマツと植え分けられる。なお、スギが神社仏閣に多いのは、天に向かって真っすぐに伸びる姿を神の依り代としたため。日本書紀によれば「須佐之男命(スサノオノミコト)=神」が髭を蒔いてスギを、胸毛を蒔いてヒノキを、尻毛を蒔いてマキを、眉毛を蒔いてクスノキを創ったという(2023年12月の四季の植物「ヒノキ」でも取り上げた)。

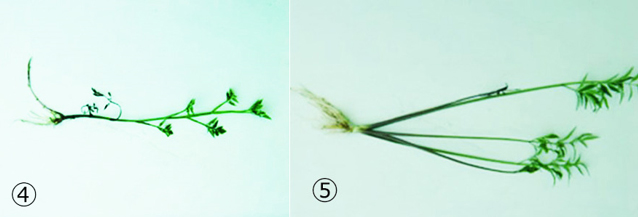

スギの葉は、長さ1~2センチほどの小さな葉が螺旋状に集まるが、小葉は真っすぐなものと鎌型に捻じれるものが混じる(写真①)。冬季には赤褐色なって枯れたように見えるが(写真②)、春には緑色に戻り、枯れた葉は枝ごと落ちる。枝葉はよく燃え、燃料や線香に使うほか、新酒ができた合図として造り酒屋の軒先に吊るされる「杉玉」(写真③)などの装飾にも使われる。 スギは雌雄同株で、早春(3~4月)には雌雄それぞれの花が咲く。雄花はクリーム色をした直径5~8ミリの俵型で、枝先にびっしりと咲く(写真④;花粉症の元凶)。雌花は緑色の球状(写真⑤)で、直径2㎝ほど。枝先に一輪ずつ咲く。スギの花が地味なのは、昆虫を惹きつけて受粉を媒介させる必要がない「風媒花」であるため。これが花粉症の要因であり、晴れた日に風が吹くと雄花から大量の黄色い花粉が放出される。受粉した雌花は小さなマツボックリのような球果になる。直径2~3センチほどでトゲに包まれ、翌年の10~11月頃に茶色に熟すと自然に裂ける(写真⑥;裂開した球果と種子)。中にはコメ粒ほどの小さな種子が20~30個ほど入り、マヒワやヒガラなどの野鳥がこれを啄むが、空になった球果はその後もしばらく枝に残る。

スギは雌雄同株で、早春(3~4月)には雌雄それぞれの花が咲く。雄花はクリーム色をした直径5~8ミリの俵型で、枝先にびっしりと咲く(写真④;花粉症の元凶)。雌花は緑色の球状(写真⑤)で、直径2㎝ほど。枝先に一輪ずつ咲く。スギの花が地味なのは、昆虫を惹きつけて受粉を媒介させる必要がない「風媒花」であるため。これが花粉症の要因であり、晴れた日に風が吹くと雄花から大量の黄色い花粉が放出される。受粉した雌花は小さなマツボックリのような球果になる。直径2~3センチほどでトゲに包まれ、翌年の10~11月頃に茶色に熟すと自然に裂ける(写真⑥;裂開した球果と種子)。中にはコメ粒ほどの小さな種子が20~30個ほど入り、マヒワやヒガラなどの野鳥がこれを啄むが、空になった球果はその後もしばらく枝に残る。 木材利用としてのスギは成長が速く、材は割りやすくやわらかく加工しやすいため、古くから利用されている。木目はまっすぐで年輪は明瞭、肌目はやや粗い。特有の匂いがあり、酒樽に用いることで日本酒の香り付けにも関わる。日本における木材利用の75%を占めるともいわれる。

木材利用としてのスギは成長が速く、材は割りやすくやわらかく加工しやすいため、古くから利用されている。木目はまっすぐで年輪は明瞭、肌目はやや粗い。特有の匂いがあり、酒樽に用いることで日本酒の香り付けにも関わる。日本における木材利用の75%を占めるともいわれる。

また、スギの樹皮は屋根の材料とされることがあり、このような屋根葺きは「杉皮葺き」とよばれる。また、樹皮は垣根などに利用されることもある。スギの枝葉を集めて球形にしたものは、杉玉(酒林、杉林)とよばれる(写真③)。日本酒の造り酒屋の軒先に吊るされる杉玉は、新酒ができたことを知らせる意味がある。最初は緑色だった杉玉はやがて枯れて茶色になり、次の新酒の際に掛け替えられる。

線香は、匂い線香と杉線香に大別される。匂い線香は、タブの樹皮粉末に伽羅や沈香、白檀などの香木(ときに漢方薬や香料)を混ぜて作られ、墓参り以外で現在一般に使われる線香。一方、乾燥させたスギの枝葉の粉末から作られた線香は杉線香とよばれ、煙が多いため主に墓参り用に使われる。

なお、スギは防風の効果を期待して屋敷林として植栽されることがあり、富山平野(砺波平野を含む)や北関東の屋敷林にはしばしばスギが用いられている(写真⑦;「かいにょ(かいにゅう)」と呼ばれる屋敷林が散在する富山県散居村(砺波平野))。43会でも10数年前に富山旅行でこの展望台に行き、非常に珍しい風景であったのが記憶にある。スギは並木道の木として用いられることもあり、スギの並木道は各地に見られる(写真⑧;日光杉並木)。

なお、スギは防風の効果を期待して屋敷林として植栽されることがあり、富山平野(砺波平野を含む)や北関東の屋敷林にはしばしばスギが用いられている(写真⑦;「かいにょ(かいにゅう)」と呼ばれる屋敷林が散在する富山県散居村(砺波平野))。43会でも10数年前に富山旅行でこの展望台に行き、非常に珍しい風景であったのが記憶にある。スギは並木道の木として用いられることもあり、スギの並木道は各地に見られる(写真⑧;日光杉並木)。 現在、日本の国土面積(3,779万ヘクタール)の約7割を森林面積(2,505万ヘクタール)が占めており、そのうち、人工林面積は1,020万ヘクタールで、森林面積全体の約4割。この人工林面積のうち、スギ・ヒノキ林が約7割を占めている。

現在、日本の国土面積(3,779万ヘクタール)の約7割を森林面積(2,505万ヘクタール)が占めており、そのうち、人工林面積は1,020万ヘクタールで、森林面積全体の約4割。この人工林面積のうち、スギ・ヒノキ林が約7割を占めている。

ここで花粉症の話だが、花粉が原因となって引き起こされるアレルギー反応は花粉症とよばれ、くしゃみ、鼻水、目の充血、かゆみなどの症状を示す。「花粉症」の主な原因はスギやヒノキの花粉。日本ではスギの花粉を原因とする花粉症(スギ花粉症)が最も多く、日本の全人口の1割以上がスギ花粉症に罹患しているともされる。花粉を出すのはスギ、ヒノキだけのことではなく、ほかにイネ科(カモガヤ、オオアワガエリ)、キク科(ブタクサ、ヨモギ)を原因とすることもあり、またスギが少ない北海道ではシラカンバ(カバノキ科)の花粉を原因とすることが多い。

そこで、林野庁では花粉発生源対策として、「花粉の少ない苗木の供給拡大」等を研究開発している。

この課題を解決するために、国や県がスギやヒノキの花粉が少ない品種を開発。そこからつくられたのが、花粉の少ない苗木。例えば、花粉の少ない品種の種類として、平成8年度から令和3年度末までに、少花粉スギ147品種、少花粉ヒノキ品種55品種が開発されている。ちなみに、「少花粉スギ」(雄花を全く着けないか、ごくわずかしか着けず、花粉飛散量の多い年でもほとんど花粉を出さない品種)。「無花粉スギ」(雄花は着けるが、雄花から花粉を全く出さない品種)などである。ただしこれには極めて長い期間がかかると考えられており、あわせて花粉飛散防止剤など花粉飛散抑制技術の開発も進められている。

有名木として「屋久杉」があるが、鹿児島県の屋久島は日本におけるスギの自生地最南端であり、標高700から1,700メートルの山地に生育。降水量は多いが花崗岩質で栄養分が乏しいため、屋久島のスギは極めて成長が遅く、樹齢1,660年でも幹の直径が180㎝ほどにしかならない。そのため材質が緻密であり、樹脂分が多く腐食しにくいので、長命であると考えられている。一般的に屋久島のスギは屋久杉とよばれるが、現地では樹齢800~1,000年以上と考えられるものを屋久杉、それより若いものは小杉とよばれる。小杉は林業が行われ始めた時代以降のものであり、明るい伐採地で育ったため成長が良好であるが、屋久杉はそれ以前からあるもので暗い林内で育ったため成長が遅く木目が詰まっている。現存する大きな屋久杉は幹の凹凸が激しく、利用しにくいため切り残されたと考えられている。名の知れた屋久杉として、縄文杉(最大の屋久杉とされる;幹周り16m;樹齢は2,200年から7,200年まで諸説ある)、大王杉、弥生杉、紀元杉、三代杉、二代大杉、ウィルソン株がある。なお、屋久島のスギ原生林は特別天然記念物に指定されている。

スギは日本で最も寿命の長い木であり、屋久島の縄文杉は樹齢数千年とされる。また、スギは日本で最も高くなる木であり、2017年時点で日本一背が高い木とされる京都の「花脊(ハナセ)の三本杉」は、3本中の2本が樹高60mを超える。(ちなみに直径が最大になるのはクスノキ)。

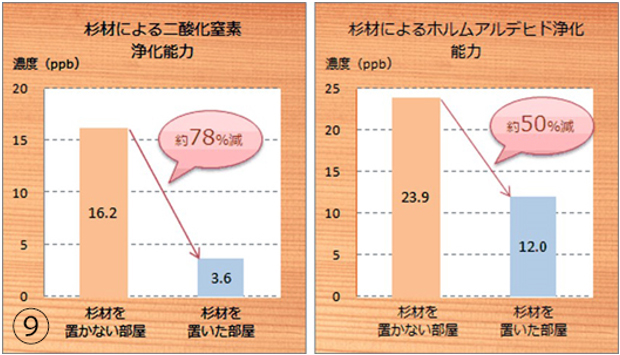

余談であるが、樹木が光合成によって、温室効果ガスのCO2を吸収し、地球温暖化を防止する効果があることは、よく知られている。さらに樹木には、大気中の有害ガスを吸収・吸着して空気を浄化する性質もあり、杉はその機能が顕著であること分かってきた。グラフ(図⑨)は杉でつくられた製材がどのくらい有害ガス(二酸化窒素やホルムアルデヒド)を吸収するかを、2つの部屋で比較した実験結果だ。二酸化窒素濃度、ホルムアルデヒドは、ともに人間の健康を害する可能性が指摘されている物質。せき・たん、呼吸器疾罹患、アレルギー、発ガン性の可能性などが指摘されている。

余談であるが、樹木が光合成によって、温室効果ガスのCO2を吸収し、地球温暖化を防止する効果があることは、よく知られている。さらに樹木には、大気中の有害ガスを吸収・吸着して空気を浄化する性質もあり、杉はその機能が顕著であること分かってきた。グラフ(図⑨)は杉でつくられた製材がどのくらい有害ガス(二酸化窒素やホルムアルデヒド)を吸収するかを、2つの部屋で比較した実験結果だ。二酸化窒素濃度、ホルムアルデヒドは、ともに人間の健康を害する可能性が指摘されている物質。せき・たん、呼吸器疾罹患、アレルギー、発ガン性の可能性などが指摘されている。

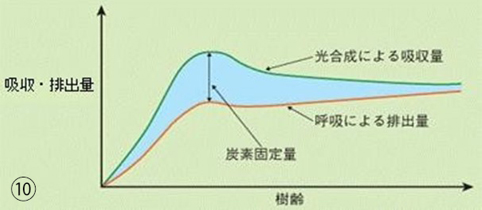

さらなる余談だが、樹木も含め植物は、光合成により二酸化炭素を吸収し酸素を放出する一方で、私たち人間と同じように生きていくための呼吸もしていているので、酸素を吸収し二酸化炭素を放出している。 ただし、光合成により吸収する二酸化炭素量は呼吸から出る二酸化炭素量よりも多いので、差し引きすると樹木は二酸化炭素を吸収していることになる(図⑩)。成長期の若い森林では、樹木は二酸化炭素を旺盛に吸収して成長する。これに対して、成熟した森林になると、吸収量と呼吸量の差が次第に小さくなり、差し引きの吸収能力は低下していくのだ。我々と同じく老化すると、樹木も老化すると活動が鈍くなるという事だ。

ただし、光合成により吸収する二酸化炭素量は呼吸から出る二酸化炭素量よりも多いので、差し引きすると樹木は二酸化炭素を吸収していることになる(図⑩)。成長期の若い森林では、樹木は二酸化炭素を旺盛に吸収して成長する。これに対して、成熟した森林になると、吸収量と呼吸量の差が次第に小さくなり、差し引きの吸収能力は低下していくのだ。我々と同じく老化すると、樹木も老化すると活動が鈍くなるという事だ。

「四季の植物」を長らくご愛顧いただき、ありがとうございました。

今回で50話になるのを契機にここで一休みさせていただき、今後は定期的でなく、折に触れて短いものを載せていきたいと思っていますので、よろしくお願い致します。

2024年6月17日

クスノキ

今回は、皆様よくご存じの樹木のクスノキを取り上げました。神社やお寺等にてよくご神木として、大事にされている樹木です。

クスノキという名前の由来には諸説ある。クスシキキ(奇木)、クスノキ(薫木)、クサイキ(臭い木)、クスリノキ(薬の木)が転化したとするのが主で、いずれもこの木が持つ葉の香り及び性質に着目したものと考えられる。クスノキの漢字表記は、「樟」または「楠」。「樟」には木の印の意味、高く立つ意味があると言われ、「楠」は南方の木を表す。中国では「楠」はタブノキを指し、クスノキには「樟」の字が用いられてきた。

茨城県以南の暖地に自生するクスノキ科クスノキ属の常緑樹。光沢のあるライトグリーンの新緑が美しく、枝葉をちぎるとハッカのような芳香を放つのが特徴。日本以外でも韓国の済州島、南シナ海沿岸の中国、台湾及びベトナム等に分布する。大高木で高さは8~25mほどになり、幹回りが3m以上になる巨木が多い。生長スピードは速く、暖地で特によく生育し、大きなものは高さ30m以上、目通りの幹周囲22m以上、樹齢約800年という巨樹になる個体もある。樹冠もゆったりと広がって大きくなり、単木ではこんもりとした樹形をなす。樹皮は茶褐色から暗褐色で、縦に細く短冊状に裂ける(写真①:樹皮)。

茨城県以南の暖地に自生するクスノキ科クスノキ属の常緑樹。光沢のあるライトグリーンの新緑が美しく、枝葉をちぎるとハッカのような芳香を放つのが特徴。日本以外でも韓国の済州島、南シナ海沿岸の中国、台湾及びベトナム等に分布する。大高木で高さは8~25mほどになり、幹回りが3m以上になる巨木が多い。生長スピードは速く、暖地で特によく生育し、大きなものは高さ30m以上、目通りの幹周囲22m以上、樹齢約800年という巨樹になる個体もある。樹冠もゆったりと広がって大きくなり、単木ではこんもりとした樹形をなす。樹皮は茶褐色から暗褐色で、縦に細く短冊状に裂ける(写真①:樹皮)。

クスノキの材や枝葉からは、今日でいうプラスチックのようなセルロイドや、カンフル剤の原料となる樟脳、香料が採取できる。産業上の都合で明治時代から各地でさかんに植栽されたため、本来の自生地は明らかではない。もともと日本には自生せず、歴史以前に東アジアの大陸部から日本へ帰化した可能性が高いとされている。

葉(写真②)は互生し、表面は緑色でつやがあり、裏面は灰緑色。葉身は革質で、長さ5~11cmの先の尖った卵形から楕円形で、表裏面とも無毛。葉縁は全縁で波打つ。主脈の根本近くから左右に一対のやや太い側脈が出る三行脈。その三行脈の分岐点には1mmほどの一対の小さな膨らみがあり、この内部に空洞があって葉の裏側で開口している。これをダニ室という(後述)。

春の芽吹きの若葉(写真③)は、はじめ赤くやがて明るい緑色になり、葉柄が赤色のものと緑色のものがあり、赤いものが多いと全体として視覚的に赤っぽく感じられ目につく。葉の寿命はほぼ1年で、春(4月末~5月上旬)に新しい葉が出るときに、古い葉が赤く紅葉して一斉に落葉する。

春の芽吹きの若葉(写真③)は、はじめ赤くやがて明るい緑色になり、葉柄が赤色のものと緑色のものがあり、赤いものが多いと全体として視覚的に赤っぽく感じられ目につく。葉の寿命はほぼ1年で、春(4月末~5月上旬)に新しい葉が出るときに、古い葉が赤く紅葉して一斉に落葉する。

花期(写真④;花序)は初夏(5~6月)で、葉の付け根から円錐花序を直立させて、直径5mmほどの小さな花が多数咲く。花色は、はじめは白色であるが、あとに黄緑色を帯びる。花被片は6個ある。

果期は秋(10~11月)。果実は直径7~9mm程度の球形の液果(写真⑤)で、はじめは淡緑色だか11~12月になると黒色に熟す。果皮の中には、直径5~6mm程度の種子が一つ入っている。鳥が食べて種子散布するが、人間の食用には適さない。

ダニ室(写真⑥;葉脈の3分岐点にあるのがダニ室)の件だが、クスノキの葉は中心の葉脈と下の方で分かれた2本の側脈が良く発達する。この分岐点には小さな膨らみがあり、ダニの一種が住み込んでいることが多い。ダニ部屋は極小さく、注意してみなければわかりにくい。ダニとはいってもクスノキを専門とするダニであり、心配には及ばない。樟脳という防虫剤を含んだ葉に、これがないとやっていけないダニが棲み付くのだ。 クスノキの枝や葉には独特の匂いがあるが、これは成分の「カンファー」、別名「樟脳」の匂い。強い香りとされるがナフタリン以降の化学物質の防虫剤とは違う香りだ。ちなみにこの「カンファー」のオランダ語読みは「カンフル」。いまでも「ダメになりかけたものごとを再び活性化する措置」を「カンフル剤」と言ったりする、あの「カンフル」だ。これは、カンファーがかつて強心剤として使われていたため生まれた比喩的表現だ。

クスノキの枝や葉には独特の匂いがあるが、これは成分の「カンファー」、別名「樟脳」の匂い。強い香りとされるがナフタリン以降の化学物質の防虫剤とは違う香りだ。ちなみにこの「カンファー」のオランダ語読みは「カンフル」。いまでも「ダメになりかけたものごとを再び活性化する措置」を「カンフル剤」と言ったりする、あの「カンフル」だ。これは、カンファーがかつて強心剤として使われていたため生まれた比喩的表現だ。

また、樟脳はセルロイドを合成するためにも利用された。現在ではピンポン球やギターのピックなどで見るくらいしか機会のないセルロイドだが、プラスチックの出現以前には便利な合成樹脂として、写真や映画のフィルム、アクセサリー、万年筆、眼鏡フレーム、おもちゃなど、暮らしの中に幅広く活躍していた。なお20世紀初めごろの日本は台湾でクスノキのプランテーションを経営していため、世界最大の生産国だったのだ。 ところで昔、縁日などで樟脳船(図ア)を見かけた人はいませんか。私は見た記憶がありますよ。船の後ろに樟脳をつけると水の上をすいすい進むというもの。これは、樟脳が水の表面張力を下げるため、船の前後で表面張力に差ができて、表面張力の高い方向に引っ張られていくという原理だ。

ところで昔、縁日などで樟脳船(図ア)を見かけた人はいませんか。私は見た記憶がありますよ。船の後ろに樟脳をつけると水の上をすいすい進むというもの。これは、樟脳が水の表面張力を下げるため、船の前後で表面張力に差ができて、表面張力の高い方向に引っ張られていくという原理だ。

日本の巨木ランキングの上位ほとんどをクスノキが占め、鹿児島県姶良郡蒲生町にある八幡神社の、国指定特別天然記念物のクスノキ(蒲生の大楠/樹齢1500年)は環境省の調査によって日本一の巨木であることが証明されている。私も機会があって見に行ったことがあるが、驚くようなクスノキだったのを思い出す。また、クスノキは日本の巨樹トップ50の中に30以上名前を連ねている。そして街路樹では第6位の地位を確立している。

分布・生息地としては、日本では主に関東地方南部以西から本州の太平洋側、四国、九州・沖縄に広く見られるが、特に九州に多く、生息域は内陸部にまで広がっている。古くから寺や神社の境内にもよく植えられており、特に神社林ではしばしば大木が見られ、ご神木として人々の信仰の対象とされるものもある。

木材としての利用からいうと、枝分かれが多く直線の材料が得難いという欠点はあるが、虫害や腐敗に強いため、古代から船の材料として重宝されていた。古代の西日本では丸木舟の材料として、また、大阪湾沿岸からは、クスノキの大木を数本分連結し、舷側板を取り付けた古墳時代の舟が何艘も出土している。その様は、「古事記」の「仁徳記」に登場するクスノキ製の快速船「枯野」(からぬ)の逸話からも窺うことができる。室町から江戸時代にかけて、軍船の材料にもなった。

木材としての利用からいうと、枝分かれが多く直線の材料が得難いという欠点はあるが、虫害や腐敗に強いため、古代から船の材料として重宝されていた。古代の西日本では丸木舟の材料として、また、大阪湾沿岸からは、クスノキの大木を数本分連結し、舷側板を取り付けた古墳時代の舟が何艘も出土している。その様は、「古事記」の「仁徳記」に登場するクスノキ製の快速船「枯野」(からぬ)の逸話からも窺うことができる。室町から江戸時代にかけて、軍船の材料にもなった。

クスノキの材は建材や家具、彫刻、仏壇、仏像(主に飛鳥時代)、木魚、丸木舟、木箱など様々な用途に利用され、その耐久性の高さは、海中に立つ安芸の宮島(厳島神社)の大鳥居で立証される。

さらに、法隆寺の救世観音像や百済観音像などの仏像にもクスノキが多く用いられ、現在でも木彫像の重要な用材とされている。

街路樹としての利用は、通常は季節感のある落葉樹が好まれる傾向があるが、常緑のクスノキは明るい雰囲気があり、街路樹や公園樹としての植栽に盛んに使われる。クスノキの葉は厚みがあり、葉をつける密度が非常に高いため、近年交通騒音低減のために街路樹として活用されることも多い。

また、明治時代の鉱山などの煙害地の調査から、クスノキは比較的煙害に強いことが確認されている。大正年間に明治神宮が造成された際には各地から献木のほか、景観上必要な場所にはクロマツなどが植えられたが、その他の場所の主木については、将来東京でも煙害(公害)が深刻化することを見通し、クスノキなどが植林された(後述)。

クスノキは6~7世紀までは仏像にも使用されている。木彫の用材としてなぜクスノキが最初に使われたかという理由は明らかではないが、おそらくわが国に伝来した、北魏あるいは南梁などのかずかずの仏像の中に、南方産の香木で彫られた木彫仏が含まれていたので、それに似た用材を求めて香木の代表であるクスノキが選定されたのではないかと思われる。そもそも仏教は南方のインドで生まれたから、その儀式の中には汗の臭いを消す工夫が、いろいろなところになされていた。香木はそのための有力な道具。わが国に伝わっている最も有名な香木の一つは東大寺正倉院の「蘭奢待(らんじゃたい)」であるが、その例からみても、仏教の中で香木がいかに珍重されていたかがわかる。

クスノキは6~7世紀までは仏像にも使用されている。木彫の用材としてなぜクスノキが最初に使われたかという理由は明らかではないが、おそらくわが国に伝来した、北魏あるいは南梁などのかずかずの仏像の中に、南方産の香木で彫られた木彫仏が含まれていたので、それに似た用材を求めて香木の代表であるクスノキが選定されたのではないかと思われる。そもそも仏教は南方のインドで生まれたから、その儀式の中には汗の臭いを消す工夫が、いろいろなところになされていた。香木はそのための有力な道具。わが国に伝わっている最も有名な香木の一つは東大寺正倉院の「蘭奢待(らんじゃたい)」であるが、その例からみても、仏教の中で香木がいかに珍重されていたかがわかる。

文学的には、最近出版された小説で東野圭吾氏による「クスノキの番人」(出版:実業之日本社)という本がある。クスノキに祈念するという小説で、クスノキの特徴がうまく表現されている。「あらすじ」は、その木に祈れば、願いが叶うと言われているクスノキ。その番人を任された青年と、クスノキのもとへ祈念に訪れる人々の織りなす物語だ。

余談だが、明治神宮の夫婦楠は本殿の前にある。大きなクスノキは本殿の両脇にもあるが(写真⑦)、夫婦楠は本殿に向かって左手(図イの

余談だが、明治神宮の夫婦楠は本殿の前にある。大きなクスノキは本殿の両脇にもあるが(写真⑦)、夫婦楠は本殿に向かって左手(図イの )。よく見ると2本のクスノキが並んでいるのがわかる(写真⑧、⑨)。夫婦楠は、1920年(大正9年)の明治神宮創建当時に献上された2本のクスノキの総称。ご祭神の明治天皇と昭憲皇太后の仲の良かった事にあやかり、縁結び、夫婦円満、家内安全の象徴として親しまれ、明治神宮の境内の中でも、特に人気のパワースポットの1つとなっている。離れて見ると、広がった枝葉の部分がくっつき、大きな1本の木の様に見え(写真⑧)、夫婦が仲良く並んで立つ姿を想像させる。樹齢は100年ほど、幹回りは366cmと317cmで高さは17m。立派な巨木に育っている。

)。よく見ると2本のクスノキが並んでいるのがわかる(写真⑧、⑨)。夫婦楠は、1920年(大正9年)の明治神宮創建当時に献上された2本のクスノキの総称。ご祭神の明治天皇と昭憲皇太后の仲の良かった事にあやかり、縁結び、夫婦円満、家内安全の象徴として親しまれ、明治神宮の境内の中でも、特に人気のパワースポットの1つとなっている。離れて見ると、広がった枝葉の部分がくっつき、大きな1本の木の様に見え(写真⑧)、夫婦が仲良く並んで立つ姿を想像させる。樹齢は100年ほど、幹回りは366cmと317cmで高さは17m。立派な巨木に育っている。

今度明治神宮へ行かれた際には、もう一度夫婦楠をじっくり観察されては如何ですか。又、散策途中や旅行先でクスノキを見かけられたら、ほとんど害虫被害等を受けていない温かみのある樹皮や葉っぱ等に触れられて、自然の営みのすばらしさを体感されてはいかがですか。

2024年5月20日

フジ

今回は近所の藤棚や野山に咲きだした、皆様おなじみの「フジ」を取り上げました。

大まかなフジ(藤、別名:ノダフジ)の特徴は、マメ科フジ属のつる性落葉木本で日本の固有種。つるは木に巻きついて登り、樹冠に広がる。直射日光の差す場所を好む、好日性植物。花序は長くしだれて、20cmから80cmに達する。他のマメ科植物同様、夜間は葉をすぼめる。本種は高木に巻き付いて登り、その樹幹に葉を広げる。 種子散布に関しては、乾燥すると鞘が二つに裂開し(写真①)、それぞれがよじれることで種子を飛ばすが、この際の種子の飛ぶ力は大変なもので、当たって怪我をした人が実在するという。

種子散布に関しては、乾燥すると鞘が二つに裂開し(写真①)、それぞれがよじれることで種子を飛ばすが、この際の種子の飛ぶ力は大変なもので、当たって怪我をした人が実在するという。

また、フジは樹齢が長く、家紋とする藤原氏に縁の深い春日大社には、樹齢700年とされる「砂ずりの藤」があるが、樹齢1000年といわれるフジもある。長寿や繁栄の象徴として保護されてきたこともあって、各地に名所や天然記念物がある。

分布、生息地としては、本州・四国・九州の温帯から暖帯に、低山地や平地の林に分布。低山地や平地の林縁、山野、谷あいの崖地、林の中などに普通に見られる。往々にして、足場の悪いところに自生している。古くから観賞用として、庭園などにも植栽されている。

和名フジの由来には定説がないが、一説には本来「フヂ」と呼称・発音され、風が吹く度に花が散るので「吹き散る」の意だという。漢字表記の「藤」は、本来は中国産の種であるシナフジを中国で紫藤と表記したことにより、日本でこれを省略して当てたものだという。 別名にノダフジ(野田藤)があり、これは摂津国野田村(現在は大阪市)の地名に由来する。野田村は「吉野の桜、高尾(高雄)のモミジ、野田の藤」と言われるほどフジの名所であった。その他の地方名に、ツルフジ、フジヅル、ハナフジなどでもよばれる。

フジの蔓は丈夫で簡単に切れないことで知られていて、フジとクズ(葛)が絡み合ってどうにもならない様を「葛藤」という。昔から漁網、籠、山登りのための吊り橋や臨時のロープ、籠に使われ、派手なお祭りで知られる長野県諏訪神社の御柱にもこの蔓が用いられる。

別名にノダフジ(野田藤)があり、これは摂津国野田村(現在は大阪市)の地名に由来する。野田村は「吉野の桜、高尾(高雄)のモミジ、野田の藤」と言われるほどフジの名所であった。その他の地方名に、ツルフジ、フジヅル、ハナフジなどでもよばれる。

フジの蔓は丈夫で簡単に切れないことで知られていて、フジとクズ(葛)が絡み合ってどうにもならない様を「葛藤」という。昔から漁網、籠、山登りのための吊り橋や臨時のロープ、籠に使われ、派手なお祭りで知られる長野県諏訪神社の御柱にもこの蔓が用いられる。

葉は羽根状で葉全体(葉序)の長さは20~30cm(写真②)。蔓から互い違いに生じる。先端1枚と4~9対の小葉からなり、春先の若い芽は銀白の産毛をまとったような雰囲気だ。秋になると、日当たりのよいところでは濃い黄色に紅葉する。落葉すると小葉はバラバラになる。

花期は春から初夏(4~6月ごろ)で、フジ属の中で最も長い総状花序を持ち、花序は枝の先端に出て下に垂れるように伸びて100cmにも達し、多数の花を付ける(写真③)。本種である埼玉県牛島のフジ(写真④)は明治時代には約300cmの花序をつけたことがある。その花数は時に100個を超え、開花はその花序のつけ根側から先端に向かって咲いていく(写真③)。開花は数日かかるので、その初期には花序は綺麗な倒円錐形となる(写真④)。花は紫から淡紅色(いわゆる藤色)(写真⑤)、または白色。花房を構成する小花は、マメ科に普通の蝶形で長さは1~2センチ(写真⑤)。花弁と萼は5枚ずつあるが、1枚だけ上部に立ち上がる大きな花弁(=旗弁)が目立つ(写真⑥)。旗弁にある黄色い模様は、花粉を運ぶ昆虫を誘導するもので、その下部に蜜腺がある。

花期は春から初夏(4~6月ごろ)で、フジ属の中で最も長い総状花序を持ち、花序は枝の先端に出て下に垂れるように伸びて100cmにも達し、多数の花を付ける(写真③)。本種である埼玉県牛島のフジ(写真④)は明治時代には約300cmの花序をつけたことがある。その花数は時に100個を超え、開花はその花序のつけ根側から先端に向かって咲いていく(写真③)。開花は数日かかるので、その初期には花序は綺麗な倒円錐形となる(写真④)。花は紫から淡紅色(いわゆる藤色)(写真⑤)、または白色。花房を構成する小花は、マメ科に普通の蝶形で長さは1~2センチ(写真⑤)。花弁と萼は5枚ずつあるが、1枚だけ上部に立ち上がる大きな花弁(=旗弁)が目立つ(写真⑥)。旗弁にある黄色い模様は、花粉を運ぶ昆虫を誘導するもので、その下部に蜜腺がある。 「古事記」や「万葉集」にもその名が登場するほど日本文化との関わりは深く、多くの芸術品や詩歌のモチーフ、紋所のデザインなどに使われる。優雅な花の様子を平安時代の藤原氏などは「藤丸」、「下り藤丸」、「藤巴」といわれる家紋にデザインした。またフジの花は神を招く依代(よりしろ)であったともいわれている。神職であった中臣氏(後述)が、大化の改新後に藤原氏と名乗るのもフジの神聖性にちなむものであったようだ。

「古事記」や「万葉集」にもその名が登場するほど日本文化との関わりは深く、多くの芸術品や詩歌のモチーフ、紋所のデザインなどに使われる。優雅な花の様子を平安時代の藤原氏などは「藤丸」、「下り藤丸」、「藤巴」といわれる家紋にデザインした。またフジの花は神を招く依代(よりしろ)であったともいわれている。神職であった中臣氏(後述)が、大化の改新後に藤原氏と名乗るのもフジの神聖性にちなむものであったようだ。

果期は10~12月。花が終わると大型の豆果が垂れ下がる(写真⑧)。豆果(さや)は長さ10~19cm、幅2~2.5cmもあり、卵形で扁平になっており、表面にはビロード状の短い毛を密生している(写真⑧)。その果皮は厚く、熟すると木質化してかたくなり、冬になって乾燥すると左右の2片に裂け(写真①)、それぞれがねじれて種子を飛び散らせる形で散布する。種子は円形で扁平、径11~12mm、褐色で光沢がある(写真①)

果期は10~12月。花が終わると大型の豆果が垂れ下がる(写真⑧)。豆果(さや)は長さ10~19cm、幅2~2.5cmもあり、卵形で扁平になっており、表面にはビロード状の短い毛を密生している(写真⑧)。その果皮は厚く、熟すると木質化してかたくなり、冬になって乾燥すると左右の2片に裂け(写真①)、それぞれがねじれて種子を飛び散らせる形で散布する。種子は円形で扁平、径11~12mm、褐色で光沢がある(写真①)

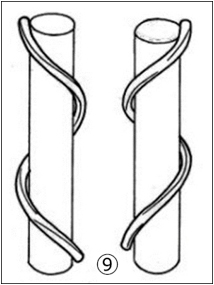

フジ(ノダフジ)とヤマフジは日本の固有種で、日本ではフジ(ノダフジ)とヤマフジの種をフジと総称することもある。ここでフジとヤマフジの違いだが、フジは本州・四国・九州に分布し、花序は長く30㎝~90㎝。花は上から下に咲き上部の花が咲いても、下方はまだつぼみ。ヤマフジは本州の近畿以西・四国・九州に分布し、花序は短く20㎝~30㎝。全花がほとんど同時に咲き、花はやや大きい。両者の区別(図⑨)はフジのツルは右巻き、ヤマフジのツルは左巻き。

万葉集にはフジを詠んだ歌は26首ある。サクラの46首と比べても見劣りしない数。万葉の人々にとって、フジはサクラと並んで春の息吹を感じる花として、なじみの深いものだったのだ。

利用としては、他のつる性植物同様に民具の素材とされてきた。蔓は繊維が丈夫で、これを編んで椅子や籠を作ったり、また繊維を取って布や紐の材料に利用。また繊維から布を織ったことも知られている。この藤布(後述)を衣服としたことも知られ、主に庶民が用いるもので、江戸時代までは仕事着に用いられた。

利用としては、他のつる性植物同様に民具の素材とされてきた。蔓は繊維が丈夫で、これを編んで椅子や籠を作ったり、また繊維を取って布や紐の材料に利用。また繊維から布を織ったことも知られている。この藤布(後述)を衣服としたことも知られ、主に庶民が用いるもので、江戸時代までは仕事着に用いられた。

また観賞用に用いられることも多い。平安から鎌倉にかけては松の緑を背景として、そこに絡まって咲く藤の花の美しさが鑑賞の基準とされ、様々な所にそのような記述が見られる。例えば枕草子には「めでたきもの」として「色あひ深く花房(はなぶさ)長く咲きたる藤の花、松にかかりたる」とある。 なお、強い日当たりを好むため、日本では公園や庭園などの日光を遮るものがない場所に木材や竹、鉄棒などで藤棚と呼ばれるパーゴラを設置し、木陰を作る場合が多い。現代のように鑑賞用の藤棚が作られるようになったのは江戸時代からとされている。日本で有名なものに亀戸天神社の藤(東京都)、牛島のフジ(埼玉県、国指定特別天然記念物)や骨波田の藤(埼玉県指定天然記念物)、あしかがフラワーパークの藤(栃木県指定天然記念物)、熊野の長フジ(静岡県、国指定天然記念物)、黒木のフジ(福岡県、国指定天然記念物)、河内藤園(北九州市)などの藤がある。

なお、強い日当たりを好むため、日本では公園や庭園などの日光を遮るものがない場所に木材や竹、鉄棒などで藤棚と呼ばれるパーゴラを設置し、木陰を作る場合が多い。現代のように鑑賞用の藤棚が作られるようになったのは江戸時代からとされている。日本で有名なものに亀戸天神社の藤(東京都)、牛島のフジ(埼玉県、国指定特別天然記念物)や骨波田の藤(埼玉県指定天然記念物)、あしかがフラワーパークの藤(栃木県指定天然記念物)、熊野の長フジ(静岡県、国指定天然記念物)、黒木のフジ(福岡県、国指定天然記念物)、河内藤園(北九州市)などの藤がある。

余談としての「藤布(ふじふ)」だが、樹皮は明るい灰色で、その内皮の繊維から作った藤布(写真⑦)は日本最古の織物の一つとされる。フジが繊維として利用されていたという記述は古事記にも見られる。樹皮をむき、灰汁で煮たものを裂いて糸にしていた。その糸で織った衣は大変丈夫で、ノイバラの藪に入っても破れず、また水にも強いので江戸時代まで仕事着として用いられていた。また、藤衣は平安時代の貴族の間では喪服として利用された。このように、衣類としては粗末なもの、忌むべきものとされてきた。また、万葉集には作者不明の歌として、「大君の塩焼く海人の藤衣なれはすれどもいやめづらしも」がある。作業着として古くから使われていたことが分かる。

余談としての「藤布(ふじふ)」だが、樹皮は明るい灰色で、その内皮の繊維から作った藤布(写真⑦)は日本最古の織物の一つとされる。フジが繊維として利用されていたという記述は古事記にも見られる。樹皮をむき、灰汁で煮たものを裂いて糸にしていた。その糸で織った衣は大変丈夫で、ノイバラの藪に入っても破れず、また水にも強いので江戸時代まで仕事着として用いられていた。また、藤衣は平安時代の貴族の間では喪服として利用された。このように、衣類としては粗末なもの、忌むべきものとされてきた。また、万葉集には作者不明の歌として、「大君の塩焼く海人の藤衣なれはすれどもいやめづらしも」がある。作業着として古くから使われていたことが分かる。

さらなる余談として、日本人の姓として、名字ランキング100番目以内に多い順から佐藤、伊藤、斎藤、加藤、後藤、近藤、藤田、遠藤、藤井、藤原、工藤、安藤、藤本の13種類の名字がランクインしている。また、藤原氏を出自としてその流れを汲む十六藤(じゅうろくとう)は、佐藤、伊藤、斎藤、加藤、後藤、近藤、遠藤、工藤、安藤、内藤、須藤、武藤、進藤、新藤、神藤、春藤の名字(読みは音読みで「とう」または「どう」、人口の多い順)。多くは旧国名・役職名+藤と言うパターンが多い(例:佐藤は「佐渡」または「佐野」の藤原の意)。この、十六藤以外にも江藤、衛藤、斉藤、首藤、権藤、尾藤などの名字も存在する。 姓の代表的なものの一つとして源氏・平氏・橘氏とともに「源平藤橘」(四姓)と総称された。

姓の代表的なものの一つとして源氏・平氏・橘氏とともに「源平藤橘」(四姓)と総称された。

中臣鎌足が大化の改新の功により天智天皇に賜った「藤原」の姓が、子の藤原不比等の代に認められたのに始まる。鎌足が中臣氏の出身であるため、祖は中臣氏と同じく天児屋命と伝わる。

天児屋命(あめのこやねのみこと)とは、日本神話に登場する神。中臣氏及び藤原氏の祖神(おやがみ)に当たる存在として知られる。通称として、春日神、春日権現(かすがごんげん)、春日大明神とも呼ぶ。「古事記」には岩戸隠れの際、岩戸の前で祝詞を唱え、天照大御神が岩戸を少し開いたときに布刀玉命(ふとだまのみこと)とともに鏡を差し出した神であり、天孫降臨の際に邇邇芸命(ににぎのみこと)に随伴し、中臣氏の祖となったとある。

皆様のご近所にも藤棚としての「フジ」をご覧になる事があると思いますが、もう一度じっくりと御覧になられてはいかがですか。

2024年4月22日

タンポポ

今回は皆様にもなじみの深い「タンポポ」を、取り上げました。

今回は皆様にもなじみの深い「タンポポ」を、取り上げました。

概要として、タンポポ(蒲公英)はキク科タンポポ属の総称で多年生。市街地から郊外の農耕地や野原、高山に自生する代表的な野草で、多くはユーラシア大陸に自然分布する。多くは春に黄色い花を咲かせ、花が咲き終わると花茎が倒伏して実を結び、もう一度立ち上がって、球状の白い綿毛(写真①;種)をつけて風に乗ることで飛散する。

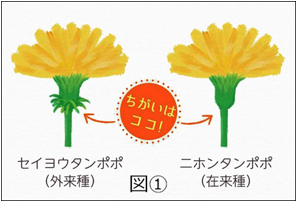

日本ではカントウタンポポなど古来からある種類を在来種、日本に持ち込まれて帰化したセイヨウタンポポなどの外国原産種を外来種とよび、在来種と外来種の雑種があることもわかっている(図①)。

タンポポの名前の由来は諸説あるが、タンポポの蕾が鼓に似ており、鼓は叩くと「タン、ポン、ポン」と音が出るためタンポポと名がついたとする説。また、タンポポと広く言われる前は「鼓草(つづみぐさ)」と呼ばれ、小さな子供達が鼓の音からタンポポと呼ぶようになったという説もある。

タンポポの名前の由来は諸説あるが、タンポポの蕾が鼓に似ており、鼓は叩くと「タン、ポン、ポン」と音が出るためタンポポと名がついたとする説。また、タンポポと広く言われる前は「鼓草(つづみぐさ)」と呼ばれ、小さな子供達が鼓の音からタンポポと呼ぶようになったという説もある。

ここで名称(別名、呼び名)だが、カントウタンポポ(関東蒲公英)は、別名アズマタンポポ、センダイタンポポ。セイヨウタンポポ(西洋蒲公英)は、ショクヨウタンポポ(食用蒲公英)、クロックフラワーの別名もある。 また、タンポポは英語で「Dandelion(ダンデイライオン)」と呼ばれるが、タンポポの黄色い花が、ライオン(lion)のたてがみに似ていることからこの名がついたとされることもあるが、じつは名前の由来となったのは花ではなく葉(写真②)。ギザギザと切れ込みが入ったタンポポの葉を、荒々しいライオンの歯並びに見立てた名前となっているとの事。

また、タンポポは英語で「Dandelion(ダンデイライオン)」と呼ばれるが、タンポポの黄色い花が、ライオン(lion)のたてがみに似ていることからこの名がついたとされることもあるが、じつは名前の由来となったのは花ではなく葉(写真②)。ギザギザと切れ込みが入ったタンポポの葉を、荒々しいライオンの歯並びに見立てた名前となっているとの事。

タンポポの原産地はヨーロッパ。在来種はエゾタンポポ、カントウタンポポ、カンサイタンポポなど22種類ある。

生息地、分布としては、生命力の強い植物でアスファルトの裂け目から生えることもある。都市部に多いのはセイヨウタンポポ。外来種はいろいろあるが、海外から入ってきた黄色いタンポポはすべてセイヨウタンポポと総称される。日本における分布は、人間が土地開発を行った地域に外来種が広がり、在来種は年々郊外に追いやられて減少しつつある。

外来種はより個体数が多く目に付きやすいことから、「セイヨウタンポポが日本古来のタンポポを駆逐してしまった」という印象を持たれるが、実際には誤りであり、以下の説明で在来種の生き方から理解できると思う。

セイヨウタンポポは在来種よりも生育可能場所が多く、かつ他の個体と花粉を交雑しなくても種子をつくることができる能力を持っているため繁殖力は高いが、相対的に種子が小さくて芽生えのサイズも小さくなるため、他の植物との競争に不利という弱点を持つ。そのため、他の植物が生えないような都市化した環境では生育できるものの、豊かな自然環境が残るところでは生存が難しくなる。

在来種はセイヨウタンポポよりも種子をつける数が少なくなっても、大きめの種子をつくる戦略を選んでいる。また、風に乗って飛ばされた種子(写真①)は、地上に落下しても秋になるまで発芽しない性質を持つ。在来種が春しか花を咲かせない理由は、夏草が生い茂る前に花を咲かせて種子を飛ばしてしまい、夏場は自らの葉を枯らして根だけを残した休眠状態(夏眠)になって、秋に再び葉を広げて冬越しする、日本の自然環境に合わせた生存戦略を持っているからだ。

さて、ニホンタンポポとセイヨウタンポポの見分け方(図①)だが、最大の違いは、花のつけ根にある総苞片の形。セイヨウタンポポは総苞片の外片が下に反り返っているが、二ホンタンポポは上向きで内片に付いている。二ホンタンポポは春に咲き、セイヨウタンポポは春から秋まで咲き続ける。

さて、ニホンタンポポとセイヨウタンポポの見分け方(図①)だが、最大の違いは、花のつけ根にある総苞片の形。セイヨウタンポポは総苞片の外片が下に反り返っているが、二ホンタンポポは上向きで内片に付いている。二ホンタンポポは春に咲き、セイヨウタンポポは春から秋まで咲き続ける。

またよく見られる場所にも違いがある。繁殖力が強いセイヨウタンポポは、ほぼ日本全域に分布し、都市化によって造成された土地にもよく見られる。里山のような昔ながらの土地に分布しているのが二ホンタンポポ。昔から環境が変化しにくい寺社仏閣の境内や昔からの田畑で見られる。

なお在来種と外来種の雑種もあるのかという事だが、最近では在来種と外来種の雑種が、非常に多くなっている。 環境省が行った「緑の国勢調査(2001年)」で全国の市民から集められたサンプルを調査したところ、雑種のタンポポが全国に広がっているという結果が得られたとの事。雑種の中には総苞片の反り返り具合が弱く、在来種と間違いやすいタンポポもある。こうした反り返りが弱いタンポポは、より在来種の特徴が出ている雑種で、反り返りが強いタンポポは、より外来種の特徴が出ている雑種であるといわれる。

環境省が行った「緑の国勢調査(2001年)」で全国の市民から集められたサンプルを調査したところ、雑種のタンポポが全国に広がっているという結果が得られたとの事。雑種の中には総苞片の反り返り具合が弱く、在来種と間違いやすいタンポポもある。こうした反り返りが弱いタンポポは、より在来種の特徴が出ている雑種で、反り返りが強いタンポポは、より外来種の特徴が出ている雑種であるといわれる。

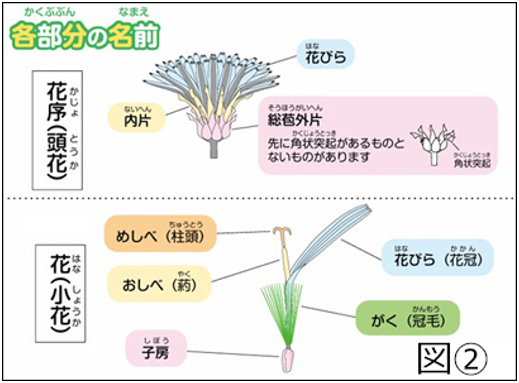

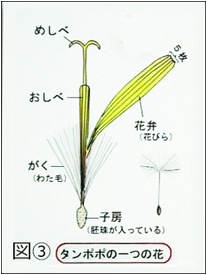

花の特徴として、タンポポの種類を問わず、花は朝に開き、夕方に閉じる。雨が降らなければ、花は3日連続して、規則正しく開閉する。舌状花(花びら)と呼ばれる小さな花が円盤状に集まり、頭花(図②・花序)を形成しているため、頭花(花序)が一つの花であるかのように見える。 少しややこしいが、舌状花(その先端がギザギザしている。花びら、花冠ともいう)1つに計5つの花びらが結合している(写真③:図③;タンポポの花びらは5枚)ので、1つの花びらを付けているように見える。舌状花の中央部はめしべが伸び、おしべが計5本合着している(図③)。舌状花の下端には子房があり、その上部から白い冠毛が生えている(図③)。この冠毛は後に発達し、風によって種子を飛散させる役割を担う(写真①)。

少しややこしいが、舌状花(その先端がギザギザしている。花びら、花冠ともいう)1つに計5つの花びらが結合している(写真③:図③;タンポポの花びらは5枚)ので、1つの花びらを付けているように見える。舌状花の中央部はめしべが伸び、おしべが計5本合着している(図③)。舌状花の下端には子房があり、その上部から白い冠毛が生えている(図③)。この冠毛は後に発達し、風によって種子を飛散させる役割を担う(写真①)。

花は一般に黄色であるが、白花(写真④)もある。タンポポの根は、50センチメートル以上もの太く長いゴボウのような根(写真⑤)を持ち、長いもので1メートル以上にもなる。

また、茎葉を傷つけると、白い乳液が出るのは皆さんご存じかとは思う。又、タンポポに酷似する野草にブタナ(写真⑥;豚菜・ヨーロッパ原産)がある。 利用面では、皆様も遊びとしてタンポポの茎を笛として吹いたのではないでしょうか。

利用面では、皆様も遊びとしてタンポポの茎を笛として吹いたのではないでしょうか。

例えば、茎を5cm程度に切り、片方を指で軽くつぶす。潰した方を口にくわえ、吹くことにより音が出る。音程は、息の強さ、頬のふくらませ方を変えることにより簡単な曲が演奏できる。今思えば楽しい思い出だ。

食用としては、若葉、花、根が食用になる。どの種のタンポポも毒性はなく食べられる。セイヨウタンポポの葉は古くから東ヨーロッパや中東で食用に供されており、多少の苦味があるがサラダなどに利用。 日本ではカントウタンポポなどの在来種と外来種のセイヨウタンポポのいずれも食べられ、若葉を軽く塩ゆでして水にさらしてあく抜きし、おひたしや和え物、汁の実にしたり、天ぷら、炒め物にする。珍しいものに、タンポポコーヒーがある。私も1度だけ自然観察会での体験として、試飲したが、「う~ん?」という感じだったのを記憶している 。乾燥させた根(写真⑤)を炒ったものが、コーヒーの代用品として知られている。カフェインを含まないので睡眠の妨げにならず、健胃に役立つと考えられている。タンポポ茶ともいう。

日本ではカントウタンポポなどの在来種と外来種のセイヨウタンポポのいずれも食べられ、若葉を軽く塩ゆでして水にさらしてあく抜きし、おひたしや和え物、汁の実にしたり、天ぷら、炒め物にする。珍しいものに、タンポポコーヒーがある。私も1度だけ自然観察会での体験として、試飲したが、「う~ん?」という感じだったのを記憶している 。乾燥させた根(写真⑤)を炒ったものが、コーヒーの代用品として知られている。カフェインを含まないので睡眠の妨げにならず、健胃に役立つと考えられている。タンポポ茶ともいう。

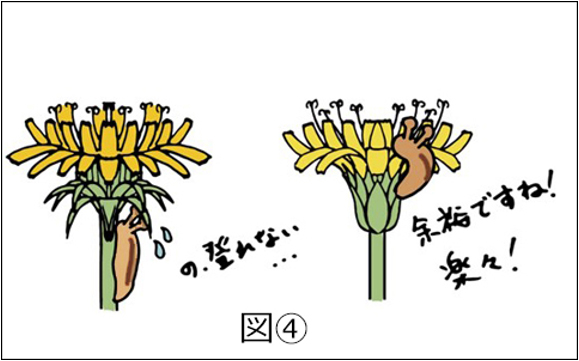

ここで余談になるが、なぜセイヨウタンポポの外総包片だけそり返っているのだろうか?

もともと外総包片には、花弁を包み、支える機能がある。この疑問を解決する上で重要な登場生物が「チャコウラナメクジ」だ。 チャコウラナメクジもセイヨウタンポポと同じくヨーロッパのイベリア半島に自然分布する外来生物で、1950年代後半に海外の物資に紛れて日本に持ち込まれたと考えられている。市街地でナメクジを見つけたとしたら、本種か本種と近縁で同じく外来性のニヨリチャコウラナメクジの可能性が高い。このチャコウラナメクジは植物の葉や花を食べる植食性で、特にタンポポの花が大好物。チャコウラナメクジの増加は、日本の在来タンポポへ悪影響を与えるかもしれない。

チャコウラナメクジもセイヨウタンポポと同じくヨーロッパのイベリア半島に自然分布する外来生物で、1950年代後半に海外の物資に紛れて日本に持ち込まれたと考えられている。市街地でナメクジを見つけたとしたら、本種か本種と近縁で同じく外来性のニヨリチャコウラナメクジの可能性が高い。このチャコウラナメクジは植物の葉や花を食べる植食性で、特にタンポポの花が大好物。チャコウラナメクジの増加は、日本の在来タンポポへ悪影響を与えるかもしれない。

ある研究では、チャコウラナメクジが外来・在来タンポポの花をどの様に食害するのかを野外実験で明らかにした。

外総包片がそり返ったセイヨウタンポポと在来タンポポの雑種(以下、外来由来タンポポ)と、外総包片がそり返っていない在来タンポポを8組用意し、そこへチャコウラナメクジ(以下、ナメクジ)を放ち、タンポポの花が食害されるかを調べた。

ナメクジの行動を観察すると、ナメクジは外来由来タンポポの茎を昇るものの、そり返った外総包片を乗り越えることが出来ずに引き返したり、そこで長時間とどまったりした。一方の在来タンポポの場合、ナメクジは易々と外総包片を乗り越え、花を食べてしまった(図④;タンポポとナメクジの関係)。 次に外来由来タンポポのそり返った外総包片を取り除いて再び実験してみると、外来由来タンポポもナメクジに食べられるようになった。セイヨウタンポポのそり返った外総包片は、ネズミ返しの機能を持ち、ナメクジ防御の役割があったのだ!

次に外来由来タンポポのそり返った外総包片を取り除いて再び実験してみると、外来由来タンポポもナメクジに食べられるようになった。セイヨウタンポポのそり返った外総包片は、ネズミ返しの機能を持ち、ナメクジ防御の役割があったのだ!

大昔、当時ナメクジに食べられ続けていたセイヨウタンポポの祖先集団の中で、一部のタンポポが突然変異によってそり返った外総包片を獲得したと考えられる。食べられづらくなったこれらの個体は、そり返った外総包片という形質を子孫へ遺伝させながら他のタンポポよりも多くの子孫を残したのだろう。

最後に皆様に再認識して頂きたいのは、生命の誕生以来、生き物たちはそれぞれの地域で長い時間をかけて現在の関係性を作り上げてきた。現存する生き物達の地域固有性は、ヒトには再現不可能で、繊細なバランスで成り立つ、かけがえのない物語なのだ。

私たちヒトは意図的に、あるいは非意図的に生き物たちを移動させてきた。これらの移動は本来の生き物たちの移動距離、頻度、量をはるかに超えるもの。外来生物を増やすことは、かけがえのない生き物の地域固有性、つまり地球の歴史・物語を破壊することを意味する事を。

2024年3月18日

セリ

先日、近辺の田園豊かな河川周辺を散策していたところ、本当に珍しく「セリ」の小集団を見かけた。水清らかな環境を好む「セリ」があるという事は、水質環境もさることながら大気環境も良くなったのかなと感じた。それとも昨今の温暖化の影響かなとも感じながら家路についた。今回はセリを取り上げた。

セリ(写真①)は、数少ない日本原産の春告げ野菜の一つで、漢字では芹、世利、世里と書く。北海道から沖縄まで日本全国に分布するセリ科セリ属の多年草。根元が水に浸るような場所を好み、日当たりのよい田畑の畔や溝、小川の岸辺などの湿地に群生する。よく知られているセリの仲間に、ニンジン、パセリ、セロリ、ミツバがあり、これすべてセリ科の植物。キアゲハ(蝶)の幼虫は本種やニンジン、ミツバ、シシウドなどの葉を好んで食べる。

セリ(写真①)は、数少ない日本原産の春告げ野菜の一つで、漢字では芹、世利、世里と書く。北海道から沖縄まで日本全国に分布するセリ科セリ属の多年草。根元が水に浸るような場所を好み、日当たりのよい田畑の畔や溝、小川の岸辺などの湿地に群生する。よく知られているセリの仲間に、ニンジン、パセリ、セロリ、ミツバがあり、これすべてセリ科の植物。キアゲハ(蝶)の幼虫は本種やニンジン、ミツバ、シシウドなどの葉を好んで食べる。

春の七草の一つとして有名なセリは、軟らかく葉に独特の香りがあり、食用にされ野菜として生活の中にとけこんでいる。早春の頃が軟らかく香りも強く珍重される。晩春から秋の彼岸頃にかけては成長が良すぎ硬くなり、あくが強くなるので食べるのに適さない。欧米ではセリを食用にする習慣はないが日本では古くから七草粥、お浸し、和え物などに利用されてきた。春に葉をつんでも、夏には元気に花を咲かせる(写真②;開花は6~8月で「セリの花」は夏の季語)。

地下茎が泥を這って横へ広がるため農家に嫌われ、水田に生えるのを摘まむように取り除かれたことから、「ツマミグサ」という別名もある。 開花は夏(6~8月)で、小さな白い花が多数集まって咲く(写真②)。花には5個の花弁があり、その先端はくぼんでいる。雄しべと雌しべがあるが、雄しべが先に熟した後、柱頭(雌しべ)が目立つようになる。草丈は50㎝以下が多い。

開花は夏(6~8月)で、小さな白い花が多数集まって咲く(写真②)。花には5個の花弁があり、その先端はくぼんでいる。雄しべと雌しべがあるが、雄しべが先に熟した後、柱頭(雌しべ)が目立つようになる。草丈は50㎝以下が多い。

葉(写真③;新葉は秋に出て越冬する)は菱形あるいは卵形の小葉が複数集まって羽根状になる。小葉の先端は尖り、縁には粗いギザギザがある。葉は大小様々で、三つに切れ込むもの、五つに切れ込むものがある。なお毒性があるドクゼリ(セリとの違いは後述)も湿原に生えるが、地下茎が太くて中空。

和名セリの語源は、若葉の成長が競り合うように背丈を伸ばし群生して見えることから、「競り(セリ)」とよばれるようになったと言われる。食用とする際の観点から、田のあぜなどに自生する野生のセリを「山ゼリ」あるいは「野ゼリ」、水田で栽培されているものを「田ゼリ」、畑で栽培されるものを「畑ゼリ」と称している。また、田のあぜによく生えているので、タゼリとよばれる場合もある。

歴史的文化的には、野草であるセリを摘んで食用にしたことは「万葉集」(753年)の和歌の中にもみられるが、栽培された最も古い記録は、平安時代の「延喜式」(927年)に「芹を植えうる。一反五斛二月植う」との記載がある。また室町時代に成立した仏教説話集「三国伝記」には、聖徳太子と第一后膳夫姫(かしわでひめ)の出会いの中にセリが登場する(後述)。

歴史的文化的には、野草であるセリを摘んで食用にしたことは「万葉集」(753年)の和歌の中にもみられるが、栽培された最も古い記録は、平安時代の「延喜式」(927年)に「芹を植えうる。一反五斛二月植う」との記載がある。また室町時代に成立した仏教説話集「三国伝記」には、聖徳太子と第一后膳夫姫(かしわでひめ)の出会いの中にセリが登場する(後述)。

万葉集にセリを摘む様子を詠った和歌は、男女がお互いにやり取りをしている2首しかない。

男性、葛城王から女性、薛妙観(さちのみょうかん)に贈った歌が、

あかねさす 昼は田賜びて ぬばたまの 夜の暇に 摘める芹これ

(昼間は、民に田を分け与える仕事をし、夜に時間を見つけて摘んだセリがこれです、の意)。

好きな人のために、凍てつく夜の田んぼで摘んだようですね。

これに対し、女性からのお返しは、

大夫(ますらお)と 思へるものを 太刀佩(は)きて かにはの田居に 芹ぞ摘みける

(あなたは立派な男性なのに、腰に太刀を下げたまま、田んぼでセリを摘んでくれたのですね、の意)。

古くからセリが食用にされていたことが分かる。

面白いのは、このセリに関しての成句がある。「平安時代に高貴な女性がセリを食べるのを見た身分の低い男が、セリを摘むことで思いを遂げようとしたが徒労に終わったという」故事から、恋い慕っても無駄なことや思い通りにいかないことを「芹を摘む」という。私も初めて知った成句だが、現代風類語でいえば、「片思い」「鮑の片思い」の意になるのだろう。

風習として、日本には現代に残る正月7日に七草粥に若菜を入れて食べる習慣がある。平安時代中期に中国から伝わったもので、宮中で行われていたものが徐々に庶民へと広まったとの事。

風習として、日本には現代に残る正月7日に七草粥に若菜を入れて食べる習慣がある。平安時代中期に中国から伝わったもので、宮中で行われていたものが徐々に庶民へと広まったとの事。

江戸時代には季節の変わり目に旬の植物から生命力をもらい邪気を払う、という目的で「五節句」なる日が定められ、宮中では神事や宴が催されていた。この五節句の一番目が1月7日で「人日の節句」といい、七草粥を食べるという風習だけが今に伝えられている。日本人は昔から鳥たちに食べられるより前に摘んできて食べていた。七草粥を食べると一年中病気をしないで安全(無病息災)に過ごせると言われてきた。

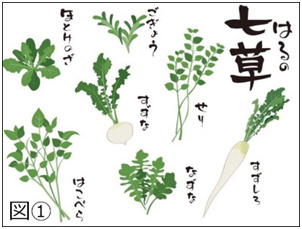

では「春の七草」(図①;春の七草)には「セリ」の他にどんな草(若菜)があるのか。私も観察会での必要上、春と秋の七草を覚えるのだが、すぐ忘れてしまう。そこで再確認した。「セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ」これが七草。間違いやすいゴギョウはハハコグサ、ホトケノザはコオニタビラコのことで、今のホトケノザではない。スズナはカブ、スズシロはダイコンのこと。

伝統的な料理利用としては、秋田の冬と言えば郷土料理「きりたんぽ鍋」があり、この鍋に欠かせないのがセリの根。秋田では真っ白に長く伸びた根が特徴の三関のセリを使う。

宮城県仙台市周辺では、セリを主役とした鍋料理「せり鍋」があり、葉から根まで使われるとの事。また、一般家庭ではミキサーにかけて、青汁の食材としても利用されている。

薬効としては、去痰,食欲増進,利尿作用がある。鎮痛作用もあり、神経痛・リウマチには陰干しした茎葉を布袋に入れ浴湯料とする。また、特有の香りがある葉を噛んで口臭予防に、全草を擂り潰して煮沸したものを飲用すれば解熱効果があるという。抗酸化作用のあるβ・カロテンやビタミンCを多く含み、カリウム、貧血を防ぐ鉄なども含む緑黄野菜であり栄養価にも優れている。

ここで、セリ(写真④)とドクゼリ(写真⑤)の見分け方だが、自生するセリは、小川のそばや水田周辺の水路沿いなどで見られるが、大型で姿かたちがよく似ている毒草のドクゼリとの区別に配慮が必要。また、セリと同じような場所に生えるため、特に春先の若芽はセリと間違いやすい。

ここで、セリ(写真④)とドクゼリ(写真⑤)の見分け方だが、自生するセリは、小川のそばや水田周辺の水路沿いなどで見られるが、大型で姿かたちがよく似ている毒草のドクゼリとの区別に配慮が必要。また、セリと同じような場所に生えるため、特に春先の若芽はセリと間違いやすい。

セリは葉に特有の香りがあり、春先の摘み草の頃は、草丈10〜15㎝位で、花期(写真②;白い花で7月頃)でもせいぜい50㎝程度。 ドクゼリは葉にセリ特有の香りがないのと、長い葉柄が目立ち(写真⑤)、花期(白い花で8月頃)には1m位に達する。ドクゼリの根元をよくみると、タケノコ状の太い地下茎(写真⑥;緑色で、短い節があり、節間が中空なのが特徴)がある。セリは白いひげ根があるので区別できる。 全草にシクトキシンを含有し、誤食すると、嘔吐、下痢、けいれん、呼吸困難などの中毒症状を起こす。また、ドクゼリは葉をちぎると切り口から黄色い汁が出るので区別がつく。花はセリの花と同じように白花。

ドクゼリは葉にセリ特有の香りがないのと、長い葉柄が目立ち(写真⑤)、花期(白い花で8月頃)には1m位に達する。ドクゼリの根元をよくみると、タケノコ状の太い地下茎(写真⑥;緑色で、短い節があり、節間が中空なのが特徴)がある。セリは白いひげ根があるので区別できる。 全草にシクトキシンを含有し、誤食すると、嘔吐、下痢、けいれん、呼吸困難などの中毒症状を起こす。また、ドクゼリは葉をちぎると切り口から黄色い汁が出るので区別がつく。花はセリの花と同じように白花。

花言葉として、「清廉で高潔」「貧しくても高潔」は、聖徳太子と第一后膳夫姫(かしわでひめ)の話が由来。聖徳太子には何人かの妃がいた。その中に野に出て母のために、セリ摘みしているところを聖徳太子が一目ぼれした、膳部大郎女(かしわでのおおいらつめ)という女性がいた。身分は低くとも最も寵愛された妃であったという。貧しくも病に苦しむ母のために、セリを積んでいた膳部大郎女の清廉な姿が、花言葉になったとされる。

この植物セリの様に、皆様お住まい周辺で、最近環境的に変わってきたという事を感じることはありませんか。

2024年2月19日

ヒイラギ

先日2月3日にTVにて、ある寺の節分の豆まき風景を見ました。その時に頭に浮かんだのが、「ヒイラギ」と「イワシの頭」でした。最近ではほとんど見かけない「ヒイラギとイワシの頭」の風習(後述)ですが、私が幼少の折に見た記憶があり懐かしく、また、ヒイラギの硬い葉を1枚ちぎり、中ほどの左右のトゲを親指と中指で優しくつまみ、息を吹きかけて遊んだものです。葉は2つのトゲを結ぶ線を軸として、小さな風車のように回りだす。今回はこの「ヒイラギ」を取り上げました。

和名ヒイラギは、葉の縁の刺に触るとヒリヒリと痛むことから、痛いという意味を表す日本語の古語動詞の「疼(ひひら)く・疼(ひいら)ぐ」の連用形「疼(ひひら)き・疼(ひいら)ぎ」をもって名詞としたことによる。疼木(とうぼく)とも書き、棘状の葉に触れると痛いからといわれている。

和名ヒイラギは、葉の縁の刺に触るとヒリヒリと痛むことから、痛いという意味を表す日本語の古語動詞の「疼(ひひら)く・疼(ひいら)ぐ」の連用形「疼(ひひら)き・疼(ひいら)ぎ」をもって名詞としたことによる。疼木(とうぼく)とも書き、棘状の葉に触れると痛いからといわれている。

ヒイラギの漢字(柊)は木へんに冬と書く。冬のはじめに甘い香りのする花を咲かせ、正月や節分など冬の行事にも用いられる柊はまさに冬を代表する木。そのため、このような漢字で書くようになったといわれる。ちなみに「柊」は中国の漢字ではなく日本製の国字。

ところで、「椿(ツバキ)」「榎(エノキ)」は馴染みの漢字で、植物もご存じかと思います。では「楸」は何と読み、どんな植物ですか(後述)。

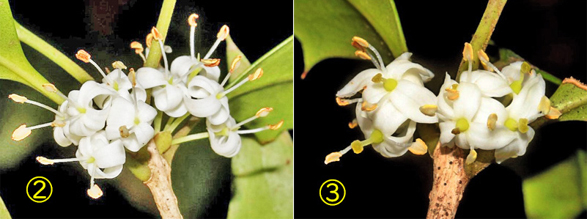

ヒイラギの特徴は、葉にトゲがある事(写真①:先が鋭い刺となった鋭鋸歯がある葉)と、11月~12月の寒い時期に咲く小さな白い花。花の大きさは小指の先しかない。モクセイ科だけあって、華やかな香りを漂わせる。雌雄異株で、雄株の花(写真②)は2本の雄蕊が発達し、雌株の花(写真③:雌株の両性花、花冠は4深裂し、裂片はそりかえる)は花柱が長く発達して結実する。

ヒイラギの特徴は、葉にトゲがある事(写真①:先が鋭い刺となった鋭鋸歯がある葉)と、11月~12月の寒い時期に咲く小さな白い花。花の大きさは小指の先しかない。モクセイ科だけあって、華やかな香りを漂わせる。雌雄異株で、雄株の花(写真②)は2本の雄蕊が発達し、雌株の花(写真③:雌株の両性花、花冠は4深裂し、裂片はそりかえる)は花柱が長く発達して結実する。

モクセイ科モクセイ属に分類される常緑小高木の一種で、古くから魔除けに用いられた。葉は肉厚で光沢があり、縁には2~5対の鋭いトゲがある。深い緑の葉は対生し、縁起のいい植物であることから庭木、公園の植栽に人気な剛健な木。 裏面は黄緑色で油点と呼ばれる小さな緑色の点々が見られ、火にくべるとパチパチと音が鳴る。ヒイラギを厄除けに使うのは、中国の爆竹同様にこの破裂音を利用して鬼を追い払うためとする説もある。さらに実際に触ると痛いトゲがあることから、昔から防犯用の生垣としても用いられてきた。

裏面は黄緑色で油点と呼ばれる小さな緑色の点々が見られ、火にくべるとパチパチと音が鳴る。ヒイラギを厄除けに使うのは、中国の爆竹同様にこの破裂音を利用して鬼を追い払うためとする説もある。さらに実際に触ると痛いトゲがあることから、昔から防犯用の生垣としても用いられてきた。

平安時代には、家の北東にヒイラギの木を、南西にはナンテンの木を植えることで厄除けになると考えられ、よく植えられていたといわれている。

また、若樹のうちは葉の棘が多い(写真①)が、老樹になると葉の刺は次第に少なくなり、縁は丸くなって楕円形の葉(写真④:木の上部には縁にギザギザがない葉が多い)になる。この葉の鋭い棘は、樹高が低い若木のうちに動物に食べられてしまうことを防いで生き残るための手段と考えられている。なお、ヒイラギは台湾と日本に分布する。また、日本では本州(福島県・関東地方以西)、四国、九州(祖母山)、沖縄に分布し、主に山地に生育する。

木材としての利用だが、幹の直径は最大30センチほどで、淡い白色の樹皮は樹齢を重ねると網目状に剥離する。幹は直立するが枝分かれが多く、大きな材木はとれない。しかし、緻密で材に狂いが生じにくいことから、ソロバン玉、櫛、将棋の駒、印鑑、楽器(三味線のバチ)などに用いられる。

木材としての利用だが、幹の直径は最大30センチほどで、淡い白色の樹皮は樹齢を重ねると網目状に剥離する。幹は直立するが枝分かれが多く、大きな材木はとれない。しかし、緻密で材に狂いが生じにくいことから、ソロバン玉、櫛、将棋の駒、印鑑、楽器(三味線のバチ)などに用いられる。

文化(魔除け)として、節分の夜にヒイラギの枝に鰯の頭を刺して、門戸に飾って邪鬼払い(魔除け)とする風習(柊鰯)があり、かなり古い。

また、紀貫之(きの・つらゆき)の「土佐日記」には、土佐の大湊で迎えた935年の元旦の条に、「今日は都のことばかり思いやられる。家の門の注連縄(しめなわ)にさしたボラのお頭(かしら)やヒイラギはどんな具合だろうか」と語り合い、都の風習を懐かしむ人々の様子が描かれている。

近世に入るとボラの頭は、焼いた鰯(いわし)の頭に代わり、「柊鰯(ヒイラギイワシ)」と呼ばれ、「鰯の頭も信心から」という諺も生まれた。 ヒイラギの歴史としては、奈良時代の初めに編纂された「古事記」によると、古代の伝説的英雄であるヤマトタケルノミコト(日本武尊)が東国遠征に出発する際、父の景行天皇は「比比羅木(ヒヒラギ)乃(ノ)八尋矛(ヤヒロホコ)」を与えたとある。ヒイラギは成長が遅く、幹が堅いので、武具などの柄に使われていた。「尋(ヒロ)」は長さの単位で約1.5m。「八尋矛」は誇張表現で、呪力の強さを強調したのではないだろうか。また、「続日本紀」(797年)には、献上された大きなヒイラギを、文武天皇が伊勢大神宮に奉じた記録がある。

ヒイラギの歴史としては、奈良時代の初めに編纂された「古事記」によると、古代の伝説的英雄であるヤマトタケルノミコト(日本武尊)が東国遠征に出発する際、父の景行天皇は「比比羅木(ヒヒラギ)乃(ノ)八尋矛(ヤヒロホコ)」を与えたとある。ヒイラギは成長が遅く、幹が堅いので、武具などの柄に使われていた。「尋(ヒロ)」は長さの単位で約1.5m。「八尋矛」は誇張表現で、呪力の強さを強調したのではないだろうか。また、「続日本紀」(797年)には、献上された大きなヒイラギを、文武天皇が伊勢大神宮に奉じた記録がある。 さてここで公園や花屋等で見かける「セイヨウヒイラギ」(写真⑤:セイヨウヒイラギと赤い実)と「ヒイラギ」との違いだが、クリスマスのリースに使うのがセイヨウヒイラギ(モチノキ科)、節分に使うのがヒイラギ(モクセイ科)。葉の縁が鋸状のトゲになっている様子がヒイラギによく似ているが、両者は全く異なる植物。

さてここで公園や花屋等で見かける「セイヨウヒイラギ」(写真⑤:セイヨウヒイラギと赤い実)と「ヒイラギ」との違いだが、クリスマスのリースに使うのがセイヨウヒイラギ(モチノキ科)、節分に使うのがヒイラギ(モクセイ科)。葉の縁が鋸状のトゲになっている様子がヒイラギによく似ているが、両者は全く異なる植物。

葉は似ているもののヒイラギは葉が一箇所から左右に発生する「対生」だが、セイヨウヒイラギは互い違いに発生する「互生」であり区別できる。

もっとも簡単な見分け方は実の色で、セイヨウヒイラギは「赤い実」(写真⑤)、ヒイラギは「赤黒い実」(写真⑥)と決定的違いがある。ヒイラギは冬に白い花をつけるが、ヒイラギの雌株は稀であり、実を見付けるのは難しい。

このセイヨウヒイラギは冬にも緑の葉と赤い実をつける植物なので、キリスト教以前から聖なる木として崇められてきて、不死の象徴と考えられた。キリスト教のシンボルになったのは、先のとがったヒイラギの葉は十字架で処刑されたキリストの冠のイバラを表すとされ、赤い実はイバラが皮膚を貫いたとき珠となって落ちたキリストの血になったとされているからだ。

こうした常緑樹信仰からセイヨウヒイラギにも魔力があるとされていて、クリスマスの期間に悪魔や妖精が悪さをしないよう魔よけとして利用されていた。クリスマスにセイヨウヒイラギを飾るのはこうしたわけがあるからです。

さて前述での漢字の「楸」は「キササゲ」(写真⑦:キササゲの実は長さ30センチにもなり、目を引く)(写真⑧:成葉の様子)と読みます。あまり馴染みのない樹木かもしれませんね。椿、榎、柊と並んで、木偏に季節を表す字を組み合わせた漢字です。木偏の漢字、木のつく漢字は何百とある。こうした字の成り立ちを見ていくと、たとえば「櫻(桜)」は、女性の首に貝のネックレスを付けたように、木の幹に首飾りのように花が取り巻いている様子を表した字とされている。

さて前述での漢字の「楸」は「キササゲ」(写真⑦:キササゲの実は長さ30センチにもなり、目を引く)(写真⑧:成葉の様子)と読みます。あまり馴染みのない樹木かもしれませんね。椿、榎、柊と並んで、木偏に季節を表す字を組み合わせた漢字です。木偏の漢字、木のつく漢字は何百とある。こうした字の成り立ちを見ていくと、たとえば「櫻(桜)」は、女性の首に貝のネックレスを付けたように、木の幹に首飾りのように花が取り巻いている様子を表した字とされている。

木のつく漢字がそれぞれどんな意味を持っているのか、たまにはスマホ等にて調べて、想像してみるのも楽しいかもしれませんね。

2024年1月16日

ナス

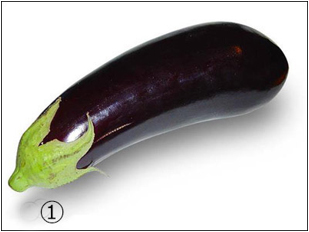

皆さんは初夢を見る事がありますか。「初夢」とは、新しい年を迎え、最初に就寝した夜に見る夢のこと。一般的には、元日から2日にかけて見た夢のことをさす。よく聞く「一富士二鷹三茄子」(由来等に関しては後述)は、初夢で見ると縁起が良いとされるものを順番に並べた諺。自然観察を趣味とする私にとって、「富士」は自然景観、「鷹」は野鳥観察、「茄子」は植物観察と認識しているので、毎年見てもいいのだが初夢では見たことがない。残念だが初夢で見るのには「ナスすべがない(為す術がない)」ので、今回はせめて植物の「ナス」(写真①)を記してみた。

皆さんは初夢を見る事がありますか。「初夢」とは、新しい年を迎え、最初に就寝した夜に見る夢のこと。一般的には、元日から2日にかけて見た夢のことをさす。よく聞く「一富士二鷹三茄子」(由来等に関しては後述)は、初夢で見ると縁起が良いとされるものを順番に並べた諺。自然観察を趣味とする私にとって、「富士」は自然景観、「鷹」は野鳥観察、「茄子」は植物観察と認識しているので、毎年見てもいいのだが初夢では見たことがない。残念だが初夢で見るのには「ナスすべがない(為す術がない)」ので、今回はせめて植物の「ナス」(写真①)を記してみた。

さてここで、ナス(茄)とナスビ(茄子)の名前の違いだが、「ナス」と「ナスビ」はどちらも同じ野菜を指す名称で、両者に明確な違いはなく、どちらで呼んでも間違いではない。2種類の呼び方が生まれた理由には、由来や地域差が大きく関わっている。

例えば「ナスビ」だが、日本にナスが伝わったのは奈良時代。「正倉院文書」にナスを献上したとの記載があることから、奈良時代には既に栽培されていた事が分かっている。当時は「奈須比(なすび)」と呼ばれていて、身分の高い人々しか食べられない高級品だった。関西をはじめとした西日本では、現在でも「ナスビ」という呼び方が定着している。これは、当時の都・平城京があったのが奈良県だったためと考えられている。

次にナスだが、ナスビがナスと呼ばれるようになったのは江戸時代で、その火付け役は当時の将軍徳川家康だと言われている。売れ行きがよくなかったナスビの知名度をあげるため、「物事を成す」という意味をかけて「なす」と名づけて売り出したところ、縁起物としてたちまち人気が出たとの事。「ナス」と呼び始めたのは現在の東京である江戸。そのため、関東や東北では今でもナスと呼ぶ人が多いそうだ。

次に和名ナスの語源だが諸説あり、実の味から「中酸実」(なかすみ)の略であるとする説、夏に実がなるので「夏実」(なつみ)と読んだが、それが訛って「なすび」(奈須比)と呼ばれたとする説がある。また、中国から日本に伝わったときに奈須比と名づけられたという説もある。いずれにしても、室町時代頃に宮廷の女官が女房言葉として「おなす」と呼び、その呼称が定着したようだ。

特徴だがインド東部が原産。故に暑いほうが育ちやすく、太陽の光が強いほうが色がきれいになる。淡色野菜として世界中で栽培される。茎は黒紫色で、高さ60~100cm)になる。中には茎にトゲが見られるものがある。葉(写真②)は互生でトゲがあり、毛が生えている。花期は夏から秋で、紫色の花(写真③)を下向きに1個から数個咲かせる。

特徴だがインド東部が原産。故に暑いほうが育ちやすく、太陽の光が強いほうが色がきれいになる。淡色野菜として世界中で栽培される。茎は黒紫色で、高さ60~100cm)になる。中には茎にトゲが見られるものがある。葉(写真②)は互生でトゲがあり、毛が生えている。花期は夏から秋で、紫色の花(写真③)を下向きに1個から数個咲かせる。 果実(写真①)は品種によって形も色も様々で、色はふつう紫色だが、中には緑色、白色のものがある。ヘタの部分にはトゲが生えているものがあり、鋭いトゲは鮮度を見分ける方法の目安となるが、収穫の作業性向上や実に傷がつくという理由から棘の無い品種も開発されている。

果実(写真①)は品種によって形も色も様々で、色はふつう紫色だが、中には緑色、白色のものがある。ヘタの部分にはトゲが生えているものがあり、鋭いトゲは鮮度を見分ける方法の目安となるが、収穫の作業性向上や実に傷がつくという理由から棘の無い品種も開発されている。

ナスの品種(写真④)の中でも特にメジャーなのが「中長なす」。「長卵形なす」とも呼ばれ、長さ12cm~15cmの細長い形でクセのない味わいが特徴。また、西日本や一部の東北地方で栽培されている「長なす」)は、長さ20cm~25cmで果実の水分量が多い品種。関西では「丸なす」)が有名で、コロンとした丸い形。本州の中間地では中間的な中長品種が栽培されてきた。これは寒い地域では栽培期間が短く大きな実を収穫する事が難しい上に、冬季の保存食として小さい実のほうが漬物に加工しやすいから。日本で一般に流通している品種は中長ナス。日本で栽培される栽培品種のほとんどは果皮が紫色又は黒紫色。

ナスの栄養素の特徴は、第一にたくさんの水分が含まれており、その水分量は重さの90%を占める。そのためカロリーも低く、100g当りに含まれるカロリーはわずか22キロカロリー。ただし、油や調味料をよく吸い込むので、カロリーを抑えたいときは調理法に気を付ける事。

第二にカリウムが含まれている。カリウムは細胞内液の浸透圧を一定にキープしたり、体液のpHバランスを調節したりするなど、健康を維持する上で欠かせない栄養素。摂り過ぎた塩分を排出する働きもある。 第三にβカロテンだが、体内の活性酸素を取り除く働きがあり、免疫力を強化する。また、βカロテンは体内でビタミンAに変化し、健康な皮膚や粘膜を作る手助けをしたり、目の健康を維持する効果があると言われる。

第三にβカロテンだが、体内の活性酸素を取り除く働きがあり、免疫力を強化する。また、βカロテンは体内でビタミンAに変化し、健康な皮膚や粘膜を作る手助けをしたり、目の健康を維持する効果があると言われる。

第四にモリブデン。モリブデンとはミネラルの一種で、鉄分の働きを助けて造血を促す役割があり、貧血予防に効果が期待できる。また、糖質や脂質の代謝をサポートしたり、摂取したプリン体を分解して尿酸に変換したりする働きもある。

第五にナス色だが、野菜の中でナスほど光沢のいい肌を持つものは見当たらない。独特の紫にちなんで「なす紺」という言葉が生まれたほど。この色素はアントシアニンの一種でナスニンと言う。ナスニンには抗酸化作用がありガンや動脈硬化の予防が期待できると言われる。この紫色はナス自身が強烈な紫外線から身を守るために作り出しているもので、そこに物凄いパワーが秘められている。

日本文化の一つとして、「盂蘭盆会(うらぼんえ)」(旧暦の7月15日を中心に7月13日~16日に行われる祖先の冥福を祈る仏事の事。現在では「お盆」と呼ばれることが多い)があり、ナスで馬をかたどって祖先の霊に供える風習がある。皆様の故郷でも有ったのではないでしょうか。私も約40年前に、茨城県筑波山山麓地域で見たことがある。

日本文化の一つとして、「盂蘭盆会(うらぼんえ)」(旧暦の7月15日を中心に7月13日~16日に行われる祖先の冥福を祈る仏事の事。現在では「お盆」と呼ばれることが多い)があり、ナスで馬をかたどって祖先の霊に供える風習がある。皆様の故郷でも有ったのではないでしょうか。私も約40年前に、茨城県筑波山山麓地域で見たことがある。

お盆の期間中には、故人の霊魂がこの世とあの世を行き来するための乗り物として、「精霊馬(しょうりょうま)」と呼ばれるキュウリやナスで作る動物を用意する(写真⑤)。4本のマッチ棒、折った割り箸などを足に見立てて差し込み、馬、牛とする。

キュウリは足の速い馬に見立てられ、あの世から早く家に戻ってくるように。ナスは歩みの遅い牛に見立てられ、この世からあの世に帰るのが少しでも遅くなるように、また、供物を牛に乗せてあの世へ持ち帰ってもらうとの願いが込められているとの事。

ところで、茄子(ナス)を使った諺に、「秋茄子嫁に食わすな」がある。これは姑の嫁に対する想いを表している。一般に知られている意味は、「秋にとれる美味しい茄子を憎い嫁には食べさせるな」というもの。茄子は収穫時期により呼び方が異なり、6月頃から収穫された茄子は夏茄子、秋茄子とは9月以降に収穫された茄子のことを指す。夏茄子に比べ秋茄子は、皮が柔らかく水分を多く含んでおり、甘みや旨味が強い。そんな美味しい秋茄子を、わざわざ嫁に食べさせるのはもったいないという嫁いびりを表している。

しかし「秋茄子嫁に食わすな」には、嫁いびりとは反対に姑の優しさを表す意味もある。「茄子は体を冷やすため、涼しくなってきた秋に茄子を食べると、大切な嫁の身体を冷やしてしまう」という嫁の身体を気遣ったものだ。また、茄子は種子が少ない野菜のため、子供が出来にくくなるといけないと案じて食べさせないという解釈もある。茄子が体を冷やすと言われるのは、カリウムが多く含まれているから。カリウムには利尿作用があり、水分と一緒に塩分も排出され血圧が下がる。血圧が下がると、全身の血流がゆっくりとなって体温が上がりにくくなるという。

ここで、「秋茄子嫁に食わすな」の元となったと言われる和歌が、鎌倉時代の私撰和歌集「夫木和歌抄」(ふぼくわかしょう)に収録されている。

「秋なすび わささの粕につきまぜて よめにはくれじ 棚におくとも」

この歌の「よめ」は「夜目」と書き、ネズミのことを指すという解釈がある。これは「酒粕に漬けた秋茄子を棚に置いておくのはいいが、ネズミには食べられないように気をつけなさい」という意味で、本来は「秋茄子ネズミに食わすな」であったとも言われている。

余談だが、「一富士二鷹三茄子」(写真⑥)の由来は諸説あり、徳川将軍家と縁の深い駿河国(現在の静岡県中部)と結び付けた説が多いのが特徴で、最も有力なのが駿河国の名物を並べたという説。

余談だが、「一富士二鷹三茄子」(写真⑥)の由来は諸説あり、徳川将軍家と縁の深い駿河国(現在の静岡県中部)と結び付けた説が多いのが特徴で、最も有力なのが駿河国の名物を並べたという説。

第一に、徳川家康が隠居後の居城としていたのが、駿河国にあった駿府城。日本一の富士山、富士山麓に棲む鷹は鷹の中でも最高の種、駿河国で生産される茄子も逸品であることから、優れたものの象徴として三つを並べたというもの。

第二に、駿河国で高い物を順に挙げたとする説。徳川家康が駿府城にいた際、初茄子の値段がとても高かったため、「高きは富士なり、その次は愛鷹山なり、その次は初茄子」と言い、そこから「一富士二鷹三茄子」という言い回しがされた、というもの。

第三に、縁起の良い物を順に挙げたとする説。富士は高く大きく、鷹はつかみ取る、茄子は「成す」の意味で、縁起のよい物を順に挙げたとする説もある。

第四に、富士は「不死」に通じるので不老長寿を、鷹は「高・貴(たか)」と訓が共通するので出世栄達を、茄子は実がよくなるので子孫繁栄を意味するとした説もある。

第五に、徳川家康の好物を並べたとする説。江戸幕府を開いた徳川家康は、風景では富士山が、趣味では鷹狩りが、食べ物では茄子がことのほか好きだったとか。

皆様の中には希望に満ちた初夢をご覧になられた方も、そうでない方もおられるでしょうが、これから先も希望に満ちた夢を抱いて、健康等に留意して43会仲間等と交流していきたいものですね。