四季の植物

2023年

クロマツ/ツバキ/カタクリ/ドウダンツツジ/ブナ/スイレン/キョウチクトウ/ハス/タラヨウ/ホトトギス/カキ/ヒノキ

2023年12月19日

ヒノキ

前回(2023.11月期)では、「柿(カキ)」と「杮(コケラ)」の漢字の違いを記したが、 その折に「杮葺き(こけらぶき)」(多くの場合はヒノキが採用される)と「檜皮葺(ひわだぶき)」の事が頭に浮かんだので、今回は「杮葺き」と「檜皮葺」に使用する樹木の「ヒノキ」を取り上げました。

さて檜皮葺き(写真①:作業状況)(後述)と杮葺き(写真②)(後述)の違いだが、ヒノキの皮を並べて葺くのが「檜皮葺屋根」、薄い木の板=こけら板を並べて葺くのが「杮葺屋根」だ。2020年「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」がユネスコ無形文化遺産に登録され、この中に「檜皮葺・杮葺」が含まれている。

さて檜皮葺き(写真①:作業状況)(後述)と杮葺き(写真②)(後述)の違いだが、ヒノキの皮を並べて葺くのが「檜皮葺屋根」、薄い木の板=こけら板を並べて葺くのが「杮葺屋根」だ。2020年「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」がユネスコ無形文化遺産に登録され、この中に「檜皮葺・杮葺」が含まれている。

ヒノキの名の由来は諸説ある。一つは、錐揉み式(きりもみ式)の火おこしに用いられるように、すぐ火がつきやすい「火の木」とする説。または、神宮の建築用材に使われたことから「霊(ひ)の木」、もしくは神宮は天照大神(太陽神)の建物とすることから、太陽すなわち尊く最高のものを表す「日」から「日の木」とする説がある。 なお、ヒノキのルーツを求めて行くと、日本書紀に辿り着く。スサノオノミコトが胸毛を抜いて空中に放つと「ヒノキ」になり、その用途として「宮殿」を作るように記されている。さらに、日本書紀には「スギとクスノキは舟に、ヒノキは宮殿に、マキは棺に使いなさい」と書かれている。

なお、ヒノキのルーツを求めて行くと、日本書紀に辿り着く。スサノオノミコトが胸毛を抜いて空中に放つと「ヒノキ」になり、その用途として「宮殿」を作るように記されている。さらに、日本書紀には「スギとクスノキは舟に、ヒノキは宮殿に、マキは棺に使いなさい」と書かれている。

ちなみに、「ヒノキ」は「檜」「桧」と二つの漢字があるが、これは「檜」は旧字体で、「桧」が新字体というだけなので、どちらも正しい漢字。

ヒノキは常緑針葉樹の高木。樹高は20~30メートル。大きいものでは高さ50メートル、直径2.5メートルになるものもある。直幹性で樹皮は赤褐色で、帯状に剥がれる(写真③)。原産地は日本と台湾にのみ生育する樹木。

葉は鱗片状で濃緑色をしており、サワラの葉(写真④:ヒノキに似ているがサワラは、気孔線がX字型)と似るが、ヒノキは葉先がサワラよりも丸みを帯びていて、葉裏の白い気孔線(水や二酸化炭素、酸素の出入り口)がY字状(写真⑤)なっている。 果期は10~11月。果実は球果(写真⑥:若い球果)(写真⑦:裂開した球果)で、大きさは直径8~12mmで赤褐色に熟す。冬になっても、赤褐色の果実が枝葉について残っており、その形はサッカーボールを思わせる形。また、ヒノキはスギ、アカマツ、カラマツと並んで主要な林業用の針葉樹。

果期は10~11月。果実は球果(写真⑥:若い球果)(写真⑦:裂開した球果)で、大きさは直径8~12mmで赤褐色に熟す。冬になっても、赤褐色の果実が枝葉について残っており、その形はサッカーボールを思わせる形。また、ヒノキはスギ、アカマツ、カラマツと並んで主要な林業用の針葉樹。

ヒノキの天然分布はスギより狭く、北は福島県東南部以南の本州から、南は四国、九州(鹿児島県屋久島)まで分布。天然産としては、木曽、高野山、高知県西部などが有名。

また、人工林(育成林)としては、尾鷲、吉野、天竜、和歌山などが産地として知られている。それぞれの産地の名から「尾鷲檜」、「紀州檜」などと呼ばれる。 なお、ヒノキの人工林は関東以南で多く見られ、総人工林面積約1000万ha.に占める割合は、スギ(約45%)に次いで高く、約25%を占める。

なお、ヒノキの人工林は関東以南で多く見られ、総人工林面積約1000万ha.に占める割合は、スギ(約45%)に次いで高く、約25%を占める。

木材の特長として、色が白く、加工が容易な上に緻密で狂いがなく、耐水性や耐朽性に富んで光沢があり、日本人好みの強い芳香を長期にわたって発する。正しく使われたヒノキの建築には1,000年を超える寿命を保つものがあり、ヒノキ材の強度は伐採後徐々に増加し、300年後に最も高い強度を示し、1000年後に伐採時の強度に戻ると言われている。実際にヒノキで建てられた法隆寺や薬師寺の塔は、1300年たった今も維持されている。このことから、現在法隆寺で使われている木(1300年前のヒノキ)は、伐採時とほぼ同じ強度と言える。又、奈良時代以降の仏像にも、多くはヒノキが使われた。

伊勢神宮では20年に一度、社を新しく建て替える式年遷宮と呼ばれる行事が行われ、大量のヒノキ材が必要となる。古くは伊勢国のヒノキを使用していたが、次第に不足し、三河国や美濃国からも調達するようになった。18世紀には木曽山を御杣山(みそまやま:木材を切り出す山)と正式に定め、ここから本格的にヒノキを調達するようになった。明治時代になって、調達の困難さが明治天皇にまで伝わるところとなり、恒久的な調達を可能にするため神宮備林においてヒノキを育成することになった。さらに大正時代に入り、伊勢神宮周辺に広がる宮域林においてヒノキを育成することになり、植林を行った。これらの植林計画は、樹齢200年以上のヒノキを育成することを目標としており、長期的展望に立った計画。なお伊勢神宮の式年遷宮後、前回の式年遷宮で使用されたヒノキ材は日本全国の神社に配布され、新たな神社の社殿となっている。

余談であるが、私は縁あって第62回式年遷宮(2013年10月)祭事一連の一部に参加させていただいた。その折に一般者立入禁止の、伊勢神宮の社殿などに使う木材を加工する山田工作場(伊勢神宮・外宮内)、長野県内山中で伐採された木を現地でお払いする「斧入式(おのいれしき)、伐採木修祓(しゅばつ)式」の立会、伊勢の宮域林(一般的には神宮林と呼ばれる。内宮のほとりを流れる五十鈴川の上流)を見学させて頂いた。又光栄にも外宮の「御木曳き行事」(おきひき)(神領民と全国の崇敬者により、御用材を古式のままに両宮域内へ曳き入れる盛大な行事)の参加も許されたのは、一生記憶に残る出来事であった。

ヒノキは仕上がると、美しい光沢とともに、優しい雰囲気を持っている。また、特有の芳香があり、ヒノキ風呂、ヒノキ酒器など、ヒノキの香りは多くの人に好まれる。

このほかにもヒノキには気分を落ち着かせる効果があり、抗菌効果などを持つ有用な物質が多く含まれている。そのため建築物の内装やまな板などキッチン用品などに用いられることが多い。

ヒノキの葉には殺菌及び防腐効果のある脂分が含まれ、「掻敷(かいしき)」(料理の下に敷く、紙や木の葉などの事を言う)として鮮魚や松茸の下に敷かれたものが、スーパーの広告や店頭に見られる。

ヒノキは古代より多方面で建材に使用された。そのため日本の歴史の流れと共に大径材の枯渇が顕著となる。このヒノキ材枯渇のありさまが、東大寺の歴史からうかがえる。

昭和中期、全国の営林局長が会合を開いた折、「東大寺南大門の材を現在、国産で確保できるか」との議題が上ったが、「望みなし」との結論に達した。南大門を支える柱は18本、いずれも直径1m、長さ21mの長大な材だが、同様のヒノキ材をすべて国産材で賄うのは現在では不可能。

明治後期、日清戦争勝利の結果として台湾を領地に組み込んだ日本は当地の山岳地帯、とりわけ阿里山周辺に繁茂する タイワンヒノキや同属異種のタイワンベニヒノキの森林資源に着目し、日本本土では入手不可能な大径木を求めて森林鉄道を敷設した。台湾ヒノキは日本本土にも移出され、一部は神社建築にも使用された。タイワンヒノキの使用は明治神宮の鳥居や靖国神社の神門、薬師寺西塔、あるいは沖縄戦で失われた後に再建された首里城など大径材を用いた主要構造部位に多く見られた(残念ながら首里城は現在は火災消失のため再建中)。しかし1992年以降、タイワンヒノキが禁伐されたことから輸入が困難となり、これら文化的遺産の補修が懸念されている。

ヒノキをシンボルとする自治体としては、長崎県が県木としている。市町村の木としては、全国で26市町村がシンボルとしている。身近なところでは、東京都檜原村がある。特に長野県と高知県の4市町村が指定している。

前述した「柿葺き」(写真②)とは、屋根の葺き方のひとつであり、木材の薄板(もっとも板厚が薄く、2mm~3mmのものを用いる。一枚10cm×30cm程度の薄板を敷き詰めて釘で固定する)を幾重にも重ねて施工する方法。椹(サワラ)や杉、栗などの材を小割りにした柿板を使う華麗な「柿葺」もある。非常に歴史ある工法であり,京都では金閣寺(消失前)や銀閣寺、桂離宮古書院など、かずかずの国宝や文化財にも利用されている。

前述した「柿葺き」(写真②)とは、屋根の葺き方のひとつであり、木材の薄板(もっとも板厚が薄く、2mm~3mmのものを用いる。一枚10cm×30cm程度の薄板を敷き詰めて釘で固定する)を幾重にも重ねて施工する方法。椹(サワラ)や杉、栗などの材を小割りにした柿板を使う華麗な「柿葺」もある。非常に歴史ある工法であり,京都では金閣寺(消失前)や銀閣寺、桂離宮古書院など、かずかずの国宝や文化財にも利用されている。

さらに前述の、檜皮葺の檜皮とは、秋から冬にかけて剥ぎ取ったヒノキの樹皮のことで、これを一尺五寸から二尺(45~60cm)程度の長さに切り分けて(写真⑧)、何層にも重ねた上で竹針で固定したのが檜皮葺(写真①)。 寺院や行政施設のなかで格式の高い建築には本瓦が採用されたが、檜皮葺は主に神社の本殿や皇族の邸宅建築の中で特に格式の高いものに用いられた。国外には類のない特殊なものだが、清水寺本堂や出雲大社本殿など、国宝や重要文化財として登録されている建造物の中でも、檜皮葺の手法が見られるものは多い。

寺院や行政施設のなかで格式の高い建築には本瓦が採用されたが、檜皮葺は主に神社の本殿や皇族の邸宅建築の中で特に格式の高いものに用いられた。国外には類のない特殊なものだが、清水寺本堂や出雲大社本殿など、国宝や重要文化財として登録されている建造物の中でも、檜皮葺の手法が見られるものは多い。

日本の伝統として飛鳥時代には既に、建築技術の一つとして知られていた「檜皮葺」。中国や朝鮮半島から伝来した「瓦葺」とともに、日本の伝統建築工匠の技としてユネスコ無形文化遺産にも登録されている。原料となる檜皮の採取は、「原皮師(もとかわし)」と呼ばれる伝統工匠たちによって行われる(写真⑨)。樹齢70年から80年ほどの檜が対象で、外皮だけをはぎ取って内皮を残すことで、同じ木から何度も檜皮を採取することができるそうだ。

さらなる余談だが、「檜舞台」とは檜の板で床を張った大劇場の舞台のみだったことから起こった呼び名。そのために大芝居に出演することを「檜舞台を踏む」と呼ぶようになった。転じて、今では一流の場所、日の当たる場所を指して使われるようになっている。

この「檜舞台」という言葉だが、なぜ「檜」の「舞台」なのか。言葉の歴史をたどっていくと、どうやら江戸時代に行きつく。檜は当時から高級な木材として扱われていた。そのため、檜を舞台に使用できたのは、歌舞伎や能など幕府公認の芸能の中でも、一流の劇場に限られていたという。

一流劇場の檜舞台。それは役者にとって、これ以上ないほど素晴らしい腕の見せ場だったのだ。それが転じて、「檜舞台」は「自分の腕前を試すのにふさわしい場所」という意味になり、今でも「全国大会という檜舞台に立つ」といったように、晴れ舞台を指すようになった。

皆様も過去には「檜舞台」に立たれた方も、「雑木(?)舞台」等で活躍された方もおられると思いますが、今日まで43会仲間等と交流できているのは、本当の意味で私たちが「人生舞台」の一流出演者だからではないでしょうか。

2023年11月27日

カキ

前回は植物の「ホトトギス」を取り上げたが、鳥の「ホトトギス」を想像された方もおられたのではないでしょうか。あるいは白門卒業生としては、文学的に俳句雑誌「ホトトギス」を想像された方もいるのではないでしょうか。

前回は植物の「ホトトギス」を取り上げたが、鳥の「ホトトギス」を想像された方もおられたのではないでしょうか。あるいは白門卒業生としては、文学的に俳句雑誌「ホトトギス」を想像された方もいるのではないでしょうか。

今回はこの俳句雑誌にかかわった正岡子規の俳句「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」(後述)が浮かんだので、今が旬である「柿(カキ)」を取り上げました。

柿は、高さは4~10メートル、果樹として栽培される落葉小高木。枝は折れやすく、樹皮は灰褐色で、網目状に裂ける(写真①)。花は5~6月に咲き、淡い黄色(写真②)。雄花と雌花がある。果期(9~12月)は秋から初冬(写真③ 熟したカキの実は秋晴れに映える)。

柿は、高さは4~10メートル、果樹として栽培される落葉小高木。枝は折れやすく、樹皮は灰褐色で、網目状に裂ける(写真①)。花は5~6月に咲き、淡い黄色(写真②)。雄花と雌花がある。果期(9~12月)は秋から初冬(写真③ 熟したカキの実は秋晴れに映える)。

甘ガキも未熟なうちは渋く、種子ができると甘くなる系統、できなくても甘くなる系統があり、前者を不完全甘ガキ、後者を完全甘ガキと呼んで区別。有名な「富有柿」は完全甘ガキ、「禅寺丸」は不完全甘ガキ、干し柿で有名な「市田柿」は渋ガキ。

植物名はカキノキ、果実はカキ、あるいは一般的に両方を含めてカキ(柿)と呼ぶ。カキの実は野鳥に大人気であり、ほぼ全ての野鳥が集まるが、人間とは違って渋柿を好むものが多い。

和名カキノキの語源は、赤木(あかき)、暁(あかつき)の略語説、あるいは「輝き」の転訛説など諸説あるが、正確にははっきりしない。

和名カキノキの語源は、赤木(あかき)、暁(あかつき)の略語説、あるいは「輝き」の転訛説など諸説あるが、正確にははっきりしない。

英語で柿を表すパーシモン(persimmon)の語源は、アメリカ合衆国東部の先住民(インディアン)の言語であるポウハタン語で「干し果物」を意味する名詞「ペッサミン」であり、先住民がアメリカガキの実を干して保存食としていたことに基づく。

原産は多くの植物図鑑や事典は中国としている。異論もあり、日本、中国を含む東アジアが原産地だとする説もある。中国を原産地とする説では、日本には古く奈良時代に渡来したとする。日本も原産地の一つだとする説では、山地に自生するヤマガキがそのルーツだとしている。中国原産説では、ヤマガキは中国から渡来した柿の栽培種が野生化したものだという。

生産は、柿の栽培面積が多い県は和歌山県、福岡県、奈良県の順で、都道府県別収穫量の日本一も和歌山県、市町村別では、奈良県五條市。また、甘柿は温暖な気候でないと甘く育たないため、産地は温暖な地方に限られている。

カキも農村の過疎化や高齢化などの影響で、取られないまま放置される柿の実が増え、それらがニホンザルやニホンジカなどの野生動物の餌になっているという指摘がある。特にツキノワグマは最近、ドングリ不作のため、柿の実にひきつけられて人里に出没し世間を騒がせている。

品種は、一般に実が渋い「渋柿」と、実が甘い「甘柿」に大別され、さらに渋の多寡、種子の有無、渋の抜け方でさらに完全甘柿と不完全甘柿、不完全渋柿と完全渋柿に分けられる。

諺では「桃栗三年、柿八年」とも言われるが、接ぎ木の技術を併用すると実際は4年程度で結実する。

甘柿は渋柿の突然変異種と考えられる。1214年に現在の神奈川県川崎市麻生区にある王禅寺で偶然発見された禅寺丸が、日本初の甘柿とされる。 完全甘柿とは、渋が元々少ない品種で樹になった状態で成熟とともに渋が抜けていくものをいう。完全甘柿の代表的な品種は、富有と次郎、御所。富有は岐阜県瑞穂市居倉が発祥で原木がある。次郎は静岡県森町に住んでいた松本次郎吉に由来する。御所は奈良県御所市が発祥で、突然変異で生まれた最も古い完全甘柿(写真⑤は栽培品種の完全甘柿「大豊」)。不完全甘柿とは、種子が多く入ると渋が抜けるものをいう。

完全甘柿とは、渋が元々少ない品種で樹になった状態で成熟とともに渋が抜けていくものをいう。完全甘柿の代表的な品種は、富有と次郎、御所。富有は岐阜県瑞穂市居倉が発祥で原木がある。次郎は静岡県森町に住んでいた松本次郎吉に由来する。御所は奈良県御所市が発祥で、突然変異で生まれた最も古い完全甘柿(写真⑤は栽培品種の完全甘柿「大豊」)。不完全甘柿とは、種子が多く入ると渋が抜けるものをいう。

渋柿は、実が熟しても果肉が固いうちは渋が残る柿。不完全渋柿は種子が入っても渋が一部に残るものをいう。完全渋柿は種子が入っても渋が抜けないものをいう。ただし、完全渋柿も熟柿になれば渋は抜ける。

利用としての、カキは元々渋柿しかなかった。鎌倉時代に、日本で渋柿の突然変異種として甘柿が誕生した。渋柿は寒さにも強いが、甘柿は寒さに弱く暖かい地方でしか栽培されない。

カキの渋みの成分は、クリの渋皮の成分と同じで、「タンニン」という物質。渋柿というのは、タンニンが果肉や果汁に溶け込んでいるもの。タンニンを不溶性にする物質が、「アセトアルデヒド」という物質。これはお酒に含まれるアルコールが体内に吸収されて血液中に入り、アセトアルデヒドになり、「酔う」と表現される症状をひきおこす元凶。顔が赤くなったり、心拍数が増加したり、動悸が高まったり、二日酔いになるのは、この物質のため。アセトアルデヒドによって、タンニンが不溶性のタンニンに変えられた姿が、カキの実の中にある「黒いゴマ」のように見えるもの。これは口の中で溶けないので、食べても渋みを感じることはない。黒ゴマのような黒い斑点が多いカキの実ほど、渋みは消えている。こうして、渋いカキは自然に甘くなる。

栄養素としてはカロテン(体内でビタミンAになる)、ビタミンC、糖質に富み、カリウム、リコピン等も多く含んでいる。ただし、干し柿に加工するとビタミンCはほとんど失われる。 若葉にビタミンC、KやB類、カキタンニンといったミネラル分フラボノイドなどを多く含み、血管を強化する作用や止血作用を持つとされるため、飲用する(柿葉茶)などで民間療法に古くから用いられてきた。5月ころの若葉(写真④)を採集して日干ししたものを「柿の葉茶」とよぶ。またその殺菌効果から押し寿司を葉で巻いた柿の葉寿司に使われる。

若葉にビタミンC、KやB類、カキタンニンといったミネラル分フラボノイドなどを多く含み、血管を強化する作用や止血作用を持つとされるため、飲用する(柿葉茶)などで民間療法に古くから用いられてきた。5月ころの若葉(写真④)を採集して日干ししたものを「柿の葉茶」とよぶ。またその殺菌効果から押し寿司を葉で巻いた柿の葉寿司に使われる。

なお木質は緻密で堅く、家具や茶道具、桶や和傘などの材料として利用。通常の渋柿の木の中の色は白だが、稀に黒い杢(もく、木目の模様のこと)が現れることがあり、これを黒柿という。

白い渋柿が、樹齢を重ねていくうちに、土の中の鉄分や、微生物の影響を受けて、中心部から黒く変色するもの。その希少性は高く、1万本に1本くらいの確率といわれており、そのため高額で取引されている銘木。黒柿は茶室の床柱、茶道具、家具などに使われる。

また、かつてのゴルフクラブ(ウッド)のヘッドには柿材(特にアメリカガキ)を使った物が多くパーシモンの名で呼ばれていたが、現在ではカーボンやメタルなど金属製のウッドが普及したためにあまり使われなくなった。

なお柿渋は渋柿の汁を発酵させたもの。柿渋は、紙に塗ると耐水性を持たせることができ、和傘や団扇の紙に塗られた。柿渋の塗られた紙を渋紙と呼ぶ。

俳句では「柿の花」は夏、「柿」「熟柿」「木守柿」は秋の季語。なおこの木守柿とはカキノキになった柿の実を全て収穫せず、木になったまま残しておく数個の柿の実のこと。これはやがて新しい命に増殖するということ、神への供え物、野鳥のための思いやりなどの意味をもつ。

また「万葉集」に柿が歌われていないことから、奈良時代には柿はなかったという説もある。しかし、歌聖と言われた柿本人麻呂の名前の中に「柿」が使われているので柿があったことは間違いない。「新撰姓氏録」(815)には「家門に柿樹があり、それによって柿本となす」と由来が書かれている。

余談だが「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」は誰もが知っている正岡子規の代表句。法隆寺に立ち寄った後、茶店で一服して柿を食べると、途端に法隆寺の鐘が鳴り、その響きに秋を感じた、というのが句意。

ただ実際には法隆寺ではなく、東大寺の鐘を聞いてつくったのが事実のようで、前書きに「法隆寺の茶店に憩ひて」とわざわざ書いているところをみると、子規はどうしても法隆寺にしたかった、ということだ。知人の俳人から言わせると、イメージや音からいってもやはり法隆寺だそうだ。澄みわった秋空に色鮮やかな柿が照り映えている景色は、いかにも深みゆく日本の秋を感じさせるとの事。

さらなる余談だが、「杮落とし(こけらおとし)」という言葉があるが、これは新たに建てられた劇場で初めて行われる催しの事。この「こけら(杮)」とは材木を削った際の木片(簡単に言えば、かんなくず、おがくず等々のこと)で、建設工事の最後に屋根などの木片を払うことが語源になっている。

さらなる余談だが、「杮落とし(こけらおとし)」という言葉があるが、これは新たに建てられた劇場で初めて行われる催しの事。この「こけら(杮)」とは材木を削った際の木片(簡単に言えば、かんなくず、おがくず等々のこと)で、建設工事の最後に屋根などの木片を払うことが語源になっている。

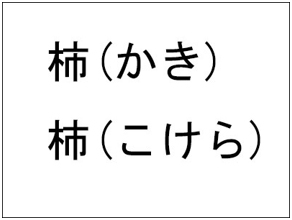

ここでの注意点は、「杮(こけら)落とし」の「杮(こけら)」と「柿(かき)」とは違う漢字なのだ。

左図(「こけら」と「かき」の漢字)を見ると違いが判るのでは。「柿(かき)」(画数9画)は、右側のつくりの部分は「市」で、上部は「なべぶた」(横棒の上に点が乗っている)。一方「杮(こけら)」(画数8画の漢字)は1本の縦棒が横棒を突き抜ける形で、上から下までつながっている。

今回は「カキ」の話から、格調高く「俳諧」まで話が飛んだが、最近の私の自然観察行動中どちらかというと「徘徊」に近いのが現状のようだ。皆さんはどちらの「はいかい」に近いですか?

2023年10月31日

ホトトギス

10月初めに宮内庁の「皇居付属植物園としての東御苑」に散策に出かけたところ、最近ではあまり見かけなくなった「ホトトギス」(植物の方ですよ!)を友人が「二の丸雑木林」で見かけた。ご存じのない方もおられるかと思い、取り上げてみました。

10月初めに宮内庁の「皇居付属植物園としての東御苑」に散策に出かけたところ、最近ではあまり見かけなくなった「ホトトギス」(植物の方ですよ!)を友人が「二の丸雑木林」で見かけた。ご存じのない方もおられるかと思い、取り上げてみました。

ホトトギス(写真①)は日本と東アジアの特産種で、主に太平洋側に自生する多年草。北海道南西部、本州の関東地方以西・福井県以南、四国、九州に分布し、山地の半日陰地に生育。観賞用に栽培もされる。花期は9~11月。日陰のやや湿った斜面や崖、岩場に見られ、葉のわきに、直径2~3cmで紫色の斑点のある花を1~3輪上向きに咲かせる(写真①)。 古くから栽培されているシロホトトギス(写真②)のほか、斑入りの園芸品種も流通している。日本に自生するホトトギスの仲間は10種ほど。花色は、白、紫、ピンク、黄等がある。落葉性で日陰でも育つ。又、盆栽向きで初心者でも育てやすい。

古くから栽培されているシロホトトギス(写真②)のほか、斑入りの園芸品種も流通している。日本に自生するホトトギスの仲間は10種ほど。花色は、白、紫、ピンク、黄等がある。落葉性で日陰でも育つ。又、盆栽向きで初心者でも育てやすい。

花に花柄があり、花は漏斗状鐘形で径約25mmになる(写真③)。花柱の先は3つに分かれて球状の突起があり、各枝の先はさらに2裂する(写真④)。また花は星の形で、特徴的な斑点が入る(写真⑤:紫の斑点がはいる代表種)。あまりたくさん花をつけるわけではないが、楚々とした風情がある。品種によっては斑点の入らないものもある。花被片の紫色の斑点の大小、多少は個体によって変異が大きい。 葉は花の割に大きめで、株は立ち上がってから横に広がるので大きくなるとボリュームがでる(写真⑤)。

葉は花の割に大きめで、株は立ち上がってから横に広がるので大きくなるとボリュームがでる(写真⑤)。

果実は線状長楕円体の蒴果で3稜があり、長さ30mm前後になり、熟すと胞間裂開する(写真⑥:蕾と花と果実)。

ホトトギスの主な品種としての「代表種」(写真⑤)は紫の斑点が入る。紫の斑点の出方は個体によって違いがある)。 次に「シロホトトギス」はホトトギスの変種。「白楽天」とも呼ばれる。斑点がなくシンプルな花色(写真②)。

次に「シロホトトギス」はホトトギスの変種。「白楽天」とも呼ばれる。斑点がなくシンプルな花色(写真②)。

さらに「タイワンホトトギス」は、白地に赤紫の斑点が入る。沖縄や台湾原産。丈夫で改良品種も多い(写真③)。

他にも「タマガワホトトギス」がある(写真⑦:黄色地に赤紫の斑点が入る。早咲きで開花は7月から)。

名前の由来(後述)だが、和名の「ホトトギス」は「杜鵑草」の意で、花の紫色の斑点のようす(写真⑤)を鳥のホトトギス(杜鵑)の胸にある斑点に見立てたことによる(写真⑧:鳥のホトトギス)。 また、斑点を油染みに見立てて、ユテンソウ(油点草)という別名もある。鳥のホトトギスの方は 「不如帰」と書く。

また、斑点を油染みに見立てて、ユテンソウ(油点草)という別名もある。鳥のホトトギスの方は 「不如帰」と書く。

なお、たった一例であるが市町村の花として、神奈川県逗子市がこのホトトギスを掲げている。

文学的には、万葉集や古今和歌集の昔から、いろんな文学に登場した鳥のホトトギスに比べ、この花の方は文学的登場は殆どない。

余談だが、鳥の名前のなかには、他の生きものと同じ名前を共有しているものが少なからずある。「異物同名(いぶつどうめい)」というが、生物の専門家でも思わぬ勘違いのもとになるという。例えば今回の「ホトトギス」。

「目には青葉 山ホトトギス 初ガツオ」

これは、江戸時代の俳人、山口素堂(やまぐちそどう)の俳句。初夏になるとニュースなどで取り上げられるので、皆さんもお聞きになったことはあると思います。 ところで、似たようなこんな句はご存知ですか?

ところで、似たようなこんな句はご存知ですか?

「目には紅葉 山ホトトギス 戻り鰹」

最初の句(「目には青葉 山ホトトギス 初ガツオ」には青葉の季節の「ホトトギス」。後者(「目には紅葉 山ホトトギス 戻り鰹」は紅葉の時期の「ホトトギス」。

ホトトギスは、夏鳥で、5月ごろから9月ごろまで見ることができるから、戻り鰹の秋口にも見ることはできる。しかし、この頃のホトトギスは繁殖シーズンが終わっているため、見つける手がかりとなる特徴的な鳴き声を聞くことはほとんどないため、姿を確認することは大変困難となる。実際、「ホトトギス」は、俳句の世界では夏の季語とされている。

それでは、秋の季語とされる「紅葉」と一緒に読まれている「ホトトギス」の正体は? その正体は植物のホトトギス。全く違った生きものなのに同じ名前を共有しているなんて不思議。では、どうしてそんなことが起こったのだろうか? ここでホトトギスの名前の由来となるが、最初の俳句に出てきた鳥のホトトギス(写真⑧)だが、漢字では「杜鵑」と書くことが多いようだ(私たちにとっては「不如帰」の方が多いかも?)。この名前の由来は、鳴き声からつけられている。ホトトギスの鳴き声は「キョッキョ、キョキョキョ」と表され、それを昔のー「人たちは「ホットホトギ」と聞きなし、それに鳥を表す接尾詞の「ス」がついて「ホトトギス」となったそうだ。ホトトギスは、カッコウ科の鳥だが、日本で見ることのできる同科のなかでは小型で、腹は白く、灰黒色の横斑が見られる。

ここでホトトギスの名前の由来となるが、最初の俳句に出てきた鳥のホトトギス(写真⑧)だが、漢字では「杜鵑」と書くことが多いようだ(私たちにとっては「不如帰」の方が多いかも?)。この名前の由来は、鳴き声からつけられている。ホトトギスの鳴き声は「キョッキョ、キョキョキョ」と表され、それを昔のー「人たちは「ホットホトギ」と聞きなし、それに鳥を表す接尾詞の「ス」がついて「ホトトギス」となったそうだ。ホトトギスは、カッコウ科の鳥だが、日本で見ることのできる同科のなかでは小型で、腹は白く、灰黒色の横斑が見られる。

植物のホトトギスの方(写真①)は、ユリ科で林縁や傾斜地のあまり日当りのよくないところに生育する。花の咲く時期は秋で、花びらにある斑紋が鳥のホトトギスの胸の斑紋(写真⑧)と似ていることからその名がついた。この名前をつけた人は、よほど鳥のことも知っていたのだろう。ゆえに、このことから、鳥のホトトギスの方が植物のホトトギスよりも先に名前がつけられたのだろうと想像できる。

皆さんも、都内や関東近郊にある身近な場所に散策やハイキング等でお出かけになってはどうですか? 特に都心の植物園、公園等には、名前が付けられている事が多く、参考になりますよ。

2023年9月19日

タラヨウ

皆様は「タラヨウ」という木をご存じですか。そうです、「はがきの木」と言われている木です。先日東京文京区にある小石川植物園で見かけたので調べてみました。

「はがきの木」って何? と思われた方もいるかもしれません。はがきを漢字で表すと「葉書」となるが、それはモチノキ科の常緑広葉樹「タラヨウ(多羅葉)」のことを指している。

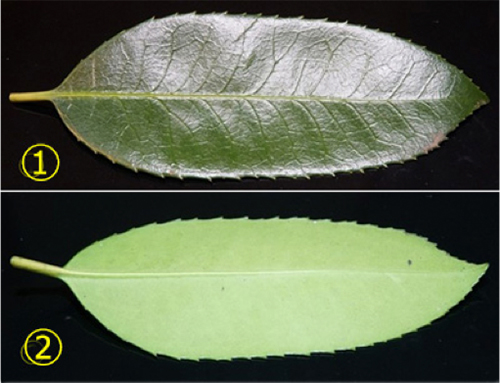

特徴としては、日本の本州静岡県以西、四国、九州と、朝鮮半島、中国に分布し、主に山地に生える常緑広葉樹の高木。関東にも植樹されている。葉は肉厚で15~20cmほどある長楕円形をしていて表面にツヤがあり、葉縁は細かい鋸歯がある(写真①表面:②裏面)。秋には8mmほどの小さな球形の赤い実が集まってなる(写真③)。

特徴としては、日本の本州静岡県以西、四国、九州と、朝鮮半島、中国に分布し、主に山地に生える常緑広葉樹の高木。関東にも植樹されている。葉は肉厚で15~20cmほどある長楕円形をしていて表面にツヤがあり、葉縁は細かい鋸歯がある(写真①表面:②裏面)。秋には8mmほどの小さな球形の赤い実が集まってなる(写真③)。

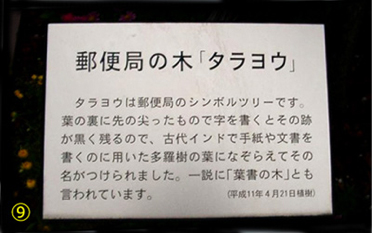

日本では葉の裏面に経文を書いたり(後述)、葉をあぶって占いに使用したりしたため、その多くは寺社に植樹されている。また、葉の裏面を傷つけると字が書けることから、郵便局の木として定められており、東京中央郵便局の前などにも植樹されている(写真④:KITTEビル)。

乾燥しても字や絵はそのまま残って読み取ることができるので、「ジ(字)カキバ」「ジ(字)カキシバ」「エ(絵)カキシバ」などの別名があり、戦国時代には通信に使われたともいわれている。この多羅葉の性質にヒントを得て現在の「葉書」を考案したのが、「郵便の父」と称される前島密である(後述)。

通信技術の発達で、人と連絡を取る際に葉書(はがき)を用いることは随分と少なくなった。知人とのやりとりはケータイなどのデジタル機器が主体となり、62円もかけてしかも届くまでに時間のかかる葉書を選ぶことはほとんどない。次第にその活躍の場が縮小している葉書であるが、この葉書というものが考え出された背景にはちょっと面白い経緯がある。そこで葉書の出生の秘密と、葉書と仏教との意外な関係について記してみた。

通信技術の発達で、人と連絡を取る際に葉書(はがき)を用いることは随分と少なくなった。知人とのやりとりはケータイなどのデジタル機器が主体となり、62円もかけてしかも届くまでに時間のかかる葉書を選ぶことはほとんどない。次第にその活躍の場が縮小している葉書であるが、この葉書というものが考え出された背景にはちょっと面白い経緯がある。そこで葉書の出生の秘密と、葉書と仏教との意外な関係について記してみた。

そもそもの疑問は、なぜ「葉に書く」を意味する「葉書」という名称にしたのかという点。葉書は紙なのだから「紙書」でもいいわけだ。それにも関わらず、あえて「葉書」と命名したのにはやはり訳がある。

話は少し外れるが、まずは時代をはるか遡り、紀元前5世紀頃のインドに着目。インドに発生した原始仏教は当初、ブッダの教えを文字で残すということをしなかった。口伝というか、耳で覚えて口で伝えていくという方法しか存在しなかった。しかしそれではどうしても正確性に欠けるということで、やがて弟子達が集まって話し合いをし、ブッダの教えを文字に記して残すことにした。

話は少し外れるが、まずは時代をはるか遡り、紀元前5世紀頃のインドに着目。インドに発生した原始仏教は当初、ブッダの教えを文字で残すということをしなかった。口伝というか、耳で覚えて口で伝えていくという方法しか存在しなかった。しかしそれではどうしても正確性に欠けるということで、やがて弟子達が集まって話し合いをし、ブッダの教えを文字に記して残すことにした。

しかし、現在のような紙も筆記用具も、紀元前のインドには存在しない。そこで古代インドでは木の葉に文字を刻み後世へと言葉を残すという方法をとった。その際に使用される葉っぱはどの木の葉っぱでもいいというわけではなく、多羅樹(ターラ樹)の葉が用いられた。

なぜ多羅樹であったのか、その理由は簡単。葉が大きく丈夫で、文字を残しておく媒体として適していたため。葉に針のような尖ったもので傷を付けるようにして文字を刻み、そこへ油に墨を混ぜた液体を擦り込み、余分な箇所を拭き取ることではっきりと文字を残しておくことが可能だったのだ。

その多羅樹とは、棕櫚(しゅろ)に似た姿をした樹で、高さは30メートルにも達する。ひょろっとしているからとても背が高く見える(写真⑤)。葉の形状も棕櫚と同じで、掌を広げたように中心から放射状に細長い葉が伸びている。葉全体の大きさは直径3メートルにもなりこれまた非常に大きい。細い葉1枚でも1メートルをゆうに超える。1枚の葉の形状は笹の葉に似て、極端に細長い(写真⑥:葉を切り取る作業中)。これを長細の四角形にカットし、文字を記した後、穴を開けて紐を通して何枚もの葉をまとめて保存した。それらの中で経文(ブッダの教え)を記した葉は、やがて貝葉経(ばいようきょう)と呼ばれるようになった(写真⑦)。

その多羅樹とは、棕櫚(しゅろ)に似た姿をした樹で、高さは30メートルにも達する。ひょろっとしているからとても背が高く見える(写真⑤)。葉の形状も棕櫚と同じで、掌を広げたように中心から放射状に細長い葉が伸びている。葉全体の大きさは直径3メートルにもなりこれまた非常に大きい。細い葉1枚でも1メートルをゆうに超える。1枚の葉の形状は笹の葉に似て、極端に細長い(写真⑥:葉を切り取る作業中)。これを長細の四角形にカットし、文字を記した後、穴を開けて紐を通して何枚もの葉をまとめて保存した。それらの中で経文(ブッダの教え)を記した葉は、やがて貝葉経(ばいようきょう)と呼ばれるようになった(写真⑦)。

こうして仏教では、紙が普及する以前は経文を葉に書き残して後世へと伝えてきたのだが、日本に多羅樹は生えていなかった。しかし葉の裏に文字が書ける面白い樹が日本にはあった。と言っても、この木も原産はインド。その樹の葉は多羅樹のように傷を付けた部分に墨を擦り込むわけではなく、傷を付けた部分が黒く変色して文字がはっきりと識別できるようになるという性質を持った面白い葉であった。

こうして仏教では、紙が普及する以前は経文を葉に書き残して後世へと伝えてきたのだが、日本に多羅樹は生えていなかった。しかし葉の裏に文字が書ける面白い樹が日本にはあった。と言っても、この木も原産はインド。その樹の葉は多羅樹のように傷を付けた部分に墨を擦り込むわけではなく、傷を付けた部分が黒く変色して文字がはっきりと識別できるようになるという性質を持った面白い葉であった。

その様子はまるで多羅樹の葉に文字を刻んだ貝葉経のようであったことから、「多羅樹のような樹」という意味を込めて「多羅葉(たらよう)」と名付けられた。

その様子はまるで多羅樹の葉に文字を刻んだ貝葉経のようであったことから、「多羅樹のような樹」という意味を込めて「多羅葉(たらよう)」と名付けられた。

多羅樹と多羅葉は名前こそ似ているが、見た目はまったく似ても似つかない。多羅樹は南国を思わせるヤシ科の樹木で、多羅葉はモチノキ科の平凡な常緑樹。葉に文字を書き残すことができるという点でのみ共通していることから似た名前となった。これもまた面白い縁ではないだろうか。

さらに面白いことに、実際に宛先を明記し定型外の切手を貼れば郵送することも可能。(写真⑧)。

平成9年には当時の郵政省(現・日本郵政公社)が環境保全や防災に役立つ緑化を推進するためにタラヨウを「郵便局の木」として定め、全国各地の郵便局に植栽を奨励。案内板をつけて由来を説明しているところもある(写真⑨)。

さてここで葉書はどうやって生まれたのだろうか。葉書を考案したのは、郵便制度の生みの親である前島密(まえじま・ひそか)。前島はこの多羅葉を参考に、葉書という名前を思いついたと言われている。明治期のこと、前島は政府が飛脚に支払う金額が非常に高額にのぼることを知り、その金額を資金として郵便事業を進めれば、もっと効率の良い、しかも広く誰もが活用することのできる郵便制度を作れるはずだと考え、郵便制度の策定に着手しその礎を築いた。前島の発議によって始まった郵便事業が実際に開始されたのは1871年(明治4年)。ただし当初は試験的な意味も含め、東京大阪間に限られたものであった。

さてここで葉書はどうやって生まれたのだろうか。葉書を考案したのは、郵便制度の生みの親である前島密(まえじま・ひそか)。前島はこの多羅葉を参考に、葉書という名前を思いついたと言われている。明治期のこと、前島は政府が飛脚に支払う金額が非常に高額にのぼることを知り、その金額を資金として郵便事業を進めれば、もっと効率の良い、しかも広く誰もが活用することのできる郵便制度を作れるはずだと考え、郵便制度の策定に着手しその礎を築いた。前島の発議によって始まった郵便事業が実際に開始されたのは1871年(明治4年)。ただし当初は試験的な意味も含め、東京大阪間に限られたものであった。

このような功績から前島は「郵便の父」と称されており、明治期の偉人の1人にも数えられる。今も1円切手には前島の肖像画が用いられており(写真⑩)、他の切手では度々デザインの変更が行われるが、この1円切手のデザインだけは今後も変わることはないという。それだけ前島の功績が偉大なものであったということだろう。郵便制度を発案した前島は、同時に「郵便」「切手」「葉書」といった名称も定めた。

このような功績から前島は「郵便の父」と称されており、明治期の偉人の1人にも数えられる。今も1円切手には前島の肖像画が用いられており(写真⑩)、他の切手では度々デザインの変更が行われるが、この1円切手のデザインだけは今後も変わることはないという。それだけ前島の功績が偉大なものであったということだろう。郵便制度を発案した前島は、同時に「郵便」「切手」「葉書」といった名称も定めた。

私たちが普段何気なく使用しているこれらの言葉は、前島によって命名された言葉なのだ。

余談だが、東京駅のすぐ横にあるKITTEは、東京中央郵便局が入っているビルだ。そのため、「切手」と「来て」をかけて、KITTEという名称となっている。

余談だが、東京駅のすぐ横にあるKITTEは、東京中央郵便局が入っているビルだ。そのため、「切手」と「来て」をかけて、KITTEという名称となっている。

なお、タラヨウの木は市町村のシンボルツリーとしての指定はないが、全国各地では「天然記念物」(町指定、県指定等)として指定されている樹木なのだ。

お住まい近くの郵便局にもタラヨウが植えられているかもしれません。ぜひ探してみてください。

2023年8月22日

ハス

今回は2023年6月期に取り上げた四季の植物「スイレン」に似た、皆さんご存じのハス(蓮)を取り上げました。「ハス(蓮)」(英: lotus)は多年性水生植物で、地下茎は「蓮根」(れんこん、はすね)といい、野菜名として通用する。原産地はインド大陸とその周辺。

地中の地下茎から茎を伸ばし水面に葉を出す(写真①)。草高は約1メートル、茎に通気のための穴が通っている。水面よりも高く出る葉もある(スイレンにはない)。葉は円形で葉柄が中央につき、撥水性があって水玉ができる(ロータス効果:後述)。沼や池の沿岸部に沿って多く自生する。

地中の地下茎から茎を伸ばし水面に葉を出す(写真①)。草高は約1メートル、茎に通気のための穴が通っている。水面よりも高く出る葉もある(スイレンにはない)。葉は円形で葉柄が中央につき、撥水性があって水玉ができる(ロータス効果:後述)。沼や池の沿岸部に沿って多く自生する。

ハスの花(写真①)は早朝に咲き始め、お昼には閉じる。朝から昼までが観賞できる時間。昼過ぎに開いているハスの花があったら、それはその日を最後に散ってしまう花。午後の蓮池で、ふっくらと大きく丸みを帯びたハスの蕾があったら、午前中に咲いていて翌日も咲くハスの花だ。

花期は7~8月で、白またはピンク色の花を咲かせる。なお、果実の皮はとても厚く、土の中で発芽能力を長い間保持することができる。その事例として、1951年(昭和26年)3月、千葉市にある東京大学検見川厚生農場の落合遺跡で発掘され、理学博士の大賀一郎氏が発芽させることに成功したハスの実は、放射性炭素年代測定により今から2,000年前の弥生時代後期のものであると推定された(大賀ハス)。その他にも中尊寺の金色堂須弥壇から発見され、800年ぶりに発芽に成功した例(中尊寺ハス)や埼玉県行田市のゴミ焼却場建設予定地から出土した、およそ1,400年から3000年前のものが発芽した例(行田蓮)もある。

人間にとっては鑑賞や宗教的なシンボル(後述)、食用などとして好まれる植物であり、雷魚などの淡水魚にとっても好ましい住みかとなるが、繁茂し過ぎると他の水生生物に悪影響を与える懸念がある。このため手賀沼(千葉県)などでは駆除が行われたようだ。水中の茎を切ると組織に水が入って腐り、再生しなくなったとの事。ハスは泥の多い池や沼を好むが、その葉や花はきれいな状態を保つ。ヒンドゥー教では蓮華は純粋さや善性の象徴とされ、中国や日本では「蓮は泥より出でて泥に染まらず(後述)」と言い習わして、やはり蓮を愛してきた。

ところでハスの花のエッセンシャルオイル、花の香水、花のお香など、花の香りがモチーフとされた商品はたくさんあるが、実際の花の香りってどんな香りなのだろうか。 ハスは池に咲く多年生水生植物なので、ハスの花の香りを楽しもうと思ったら、勇気を出して蓮池の中に入って行かなければならない。ハスの花の香りを確認するのは難しいのだ。以前、蓮池の縁に立って花を眺めていると、ふわりと優しい香りが鼻先をかすめることがあった。チャワンバスのような小型種のハスの花に顔を近づけると、はっきりと爽やかな芳香が確認出来るが、蓮池でハスの花の香りを楽しむのはちょっと難しい。しかし体験上からしても、ハスの花には間違いなく芳香がある。

ハスは池に咲く多年生水生植物なので、ハスの花の香りを楽しもうと思ったら、勇気を出して蓮池の中に入って行かなければならない。ハスの花の香りを確認するのは難しいのだ。以前、蓮池の縁に立って花を眺めていると、ふわりと優しい香りが鼻先をかすめることがあった。チャワンバスのような小型種のハスの花に顔を近づけると、はっきりと爽やかな芳香が確認出来るが、蓮池でハスの花の香りを楽しむのはちょっと難しい。しかし体験上からしても、ハスの花には間違いなく芳香がある。

さて語源だが、日本での古名「はちす」は、花托(花床)の形状を蜂の巣(写真②:ハスの種子)に見立てたとするのが通説だ。「はす」はその転訛なのだ。漢字では「蓮」のほかに「荷」または「藕」の字をあてる。ハスの花と睡蓮(スイレン)を指して「蓮華」(れんげ)といい、仏教とともに伝来し古くから使われた名である。

利用面からみると、食用、薬用、観賞用として湿地で栽培される。

地下茎はレンコン(蓮根)として食用になる。日本では茨城県、徳島県で多く栽培されている。中国では、すり潰して取ったでん粉を葛と同様に、砂糖とともに熱湯で溶いて飲用する場合もある。撥水性の葉と茎がストロー状になっている性質から、葉に酒を注いで茎から飲む象鼻杯(ぞうびはい)という習慣もある。ベトナムでは茹でてサラダのような和え物にして食べる。日本においては食べやすく切った茎を煮物の材料として用いる。産地である秋田県では、茎を用いた砂糖漬けが作られている。

日本でも煮物にしたり、炒めたり揚げたりと様々な調理方法で一般的に食べられている野菜。蓮根のキンピラや天ぷらと言ったら家庭料理の定番メニューだ。 一般的に蓮根は蓮(ハス)の根だと思われているが、実は根ではなく地下茎が肥大したものだ。蓮根は地下茎で、蓮根からまた根が出ているのだ。この蓮根は四季を問わず出回るが、初夏の新蓮根は瑞々しく歯ごたえもいい。

一般的に蓮根は蓮(ハス)の根だと思われているが、実は根ではなく地下茎が肥大したものだ。蓮根は地下茎で、蓮根からまた根が出ているのだ。この蓮根は四季を問わず出回るが、初夏の新蓮根は瑞々しく歯ごたえもいい。

ハスの実は緑色のドングリに似た形状の種子(写真③:皿の右)で、でん粉が豊富であり、皮を剥くと白い実が現れる(写真③:皿の左)。これをそのまま生食する。

若い緑色の花托が生食にはよく、花托(写真②)は堅牢そうな外見に反し、スポンジのようにビリビリと簡単に破れる。柔らかな皮の中に白い蓮の実が入っており、生のトウモロコシに似た食感を持つ。

中国や台湾、香港、マカオでは餡(あん)として加工されたものを蓮蓉餡(れんようあん)と言い、これを月餅(中国の焼き菓子、中秋節8/15に食べる)、最中、蓮蓉包などの菓子に利用されることが多い。

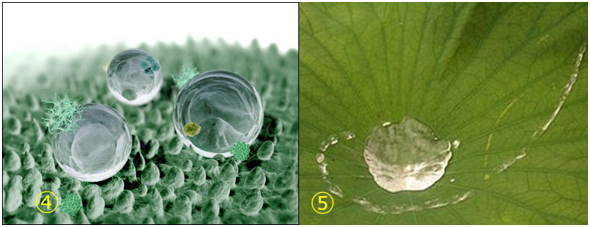

ここで葉の「ロータス効果」に関しての仕組みと応用だが、ハスの葉はその微細構造(写真④:コンピューターグラフィックスで描いたハスの葉の表面構造)と表面の化学的特性(写真⑤:ハスの葉の表面を流れ落ちる水滴)により、決して濡れることがない。

ここで葉の「ロータス効果」に関しての仕組みと応用だが、ハスの葉はその微細構造(写真④:コンピューターグラフィックスで描いたハスの葉の表面構造)と表面の化学的特性(写真⑤:ハスの葉の表面を流れ落ちる水滴)により、決して濡れることがない。

葉の表面についた水は表面張力によって水銀のように丸まって水滴となり(写真⑤)、泥や、小さい昆虫や、その他の異物を絡め取りながら転がり落ちる。この現象がロータス効果として知られる。またサトイモ(里芋)の葉などでも微細構造と表面の化学的特性から同様の効果が見られる。

ナノテクノロジーの分野では、塗料、屋根材、布などの表面でロータス効果を再現し、それらを乾燥したきれいな状態に保つ方法の開発が行われている。身近な例としては、ヨーグルト製品に採用されているアルミニウム製の蓋(写真⑥:ロータス効果を利用したヨーグルトの蓋)。従来の蓋では裏側にヨーグルトが付着しやすかったが、ハスの葉にヒントを得て撥水性包装材を用いることでヨーグルトが付着しないようになっている。また、雨傘やレインコートはこのロータス効果により、目に見えない細い突起が表面に形成され、水をはじいている。

さて宗教とハスとの関係だが、仏教での蓮の花の意味は、仏教画ではよく仏陀が蓮の花の上に座っている姿が描かれている。これを蓮華座(れんげざ)と言う(写真⑦)。

さて宗教とハスとの関係だが、仏教での蓮の花の意味は、仏教画ではよく仏陀が蓮の花の上に座っている姿が描かれている。これを蓮華座(れんげざ)と言う(写真⑦)。

蓮の花は泥水のような池(蓮田)の中から真直ぐに茎を伸ばし、その先に華麗な花を咲かせる。

「蓮は泥より出でて泥に染まらず(泥から出てきても泥に汚れることはない)」という日本人にも馴染みの深い中国の成句が、その理由を端的に表している。このことから蓮の花は清らかさの象徴と考えられ、仏教では神聖な花とされてきた。また仏教では阿弥陀経において、極楽で蓮華が咲き誇る様が語られていることから、仏道および仏の象徴として、如来像の蓮華座、聖観音像の持物、寺院の「常花」、金剛盤の意匠等、多くの仏具に蓮の花をあしらっている。また、蓮の別名「芙蓉」も輪廻転生の別称とされている。 また死後に極楽浄土に往生し、同じ蓮花の上に生まれ変わって身を託すという思想があり、これが「一蓮托生」という言葉の語源になっている。

さらにヒンドゥー教に関しては、古来インドではインダス文明の頃から、ハスの花は聖なる花とされ、地母神信仰と結びつき、神聖なるものの象徴とされていた。

このハスを国花としているのが、インド、スリランカ、ベトナム。また、中華人民共和国マカオの区旗にもデザインされている。さらにスイレン同様に、ハスはエジプトを象徴する花とされている。正確にはエジプトの国家はスイレンだが(四季の植物「スイレン」)(2023年6月)、ハスもスイレンと併せて再生と復活の象徴とされている。

日本では、次の地方公共団体が「市の花」に採用している。愛知県愛西市、滋賀県守山市、埼玉県行田市 (古代蓮:市の建設工事によって偶然掘り起こされた約1,400年から3,000年前のものと推定される蓮は、「古代蓮」とも「行田蓮」とも称され、市の花及び天然記念物とされている)、さらに千葉県千葉市 ( 大賀ハス:1993年に千葉市花に制定)がある。

ここで余談だが、「蓮の葉女(はすのはおんな)」という言葉をご存じだろうか。蓮の葉女とは、古くは蓮葉女(はすはめ)、蓮葉(はすば、はすわ)といい、また現在ではあまり使われなくなっているが蓮っ葉女(はすっぱおんな)、蓮っ葉(はすっぱ)、蓮っ葉娘(はすっぱむすめ)と表現される。意味としてはお転婆、生意気、媚を売る、馴れ馴れしいなど軽はずみな言動をする女性や浮気性や根無し草のように住処を転々とする女性を指していた。

ここで余談だが、「蓮の葉女(はすのはおんな)」という言葉をご存じだろうか。蓮の葉女とは、古くは蓮葉女(はすはめ)、蓮葉(はすば、はすわ)といい、また現在ではあまり使われなくなっているが蓮っ葉女(はすっぱおんな)、蓮っ葉(はすっぱ)、蓮っ葉娘(はすっぱむすめ)と表現される。意味としてはお転婆、生意気、媚を売る、馴れ馴れしいなど軽はずみな言動をする女性や浮気性や根無し草のように住処を転々とする女性を指していた。

語源は諸説さまざまで蓮の葉が風や水面(みなも)の波によりゆらゆらする様や蓮の葉の朝露がころころと転がる様という形態を模してという説。また井原西鶴の「好色一代女」(貞享3年・1686年)に蓮葉女として記述され、上方の大店の問屋で雇用された上客を接待するための閨(ねや)をともにする女性として描かれていて、職業の名前からの引用という説がある。しかしこの中のひとつが語源になったのか、または複合的に渾然一体となってこのような言葉の意味ができたのか定かでない。

ところが海外での蓮女のとらえ方として、古代インドでは、ヒンドゥー教の多くの神(男性や動物の神も多数存在する)の中から女神信仰が生まれた影響で、女性を格付けするようになり、最高に素晴らしい女性を「蓮女」といいその最高峰の象徴としてラクシュミー神(日本では吉祥天として知られるが、仏教では吉祥天、密教では吉祥天女)を崇拝した。

このように、ハス(蓮)にも歴史があり、ロータス効果の様に、あまたの植物が世の為になっている事を踏まえ、自然と接してみては如何ですか。

2023年7月24日

キョウチクトウ

今回は都心部ではあまり見られないかもしれないキョウチクトウを、皆様はどのくらいご存じだろうか。有毒な木であり、枝等を箸に使うと大変なことになる等々は、ご存じかと思いますが再確認をしてみましょう。

キョウチクトウは常緑広葉樹の低木。高さは数メートルになり、枝分かれが多い。葉は互生あるいは3枚が輪生し、針状の葉が重なり合って枝を覆うように生える。葉身は細長く光沢のある長楕円形で、両端がとがった形で厚い(写真①)。

キョウチクトウは常緑広葉樹の低木。高さは数メートルになり、枝分かれが多い。葉は互生あるいは3枚が輪生し、針状の葉が重なり合って枝を覆うように生える。葉身は細長く光沢のある長楕円形で、両端がとがった形で厚い(写真①)。

花は、熱帯地域ではほとんど一年中咲くが、日本では夏期の6~9月ごろに開花する。花弁は基部が筒状、その先端で平らに開いて五弁に分かれ、それぞれがややプロペラ状に曲がる。花色は淡紅色がふつう(写真②)だが、紅色、黄色、白など多数の園芸品種があり(写真③:白花は一重咲、桃色は八重咲きが多い)、八重咲きや大輪咲きの種もある。数少ない夏の花木で、園芸種の数も多い。

日本では適切な花粉媒介者がいなかったり、挿し木で繁殖したクローンばかりということもあって、受粉に成功して果実が実ることはあまりないが、ごくまれに果実が実る。果実は細長い袋状で、熟すると縦に割れ、中からは長い褐色の綿毛を持った種子が出てくる(写真④:果実)(写真⑤:種子)。

キョウチクトウは優れた園芸植物ではあるが、強い毒性があり、野外活動の際に調理に用いたり、家畜が食べたりしないよう注意が必要。なお有毒な防御物質を持つため、食害する昆虫は少ない。

花、葉、枝、根、果実すべての部分と、周辺の土壌にも毒性があり、枝を折ったときに出る白い汁も、生木を燃やした煙も有毒。たとえ腐葉土にしても1年間は毒性が残るため、腐葉土にする際にも注意を要する。中毒症状は、嘔気・嘔吐(100%)、四肢脱力(84%)、倦怠感(83%)、下痢(77%)、非回転性めまい(66%)、腹痛(57%)など。しかし古代インドでは、キョウチクトウの有毒性を利用して、堕胎や自殺に用いられた。

中毒事例として、日本では、1877年(明治10年)の西南戦争のときに、官軍の兵が折った枝を箸代わりに利用し中毒した例がある。海外では、1975年にはフランスで、バーベキューをしていた7人の男女が死亡するという事故が起こった。夾竹桃の枝をバーベキューの串に使ったため、火に焼かれてしみ出した有毒物質(青酸カリよりも毒性が強いと云われるオレアンドリン)が肉や野菜にしみ込み、それを食べたのが原因だったようだ。

中毒事例として、日本では、1877年(明治10年)の西南戦争のときに、官軍の兵が折った枝を箸代わりに利用し中毒した例がある。海外では、1975年にはフランスで、バーベキューをしていた7人の男女が死亡するという事故が起こった。夾竹桃の枝をバーベキューの串に使ったため、火に焼かれてしみ出した有毒物質(青酸カリよりも毒性が強いと云われるオレアンドリン)が肉や野菜にしみ込み、それを食べたのが原因だったようだ。

また、1980年に千葉県の農場で牛に与える飼料の中にキョウチクトウの葉が混入する事故があり、この飼料を食べた乳牛20頭が中毒をおこし、そのうちの9頭が死亡した。混入した量は、牛1頭あたり、乾いたキョウチクトウの葉約0.5g程度だったという。

また、まさかと思うが、2017年香川県高松市内の小学校の校庭に植えられたキョウチクトウの葉を3枚から5枚食べた2年生の児童2人が、吐き気や頭痛などの中毒症状を起こし、一時入院した事例もある。

原産地のインドでは、河原や道路脇などに生えている。夏を代表する花木のひとつ。日本へは、中国を経て江戸時代中期の享保年間(1716~1736年)、あるいは寛政年間(1789~1801年)に渡来したといわれる。本来は熱帯性だが、いったん根付くと寒さに強く、東北の南部でも戸外で越冬できる庭木に育つ。暑さや乾燥に強く、世界中では乾燥地で繁茂していて、大面積を占有して大きな藪をつくる。

さて語源だが、中国名は夾竹桃で、和名のキョウチクトウは、漢名の「夾竹桃」を音読みにしたもの。漢名は「夾」の字ははさむ、混ぜるという意味があるように、葉がタケのように細く似ていること、花がモモに似ていると中国人が思ったことに由来する。

キョウチクトウは大気汚染や悪環境に耐えると言うより、有害物質を体内に取り入れない仕組みができていると言われている。キョウチクトウの葉は裏側に肉眼では見えないくぼみがある。くぼみの内側にはびっしりと毛が生えおり、その奥に空気を取り込んだり、呼吸するための気孔がある。毛がフィルターの役割をし、気孔から有害物質が入ることを防いでいるのだ。このため、排気ガスなど公害に強く、街路樹や公園、高速道路、工場等の緑化に植えられる事が多い植物だ。

キョウチクトウは大気汚染や悪環境に耐えると言うより、有害物質を体内に取り入れない仕組みができていると言われている。キョウチクトウの葉は裏側に肉眼では見えないくぼみがある。くぼみの内側にはびっしりと毛が生えおり、その奥に空気を取り込んだり、呼吸するための気孔がある。毛がフィルターの役割をし、気孔から有害物質が入ることを防いでいるのだ。このため、排気ガスなど公害に強く、街路樹や公園、高速道路、工場等の緑化に植えられる事が多い植物だ。

夾竹桃は、公害に強いという性質があるので、千葉市、尼崎市、広島市、鹿児島市などの市町村の花に指定されている。広島では原爆のため70年は草木も生えないだろうといわれた被爆焼土に、翌年真っ先に紅い花を咲かせ、市民に復興への希望と光を与えてくれた。そして復興のシンボルとされた。このほか、長崎県佐世保市でも市の花に指定されていたが、毒性を理由として指定を取り消されている事例もある。

原爆からの復興のシンボルとして広島市の花となり、「夾竹桃のうた」が作られたので、参考までに紹介する。

夏に咲く花夾竹桃 戦争終えたその日から

母と子供のおもいをこめて 広島の野にもえている

空に太陽が輝くかぎり 告げよう世界に 原爆反対を

利用面からみると、神奈川県川崎市では長年の公害で他の樹木が衰えたり枯死したりする中で、キョウチクトウだけはよく耐えて生育したため、現在に至るまで、同市の緑化樹として広く植栽されている。

大気汚染などによく耐えて防音効果も期待できるため、工場や車の往来が多い幹線道路の緑化に利用される。土地を選ばず、やせ地でも育つ。しかも潮風や煙害にも強いため、街路樹や工場の緑化樹、砂防用などとして多く植栽されてきた。中国では邪気を払う樹木として寺院などに多く植えられているという。

さてここで、キョウチクトウの剪定枝(毒性)の扱いに関してだが、多くの自治体が家庭からでる剪定枝を無料で回収してチップや堆肥にするリサイクル事業を実施している。しかし、各自治体とも共通して、毒性のある樹木の枝は受け入れできないものとして明記している。ただし、具体的に掲げられている樹種は自治体毎に少々異なっていて、手探りの苦労が伝わってくる。

有毒な樹種として一般的に掲げられているものは、キョウチクトウ、アセビのほかに、ウルシ、シキミ、イチイの名前まで見られる。行政としては「もし万が一」を考えて、自らの安全を第一に考えるものであり、こういった実態となっているものと思われる。ところで、イチイは雌株の果種皮の中の小さな種子が有毒とされているが、神経質になればきりがない世界である。

では、市民は受け入れてもらえない剪定枝をどのように処理すればよいのであろうか。たぶん可燃物(時に有料)として出せばそれまでのことと思われる。しかし、庭先で燃やすのはそもそもよろしくないこととなっていて、しかも、キョウチクトウやウルシは煙も危ないといわれているから、気をつけなければならない。

キョウチクトウを巡るかつてこんな事例があった。

話題(その1)

かつて(2009年)九州の某市内で、キョウチクトウの毒性をたまたま初めて知ることとなったと思われるピントのずれた者が、市内の学校に植栽されたキョウチクトウの撤去を要求したことがあるそうだ。これに対して、さらに輪を掛けてピントのずれた教育委員会が、自らの無知を恥じてあわてて市内の学校に植栽されたキョウチクトウをすべて伐採することを決定したところ、案の定、世間の物笑いとなり、またあわてて方針を撤回するというお粗末な経過が広く知れ渡るところとなってしまった。

このことが恥ずべき事例、他山の石として各自治体も認識を深めるきっかけとなり、たぶん対処方針が明確となったのか、同様の混乱は見られないようだ。

話題(その2)

「平和記念公園(広島市中区)の近くでキョウチクトウがばっさり切られている。いったいなぜ?」という事例があった。背景は、2023年5月に市内である先進7カ国首脳会議(G7サミット)が影響していた。

刈り込まれたのは、平和記念公園の西側の本川沿いで南北約600メートルにわたって植わるキョウチクトウ。どの木も腰の高さまで剪定され、視界を遮る枝葉がなくなったため川面や同公園を見渡せた。「サミットを前に、伸びた枝や葉の陰に不審者が隠れたり、爆発物を仕掛けたりするのを防ぐテロ対策です」。市公園整備課の説明があった。

昨年9月、市と県警が参加国首脳の移動ルートになり得る道路を点検し、美観対策も兼ねて沿道や平和記念公園周辺での剪定を決めたとの事。対象はクスノキなどの高木約400本やキョウチクトウ約100株、主会場のグランドプリンスホテル広島(南区)周辺では、昨年11月下旬から剪定が進んでいた。

話題(その3)

女優檀ふみの父親で「最後の無頼派」といわれた檀一雄の命日1月2日は「夾竹桃忌」。生前、写真で見た宮崎市の「こどもの国」の沿道を彩る夾竹桃並木の美しさに感動、花の季節にわざわざ見に行ったという。宮崎では毎年正月、花の時期ではないものの「夾竹桃忌」で檀一雄をしのぶ会が開かれているという。夾竹桃は有毒だから取り扱いには注意が必要だが、緑化木として大きな役割を果たし、紅白の花は花の少ない夏の盛りを美しく彩ってくれるとの事。

あまり馴染みのないキョウチクトウですが、地球上では植物類は何らかの人類の役に立っていることを、再認識して頂ければと思います。

2023年6月27日

スイレン

6月初めに尾瀬ヶ原(群馬県、福島県)のミズバショウを見に出かけた(例年の最盛期)が、気候変動にて例年より10日前後開花が早かったようだ。特に積雪量が少なく太陽に早くから当たったため色も悪く、尾瀬沼(群馬県、福島県)あたりの樹林帯そばで見られる程度だった。しかし目についたのが、尾瀬ヶ原の池塘水面に浮かぶヒツジグサ(未草:スイレン科の水生植物)の小さい白花と葉であった(写真①:ヒツジグサの小さい白花と葉)。今回は一般的に言うスイレン(ヒツジグサとスイレンの違いを含め)を取り上げてみた。

6月初めに尾瀬ヶ原(群馬県、福島県)のミズバショウを見に出かけた(例年の最盛期)が、気候変動にて例年より10日前後開花が早かったようだ。特に積雪量が少なく太陽に早くから当たったため色も悪く、尾瀬沼(群馬県、福島県)あたりの樹林帯そばで見られる程度だった。しかし目についたのが、尾瀬ヶ原の池塘水面に浮かぶヒツジグサ(未草:スイレン科の水生植物)の小さい白花と葉であった(写真①:ヒツジグサの小さい白花と葉)。今回は一般的に言うスイレン(ヒツジグサとスイレンの違いを含め)を取り上げてみた。

スイレン(睡蓮:英語でwater lily)はスイレン科の水生植物で、沼、川、湿地など淡水の水面や水中に自生する植物。水位が安定している池などに生息するのが特徴で、水の深いところから茎を伸ばして水面に葉や花を浮かべる(写真②:スイレンの花と葉)。

葉はぷっくりとした丸い形をしていて水に浮くのが特徴。一般的な植物の気孔は葉の裏側にあるが、スイレンの場合は葉の表面にある。水生植物ではあるものの、葉の表面にはあまり撥水性がない。

スイレンの花びらは先端が細くとがった形をしていて(写真②)、花の大きさは5cmから10cmほど。スイレンは、花が咲き終わると閉じて沈む。スイレンの花の咲く季節は5~10月頃。概ね初夏から秋に開花。

スイレン属は世界中に分布し、40種ほどが知られる。日本にはただ1種、ヒツジグサ(未草)(後述)のみが自生する。日本には明治時代に外国産のスイレンが輸入され品種改良が進められた(後述:重点対策外来種)。

スイレン属は世界中に分布し、40種ほどが知られる。日本にはただ1種、ヒツジグサ(未草)(後述)のみが自生する。日本には明治時代に外国産のスイレンが輸入され品種改良が進められた(後述:重点対策外来種)。

スイレン(睡蓮)の名は本来はヒツジグサの漢名であるが、日本ではスイレン属の水草の総称として用いられる。古くからエジプトでは神聖な花として扱われてきた(後述:ナイルの花嫁)。花色は白、黄色、ピンク、赤、紫、青紫、青と豊富。睡蓮(スイレン)には耐寒性のある温帯スイレンと耐寒性のない熱帯スイレンがある。

ヒツジグサ(未草)は、「未(ヒツジ)の刻(午後2時ごろ)から咲き出す」ことが由来のようだ。

これを実際確認のため、今NHK朝ドラ放映中の「らんまん」主人公の牧野富太郎博士は、京都の巨椋池で早朝から夕方まで観察を続け、花は正午から午後3時頃までに咲き、夕方5~6時頃に閉じることを確かめたというエピソードが残っている。

スイレン(睡蓮)も和名だが、ヒツジグサは夜には花を閉じて水中に隠れ、昼はまた水面に浮かぶことから睡る(ねむる)蓮、睡蓮の漢名があてられていることが「大和本草」に書かれているという。

「大和本草」の刊行された江戸時代、まだ日本にはヒツジグサしか存在しないので、睡蓮と言えばヒツジグサを指したようだ。こうしてみると、ヒツジグサをスイレンと呼ぶのは間違いではないが、今日の外来種や園芸品種の睡蓮とヒツジグサは、異なるものということになる。ややこしい話だが、睡蓮とは広義にはスイレン科スイレン属の植物の総称であり、狭義にはヒツジグサの異称でもあるけれど、外来種や園芸品種の睡蓮を指してヒツジグサとは言えないことになる。

世界中(南北アメリカ、アフリカ、ユーラシア、オーストラリア)の熱帯から温帯域に分布し、湖沼や緩やかな河川などに生育している。開花時間は種によって異なり、昼間(午前中、午後、午前から午後)に開花する種と夜間(0時ごろまで、朝まで)に開花する種がある。

花の匂いは、種によって無臭のものから強い匂いを持つものまである。特に夜間に開花する種は強い匂いを発し、主に甲虫によって花粉媒介される。一方、昼間に開花する種は主にハチ目やハエ目に花粉媒介される。

ここでヒツジグサ(未草:写真①)とスイレン(睡蓮:写真②)の違いだが、日本古来のヒツジグサは、白い花のみで直径3~4cmほどで花弁数も少なく、世界最小のスイレンだそうだ。尾瀬に咲くヒツジグサは直径が500円玉くらいの大きさしかない。外来種や園芸種はいろいろな色を呈し、日本本来のヒツジグサよりは花も大きく花弁数も多い。日本古来のヒツジグサは、今では外来種に追いやられて、見ることができる場所(例えば尾瀬)も限られる。

スイレンは美しい花をもつため、広く観賞用に栽培されており、またさまざまな栽培品種が作出されている。スイレン属は花が大きく美しいため古くから人間と深く関わっており、古代エジプトやマヤ文明で意匠に用いられた(写真③:手にスイレンの花を持つ男・紀元前15世紀・エジプト)。

スイレンは美しい花をもつため、広く観賞用に栽培されており、またさまざまな栽培品種が作出されている。スイレン属は花が大きく美しいため古くから人間と深く関わっており、古代エジプトやマヤ文明で意匠に用いられた(写真③:手にスイレンの花を持つ男・紀元前15世紀・エジプト)。

また、睡蓮(スイレン)は印象派のフランス画家クロード・モネの描いた絵画でも有名な花(写真④:睡蓮)。また、「睡蓮」は、水生植物の睡蓮を題材に描いた一連の絵画の総称で、モネの代表作の一つ。クロード・モネは、フランスのジベルニー村にある自宅の庭の池に咲く睡蓮(スイレン)をモチーフとして描いた。

古代エジプトには昼に咲く青いスイレンと、夜に咲く白いスイレンの2種類のスイレンがあったと言われている。ふたつのうち、昼に咲く青いスイレンがより神聖であるとされた。古代エジプトでは、太陽神ラーの信仰が盛んだったことがその理由。太陽が昇っている間に咲く性質と、放射状の花びらの形が太陽を象徴すると考えられていた。また、昼咲きのスイレンの性質である「昼に咲いて、夜はしぼんで水没し、朝になるとまた浮かんできて花を咲かせる」ことから、「永遠の再生」を象徴する花とされた。これもまた古代エジプトの信仰において重要な要素。古代エジプトの王は「肉体が死んでも魂は不滅であり、また元の肉体に戻ってきて復活する」と考えられていて、死後も体をそのまま保存する為にミイラが作られていた。そのため再生を司る神や、偉大な王のミイラにもスイレンの花が使われていた。

また、スイレンは神や王に捧げられるだけでなく人々の日常生活にも重要な役割があった。白いスイレンの実を砕いてパンを作ったり、茎を茹でたりして食用にしていた。他にも薬の材料にされたり、柱の意匠として使われたり、スイレンは古代から現在にいたるまでエジプトの人々に愛され、「ナイルの花嫁」とも呼ばれ、エジプトの国花となっている。

スイレンを国花とする国は、タイ、スリランカ、バングラデシュ、エジプト、フランス領ギアナ、パプアニューギニア。ちなみに、日本では地方自治体でスイレンをシンボルフラーワーとしているところはない。

また、スイレンは神や王に捧げられるだけでなく人々の日常生活にも重要な役割があった。白いスイレンの実を砕いてパンを作ったり、茎を茹でたりして食用にしていた。他にも薬の材料にされたり、柱の意匠として使われたり、スイレンは古代から現在にいたるまでエジプトの人々に愛され、「ナイルの花嫁」とも呼ばれ、エジプトの国花となっている。

スイレンを国花とする国は、タイ、スリランカ、バングラデシュ、エジプト、フランス領ギアナ、パプアニューギニア。ちなみに、日本では地方自治体でスイレンをシンボルフラーワーとしているところはない。

余談だが、海外から持ち込まれ、国内各地に繁殖している「外来スイレン」を駆除する動きが広がっている。これまで外来種との認識が薄く対策が進んでいなかったが、国内の希少な動植物などの生態系を乱すことがわかってきたためだ。このため、園芸スイレンは繁殖力が旺盛で、海外で侵略的な外来種とされている。日本でもしばしば旺盛に繁殖して水面を覆い、絶滅危惧種を含む水生生物へ大きな影響を及ぼすことから、環境省と農林水産省は平成27(2015)年3月に侵略的外来種をまとめた「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(生態系被害防止外来種リスト)」で、「重点対策外来種」に指定された。

これに基づき、スイレンの名所として知られる富山市婦中町安田の国史跡・安田城跡で、2022年7月以降、外来種のスイレンを除去し始めた。あまりに増えすぎて、堀本来の姿がわかりにくくなったことが理由だ。安田城跡の堀は一面にスイレンが繁茂し(写真⑤:かなりの数のスイレン)、その広さはサッカーコートよりやや広い約8700平方メートルに及ぶ。見頃を迎える5~6月には毎年多くの人々が訪れる名所になっている。安田城跡の堀にも園芸種を含む様々なスイレンが繁茂し、枯れたものがヘドロ化したり、水流を妨げて堀の底に泥が堆積したりして問題となっていた。

これに基づき、スイレンの名所として知られる富山市婦中町安田の国史跡・安田城跡で、2022年7月以降、外来種のスイレンを除去し始めた。あまりに増えすぎて、堀本来の姿がわかりにくくなったことが理由だ。安田城跡の堀は一面にスイレンが繁茂し(写真⑤:かなりの数のスイレン)、その広さはサッカーコートよりやや広い約8700平方メートルに及ぶ。見頃を迎える5~6月には毎年多くの人々が訪れる名所になっている。安田城跡の堀にも園芸種を含む様々なスイレンが繁茂し、枯れたものがヘドロ化したり、水流を妨げて堀の底に泥が堆積したりして問題となっていた。

また、除去初成功事例として、読売新聞(2023.4.2)に「外来スイレン大規模駆除、国内で初成功…人海戦術で5年がかり」なる報道がされた。そこでは福島大と福島県昭和村が5年間かけ、矢ノ原湿原(福島県)で約340平方メートルにわたって繁茂していた外来種「園芸スイレン」の駆除に成功した。福島大によると、園芸スイレンの自然公園などでの大規模な駆除成功は国内で初めてとの事。

前述のように、園芸種のスイレンは、繁殖力が強く、生態系や景観に大きな影響を及ぼすため、国の重点対策外来種に指定されている。矢ノ原湿原には1970年代に持ち込まれ、生育面積は2010年に121.9平方メートル、18年には341.4平方メートルまで拡大。スイレンが繁茂する場所では、自生するヒツジグサやイヌタヌキモなどの生育が難しくなっていた。

そこで、福島大と昭和村教育委員会は共同で、18年度からスイレンの駆除を開始。スイレンは再生力も強いため、水面に浮かぶ葉を刈り取るだけでは十分な効果を望めない。このため、地下茎を除去する方法を採用した。同大の学生や村民ら延べ約120人が参加し、棒の先に鎌を付けた道具や胴付き長靴の爪先で根を切り、地下茎を抜き取った。21年10月には、水面に確認できる全てのスイレンを駆除。22年度は取り残しの地下茎を取り除いた。今後、種子の発芽が予想されるため、23年度以降も監視を継続するという。

スイレンと言えば清楚な感じのイメージが強かったが、地域や場所によっては在来種を脅かす外来種扱いであることを改めて認識した。皆様はどんなイメージをお持ちですか。

2023年5月29日

ブナ

今回は私が住む千葉県柏市と福島県只見町(世界自然遺産の白神山地のブナ林に匹敵するブナ林がある)とは、「ふるさと交流都市」協定のある縁で時々訪問していたが、4月末にブナ林等に関する自然観察会があり出かけてみた。今回は、このブナ(橅、椈、山毛欅)を取り上げてみました。

ブナ林を簡単に言ってしまうと、ブナを中心に様々な落葉樹が生育している天然林の事。北海道南西部、東北地方では平地から山地にかけて分布。それより南の本州、四国、九州では標高700メートル以上の山に分布。ブナは少し山にわけいった所に生息。日本は昔からこのブナ林が各地に広がっていた。そのため、日本の自然がつくった昔ながらの姿を残した天然林と言える。

ブナ林を簡単に言ってしまうと、ブナを中心に様々な落葉樹が生育している天然林の事。北海道南西部、東北地方では平地から山地にかけて分布。それより南の本州、四国、九州では標高700メートル以上の山に分布。ブナは少し山にわけいった所に生息。日本は昔からこのブナ林が各地に広がっていた。そのため、日本の自然がつくった昔ながらの姿を残した天然林と言える。

林内では、落葉樹たちが秋に大量の葉っぱを落とす。地面には落ち葉によって厚く敷き詰められた葉っぱで一杯。その様子はまるで自然でできた絨毯の様。落ち葉の層は土壌動物や微生物たちの住処にもなる。この落葉が堆積すると微生物が働き、養分たっぷりの土壌へ変化。そしてこの土壌や微生物が川下へ流れることで田畑や海を豊かにする。このようにブナ林は生物多様性や土壌の発達を支える重要な役割をしている。

ここでブナ林が減少してしまった要因の一つに、スギやヒノキの植林に置き換わっていったことがある。というのもブナは伐採して短期間で変色、水を吸収すると腐りやすい、などの性質がある。そのためブナを材としては使いにくく、その代りに建築用材として使いやすいスギやヒノキが多く植えられるようになった。現在では、木材乾燥技術の進歩により、ブナを家具や合板、床材など様々な用途に用いている。

さて語源だが、漢字表記の「橅」は、材木として使い物にならない、つまり木では無いということにあるとされる。漢字表記は「橅」のほかに「山毛欅」と「椈」がある。

にわかには信じがたいが、ブナという名前は、ブナ林を渡る風が「ブーン」となることによるという説、木材として使えないので「ぶん投げる木」に由来するという説がある。

なお、中国語で「山毛欅」とは本種ではなく、中国ブナの一種を指す。「椈」も中国ではブナの意味は全くなく、檜の意味ならあるが、日本ではブナの意味に使われることがある。

ここで私も多少関与している只見町の事を紹介。「自然首都・福島県只見」と宣言し、世界に誇るブナに囲まれた只見町は福島県の西端、新潟県に接する豪雪地帯で、町の9割以上が山林。その中心は、手つかずの原生状態を維持したブナなどの自然林。

ここで私も多少関与している只見町の事を紹介。「自然首都・福島県只見」と宣言し、世界に誇るブナに囲まれた只見町は福島県の西端、新潟県に接する豪雪地帯で、町の9割以上が山林。その中心は、手つかずの原生状態を維持したブナなどの自然林。

2014年6月に、自然と人々の共存するモデル地域としてユネスコエコパークに登録された。

ユネスコエコパークは、ユネスコ(国連教育科学文化機関)が実施する「人間と生物圏計画」における事業の「生物圏保存地域」のこと。2016年3月現在、世界の登録総数は、120カ国、669地域。日本では志賀高原、白山、大台ケ原・大峰山・大杉谷、屋久島・口永良部島、綾(宮崎県)、南アルプスと只見の7地域。ブナと雪に代表される特有の厳しい自然環境と資源、それらが生み出す伝統的な生活や文化が評価されて、ユネスコエコパークに登録された。

また、主な歴史としては戊辰戦争時、慶応4年(1868年)「八十里越」を戸板で運ばれて只見町に入った越後長岡藩河井継之助は、その後、傷が悪化し、12日後に塩沢集落で亡くなる。その地に河井継之助記念館とその近くの医王寺に墓がある。司馬遼太郎が河井継之助を主人公とした「峠」の舞台でもある。この河合継之助等を含む只見町の昔の事を、只見町出身の白門43会会員S.K氏が自費出版で本を出されているので、読まれてはいかがですか。(詳しくは白門43会報2021年12月第29号4頁「平六と族」参照)

参考までに、白神山地森林生態系保護地域は、全国の森林生態系保護地域のなかでも極めて広大な面積のブナ天然林が分布していることが特徴。白神山地の中心は、ブナを主体とする天然林。原生的なブナ天然林が大面積にわたって純林状態で維持されている世界的にも希少な地域であるとして、1993年に世界自然遺産として登録されることが決定。白神山地森林生態系保護地域の区域は、青森県内と秋田県内を合わせて約17,000ha(170平方km)の面積。

参考までに、白神山地森林生態系保護地域は、全国の森林生態系保護地域のなかでも極めて広大な面積のブナ天然林が分布していることが特徴。白神山地の中心は、ブナを主体とする天然林。原生的なブナ天然林が大面積にわたって純林状態で維持されている世界的にも希少な地域であるとして、1993年に世界自然遺産として登録されることが決定。白神山地森林生態系保護地域の区域は、青森県内と秋田県内を合わせて約17,000ha(170平方km)の面積。

さて特徴なり特性であるが、北冷温帯を代表する樹種であり、日本以外にも北半球の温帯に約10種類が分布するが、日本に自生するのはブナとイヌブナの二種のみ。ブナの幹はまっすぐに伸び、直径は最大で1mを超える。樹皮の特徴から、ブナのことをシロブナ、イヌブナ(ブナよりは黒っぽい灰色で、地衣類はブナほどついていないことが多い)のことをクロブナとよぶことがある。

ブナの樹皮はなめらかな部類に入り、色は灰白色で独特の斑紋がある。これは「地衣類」とよばれる、藻類と菌類が共生した生物。灰青色や緑色、暗灰色などさまざまな色をした地衣類の組み合せは、まるでモザイク模様である(写真①:樹皮)。地衣類のつき方は環境によって変化。たとえば、日当たりの良い部分と日陰の部分では、地衣類の種類が違って色合いも変わる。そのため同じ模様をもつブナの木はふたつとない。

ブナの葉は枝から互い違いに生じる互生。長さ4~10センチ、幅2~4センチの卵形で先端が尖り、縁には波状のギザギザがある。葉は平行に走る葉脈が目立ち、雪解けと共に展開する若葉の頃(写真②:新葉は細かな毛で覆われ、銀色に輝く)や黄葉の頃は美しい。黄葉した葉は、カシワなどと同様、落下せずに翌春まで枝に残る。

ブナの葉は枝から互い違いに生じる互生。長さ4~10センチ、幅2~4センチの卵形で先端が尖り、縁には波状のギザギザがある。葉は平行に走る葉脈が目立ち、雪解けと共に展開する若葉の頃(写真②:新葉は細かな毛で覆われ、銀色に輝く)や黄葉の頃は美しい。黄葉した葉は、カシワなどと同様、落下せずに翌春まで枝に残る。

ブナの開花は新葉が展開する5月頃だが、数年に一度であり観察するのは難しいとの事。私も見たことがない。

ブナの実は「堅果」、つまりは熟しても割れない堅い種。堅果は「殻斗(かくと)」を伴う。ブナの殻斗は、堅果をすっぽりと隠す。ブナの殻斗の中には二個の堅果が格納されている(写真③:殻斗と実)。10月から11月にかけて、殻斗が四裂して割れ、そこから2個の堅果が現れるという仕組み。ブナの実はちょうどソバの実と形が似ていて、三稜形(角が三つある形)と図鑑にはある(写真④:左はブナ、右がソバの実)。

クマは木に登り、手に届く範囲の枝を折って実を殻斗ごと食べた後、その枝を自分の体の下に溜めるため台座のようにしている。これを「クマ棚」と呼ぶ(写真⑤:樹木上に出来たクマ棚)。したがってツキノワグマの糞にはブナの堅果がいっぱい混じっている(写真⑥:クマの糞)。

よく知られるように、ブナは5年から7年に1回の割合で、大量に実を落とす。それによって森の生き物の数が増えるのだが、そのあとは、極端に不作の年が続く。そうやって、森の生き物の数をコントロールしているという。

落下した種子の多くは、それを食糧とする動物たちによって食べられる。なかでも野ネズミによる捕食の影響が強く、秋から冬の間に大部分の種子は死亡する。種子を食糧とする動物たちには、野ネズミ以外にミヤマカケスやホシガラスなどの鳥類やクマなどの大型哺乳類がいる。

降水量に関連し、日本のブナ林にさまざまな面で強い影響を与えているのが雪。本州の日本海側は、世界的にも有数の多雪地帯。雪は物理的な圧力として植物を押さえつけ、あるいは破壊するという意味では植物にとってマイナスだが、冬期の保温効果(厚く積もった雪の直下は、ほぼ摂氏零度に保たれ凍結することがない)や、冬から春にかけての乾燥が避けられるという点では、むしろプラスに作用する。日本のブナ林の分布域は日本海側と太平洋側、両地域に及んでいるので、雪の有無によって、両地域のブナ林は種組成や構造、動態などの面でさまざまな違いを示す。このことは、日本のブナ林の最大の特徴となっている。

降水量に関連し、日本のブナ林にさまざまな面で強い影響を与えているのが雪。本州の日本海側は、世界的にも有数の多雪地帯。雪は物理的な圧力として植物を押さえつけ、あるいは破壊するという意味では植物にとってマイナスだが、冬期の保温効果(厚く積もった雪の直下は、ほぼ摂氏零度に保たれ凍結することがない)や、冬から春にかけての乾燥が避けられるという点では、むしろプラスに作用する。日本のブナ林の分布域は日本海側と太平洋側、両地域に及んでいるので、雪の有無によって、両地域のブナ林は種組成や構造、動態などの面でさまざまな違いを示す。このことは、日本のブナ林の最大の特徴となっている。

水保全の働きだが、森林は洪水や渇水を防ぎ、また、濁水を浄化してきれいなおいしい水を私達に与えてくれる。これは、降水や融雪水が一時的に土壌中に溜まった後、ゆっくりと出てくるために流量が平準化することや、有機物などが森林土壌中のバクテリアなどの微生物によって分解されるため。このような水保全の働きはブナ林に限らず全ての森林が持っている機能。

それではなぜ一般に、ブナ林の水保全の機能が大きいといわれているのか。

我が国のブナ林はその多くが大径木によって構成され、林内には大小の様々な木や草が繁茂している。このような森林では、降った雨が比較的多く樹の上部に捉えられ雨水の急激な流出を抑制する。また、ブナの大径林では、長い年月の間に土壌の層が厚くなり、さらに複雑な根系によって土壌の貯水構造が多くなる。そのため、雨水を土壌中に蓄える能力も比較的大きくなる。また、ブナの特徴として、降水量が多く緩傾斜地で土壌が厚く堆積しているような場所を好むことも保水力が大きいといわれる一因。つまり、保水力の大きい林地にブナ林が形成されている場合が多い。

ブナ材利用としては、「山寺」として知られる立石寺(山形県)の根本中堂はブナ材で作られた数少ない建築物の一つで、国の重要文化財に指定されている。

最後に余談だが、「book」の語源は「beech」(ブナの木)で、ブナの木の皮に文字を記したのが、そもそもの始まりとされる。その後、紙を束にしたもので、綴り合せたものを「book」と呼ばれるようになり、宿の予約を紙の束に書き留める行為を「book」というようになったそうだ。

2023年4月25日

ドウダンツツジ

皆様は4月3日から始まった、NHKの連続ドラマ小説「らんまん」をご覧になっていますか。

植物学者の牧野富太郎を取り上げたドラマですが、私は大分以前に訪れましたが、約1500種を発見・命名し、「日本植物学の父」といわれる博士(1862~1957年)の書斎を再現した施設が、東京都練馬区東大泉の自宅跡地にある区立牧野記念庭園内にオープンしている。一度行かれてはいかがですか。植物に興味を待たれる良い機会かもしれませんよ。今回はもう咲き始めたドウダンツツジを取り上げました。

ドウダンツツジ(灯台躑躅、満天星)(写真①:花は釣鐘型)は落葉広葉樹、樹高1〜2mほどの低木で大きくても3メートル程。枝が細かく分かれて葉が密に茂る。日本の本州、四国、九州の温暖な岩山に生えるが、自生地は少なく蛇紋岩地帯と呼ばれるマグネシウムを多量に含む土壌で稀に自生が見られる。寒冷地でも耐えるが、関東以西の温暖な地に多く植えられ、萌芽性が強くて剪定に耐えるため、好みの形に仕立てやすく、一般家庭の生け垣や公園などにもよく利用されている樹木。特に関東地方では庭園や垣根、ビル街の植込みに多用されるが、ドウダンツツジが庭木に使われるようになったのは明治時代以降のことで、庭園に造詣の深かった山県有朋が、庭に植えたことに由来するという。

ドウダンツツジ(灯台躑躅、満天星)(写真①:花は釣鐘型)は落葉広葉樹、樹高1〜2mほどの低木で大きくても3メートル程。枝が細かく分かれて葉が密に茂る。日本の本州、四国、九州の温暖な岩山に生えるが、自生地は少なく蛇紋岩地帯と呼ばれるマグネシウムを多量に含む土壌で稀に自生が見られる。寒冷地でも耐えるが、関東以西の温暖な地に多く植えられ、萌芽性が強くて剪定に耐えるため、好みの形に仕立てやすく、一般家庭の生け垣や公園などにもよく利用されている樹木。特に関東地方では庭園や垣根、ビル街の植込みに多用されるが、ドウダンツツジが庭木に使われるようになったのは明治時代以降のことで、庭園に造詣の深かった山県有朋が、庭に植えたことに由来するという。

ドウダンツツジの開花は葉の展開前か、ほぼ同時の4~5月。スズラン(写真②:多年草)を細くしたような釣鐘型の白やピンクの花が、1~5輪ほど集まって下向きに咲く。花の直径は7~8ミリほど。5枚の花弁が合体してできており、先端は浅く5つに裂けて反り返る。

ドウダンツツジの開花は葉の展開前か、ほぼ同時の4~5月。スズラン(写真②:多年草)を細くしたような釣鐘型の白やピンクの花が、1~5輪ほど集まって下向きに咲く。花の直径は7~8ミリほど。5枚の花弁が合体してできており、先端は浅く5つに裂けて反り返る。

花の後には長さ6~9ミリほどの乾いた果実(写真③:落葉すると熟した果実と冬芽が姿を見せる。実の形を筆に喩え、フデノキともいう)ができ、7~10月頃に熟すと上向きになって自然に裂ける。中に含まれる多数の種子は自然に飛び出し、これを蒔けば増やすことができるが、繁殖は挿し木が一般的。ツツジ科の特徴として根が浅いので乾燥に弱い。新緑、花期、紅葉と見頃が多い。紅葉(写真④)は寒冷な地で10月中旬から11月上旬頃、温暖な地で11月中旬から12月中旬頃であり、まっ赤に紅葉する。

ドウダンツツジの原産地は日本、台湾で、もともとは西日本に自生していたものが品種改良されて、日本全国に普及した。

ドウダンツツジの原産地は日本、台湾で、もともとは西日本に自生していたものが品種改良されて、日本全国に普及した。

ドウダンツツジには変種も多くあり、日本に自生しているもの(4種類)の中には、以下のようなものもある。

こちらは更紗染め(図㋐:更紗模様)を思わせる所から名付けられた、サラサドウダン(写真⑤:別名 風鈴ツツジ)。花色は淡いクリーム色地の先端にピンク色がのり、そこから絵の具を垂らしたように縦縞のピンクが入る。このサラサドウダンは、岐阜県中津川市、長野県南佐久郡小海町、福島県双葉郡川内村などの、自治体の花に指定されている。 次にまるで童話に出て来る「赤頭巾ちゃん」を思わせるような、ベニドウダン(写真⑥)。紅色の花弁に刷毛目模様が入り、大変華やか。ベニドウダン(サラサドウダンの変種)は別名をチチブドウダンとも言うそうだが、近畿地方を境に、東では「秩父ドウダン」、西では「紅ドウダン」と呼ばれているようだ。

次にまるで童話に出て来る「赤頭巾ちゃん」を思わせるような、ベニドウダン(写真⑥)。紅色の花弁に刷毛目模様が入り、大変華やか。ベニドウダン(サラサドウダンの変種)は別名をチチブドウダンとも言うそうだが、近畿地方を境に、東では「秩父ドウダン」、西では「紅ドウダン」と呼ばれているようだ。

他にも私は見たことがないが、ヒロハドウダンツツジがあり、葉の幅が広いのが特徴で、ピュアホワイトの花が魅力との事。また、アブラドウダンは、葉の表面に照りがあるのでこの名前がついたとの事。ほんのりグリーン味を帯びた白花で、花茎がやや長い特性があると植物図鑑には書いてある。

さて語源だが、漢字表記の「満天星」は何とも奇妙だが、中国の道教の神である太上老君が天上で薬を練っていた時、誤って霊水をこぼし、水滴がこの木にかかって壺状になり、満天の星のように輝いたという故事に由来する。また他にも、「満天星」と書くのは、白い花が葉の出る前に咲き、その咲く様子が満天の星を散らしたように美しいので、それにあてたものと言われている。

さて語源だが、漢字表記の「満天星」は何とも奇妙だが、中国の道教の神である太上老君が天上で薬を練っていた時、誤って霊水をこぼし、水滴がこの木にかかって壺状になり、満天の星のように輝いたという故事に由来する。また他にも、「満天星」と書くのは、白い花が葉の出る前に咲き、その咲く様子が満天の星を散らしたように美しいので、それにあてたものと言われている。

なお満天星の表記は本種の中国語名の表記をそのまま引用し、和名のドウダンツツジの読みを充てたもの。ちなみに、私の手元にある中学校時代の辞書(三省堂「国語辞典」金田一京助監修、昭和33年)では、「満天星」の三文字で「どおだんつつじ」(辞書によってはどうだんつつじ)と読むように書かれているが、ネットを見ていると「満天星躑躅」と表記して「どうだんつつじ」としている場合の方が多く、どうやらこちらの方が一般的のようだ。なお1991年2月に発見された小惑星6786には本種にちなみドウダンツツジの名が与えられているが、これの漢字表記は「満天星」の表記が採用されている。

また、ドウダンツツジ(灯台躑躅)は枝分かれ(枝先が三本ずつに分かれている)の様子が、昔、宮中などで夜間の明かりとして用いられていた「結び灯台」という燭台の脚(図㋑)に似ていることから、「トウダイツツジ」、それが転訛して「ドウダンツツジ」となった。秋に紅葉し果実(写真③)が裂け始めた頃の姿が、最も結び灯台に似る。

また本種は古来より有毒であると言われてきた。これは比較的近年まで続いていたことであり1980年代以前の植物図鑑などには本種を有毒とする表示のある物も多数存在。しかし、実際の中毒事例として人は元より家畜やペットなどの動物を含めても全く報告事例が無く、さらに分子科学的解析が行われても該当するような物質が全く見当たらず、現在では単なる迷信であり本種は無毒であると結論付けられている。しかしツツジ科の植物には実際に有毒な植物も多く存在する。それらの中にはアセビ(写真⑦:常緑性低木)やネジキ(写真⑧:落葉小高木)など本種のように白い小さな花を多数つける植物もあることから、おそらくはそれらと同列視され有毒とされたのではないかと考えられる。

また本種は古来より有毒であると言われてきた。これは比較的近年まで続いていたことであり1980年代以前の植物図鑑などには本種を有毒とする表示のある物も多数存在。しかし、実際の中毒事例として人は元より家畜やペットなどの動物を含めても全く報告事例が無く、さらに分子科学的解析が行われても該当するような物質が全く見当たらず、現在では単なる迷信であり本種は無毒であると結論付けられている。しかしツツジ科の植物には実際に有毒な植物も多く存在する。それらの中にはアセビ(写真⑦:常緑性低木)やネジキ(写真⑧:落葉小高木)など本種のように白い小さな花を多数つける植物もあることから、おそらくはそれらと同列視され有毒とされたのではないかと考えられる。

また一般では猛毒草であるスズラン(写真②:多年草)に似た花を付けることから、有毒と言われるようになったのではないかとも言われているが信憑性は低い。

俳句などでも「満天星」で「どうだん」が春の季語。「満天星紅葉」(どうだんもみじ)が秋の季語として使われている。

不思議に思ったのはドウダンツツジは日本原産、それなのに「満天星」の由来が中国の故事であるというのは一体どういうことなのか? 調べて見るとドウダンツツジの仲間は約10種類あり、それらは、日本を含む東アジアとヒマラヤに分布していて、中国には「中国ドウダンツツジ」別名「香港ドウダンツツジ」というのがあるとの事。香港ドウダンツツジは寒さに弱い常緑樹で、春節の頃に花が咲くため、縁起の良い木とされている。(園芸品種としては「ピンクシャンデリア」という名で呼ばれている。)

ここで全くの余談だが、この難しい漢字の「躑躅(ツツジ)」だが、この漢字「躑躅(てきちょく)」と読み、「行っては止まり、じっと立ち止まる」の意味がある。山に満ち、庭園に咲き誇ったツツジを見て、その壮観美に打たれ、見る人の足を引き止めたところにこの漢字が選ばれたのではないか。

ここで全くの余談だが、この難しい漢字の「躑躅(ツツジ)」だが、この漢字「躑躅(てきちょく)」と読み、「行っては止まり、じっと立ち止まる」の意味がある。山に満ち、庭園に咲き誇ったツツジを見て、その壮観美に打たれ、見る人の足を引き止めたところにこの漢字が選ばれたのではないか。

古来から日本の代表花として「万葉集」に「都追慈(つつじ)花 にほえ少女(おとめ)桜花 栄(さか)え少女」(3309)とあるように、昔から陽春五月の美しい花として鑑賞されたことを考えれば、日本語ツツジの語源は、一か所に群がり集まって咲いている壮観さから出たと推定される。(出典:語源辞典・植物編:吉田金彦)

最後に、植物の名前は何故みんなカタカナで書くのだろうか?

植物の名前は学問上で正確に書く時、日本では全部カタカナで書く決まりになっている。どうしてそういう決まりになったのか。植物の名前を今のようにきちんと付け始めたのは明治時代になってからで、それまでは全部漢字を使って書いていた。それはもともと中国で使われていた名前を当てていることが多かったから。中国ではものを書くときに全部漢字を使う。ということは中国では植物の名前を書くときも全部漢字で書く。それが江戸時代に日本にも伝えられたのだが、そのときの日本の植物学者は、そういう中国から来た漢字の植物の名前を見て、「これは日本ではこういうものだろう」と言って、かなり当てずっぽうに当てはめた。

後に同じ漢字の名前なのに中国と日本では違う植物だった、なんてことが沢山あった。つまり、漢字で名前をつけたけど実際には違うものだった、という名前が沢山あった。そこで、正式に植物の名前を書くときには「カタカナ書きにする」ということに決めた。今だったら多分、「ひらがな」で書こうとしたのだろうが、その頃はカタカナをたくさん使っていたから、そう決めたのだと思う。

だから、きちんと植物の名前を書くときにはカタカナで書いた方が間違いがない。

2023年3月20日

カタクリ

皆様は「スプリング・エフェメラル」という言葉をご存じでしょうか。

スプリング・エフェメラル(Spring Ephemera)とは、直訳すると「春のはかないもの」の意だが、動植物の世界では「春の妖精」と訳される。エフェメラルは成虫期間の非常に短いカゲロウのような、はかない存在を指す言葉。植物では、春の一時期だけ地上に姿を見せる多年草のことをまとめて呼んでいる。代表的なスプリング・エフェメラルは、カタクリ、ニリンソウ、キクザキイチゲ、ヤマエンゴサク、フクジュソウなど。

彼らの戦略は、競争相手が出てくる前にエネルギーを確保することにある。まず植物は光合成するために光を浴びなければならない。日光を得るために、周囲より高く伸びて葉を広げる植物もいれば、一年中葉を出してじっくり日光を取り込もうとする植物もいる。隣り合う植物同士が光を得るために競争をしているのだ。その中で、ライバルの少ない春の短期間に集中して日光を取り込む戦略を選んだ植物こそが、スプリング・エフェメラルだ。

頭上の落葉広葉樹など、周囲の植物がまだ葉を広げてない春先に先んじて葉を広げ、花を咲かせて種子を作り、夏前には店をたたむ戦略。地上に姿を現す期間は4~5週間程度で、群落での開花期間は2週間程と短い。そして一年の大部分は無駄にエネルギーを消費しないように地下茎や球根だけで地中でひっそりと暮らす。パッと咲いてパッと消えてしまう姿は「はかなさ」を思わせるが、実は他の植物の隙間をついた「したたかな戦略家」と言えるのではないだろうか。

さて前置きが長くなってしまったが、今回はこの「春の妖精」(スプリング・エフェメラル)と呼ばれる植物の一つである「カタクリ」(写真①)を取り上げた。 カタクリは早春の落葉樹林を飾る植物として、季節の話題にのぼる球根植物。花は茎先に1輪咲き、花弁のつけ根にはW字形の模様(写真②:蜜標))がある。花は夜や気温の低い日には閉じて開かない。

カタクリは早春の落葉樹林を飾る植物として、季節の話題にのぼる球根植物。花は茎先に1輪咲き、花弁のつけ根にはW字形の模様(写真②:蜜標))がある。花は夜や気温の低い日には閉じて開かない。

葉は開花株では2枚、まだ花が咲かない株では1枚つく。葉には茶色と淡緑色の斑紋のあるものと、ないものがある(写真③:暗紫色の模様と出始めの蕾)。

地下には細長い薄皮に包まれた球根(鱗茎[りんけい])がある(写真④:カタクリの鱗茎=球根)。

果期は5~6月ごろで、花後に結実(写真⑤)して蒴果(さくか)が裂開して種子を落とす。種子にはアリが好む薄黄色のエライオソーム(脂肪酸や高級炭水化物などが大量に含まれる)という物質が付いており、アリに拾われて巣に運ばれることによって生育地を広げている。

種から発芽して、小さい葉が地表に見えるようになるまでに2年、花を咲かせるまでに8年。何年も耐えてやっと花を咲かせるようになって、7~8年の寿命と言われている。斜面を好んで育ち下を向いて花を咲かせる。花弁の中の模様(写真②)は花それぞれに違っている。手鏡で覗いてみるのも良いかも。落葉広葉樹林は約3,000万年前に形成され、カタクリの祖先はこの頃に落葉広葉樹林に出現しカタクリに進化したと考えられている。

呼び名としてのカタクリ(片栗)は別名が多く、一般的にカタコともよばれるが、地方によってカタカゴ、カタコユリ、カタバナ、カッコバナ、ヤマカンピョウの名でよばれることもある。 このカタクリの名前の由来には諸説があり、古代には堅香子(かたかご)と呼ばれていた。カタクリの花が「傾いた籠状の花」のように見えることから「カタカゴ」、それが省略され「カタコ」、さらにユリの花に似ていることから「カタコユリ」、その後「カタクリ」になったという説や、カタクリの葉の形が栗の子葉に似ていることから「片栗」となった、あるいは鱗茎(りんけい)=球根の形(写真④)がクリの実を半分に割ったような姿をしているため、「片栗」と呼ばれたなど諸説ある。

このカタクリの名前の由来には諸説があり、古代には堅香子(かたかご)と呼ばれていた。カタクリの花が「傾いた籠状の花」のように見えることから「カタカゴ」、それが省略され「カタコ」、さらにユリの花に似ていることから「カタコユリ」、その後「カタクリ」になったという説や、カタクリの葉の形が栗の子葉に似ていることから「片栗」となった、あるいは鱗茎(りんけい)=球根の形(写真④)がクリの実を半分に割ったような姿をしているため、「片栗」と呼ばれたなど諸説ある。

カタクリは日本原産といわれ、北東アジア(朝鮮半島、千島列島、サハリン、ロシア沿海州)と日本に分布。日本では北海道、本州、四国、九州の平地から山地の林内にかけて広く分布。主に中部地方・東北地方の山地に多く群生しているが、関西以西、四国、九州では少なく珍しい。九州では熊本県のみに分布し、日本の南限となっている。

昔は日本では落葉広葉樹林のある各地で広く見られたが、近年では乱獲や盗掘、土地開発などによる生育地の減少によって減少。カタクリは数千~数万の大群落を作ることがあり、集団の全個体が入れ替わるには13~40年程かかると推定されている。

日本の主な群生地として、田中澄江が「花の百名山」で奥多摩三山の御前山を代表する花の一つとして紹介し、「新・花の百名山」で三毳山(ミカモヤマ)を代表する花の一つとして紹介したが、私も2回ほど三毳山山麓にある栃木県佐野市にある「万葉自然公園かたくりの里」に行ったが、山麓全体が群生(写真⑥)で、案内所では約200万本株あると宣伝していたのも、うなずけるほどであった。

また、数多くの市町村で「天然記念物」や「市町村の花」として指定されている。

利用としては、地下の鱗茎を日干ししたものからは、40~50%の良質なデンプンが採取できる。調理に用いられる片栗粉は、もともとカタクリの鱗茎から抽出したデンプンのことを言っていたが、精製量がごく僅かであるため、現代ではジャガイモやサツマイモから抽出したデンプンが代用されている。 本来のカタクリから採取したデンプンは片栗澱粉(かたくりでんぷん)といって生薬になり、滋養保健によく、クズのデンプンのように腹痛や、体力が弱った人への下痢止め作用もあるといわれる。

本来のカタクリから採取したデンプンは片栗澱粉(かたくりでんぷん)といって生薬になり、滋養保健によく、クズのデンプンのように腹痛や、体力が弱った人への下痢止め作用もあるといわれる。

カタクリのデンプンを、砂糖や蜂蜜で甘くして、熱湯を注いでかき混ぜると半透明にやわらかく固まり、これを体力の弱った老人や幼児の腹痛に食べさせると、下痢止めに役立つとされた。私が幼少のころ、おやつ代わりに食べていたのは、自生のカタクリ粉でなく、多分ジャガイモ粉だったのだと、いまさらながらに気が付いた次第。

──もののふの八十(やそ)乙女らが汲みまがふ 寺井の上の堅香子の花(万葉集)──

カタクリが「堅香子(かたかご)」として詠まれており、万葉集に一首のみ見られるカタクリを詠んだ歌。750年に大伴家持が越中守として現在の富山県高岡市あたりに赴任していた時に詠んだ歌とされている。

大意は、「お寺の井戸の周りにたくさんのカタクリの花が咲いています。少女たちがおしゃべりしながら楽しそうに水を汲んでいます」だが、意とするところは「生命の象徴である泉の周りで、カタクリの花を摘んで遊ぶ乙女たち。滅びゆく古代軍事氏族の長だった貴公子家持は、実際に少女たちに出会ったのではなく、カタクリの群れ咲くさまに、華やかに着飾った宮廷の娘たちの姿を幻で見た」のだという解釈が有力とされている。

余談だが、馬鈴薯でん粉がなぜ片栗粉と呼ばれるようになったのか。現在、馬鈴薯でん粉を使用していることが多い片栗粉だが、もともとは、「カタクリ」の鱗茎(球根)からとれるでん粉を使用していた。江戸時代、片栗粉は食用だけでなく、消化がよいことから病後の滋養薬としても使われ、お湯に溶かして飲ませていたとも言われる。しかし、カタクリから作られるでん粉はとても少量であったため、原料となるカタクリが多く採取されたことで江戸時代末期には激減。このような中、明治時代以降、北海道で栽培が奨励され、安価で大量生産されるようになった馬鈴薯を原料とするでん粉は、加熱した場合、透明で粘着性の大きい糊液が得られるなどといったカタクリを原料とするでん粉と同じような性質を持つため、片栗粉として使用されるようになった。このように、馬鈴薯でん粉が片栗粉と呼ばれるようになったのは、性質が似ていることなどによる。

余談だが、馬鈴薯でん粉がなぜ片栗粉と呼ばれるようになったのか。現在、馬鈴薯でん粉を使用していることが多い片栗粉だが、もともとは、「カタクリ」の鱗茎(球根)からとれるでん粉を使用していた。江戸時代、片栗粉は食用だけでなく、消化がよいことから病後の滋養薬としても使われ、お湯に溶かして飲ませていたとも言われる。しかし、カタクリから作られるでん粉はとても少量であったため、原料となるカタクリが多く採取されたことで江戸時代末期には激減。このような中、明治時代以降、北海道で栽培が奨励され、安価で大量生産されるようになった馬鈴薯を原料とするでん粉は、加熱した場合、透明で粘着性の大きい糊液が得られるなどといったカタクリを原料とするでん粉と同じような性質を持つため、片栗粉として使用されるようになった。このように、馬鈴薯でん粉が片栗粉と呼ばれるようになったのは、性質が似ていることなどによる。

さらなる余談だが、カタクリの花びらはそり返り(写真②)面白い形をしている理由は、カタクリが、チョウやマルハナバチなどの送粉者が吸蜜に訪れ受粉をしてもらうため。

花びらの根元に蜜があり、蜜を吸いに来た昆虫に花粉が付き、別の花に移動し受粉が行われる。花びらの内側に山型の模様(写真②:暗紫色の線=蜜標)があり、それを目印に昆虫が寄って来る。反り返っていることで、昆虫が花を見つけやすく蜜を吸うことが出来るからだ。

この投稿がアップされた頃から(3月下旬過ぎ)各地でカタクリが咲き始めるので、皆様も現地へ足を運んではどうですか。スマホで「カタクリ、関東地区等」で検索すれば探せますよ。

2023年2月20日

ツバキ

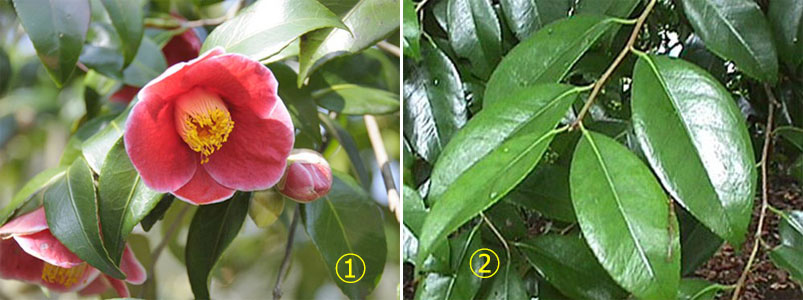

今回は、この時期に皆様も良く見かけられるであろう「ツバキ」を取り上げてみました。 名前の由来には諸説があり、厚みのある葉の意味で「あつば木」、つややかな葉の「艶葉木(つやばき)」、光沢のある葉の「光沢木(つやき)」などがあるが、花(写真①)より葉(写真②)の美しさが名前の由来とされる説が多いのがおもしろい。なお、「椿」の字は春を代表する木という意味で、日本が独自にあてたものであり、「椿」の字の音読みは「チン」で、椿山荘などの固有名詞に使われたりする。

名前の由来には諸説があり、厚みのある葉の意味で「あつば木」、つややかな葉の「艶葉木(つやばき)」、光沢のある葉の「光沢木(つやき)」などがあるが、花(写真①)より葉(写真②)の美しさが名前の由来とされる説が多いのがおもしろい。なお、「椿」の字は春を代表する木という意味で、日本が独自にあてたものであり、「椿」の字の音読みは「チン」で、椿山荘などの固有名詞に使われたりする。

日本原産であるツバキは「ヤブツバキ」のことで、これが一般的にツバキと呼ばれ、ヤマツバキ(山椿)の別名でも呼ばれる。ツバキ(椿、海柘榴)またはヤブツバキ(藪椿)は、ツバキ科ツバキ属の常緑性の低木から小高木で、普通は高さ5~10m 前後になり、高いものでは樹高15 mにもなる。ただしその成長は遅く、寿命は長い。照葉樹林の代表的な樹木。和名としてのツバキは野生種のことだが、一般的に本種を交配親にもつ園芸品種も単にツバキとして扱われる。さらにツバキ属全体を指してツバキと呼ばれることもあるため、流通の現場では間違いを避けるため「ヤブツバキ」と呼ぶこともある。日本にはヤブツバキ(ヤマツバキ)とユキツバキの二種が野生していて、現在の園芸種は、これらと中国産のトウツバキ(唐椿)を交配させてできたもの。

花期は冬から春(2月∼ 4月)で、早咲きのものは冬さなかに咲く。花は紅色の5弁花で、枝の先に1個ずつ下向きに咲く(写真①)。花弁は長さ3 ~5 cmで筒状に咲き、平らには開かない。1枚ごとに独立した離弁花だが、5枚の花弁と多くの花糸(雄しべ)の下半分が合着した筒形(写真③)になっていて、散るときは花弁と雄しべが一緒に落花する。

花期は冬から春(2月∼ 4月)で、早咲きのものは冬さなかに咲く。花は紅色の5弁花で、枝の先に1個ずつ下向きに咲く(写真①)。花弁は長さ3 ~5 cmで筒状に咲き、平らには開かない。1枚ごとに独立した離弁花だが、5枚の花弁と多くの花糸(雄しべ)の下半分が合着した筒形(写真③)になっていて、散るときは花弁と雄しべが一緒に落花する。

ヤブツバキの果実(写真④)は大きく、9 ~11月に熟し、直径4~5cmある。果皮は厚く、熟すと3つに裂開して(写真⑤)中から大きな種子がのぞく。中に包まれている種子(写真⑥)も3つであることが多い。

種子の中には油が含まれており、椿油をとる。伊豆七島や長崎の五島列島などが有名であり、椿油を採取するためにヤブツバキの純林が仕立てられてきた。日本では菜種などの油用植物から油を採ることが多かったが、畑として開墾しにくい山地における油用植物としては貴重な存在であった。

分布として、日本では北海道南西部、本州、四国、九州、南西諸島、日本国外では朝鮮半島南部と中国、台湾が知られる。本州中北部にはごく近縁のユキツバキがあるが、ツバキは海岸沿いに青森県まで自然分布し、ユキツバキはより内陸標高の高い位置にあって住み分ける。主に海沿いや山地に自生する。

ツバキは寒い冬の間も枯れることなく、緑色の葉を維持している常緑樹。マツやタケに代表されるように、冬の間も緑色の葉を保つ常緑樹は、不思議な力を持つとされてきた。ツバキも、古来から不思議な力を持つ神聖な木とされてきた。寺などによく植えられているのはそのためである。

ここで、ツバキ(写真⑦)とサザンカ(写真⑧)との見分け方だが、ツバキは花弁が個々に散るのではなく萼(がく)と雌しべだけを木に残して丸ごと落ちるが、サザンカは花びらが個々に散る。ツバキは雄しべの花糸が下半分くらいくっついている(写真⑦)が、サザンカは花糸がくっつかない(写真⑧)。

ここで、ツバキ(写真⑦)とサザンカ(写真⑧)との見分け方だが、ツバキは花弁が個々に散るのではなく萼(がく)と雌しべだけを木に残して丸ごと落ちるが、サザンカは花びらが個々に散る。ツバキは雄しべの花糸が下半分くらいくっついている(写真⑦)が、サザンカは花糸がくっつかない(写真⑧)。

ツバキは、花は完全には平開しない(カップ状のことも多い)。サザンカは、ほとんど完全に平開する。ツバキの花期は早春に咲くのに対し、サザンカは晩秋から初冬(10~12月)にかけて咲く。

ここで、花全体がポトリと落ちるしくみだが、冬の間、緑の葉を保っているだけでなく、ツバキはまだ寒いうちに赤い花を咲かせる。この赤い花には意味がある。赤色は遠くからでも目立つ色。ツバキは赤い色で花を目立たせているのだ。

一般に植物の花は昆虫を呼び寄せて、花粉を運ばせるが、ツバキが咲く寒い時期に、花粉を運ぶ虫は少ない。ツバキの花の花粉を運ぶのは鳥。ツバキは鳥を呼び寄せて、花粉を運ばせようとしている。虫を呼び寄せるのと違い、鳥を呼び寄せるためには、それなりに餌を用意しなければならない。そのため、ツバキの花はたくさんの蜜を持っている。そして、メジロやヒヨドリなどの鳥を呼び寄せて花粉を運ばせている。

鳥に花粉を運ばせるツバキが、寒い時期に花を咲かせるのにも理由がある。暖かい季節に花を咲かせても、鳥たちは餌となる虫を取るのに忙しくて、とても花の蜜など吸いには来ない。そのため、鳥の餌となる虫の少ない時期に花を咲かせる。 しかし、鳥に花粉を運ばせるためには、さまざまな工夫が必要。何しろ、昆虫と違って鳥は頭が良い。鳥の立場に立ってみれば、花粉にまみれることなく、蜜だけを吸ってやろうという気になる。そんな鳥と知恵くらべをして、何とか鳥に花粉をつけなければならない。そのため、ツバキは花の構造にも巧みな秘密がある。雄しべ(写真③)は下半分がくっついて、丈夫な筒状になっている。この筒の奥に蜜が隠されているので、鳥が蜜を吸おうとくちばしを入れると、口のまわりに花粉が付くようになっている。しかし、悪賢い鳥は、花の横をくちばしでつつけば、花粉で汚れることなく蜜を手に入れることができる。そこでツバキの花は、筒の根元をくちばしでつつかれて、蜜を横取りされないように、花の根元を丈夫なガクで守っている。こうして、正面から筒の中にくちばしを入れないと、蜜を吸えないようになっている。

しかし、鳥に花粉を運ばせるためには、さまざまな工夫が必要。何しろ、昆虫と違って鳥は頭が良い。鳥の立場に立ってみれば、花粉にまみれることなく、蜜だけを吸ってやろうという気になる。そんな鳥と知恵くらべをして、何とか鳥に花粉をつけなければならない。そのため、ツバキは花の構造にも巧みな秘密がある。雄しべ(写真③)は下半分がくっついて、丈夫な筒状になっている。この筒の奥に蜜が隠されているので、鳥が蜜を吸おうとくちばしを入れると、口のまわりに花粉が付くようになっている。しかし、悪賢い鳥は、花の横をくちばしでつつけば、花粉で汚れることなく蜜を手に入れることができる。そこでツバキの花は、筒の根元をくちばしでつつかれて、蜜を横取りされないように、花の根元を丈夫なガクで守っている。こうして、正面から筒の中にくちばしを入れないと、蜜を吸えないようになっている。

ツバキの花が散ることなく、花全体がポトリと落ちるのは、花をバラバラにされて蜜を奪われないように、ガクを中心に、花びらや雄しべがしっかりとした構造をしているから。それでも、花が上向きに咲いていると、鳥たちが上からいろいろと花を攻撃してくるかもしれない。そのため、ツバキの花は下向きに咲いて、鳥たちにゆっくりと蜜を吸わせないようにしている。しかし、下向きに咲いていると、蜜が流れ出てしまう。そのため、雄しべと雄しべの間に細い溝を作り、毛細管現象で蜜を保つように工夫されているという(写真③)。何という巧みな工夫の数々だろう。先駆けて春に咲くということは、そういうことなのだ。

椿油は、種子(実)に熱を加えずに押しつぶして搾った油で、「東の伊豆大島、西の長崎五島列島」の名産品として有名。高級食用油、機械油、整髪料、養毛剤として使われるほか、古くは灯りなどの燃料油としてもよく使われた。

ツバキの花は古来から日本人に愛され、万葉集のころからよく知られ、京都市の龍安寺には室町時代のツバキが残っている。万葉集において、ツバキが使用された歌は9首ある。サクラ、ウメといった題材と比較すると数は多くない。

ツバキの花は古来から日本人に愛され、万葉集のころからよく知られ、京都市の龍安寺には室町時代のツバキが残っている。万葉集において、ツバキが使用された歌は9首ある。サクラ、ウメといった題材と比較すると数は多くない。

茶道でも大変珍重されており、冬場の炉の季節は茶席が椿一色となることから「茶花の女王」の異名を持つ。歴史的には、ツバキは日本書紀において、その記録が残されている。

景行天皇が九州で起こった熊襲の乱を鎮めたおり、土蜘蛛に対して「海石榴(ツバキ)の椎(つち)」を用いた。これはツバキの材質の強さにちなんだ逸話とされており、正倉院に納められている災いを払う卯杖(うじょう:邪気を祓う道具の1つ)もその材質に海石榴が用いられているとされている。

また、美術や音楽の作品にもしばしば取り上げられている。例えば、西洋ヨーロッパでは17世紀末に園芸植物として大流行し、19世紀の小説「椿姫」(アレクサンドル・デュマ・フィスの小説、またそれを原作とするジュゼッペ・ヴェルディのオペラ)にも主人公のヒロインが好きな花として登場する。

花がポトリと落ちる様子から、馬の世界においても落馬を連想させるとして、競馬の競走馬や馬術競技馬の名前としては避けられる。特に競馬では、過去にはタマツバキの様な名馬もいるが、1969年の第36回東京優駿(日本ダービー)で大本命視されたタカツバキが、スタート直後に落馬で競走中止するというアクシデントを起こして以降、ほとんど付けられることがない。

また、武士は、打ち首により首が落ちる様子に似ていることを連想させることを理由にツバキを飾るのを好まなかったという話もあるが、それは幕末から明治時代以降の流言であり、江戸時代に忌み花とされた記述は見付からない。逆に武家屋敷などでもツバキはよく植えられた。もともと冬の間も緑を保つツバキは神聖な植物とされた。そして、散るのではなく、花ごと落ちるツバキは武家社会でも「潔し」とされて好まれた。

余談だが、「ツバキ」の名が付いた空港がある。そうです。今放映中のNHKドラマの連続テレビ小説「舞いあがれ」の舞台となった五島列島です。そこは福江空港で、長崎県五島市にある地方管理空港で、愛称は特産品にちなんだ「五島つばき空港」。対外的には「五島福江空港」として案内される。なんと、椿油生産量日本一を誇る長崎県(令和3年全国シェア43%)、その内8割が五島産との事。

他にも花の名が付く空港がある。宮崎ブーゲンビリア空港(正式名称は宮崎空港)。ブーゲンビリアは熱帯に生息する花で、その花のイメージが「宮崎の人々の温和な心・温かいおもてなしの精神を表している」という考えから選ばれたそうだ。

2023年2月20日

クロマツ

今回は、門松も外れた時期となったので、クロマツ(アカマツも含め)を取り上げてみました。門松に関しては、2022.1月上半期の「四季の植物(タケ)」で記したので参考願えればと思います。

クロマツ(黒松)は、日本と韓国の海岸に自生するマツ属の1種。針葉はアカマツより硬く、枝振りも太いことから男性的と解釈され、別名「雄松(オマツ)」や「男松(オトコマツ)」とも呼ばれる。生命力が強いため、古くから長寿と繁栄を象徴する縁起の良い木として和風庭園の主役や慶事の装飾として使われるほか、砂防、造林などの実用を目的として海岸沿いに植栽されることも多い。 単にマツあるいは松の木などという場合は、クロマツかアカマツを示すことが多い。両者の名前は樹皮の色合いに由来するが、樹齢を重ねると共に黒褐色になるため見分けの難しい場合もある。一般に西日本ではアカマツよりもクロマツが多い。

単にマツあるいは松の木などという場合は、クロマツかアカマツを示すことが多い。両者の名前は樹皮の色合いに由来するが、樹齢を重ねると共に黒褐色になるため見分けの難しい場合もある。一般に西日本ではアカマツよりもクロマツが多い。

海辺の景勝地にあるマツはこのクロマツであることが多く、名所としては天橋立(京都府宮津市)、三保の松原(静岡県静岡市)、気比の松原(福井県敦賀市)、虹の松原(佐賀県唐津市)などが知られる。なお、三保、気比、虹の松原を「日本三大松原」と呼ぶ。

クロマツは神社仏閣に多いが、これは日本人がクロマツを神が降臨する依代(よりしろ:神霊が招き寄せられて乗り移るもの)として利用してきた歴史的な背景によるものであり、クロマツをこの世とあの世の境に植える境木とする考えもある。

葉は長さ10~15センチ、幅1~2ミリで2本一組になって生じる。別名の男松(雄松)は、アカマツ(女松/雌松という)に比べて葉が太くて長いことや、全体に力強さがあることに由来。

葉は長さ10~15センチ、幅1~2ミリで2本一組になって生じる。別名の男松(雄松)は、アカマツ(女松/雌松という)に比べて葉が太くて長いことや、全体に力強さがあることに由来。

雌雄同株で4~5月に楕円形の花が咲く。雄花(写真①:新枝の基部に多数できる)は黄色で、雌花(写真②:雌花は少し遅れて枝先に二つずつ咲く)は紫がかった色をしているので見分けやすいが、雄花の方が圧倒的に多く、雌花は見付けにくい。

クロマツは自分以外の木の花粉を優先的に受粉する「他家受粉」の性質を持ち、なるべく自分の花粉を受粉しないよう雌花は雄花よりも遅く、なおかつ高い位置に咲く。

雌花の後にできるマツボックリ(写真③)は、長さ5~7センチの卵形で先端が尖り、開花の翌年秋に熟して開く。食用にはならないが、イスカ、ホシガラス、ヒガラなどの野鳥は好んでこれを食べる。 「松ぼっくり」は、正式名を「松かさ」と言い、漢字では「松笠」「松傘」「松毬」と書く。その正体は、松の木がつける「球果」と呼ばれる果実で、硬い鱗片が集まってできた「球果」の中には種子が入っていて、水に濡れて湿ると鱗片が閉じ、逆に乾燥して乾くと鱗片が開く。この性質を利用して「松」は、風のある晴れた日に遠くの場所へ種を飛ばしている。

「松ぼっくり」は、正式名を「松かさ」と言い、漢字では「松笠」「松傘」「松毬」と書く。その正体は、松の木がつける「球果」と呼ばれる果実で、硬い鱗片が集まってできた「球果」の中には種子が入っていて、水に濡れて湿ると鱗片が閉じ、逆に乾燥して乾くと鱗片が開く。この性質を利用して「松」は、風のある晴れた日に遠くの場所へ種を飛ばしている。

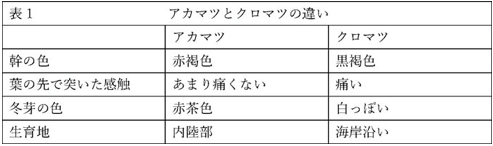

ここでクロマツとアカマツの違い(表①)だが、大雑把にいうと海辺に生えているのがクロマツ、山地に生えているのがアカマツ。クロマツは幹が褐色(黒味)で新芽が白い(写真④)のに対して、アカマツは幹が赤茶色で新芽が茶色(写真⑤)なので見分けが付く。アカマツとクロマツの違いは、幹の色でほぼ見分けることができるが、葉の先端で突いた感触や、冬につく冬芽の色を確かめることによってより確かになる。 日本で見られる松(マツ属)には、アカマツ、クロマツのほかに、ゴヨウマツ(五葉松)、ヒメコマツ(姫小松)、ハイマツ(這松)、リュウキュウマツ(琉球松)、ヤクタネゴヨウ(屋久種子五葉)、チョウセンゴヨウ(朝鮮五葉)など8種類あると言われる。また、近縁種に、モミ属のトドマツ(椴松)、トウヒ属のエゾマツ(蝦夷松)、カラマツ属のカラマツ(唐松)がある。

日本で見られる松(マツ属)には、アカマツ、クロマツのほかに、ゴヨウマツ(五葉松)、ヒメコマツ(姫小松)、ハイマツ(這松)、リュウキュウマツ(琉球松)、ヤクタネゴヨウ(屋久種子五葉)、チョウセンゴヨウ(朝鮮五葉)など8種類あると言われる。また、近縁種に、モミ属のトドマツ(椴松)、トウヒ属のエゾマツ(蝦夷松)、カラマツ属のカラマツ(唐松)がある。

和名クロマツの由来は、アカマツと比較して、幹の樹皮が黒褐色である松であることから名付けられた。マツ(松)の語源については、正確にはよくわかっていないが、樹齢を長く保つことから、「タモツ」から「モツ」、さらに「マツ」と転訛したという説や、冬に霜や雪を待っても何も変化がないので「待つ」から来ているとする説などが言われている。また神様に来て頂くのを「待つ」、めでたい木からマツという説もある。

文化面からみると、日本ではクロマツは神が降臨する依代(よりしろ)と解釈され、正月には門松を立てて神様に来て頂く目印にした。クロマツは冬でも緑を保つ常緑樹であることと、長寿であると思われていることがその理由。

また、日本の海岸にあるクロマツは、防風、防砂、防潮のために人為的に植えられてきた海岸林のため、「白砂青松」という言葉もある。季節風を防ぐために、一定の高さで整然と刈り込まれたクロマツの屋敷林のことを築地松とよんでいる。

利用としては、防風の機能を有する樹種(防風樹)として知られる。防風林のほか汚染と塩害に強いため砂防林・防砂林・防潮林や街路樹に使われる。いわゆる浜にある松原はクロマツで構成される。また、江戸時代の東海道をはじめとする旧街道沿いに並木として植えられた樹種の多くがクロマツであり、一里塚にもよく植えられた。

利用としては、防風の機能を有する樹種(防風樹)として知られる。防風林のほか汚染と塩害に強いため砂防林・防砂林・防潮林や街路樹に使われる。いわゆる浜にある松原はクロマツで構成される。また、江戸時代の東海道をはじめとする旧街道沿いに並木として植えられた樹種の多くがクロマツであり、一里塚にもよく植えられた。

「松」の樹木は、主に建築材として利用され、松の木から分泌される天然樹脂の「松ヤニ(松脂)」は、弦楽器(バイオリンなど)の弓やバレエのトゥーシューズの滑り止めに使われている。

さて秋の味覚の王様である「松茸(マツタケ)」(アカマツの近くに出る)だが、市場に出回っている「松茸」の9割以上は輸入もので、国産のものは数%しかない。輸入先のトップは中国で、その割合は65%以上。2位以降の国は、トルコ、アメリカ、カナダ、韓国など。

一般的なキノコは「腐生菌(ふせいきん)」と「菌根菌(きんこんきん)」の2種に分類され、松の近くに生える「松茸」はこの「菌根菌」に属し、松の根から直接エネルギー源である糖を受け取って成長している。ここで腐性菌とは、堆肥や樹木を分解して、そこから栄養を吸収するキノコ(シイタケ、エノキ、ブナシメジなど)であり、菌根菌は 生きた植物の根に付着して養分を与え合い、共生しながら育つキノコ(松茸、本シメジ、トリュフなど)の事。

松茸の生態については詳しくは分かっていないが、アカマツの根元に「シロ」と呼ばれる快適な場所を見つけ出し、そこを「城根(しろね)」にして成長すると言われている。また、完全に生育するためには、日照量・気温・湿度などの様々な自然条件が揃う必要があり、その存在はまさに「偶然の賜物」。

国産の「松(マツ)」は、近年、枯渇の危機に瀕していて、その主な原因が「マツノマダラカミキリ」というカミキリ虫が、マツ類を枯らす病原線虫「マツノザイセンチュウ」を運ぶことで生じる「マツ枯れ病(松くい虫病)」。マツノマダラカミキリは、海外から輸入された丸太に付着して国内に侵入した外来のカミキリ虫。夜行性で6月から7月に羽化し、成虫になってからマツなどの樹木を食べる。

「マツ枯れ病」は次のようなメカニズムで起こると考えられている。

①「カミキリ(マツノマダラカミキリ)」の体内に「線虫(マツノザイセンチュウ)」が寄生

②「カミキリ」が松を食害する際に「線虫」が松の内部に侵入

③増殖した「線虫」が、根から吸い上げた水を葉に送る「仮道管」を詰まらせる

④葉が水不足になって松が枯れる

さてここからは余談だが、皆様は「花札(花合わせに用いるカルタ)」で遊んだことはありますか。花札の1月札(図⑥:鶴と松)では、「松」が新年にふさわしい縁起の良い植物として「鶴」と一緒に描かれているが、実際の「鶴」が「松」に寄ってくることはない。「松」に寄ってくるのは「コウノトリ」で、「コウノトリ」は松の木に巣をつくり、子どもを生んで育てる。

さてここからは余談だが、皆様は「花札(花合わせに用いるカルタ)」で遊んだことはありますか。花札の1月札(図⑥:鶴と松)では、「松」が新年にふさわしい縁起の良い植物として「鶴」と一緒に描かれているが、実際の「鶴」が「松」に寄ってくることはない。「松」に寄ってくるのは「コウノトリ」で、「コウノトリ」は松の木に巣をつくり、子どもを生んで育てる。

ではどうして「松」と「鶴」がペアで描かれているのか。実はこれ、実際の様子を描いたものではない。古くから「鶴」は、白い羽と老人の白髪をかけて、「松」「亀」に続く「長寿の象徴」と考えられていて、同様に「松」も、冬の寒さの中で枯れずに緑のまま輝き続けることから、「不老長寿のシンボル」として人々に崇められていた。それらの 経緯で、同じ「長寿」同士の「松」と「鶴」がペアで1月札に描かれ、そこに縁起担ぎのニュアンスが込められるようになった。

ちなみに「松」と同様に、冬の厳しい寒さの中でも耐え抜く植物には、他に「竹」と「梅」があり、これら3種類の植物は合わせて「厳寒の三友(げんかんのさんゆう)」、もしくは「歳寒の三友(さいかんのさんゆう)」と呼ばれている。

ところで「パイナップルの語源」はご存じですか。トロピカルフルーツの王者である「パイナップル(pineapple)」の名前は、松の英名「パイン(pine)」に由来するもので、果実にあたる部分が松かさ・松ぼっくりに似ていて、その味がりんご(apple)のようであることから「pineapple」となったと言われている。

なお、皇居前の大芝生広場に点在しているクロマツは約2000本あり、皇居内の深い森と対照的に開放的でしかも荘厳な雰囲気を保持し、皇居外苑を代表する美しい風景となっている。

江戸城築造前、この一帯は入江となっていて丘陵部にはクロマツが自生していた。皇居前の広場に植栽され始めたのは明治21年からで、その後、昭和14年~18年にかけて実施された「皇紀2600年記念宮城外苑整備事業」により、現在のような姿となった。

植物にもいろいろ歴史があるが、今回クロマツ(松)を記していて、下記の和歌を見つけた。

──門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし── 一休和尚(1394~1481)

我々年代にとっては、身に染みる和歌ですね。