歳時記

2023年12月25日(月)

老いらくの恋(八つ手)

厳しい寒気の中、厄を払うという大きな手のひらのような葉を広げ、頂(いただき)に白く浮き立つ花を咲かせる八つ手。温暖な地の山林に自生する日本原産の種で、古くから庭木としてもなじみ深い。玄関前や家の裏側に植えられることが多いが、これは霜にも負けないたくましい生命力と、葉の形から邪悪なものを防ぎ、退散させる力があると信じられてきたためである。

名前の由来は、8枚ほどに裂ける葉の形状が手のひらのように見えることから。樹高は2~3メートル。葉の長さは20~40cm。長い葉柄を持ち、茎の先に集まってつく。葉は掌状で7~9枚に裂ける。茎の頂に白色の小花が集まった径2~3cmの花序を円錐状につける。

花には独特の異臭があるが、これは蝶などが少ない季節に、少しでも虫を引き寄せるためといわれる。

ところで、標掲の「八つ手深き……」、私の理解では廊下の先にある便所(昔は「トイレ」という言葉はなかった。)で用を足した後、手水の水で手を洗っている時などにふと目にした光景のように思えるが、皆さんはどのようなイメージを抱かれるだろうか。

が、すごいのはこれを詠んだ川田順という作者の方である。

川田順は1882年(明治15年)東京・浅草生まれ、東京帝国大学法学部政治学科卒業の歌人で、実業家であった。住友の出世頭として注目され、1930年理事に就任後、一足飛びに住友総本社の常務理事に昇進した。1936年、住友の総帥である総務理事就任もほぼ確定していたが、突如、自分はその任にあらずとして自己都合で退職してしまった。その間、佐佐木信綱門下の歌人として新古今和歌集の研究家としても活躍した。

1939年(昭和14年)に妻を亡くし、1944年から元京都帝国大学経済学部教授・中川与之助の妻で歌人の鈴木俊子の作歌指導に当たる。川田と中川は旧知の間柄であったが、俊子に「新古今和歌集」研究の手伝い等をしてもらううちに親しくなって行きます。

樫の実のひとり者にて終わらむと 思へるときに君あらはれぬ

1947年、このとき俊子は既に3児の母でしたが、彼女に愛を告白し、二人の交際は人目を忍ぶ仲へと発展していきます。

別れ来てはやも逢ひたくなりにけり 東山より月出でしかば

板橋をあまた架けたる小川にて 君が家へは五つ目の橋

川田は度々俊子を家まで訪ねて行き、また一緒に外へ出かけるようになります。

我が髪の白きに恥ずるいとまなし 溺るるばかり愛しきものを

しかしこのような関係が俊子の夫・中川に知られぬはずがありません。

橋の上に夜深き月に照らされて 二人居りしかば事あらはれき

そんな中、二人はとうとう師弟関係を越えて結ばれるのです。

相触れて帰りきたりし日のまひる 天の怒りが春雷ふるふ

ついにわれ生き難きかもいかさまに 生きむとしても生き難きかも

川田は、俊子と別れることを中川に誓うが、人間の業はそんな簡単に断ち切れるものではなく、再び逢瀬に身をやつすこととなります。そして翌年、とうとう中川夫妻を離婚に追い込んでしまうのです。こうなると川田もこのままではいられません。自責の念に駆られた彼は亡妻の墓前で自殺を図ります。

一命はとりとめましたが、事前に谷崎潤一郎らの友人に遺書を送ったり、東京朝日新聞社の出版局長に告白録「恋の重荷」と題した長詩を送っていたことなどから、自殺未遂の顛末や俊子との交際が世間に広く知られるようになるのです。そして川田の詩の一節「墓場に近く老いらくの、恋は怖るる何ものもなし」からとった「老いらくの恋」が流行語となります。

これの世に再び生きてはじめての 外出の道の冬の夜の月

たまきはる命うれしもこれの世に 再び生きて君が声を聴く

翌1949年、めでたく二人は結婚。時に川田67歳、俊子41歳であった。再婚後は京都から神奈川に居を移し、俊子の2児を引き取って同居生活を始めます。

恵まれたこれまでの生活を失った二人の生活は、当初は大変なものだったらしいが、それらはやがて静かな深まりの中に落ち着いて行くのです。

わが夢はうつつとなりてさびしかり 田舎のすみかに枕を並ぶ

夜をふかみ遠き蛙のこゑきこゆ さらに遠くに浪の音あり

川田は1963年には日本芸術院会員となりますが、3年後の1966年1月22日、動脈硬化症でこの世を去ります。

川田と俊子をめぐる騒動に関しては、本人らが告白手記を発表したのをはじめ、志賀直哉、辻井喬などが戯曲、小説などで発表しています。

川田順と俊子の「老いらくの恋」。

これほどまでの激しい愛に生きた二人に心から拍手を送りたい。自分にはとてもこんな強さも執念もないなと思いながらも、どこかうらやましい気持ちが先にたつ。

とはいえ、傘寿を過ぎた身ではあるが心はいつまでも青春だ。できればもう一度恋の炎を燃やしてみたい。恋も再婚もしてくれるなと言い残してあの世へ旅立った妻も、9年も経ったいまでは、もう許してくれるのではないか。

なに「そんなに甘くはない」ですと?

それよりも、こんな老体の方を振り向いてくれる相手がいるかどうか、そちらの方が問題だ。

三沢 充男

2023年11月20日(月)

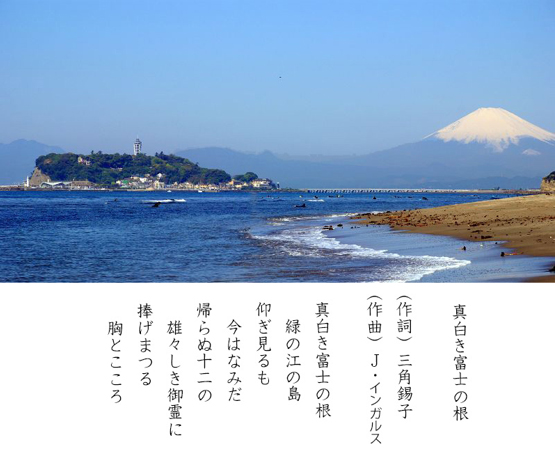

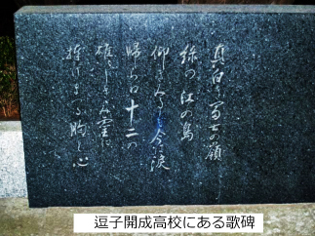

真白き富士の根

「真白き富士の根」(二木紘三の「うた物語」参照)という歌は知っていても、その元となった遭難事故のことを詳しく知っている人は少ないのではないか。歌詞の内容からある程度の推測は付くけれども、その時代や具体的な事故の内容となるとあやふやになる。

介護老人保健施設で介護士として働いていた頃、レクリエーションの時間にお年寄りに歌の指導をしていたが、多くの老人たちはこの歌をよく知っていた。でもどんな事件があったのかとなるとほとんどの人は知らなかったので、歌と一緒にこのお話も併せて説明すると、歳と共に涙腺の緩くなったお年寄りの中には涙を浮かべる人もいて、皆さんとても感動していた。

最初にこの話を知った私は、さらに詳しく知りたいと思い、宮内寒彌という作家が書いた「七里ヶ浜」(平林たい子文学賞を受賞)という小説を読んでみた。この本はすでに絶版になっていたが、古書の検索サイトで調べて、取り寄せたのである。

小説という形式をとってはいるが、その実質はルポルタージュであったので、これらをもとに、事故の顛末のあらましを述べれば、次のとおりである。

明治43年(1910)1月23日午後、神奈川県・逗子開成中学校の生徒11名と小学生1人の計12名(旧制の中学や高等小学校の生徒だったので、歳は数えで23歳~15歳であった。)は、逗子町の田越川の河口から江ノ島に向けて練習用のボート「箱根号」を漕ぎ出した。地元の漁師たちは止めたが、晴天で風もさして強くなかったことから、少年たちは出航したのであった。

ところが七里ヶ浜の沖合まで来た頃に海が荒れ出し、突風にあおられてボートは転覆、全員が海に投げ出された。そのうちの1名がオール2本に捉まって人事不省のまま稲村ケ崎沖合を漂流していたのを漁船が発見し、救い上げられたことから少年たちの遭難が判明、ただちに捜索が開始された。

この捜索は地元漁船30余隻のほか、海軍横須賀鎮守府から派遣された駆逐艦2隻、清水港から横須賀軍港へ帰投中の第2水雷艦隊所属の水雷艦2隻も加わっての大捜索であったが、遭難者全員の遺体が発見されたのは、事故発生から4日後の1月27日であった。そして漁船に救われた1名も含めて、12名全員の死亡が確認されたのであった。

2月6日、この中学校の校庭で追悼大法要が行われた。学校当局によるこの合同慰霊祭の参列者は、逗子開成中学校教職員30余名、生徒350余名、逗子小学校教職員・生徒100余名、姉妹校の鎌倉女学校教職員・生徒80余名、正式に招待された遺族・来賓が千余名だったが、このほかに式場周辺に自発的に参集した地元村民その他の会葬者は合わせて四千名を超えていた。

このように異例ともいえる盛大な慰霊祭となったのは、新聞などで大きく報道されたことから、12名の遭難生徒に対して世間の同情と関心が集まったためと思われる。さらにこの盛大さは参列者の数だけではなく、追悼大法会を取り仕切る大導師の役は東京芝増上寺の堀尾貫務大僧正が務め、副導師には鎌倉建長寺管長、同円覚寺管長などそうそうたる高僧が務めたのをはじめ、近隣の寺僧150余名が参加したことなどからも窺われる。

海軍横須賀鎮守府長官や神奈川県知事などの弔辞、遺族・関係者の焼香などに続いて、開成生徒による「葬送の曲」の吹奏などの告別の儀が終了すると、今度は最後列に控えていた鎌倉女学校上級生徒70余名が三角錫子教諭に先導されながら、静々と祭壇の前に進み出た。

黒紋付、黒袴姿で整列した鎌倉女学校の生徒たちが、同じ喪服姿の三角教諭のオルガン伴奏により鎮魂歌として歌ったのが、この歌であった。

曲は、19世紀アメリカの牧師で作曲家のジェレマイア・インガルスが讃美歌として作曲したもの。それに、同中学校の系列校・鎌倉女学校で数学の教師をしていた三角錫子(みすみ・すずこ)が詞をつけたのだった。

歌詞は6番まであるが、標掲の1番に続く2番と3番の歌詞を、参考までに次に掲げる。

2 ボートは沈みぬ 千尋(ちひろ)の海原

2 ボートは沈みぬ 千尋(ちひろ)の海原

風も浪も 小さき腕(かいな)に

力もつきはて 呼ぶ名は父母(ちちはは)

恨みは深し 七里が浜辺

3 み雪は咽(むせ)びぬ 風さえ騒ぎて

月も星も 影をひそめ

みたまよいずこに 迷いておわすか

帰れ早く 母の胸に

このように歌い続けられていく追悼歌の歌詞には、真白き富士と緑の江の島が目に浮かぶ七里ヶ浜の沖合で遭難した生徒の死を悲しみ悼む思いが込められ、哀調を帯びた旋律と共に、並み居る人々の胸を打った。式場の内外を合わせて五千名を超える弔客の間からも貰い泣きのような嗚咽の声が聞こえはじめ、やがて6番が終る頃には会葬者の大合唱となっていたという。

三角錫子教諭は石川県金沢市の出身で、女子高等師範学校(現・お茶の水女子大)を卒業後、各地の女学校で教師を務めた。後にトキワ松学園の前身校・常磐松女学校を設立するなど、女子教育に多大の貢献をした人である。

大正4年(1915)8月、この歌のレコードが発売されたことから、全国で歌われるようになった。原題は「七里ヶ浜の哀歌」だったが、歌い出しのフレーズをとって「真白き富士の根」と呼ぶのが定着している。

昭和10年(1935)に松竹が、同29年(1954)に大映が、それぞれ事件を映画化。この大映版のタイトルが「真白き富士の嶺(ね)」となっていたことから、この歌も、そう表記されることがある。

この話の主題は以上のとおりであるが、実はこの話には余話として、もう一つの悲しい物語があった。

実は、この「七里ヶ浜」を書いた宮内寒彌氏の亡父は、当時逗子開成中学校で地理歴史科の教師をしていた石塚己三郎であった。石塚教諭はある日、親友の三村教諭から、この話のもう一人の主人公である三角錫子先生の結婚相手としてお見合いを勧められたのだった。三村教諭の細君は三角先生と同じ鎌倉女学校の教師をしていて親しい仲であり、そのご夫婦が石塚教諭ならと白羽の矢を立てたのであった。三角先生は年上ではあったけれど才色兼備で、彼も予てから思いを寄せており、この見合い話を密やかに期待もしたのであったが、実はその話の当日にこの遭難事故が起きてしまったのである。

この遭難事故で死亡が判明した12名のうち、7名は寄宿舎生であり、悲運なことに石塚教諭はその寄宿舎の舎監であった。生徒たちは外出中であった舎監の許可を得ないまま、無断で出航して遭難したのだから、石塚舎監には何ら責任はないのだが、新聞報道等によってこの事故が世間の注目を集め、日を追うごとに少年たちの死に同情が集まり、美化されていくにしたがって、あたかも石塚舎監の監督不行き届きととして、その責任が叫ばれるようになった。そのうえ「帰らぬ十二の雄々しき御霊に」とまで呼びかけて、遭難生徒の死を悼み、その霊を慰めたいと願う気持ちの強い三角先生の結婚相手としては、この自分は全く相応しくないという思いに駆られるようになった。そして慰霊祭の翌日、彼は辞表を出して逗子開成中学校を後にしたのである。

事故がなければ目出度く結ばれていたであろう一組の男女。「七里ヶ浜の哀歌」は、そのすぐ近くで、もう一つの哀歌をもたらしたのであった。

三沢 充男

2023年9月25日(月)

虹

虹を写真に撮るのは難しい。気象条件からみて「虹が出るかもしれない」とおよその見当をつけることはできても「必ず」というわけには行かない。場所も選ぶ。よい写真を撮るには家の屋根や電線に邪魔されない広い場所が必要だが、時間が分からないからあらかじめその場所に行って待ち構えていることもできない。「虹の橋」をはっきりと捉えることができたこの写真は、夜来の雨が上がった早朝ウオーキングの時に偶然に出会った光景で、自分では早起きしたご褒美だと思っている。中央に見えるのは武蔵野観音霊場第12番札所の梅林山全徳寺という古刹の山門で、右の方に半分見えるのは鐘楼である。

標掲の藤原定家の歌は、時系列的には「冷たいにわか雨が彼方の山の端に向かってとおり過ぎて行き、その後の雲の間に虹が出た」だが、これを「雲の間の空に虹が立って、冷たいにわか雨がとおり過ぎていく彼方の山の端」と表現したところが歌詠み名人のなせる業だろう。

定家と時雨で思い出すのは、以前訪れた京都・嵐山の「時雨殿」だ。定家が百人一首を編纂した小倉山荘のあった小倉山の麓、渡月橋のすぐ北にあり、百人一首文化財団が設立・運営していた百人一首専門のミュージアムである。デジタル映像技術や携帯端末などハイテク機器を使用した百人一首のテーマパークといった趣で、大型液晶画面に映し出される「歌人」達とバーチャルかるた取り対戦ができる「体感かるた五番勝負」などの展示もあった。

2018年に運営主体が変わるとともに「嵯峨嵐山文華館」と改称して、内容も百人一首を主体としながらも日本画なども含めた京都ゆかりの芸術・文化を展示・振興するための施設に生まれ変わった。

現れてはすぐに消えていく虹。きれいだと思っていたそのすぐ後になぜか空しい感覚が襲ってくる。平常に戻っただけなのに、一瞬の晴れやかさが却ってその後の平常を空しさに変えてしまうのか。そして、その虹よりももっと刹那的な瞬間を歌ったのが、寺山修司のこの歌である。

マッチ擦るつかの間の海に霧ふかし 身捨つるほどの祖国はありや

マッチに火をつけると、火に照らされて海に霧が深く立ち込めている情景が浮かび上がる。私が命を捧げて守るに値するほどの祖国はあるのだろうか。

場面は夕闇迫った波止場ではないか。マッチを擦るのはタバコに火を点けるためなのか。乳白色の霧の中にマッチの炎の周囲だけが赤く照らされる。

寺山修司のこの歌は、昭和32年(1957年)1月に出版された作品集「われに五月を」の中の「祖国喪失」と題された部分に収録された。終戦から10年ちょっと、この作品が発表された当時の日本は敗戦から立ち直り、復興に向けて走りはじめていた頃だ。高度経済成長期に突入した明るさのなかで、必ずしもその恩恵に浴することができず、明日の糧をどうやって手に入れればよいかも分からず、不安の中でもがき続けていた人々がいたことも事実だ。そういう人たちは、明るい声で談笑しながら街行く人々を見るにつけ、己の不幸を一層つのらせたに違いない。

霧に閉ざされた海のイメージは、先の見えない明日を象徴している。「身捨つるほどの祖国はありや」というのは、そんな世の中を切り開いていく術を持ち合わさない自身に対する問いかけだろう。この歳になってこれまでの生き方を変える決断もできない。やるせない思いがマッチの灯りで燃え上がる。

以前は、寺山修司という詩人にはあまり良いイメージを持っていなかった。「天井桟敷」などという前衛的な、アングラ演劇の代表的な劇団を主催した男だ。だから、ここに掲示したような自分の心の奥底をあぶり出すような精神性の高い和歌の作品を多く残したことは知らなかった。

その私を寺山に引き付けたのは、仕事の関係で青森県の三沢市を訪れた時のことである。

「〇〇の三沢と申します」

「三沢市長の〇〇です」

名刺交換の際、自分の性と同じ名前の都市の仕事ができる奇遇に喜びを感じたが、相手も同じ気持ちだったらしく、互いの顔を見合わせた瞬間、一気に距離が近くなったのであった。

三沢市といえば航空自衛隊の基地があるところというイメージが強かったが、他に何か有名なところがあるかと思って調べて分かったのが寺山修司記念館だった。そこは三沢市の北部、下北半島の付け根の辺りにあった。

記念館は、浄水場の巨大タンクを思わせる二つの大きな円筒形の建物からなり、渡り廊下で繋がれていた。天井桟敷の舞台模型や、寺山が愛した机や、いくつもの説明パネルがあった。気を引いたのは実物の短い鉄道線路が敷かれ、それに繋がるようにレールの上を歩いて行く彼の等身大の写真があったことだ。彼の詩や短歌の作品も紹介されていた。帰京後、彼の作品集を何冊か買って読んだ。そして人間の心の底から紡ぎ出されたような言の葉に触れ、一気にフアンになった。

なみだは人間のつくることができる 一ばん小さな海です

この世でいちばん遠い場所は 自分自身の心である

三沢 充男

2023年8月28日(月)

お茶の水

「お茶の水」といえば、43会員の皆さまはあの懐かしい「御茶ノ水駅」を思い出すに違いない。だが今回お話ししようというのは、駅の北側「聖橋」の下を流れる神田川の、その源流にある井の頭公園内の「お茶の水」である。

徳川家康は水事情の悪い江戸への入府に先立ち、飲み水を確保するため家臣の大久保藤五郎に水道の見立てを命じた。ほどなく小石川を水源とする小石川上水が完成するが、人口の増加にしたがってそれだけでは足りなくなり、井の頭池のほか、善福寺池、妙正寺池等の湧水を水源とした神田上水が整備されることとなる。後に神田川と呼ばれるようになり、隅田川に注ぐ辺りでは川幅もかなり広くなるが、井の頭公園から流れ出た源流域は小さな子供が飛び石に乗って遊べるような親しみのある小川である。上掲の写真は井の頭池の最奥にある湧水で、ここが「お茶の水」と呼ばれるところである。当地に狩に来た家康がこの湧水を愛でて茶をたてたので、「お茶の水」と呼ばれるようになったと言い伝えられているが、近年では湧水減少のため、地下水をポンプで汲み上げているという。

結婚して間もない頃、この井の頭公園の近くに十年ほど住んでいた。役所が民間から買い上げた二軒長屋の官舎だったのだが、壁は十文字にひび割れ、風が吹くと戸板がガタピシと鳴る木造の古いボロ家だった。でも庭には植木があり、草花も咲く、季節ごとにいろいろな虫がやってくる。環境は抜群だった。そんな次第でこの辺りのことは良く知っていたのだが、この度偶然にも再度訪れることになった。

京都に住んでいる中3の孫娘が、高校は都内の学校に入学したいと言い出した。東京はそんなに憧れるところでもないと思っているのだが、その入りたいという私立高校が井の頭公園のすぐ近くの玉川上水のほとりにあり、現地で開講されるオープンキャンパスに出席したいという。母親と一緒にやってきて、おじいちゃんに道案内をして欲しいという。行ってみるとこの辺りは以前住んでいた当時と全く変わっておらず、昔の面影がそっくりそのままあった。

9時から午前中いっぱい行われる授業と、午後に行われる個別相談に立ち会えない当方は、手持無沙汰なので公園内を散策して歩いた。夏休みに入ったばかりだが、園内はそれほど人出が多いわけでもなく、自然文化園の中の水性物館や水辺の鳥たちの展示を見たり、さらに歩道橋を渡った先にある動物園などを散策して歩いた。

この井の頭公園の南西側の土手の上に玉川上水が流れている。開府以来、小石川上水、神田上水と引き継いで江戸市民の生活を支えてきた上水だが、さらに膨れ上がる人口増加に対応できなくなり、新たに開削された玉川上水に主要な役割を譲ることとなる。

(玉川上水の開削)

三代将軍家光の時に参勤交代の制度が確立すると、大名やその家族が住むようになり、人口増加に拍車が掛かった。このため既存の上水だけでは足りなくなり、新しい水道の開発が迫られるようになった。そこで幕府は多摩川の水を江戸に引き入れる壮大な計画を立てた。設計書の検討及び実地調査の結果、工事請負人を庄右衛門、清右衛門兄弟に決定し、工事の総奉行には老中松平信綱が命ぜられた。工事は承応2(1653)年4月に着工し、僅か8箇月で、羽村取水口から四谷大木戸まで、全長43 kmの水路が完成した。これが玉川上水である。

国力を挙げての大事業で、工期だけを見れば順調に開削が進んだかに思えるが、実は大変な困難があった。

一度目は日野を取水口としたときに、地面に水が吸い込まれてしまう「水喰土(みずくらいど)」(浸透性の高い関東ローム層)に行きあたり、二度目は福生を取水口としたとき、工事の途中で岩盤に当たってしまったことである。

最終的には羽村を取水口として掘り進んだのだが、四谷大木戸までの全行程43kmのうち高度差がたった90cmしかなく、高度の測量技術が求められたのであった。 玉川上水は、昭和40(1965)年に武蔵水路(利根川から隅田川への導水路)が完成し、利根川の水が利用できるようになるまで、江戸時代、明治、大正、昭和と江戸・東京の水道水源として役割を果たしてきた。

玉川上水は、昭和40(1965)年に武蔵水路(利根川から隅田川への導水路)が完成し、利根川の水が利用できるようになるまで、江戸時代、明治、大正、昭和と江戸・東京の水道水源として役割を果たしてきた。

四月なかば、ひるごろの事である。頭を挙げて見ると、

玉川上水は深くゆるゆると流れて、両岸の桜は、もう

葉桜になっていて真青に茂り合い青い枝葉が両側から

覆いかぶさり、青葉のトンネルのようである。……

太宰治「乞食学生」より

「走れメロス」「人間失格」などの名著を残した太宰治は、38歳で愛人の山崎富栄と共に玉川上水に入水自殺した。

玉川上水べりの「風の散歩道」の中程に「玉鹿石」というモニュメントが置かれ、そのそばに上掲の太宰の「乞食学生」の引用の文字盤が彼の写真と共に設置されている。ここが彼の入水場所なのであった。遺体は6日後に1キロ余り離れた新橋のすぐ下流で発見された。なぜか命日ではなく、遺体が発見された日に因んで「6月19日」が桜桃忌と呼ばれるようになったのだが、その場所は今でいえば、奇しくも孫娘が入学を望んだ高校の校門の前だった。

ところで、オープンキャンパスの個別相談の結果はと言えば、今は京都に住んでいるので、入学後はこの近くの学生寮に入ると言ったら、保護者が同居でないと駄目だという。それでは少し遠いけれど祖父の家から通うと言うと、高齢の祖父がひとり暮らしをしているところではだめだという。

今の世の中、高齢者はアパートも借りられないなど、何かにつけて差別を受けていることは知っていたが、「ひとり暮らし」というだけでさらに差別を受けるというのは、大いにショックだった。身体の方は万全とまでは言えないけれど、誰の世話にもならずに生活できているというのに。

「ひとり暮らし老人」というのは、社会的に弱い立場の人を皆で見守って行きましょうという良い意味での合言葉だと思っていたのだが……。

三沢 充男

2023年7月18日(火)

くちなは(蛇)

梅雨の合間の晴れたある日、庭木の剪定をした。老庭師に頼んで作庭した枯山水の庭だが、中央の玉砂利を敷き詰めた池の周囲に金木犀、梅、松、モッコク、沙羅の木(夏椿)が植えてある。松は梅雨に入る前に新芽を摘むなどの整形をしたが、残りの木々の枝が大分伸びてしまった。膝痛などの持病を抱えているので一日延ばしにしていたが、あまりに樹形が崩れてくるとこれ以上待てない状況になっていた。

それで長い脚立型の梯子を使って剪定を始めた。足場が悪いので、昨年は剪定中に梯子が倒れて縁石と植え込みの中に倒れ込んだ。腰と尻を痛打したうえ、手足のあちこちを擦り剥いた。それで息子からはこれからは庭師に頼んで剪定してもらえと忠告を受けていた。「お父さん、ボクがお金を出すから危ないことはやらないでください」と言えば、本当の親孝行なのだが、そこまでの孝徳心はないらしい。だから、これしきの事で何万円もかけて人手を頼まなくても気を付けてやればいいと高をくくって挑んだのであった。

二時間ほどかけてあらかた剪定が済んで最後の沙羅の木の下の方の枝を伐ろうとしたところ、間近で何かがスッと動く気配がした。手を止めてよく眺めてみると蛇らしい。最初は頭の方しか見えなかったが、少しづつ移動して行くにしたがって、やがて全長が見えてきた。子供の蛇らしいがそれでも枝に絡みついて曲がっているのを見ると全長は50センチ以上あるらしい。

昔は蛇を見ると恐怖を感じて逃げ出したい気持ちになったけれど、緑の多いこの地域では小川の周辺や畑道の脇などで時々見かけることがあるから、あまり驚かなくなった。それよりも自分と同じにこの庭に棲みついているのかと思うと、何だか友だちのような気がしてくる。蛇が棲みついているということは環境がとても良いことの証拠ではないだろうかと思うようになっている。写真を撮ろうと思って家の中にカメラを取りに行って戻ってきても、やっこさんは同じ場所で静止していた。しっかりカメラに納めるのを待ってくれていたように、写し終えるとスルスルと器用に木の幹を滑りながら下って行き、あっという間に剪定した木の枝が堆積する中へもぐりこんで行き、見えなくなった。

「くちなは」という古くさい題をつけてみたが、語源は口のついた縄みたいだからとか、朽ちた縄みたいだから、からきているらしい。

そういえば、昨年近くの整骨院へ腰痛の治療に行った時のことである。一週間ほど通ったのだが、治療室の出窓のところに、縄どころか見事な蛇の骨格標本が展示してあった。まっすぐに伸びていて全長は2mくらいあった。

「見事な骨格標本ですね」

「これ、自分で作ったのですよ」

聞いてみると、この蛇は家の庭に棲みついていた青大将が死んだので、それを標本にしたのだという。この整骨院の南側の広い庭には池もあり、木立も草むらもあって、蛇が棲むのに適していたのだろうか。どうやって骨格標本に仕立て上げたのか、やり方は聞かなかったけれど、かなり根気のいる作業ではないだろうか。

蛇の骨格は、頭骨のうしろは「椎骨」と呼ばれる骨の連なった長い背骨でできており、椎骨にはそれぞれ左右一組の肋骨が付いていて、その肋骨の数はなんと約200対くらいあるという。表皮や肉を一つずつ剥がしていくのか、それとも何かの薬剤に長い間漬けておいて組織が分解して骨だけになるのを待つのだろうか。ただ、こういう美しい標本を見ていると、接骨医という職業がいかにも好みそうな骨格組織の模範のように見えてくる。

子供のころ蛇を解剖するところを見たことがある。学術的なものではなく、近所の友だちと一緒に川泳ぎに行ったとき、線路際で捕まえた蛇を大きいお兄さんが解剖したのである。鋭い刃物で頭部を切り離し、その後スルスルと皮を剥く。そうして骨や内臓や肉をバラバラに分別する。驚いたことに蛇は内臓だけになってもピクピクと心臓が鼓動していることだった。それから肉の方もいくつかの片に分割されているのに、そのそれぞれがくねくねと動いている。生命力の強さというか、執念の深さみたいなものをその時感じたのだった。

山口誓子の句「全長のさだまりて蛇すすむなり」は、「和服」(昭和30年)に所収されたもの。誓子は大正末年に俳壇に登場するや、素材の新しさ、表現の明確さという、新人にふさわしい作風でたちまち頭角を現したが、中年以降は人生の重みが加わって、自然物との対峙によって己を確かめるような句風に変化してきた。この句は50代に入るころの作。「全長のさだまりて」というのは「真っ直ぐになって」という意味ではない。蛇は身体をくねらせて進むが、その全体の姿を見せながら動いて行く姿を「さだまりて」と見すえたところが句の眼目である。

ところで蛇にまつわる有名な物語といえば、「安珍清姫伝説」であろう。この話を題材にとって、能、歌舞伎、人形浄瑠璃(文楽)でも演じられる。

紀伊国・真砂の庄司の娘、清姫は熊野権現の参詣の途次に宿を借りた美形の僧・安珍を見て一目ぼれしてしまう。しつこく迫る清姫に、僧ゆえに当惑した安珍は帰りには必ず立ち寄るからと口約束をして、そのまま立ち去ってしまう。しかし約束の日になっても現れない安珍。実は真砂を避けて別の道を通ったのであった。

欺かれたと知った清姫は怒って追跡を始める。安珍は神仏を念じて必死に逃げるが、日高川に行き当たり、船頭に頼んで船で対岸に……。追ってきた清姫は自ら川に身を投じ、蛇体となって日高川を泳ぎ渡る。道成寺に逃げ込んだ安珍は鐘楼の鐘を降ろしてもらいその中へ逃げ込むが、蛇体の清姫は鐘に巻き付いて口から炎を吐き、安珍を焼き殺してしまう。そして怨念を晴らした清姫は日高川に入水して命を絶つ。

欺かれたと知った清姫は怒って追跡を始める。安珍は神仏を念じて必死に逃げるが、日高川に行き当たり、船頭に頼んで船で対岸に……。追ってきた清姫は自ら川に身を投じ、蛇体となって日高川を泳ぎ渡る。道成寺に逃げ込んだ安珍は鐘楼の鐘を降ろしてもらいその中へ逃げ込むが、蛇体の清姫は鐘に巻き付いて口から炎を吐き、安珍を焼き殺してしまう。そして怨念を晴らした清姫は日高川に入水して命を絶つ。

(左の絵は伝土佐光重画「道成寺縁起」より)

物語の原型はこうだが、能の方は「道成寺」という題で、その後日譚という形で上演される。

紀州道成寺では長らく釣鐘がなかったが、この度再興され、今日が吉日なので鐘楼に上げて供養することになった。寺僧は能力(のうりき・力仕事をする下級の僧)に、女人禁制だから決して女人を近づけてはならない旨命ずる。そこへこの国の近くに住むという白拍子(前シテ)がやってきて、鐘を拝ませてくれという。能力たちは一度は断るが、たっての頼みに、舞を見せてくれるならと、供養の場所へ入ることを許す。白拍子はよろこんで烏帽子を借り受け、乱拍子を踏んで舞を舞うが、人々が寝入ったすきに鐘を落とし、自分はその中へ消える。轟音と地響きに驚いた能力が鐘楼に来て鐘が落ちていることを知る。報告を受けた寺僧は、昔の安珍清姫の話を語る。そして先刻の白拍子も昔の女の怨霊であろうといい、他の僧とともに祈る。すると鐘が上がって中から蛇体の鬼女(後シテ)が姿を現す(鬼女の面をつけ、鱗を象った三角模様の衣装をつけている)。僧たちの必死の祈祷に、蛇は自身の吐く炎に身を焼き、日高川の深淵に姿を沈める。

歌舞伎は、「京鹿子娘道成寺」という女形による舞踊で、筋書きは大体能と同じだが、いくつもの衣装を早変わりしながら踊る白拍子(実は怨霊の蛇)の舞に主眼が置かれている。人形浄瑠璃は「日高川入相桜王」(ひだかがわいりあいざくら)という題で、清姫が蛇体に変じて日高川を渡る場面が演じられる。「ガブ」というカラクリの頭(かしら)を使って、美しい清姫の顔が、一瞬にして目を剥き、口が耳まで裂けて牙を剥く、という場面が人形浄瑠璃ならではの見せ場である。

さて、わが庭から逃げて行った蛇はどこへいったのか。近くには「日高川」ならぬ「六ッ家川」という小川が流れている。その辺りに棲みついて、時々わが庭に遊びにくるのだろうか。

三沢 充男

2023年6月27日(火)

五月雨

恥かしながら五月雨とは5月に降る雨のことだと思っていた。その後6月から7月の初めにかけてじめじめと長く降り続く雨が梅雨だと……。調べてみると、確かに「5月に降る雨」というのは間違っていたわけではないけれど、この5月は陰暦の5月だった。今のカレンダーに直してみれば大体6月中旬から7月中旬。すなわち「五月雨=梅雨」だった。ただ、「つゆ」と聞けば鬱陶しいイメージがつきまとうが「梅雨」と言い直せば少しは救われた気分になり、さらに「五月雨」といえばその情景が美しいもの早変わりする。日本語の奥ゆかしさを教えられる表現でもある。

自分の知識のなさを言葉のせいにして恐縮だが、釈明はそのくらいにして冒頭にこの時期の有名な俳句を2句掲げた。

自治会の役員を一緒にしてから懇意にしていただいていた近所の老人が芭蕉の研究家だった。市主催のカルチャーセンターで俳句の講師もしておられたが、先年亡くなられてしまった。長年の研究の成果を「余情の復権」(副題「現代俳句の忘れもの」)という本に集大成して出版されたのだが、存命中にその本をいただいた。

その本の中で掲句について識者の解釈を紹介しているが、その中でハッと驚いたことがある。「蕪村は傍観し、芭蕉は句の中にいる」と。「五月雨を集めて早し」という言葉は、ある客観的の景色を説叙しているのではなく、作者の心象のゆらぎを表現したものだというのである。その中心たる「早し」の語は、作者の精根の集って飛躍せんとする「息のはずみ」であるとも。

蕪村はご存じのように俳人であると同時に画家でもあった。だから「大河を前に家二軒」は一幅の掛け軸の絵を連想させる。作者自身はその情景を遠くから眺め、客観的に描いているのだ。

同様に蕪村の絵画的な句としては「菜の花や月は東に日は西に」などがあるが、私が好きなのは、次の一句。

涼しさや鐘をはなるゝかねの声

現実に目の当たりにある鐘と、余韻を残しながら次第に遠ざかっていく鐘の音の対比が何とも言えない。鐘を「はなるる」が生きている。

一方の芭蕉はあまりに有名なので、うっかりコメントするのは差し控えるが、先ほどの「五月雨を集めて早し」は、芭蕉が奥の細道で東北を旅した時のもので、作者は「句の中にいる」ということですべてを表しているように思う。

それで私が気に入っている一句はこちらである。

荒海や佐渡に横たふ天の川

この句は越後の出雲崎から佐渡を見渡した景色だという。奥の細道を辿る途上に立ち寄った場所。波濤の先に黒々と横たわる佐渡、そこはかって流人の島でもあった。歴史と現実の二様の交差するところに句の深さを読み取る識者もいる。それに配するに天空に際限なく広がる大銀河。天の川はその一部に過ぎないが、目でとらえることのできるギリギリの星々。その星々が織りなす天の川が荒海に隔てられている佐渡と此岸との架け橋のように描かれている。だがこれは風景に託して単なる旅情を述べたモノローグの詩ではなく、同時にそこには特定されない相手に何か激しく訴えようとする心の声が響いてくるのだという。非才の当方にはそこまでの心の声を聴き分ける能力はないが、17音のリズムに結実した心象風景は何やら分かるような気がする。

ところで梅雨といえば、そこで連想されるのは「梅」である。詩歌の世界では梅といえば梅の花だが、この時期には「梅の実」である。毎日のウオーキングのコースに何本か梅の木があり、いまその実が大きく実っている。下の道路にはたくさんの梅の実が落ちていて、薄いピンクに色づいているものもある。せっかく実ったのにもったいないと思うけれど、調べてみるとこれは「生理落果」というものらしい。梅に限ったものではなく、柿の実などほかの果樹にも共通してみられる現象だという。あまりに多くの実が付きすぎると栄養を取りすげて樹勢が衰えてしまうから、果樹自身が実を落とし存続のために自己調整しているのだ。

ところで梅雨といえば、そこで連想されるのは「梅」である。詩歌の世界では梅といえば梅の花だが、この時期には「梅の実」である。毎日のウオーキングのコースに何本か梅の木があり、いまその実が大きく実っている。下の道路にはたくさんの梅の実が落ちていて、薄いピンクに色づいているものもある。せっかく実ったのにもったいないと思うけれど、調べてみるとこれは「生理落果」というものらしい。梅に限ったものではなく、柿の実などほかの果樹にも共通してみられる現象だという。あまりに多くの実が付きすぎると栄養を取りすげて樹勢が衰えてしまうから、果樹自身が実を落とし存続のために自己調整しているのだ。

もう一つの連想は梅酒である。梅の実が実るこのころ梅酒を漬ける家庭も多いのではないだろうか。

大きな保存瓶に青梅を入れ、氷砂糖と焼酎を入れて蓋を閉めて保存するだけ。好みで氷砂糖や焼酎の量を加減する。3か月くらい経てば飲めるようになる。1年くらい経ったら梅は引き上げる。わが家でも妻が生きている頃は何度か梅酒を作ったが、甘ったるくて飲み口がいいからつい飲み過ぎてしまうので、いつの間にか作らなくなった。

梅酒といえば、若い頃のほんのりと甘くてほろ苦い経験がある。勤務先の同じ係に「和ちゃん」というアルバイトの女性が入ってきた。自分の下に若い綺麗な女性が入ってきたので喜んだが、彼女は自分より一つ年上で、やがて立場が逆転した。

一年くらいしたある夏の一日、丹沢のハイキングに誘われた。二人きりでのハイキングということで甘い思いを抱いて出かけた。上り始めてみると彼女は意外と健脚で、こちらは先を行く彼女のキャラバンシューズを見ながら登る始末であった。一休みしていると、道行く人々は皆こちらをカップルだと思い込んで「ごゆっくり」とか「若い人はいいですね」などと声をかけ、笑みを浮かべながら登って行った。

頂上へ着くと彼女はリュックサックの中から梅酒を出してすすめてくれた。家族で愛飲している自家製のものだという。梅酒を飲みながら彼女が言った。

「わたし来月限りで辞めるのよ。上司にはもう話してあるわ」

「え、何で辞めちゃうの」

「来月結婚するの」

来月結婚する人がどうして若い男を誘ってハイキングなんかに来たのか。途中で何かあったらどうする積りだったのだろう。当方は安全パイだと思って見くびられていたということなのか。それとも、未だ自由の身のうちに冒険をしてみたかったということなのか。もしそうなら強引に抱き寄せるぐらいの勇気を出しても良かったかもしれない。

甘ったるい梅酒とともに記憶のかなたに薄れて行った懐かしい思い出である。

三沢 充男

2023年5月8日(月)

ウツギ(卯の花)

誰でも知っている唱歌「夏は来ぬ」は、明治29(1896)年に「新編教育唱歌集(第五集)」に発表された。5番まであるけれど、2~4番は省略されることが多いので、参考までに2番以降を次に示す。

2 五月雨の注ぐ山田に 早乙女が

裳裾(もすそ)濡らして 玉苗植うる 夏は来ぬ

3 橘の薫る軒端(のきば)の 窓近く蛍飛び交い

おこたり諌(いさ)むる 夏は来ぬ

4 楝(おうち)散る 川辺の宿の 門(かど)遠く

水鶏(くいな)声して 夕月すずしき 夏は来ぬ

5 五月闇(さつきやみ)蛍飛び交い 水鶏鳴き

卯の花咲きて 早苗植えわたす 夏は来ぬ

この歌では初夏の様々な風景が描写されているが、それにしても文語調のこんな難しい歌詞が、唱歌として今も歌い継がれていることが不思議に思われる。

2番の田植え。「五月雨に裳裾濡らして植うる田を君が千歳のみまくさにせむ」という栄華物語の記述を受けているらしい。今は機械で植え付けるのでこんな情景は見ることがなくなったが、私の子供の頃はまさにこんな感じだった。早乙女とは限らなかったけれど、何人もの人が田んぼに横一列に並んで後退りしながら苗を植えていく。

3番前段は「橘のにほへる香かもほととぎす鳴く夜の雨に移ろひぬらむ」という万葉集を引いており、後段の「おこたり諫むる」は、「遊んでばかりいないで、しっかり勉強しなさいよ」とお説教をしている感じ。「蛍の光窓の雪」を受けているのだろう。

4番は川辺の風景、「夕月すずしき」が効いている。5番は1~4番の総集編のような歌詞である。

和名の「ウツギ」は、「空木」の意味で、幹が中空であることから命名されたという。落葉、広葉の低木で、高さは1~2.5m。花は卯月(旧暦4月)に咲くことから「卯の花」とも呼ばれる。日本と中国に分布し、日本では北海道南部、本州、四国、九州に分布する。山野の路傍、崖地、林緑、川の土手、人里など日当たりの良い場所に自生するが、「夏は来ぬ」の歌詞にあるように主に垣根の花として利用されてきた。

ウツギはかって豊凶を占う花であったとも伝えられ、花を散らす雨は人々にとってありがたいものではなく、この花が咲く頃に降る雨は「卯の花腐(くた)し」とも呼ばれていた。この他にも「卯の花月夜」「卯の花曇り」などといった言葉もあり、人々の生活に密着していた様子がうかがわれる。また豆腐の絞りかすをウノハナと呼ぶが、これはウツギの花が散り積もった様子に似ることから名づけられたようだ。

純白の花は古くから初夏のシンボルとして愛され、詩歌に詠まれて親しまれてきた。清少納言の随筆「枕草子」には卯の花と同じく初夏の風物詩であるホトトギスの鳴き声を聞きに行った清少納言一行が卯の花の枝を折って車に飾って帰京する話がある。

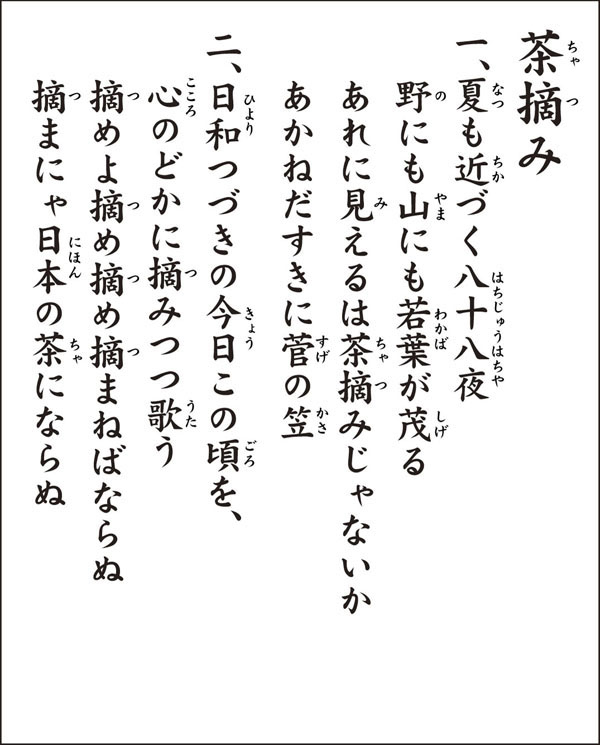

ところで、この記事を掲載する1週間前の5月2日は節分から88日経った八十八夜。そして八十八夜といえば「夏も近づく八十八夜」と唄われる唱歌の「茶摘み」。

ところで、この記事を掲載する1週間前の5月2日は節分から88日経った八十八夜。そして八十八夜といえば「夏も近づく八十八夜」と唄われる唱歌の「茶摘み」。

我が家の近くの茶畑では(この辺りは狭山茶の産地なので)これから茶摘みが本格的に始まるシーズン。今では機械で刈り取るので「茜襷(あかねだすき)に菅(すげ)の笠」という「茶摘み娘」の姿は、人集めのイベントの時にしか見られなくなってしまったけれど、日本人の心の風景を醸し出している。

そういえば、我が家の最寄り駅から4駅西の西武池袋線の入間市駅。ここの電車の発車メロディーは「茶摘み」である。短い時間だから気を付けて聞いていないと分からないくらいである。

発車メロディーのついでにいうと、我が家から2駅東の西武池袋線と新宿線が交差する所沢駅。ここの発車メロディーは池袋線が「となりのトトロ」、新宿線が同じアニメに出てくる「さんぽ」だ。所沢はスタジオジブリ制作のアニメ「となりのトトロ」の舞台になったところであり、我が家の近くには「トトロの森」が1号地をはじめ、点々といくつも存在している。なお、清水正さんの「てつ旅」第3回の「川越から国分寺まで」に出てくる所沢駅のモニュメントは「となりのトトロ」である。

一昨日墓参の帰りに乗り換えたJR八王子駅のメロディーは「夕焼小焼」だった。八王子は夕焼小焼の作詞者中村雨紅の出身地で、市内には夕焼小焼の歌碑がある。いろいろな駅に色々なメロディーがあるので、皆さんも今度電車に乗ったら発車メロディーに耳を傾けてみては如何。

三沢 充男

2023年2月27日(月)

早春賦

今月の歳時記は何にしようかと考えていたこの日は2月10日。天気予報では関東は雪といっていたので覚悟はしていたが、予報通り朝七時少し前から降り出した。最初は粉雪がチラつく程度だったが、次第に綿をちぎったように大きく激しくなり、一日中降り続く模様。一週間前に立春を迎えたところだが、やはり「春は名のみ」だ。それで今回のテーマは「早春賦」にしようと……。

誰でも知っている小学唱歌「早春賦」。作詞の吉丸一昌(1873(明治6)年~1916(大正5)年)は、大分県出身、東京音楽学校(現東京芸術大学音楽学部)教授であった。1911年から1914年にかけて発行された「尋常小学唱歌」編纂委員会の歌詞担当主任になって以降、本格的に作詞活動に取り組む。代表作にこの「早春賦」のほか、ドイツ民謡を原曲とした「故郷を離るる歌」がある。

この早春賦は長野県大町市から安曇野一帯の早春の情景をうたった歌で、旧制長野県立大町中学の校歌制作のために訪れた彼が感じた大町、安曇野の寒さや春の暖かさが表現されている。題名の「賦」は、漢詩を詠うこと若しくは作ることを指す。言ってみれば「早春を歌った歌」ということになる。

作曲の中田章(1886(明治19)年~1931(昭和6)年)は、作曲家、オルガニスト。東京都出身で東京音楽学校教授として、作曲、オルガンを教えた。子息の中田喜直も作曲家で「夏の思い出」「ちいさい秋みつけた」「雪の降るまちを」などが有名だが、春の歌が少ないのは父親への敬意のためだとか…。

ちなみに、この歌の2番、3番は、次のとおり。

(「角ぐむ」は葦などの芽が角のように出始めること「芽生える」と同義) 2 氷融け去り 葦(あし)は角ぐむ

2 氷融け去り 葦(あし)は角ぐむ

さては時ぞと 思うあやにく

今日も昨日も 雪の空

今日も昨日も 雪の空

3 春と聞かねば 知らでありしを

聞けばせかるる 胸の思いを

いかにせよとの この頃か

いかにせよとの この頃か

ところで、鶯(うぐいす)は「春告げ鳥」ともいわれ、春になると真っ先に鳴き、人々に春の訪れを知らせる。気象庁では少し前までは「鶯の初鳴き日」の統計を取っていたが、令和3年から観測対象から外された。本州中部では2月初旬からさえずりはじめ、8月下旬くらいまでよく聞かれる。「ホーホケキョ」という鳴き声は「法・法華経」とお経を唱えている声に例えられる。

オスは全長15.5cmくらいで、メスは2cmほど小さい。体色は雌雄同色で背中がオリーブ褐色で、腹面は白色。全体的に地味な鳥である。日本では全国の平地から山地の林やその周辺にある藪で繁殖する。秋冬に山地から平地へ下ってくる。いつも藪の中にかくれていて姿を見せないことが多いけれど、「ホーホケキョ」の声だけははっきりときこえてくる。ホーは吸う息、ホケキョは吐く息。

「ホーホケキョ」と鳴くのは早春といわれているが、山などに入れば春先から盛夏まで聞くことができる。早春、人里で上手に「ホーホケキョ」と鳴く練習をしていたウグイスは、春の深まりとともに山へ帰って、巣づくりをする。また「谷渡り」というのは、オスが繁殖期に出す声のひとつで、警戒を意味するといわれる。

「うぐいす色」といわれて私たちが思いうかべるのは「うぐいす餅」などの色彩だが、実際のウグイスの羽色は緑よりも暗緑茶色である。メジロは、大きさもウグイスに近く、体も緑色なのでウグイスと誤認されることが多いけれど、メジロは瞳の周りが白いのが特徴である(上の写真)。

雪のうちに春は来にけり鶯の 氷れる涙いまや解くらむ

雪のうちに春は来にけり鶯の 氷れる涙いまや解くらむ

二条后

二条の后(きさき)とは、平安初期に話題を集めた藤原高子(清和天皇の女御で陽成天皇の母)のこと。晩年男性関係のスキャンダルで皇太后位を剥奪される事件を起こし、不遇をかこった。美貌の女性であったらしく、清和天皇のもとに入内する前、在原業平と駆け落ちするくだりが土佐日記に出てくる(右図)。

この歌は、古今和歌集(巻一)春歌上に掲載されている。鶯は冬の間谷間にこもり、春が来ると真っ先にそれを告げる。周りは雪に閉ざされてはいるが、季節はもう春。そのよろこびを鶯の氷っていた涙も解けようと言いとめた印象的な着想が非凡で、後世にも影響を与えたようだ。

ところで、この歌の「氷れる涙」は、不幸の境遇に袂を濡らす己の涙を鶯に投影したものかも知れないのだが……。

さて、日が暮れて雪は止んだが大分積もっている。10センチ以上はありそうだ。この様子では明日の朝になれば路面がカチカチに凍るだろう。歩行者が家の前で怪我でもされたら大変。外は真っ暗だが、外灯の明かりを頼りながら雪かきをしなければなるまい。何せ老齢のこととて、滑れば骨折。滑らなくても腰痛にならないか心配ではあるが……。

三沢 充男

2023年1月16日(月)

雪松図屏風

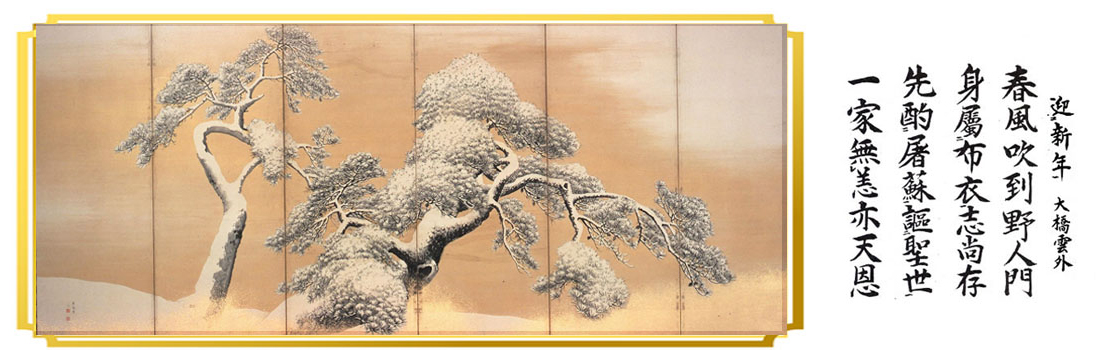

〇 丸山応挙「雪松図屏風」二曲一双の左隻(三井記念館蔵・国宝)

〇 七言絶句:大橋雲外(書家)「迎新年」

新年を迎え人々の家至る所春風吹く この身は一介の庶民なれども志あり

先ずは屠蘇を酌み交わし泰平の世を喜ぶ 一家の恙なきことまた天恩なり

年が改まり令和5年も、はや小正月。「一刻も早く収束を……」と願ったけれどコロナも砲声も収まる気配がない。世界中で食糧危機が叫ばれ、地球温暖化がじわじわと迫ってきている。自分たちは苦しい時代を生きてきたと思っていたけれど、今の若い人たちが生きるこれからの時代はもっと生き難くなるのかも知れない。

この身を振り返って見れば、身体のあちこちに不具合が生じ、記憶力の衰退も甚だしい。でも歳だからと楽を決め込んではいけないのだろう。無理のない程度に身体を動かし、頭の体操も忘れずに、親からもらったこの命を少しでも長く持たせたい。

それで明るい話題をと思い、今回は目出度い「お酒」にまつわる話をしたい。

先ず、正月に飲むお酒といえば「お屠蘇」。屠蘇という字を見ると「屠殺」と「蘇生」、殺して蘇らせるというドッキリするような字の組合せ。これがどうして目出度い酒に繋がるのか。調べてみるといくつか説はあるようだが、「邪気を払い(屠る)、魂を蘇らせる」というのが一般的な説明のようだ。一年間の邪鬼を祓い、長寿を願って飲む縁起物のお酒とされる。

もとは中国の三国時代の名医が、災難厄除けのために生薬を調合してお酒に浸して飲んだのが始まりと言われており、日本に伝来したのは平安時代の初期、唐の蘇明という博士が来朝の折、嵯峨天皇に献上したのが初めらしい。当初は平安貴族の正月行事のひとつとして取り入れられたものだったが、江戸時代になる頃にはさらなる広がりを見せ、次第に一般庶民の正月行事として定着していった。

では、これを飲む作法はどのようなものなのか。正式と言えるかどうかは分からないけれど、例として身近なある男の妻の実家での儀式の模様を紹介したい。

先ず席順から。大きな座卓の前に、床の間を背にして当主である細君の父が正座する。左右に長男と次男が座り、三男は左辺の上席に。そして右辺の上席に彼が座りその隣に妻。左辺の次席に妹の夫と妹が座る。長男、次男、三男の妻たちは手前の末席に並ぶ。子供たちは別のテーブルに。

全員が揃うと、父親が「新年おめでとう」とあいさつをし、他の者たちが「新年おめでとうございます」と唱和する。続いて、父が訓示をのたまう。内容は世の中の事、身辺の事、各自の心構えなどいろいろだが、これが20分余りも続く(実際はもっと短かったのかも知れないが、彼にはそのくらいに思えた)。一座の者たちは「また始まったか」と内心はウンザリだが、表向きは真剣な面差しで畏まって拝聴しなければならない。足が痺れて棒のようになっても、当主が正座しているのに崩すわけには行かない。

父親は小学校の校長先生を長く勤め、彼が結婚したときは既に退職していたが、昔気質の性格は変わらず、正月二日には全員が必ず妻の実家に集まって、この儀式に臨まなければならないのだった。

父親は小学校の校長先生を長く勤め、彼が結婚したときは既に退職していたが、昔気質の性格は変わらず、正月二日には全員が必ず妻の実家に集まって、この儀式に臨まなければならないのだった。

それからいよいよお屠蘇をいただくのだが、先ず長男が床の間に用意してあった屠蘇器を当主の前に置く。黒漆に金色や朱の彩色を施した屠蘇台には、銚子飾りを付けた銚子、盃台、その上に三段重ねの赤漆の盃が乗っている(右図参照)。

先ずは長男が父の盃にお屠蘇を注ぐ。三段の盃で三々九度の作法でいただく。それから順次屠蘇器を回して長男、次男・・・と続いて皆がお屠蘇をいただくことになる(年少者から順に飲むという習わしもあるらしい)。

これらの儀式が済むとようやく料理が運ばれてくる。運ぶのは末席の妻たちである。新年のご馳走にありつけるのは開始から30~40分くらい経ってからとなる。

父親に厳しく育てられ、こんな儀式に長年付き合わされてきた細君は、父が他界すると自宅にも屠蘇器を用意した。上野の専門店に行って、貧乏所帯にしては目いっぱい奮発したようだ。それで二人だけではあるが、正月は仕来たり通りこの道具でお屠蘇をいただくようになった。その後一戸建ての家に住むようになり、息子も家族ができて帰省してくるようになると、略式ながらお屠蘇の儀式も少しは様になった。

だが先年その妻も亡くなり、コロナで息子たちも帰省してこない今はたった一人の正月。それでも元日には床の間でこの儀式をする。厳父から妻が受け継いだ伝統を失くすのは忍びないので、男は一人になっても続けているのである。

ところで、お屠蘇というのは甘たらしくてあまり美味いとも思えないが、縁起物だから正月には正式のお屠蘇を作る。日本酒にみりんを加え、そこに屠蘇散のパックを入れて数時間寝かせれば出来上がる。だが、そのためには先ず屠蘇散を用意しなければならない。いつでも、どこにでもあるというわけではないが、年末になれば大抵スーパーやコンビニなどで買い求めることができる。

昨年末、近くのスーパーで「屠蘇散をください」といったら、若い店員が「トソサンって何ですか」と聞いてきた。屠蘇散も知らないのかと思って、「お屠蘇を作る素です」と答えると、「オトソってお酒のことですよね」という。「正月に飲むお酒のことです」というと、「ではお酒のコーナーにご案内します……」。

こちらの応答もうまくなかったかと反省しつつ、古株らしい年輩の店員に聞くと屠蘇散は入口のすぐ近くにあった。

お屠蘇の次は、酒飲みの話について。ここで思い浮かぶのは、有名な「黒田武士」。

「酒は飲め飲め飲むならば、日の本一のこの槍を、飲み取るほどに飲むならば、これぞまことの黒田武士」

日本一の槍(日本号)を飲み取ったという誉れの武士の名は、母里太兵衛友信。後藤又兵衛と並んで筑前・黒田藩きっての大酒豪であり、槍の名手でもあった。

ある日、母里太兵衛は主君・黒田長政の名代で福島正則の所へ年賀の使者に立つことになった。しかし正則は無類の酒好きの上、気性の荒い大名で聞こえていたので、長政は面倒が起きては大変と考え、太兵衛に「どんなに酒をすすめられても、絶対に飲んではならぬ」と固く言い渡した。正則は案の定いい飲み相手が来たとばかりに早速酒をすすめるが、太兵衛は主君の命があるので断固として断る。それでもしつこく酒を勧める正則は、三升も入ろうかという大杯に並々と酒を注いで、「この酒を飲み干したなら、なんなりと好きなものを褒美にとらすぞ」と意地になって勧めるが、太兵衛はそれでも断った。

業を煮やした正則は今度は挑発作戦に出る。「酒豪と言われる母里でさえこのくらいの酒が飲めないとは、黒田家も大したことないな。こんな腰抜け揃いとは長政殿もお気の毒に」と言い募った。

太兵衛、己ばかりか藩までも侮辱されては、いくら主君から禁じられていても黙っているわけにはいかない。藩の名にかけてと、直径一尺、漆塗りの大杯を手にするや、注がれた酒を一気に飲み干してしまった。

「お約束でござる。ご褒美にはその槍を頂戴したい」と一本の槍を指した。その槍こそ、第106代正親町(おおぎまち)天皇が将軍足利義昭へ下付され、義昭から織田信長へ、信長から豊臣秀吉へ、秀吉から福島正則へと譲られた天下の名槍「日本号」であった。正則も家宝ともいえる槍であったが「武士に二言はない」とこれを与えてしまった。翌日酒が醒めて正気に戻った正則は、使いを出して、他の物と取り換えてくれと申し入れたが、太兵衛は頑としてこれを断ったという。この槍は、巡りめぐって現在は福岡市博物館に所蔵されている。

さて、当の私はといえば、お酒は好きだが元来それほど飲める性質ではなかった。それでも仕事をしていると何やかやで飲む機会が多くなり、かなり上達したが、最近は一人暮らしでまためっきり弱くなってしまった。今は週一で350mlの缶ビール1本を飲むのがやっとという情けない有様である。

私が飲めないのは多分親譲りだと思う。父親と一緒に暮らしたことのない私は、父がどんな人物だったかは養育された叔父などから聞かされただけだが、その父は60歳で生れてはじめて酒を飲んで、その晩にあの世へ旅立ってしまった。農地改革が始まったばかりの頃で、人望があったのかどうか、父は周りから農地委員に立候補するよう勧められたが固辞し、身代わりの人を立てて自分は事務長になって選挙戦に臨んだ。その結果その人が目出度く当選し、その晩当選祝いの宴が開かれた。自分は飲めないからと固辞したけれど、今度の選挙の立役者だからと言って無理やり飲まされたらしい。家に帰って気分が悪いからと言って床に入ったが、そのまま目覚めることはなかったという。

白門43会員の皆様、自分では若いと思っていてももう歳なのですから、お酒は程々にされるよう僭越ながらご忠告申しあげます!

三沢 充男