歳時記バックナンバー(2020年)

2020年11月30日(月)

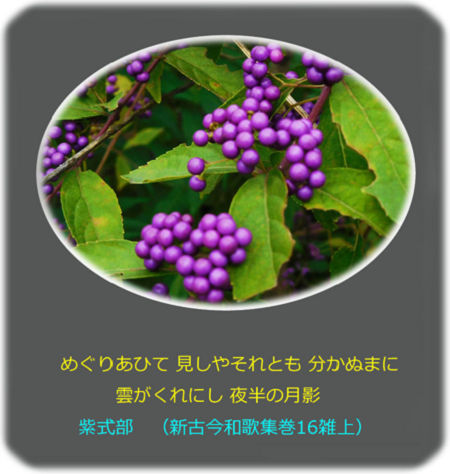

紫式部

湖へ向かう小春日和の村道。ふと佇む路傍の茂みの中でひと際輝きを放つ紫式部。小さな紫色の実が細い枝に連なっている。その見事な煌めきは「日本の美しい果実」として世界にも紹介されている。日本では古くから知られ、江戸中期の「大和本草」、「和漢三才図会」などに登場するこの木は、かって紫敷実(ムラサキシキミ)と呼ばれていた。それがいつの頃からかムラサキシキブと呼ばれるようになったのは平安時代の才媛、紫式部の気品ある艶やかさを連想させたからではないか。

美しさに見とれて思わずシャッターを切った。折角だからHPに載せようと思ったが、原稿を書く段になってハタと困った。紫式部と言えば「源氏物語」、源氏物語と言えば「紫式部」。それほど両者は固く結びついていて切り離すことはできない。だが悲しいかな浅学菲才の身で源氏物語についてコメントを書く力量がない。それで若い頃から親しんできた百人一首の中からこの歌を取り上げてみた。

新古今和歌集の巻十一から十五までには恋歌が収められているのに、この歌は巻十六の雑歌の部に入っている。恋歌のように見えるのになぜ雑歌なのかといえば、この歌には次のような前書きが付いているからである。

早くよりわらはともだちに侍りける人の、年ごろ経て行き逢ひたる

ほのかにて、文月十日のころ月にきほひて帰り侍りければ

ここで「わらはともだち」というのは「幼な友達」のことであり、また十日ころの月というのは、夜半に早々と沈んでしまう月を指し、「きほひて」は「急いで」である。

これを踏まえて表掲の歌を解釈すれば、「久しぶりに出会った懐かしい友が、その人だとはっきり分からぬうちに夜半の月が雲に隠れて見えなくなってしまうように、たちまちに姿を消してしまった」ということになろう。

これが通説の解釈らしいが、光源氏のような「恋多き貴公子」をめぐる人間模様を巧みな筆致で描いた才媛女性の歌にしてはイマイチ面白味に欠ける。それで私流の解釈を試みた。

実はこの前書きが曲者で、本当は恋の歌なのだけれど紫式部のような才女にとっては、自分の本当の恋心を人に見透かされるのは恥ずかしい。だからあえてそこで会った友だちというのを幼な友達にすり替えてしまったのではないか。

この時代の上流階級の女性の逢瀬というのは、男が女の屋敷に夜這いをするのが通例だった。広い屋敷の奥まったところの寝所に忍び込むのは容易なことではない。いくつもの関門があってそこには当番のお女中が侍っているはずだ。だから男たちは彼女たちに相応の心づけを渡して手引きしてもらわなければならない。一方女性の方にしてみれば、美しいこの身を恋い慕う男は何人もいたであろう。やってくる男の中には大分前から疎遠になっていた元カレもいたかも知れない。そして中庭に面した彼女の寝所には月の光が射し込んでいたのではないか(「月影」というのは月の光のことである。後期の歌集では「月かな」となっているのがあるが、新古今和歌集では「月影」である)。いくら高貴の身であってもこの時代は灯油は貴重だったので、月明りを頼りに逢瀬を楽しんだはずである。何人もの男が通ってきていたので、今宵やってきた相手が誰だか分からないうちに月が隠れて見えなくなってしまったわ。ああ、あのお月さんたら何て憎らしいのでしょう。

さて、皆さんはこの歌をどのように解釈されるだろうか。

ところで、若い頃から百人一首に親しんできたと書いたが、実は私の親しんだのは歌心とは無縁の「競技かるた」であった。職場で隣の席に座っている先輩女性が競技かるたの名手といわれていた。ものすごい美人で立ち居振る舞いも淑やかな5歳年上のお姉さまに仄かな恋心を抱いていた私は、誘われるままにその同好会のメンバーに加わった。普段の彼女の優美な姿から推測して、さぞやおしとやかで優雅な競技だと思っていたら、さにあらず。記憶力と瞬発力(運動神経)が物を言うハードなスポーツであった。

ところで、若い頃から百人一首に親しんできたと書いたが、実は私の親しんだのは歌心とは無縁の「競技かるた」であった。職場で隣の席に座っている先輩女性が競技かるたの名手といわれていた。ものすごい美人で立ち居振る舞いも淑やかな5歳年上のお姉さまに仄かな恋心を抱いていた私は、誘われるままにその同好会のメンバーに加わった。普段の彼女の優美な姿から推測して、さぞやおしとやかで優雅な競技だと思っていたら、さにあらず。記憶力と瞬発力(運動神経)が物を言うハードなスポーツであった。

相手と1対1で向かい合って100枚のうち25枚ずつ取り札を持ち、それぞれ自陣の畳に3列に並べる。残りの50枚はカラ札である。取り札には下の句だけが書いてあり、読み手が上の句を読み始めたら下の句の札を取る。相手の札を取ったら1枚渡し、自分の札を取られたら1枚もらう。目の前の札が早く無くなった方が勝ちである。それでどこに何の札が置いてあるか記憶し、「決まり字」が読まれたら瞬時にそれを取る。サッと払われた札は数メートル先まで飛んでいく。

「決まり字」というのは、そこまで読まれればその札だと確定する部分であり、1字決まりから6字決まりまである。紫式部の「めぐりあひて」の「め」がつく歌は1枚しかないので、1字決まりである。読み手が「め」と言ったら瞬時に「くもがくれにし……」の札を取るというわけだ。「きみがため」や「あさぼらけ」で始まる歌はどちらも2枚ずつあり、次の1字が読まれなければ取る札が確定しないので、6字決まりという。

かの美人のお姉さまと最後に会ったのはいつのことだったか? 今でも年賀状のやり取りをしているが、85歳になる彼女の俤は想像するしかない。たぶん草笛光子や富司純子のように美しく歳を重ねているに違いないと思うのだが……。

三沢 充男

2020年10月1日(木)

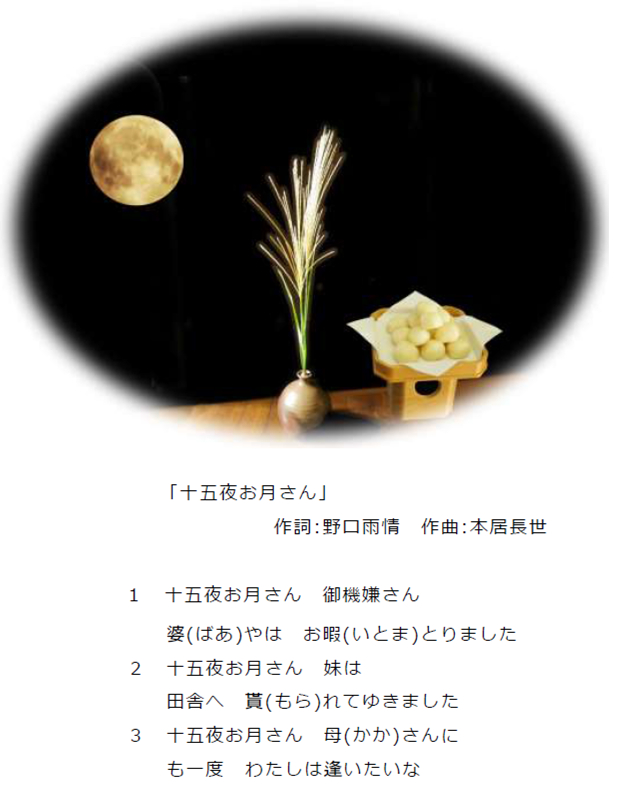

十五夜

机の前の壁にルナカレンダーが貼ってある。七曜のマス目に日付とその日の月の形が表示されている。「今夜の月は……」と思ってバルコニーへ出てみるとカレンダーに載っているのと同じ形の月が上っている。何か妙に神秘的な気持になる。

そうでなくとも月を見ていると心が洗われるような、清らかな気持になるのはなぜだろう。今日という日を特定するためには「何月何日」と言い表わし、月と日が単位になる。お天道さまによって一日が明け暮れ、その光と熱で人は生きているのだから日が欠かせないのは分かるが、お月さまもそんなに大事なものなのだろうか。空に月がなくても生活に支障はないような気もするけれど、潮の満ち引きなどのようにどこか見えないところで隠然たる力を発揮しているに違いない。それに月がなければ夜空は情緒のない、つまらぬものになってしまうだろう。

どんな形の月がいちばん趣があるかは人それぞれで、三日月が良いという人もいようし、二十三夜の月が良いという人もいるだろう(古来二十三夜を愛でる風習があり、二十三夜塔が各地に建てられている)。でも多くの人が共通して愛でるのは満月だろう。満月は明るくてきれいで、特に旧暦8月15日の中秋の名月の時にはお団子を三宝に乗せてススキと一緒に縁先に飾り、お月見をする。ススキの穂先ごしに雲と戯れる満月を眺めるのはとても趣がある。

この中秋の名月(十五夜)は毎年変わる。2020年の十五夜は10月1日である。でもその日が満月とは限らない。今年の満月は翌日の10月2日だという。そういえばルナカレンダーは10月2日のところがまん丸で、下に小さく満月と書いてある。

天文学的な理屈はさておき、なぜ十五夜にお団子を供えるのか興味がてら調べてみた。秋の収穫の感謝と豊作をお月さまにお祈りしたのが始まりで、十五夜に供える丸いお団子は満ちた月を表しているらしい。十五にちなみ1寸5分(約4.5センチ)の大きさにすると縁起が良いと言われているが、真ん丸だと死者の枕元に供える「枕団子」に通じるので少しだけつぶすのだという。数は15個で、並べ方は1段目が9個、2段目が4個、3段目は2個にする。この2個は正面から見て縦(仏事のときは横)に並べるということも分かった。

でも独り身の老人にとってこのような団子を作るのは面倒くさいので、スーパーで出来合いのものを買おうと思ったら3色5個入りのしか置いてなかった。そこで一念発揮して団子の粉(上新粉はうるち米だけだが、この粉はもち米も入っている。)を買ってきて、ネット動画を見ながら自作してみた。(上の画像。ちなみにススキは狭山湖畔で伐ってきたものだが、月は以前撮ったものを合成)。

冒頭の「十五夜お月さん」。童謡なのに何と寂しい歌なのだろう。母親が亡くなり、貧乏になってお手伝いの婆やは暇を出され、ついには口減らしのために妹もよそへやられてしまう。母を恋う童女の切々とした心がメロディーに表れている。なぜか心に引っ掛かっていたので、敢えてこの歌を載せてみた。(歌は→こちら)

名月を愛でる俳句や和歌はいろいろあるけれど、しっくりいくものは数少ない。

名月や 池をめぐりて 夜もすがら (芭蕉)

池をめぐっているのは芭蕉本人なのか、月なのか。

この世をば我が世とぞ思ふ望月の 欠けたることもなしと思へば (藤原道長)

自分の娘が3代の天皇の后(きさき)になったのだから(長女、次女、三女が太皇太后、皇太后、皇后になった。)こう言いたい気持ちも分かるけれど、庶民には遠い世界。

三沢 充男

2020年9月17日(木)

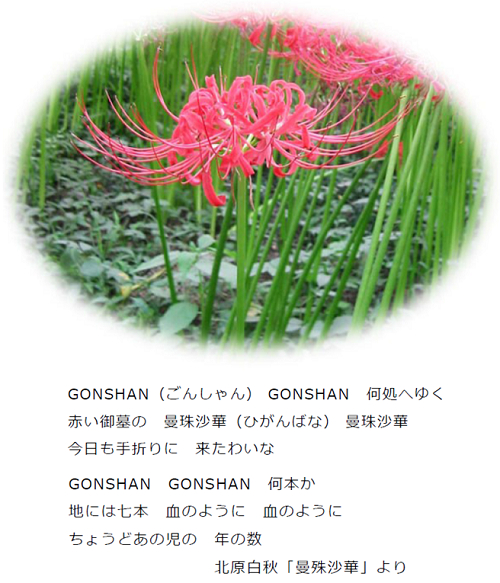

彼岸花(曼殊沙華)

秋風が肌に爽やかに感じられる彼岸の頃になると田んぼの畔や小川のほとり、畑道の傍らなどに炎のように真っ赤に咲きつらなる彼岸花。古くから曼殊沙華(まんじゅしゃげ)と呼ばれているが、これは梵語で赤い花、天上の華のことである。一方、彼岸花は墓場にも多く生えていることから、その色が逆にあだとなり縁起の悪い花と忌み嫌う風習が各地にあった。死人花、地獄花などと呼ぶ方言もあったらしい。身近にあって花色が血や地獄を連想させるうえに、一目見たら忘れられない強い印象があるからだろう。

北原白秋のこの詩も、彼岸花のそんな特徴を捉えている。「GONSHAN(ごんしゃん)」というのは白秋の故郷の福岡県柳川地方の方言で「良家のお嬢さん」(令嬢/娘)を意味している。彼の詩集「思ひ出」に収録された詩に山田耕筰が作曲して歌曲に仕立てた(youtube小川明子さんの歌唱)。お墓参りに訪れた女性が描写されているが、果たしていくつくらいの人なのか。GONSHANといっても年齢には幅があるからよく分からない。生きていれば7歳になる子の母がその子の墓参りに来たのだとすると、若くても20代後半くらいか。

古く中国から渡来した彼岸花は、その名のとおり秋の彼岸の頃になると一斉に咲き出す。地下茎から高さ30~50cmくらいの花径が一本出て、その頂に花が4~12個輪状に開く。葉が変形した6枚の花被片はきつく外側にそり返り、縁は縮れている。6本の雄しべと1本の雌しべは、花被片以上に長く伸びる。花色は朱赤。日当たりの良い肥沃な土地を好む。草全体にアルカロイドなどの有毒成分を持つ。そのことから墓や米蔵を小動物から守るため、全国で墓地や人家近くに植えられたが、今ではそのまま野生化したものが多い。花の咲いているときには葉がなく、花が終ってはじめて葉が出てくるという独特のこの花のことを、中勘助はこう詠んだ。

葉見ず花みず秋の野に

ぽつんと咲いたまんじゅさげ

から紅に燃えながら

葉の見えぬこそさびしけれ

同じような考えで朝鮮半島では「相思華」という名で呼ばれている。「花があるときには葉がなく、葉があるときには花がない」ことから、花と葉が互いに相まみえることができないので、「お互いを思う」という意味でこの名がついたという。

西武秩父線の高麗駅を出て県道を少し下ると、小さな屋根のついた高札場跡がある。この辺りが村の中心地だったのか、あるいは近くに名主の屋敷でもあったのだろうか。犯罪人某の特徴と、見つけ次第届け出るようにという趣旨の布告が書いてある。ここで県道から分かれ舗装をしてない村道を行くと、道の両側では付近の農家が観光客向けに花や木の実や芋などの作物を商っている。大勢の観光客が細い村道を同じ方向に歩いて行く。

水天の碑というのがある。高麗川の氾濫を鎮め、村の平穏を祈願して建てられたものらしい。これを左に折れて300mほど下り、更に鉤型に道を辿って河岸に出たところに鹿台堰(ろくだいせき)魚道がある。魚が堰を超えて上流へ上れるように造られた魚道である。以前はその上の仮設橋を渡り、川の中州に設けられた砂利道や別の小さな仮設橋を渡って対岸に出られたが、今は大きく迂回して県道に出なければならない。鹿台橋を渡って右折すれば、そのあたり一帯が「巾着田」であり、川に沿って進んで行くとやがて曼殊沙華の群生地に出る。

高麗川が大きく湾曲していて、付近の山に上って見下ろすと、川に囲まれた水田地帯があたかも巾着のように見えることからこの名が付いたといわれている。関東地方随一の彼岸花の群生地として有名なところで、どんな数え方をするのか知らないが、日高市の観光案内などでは500万本などと宣伝している。高麗川の増水により流れてきた漂流物の中に混じってきた球根が漂着し、肥沃な河岸に根付いたものと考えられている。

上記は毎年のように訪れている巾着田への道を紀行文風に綴ってみたのだが、今年は様子が変ってしまった。新型コロナウイルスの感染状況や終息の見通しが立たないことから、毎年この時期に行われている「巾着田曼殊沙華まつり」は中止となり、曼殊沙華は開花前に全部刈り取られることになった。コロナは数百万本の花の命をも奪ってしまったのである。年間20万人の愛好者の心とともに……。

(追記)

先ごろ上智大学名誉教授で我が国の死生学の第一人者であるアルフォンス・デーケン先生が逝去された。かって先生の講演を聴講し、その著作「死とどう向き合うか」についてこのHPに記事を掲載したので、この機会に再読していただければ幸いである。

三沢 充男

2020年8月24日(月)

ひまわり

「ひまわり」といえば、1970年に制作された同名のイタリヤ映画を思い出す人が多いのではないだろうか。ソフィアローレンの名声を不動のものにした名作である。

結婚して幸せな日々を送っていたジョバンナ(ソフィアローレン)とアントニオ(マストロヤンニ)だったが、第二次世界大戦が勃発してアントニオはソ連の最前線に送られてしまう。戦争が終っても帰ってこない夫を探しにジョバンナは手掛かりもないままソ連に向かう。あちこちを探し回った末、遂に彼女はアントニオの居所を探し当てる。だがどこまでも続く広大なひまわり畑の果てに待っていたのは、少女のように可憐なロシア人女性マーシャと結婚し、子供にも恵まれて幸せな日々を送っている愛の根城であった。マーシャは極寒の雪の中で命絶え絶えになっていた彼を救ってくれた「命の恩人」だったのである。

すべてを察し、失意のうちにイタリヤにもどったジョバンナだったが、少しずつ新しい生活を築いていく。それからどれだけの月日が経ったのか、ある日アントニオが彼女の元を訪ねて来る。もう一度やり直したいと言う彼に、初めのうちは冷ややかであったジョバンニも話しているうちに抑えがたい愛に己を失いそうになる。だが彼女は揺れ動く心を抑えて最後の決断をする。いくらあがいたところで、もはや昔の二人に戻ってやり直すなどということは不可能であると悟ったのである。

次第に遠ざかる列車を見送る彼女の心の中に、どこまでも続く広大なひまわり畑が蘇る。あのひまわりは戦時中にドイツ軍によって埋められたイタリヤ兵やロシア人捕虜が眠っている跡地に蒔かれたものであった。

その強烈な輝きゆえに見る人を狂気にさせてしまいそうな真夏の花・ひまわり。ゴッホが描くのは南国の明るい世界。だがその一方で、この不思議な花はある時は心の奥底に潜む哀しみや孤独さえも映し出す。ソフィアローレンは凍るような心の悲しみをこのひまわりに託し、その演技を評価されたのであった。

コロナ禍の一日、レンタルのDVDで改めてこの作品を見てみたが、この映画では随所に流れるテーマ曲が心を打つ。巨匠ヘンリーニ・マンシーニ作曲の哀愁を帯びたそのメロディーが、観る人の心をやるせない彼女の心に同化させて行く。そこへ誘導する絶妙な音の魔術に改めて気付かされたのであった。

真夏の太陽のもと、黄金色の大輪の花を咲かせるヒマワリは、北アメリカ原産。キク科ヒマワリ属の一年草で、キク科の中では最も大きな草丈となる。ヒマワリの栽培の歴史は古く、17世紀ヨーロッパで園芸栽培が始まった。大皿のような巨大な花をつけるヒマワリは、当時、珍奇な花として普及し、やがて世界中に広まっていった。「太陽王」と呼ばれた17世紀フランスの国王ルイ14世もこの花に心を奪われた一人で、ヒマワリを王家の紋章に用いたという。

観賞用として多数の園芸品種を持つこの花は、同時に生活に役立つ有用植物でもある。種子は生のままでも食用となり、ロシアではパンに混ぜるなどして食用に供されている。絞った種子からはヒマワリ油がとれ、良質のオリーブ油にも匹敵する料理酒として用いられている。さらにその油かすはロウソクや石鹸の材料に、花は黄色染料に、葉は飼料にと、あらゆる方面で多用されているが、日本にはヨーロッパから中国を経由して江戸時代の初期に伝わってきた。

今では夏の風物詩に欠かせない花として、家々の庭先や畑の畔に、また各地に広大なひまわり畑も作られているが、わが家の庭には残念ながらひまわりはない。

44歳で私を産んだ母は8月に生れ、57歳の8月にこの世を去った。母子二人の小さな家の周りにもひまわりがあった。私の心の中のひまわりは夏に逝った母の思い出でもある。

(上掲の写真は8/23早朝、所沢のひまわり畑で撮影)

三沢 充男

2020年7月27日(月)

トトロの森

「この変な生きものは、まだ日本にいるのです。たぶん」

このキャッチコピーがぴったりくる、巨大なみみずくのようなお化け。純真な子供にしか見ることができないという「トトロ」。

このところのウイルス騒ぎで家に閉じこもっていると気が滅入ってくる。ふと壁を見上げると「となりのトトロ」のカレンダーが目に入る。そうだ、気晴らしにトトロに会いに行こう。心の曇った自分に見つかるかどうかは分からないけれど……。 スタジオ・ジブリが制作したアニメ映画「となりのトトロ」は、昭和30年代前半の所沢市を舞台にしたファンタジーで、田舎へ引っ越してきたサツキ、メイの姉妹と、子供の時にしか会えないと言われる不思議な生き物トトロとの交流を描く。「忘れものを届けにきました」といいながらやってくるこの巨大なお化けのような「へんな生きもの」は愛きょうがあって子供と遊んでくれる。

スタジオ・ジブリが制作したアニメ映画「となりのトトロ」は、昭和30年代前半の所沢市を舞台にしたファンタジーで、田舎へ引っ越してきたサツキ、メイの姉妹と、子供の時にしか会えないと言われる不思議な生き物トトロとの交流を描く。「忘れものを届けにきました」といいながらやってくるこの巨大なお化けのような「へんな生きもの」は愛きょうがあって子供と遊んでくれる。

「トトロ」という名前は宮崎駿監督が住んでいる所沢のお化けというところから来ているらしい。小さな女の子が「ところざわ」といえなくて「トトロザワ」といったことが発想のきっかけになったともいわれている。

先程までパラついていた雨が一先ず止んだので、レインコートをウエストポーチにしのばせて出かけてきたが、次第に陽射しが強くなってきた。空は一面薄い雲に覆われているのに、それを突き破って注ぐ陽光は傘寿に達した肌にはきつく感じられる。拡張途中の道路を横切って村道に入ると気持の所為かいくらか暑さが和らぐ。最初の緩い坂を登り切ったところに曹洞宗の古刹で武蔵野十二番札所の梅林山全徳寺がある。

この寺は蝋梅で有名で、寒さの抜けきらない早春に来ると黄色の花が石碑や灯籠のある庭を彩る。4月になれば枝垂れ桜、5月には躑躅と、季節ごとに参拝客の目を楽しませてくれるが、今は手入れの行き届いた植込みの緑がまばゆい。

総門を出ると民家の脇を通って道はまた登りになる。垣根越しに顔をのぞかせる山百合の甘い匂いが鼻をくすぐる。道端からトカゲがチョロッと現れては、一瞬立ち止まり、こちらの気配を察してまた草むらに逃げ帰る。

数軒の民家を過ぎると道は本格的な登りになり、左の谷側の斜面や右手の丘陵地に茶畑が続く。ここは狭山茶の産地である。空気を対流させて霜を防ぐために高い鉄柱上に取りつけられている送風機はこの時期は回っていない。茶畑を過ぎると灌木の林になる。振り返ると先程の寺の屋根が緑鮮やかに輝き、それより遥か向こうの高台には駅周辺のビル群が小さく見える。

坂を登り切ると、右手の開けたところに巨大な円筒形のタンクが目に入る。大きな怪物の棲みかのような外形で、ここにトトロが住んでいるのではないかと思わせる。これは市水道局の浄水場で、水道水を一旦ここに引き上げて落差の圧力を利用して各家庭に給水する、市民にとっては命綱ともいえる施設である。

ここをそのまま先に行って舗装道路を横切れば、そこはもう狭山湖(山口貯水池)である。阪神淡路大震災の後、耐震基準の見直しが行われ、3年間かけて堰堤の大改修が行われた。改修後は幅広に生れ変った堤上の遊歩道の他、東西の袂には四阿(あずまや)風の休憩施設が配置されている。手前の公園は桜の季節には花見客で一杯になる。

でもトトロがいるのはそちらの方ではない。巨大タンクの手前で村道を左に曲がり、緩い坂を下り始める。少し下ると右手に堀口天満天神社の鳥居がひっそりと現れる。左側の雑木林の中に斜面を下る小道が枝分かれしていて、その分岐点には「緑のトラスト保全第二号地」という立看板が設けられている。埼玉県と財団法人の「さいたま緑のトラスト協会」が取得した樹林で、「ここは狭山丘陵の典型的な雑木林が広がり、また、沢や湿地などがあることから様々な動植物が生息している。この豊かな自然環境を、末ながくみんなで保全していきましょう」と書かれている。 看板の隣にイラストで描かれた地図がある。樹林の中の小道をしばらく辿って、左側の急な木組みの階段を下って行くと落葉を踏みしめたような感触の狭い平地に出る。

そばに「トトロの森1号地」と記した表示板が立っている。トトロの森は、緑のトラスト協会と同様に狭山の自然を守るために財団法人の「トトロのふるさと基金」が取得した土地で、趣旨に賛同する人々から基金を募り、小規模ながらコツコツと狭山湖の周辺に取得地を増やしていった。1号地はその手始めに手に入れた、トトロの原点ともいえるところである。

看板の隣にイラストで描かれた地図がある。樹林の中の小道をしばらく辿って、左側の急な木組みの階段を下って行くと落葉を踏みしめたような感触の狭い平地に出る。

そばに「トトロの森1号地」と記した表示板が立っている。トトロの森は、緑のトラスト協会と同様に狭山の自然を守るために財団法人の「トトロのふるさと基金」が取得した土地で、趣旨に賛同する人々から基金を募り、小規模ながらコツコツと狭山湖の周辺に取得地を増やしていった。1号地はその手始めに手に入れた、トトロの原点ともいえるところである。

少し疲れたので近くのベンチに腰を下ろしてうとうとしていると、左手の奥の方で「ガサガサ」と物音がする。足音を忍ばせて進んでいくと灌木の茂みの向こう側にぼおっとそこだけ陽の射す明るい空間がある。丸みのある巨大なおむすびみたいな生き物がうごめいている。

「あ、トトロ」

ここはやはりトトロの棲み家なのだ。でもとっくの昔に子供時代を卒業したボクにどうしてトトロが見えるのだろう。

「おじいさん、こんにちは。一緒に遊びませんか」

「あの……子供にしか見られないというあなたの姿が、年寄りのボクにどうして見えるのかな」

「子供でなくても、心が純粋になった人には見えるのです」

でもボクの心はそんなに純粋じゃない。これまで社会を渡り歩く間にすっかり埃にまみれてしまったはずなのに……。

「人は誰でも命の灯が消えかかる頃になると心が洗われてきれいになるのです」

……じゃあボクは近々? いやだ、いやだ。助けてくれー……。

三沢 充男

2020年6月15日(月)

紫陽花

十代後半の朔太郎は、移ろいやすい人の心を紫陽花に例えて一編の詩をものした。同じ紫陽花でも土壌や時々刻々の変化によって白からピンク、紫などといろいろな色に変わっていく。

この詩は次のように結ぶ。

こころは二人の旅びと

されど道づれのたえて物言うことなければ

わがこころはいつもかくさびしきなり

二人の旅人とは、おそらくフィジカルな自分ともう一人は心の中の自分。道連れといっても相棒は何も物を言ってはくれない。だからわたしの心はいつもこんなにさびしいのだ。

雨上がりの空には紫陽花がよく似合う。白や青、紫、ピンクと思い思いの色を織りなす紫陽花。寺や庭園、路地裏の小さな庭を染め上げるこの花は、千年の昔から梅雨時の日本を彩ってきた。でも昔の人々の心にはそれほど強く響いてはいなかったのだろうか。万葉集に残された歌は2首だけ。その後の源氏物語や枕草子にも一言もふれられていない。

時は移り江戸時代。そんな紫陽花に魅せられた一人の男がいた。彼の名はシーボルト。医師であり自然科学者であった彼は日本の四季に心を寄せ、折々の植物の研究を始める。中でも心を奪われたのが紫陽花で、この花に「オタクサ」という名前を付けた。それは6年間も共に過ごした最愛の女性「楠本瀧」の愛称だった。子宝にも恵まれた愛の日々。しかし彼は門外不出の地図を所持していた罪で国外追放になってしまう。失意のうちに故国オランダに戻った彼は「日本植物誌」を著し、その中で17種類の紫陽花を紹介した。そして学名には「Otakusa(オタクサ)」の名を記した。

アジサイの原産地は日本。数百万年前から日本列島に自生していたことが化石から明らかになっている。通常私たちが「アジサイ」と呼んでいるのは、日本原産のガクアジサイとそれを母種とする手まり形のアジサイ。さらに西洋で改良され、日本に逆輸入された西洋アジサイがある。

ところでアジサイの花弁(はなびら)はどこにあるのか。まとまって手毬のように見えるのは実は花弁ではなく「ガク」で、装飾花ともいう。それでは花弁はどこにあるかというと、装飾花の中心にある小さいツブツブの部分がそれである。雄しべ、雌しべは退化してしまっている。日本原産のガクアジサイは中心に多数の両性花(花弁)を咲かせ、その周りを取り囲むように装飾花をつける。

ところでアジサイの花弁(はなびら)はどこにあるのか。まとまって手毬のように見えるのは実は花弁ではなく「ガク」で、装飾花ともいう。それでは花弁はどこにあるかというと、装飾花の中心にある小さいツブツブの部分がそれである。雄しべ、雌しべは退化してしまっている。日本原産のガクアジサイは中心に多数の両性花(花弁)を咲かせ、その周りを取り囲むように装飾花をつける。

花色が、土壌の酸度や肥料、時間の経過によって変化するのがアジサイの最大の特徴で、酸性土では青みが強く、アルカリ性土では紅色が強くなる。西洋アジサイは日本在来のアジサイに比べて花色が鮮やかで、鉢花、切り花として人気がある。

ところで紫陽花といえば「あじさい寺」という言葉があるほど、紫陽花とお寺には深いつながりがあった。紫陽花は元々は死者を弔うための花だったといわれている。医療技術が発達していなかった時代、梅雨時の気温の変化によって日本各地で伝染病が流行し、多くの人が命を落とした。それで人々は亡くなった人への弔いの意味を込めて梅雨時に咲く紫陽花をお寺の境内に植えたのだという。

特に鎌倉で有名になったのは、第二次大戦後に戦争で荒れ果てた人々の心を慰めるために明月院の住職が紫陽花を植え始めたことが切っかけで、昭和40年ころから鎌倉の街やお寺に紫陽花が増えて行ったらしい。

今や世界も日本も伝染病のただ中に置かれている。弔いといわず、紫陽花がコロナに悩まされている人々の心を慰めてくれることを祈るばかりである。

三沢 充男

2020年4月27日(月)

躑躅(つつじ)

建仁元年(1201年)3月16日、内大臣源通親の屋敷で行われた歌合せの際に、「水辺躑躅」として詠まれた歌で、「いはね」は岩根である。在原業平の歌に「ちはやぶる神代も聞かず龍田川からくれなゐに水くくるとは」があるが、定家はそれを本歌取り(有名な古歌を取り入れて作品に膨らみを持たせる技法)して詠んだ。龍田川の水をくくり染めにするのは秋ばかりではない、春の躑躅もその影が川面に映って水を赤く染めているよと……(「くくり染め」とは、布を所々糸でくくり、まだら模様に色を染め出す染色法。ここでは水を真赤に染めるの意)。

古歌に詠まれたのは野生の山躑躅で、特に岩の根元に咲く岩躑躅は好んで歌に詠まれた。ややオレンジがかった明るい花で、上掲の写真のつつじよりも小さい。

古くから全国に自生し、日本人には最もなじみの深い春花の一つ。万葉人はことにこの花を愛し、桜などとも同格に扱っていた。その後平安時代になると源氏物語や枕草子などの中でも庭木として登場し、さらに平安中期にはこの花は野山から貴族の邸内に移植されて観賞されるようになった。

岩躑躅言わねば疎しかけて言へば 物思ひまさる物をこそ思へ (和泉式部)

岩躑躅を恋人に見立てて、心のうちを打ち明けようかどうしようかと思い悩む女心がいじらしい歌である。

岩躑躅を恋人に見立てて、心のうちを打ち明けようかどうしようかと思い悩む女心がいじらしい歌である。

ところで、ツツジという名はツツジ類の総称で、現在では数千種類にも及ぶと言われる。江戸時代、貝原益軒によって編纂された植物図鑑「大和本草」にも「躑躅、大小、霧島、其他種類近年甚だ多し、かぞへつくすべからず。各其名あり、三月(陰暦)花を開く」と解説されている。

樹高は品種によって異なるが大体1~5m。花は漏斗状で先端は5裂する。枝の先端に1~5個が放射状に集まって咲く。花径は2~5cmだが、15cm以上になる品種もある。花色は朱紅、白、淡紅、紅紫など豊富である。花期は3~6月。日当たりのよい酸性の土壌を好む。

名前の由来は連なって咲くという意味の「つづき咲き」から名付けられたという説など諸説あるが、現在は花が筒状であることから「筒咲き」から転じたという説が定説となっている。

ツツジに「躑躅」という漢字が使われ始めたのは平安中期の頃。中国原産の羊躑躅(シナレンゲツツジ)に由来するが、羊がその花を食べたところ躑躅(てきちょく。あがく、あしずりする)して死んでしまったという逸話を持つ。日本のツツジの中ではレンゲツツジだけが有毒だが、日本ではすべてのツツジに躑躅の字を当ててしまった。

ツツジ人気が全盛期を迎えるのは江戸・元禄時代。「元禄の躑躅」と呼ばれ園芸品種の数も一気に数百種類になった。中でも薩摩からキリシマツツジを仕入れた染井村の植木屋、伊兵衛三之丞(伊藤伊兵衛)は「霧島屋、つつじ屋」という看板を掲げ、ツツジ図鑑「錦繍枕」を刊行した。その後霧島屋は八代将軍徳川吉宗の厚遇を受け「江戸一の植木屋」と評されるまでになったという。

このように日本では数多くの園芸品種が誕生したが、中でもクルメツツジやヒラドツツジは世界的にも名高い。クルメツツジは江戸末期、久留米藩士の坂本元蔵によって集められたツツジの種子が発芽後に自然交雑して生れた品種が原形。その業績は土地の園芸家によって受け継がれ秀花は藩主の命により一時「お留花」(門外不出)とされた。だが、1918年にクルメツツジがアメリカに紹介されたのを契機に欧米全体に庭木として広まって行った。

一方、江戸時代に南蛮貿易で繁栄した長崎県の平戸には沖縄のケラマツツジや中国のタイワンヤマツツジが渡ってきた。武家屋敷の庭に植えられたこれらのツツジは日本固有のツツジと自然交雑を繰り返した。そして多くの変異種の中から選抜された秀花たちがヒラドツツジとして世に出るようになった。

クルメツツジ、ヒラドツツジという世界に誇る園芸新種誕生の裏には園芸家の努力とともに自然交雑という偶然の力が大きく作用したのである。

ツツジの仲間として有名なのは皐月(サツキ)であるが、その他にも穂躑躅、小瓔珞(こようらく)躑躅、磯躑躅、裏縞躑躅などがあるが、では「満点星躑躅」は何と読むか。

ツツジの仲間として有名なのは皐月(サツキ)であるが、その他にも穂躑躅、小瓔珞(こようらく)躑躅、磯躑躅、裏縞躑躅などがあるが、では「満点星躑躅」は何と読むか。

答えは「ドウダンツツジ」である。スズランのような可憐な小花を垂らす可憐なツツジ科の花木。灯台が名前の語源で、分枝する樹形が昔の燭台とよく似ていることから名付けられたという。「満点星」という字は満開の花を星空に見立てて充てたという。名前の中にも優雅な空想の世界が広がっているように思える。

ところで諸兄は躑躅の花言葉をご存じだろうか。躑躅全体では「節度」「慎み」など真面目であまり面白味がないが、これに色が付くと途端に艶めかしい意味に変わる。

白……「初恋」

紫……「美しい人」

ピンク……「愛の喜び」

赤……「燃える思い」「燃え上がる愛」

ミヤマキリシマ……「愛の炎」

そういえば子供の頃、ツツジの花を千切って根元のところを吸うと甘い蜜が出てきたのを思い出す。あれは大人になってからめぐり合う「愛」の予兆だったのかも知れない。

三沢 充男

2020年3月16日(月)

木瓜(ぼけ)

──山路を登りながら、こう考えた。知に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。──

「草枕」はこんな書き出しで始まる。日露戦争の頃30歳の洋画家である主人公が、山中の温泉宿に宿泊し、宿の若い(出戻りの)奥様の那美と知り合う。田舎の人々との他愛ない会話などをとおして、東洋の芸術や文化について論じ、漱石の感じる西欧化の波間の中の日本人がつづられる。

──木瓜は面白い花である。枝は頑固で、かって曲ったことがない。そんなら真直ぐかと言うと、決して真直ぐでもない。ただ真直ぐな短かい枝に、真直ぐな短い枝が、ある角度で衝突して、斜に構えつつ全体ができ上っている。そこへ、紅だか白だか要領を得ぬ花が安閑と咲く。柔らかい葉さえちらちら着ける。評してみると……。

この後へ上掲の文が続くのである。漱石は人の世に対しても、自然物に対しても独特の観察眼を持っていた。「こころ」に代表されるように琴線に触れる心の機微を丁寧に描くかと思えば、ここにあるように物事の本質を一刀両断に切って見せるところもある。

上の写真は大分前に親戚から貰ってきた一鉢で、沈丁花とともに早春の我が家の庭を彩る花である。3月半ば頃に温む風に誘われるように艶やかな花をほころばせる木瓜は、はるか平安の昔に中国から渡来したという。中国では木瓜の実を脚気、神経痛、腎臓病などの薬として用いている。薬用植物として伝えられた当初の名残は、今は香り高い実を漬け込んだ木瓜酒に伝えられている。

江戸時代になって日本原産の草木瓜(くさぼけ)と交配した新品種(現在150種余)が作られ、庭木のほか鉢植えや盆栽として愛でられるようになった。その後スエーデンの植物収集家によって紹介されたのがきっかけで、日本の木瓜は西欧にもたらされた。

ところでこの3月にめでたく傘寿を迎える筆者は、今や「木瓜」ならぬ「呆け」との戦いの毎日である。人の名前が出てこないのはもう大分前からだから「仕方がないのだ」と諦めているが、最近は物を置き忘れることが多くなった。さっきまで手に持っていたものを無意識にどこかへ置いてしまって探すのに大騒ぎをする。気が付いて見れば「何だ、こんなところへ置いていたのか」と思うことが多いが、使ったものを定位置に戻さないで慌てることも多い。

買い物をするときに忘れないように、思いついたら直ぐその場でメモをしておくのだが、そのメモを持って行くのを忘れたり、夕食を終えて二階の書斎へ戻っては見たが、ストーブを消したかどうか気になってもう一度確認に戻ることもある。記憶力の減退ばかりでなく、思考力の柔軟性が失われてきていることも問題だ。新しい発想が出てこなくて固定観念に捉われる自分が情けない。

そんな「呆け」に少しでも抗おうとスポーツジムに足繁く通って、マシン・トレーニングの他、ヨガやエアロビクスのレッスンも受けている。ヨガは若い頃からやっているので身体はかなり柔らかい積りだが(ただし、首から上を除く)、エアロビクスの方はインストラクターが指示するステップの順番が覚えられず、隣の人とぶつかりそうになることが多い。読者の皆様には80歳のおじいちゃんがカラフルなトップスにタイツ姿で若い女性たちに交じり、軽快なリズムに乗ってエアロビクスに汗を流している颯爽たる(チグハグな?)姿をご想像いただければ幸いである。

そんな毎日だが、ともあれこの歳まで生きてこられたことを神様に感謝したい。

と、ここまで書いてきたが、このところの怪しからぬウイルスの暗躍で折角のanti-agingの活動の場も奪われている。このままでは「呆け」が加速してしまうのではないかと気掛りだ。

「余は“呆け”にはなりたくない」

三沢 充男

2020年2月25日(火)

紅梅

前回、令和にちなんで万葉集から梅の歌を載せたが、奈良時代の梅はすべて白梅である。紅梅が登場するのは平安時代になってから。そこで今回は平安時代の代表作「源氏物語」から紅梅にちなむ部分を取り上げてみた。

晩年の光源氏が後見をするため北の方として迎えることになった女三宮が袿姿(表着の唐衣や腰から下の後を覆う裳を着けない普段着の姿のこと)で几帳の内側に立っている所を、几帳の内から紐をつけた猫が飛び出してきて、その紐で几帳が捲れた瞬間に彼女に心を寄せる柏木が見てしまうところを叙述したものである。紅梅の袿の模様を華麗に表現しているのではないかと思われる。

それにしても昔の男はこういうチャンスでもなければ、奥まった所にいる好いた女性の姿を捉えることができなかったとは何とも気の毒な気がする。

ところで、光源氏亡き後の「紅梅」の段には、匂うの宮と自分の次女(中の君)を結び付けたい按察(あぜちの)大納言(柏木の弟)が、匂うの宮宛てに次のような和歌を添えて盛りの紅梅の一枝を届けるところが出てくる。

心ありて風の匂はす園の梅にまづ鶯の訪はずやあるべき

(心あって風がそちらの方へ匂いを吹き送る園の梅に、まず鶯が来ないはずがありましょうか。)

御所で梅の花を手渡された匂うの宮は、そこで次のような歌を返す。

花の香に誘はれぬべき身なりせば風のたよりを過ぐさましやは

(花の香にすぐ誘われるような私ならば、風の便りをただ聞き過したりはしませんよ。)

実は匂うの宮の心は、中の君ではなくて按察大納言の後妻の真木柱の連れ子である「宮の御方」の方に引かれていたのだった。

今の世では街を行く女性は惜しげもなく肌を晒し、文のやり取りにもメールなどという簡便なツールができてしまった。確かに便利にはなったが、几帳の隙間から姿を垣間見るというな胸のときめきも失われ、梅の枝に和歌を添えて送るなどという奥ゆかしい手を使うこともできなくなった。

さて、己が身を振り返って見ると、美しい女性に恋ごころを抱いたことは数知れず、恋文を送ったことも一度や二度ではないが殆どは片思い。実際に実を結んだのは一つだけ。それも山あり谷あり、いばらの道を踏み越えてである(少しオーバーかな)。でも果たしてその人生が本当に良かったのかどうか。別の出会いがあったならばもっと素晴らしい人生が開けていたのではないかと思わないこともない。だが、こんな密やかな胸の内を知ったら亡妻はどんな反応をするだろう。目を剥いて怒るか、それとも「お互いさまよ」というか。

いずれあの世で再会したら本音で話し合ってみたいとも思うが、こういうことは永遠に胸の底に秘めておくべきなのか。

三沢 充男

2020年1月14日(火)

令和の時代

新天皇の即位に伴い改元が行われた。30年親しんできた「平成」に代り、万葉集から採ったという元号は「令和」。新しい時代が始まったが、その元年も忽ちのうちに過ぎ、今年は早や令和2年である。

7月から8月にかけて東京オリンピックが開催される。新しい国立競技場も完成してお披露目も済んだ。観覧券がネットで発売されたが競争率が高く、まるで宝くじを当てるようなものらしい。何万人という人がボランティアを買って出ているし、選手の意気込みも高いので、良い成績を期待したい。

それとその後に開催されるパラリンピック。ハンデを背負った選手たちが究極まで自分を鍛え抜いて励む姿を見ると思わず「頑張れ」と心の声を掛ける。でも最近は世界のレベルが上っているのでこちらも厳しい戦いになりそうだ。

昨年を振り返って見ると、新天皇の即位と新しい元号の制定を受けて、「今年は良い年になるのではないか」と何となくそんな漠然とした期待を持っていた。

確かに目出度い出来事もいろいろあった。スポーツの分野ではラグビー・ワールドカップでの日本チームの活躍、科学の分野では探査機「はやぶさ2」が小惑星「りゅうぐう」に着陸成功するなど、私たちの心を揺さぶる慶事があった。しかし何故か災害の記憶の方が生々しく頭に刻まれている。

台風15号では特に千葉県に大きな被害を与え、長期間にわたる停電が打撃を多くした。続く台風19号では静岡県、関東甲信越、東北地方で記録的な大雨となって多くの被害を与えた。千曲川の氾濫はテレビでも繰り返し報道され、その模様が目に焼き付いている。千曲川は島崎藤村の「千曲川旅情の歌」や五木ひろしが歌った「千曲川」などの印象から優しい情趣あふれる川だと思っていたのに、ひとたび牙をむけば恐ろしい凶暴な川に変身することを思い知らされた。その後、追い打ちをかけるように低気圧と台風21号の影響で関東、東北を中心に記録的な大雨となり、多くの被害をもたらした。ここでも千葉県は大きな被害を受けた。

それにしても復興もままならぬ中で新年を迎えた人たちのことを思うと心が痛む。

地球温暖化の影響で気温、海水の温度上昇で水蒸気が大量に発生して強力な風を巻き起し、大雨を降らせるのだという説明を聞くと、これからは年々被害が大きくなるのではないかと心配になる。

さて今年は子年である。十二支の一番初めで、干支でいえば庚子(かのえね)。庚子は新たな芽吹きと繁栄の始まり、すなわち何か新しいことを始めるのにぴったりの年だという。しかし傘寿を迎えるこの年になって新しく何かを始めようという気力も失せかけている。

そこでせめて大分前に無線技士の資格を取って、無線局の開設免許も取ったアマチュア無線でも再開してみようかと考えた。手持ちの無線機が正常であるとのお墨付きをもらい、免許の更新もした。我が家のところは谷あいになっていて電波の受信状態が良くないが、近くの狭山湖の堤防に上れば小さなアンテナでも電波が非常によく届き、埼玉・東京一円、神奈川・千葉の一部の人とは交信が可能なことが分かった。しかしJA1のコールサイン(JA1UZV)を持って居るのだから、長年キャリアを積んだ1アマか2アマの超ベテランだろうと思われるのに、こちらは駆け出しのままの4アマ(第4級アマチュア無線技士)。これでは恥かしくてCQ(「誰か応答してくれる人はいませんか」という呼びかけの略号)を出すことにためらいがある。勇気が出るかどうか自分自身が試される年になりそうだ。

冒頭の写真は、新年だから何か目出度いものはないかと考えて載せたのだが、何ともやせ細った見栄えのしない盆栽をお目にかけて恥かしい次第である。実は結婚して数年経ったころ調布・深大寺の門前で買った形の良い黒松の盆栽があったのだが、ある年、手入れの方法を誤って枯らしてしまった。それで今の住まいに移ってから近くの植木屋さんで松の苗木を買ってきて、自分で仕立てたのである。これでも20年経っているのだが一向に貫録が出ない。

孫の代くらいになればどっしりとした貫録のある盆栽になると思うのだが、彼女がどんな道に進むのか、どんな趣味を持つのか、そもそもこの家に住んでくれるのかどうかも見通せない状況では、儚い夢に終ってしまうのか。

三沢 充男

<