歳時記

2024年12月23日(月)

ニコライ堂

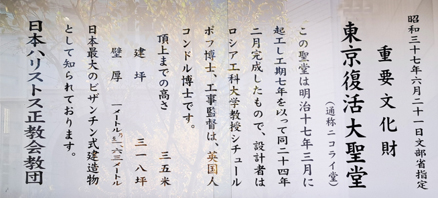

白門43会員でこのお堂を知らない人はいないのではないか。理工学部の校舎で学んだ人でも、駿河台校舎へ足を運んだことは何回かあるだろう。そう、これはニコライ堂。正式には「東京復活大聖堂」といい重要文化財に指定されている。今の駿河台キャンパスから御茶ノ水駅の方向へ坂を上がって100mのところにある。この写真は先日12月の白門43会の役員会の際に会議の前に撮ったもので、最新の姿だが、当然のことながら昔と変わっているところはない。

右の写真の看板には明治24年2月に完成したとあるが、実は関東大震災で被災し、現在の建物は1929年に修復されたものである。

右の写真の看板には明治24年2月に完成したとあるが、実は関東大震災で被災し、現在の建物は1929年に修復されたものである。

手前の塔の上部にあるのが「ニコライの鐘」の鐘楼である。作詞:門田ゆたか、作曲:古関裕而で、藤山一郎が歌った「ニコライの鐘」という歌がある。著作権の関係で歌詞を載せられないので、二木絋三さんのサイトを見て頂きたい。

ところで、12月といえば、各地でベートーヴェンの第九交響曲が演奏され、テレビでも放送される。白門43会でも12月28日に上野の東京文化会館大ホールで開催される「第九交響曲鑑賞会」の催しがある。大合唱団による「歓喜の歌」はやはり魂に響くものがある。またTVの映画では「忠臣蔵」が様々な切り口で放送される。日本の風物詩だが、第九は外国では12月に演奏されるとは限らないらしい。

この頃は街中のいたるところで、クリスマス・ソングが流れる。不信心の私は、子供の頃一度、従姉に誘われてお菓子欲しさに行ったことがあるが、それ以来クリスマスでも教会へ行ったことはない。信者でなくても最近は結婚式は教会でやる人が多いらしく、テレビでも時々そういう場面を見るので、教会の中はそうなっているのかと何となく知っている感じがする。

最近どういうクリスマス・ソングが流行っているかと調べたところ、ほとんど私たちの年代の人には馴染みのないものばかりだった。私が知っているのは、ジングルベル、きよしこの夜、ホワイトクリスマス、もみの木、もろびとこぞりて、牧人ひつじを、いつくしみ深き、などである。これらの多くは賛美歌である。私はクリスチャンではないけれど、クリスマス・ソングに取り入れられた讃美歌は気に入っている。

もう一つ私がここで紹介したいのは、クリスマス・ソングとして歌われることは少ないけれど、有名な讃美歌の「アメイジング・グレイス」である。アメリカでは多くの人に人気があってよく歌われている曲で、第二の国歌とも言われるらしい。

実はこの歌詞を作詞したのはイギリス人のジョン・ニュートンである。幼いころは敬虔なクリスチャンだった母に育てられたが、その母は彼が7歳の時に亡くなってしまった。その後彼は船乗りの父のもとで育てられて、船乗りになった。やがて彼は奴隷貿易に手を染め、現地でとらえられた奴隷たちを船で運ぶ仕事をして多額の財を成した。

その彼に転機が訪れたのは22歳の時であった。船で密猟品を運ぶ途中で嵐に遭遇し、あわや船が転覆しそうになった。この時初めて彼は神に祈って救いを求めた。その時船内の流失物が船底の穴を埋めて、浸水を免れた。数年経って彼はアメリカへ渡り、蓄えた資材を投げ打って敬虔な牧師となった。その彼が作詞したのがこのアメイジング・グレイスである。

作曲者は不詳である。これまであった曲をまとめてメロディーにしたのかも知れないという。

ここに原曲の歌詞を紹介しておきたい(1番のみ)。

Amazing grace! how sweet the sound

That saved a wretch like me!

I once was lost but now I am found

Was blind, but now I see.

「偉大なる神の恵み」 なんと素晴らしい響きなのだろうか

それは私のような罪深い人間をも救ってくれた

私はかって人の道を見失っていた しかし今は正しい道を見つけた

私は世の中が見えなかった しかし今ははっきりとそれを見ることができる

それではYou Tube で、ヘイリーの素晴らしい歌声を聞いていただきたい。

三沢 充男

2024年11月18日(月)

酉の市

標掲の写真は、2009年11月24日に白門43会のミニトリップとして、「講釈師と一緒に歩く歴史と文化の散歩そして寄席」で女性講釈師の神田阿久鯉さんに入谷界隈を案内していただいた時のものです。

地下鉄三ノ輪駅に20人余りが集合し、樋口一葉記念館、一葉住居跡、飛不動、鷲神社(酉の市)、入谷鬼子母神を見学し、最後は「お江戸日本橋亭」でいろいろな演芸を楽しんだのでした。

今回は「酉の市」が主題なので、酉の市に関連した話題を書きたい。

酉の市は、11月の酉の日(十二支)に、浅草の酉の寺をはじめ関東各地で行われる、開運招福・商売繁盛を願う祭りである。江戸時代から続く年中行事で、「春を待つ事のはじめや酉の市」と芭蕉の弟子其角が詠んだように、正月を迎える最初の祭りとされていました。当時“酉の町”“酉の祭”ともいわれ、11月の最初に巡ってくる酉の日(一の酉)が一般的に重んじられたらしい。酉の日の祭日が12日おきに巡ってくるため、祭りが2回の年と3回の年があり、「三の酉」まである年は、火事が多いとされていました。

酉の市の始まりは、江戸近郊の花又村(現在の足立区花畑にある大鷲神社)であるといわれている。当初は近在の農民が鎮守である「鷲大明神」に感謝した収穫祭であった。祭りの日には氏子たちは鷲大明神に鶏を奉納し、終わると集まった鶏は浅草の浅草寺まで運び、観音堂前に放してやったといわれます。

当初は武士の参詣が多かったと伝えられるが、やがて江戸市中から町人がこぞって参詣するようになる。社前では年末の一発勝負を賭けた辻賭博が開帳され、にぎわったが、安永年間に出された賭博禁止令を境に、その盛況は浅草へと移って行くことになる。

当時、花又村を『本の酉』、千住にある「勝専寺(赤門寺)」を『中の酉』、長國寺が別当をつとめていた、浅草の鷲大明神を『新の酉』と称し、この3箇所の酉の市が有名であった。なかでも、浅草長國寺の『新の酉』は、東隣に新吉原(後述)をひかえていたこともあり、鷲妙見大菩薩(鷲大明神)が長國寺に迎え移された明和8年(1771年)頃から一躍酉の町として知られるようになり、今日に至っている。

実は、浅草の鷲神社と吉原の遊郭(新吉原)は目と鼻の先にあった。

吉原遊郭は江戸幕府によって公認された遊郭であった。当初は日本橋近く(現在の中央区日本橋人形町)にあり、明暦の大火後、浅草寺裏の日本堤(現在の台東区千束)に移転し、前者を元吉原、後者を新吉原と呼んだ。

徳川家康が江戸幕府を開くと、東海地方から多数の家臣団を率いて江戸へ入ったため、江戸の都市機能は急ピッチで進められた。それに伴って関東一円から人足が集まり、京・大阪から上方の商人も移住してきた。さらに戦乱の時代が終わって食にあぶれた浪人が仕事を求めて江戸に集まってきたことなどから、江戸の人口比は圧倒的に男性が多くなった。江戸中期に於いて男女比では、三分の二を男が占めていたと言われる。そのような時代背景から江戸市中に遊女屋(岡場所)があちこちで営業を始めるようになった。それで幕府は公認の遊郭を許可して、風俗を取り締まると同時に、一定の条件のもとに営業を認めるようになったのである。

そして世にいう明暦の大火後、幕府はこれまでの吉原(元吉原)を、浅草寺の北側の元は田圃だったところを整備させて、新吉原として強制移転させたのである。

新吉原は四方を濠で囲われ、大門を入った街は碁盤の目のように整然と並び、東京ドーム2個分以上の広さがあったと言われる。

さらに吉原では四季折々の年中行事とそれに伴う様々な演出が施されたことも特徴で、歩いて眺めるだけでも楽しめる江戸随一の観光地になった。したがって廓内にはこれら非日常的空間を見物することだけを目的とした「ひやかし(素見)」と称される人々も多く、吉原に訪れる人々の約七割は見物目当ての「ひやかし」だったようです。

さらに吉原では四季折々の年中行事とそれに伴う様々な演出が施されたことも特徴で、歩いて眺めるだけでも楽しめる江戸随一の観光地になった。したがって廓内にはこれら非日常的空間を見物することだけを目的とした「ひやかし(素見)」と称される人々も多く、吉原に訪れる人々の約七割は見物目当ての「ひやかし」だったようです。

こうして吉原には江戸文化を代表する独自の文化が発達したが、これは吉原が単なる女性と遊ぶ場というだけでなく、同時に江戸の一大社交場としての役割も担っていたからだろうと考えられる。

正岡子規が実際に吉原で遊んだかどうかは、分かりませんが、標掲の歌はまさに「ひやかし」そのものである。

その後、吉原は明治以降も遊廓としての営業を続けたが、時代の波に従って次第に江戸期とは性質を異にして行き、昭和33年の売春防止法の適用によってその長い歴史に終止符を打ったのでした。

此頃の吉原知らず酉の市 高浜虚子

ところで、酉の市にはどうして熊手が売られるのでしょうか。

熊手とは長い柄の先に、竹製の曲がった爪を扇状に付けた道具のことです。その形が熊の手のように見えることから「熊手」という名が付けられた。 熊手は落ち葉などをかき集める道具として使用されているが、ここに熊手が縁起物として扱われる理由がある。

熊手は落ち葉などをかき集める道具として使用されているが、ここに熊手が縁起物として扱われる理由がある。

商売人のちょっとしたシャレとでもいうべきか、熊手は「運もかき込める道具」「金銀もかき集められる道具」ということで、次第に縁起物としてみなされるようになった。

やがて熊手は縁起が良いとされる七福神、松竹梅、大判小判などの飾りが施され、見た目もオシャレな縁起熊手として現在に至っている。

熊手は熊の手以外にも、鷲が獲物を鷲掴みにする爪の形にも似ている。このことから熊手には「福や運を鷲掴みする力がある」ともされ、縁起物になったという説もある。

こういう出店で熊手を買うと、店員が総出で、シャン、シャンと手拍子を打って商売繁盛や家内安全を祝ってくれます。

私は別に日に巣鴨の大鳥神社で、小さな熊手を買いました。(右上写真)

ところで私の子供の頃は、市内の日蓮宗の浄運寺というお寺で、酉の市にはお会式が行われるのが習わしだった。子供の頃の記憶だから、本当にその日が酉の日だったかどうかは定かではないのだが、私の頭の中では一体になっている。お会式とは、本来は日蓮の入滅した10月13日頃に行われるのだが、日は必ずしも一定していないらしい。万灯や提灯を掲げ、纏を振り、うちわ太鼓や鐘を叩き、お経や題目を唱えながら、お寺の境内や近隣地域を練り歩く行事である。

私が記憶しているのはお寺を出たお遍路さんのような揃いの白い法被に身を固めた何十人もの信者たちが、お経や題目を唱え、ドンツク、ドンツクとうちわ太鼓を叩きながら、街の大通りを練り歩いてる姿でした。だから私は酉の市といえば、お会式の行列を思い出すのです。

三沢 充男

2024年10月21日(月)

金木犀

秋の野をそぞろ散策している道すがら、突然強い芳香に包まれ、辺りを見回すことがある。匂いの方向に目をやるとほっこりとした木の株に橙黄色の金木犀の小花が無数に咲き乱れている。酷暑の夏が過ぎようやく一息ついた頃、この花の甘い香りを嗅ぐと移ろいゆく季節の速さに驚かされる。

それよりも少し遅れて、我が家の庭の水道の脇に植えた金木犀も花をつけ始める。小振りな木なのに一人前に強い芳香を放ち始め、庭木の水やりのため如雨露に水を入れに行くと、頭の上から香りが舞い降りてくるようだ。 我が家の庭には枯山水の池を挟んで金木犀と沈丁花が植えてある。春にはこちら岸の沈丁花が、秋には向こう岸の金木犀が、それぞれ優美な芳香を放って季節を教えてくれる。

我が家の庭には枯山水の池を挟んで金木犀と沈丁花が植えてある。春にはこちら岸の沈丁花が、秋には向こう岸の金木犀が、それぞれ優美な芳香を放って季節を教えてくれる。

一般にモクセイといえばキンモクセイを指すことが多いけれど、植物学的には白色の花をつけるギンモクセイを指すらしい。雌雄異株で本来は果実の成る木だが、日本ではほとんどの金木犀が雄株なので果実を見ることはない。

木犀は漢名の音読みで、木の肌の文様が動物の犀(サイ)の皮に似ていることからついたもので、「金」は橙黄色の花色にちなむ。

原産地は中国で、樹高5~8m、秋、葉のつけ根に花径約5mmの橙黄色の小花を無数に付け、強い芳香がある。対生する葉には光沢があり、波を打っている。葉の長さは6~12cmの長楕円形で、先はとがっている。土質を選ばないので庭木や生垣として植えることが多く、日当たりを好む。大気汚染に弱く、花が付かなくなるので、車の往来の激しい場所の街路樹として植えられ、大気汚染を警告する花としても知られている。

私のウオーキングのルートで、狭山湖の堰堤を下って、県道を渡ったところに「トトロの木」がある。鉤の手になった村道を進んで振り返ると、トトロが人懐こそうな目で私を見つめている(上の写真)。何の木か分からなかったけれど、この季節になって花が咲き、金木犀だと分かった。

私のウオーキングのルートで、狭山湖の堰堤を下って、県道を渡ったところに「トトロの木」がある。鉤の手になった村道を進んで振り返ると、トトロが人懐こそうな目で私を見つめている(上の写真)。何の木か分からなかったけれど、この季節になって花が咲き、金木犀だと分かった。

所沢はトトロの古里。宮崎駿監督のアニメ映画「となりのトトロ」の舞台のモデルになったところで(左図)、近くにはトトロの森1号地をはじめ、いくつもの「トトロの森」の区画がある。公益財団法人「トトロのふるさと基金」が狭山丘陵の里山の風景を守ろうと、賛同者から基金を募って土地を取得する活動をしている。

10月は衣替えの季節だが、寒暖の激しい今年は未だに暑い日もあれば寒い日もある。夏のままの白いシャツを着ていると、うすら寒くなって急いで長袖のカーディガンを羽織ったり、ジャケットを着たりすることがある。普段の年なら身体が慣れていないこの季節の秋雨は寒々とした冷気が肌を刺す。長塚節はそんな季節感を金木犀の香りに託してこの歌を詠んだのではないか。

長塚節は1979年(明治12年)、茨城県岡田郡国生村(現在の常総市国生)の豪農の家に生れた。1893年(明治26年)茨城中学校に首席で入学したが、4年まで進級したところで神経症を患い学業困難となり退学した。

19歳の頃から正岡子規に傾倒、21歳で子規宅を訪れ、入門。「アララギ」の創刊に携わることとなる。子規の下では専ら万葉の短歌の研究と作歌に励んだが、子規の没後もその方向性を違えず、写生主義を継承した作風を発展させた。同門の伊藤左千夫と親交を続けたが、「アララギ」の創刊に当たり編集を担った伊藤と対立したため、「アララギ」に作品を発表することはほとんどなく、伊藤が死去した1914年(大正3年)にようやく「鍼の如く」の和歌232首の連作を発表している。一方、小説の分野では散文の執筆を手掛け、写生文を筆頭に数々の小説を「ホトトギス」に寄稿。さらには当時の農村を写実的に描写した「土」を「東京朝日新聞」に連載、これが農民文学の先駆けとなる重要な作品と評価され、彼の代表作となった。

1911年(明治44年)頃から喉頭結核を発症、その後いくつもの病院で治療を受けるが病気は癒えず、1915年(大正年)2月、35歳の若さで没した。次の歌は、私が選んだ代表作。

歌人の竹の里人おとなへば やまひの床に絵をかきてあり

夜になれば星あらはれて昼になれば 星消え去りて月日うつり行く

朝ごとに一つ二つと減り行くに なにが残らむ矢ぐるまの花

白埴の瓶こそよけれ霧ながら 朝はつめたき水くみにけり

三沢 充男

2024年9月24日(火)

へちま

「へちま」(糸瓜)と聞けば、上の写真のような弦にぶら下がってなっている緑色の太くて長い実のことよりも、ヘチマタワシの方を連想してしまう。ヘチマタワシはへちまの実を腐らせて繊維だけをきれいに取り出して、適宜の長さに裁断して作ったタワシのことである。入浴の時に身体を洗ったり、台所用としては食器や鍋などを洗うときに使った。今ではいろいろな種類のスポンジタワシがスーパーなどで売っているから、ヘチマタワシのお世話になることはなくなった。 「へちま」は、インドや東南アジアなど熱帯アジア原産で、その果実のことをいう。本来の名前は、果実から繊維が得られることから糸瓜(いとうり)といった。ウリ科ヘチマ族のつる性一年草。一株に雄花と雌花を咲かせる。雄花は花数は多いが、雌花の方が大型(右写真)。朝咲いて夕方にはしぼむ一日花。

「へちま」は、インドや東南アジアなど熱帯アジア原産で、その果実のことをいう。本来の名前は、果実から繊維が得られることから糸瓜(いとうり)といった。ウリ科ヘチマ族のつる性一年草。一株に雄花と雌花を咲かせる。雄花は花数は多いが、雌花の方が大型(右写真)。朝咲いて夕方にはしぼむ一日花。

高温で日当たりの良い場所を好む。古くからインドで栽培され、日本には中国から江戸時代初期に渡来。庶民の間でへちま作りが流行した。ヘチマの若い実は食用に、成熟したものは前述のとおりスポンジ代わりに利用される。また茎からとれる液体は「ヘチマ水」と呼ばれ、化粧水になる。

ヘチマと似て非なるものに「夕顔」がある。夕顔はウリ科ユウガオ族のつる性一年草。実の形によって細長いナガユウガオと丸みを帯びた球状のマルユウガオがある。ナガユウガオは一見ヘチマと間違いそうになるほど似ている。

ヘチマと似て非なるものに「夕顔」がある。夕顔はウリ科ユウガオ族のつる性一年草。実の形によって細長いナガユウガオと丸みを帯びた球状のマルユウガオがある。ナガユウガオは一見ヘチマと間違いそうになるほど似ている。

和名「夕顔」の由来は、夏の夕方に咲いた白い花が翌日の午前中にしぼんでしまうため。

この春に種を蒔いた夕顔が先ごろ咲いた(左写真)。はじめはヘチマと夕顔の違いも分からなかったが、調べていくうちに大分違うことが分かった。

夕顔の実は干瓢の材料になる。細長く帯状に剥いて乾燥させたものが干瓢である。干瓢は甘辛く煮て海苔巻きの芯に入れれば立派な干瓢巻きになる。

そういえば、「夕顔」は、源氏物語に出てくる薄幸の女性の名前である。また桐壺、帚木、空蝉に続く第四帖の題名にもなっている。ある日、光源氏が乳母の老女を見舞おうと立ち寄ったところ、隣家の小さな家に夕顔の花がきれいに咲いているのを見つける。供の者を遣わしてそれを所望すると、香を焚きしめた扇に雅な手蹟で次のような歌が書かれ、夕顔の花とともに届けられる。

心あてにそれかとぞ見る白露の 光そへたる夕顔の花

(白露の花を添えた夕顔の花にもまごうお姿は、光るの君ではないかと思うのですが)

それ以来、源氏はその気品のある美しい女性のもとへ通うようになる。そしてある秋の夜、彼は夕顔を古びて荒れ果てた院に誘い、愛し合う。ところが夜中にあらわれた女の物の怪に取りつかれ、夕顔はそのまま命を落としてしまう。

標掲句の正岡子規(1867(慶応3)年~1902(明治35)年)は、俳句、短歌、新体詩、小説、評論、随筆など多方面にわたり創作活動を行い、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、明治を代表する文学者の一人である。中でも古今集を批判し、万葉集を高く評価したことでも知られる。惜しいことに35歳の若さでこの世を去ってしまう。

標掲の句は絶筆三句といわれた代表作の一つである。絶筆三句とは、次の句のことをいう。

糸瓜(へちま)咲て 痰のつまりし仏かな

痰(たん)一斗 糸瓜の水も間にあはず

をととひの へちまの水も取らざりき

へちまの水は痰を切る効用があるのだが、特に十五夜にそれを取るのが良いとされていた。そして「をととひ」というのは十五夜であった。しかし病床に居たため、そのヘチマの水も取りそこなった。あるいは取り忘れたのか。

この三句は意味の上で続いているらしい。私の実力では詳しい説明はできないが、よくよくその積りで読んでいけば何となく意味が分かってくるのではないだろうか。

三沢 充男

2024年8月26日(月)

露草

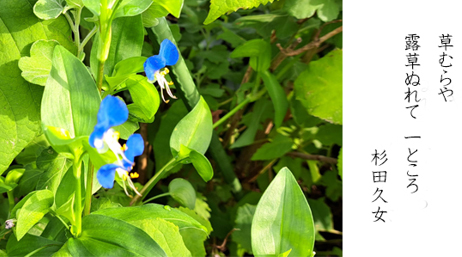

普段、何の意識もなく通り過ぎていた角の草むら。それが今朝はふと目を引いた。露草が咲いていたのだ。よく見るとあっちにも、こっちにも咲いている。朝露に濡れて鮮やかな青色の小花。子供の頃からいつも見慣れた花だけれど、いざその花がどういう形のものかと聞かれると答えられない。それほど注目してよく見たことはなかった。

こんな可憐な小さな花の一かたまりに目をつけて久女は見事な一句に仕立て上げた。

露のようにはかなく可憐な露草は、夜明けごろに咲いて午後にはしぼむ一日花。反面、旺盛な生命力があり、どんな場所にも繁茂する。古来より葉や茎は利尿やリウマチに薬効があるといわれ、煎じ薬として、あるいは柔らかい茎先や葉を食用にするなど、さまざまに活用されてきた。

昔、この花の絞り汁で布を染めたことから「ツキクサ」とも呼ばれた。この花の汁は染色が容易な代わりに退色もしやすかった。その性質を利用したのが、友禅染などの下絵に用いられる青花紙である。露草の変種のオオボウシバナの絞り汁を染み込ませた和紙で、この紙を水に入れて青花の液を作り、それで下絵を描くと、本染めの際の熱で下絵は消える。この花の栽培産地である滋賀県草津市では今も作られているという。

花の特徴は苞(ほう)の間から数個の花を一つずつ咲かせる。花の色の多くは青色で、白や薄紅色の変異もある。花弁は3枚のうち2枚は幅約6mmで大きく、1枚は小さい。雄しべは6本のうち2本は花糸が長い。草丈は20~50cm。花期は6~9月。

特性は道ばたや山野の湿り気のある草地に生え、土質、場所を選ばない。若い葉は食用になり、茹でて和え物などにもなる。

この花を水に漬けてしばらく置くと青い水ができる。子供たちの色水遊びに欠かせなかったが、今の時代、こんな遊びをする子供がいるだろうか。

杉田久女は1980(明治23)年~1946(昭和21)年、鹿児島県出身の俳人。高浜虚子に師事し、長谷川かな女、竹下しずの女とともに近代俳句における最初期の女性俳人で、男性に劣らぬ格調の高さと華やかさのある句を作った。

次のような代表作がある。

足袋つぐやノラともならず教師妻

水打って石涼しさや瓜をもむ

たてとほす男嫌ひの単(ひとえ)帯

三沢 充男

2024年6月14日(月)

鬼灯(ほおずき)

郷愁を誘って朱く色づく丸い袋。鬼灯市では夏到来を告げる。

梅雨のころにひっそりと控えめな小花を咲かせ、やがて真っ赤に色づいた袋状の「実」が情緒豊かに盛夏を彩るホオズキ。正確には袋の部分はがくにあたり、その中に小さな果実が包まれている。

鬼灯市は、歴史的には東京芝の愛宕神社の縁日に由来すると言われているが、今では毎年7月9日と10日に東京浅草の浅草寺で催される鬼灯市が特に有名になっている。威勢の良い売り声が飛び交う中、朱色の「実」を鈴なりにつけたホオズキの鉢植えが、涼を呼ぶ。

日本におけるホオズキの起源は明確ではないが、古事記にはその赤く輝く実を八岐大蛇(ヤマタノオロチ)の眼にたとえた「赤加賀智」という名が記されている。

子供のころ親しんだのは、ホオズキの赤い袋を根気よくもんで小さな穴から汁と種を出し切った空の袋を、舌先でキュッキュッと鳴らす遊び。女の子たちは上手に根気よく種を出すが、男の子は面倒くさくなって早く種を出そうとするから穴が破れて、これまでの努力がオジャンになってしまう。自分もその一人だった。世につれて遊びは変わってきたが、戦後間もないころまでは子供たちにもてはやされていた。

ナス科ホオズキ属の多年草。原産地は東アジア。花色はおもに淡い黄白色。茎の基部を除いた各節に1個ずつ下向きに咲く。花の後にがくが袋状に発達して果実を包み込む。日当たりのよい、少し湿った肥沃な土地を好む。繁殖は春に株分けで行う。こぼれた種子からもよく生え、耐寒性があるため雑草のように強く育つ。ホオズキは直立の茎に袋状の「実」が鈴なりにつく。完熟したホオズキは、やがて袋が筋だけになって中の果実が透けて見えるようになる(右写真)。その幻想的な雰囲気から「ユメホオズキ」と呼ばれる。

ナス科ホオズキ属の多年草。原産地は東アジア。花色はおもに淡い黄白色。茎の基部を除いた各節に1個ずつ下向きに咲く。花の後にがくが袋状に発達して果実を包み込む。日当たりのよい、少し湿った肥沃な土地を好む。繁殖は春に株分けで行う。こぼれた種子からもよく生え、耐寒性があるため雑草のように強く育つ。ホオズキは直立の茎に袋状の「実」が鈴なりにつく。完熟したホオズキは、やがて袋が筋だけになって中の果実が透けて見えるようになる(右写真)。その幻想的な雰囲気から「ユメホオズキ」と呼ばれる。

ホオズキ属の仲間は100種ほどもあるが、日本で多く栽培されているのは、ホオズキと草丈20~5cmの小型のセンナリホオズキ。鬼灯市では早生(わせ)で大型の園芸品種「丹波ホオズキ」が主役で、市を訪れた人々の目を引く。

ホオズキの赤く丸い袋は霊魂を想像させることから、お盆の精霊棚に備えられ、鬼灯や鬼燈の字があてられる。元日の朝にホオズキの実を食べると、その年は腹の病気や脚気にならないと伝えられる土地もある。実際にホオズキは咳止めや解熱剤、利尿剤としても利用されてきた。

水原秋櫻子(1892年(明治25)~1981年(昭和56))は、はじめ窪田空穂に師事、短歌で独自の叙情性を育てたが、のち俳句へ転じた。高浜虚子から指導を受け、昭和初期の「ホトトギス」を彩る俳人の一人として活躍した。

標掲の句、鬼灯市で鬼灯の籠を買った後、俄かの宵雨にあい、籠を小脇に抱えて、自分よりも鬼灯を守りながら駆けて帰るユーモラスな姿が描かれている。

私の好きな代表的なものに、次の作品がある。

ふるさとの沼のにほいや蛇苺

瀧落ちて群青世界とどろけり

三沢 充男

2024年6月14日(月)

百合

百合は古くから日本の文献に登場するが、古事記には日本最古のロマンスともいうべき場面が描かれている。九州からやってきた神武天皇は大和・狭井川のほとりで後に皇后となるイスケヨリヒメノミコトと出会い、一夜を共にする。このとき岸辺には山百合草が咲き乱れていた。二人の愛の仲立ちをした百合の花、今も昔も男女の愛は変らない。

神武天皇が実在したかどうかは分からないが、それに似た豪族は存在したに違いないと思うし、その人が川の畔で見目うるわしい乙女と出会い、妻に迎え入れるということも十分ありうる話だと思う。それにしてもその愛が実を結ぶにあたり山百合草が一役買っていたとは、昔の人もなかなか粋な想像力を働かせたものだと感心する。

毎年6月、奈良市内の率川(いさがわ)神社で行われる三枝祭りでは、この故事に因み笹百合の花3万本を神社に奉納し、お神酒と神饌(しんせん)の前で百合の花を手にした巫女たちが舞を奉納するという。山百合草がなぜ笹百合なのかという理由は分からないが、長年続いてきた伝統だから何か深い意味があるのだろう。 花が大きいため左右に揺り動くことから「ユリ」の名がついたともいわれている。その形状と花の咲く向きとでヤマユリ系、テッポウユリ系、スカシユリ系、カノコユリ系の四つの系統に大別されており、全体では70種にも及ぶ。

花が大きいため左右に揺り動くことから「ユリ」の名がついたともいわれている。その形状と花の咲く向きとでヤマユリ系、テッポウユリ系、スカシユリ系、カノコユリ系の四つの系統に大別されており、全体では70種にも及ぶ。

これらの百合の中でひと際大きな花を咲かせ、香しい匂いを放つのが山百合である。鮮やかな花弁をそり返らせて開花する山百合の姿は豪華で、しかもそれが静かな山あいに咲いているのだから、人々の目に留まらない筈はない。花を見ないでも遠くからその匂いが漂ってくる。崖などの手の届かないところに咲いているのを見ると、何としても手に入れたいという衝動に駆られる。人の欲望とは、そうしたものなのかも知れない。

夏草の茂みが上に伸びいでて ゆたかになびく山百合の花

若山牧水

表掲の写真は昨年、梅雨の合間の朝に撮ったものである。前日までに大きく膨らんでいた蕾だが、その夜大雨が降ったので、今朝はどうかと庭に出て見たら健気にも頭を垂れることもなく、凛とした居住まいで見事に花開いていた。十年くらい前に近所の植木屋さんで球根を買ってきて隣家との塀際に植えたのだが、日当たりが良くないので育ちが悪く、最初の2、3年までは沢山の花を咲かせていたが、次第に数が減り、今はご覧の2輪だけが辛うじて生き残っている。

冒頭の歌の作者、山川登美子は現在の福井県小浜市で小浜藩の裕福な士族の娘として生まれ、大阪のミッションスクール梅花女学校に学ぶ。歌人与謝野鉄幹に憧れ、彼が主宰する明星の同人となり、一つ年上の鳳晶子と出会う。互いに鉄幹を慕う二人は恋のライバルとなるが、登美子は親が勧める縁談を受け入れて身を引く。この時の歌に

それとなく紅き花みな友にゆずり そむきて泣きて忘れ草つむ

がある。翌年晶子は鉄幹と結婚し、与謝野晶子となるが、登美子は鉄幹から「白百合の君」といわれ、晶子は「白萩」に例えられる。登美子が結婚して間もなく夫が結核に罹りこの世を去る。彼女は日本女子大学に進学するが、夫から感染した結核によって、29歳の若さでこの世を去る。

ライバルだった二人は作風もまた対照的であった。同じ京の祇園を舞台にして二人はそれぞれこんな歌を詠んでいる。

清水へ祇園をよぎる桜月夜 こよひ逢ふ人みなうつくしき (晶子)

木屋街は火(ほ)かげ祇園は花のかげ 小雨に暮るゝ京やはらかき(登美子)

登美子の歌には晶子のような華やかさはないけれど、どこか侘びの境地にも近いしっとりとした趣がある。

登美子21歳のとある一日、二人は師と仰ぐ鉄幹と3人で紅葉の京都・栗田山麓の永観寺に宿をとる。半年前に鉄幹が創刊した雑誌「明星」に自作の歌が掲載されて彼への恋心を募らせた時期であった。この夜、彼らの間に何があったかすべては藪の中だが、登美子が鉄幹と晶子の関係を明確に意識し、本当の意味で失恋したのはこのときだったのではないだろうか。

三沢 充男

2024年5月13日(月)

二十三夜塔

満月に対するのは新月、「朔」ともいう。朔日と書いて「ついたち」と読む。月のない夜はどこか不気味である。新月が次第に大きくなってきて半分まで来ると上弦、九日の月であり、満月が次第に欠けて行って半分になると下弦、二十三日の月である。次第に満ちてくる時よりも次第に欠けて行くときの方が何だか哀れっぽくて、生の終りに近付きつつある自分に似ているような気がして親近感を覚える。二十三日の月はそんな感じの月なのだ。

昔から二十三夜は「二十三夜さま」といって信仰の対象になっていた。二十三夜の晩は勢至菩薩が現れるという。阿弥陀三尊の右脇侍で「智慧の光をもってすべてのものを照らし、もろもろの苦難を離れさせ、無上なる力を得させる」という尊い菩薩さまである。二十三夜の月が昇るのは午前0時ころである。人々は「二十三夜待ち」といって月の出を待ちながら祈ったり飲食したりする。月が出てからも人々は寝ずに夜が明けるまで過ごす。その祀りを主催する家を頭(とう)と呼び、家並か帳面で順番が決められている。頭家(とうや)では御神酒、燈明、供物を用意して風呂を沸かす。集まってきた仲間は先ず入浴して身体を清める。そして風呂から上がって皆が揃うと宵のうちに祀りを行う。決められた作法に従って唱えごとをしたり経を読んだりして、それが済んだら御神酒を下げてきて皆が持ち寄った酒肴で飲食をする。その晩は眠らずに夜明けまで語り明かす。村の相談事をしたり、他愛のない雑談をしたりする。

二十三夜の拝む対象は勢至菩薩といわれているが、祭神がどんな神様か知らないところもかなりあったらしい。祭神の名は恐れ多いので人々が口に出すことを憚ったため、長い間に次第に祭神が分からなくなったのだといわれ、単に「二十三夜さま」と呼ぶのはそういうこととも関係しているようだ。

二十三夜待ちの記念の石碑は全国にある。勢至菩薩を彫り込んだものもあるが、「二十三夜尊」とか「二十三夜塔」とだけ彫ったものが多い。

江古田の日大芸術学部のすぐ隣にある能満寺の境内にあるのは、形の整っていない60cmほどの自然石の表面を平らに削ったもので「二十三夜尊」とだけ刻まれている(標掲写真左)。これに対し、石神井公園の南、天祖神社の境内にあるのは、高さ1.2mほどで、正面には勢至菩薩の坐像を浮き彫りにし、その下に「廿三夜待供養」と彫り込み、建てた日も銘記した立派な石碑である(標掲写真右)。右側面には「武州豊嶋郡下石神井村」とあり、下の台石には願主の名が記されている。

ところで、月に関わる歌は昔から数えきれないほど詠われてきているが、その中で心に強く響いてくるのは、次の歌である。

心にもあらでうき世にながらへば 恋しかるべき夜半の月かな

三条天皇(平安中期の第67代天皇)の御製で、百人一首第68番の歌だが、出典は「後拾遺集巻15」である。

(わが心に反してこの世になおも生き永らえているとしたら、今夜のこの美しい月のことをきっと思い出すだろう)

このころ天皇は眼病を患い、失明に近い状態であった。それだけに月に対する思い入れが深かったのではないか。

作者は死の訪れをむしろ願うというほどに、不幸の実感を抱いているのである。11歳で東宮(皇太子)に立ち、36歳でようやく即位した三条天皇が失明に近い状態のうえ、二度も内裏が炎上する不祥事に見舞われた。あまつさえ暗に退位を促す藤原道長の専横に、譲位を決意したころ詠んだ歌である。失明に近い状態であることを知って読めば、今かすかな視力を奮い起こすようにして見上げている月は、この上もなく美しいものとしてその目に映っていたことが想像できるのではないか。作者は既にこのとき、目が見えなくなって思い出の中でだけこの月を見つめているであろう未来の自分を見つめているのである。

さて、先の勢至菩薩の石碑だが、碑の左側面を見ると「願主 世話人」として大きな文字で名主の加藤与四郎他2人の名が刻まれており、正面の名前はそれより小さく加藤弥五郎、小川八兵衛、本橋八五郎など11名の名が彫られている。ただ、その中で気になるのが、本橋八五郎の隣には「ちよ」と仮名文字の名が刻まれており、このほかにも2人の女性の名が男の名前に添うように彫られている。この時代、普通は戸主である夫の名だけが記されるはずなのにどうして女性の名が一緒に彫られているのか。それはこの二十三夜塔の建立に、この3人の女性が大いに関わった証拠ではないか。

いったい何があったというのか。碑の前に佇み、瞑目して昔のことをいろいろ空想していると、いつしか二百年前の村の光景が瞼の裏に蘇ってくる。

下石神井村のこの度の二十三夜さまの祀りの頭家は小林善平である。善平方には夕刻から村の人々が集まり、湯に入って身を清めてから早くのうちに祀りを終え、お神酒や持ち寄った酒肴で宴が催された。

夜が更けて村の相談事もほぼ片付いたので、そろそろお開きにしようかと思っていたところへ、三人の女が駆け込んできた。

「頭家さま、名主様。是非私どもの話を聞いて下さいませ」

口火を切ったのは本橋八五郎宅のちよである。

「おや、八五郎さんとこのちよさんではないか。どうなすったのかね」

「亭主に離縁状を書くように言いつけてください」

「離縁状とは、ただ事ではないね。詳しく話してみなさい」

すると亭主の八五郎が前へ出てきて怒鳴りつけた。

「この馬鹿野郎。ここは女が出てくるところではねえ。とっとと出て行きやがれ」

「まあ、まあ八五郎さん。そう言わずに話を聞こうではないか。一体どうしたというのかね」

「うちの宿六が博打や女遊びにうつつを抜かして、ちっとも仕事をしません。だから離縁したいのですが、亭主が離縁状を書いてくれないのです」

「ほう、それでもし離縁されたらあんたたちはどうするのかね」

「ほかの二人は実家に戻りたいそうですが、わたしはもう親が亡くなって兄の代になっているので実家には帰れません。嫁入りの時に持参した田畑と持参金を返してもらって、娘と息子を引き取って三人で暮らしていきます」

「さて……名主様、どうしたものでしょうかね」

頭家の小林善平もこれにはすぐに返事をしかねて、名主の加藤与四郎の顔を見た。

「そうですな。この場でおいそれと結論を出すというわけにはいかないので、一つ私に預けてくれませんか。双方の話をよくよく聞いたうえで、良きに計らいましょう。だから、三人とも今晩は家に帰りなさい」

「話は分かりましたが、このまま家に帰ったらわたしたちは亭主に折檻されますので、家には戻れません」

「八五郎さんと金兵衛さん、それに作蔵さん。決して奥方に折檻したりしたら許しませんよ。いいですか」

こうしてその場は治まって、二十三夜の祀りは終わった。

その後名主の加藤与四郎が関係者を呼んで事情を聞いた。結果的に三人の女たちは離縁にはならなかった。しかし、亭主たちは博打や女に手を出すことを止め、人が変わったように仕事に精を出すようになったという。

勢至菩薩の石碑が完成し、除幕式が行われたのは三月後の二十三夜の日である。

石碑の前面には願主として11名の男の名と本橋八五郎、八方金兵衛、小菅作蔵の脇には、ちよ他2名の女性の名が刻まれていた。その理由については名主の加藤与四郎は理由を言わなかった。でもそのうちに噂が立った。

「あの3組の夫婦は二十三夜さまに誓いを立てさせられたのさ」と。

三沢 充男

2024年4月15日(月)

御開帳

御開帳とは、お寺や神社の奥深くに収められていて普段見ることができない秘仏やご神体その他の宝物を、期間を定めて公開し、人々に拝観できるようにする宗教上の行事のことである。御開帳は7年に1回、33年に1回、60年に1回などと周期的に行うことが多い。

御開帳のスタイルとしては「居開帳」と「出開帳」がある。居開帳というのは、寺社のその場所で行うものを言い、出開帳とは、人の大勢集まる都会の寺社その他の施設を借りて行うものをいう。

上掲の写真は、我が家の菩提寺の金乗院山口観音で平成29年に催された御開帳の時のものである。御本尊は千手観音菩薩で弘仁年間(810~824年)行基大士の作と伝えられており、御開帳は33年に1度とされている。このとき拝観に行ったが、本堂の奥まった暗いところをゆっくり進みながら拝観するというスタイルで、ご本尊は暗い中にさらに黒々としたものが立っているような感じで、はっきりと観音菩薩のご尊像だとは認識できない状態だった。

金乗院山口観音の出開帳は、江戸時代の明和元年(1764)4月1日から6月1日まで、本所の回向院で開催された記録がある。山口観音は宝暦7年(1757)、破損に瀕した古来の本堂を再建するため、立川村大工七兵衛、宮寺村大工武兵衛などの宮大工と金145両で請負契約を結んだ。契約では、本堂は間口18メートル、奥行15メートルで二重垂木、唐破風の堂々たるものであった(これが現在の本堂である)。しかし、実際はこのほかに諸堂、山門、客殿などの修復も行わなければならなかったため、財政がひっ迫し、その費用を補填するために出開帳を行うこととしたのである。当時、出開帳というのは多くの人に本尊や宝物などの拝観の機会を設けるためという建前はあるけれど、実質は人集めをして資金を集めるために行われたのである。

宝暦14年(1764)正月に山口観音と回向院の連名で寺社奉行に提出した願書によれば、金乗院の本堂並びに諸堂、山門、客殿等が大破し、自力での修復が困難なため、本尊の千手観音菩薩の他、霊宝等を翌年4月1日から6月1日まで、本所回向院の境内に於いて開帳したいというものであった。

出開帳に当たっては大勢の人を集めるため、宗教的な意味合いだけでなく、娯楽の場としての機能を備える必要があり、開帳場には水茶屋6軒のほか神馬置場を設けたほか、珍しい象牙や象の絵などの展示が行われた。収支状況は明らかではないが、それ相応の成果を上げたものと思われる。

その後山口観音では寛政6年(1794)に音羽の護国寺で出開帳を行った。回向院の時と同じように本尊千手観音をはじめ諸霊宝を3月5日より5月5日まで開帳したが、この年は3月より4月末まで風雨が強く悪天候続きであった。そのため参拝者も少なく諸堂修復のための収入が期待できない状況だったので、急遽奉行所に対し期間の延長願を出し、5月26日まで延長を行った。その後山口観音では同寺内での居開帳は行ったが、出開帳は行っていない。

我が家のすぐ近くに北野天満天神社(北野天神社)がある(右写真)。名前は京都の北野天満宮と同じだが、平安中期の長徳元年(995)に菅原道真公の五世の孫、菅原修成が武蔵の国主となった時、勅許を得て京都の北野天満宮から御霊を分祀したという。

我が家のすぐ近くに北野天満天神社(北野天神社)がある(右写真)。名前は京都の北野天満宮と同じだが、平安中期の長徳元年(995)に菅原道真公の五世の孫、菅原修成が武蔵の国主となった時、勅許を得て京都の北野天満宮から御霊を分祀したという。

この北野天神社が、享保7年(1722)4月1日から6月1日まで、江戸の長谷寺(目白不動院)で出開帳を行った。出開帳を行うにあたっては、借地代として長谷寺へ18両支払うこととしたほか、神田蝋燭町井上佐次兵衛、水道町下野屋半四郎などの商人と準備万端を取仕切る契約をしている。神前への散銭、散米、包紙等の収入の取り分は、神社側4分、商人側6分とし、準備及び開催中にかかる諸費用はすべて商人側が持つことになった。また参詣人が少なく収入が僅かであっても商人側は一切文句は言わないこととし、神前へ奉納された太刀、刀、諸道具などは天神社側が取り、神官栗原主殿の江戸滞在中の費用や長谷寺への借地代18両も商人側が負担するというものであった。要するに今でいえば、出開帳に関してはエージェントである商人に丸投げしたということになる。この時代からこんな役割をする商人がいたとは、いつの世も同じなのだなということを改めて認識した次第である。

商人たちによって開帳の準備が整うと、次はご神体の江戸入りのため開帳行列の編成である。開帳を江戸市中に広く宣伝し、集客するためには人々がアッと驚くような行列を整える必要があった。

そして3月28日、行列の江戸入りが行われた。最前列には「北野天神御開帳」と書いた幟を2張たて、弓、鉾などに続いて旅衣装の社家その他由緒ある供奉の者が馬に乗って先導した。ご神体は白布で覆った箱に入れ、注連縄を張り、木札に「北野天神御神体」と記し、輿のように仕立てて担ぎ、両脇を共侍6名が付き添った。その他供奉の信者が旅衣装で続き、神官栗原主殿は上等の乗物に乗り、旅衣装の供侍数名が付き従った。

昼休みは田無宿で、御神体の御旅所は山川権左衛門方、栗原神官は伊藤甚左衛門方で休憩した。両家とも紋付の幕を張り亭主は袴を着用して出迎えた。田無宿の名主下田孫次郎も麻裃姿で馳せ参じた。それより江戸への道中の村々名主は人足を出し、自ら御神体を出迎えたのである。また行列が江戸水道橋辺りまで来ると100名の町人が麻裃姿でこれを迎えた。これらの行列については、乗物、「お貸し人足」の調達、休憩所、名主などの出迎えを含め、一切をエージェントの商人たちが差配したのであった。

同夜、御神体が長谷寺に着くと、武蔵国入間郡藤沢村熊野神社の沢田采女が祭主となり、遷宮の式を執り行った。

そして享保7年(1722)4月1日、いよいよ北野天神社の江戸開帳の日、長谷寺不動尊の北方に4間の小屋を掛け、天神御絵7巻と道真公自筆の法華経その他の社宝を飾り、すべての神事の勤行は沢田采女が狩衣あるいは麻裃を着して務めた。

一方、神官栗原主殿は目白境内の支配を用人尾崎嘉吉に命じて対応させるとともに、寺社奉行松平対馬守、盗賊奉行(火付盗賊博徒改)安部式部信旨、山川安左衛門忠義、その他関係役人の家宅を回り、礼を尽くしたのである。また将軍徳川吉宗の命により、天神御絵7幅、道真公自筆の法華経、宗近の太刀、前田利家公書状を上覧のため差し出すよう命じられ、これらを提出した。北野天神にとって社宝を将軍上覧の栄に浴したことは特筆すべき出来事であった。

なお、不動院前に掲示した「北野天神縁起大概」に北野天神の社名に地名を記さなかったことなどから、京都の北野天神に似せて開帳を行うためにわざと書かなかったのではないかなどという批判もあったが、同社では古来から地名は記さない伝統であるとして押し切った。

結果的に、目白不動院への参詣者は夥しく、北野天神社の江戸開帳は大成功を収めたのであった。

なお、先ごろ東京国立博物館で「中尊寺金色堂展」が開催された(2024.1.23~4.14)が、そこでは阿弥陀三尊像(阿弥陀如来坐像、観音菩薩立像、勢至菩薩立像)、地蔵菩薩立像(六体)など、同寺に収蔵されている多数の国宝が展示されたが、これらは現代における出開帳の一つと言えるのではないか。

三沢 充男

2024年3月25日(月)

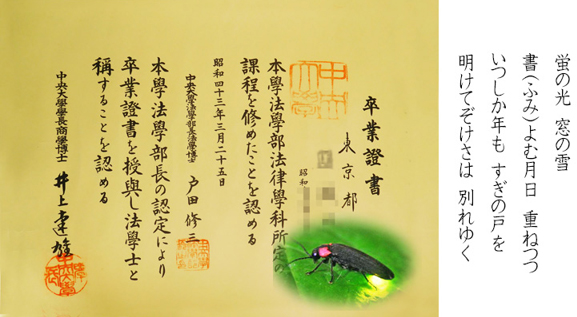

卒業式の歌

3月といえば卒業式のシーズン。社会のあちこちで学問や技術を修め、新しい人生に向って旅立っていく。そのための儀式が卒業式。私たち白門43会のメンバーは、大学紛争の真っただ中で卒業を迎え、卒業生合同での卒業式が行えなかった。卒業生はクラスごとに教室に集まり、担当の先生から祝辞を受け、卒業証書を受け取ったのだった。

卒業式で歌われる歌は、中央大学は校歌に始まって「惜別の歌」で終わる。惜別の歌はご存じのとおり大先輩の藤江英輔先生が、島崎藤村の詩をもとに、学徒動員で戦地に向かう学生を送る歌として作曲したものだが、戦後「歌声喫茶」で歌い継がれ、昭和36年に小林旭の歌でレコード化されて、全国へ広まった。

昔は卒業式の歌といえば、「仰げば尊し」と「蛍の光」が定番だったが、今はかなり事情が違うらしい。

ちょっと調べてみたところ、「さくら」(森山直太朗)、「YELL」(いきものがかり)、「未来へ」(Kiroro)、「桜」(こぶくろ)、「道」(EXILE)、「卒業写真」(荒井由実)、「旅立ちの日に」(合唱曲)、「翼をください」(赤い鳥、他)などだが、この中で知っているのは「さくら」、「旅立ちの日に」、「翼をください」くらいで、大半は馴染みのないものだった。

この中で特異なのは「旅立ちの日に」である。作詞は埼玉県秩父市の市立影森中学校の校長小嶋登、作曲は同校の音楽教諭の坂本浩美である。小嶋校長は荒れていた学校を立て直すために「歌声の響く学校」にすることを目指し、合唱の機会を増やした。最初こそ生徒は抵抗したが、音楽教諭の坂本浩美とともに粘り強く努力を続けた結果、歌う楽しさによって学校は明るくなった。そして3年目の卒業シーズンになって坂本は「歌声の響く学校」の集大成として、「卒業する生徒たちのために、何か記念になる、世界にひとつしかないものを残したい」との思いから、作詞を小嶋校長に依頼した。その時は「私にはそんなセンスはない」と断られたが、翌朝、坂本のデスクに書き上げられた詞が置かれていた。その詞を見た坂本は、なんて素適な言葉が散りばめられているんだろうと感激し、楽曲制作に取り組み、この素晴らしい歌が完成した(1991(平成3)年)。同校の学生たちから広がって近隣の学生たちにも歌われるようになった。その後東京都の中学校の音楽教諭を務めていた作曲家の松井孝夫によって混声三部合唱に編曲され、音楽の友社の雑誌に掲載されたことが契機になって、全国の学校で歌われるようになり、卒業式の定番曲となった。

ここで、自分の一番心に残っている卒業ソングを紹介したい。それは中学校の卒業式で歌われた歌である。「尋常小学校唱歌学習帳第4学年 改訂版」に掲載されていたとのことで、曲名はずばり「卒業式の歌」。

Youtubeでも音源は見つからなかったので、記憶を頼りに採譜して楽譜を作ってみた(下図)。探し当てた歌詞も紹介するので、気が向いたら口ずさんだり、楽器を奏でてみて頂けたらうれしいです。

卒業式の歌

卒業式の歌

1 歳月めぐりて早やここに

卒業証書を受くる身と

なりつる君等のうれしさは

そもそも何にか たとうべき

2 我等はこれよりいや深き

学びの道やなりわいを

務めはげみて御恩(みめぐみ)に

報いまつらん今日よりは

3 朝夕親しく交わりし

うれしき思いをさながらに

別れて幾年へだつとも

互いに忘れじ忘るまじ

この歌は「仰げば尊し」のようにメソメソと別れを惜しむような曲でも、「蛍の光」のようにシンミリした別れの歌でもなく、明日に向って元気よく旅立っていく明るい歌であった。

1番は在校生が歌い、2番は卒業生が、3番は在校生と卒業生が一緒に歌った。

ところで標掲の「蛍の光」だが、原曲はスコットランド民謡の「Auld Lang Syne」(オールド・ラング・サイン)である。

「Should auld acquaintance be forgot, and never brought to mind 」で始まるこの歌は、「旧友は忘れていくものなのだろうか、古き昔も心から消え果てるものなのだろうか」といった意味の歌である。

日本では、1881年(明治14年)、尋常小学校の唱歌として、小學唱歌集初編が編纂されたとき、稲垣千頴が作詞した今様形式の歌詞が、「蛍」の題名で採用された。当初の歌詞は4番まであったが、3、4番は今の時代に適さないとして、現在歌われるのは2番までである。

なお、多くの公共施設やデパートなどで、閉館・閉店直前のBGMとして流される「蛍の光」は、実は原曲の4拍子を古関裕而が3拍子に編曲した「別れのワルツ」なのである。

三沢 充男

2024年2月26日(月)

節分会

「ふくは…うち ふくは…うち おには…そと おには…そと」

日が暮れて宵闇が迫ってくる頃になると家々の玄関先から大きな声が聞こえ、豆が勢いよく撒かれる。節分は、邪気を祓い清め、一年間の無病息災を祈る行事として人々の間に定着してきた。小さい頃は自分の周りでもよく見慣れた光景だが、最近はそういう姿を見ることも、声を聞くこともほとんどなくなった。

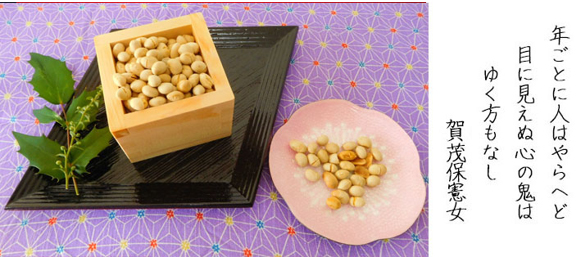

2月といえば節分。節分は立春の日の前日で明日から季節が変わるので、この日が節の区切りの日という意味で「節分」という。だから正確に言えば立夏、立秋、立冬の前日も節分なのだが、旧暦では立春に最も近い新月の日を元日としていたことから、立春の前日の節分が1年の区切りの日として特別に扱われてきて今日に至っている。

標掲の歌「年ごとに鬼はやらへど目に見えぬ 心の鬼はゆく方もなし」だが、意味は、毎年毎年、鬼(鬼に扮した人間)は追い払うけれども、目に見えない心の中の鬼はどこへも追いやる方途がない、と。

「やらへ」は追い払う。鬼に扮した人を追い回し、厄払いをした。「心の鬼」は疑心暗鬼、良心の呵責などで、心の中でひそかに恐れたり、恥じたりすることをいう。今のように外へ出る機会の少なかった当時の女性にしてみれば、一層ストレスがたまりやすかったのではないだろうか。

作者は賀茂保憲女となっているが、賀茂保憲は従四位上・陰陽頭天文博士の役職にあった人で、作者はその娘(女)である。正暦四年(993)に流行した疱瘡(天然痘)を患ったらしく、その病床で書き集めたのが家集「賀茂保憲女集」(賀茂女集)である。長文の序に盛られた社会批判や人間論は出色のものとされ、歌風は新鮮で、するどい心理描写が特色だが、宮仕えをした形跡はなく、歌合などに参加した記録もなく、その生涯はほとんど不明である。

山里に知る人もなき時鳥(ほととぎす) なれにし里をあはれとぞ啼く(賀茂女集)

山里に知っている人もいない時鳥は、ただ馴れ親しんだ里を愛しいと啼くのだろうか。普通の人なら恋人や友人を懐かしんで泣くだろうが、天涯孤独の時鳥は山里を愛しいと啼くのか。山里に独り暮す人の、我が身を時鳥に重ねた感慨を詠んだものと言われるが、実際は病床にいながらその人の気持ちになって詠んだのかも。

ところで、今年2024年は閏(うるう)年。だからこの2月は29日がある。1日得をしたと考えるか、あるいは月極の給料で働く人は1日多く働かなければならないから損をしたと考えるのか。私のように先の長くない人間にとっては、それで寿命が延びるというわけでもないので、どちらでも変わりがないように思えるのだが……。

うるう年のことについては、小学校の時に習ったような気もするが、ここでおさらいをしておきたい。

普通は1年は365日だが、太陽が地球を1周するのは約 365.242199 日(365日5時間48分46秒)である。そこで、この時に起こる5時間48分46秒のずれを修正し、暦と太陽の周期を合わせるためにうるう年が設けられている。

それでは、うるう年の時は何月何日を増やすのか。それは世界共通の太陽暦のルール(グレゴリオ暦)で2月を1日増やし29日までとすることになっている。普通は4年ごとに1日増やすのだが、それだと1年の平均は365日6時間になり、11分14秒多くなってしまう。この誤差をなくすために、次のような方法がとられている。

①西暦が4で割り切れる年は、うるう年。

②ただし、100で割り切れる年は、うるう年ではない。

③4で割り切れて、100でも割り切れても400で割り切れる年は、うるう年とする。

最近の例では西暦2000年は、うるう年であった。

「うるう年」とは別に「うるう秒」というのを聞かれた人もいるのではないか。「うるう秒」を設ける理由は、地球の自転速度にかかわっている。地球は1日24時間で自転しているが、時間を測定する技術が進歩して、原子時計で正確な時間が測定できるようになると、実は地球の回転速度にはムラがあり、いつでも同じ速度で回転しているわけではないことがわかってきた。それで地球の自転によって決まる時刻と原子時計によって決まる時刻のずれを修正するために「うるう秒」が設けられた。

うるう秒による調整は、この誤差が一定以上になったときに全世界で一斉に行われる。その場合は、1月か7月の初日の午前8時59分に行われ(日本標準時)、それでも調整しきれない場合には4月か10月の初日の午前8時59分に行われる。地球の自転が遅い(1回転にかかる時間が長い)場合には、59分59秒のあとに59分60秒として1秒を挿入し、その次の秒が0分0秒になる。反対に、地球の自転が速い(1回転にかかる時間が短い)場合には、59分58秒の次の59秒をとばして、0分0秒にすることにより、1秒減らすことになる。ただし、最近は地球の自転が遅くなる傾向があるので、1秒減らす措置は行われていない。

たった1秒などと思わないでいただきたい。最近はコンピューターであらゆる機器の調整が行われているので、この1秒がものすごく重要になってきている。ではこの大もととなる正確な時計はどこにあり、それをどのようにして国民の皆さんにお知らせしているかといえば、国立研究開発法人の情報通信研究機構(NICT)が正確な原子時計を持っていて、その時刻を「おおたかどや山標準電波送信所」(福島県)と「はがね山標準電波送信所」(佐賀県)から発射する標準電波でお知らせしているのだ。NHKの時報も、皆さんの家の電波時計もこの電波を受信して正確な時刻(日本標準時)に合わせている。

ちなみに、このNICTの前身は郵政省一般会計の国立研究所(電波研究所)であり、そこは私に良く似た紅顔の美少年が働いていたところでありました。

三沢 充男

2024年1月30日(火)

辰年

2024年の幕開け、白門43会員の皆さまはどんなお正月を迎えられたでしょうか? 新年早々、能登半島地震、羽田での航空機衝突事故など、衝撃的なニュースが飛び込んできてお屠蘇気分が一気に吹き飛んでしまった。

今年はうるう年、辰年の私は7回目の年男になりました。干支でいえば2024年は甲辰(きのえたつ)。まっすぐに良いことが巡ってくる年とのことだが、さて私にはどんな運勢が巡ってくるのか。ここは念力で甲辰に相応しい良い運を呼び寄せたいと思っているが、身体のあちこちに生じる不具合をパッチワークのように手当てして、だましだまし生き延びている身に、そんな力が残っているかどうか。

標掲の絵馬は大分前に亀戸天満宮でいただいたもの。そこに書かれている歌は、

久方の月の桂も折るばかり 家の風をも吹かせてしがな

これは菅原道真公が15歳の元服の時、母君が送った歌とされている。

──こうして元服した上は、月に生えているという桂の木も折るばかりに、大いに才名を上げて、

学問の家としての我が一族の名を高めてほしい──

我が子にそんな期待を寄せて送った歌だという。(「月の桂を折る」とは中国の故事で、難関といわれた官吏登用試験に合格すること。転じて理想を達成することの意)。普通の子ならプレッシャーを感じて、ぐれてしまうかも知れないのに、さすがは道真公、母君の期待に見事応えて右大臣にまで上ってしまう(あまりの出世ぶりが妬まれて大宰府に左遷されてしまうのだが……)。

歌の意味も分からずに有難く頂戴してきたが、当方はそんな呪文にはトンとご縁がなく、84年の歳月を無為に過ごしてきてしまったような気がする。

さて、今回は正月ということで、百人一首の話をしたい。

若い頃働いていた職場では「競技かるた」が盛んで、おまけに隣の席の美人のお姉さまが所内第一のかるたの名手だった。誘われて練習の場に行ってみると、普段の優美なお姉さまの立ち居振る舞いからは想像もできない、記憶力と瞬発力(運動神経)がものをいう、激しいスポーツだった。

そんな環境だったから、百枚の札を記憶し、昼休みには猛練習をしたことが縁で百人一首や和歌が好きになった。

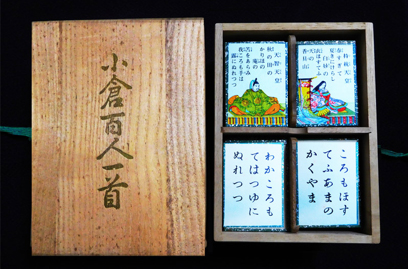

正しくは「小倉百人一首」といわれるそれは、平安末期から鎌倉時代の初期にかけて活躍した歌人の藤原定家が選んだ、万葉時代から新古今までの百人の歌人の秀歌撰である。有力御家人で息子・為家の舅でもある歌人の宇都宮頼綱の求めに応じて、嵯峨野に新築した小倉山荘の襖の装飾のため色紙に書いて送ったものとされる。

歌には、天智天皇から順徳院まで、おおむね古い順に番号が付けられている。 公家・貴族など限られた人たちの間だけで親しまれてきたこの百人一首が庶民にまで広がり有名になったのは、江戸時代に木版画の技術が発達して絵入りの「歌かるた」が誕生し、遊びに使われるようになったから。

公家・貴族など限られた人たちの間だけで親しまれてきたこの百人一首が庶民にまで広がり有名になったのは、江戸時代に木版画の技術が発達して絵入りの「歌かるた」が誕生し、遊びに使われるようになったから。

「歌かるた」は読み札と取り札がそれぞれ百枚ずつあり、読み札には歌人の肖像とともに上の句と下の句が書かれており、取り札は下の句だけの文字が書かれている。読み手が上の句から読み始めると、場に散らした下の句の札からそれに該当するものを取る(散らしかるた)。これの変形で、二手のチームに分かれて取った枚数を競う「源平かるた」があるが、それをさらに変形したのが「競技かるた」である。

「競技かるた」は、相手と1対1で向かい合って100枚のうち25枚ずつ取り札を持ち、それぞれ自陣の畳に3列に並べる。残りの50枚はカラ札である。読み手が上の句を読み始めたら下の句の札を取る。相手の札を取ったら1枚渡し、自分の札を取られたら1枚もらう。目の前の札が早く無くなった方が勝ちとなる(2020年11月の歳時記「紫式部」に掲載)。

この「歌かるた」を「競技かるた」に発展させたのは、ジャーナリストで小説家、翻訳家でもある黒岩涙香(「レ・ミゼラブル」を「ああ無情」に翻訳したことで有名)だ。彼は明治37年に現在行われている競技かるたのルールを作成し、新聞「萬朝報」に「かるた早取り法」の特集記事を掲載して、第1回の競技会を東京日本橋の常盤木倶楽部で開催した。これを切っ掛けに「競技かるた」は大正時代から昭和初期にかけて全国的な広がりをみせ、現在に至っている。

毎年1月には一般社団法人「全日本かるた協会」が主催して、近江神宮で競技かるたの「名人位」「クイーン位」の決定戦が行われている。

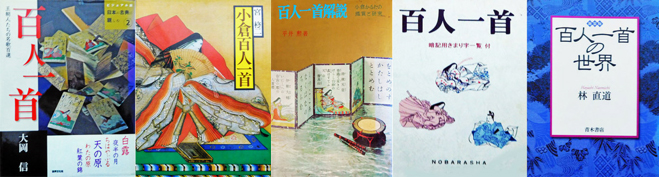

以上、歌かるたや競技かるたのことを書いてきたが、それでは百人一首の歌の内容はどうなのか。 今や書店には有名な作家や学者などが書いた百人一首の解説本がずらりと並んでいるが、私も絵物語風のものも含め何冊か持っている(左の写真)。

今や書店には有名な作家や学者などが書いた百人一首の解説本がずらりと並んでいるが、私も絵物語風のものも含め何冊か持っている(左の写真)。

百人一首に収録されている歌は、古今和歌集や新古今和歌集など天皇や上皇の命により編纂された勅撰和歌集の中から選ばれているが、歌の内容としては、恋歌が43首で圧倒的に多く、四季歌は32首で、そのなかでは秋が16首でもっとも多く、雑歌も20首ある。作者は、男性79人(うち僧侶13人)、女性21人である。

ところで、百人一首には秀歌といわれるものが収録されているのは当然だが、中には「これは」と思うような秀逸でもなく、また超一流という程でもない人の歌が含まれており、反対に一流といわれた歌人の歌でも外されているものが多いという(例えば三十六歌仙の一人で、圧倒的に人気の高い斎宮女御など)。当方にはそんな歌の良し悪しを評価する能力はないが、多くの識者が同じような疑問を持っているらしい。

この百人一首とほとんど同じ内容の「百人秀歌」という定家が編纂した書物があるが、その奥書きには「上古からの歌仙の歌を一首ずつ思い出すままに書いた。この中には歌の名人と誉れ高い人の秀逸な歌といわれているものがほとんど漏れている。けれどもどの歌を用い、どの歌を捨てたかの選択基準は私の心の中にある(用捨は心にあり)。他の人がとやかく非難することは意味がない」と書かれている。 それでは定家はどんな選択基準でこれらの歌を選んだのか。それに回答を与えるものの一つが上写真の右端にある林直道著の「百人一首の世界」である。この人は専門は経済学者なので、他の文学研究者とは異なった観点から百人一首の謎を解き明かすことができたのではないかと考える。それでは彼がたどり着いた答はどんなものなのか。(以下は、同書による説明)

それでは定家はどんな選択基準でこれらの歌を選んだのか。それに回答を与えるものの一つが上写真の右端にある林直道著の「百人一首の世界」である。この人は専門は経済学者なので、他の文学研究者とは異なった観点から百人一首の謎を解き明かすことができたのではないかと考える。それでは彼がたどり着いた答はどんなものなのか。(以下は、同書による説明)

それは「歌織物」という言葉遊びだというのである。それは多くの歌を縦横にきちんと並べ、隣にくる歌どうしが上下の隣も、左右の隣も、すべて何らかの共通語をふくみ合い、この共通語=合わせ言葉のたて糸、よこ糸によって、歌と歌がぴったり織り上げられたかのようになっているものだという。

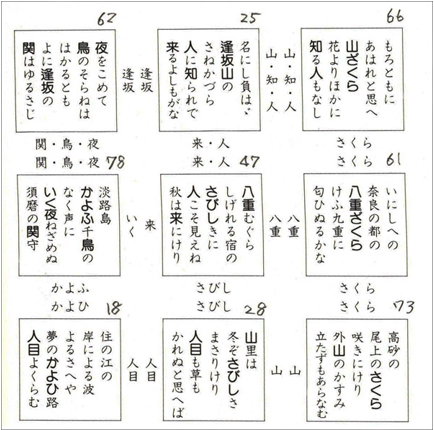

右の表で説明しよう。

中央の47番の「八重むぐら しげれる宿のさびしきに 人こそ見えね秋は来にけり」は、上の25番の「名にし負はば 逢坂山のさねかずら 人に知られで 来るよしもがな」と「来・人」で繋がっており、この47番と右隣の61番の「いにしへの 奈良の都の八重ざくら けふ九重に 匂ひぬるかな」とは「八重」で繋がっている。また66番と25番は「山・知・人」で繋がっており、25番と62番は「逢坂」で繋がっている。さらに28番と18番は「人目」で繋がっている。このように100首の歌を10×10の升目に入れると、すべてが同じように繋がるというのである。

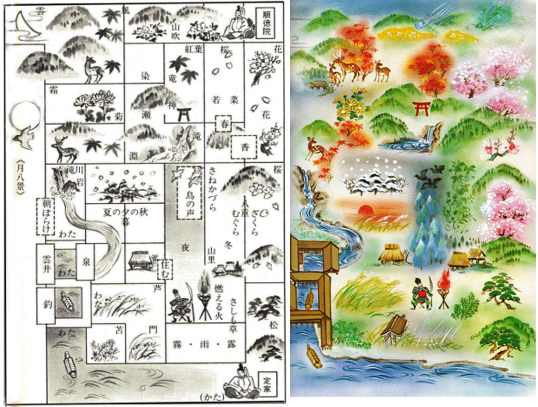

また驚くことに、そこで繋がった言葉の織物は「水無瀬」の景色と一致するというのである(左の図は完成した水無瀬の景色)。

また驚くことに、そこで繋がった言葉の織物は「水無瀬」の景色と一致するというのである(左の図は完成した水無瀬の景色)。

「水無瀬」は大阪府北東端、水無瀬川と淀川の合流地。山水の景勝地として知られ、平安時代には後鳥羽上皇の離宮が置かれた。「見渡せば山もと霞(かす)むみなせ川 夕べは秋と何思ひけむ」(「新古今和歌集」巻1)など古歌にも詠まれている。離宮跡には水無瀬神社がある。

和歌の名人といわれる藤原定家でも、このような超難しいクイズのような歌合せを作り出すのは至難の業だったと思うが、その苦しさの中にこそ遊び心を見出していたのかも知れない。

三沢 充男