歳時記バックナンバー(2021年)

2021年11月29日(月)

山茶花

山茶花(さざんか)は、花の少ない晩秋から冬場にかけて私たちの目を楽しませてくれる貴重な花である。この花が観賞され始めたのは室町時代ごろといわれており、お寺や広い屋敷の庭に好んで植えられていた。野生の花は白色の一重だったようだが、江戸時代にたくさんの園芸品種が育てられた。元禄から文化・文政年間になるとその人気は相当なもので、「本草花蒔絵」では60図、100品種が取り上げられている。同じ科の椿と山茶花はとても良く似ているが、椿は花が丸ごと落ちるのに対し、山茶花の花弁は命を惜しむかのように一枚一枚散って行く。

斎藤茂吉(明治15年(1882)~昭和28年(1953))は、伊藤左千夫門下の歌人でアララギの中心人物。精神科医として青山脳病院の院長を務め精神医学に尽力した。精神科医で随筆家の斎藤茂太は長男、次男は精神科医・随筆家・小説家の「どくとるマンボウ」こと北杜夫である。山形県の寒村で生れた茂吉は、23の歳に精神科医の斎藤紀一の婿養子となり、医師となったのち、31歳で紀一の娘・輝子と結婚する。

中学時代に佐々木信綱の「歌の栞」を読んで短歌の世界に入り創作活動を開始し、高校時代になって伊藤左千夫に師事する。生涯に全7冊の歌集を発表し、1万7千首余りの歌を詠んだが、あくまでも精神科医を本業とする姿勢は崩さず、「歌は業余のすさび」と称していた。

それにしても「山茶花」と書いて「サザンカ」と読むのは無理がありそうだ。山茶花は中国ではツバキ属(椿、山茶花、茶)の花を表す一般的な呼び名だったらしい。でもツバキは春に咲くから「椿」になって、山茶花はサンサカ→サザンカとなったのではないかといわれている。江戸時代には「茶山花」と書かれていた書物もあり、それが誤記されて「山茶花」になったという説もある。

私が住んでいるところは狭山茶の産地で、周りには茶畑がたくさんあるが、山茶花と同じ仲間の「茶」も一重の山茶花とよく似ている。近寄って見ると小さいながら凛とした気品のある姿をしていることに驚かされる。

ところで、わが家の庭にも先ごろ赤い山茶花が咲いた。この家を新築して引っ越してきて間もない頃、枯山水の庭を作ろうと計画し、老庭師に築庭を依頼した。二人で額を寄せ合って設計図を完成させ、石組みを配置したり、大きな木を植えたりした後、当の庭師が来なくなってしまった。どうしたのかと思って呼びに行くと死んでしまっていた。それでやむなく設計図を頼りに自分で完成させたのだが、大変だったのが四ツ目垣作りである。 見様見真似で何とか作り上げたが、杭の丸太や竹材は7~8年で朽ちてくるので、その都度新しく作り直さなければならない。二年ほど前も作り直すことになったのだが、次に作るときには果たして自分が生きていられるかどうか、生きていたとしても垣根を作り直すほどのパワーがあるかどうか分からない。そこで半永久的に使えるようにと、杭は強化アルミ製の角材を、竹材はプラスチック製のものを使って作ることにした。それでも竹が交差する部分は(美的な観点から)棕櫚縄で男結びに結わなければならない。この技術が難しく7、8年も経つと忘れてしまうので、また庭作りの本を引っ張りだして、首っ引きでやる。ようやくできたけれど、どうも味気ないので四ツ目垣に沿うように山茶花の苗木を植えた。

見様見真似で何とか作り上げたが、杭の丸太や竹材は7~8年で朽ちてくるので、その都度新しく作り直さなければならない。二年ほど前も作り直すことになったのだが、次に作るときには果たして自分が生きていられるかどうか、生きていたとしても垣根を作り直すほどのパワーがあるかどうか分からない。そこで半永久的に使えるようにと、杭は強化アルミ製の角材を、竹材はプラスチック製のものを使って作ることにした。それでも竹が交差する部分は(美的な観点から)棕櫚縄で男結びに結わなければならない。この技術が難しく7、8年も経つと忘れてしまうので、また庭作りの本を引っ張りだして、首っ引きでやる。ようやくできたけれど、どうも味気ないので四ツ目垣に沿うように山茶花の苗木を植えた。

経緯が長くなってしまったが、その山茶花がこの度ようやく花開いたのである(右上写真)。

ところで、私が地方へ単身赴任をしていた頃には「さざんかの宿」が大ヒットしていて、スナックへ行くと部下の課長の十八番で、よく聞かされたものだ。(ちなみに私の十八番は工藤静香の「MUGO・ん…色っぽい」だった)。作詞:吉岡治、作曲:市川昭介で大川栄作が歌っていた。いい歌なのでyoutubeで紹介しようと思ったけれど、よく歌詞をみてみると、これは不倫の歌ではないか。こんな歌を健全な43会の紳士、淑女諸氏に慫慂してはまずいと思い、止めた。代わりに抒情歌風のまじめな「さざん花の歌」(作詞:寺尾智沙、作曲:田村しげる)をご紹介することにする。

さざん花の歌/鳴海日出夫 - YouTube

三沢 充男

2021年10月18日(月)

芙蓉

「芙蓉の顔(かんばせ)」という言葉をご存知だろうか。広辞苑をひくと「芙蓉のような美しい顔だち」と説明されている。芙蓉の清楚で高雅な趣は、美人を形容するに相応しいものとして人々を魅了してきた。

ピンクの一重咲きが基本品種で(日本の固有種には白はないから上掲の写真はアメリカフヨウか、あるいは交配種かも知れない。)花径は8~10センチと大きいのだが、朝咲いて夕方には萎んでしまう一日花である。短命な大型美人といったところだろうか。

八重咲きの「酔芙蓉」は朝の咲きはじめは白く、午後にはピンク、夕方には紅と、刻々と色を変えていく様が素面から酔顔になっていくのに似ていることからその名がついたといわれている。一日花ではなく翌日になっても咲き続けるため、一本の木に三つの色が入り混じることもあるらしい。

華やかさの裏に憂いを含むこの花を、古来より中国や日本の文人、画家達は競って詩や絵画のモチーフに取り入れてきた。白楽天の「長恨歌」の中にはたびたび芙蓉の名が登場し、雪舟や狩野永徳を初めとする室町・桃山時代の名匠なども競って描いている。中国・日本を問わず芙蓉は名花中の名花といえるだろう。

東京国立博物館には南宋時代の李迪(りてき)の筆による国宝・紅白芙蓉図2幅が所蔵されている。(国宝・紅白芙蓉図)

東京国立博物館には南宋時代の李迪(りてき)の筆による国宝・紅白芙蓉図2幅が所蔵されている。(国宝・紅白芙蓉図)

右の図「当盛六花撰・芙蓉」は江戸時代の名匠、広重と豊国(三代目)の合作である。豊国が役者絵を広重が花の絵をと、それぞれの得意の部分を担当しているが、背景の色とも馴染んで見事な調和である。

与謝野鉄幹の歌では芙蓉は秋の花とされているが、花期は7~10月初めまでで、日当たりが良い肥えた土地を好む。一度植えればほとんど手入れの必要はなく、毎年開花する。樹皮の繊維が強いため、昔は観賞用のほか縄や下駄の鼻緒に、また和紙の補助材料としても利用されていた。

芙蓉はその美しさにもかかわらず、和歌に詠まれているのは意外と少なく、俳句の方に多く詠まれている。代表的なものには次の句がある。

枝ぶりの日ごとにかはる芙蓉かな 芭蕉

一輪の芙蓉に秋をとどめたり 虚子

わが家から狭山湖へ上る道すがら、西武球場へ向かう車通りの多い県道を渡ってすぐの家の庭先に芙蓉が咲いている。かなり古い農家で、家の前には半ば壊れかかった物置があり、農具を積んだ軽トラックが止めてあったりしているが、入口の道路から母屋に至る敷石道の両側には、手入れのされていない広い庭があり、雑然と草木が茂っている。その無造作が却って季節季節でいろいろな花を通る人に楽しませてくれるが、今の時期にひと際目を引くのはこの芙蓉である。

行きに写真に収め、帰りがけにもう一度目で見て楽しむ。この辺りはさして恵まれた郷土ともいえないが、都会に近い割には自然だけは豊かだと思っている。

そういえば、いろいろ調べているうちに、芙蓉の上手な写真の撮り方というのが載っていた。芙蓉や木槿(むくげ)のような一日花の撮影にまず気を付けるべきは撮影する時間帯だという。花の生命力が旺盛な朝方に撮ると瑞々しい花姿が捉えられる。また傷みやすい花なので構図を決めるときには虫食い葉やしおれた花が入らないアングルを選ぶことも大切。

最大のポイントは「光選び」。この花の透き通るような花びらや淡い色を一番美しく見せるのは、直射日光よりもやわらかい光。真夏の強い光で撮ったのでは、花に強烈な影が落ちるうえ、花の持っている繊細な風情を消してしまうことになる。撮影は雲がかすかに空を覆う薄曇りの日を選ぶと良いらしい。

さて上掲の写真、日射しは頃合いだったが果たして出来映えは……。

三沢 充男

2021年8月30日(月)

はす

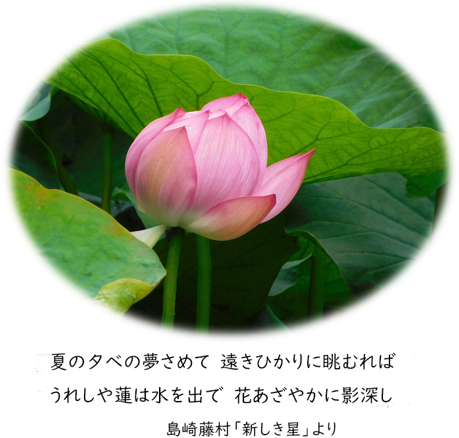

梅雨が明け山野が深い緑に包まれる頃、静かな池の水面に優雅な蓮が花ひらく。緑色の大きな葉の中心から一本の茎を伸ばし気品あふれる桃紅色の蕾が生まれ出る。花が開けば中にはブツブツの突起が出た花床が見られ、これが蜂の巣に似ていることからハチスとなり、それがつまってハスになったと言われるが、開いた花よりも蕾の方が優雅さを湛えていて奥ゆかしく思えるのは私だけだろうか。

この花の神秘性や生命力をもっとも印象付けたのは、戦後間もない1951年(昭和26年)3月に日本中を沸かせたあるニュースだった。蓮の研究家だった大賀一郎氏が千葉県検見川で3粒の古蓮(こはす)の種子を掘りだし、2箇月後の5月上旬に発芽させ、翌年の7月18日に見事その蓮が開花したのである。実はこの3粒の種子は地層の堆積年数から推測すると何と2000年以上も前の弥生時代後期のものだった。千葉県はこれを「大賀蓮」と名付け、県の天然記念物とした。奇跡的に蘇ったこの蓮は今も各地で桃紅色の花を咲かせ、2000年の昔の夢を私たちに語り掛ける。

仏教では蓮の花を蓮華(れんげ)と呼び、釈迦牟尼と蓮華の出会いは釈迦牟尼がまだ胎内にいたころと言われる。お釈迦様が蓮の台座に座り、また仏前に蓮を供えるのはこうした由来に基づく。「菩薩の菩提心は蓮華の如し」と蓮が称えられるのも、この花が泥水の中から生まれながらその汚れを一切まとわず、神々しく咲き誇るからである。

仏教では蓮の花を蓮華(れんげ)と呼び、釈迦牟尼と蓮華の出会いは釈迦牟尼がまだ胎内にいたころと言われる。お釈迦様が蓮の台座に座り、また仏前に蓮を供えるのはこうした由来に基づく。「菩薩の菩提心は蓮華の如し」と蓮が称えられるのも、この花が泥水の中から生まれながらその汚れを一切まとわず、神々しく咲き誇るからである。

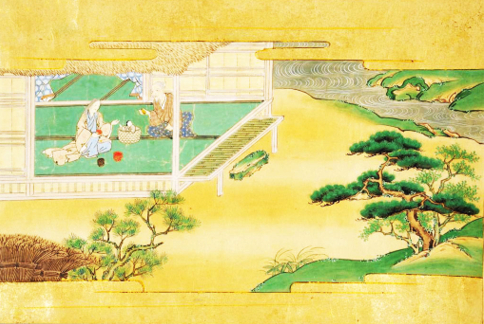

我が家ではお盆になると十三仏の掛軸を飾るが(右図は一部を拡大)、中央の大日如来をはじめほとんどの仏様は蓮華座に座り、観音様や文殊菩薩、普賢菩薩などは蓮の花を手にしている。

スイレン科ハス属の水生多年草で、日本、東南アジア、南・北アメリカ、オーストラリアなどに分布している。大きな葉はほぼ丸く、径は60cmにも及ぶ。葉柄(ようへい・葉と茎を繋ぐ柄状の部分)は丈夫で長く、短いトゲ状の突起がある。葉緑は全緑でやや波うち、表面には蝋質物があって水をはじく。花は大きく、葉柄より長い花径の頂に単生する。雄しべは長い葉糸をもつ。花期は7~8月で、日当たりの良い池沼、湿田などの粘質土壌に咲く。秋になると土中に肥大根茎を作り、これが蓮根として食用にされる。

月の夜の蓮のおばしま君うつくし うら葉の御歌わすれはせずよ

与謝野晶子

あの月夜の蓮池の欄干に佇んでいた貴方は美しかったです。蓮の葉の裏に書き残した歌を私は忘れはしませんよ。(「おばしま」は手すり、欄干の意。)

この歌の背景にあるのは鉄幹から送られた「神もなほ知らじと思ふ情をば 蓮のうき葉の裏に書くかな」を受けたもの。しかしこの歌が収められている「白百合」という章は、晶子とライバル関係にあった山川登美子への献歌の意が込められていたらしい。果たして晶子はどんな気持ちでこの歌を返したのであろうか。

上掲の写真は一昨年の白門43会総会の際、時間より早く家を出て先ずは東大裏の「暗闇坂」にある竹下夢二美術館を訪ね、そのあと上野不忍池を散策したが、その時に撮影したものである。眺めていると思わず花の引力に吸い込まれてしまいそうになる。昨年も今年もコロナの影響で総会は議決権行使方式で行われ、会合は開かれなかったが、一日も早く収束し来年こそは晴れてこの花と再会できることを願っている。

三沢 充男

2021年6月29日(火)

竹取物語

今は昔、竹取の翁(おきな)といふ者有りけり。野山にまじりて、竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。名をば讃岐造(さぬきのみやっこ)となむ言ひける。その竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける。あやしがりて寄りて見るに、筒の中光りたり。それを見れば、三寸ばかりなる人、いと美しうて居たり。翁言ふやう、「われ朝ごと夕ごとに見る竹の中におはするにて知りぬ。子になり給ふべき人なめり」とて、手にうち入れて家へ持ちて来ぬ。妻(め)の嫗(おうな)に預けて養はす。美しきことかぎりなし。いと幼ければ籠(こ)に入れて養ふ。

竹取の翁、竹を取るに、この子を見つけて後に、竹取るに、節を隔てて、よごとに、黄金(こがね)ある竹を見つくること重なりぬ。かくて翁やうやう豊かになりゆく。

竹取の翁、竹を取るに、この子を見つけて後に、竹取るに、節を隔てて、よごとに、黄金(こがね)ある竹を見つくること重なりぬ。かくて翁やうやう豊かになりゆく。

この児(ちご)養ふほどに、すくすくと大きになりまさる。三月(みつき)ばかりになるほどに、よきほどなる人になりぬれば、髪上げなどさうして、髪上げさせ、裳(も)着す。帳の内よりも出ださず、いつき養ふ。この児のかたちのけうらなること世になく、屋(や)の内は暗き所なく光満ちたり。翁、心地あしく苦しき時も、この子を見れば、苦しきこともやみぬ。腹立たしきことも慰みけり。

翁、竹を取ること久しくなりぬ。勢ひ猛(もう)の者になりけり。この子いと大きに成りぬれば、名を三室戸斎部(みむろといんべ)の秋田を呼びてつけさす。秋田、なよ竹のかぐや姫と付けつ。このほど三日うちあげ遊ぶ。よろづの遊びをぞしける。男はうけきらはず呼び集(つど)へて、いとかしこく遊ぶ。

世界の男(をのこ)、貴(あて)なるも、賤しきも、いかでこのかぐや姫を得てしかな、見てしかなと、音に聞きめでて惑ふ。そのあたりの垣にも家の門にも、をる人だにたはやすく見るまじきものを、夜は安きいも寝ず、闇の夜にいでても、穴をくじり、垣間見(かいまみ)、惑ひあえり。さる時よりなむ、「よばひ」とはいひける。

……以下後半部分……

(かぐや姫が月に帰る八月十五夜の晩)かかるほどに、宵うちすぎて、子(ね)の時ばかりに、家のあたり、昼の明さにも過ぎて、光りたり。望月の明さを十(とを)合せたるばかりにて、在る人の毛の穴さへ見ゆるほどなり。大空より、人、雲に乗りて下り来て、土より五尺ばかり上がりたるほどに立ち連ねたり。内外なる人の心ども、物におそはるるやうにて、あひ戦はむ心もなかりけり。からうじて、思ひ起こして、弓矢をとりたてむとすれども、手に力もなくなりて、萎えかかりたる、中に、心さかしき者、念じて射むとすれども、ほかざまへいきければ、荒れも戦はで、心地ただ痴(し)れに痴(し)れて、まもりあへり。立てる人どもは、装束のきよらなること物にも似ず。飛ぶ車一つ具したり。

(中略) 屋の上に飛ぶ車を寄せて、「いざ、かぐや姫、穢(きたな)き所に、いかでか久しくおはせむ」といふ。立て籠めたる所の戸、すなはちあきにあきぬ。格子どもも、人はなくしてあきぬ。媼(おうな)抱きてゐたるかぐや姫、外にいでぬ。え止むまじければ、たださし仰ぎて泣きをり。

屋の上に飛ぶ車を寄せて、「いざ、かぐや姫、穢(きたな)き所に、いかでか久しくおはせむ」といふ。立て籠めたる所の戸、すなはちあきにあきぬ。格子どもも、人はなくしてあきぬ。媼(おうな)抱きてゐたるかぐや姫、外にいでぬ。え止むまじければ、たださし仰ぎて泣きをり。

竹取心惑ひて泣き伏せる所に寄りて、かぐや姫いふ、「ここにも、心にもあらでかく罷るに、昇らむをだに見送りたまへ」といへども、「なにしに、悲しきに、見送りたてまつらむ。我をいかにせよとて、捨てては昇り給ふぞ。具して出でおはせね」と、泣きて伏せれば、御心惑ひぬ。「文を書きおきてまからむ。恋しからむをりをり、取りいでて見たまへ」とて、うち泣きて書く言葉は、

──この国に生まれぬるとならば、嘆かせたてまつらむほどまで侍らで、過ぎ別れぬること、かへすがへす本意なくこそおぼえ侍れ。脱ぎ置く衣を形見と見たまへ。月の出でたらむ夜は、見おこせ給へ。見捨てたてまつりてまかる空よりも、落ちぬべき心地する──と、書き置く。

(中略)

(帝は)大臣、上達部(かみたちべ)を召して、「いづれの山か天に近き」と問はせ給ふに、ある人奏す、「駿河の国にあるなる山なむ、この都も近く、天も近く侍る」と奏す。これを聞かせたまひて、

──逢ふことも涙にうかぶ我身には 死なむ薬も何にかはせむ──

かの奉る(天人から授かった)不死の薬壺に、文(ふみ)具(ぐ)して御使に賜(たま)はす。勅使には、つきのいはがさといふ人を召して、駿河の国にあなる山の頂に持てつくべきよし仰せ給ふ。嶺にてすべきやう教へさせ給ふ。御文、不死の薬の壺ならべて、火をつけて燃やすべきよし仰せ給ふ。

そのよしうけたまはりて、士(つはもの)どもあまた具して山へ登りけるよりなむ、その山を「ふじの山」とは名づけける。その煙、いまだ雲の中へ立ちのぼるとぞ、言ひ伝えたる。

(若竹が成長する季節に因んでこのテーマを選んだ。誰もが知っているお話だが、原文に触れる機会は少なかったのではないだろうか。平安時代初期の800年代から900年くらいの間に作られた日本最古の物語文学と言われているが、作者は不詳。画像は国立国会図書館デジタルコレクション「竹取物語絵巻」より)

三沢 充男

2021年4月26日(月)

鯉のぼり

この歌は大正2年(1913年)、文部省唱歌(5)に掲載された。当時の文部省唱歌は作詞者、作曲者は掲載されず「文部省唱歌」とだけ表示されていたので、実際は誰が作詞、作曲したのか分からない。ただ後の調査で作曲者は「浜千鳥」などを作曲した弘田龍太郎ではないかと言われている。

鯉のぼりのルーツを遡ると、中国の故事の登龍門に辿り着く。日本では節句の行事は平安時代からあったが、江戸時代になると武家の間で端午の節句に男児の健やかな成長を願って玄関に幟(のぼり)や旗指物を飾る風習が定着した。端午の節句には厄払いに菖蒲を用いる風習があったが、その「菖蒲」を「尚武」と結びつけて、男児の立身出世、武運長久を祈る年中行事となった。さらに江戸時代中期になると商人もこの風習に倣うようになり、ある町人が幟旗の代わりに中国の登龍門の故事から鯉を象ったものに替えて掲げたところ、それが次第に広まり鯉のぼりになったと言われている。

登龍門の故事というのは、黄河の急流にある龍門と呼ばれる瀧を多くの魚が登ろうと試みたが皆失敗し、鯉だけが登り切り龍になることができたことに因み、鯉の瀧登りが立身出世の象徴となった。困難であるがそこを突破すれば栄達の道が開かれる関門のことを「登龍門」と呼ぶのはここからきている。

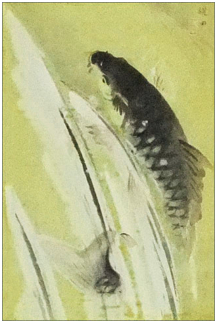

わが家では息子が生まれた時に骨董品屋で「龍門の図」(右図)の掛軸を探して買い求め、爾来40数年にわたり床の間に飾り続けている(それで息子が立身出世できたかというと大いに疑問のあるところだが……)。そういえば当会の龍門前会長のルーツについてはついぞお伺いしたことがないが、さぞかし由緒あるやんごとなきご出身ではなかろうかと拝察する次第である。

わが家では息子が生まれた時に骨董品屋で「龍門の図」(右図)の掛軸を探して買い求め、爾来40数年にわたり床の間に飾り続けている(それで息子が立身出世できたかというと大いに疑問のあるところだが……)。そういえば当会の龍門前会長のルーツについてはついぞお伺いしたことがないが、さぞかし由緒あるやんごとなきご出身ではなかろうかと拝察する次第である。

表掲の写真は我が家から狭山湖へ上る道すがら撮影したものだが(右下の菖蒲は東村山市の北山公園)、最近はこのように吹き流し、真鯉、緋鯉、子供の鯉などが何匹も揚がっている光景にお目に掛かれるのは珍しくなった。街を歩けばマンションやアパートが目立ち、一戸建てでも広い庭のある家は少なくなり、鯉のぼりを揚げる場所が失われてしまった。初期の鯉のぼりは黒い真鯉一色だけだったらしいが、明治後半から大正にかけて真鯉と緋鯉を対で揚げるようになり、さらに昭和30年代後半くらいから青い鯉などの子供の鯉が加わるようになったという。

わが家の息子が生まれた時、妻の実家から大きな鯉のぼり一式が送られてきた。昔気質の義父は当方の事情も考えずに、嫁の実家はそうするものだとばかり、習わしに従って送ってきたものと思われる。しかし当方は当時は6畳一間に台所だけのアパート暮らし。そんな大きな鯉のぼりを窓に吊り下げることもできない。そこで一計を思い付き、道路を挟んだ向かい側の小学校に揚げてもらえないかと頼んでみた。学校では快く引き受けてくれて、玄関の真上の国旗などをあげる屋上のポールに高々と揚げてくれた。河口に近い新中川の川風に乗って大空を泳ぐ真鯉、緋鯉、子供の鯉たちの姿は爽やかで、小学校の子供たちにも多いに喜ばれたのであった。

その後まもなく勤め先の役所の方で官舎を世話してくれたが、これが非常に古い二軒長屋であった。一軒の民家を買い上げ、それを真ん中から二つに仕切って2世帯の官舎にしたのである。相当の年季ものの上に前の住人が手入れをしなかったからあちこちが壊れたり、壁にひびが入っていたりという酷い官舎だったが、唯一の救いは程々に広い庭が付いていたことだ。それで材木屋から表皮を剥いた長い杉丸太を購入して庭に立てた。お陰で次の五月の節句からは目出度く例の鯉のぼりを自前で揚げることができるようになった。

三沢 充男

2021年3月29日(月)

荒城の月

滅びの美学だという人がいる。土井晩翠は東京音楽学校(現東京芸術大学音楽学部の前身)の求めに応じて作詞した。故郷仙台の青葉城や学生時代に遊んだ会津若松の鶴ヶ城をイメージして作ったと言われている。杜甫の「春望」が原形になっているらしい。

春望

国破れて山河あり

城春にして草木深し

時に感じて花にも涙をそそぎ

別れを恨んで鳥にも心を驚かす

「荒城の月」は漢文調の硬い感じの詩だが、瀧廉太郎の作曲によって一躍国民的な愛唱歌となり、不朽の名曲となった。廉太郎22歳の時の作曲である。天賦の才を認められた彼はドイツのライプチヒ音楽学校に留学するが、病に罹り帰国を余儀なくされる。帰国船がロンドンに停泊中留学していた晩翠が見舞い、これが二人の最初で最後の出会いとなった。晩翠はこの時の奇遇を後にこう詠んでいる。

ドイツを去りて東海の 故山に病みて帰る君

テームズ埠頭送りしは 三十余年そのむかし

あゝうら若き天才の 音容今もほうふつと

浮かぶ皓々明月の 光の下の岡の城

歌詞は4番まであるが、音楽会やテレビなどで歌われるときは時間の関係で3番が省略されることが多い。しかし私はこの3番を特に好もしく思う。杜甫の詩に馴染んだ気がするのである。

ああ荒城の夜半の月 替らぬ光たがためぞ

垣に残るはただかづら 松に歌うはただあらし

晩翠は青葉城や鶴ヶ城を、廉太郎は少年時代を過ごした大分・竹田の岡城をそれぞれイメージして制作したと言われているが、上掲の写真の城は長崎県の島原城である。十数年前、島原市の情報化計画策定のための研究会の委員を委嘱され、何度か当地を訪れた。

この地方では、江戸時代初期には島原の乱が起き、その後江戸中期寛政年間には群発地震と雲仙岳の噴火の影響で雲仙の手前にある眉山の大崩壊が起きて土砂が有明海に流れ込み、津波が島原や対岸の肥後(熊本県)を襲った。だが私たちの記憶に生々しいのは平成の大噴火と言われる雲仙普賢岳の噴火であろう。平成2年(1990)11月から翌年2月まで続いた噴火活動では死者41人、行方不明3人、負傷者12人、建物の被害2511件、被害総額は約2300億円に達した。

町を歩いて見ると一部に土砂に埋没した民家が遺構として保存されているが、昔の武家屋敷街や掘割がそのまま生活の中に残っているところもあり、そんな堀には錦鯉が泳いでいたりする心の和む街であった。

島原駅の前には「島原(地方)の子守歌」をモチーフにした像が建っている。赤子を負ぶった若い娘の姿が、哀愁を帯びたメロディーとともに心に蘇ってくる。「五木の子守歌」のように昔からあった歌かと思ったら、そうではなく昭和25年ごろに島原鉄道の常務をしていた人が自身の経験をもとに作詞・作曲した歌らしい。以前一緒にハーモニカを習っていた友だちが親交のある人の臨終間際に面会し、その人の求めで愛唱歌だというこの曲を枕元で演奏したところ涙を流して喜ばれたという。楽譜のコピーを貰って私も時々演奏してみるのだが、やさしいようで技巧的なところがあり、まだ完璧には演奏できない。

そういえば「荒城の月」のハーモニカ演奏曲(佐藤秀廊編曲)は、ハーモニカ芸術協会の準師範になる試験の課題曲にも指定されている難曲で、超高度な技巧が駆使されている。私も毎朝練習しているけれど準師範レベルには遠く及ばない。

三沢 充男

2021年2月15日(月)

福寿草

別名「元日草」とも呼ばれる福寿草は、旧暦の正月ごろに黄金色の花を咲かせることから、新年を寿ぐ花として愛でられ、正月の床の間に欠かせないものであった。いまでも正月用としてフキノトウなどと一緒に寄せ植えにされて暮れから新年に売り出されるけれど、あれは温室で育てられたもの。路地の福寿草は2月になってから花開く。特に雪の大地に早春の日が当たりはじめる頃、雪を割って芽を出す姿には何ともいえない健気さがある。

江戸中期、元禄時代からは品種改良も盛んになり、栽培の方法が記された本も出版されている。さらに江戸末期になると大流行し、日本の冬を代表する園芸植物となった。

福寿草一寸物の始めなり

江戸初期の俳人、池永言水は身の丈ちょうど1寸(約3cm)ほどの福寿草を事の始まりを表すものととらえ、新年の溌溂たる気分を表現した。上掲、長谷川かな女の句は鼓(つづみ)と蕾む(つぼむ)の韻を踏んでいて響きが良く、新年の身が引き締まるような朝の習い事を女性らしい感性で表現している。

ギリシャ神話では、美青年アドニスの血から生まれたと言われ(学名:Adonis amurensis)、アイヌの伝説では天界の美しい女神クノウの化身と伝えられている。江戸時代にたくさんの改良品種が生まれたが、明治になると次第に貴重な品種が失われ、西欧の植物収集家向けに僅かな品種が栽培されるのみとなった。

福寿草は落葉樹林の下に自生する多年草で、花径3~4cm、日の当たる昼間に開花し、夕方閉じる。かっては日本全国の野山で見ることができたが、気候の温暖化と環境の変化で自生地が減り、現在では絶滅の危機に瀕している。上掲の写真は、近隣の草地で二年ほど前に見つけたものだが、同じ場所に今年はもう見当たらない。

そういえば、住んだ当初は静かだった我が家の近隣も環境変化が随分進んでしまった。家から狭山湖へ上る2キロ余りの山道の途中の静かな山林は財務局が区分して競売に掛け、鉄材や石材の材料置場になったり、石工芸術家の作業場になったりし、その間に個人の家庭菜園が肩身狭く耕されている状態だ。その奥にはペットの火葬場ができた。道の反対側は市の廃棄物処分場だったが、埋め立てられて今では太陽光発電のソーラーパネルが何百とひしめいている。

とはいえ、その道は自分にとっては生活の道だ。コロナ禍の中でも健康維持が欠かせないのでウオーキングやサイクリングのため毎日マスクを着けてその坂を上っている。

三沢 充男

2021年1月4日(月)

高砂

コロナの収束が見えない中で新年を迎えた。仕事や交流の場も大事だけれど感染したらどうしようと思い悩んでいるご同輩も多いと思う。それで気持ちだけでも明るく持ちたいと思い、目出度い「高砂」を選んでみた。

実は昨年10月、1500年もの歴史を持つという大阪豊中市の由緒ある神社で「新型コロナウイスル退散奉納能楽祭」が催され、その際演じられたのが「高砂」だった。天武天皇の時代に悪疫が流行し民が傷つき苦しんだため、天皇が厄疫退散の詔勅を神社に下し、神社がこれを受けて祈願したところ大いに効験があったと言われ、爾後悪疫退散の御利益がある神社として知られている。

「高砂」は能の演目の一つで、相生の松に寄せて、夫婦愛と長寿を愛で、人生を寿ぐ大変目出度い能である。一昔前までは結婚披露宴で謡われる定番であった。

春の初めの候、肥後国・阿蘇神社の神職友成が、都へのぼる道すがら播磨国の高砂の浦へと足を運んだ折のこと。松の木陰を掃き清める身なり清らかな老夫婦に、この高砂の松と摂津国の住吉の松が離れているのになぜ「相生の松」と呼ばれているのかと尋ねると、老夫は住吉に、老女は高砂に住まう夫婦であるが、たとえ所を隔てていても夫婦の仲は心が通うものだと答える。千年の緑を絶やさぬ松を讃える老人と老女は自分たちが相生の松の精だと告げると、住吉で待つと言い残し夕刻の岸より小船を漕ぎ出し消えて行く。月の出とともに後を追い、船を進めた友成が住吉の岸に着くと、澄んだ月明かりのもとに住吉明神が降臨し、世の平安を言祝ぐ舞を神々しく舞うのであった。

「所を隔てていても夫婦の仲は心が通い合うものだ」という言葉には私自身実感がある。

結婚生活の中で単身赴任をしていた期間が4年あった。家族のもとへ帰省できるのはお盆と年末年始の2回、あとはたまに家内が任地へやってくるだけであったが、このときは妻が新鮮に思えて、新婚時代のような気分に浸れるのであった。一緒に生活しているときは風のように、その存在さえ希薄になっている妻が離れた生活をすることによって新妻に戻るのである。住吉の夫と高砂の妻は離れていてこその「相生の夫婦」なのであろうか。

単身赴任で思い出すのは、初めて任地に赴いたときである。最初の任地・広島へは当面必要な衣類などを詰めたバッグ一つを持って赴任したが、調度品や生活用品はすべて現地調達しなければならなかった。何を買えばよいか見当がつかないので、翌日の土曜日に市内で一番大きいデパートの生活用品売り場に行って、若い女店員に事情を話した。

──自炊をするかどうかに関わらず、少なくともお茶やコーヒーは飲むのだろうから、ダイニングテーブルは必要でしょう。衣類はハンガーに掛けておいたほうが皺にならないし、下着類は当面空き箱などに整理しておけばよいから、一人暮らしなら整理ダンスなどは要らないのではないか。電気釜や鍋などは自炊するかどうかを決めてからだが、お湯を沸かしたり、保温したりできる電気ポットは絶対必要だ。それに洋式トイレなら便座カバーが必要だけれど、便座の形はどうなっているか。あ、それから押入れの布団の下に敷くシートが必要です。洗濯機や冷蔵庫、テレビ、掃除機などの電化製品は、大きな声では言えないけれど、うちで買うよりもどこそこの電器専門店で買うほうがお得ですよ──。

女店員はそんなことをいいながら、各階を一緒に回って必要なものを買うのを手伝ってくれた。余計なものは買わなくて済むように親身になって考えてくれるのがうれしかった。

一週間が経って、生活のいろいろな便利さを考えて自炊をすることに決めた。それでこの前の女店員にまた頼んで必要なものを揃えようと思い、例のデパートの七階に行ったけれど彼女の顔が見えなかった。近くの店員に彼女の容貌を伝えてきょうは休みなのかと聞いてみた。

「ああ、あの人は結婚するので退社しましたよ」

「いつですか」

「先週の土曜日です」

あの日は、彼女の最後の日だった。

昔気質の妻には「男は絶対に台所に入ってきてはいけない」と躾けられていた。だから冷蔵庫を開けたこともなかった。そんな男が自炊することになり、海上自衛隊の給与班長が書いた単身赴任者向けのお手軽料理本を買って料理を始めた。やって見ると意外と性に合っていることが分かり、料理や後片付けが苦にならなくなった。お陰で妻に先立たれて一人暮らしをするようになった今も、生活に不自由はしなくて済んでいる。

三沢 充男