歳時記バックナンバー(2022年)

2022年12月27日(火)

除夜の鐘

大晦日の深夜、寺の多い京の町にはあちこちの方角から除夜の鐘の音が響いてくる。古来中国の禅宗寺院の行事だったものが鎌倉時代に我が国に伝わり、室町時代になってから大晦日の深夜から年を挟んで撞かれるようになったという。仏教では人には百八つの煩悩があるといわれ、それを祓うために撞かれる鐘も百八つ。

写真は、日本三大梵鐘の一つとして知られている知恩院の大鐘。知恩院第32世の上人が檀信徒に寄進を呼びかけ、寛永13年(1636)に高さ約3.3m、直径約2.8m、厚さ約30cm、重さ約70tという巨大な鐘を完成させた。 この大鐘には「南無阿弥陀仏」の名号と鋳造者の銘を記すのみで、鋳造の来歴や鋳造者の功績を記した銘文は見当たらない。親綱を持った撞き手が、「えーい、ひとーつ」という掛け声を発すると、それに呼応して子綱を持つ残りの16人の僧侶が「そーれ!」と、タイミングを合わせて撞木を大きく引く。その後、撞き手が撞木に仰向けにぶらさがるようにして、体全体を使って大鐘を打ち鳴らす。こうして百八つの鐘が年をまたいで撞かれていく。

(*この写真の当ホームページへの掲載については、制作者から許可をいただいています。)

身の回りを振り返って見れば、今年もコロナに明け、コロナに暮れた。ウクライナではロシヤによる侵攻で砲撃が絶えず、あってはならない大国による不法行為が公然と行われている。そのあおりで諸物価は高騰し、年金生活者の当方の生活にも響いている。最近では病気になっても医者にかかるのが大変で、中には入院もできぬまま命を落とす人さえ出ている。

そんな明日はどうなるかも分からない世の中、それでも暦どおり大晦日は決まってやってくる。現代にも通じるそんな世相を西鶴はこの句でズバリと言ってのけた。

井原西鶴は江戸中期に活躍した浮世草子・人形浄瑠璃作者であり、談林派を代表する俳諧師でもあった。

井原西鶴は江戸中期に活躍した浮世草子・人形浄瑠璃作者であり、談林派を代表する俳諧師でもあった。

最初は俳諧師として活躍したが、40歳になった天和2年(1682)に浮世草子の第一作「好色一代男」を発表し、大評判となる。その後「諸艶大鑑」「好色五人女」「好色一代女」が立て続けに発表され、その姿は浮世絵にも競って描かれた。浄瑠璃の台本では近松門左衛門と覇を競った。

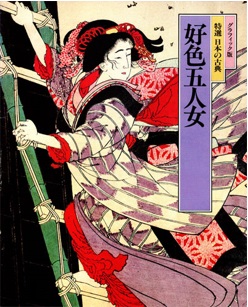

先日、本棚を眺めていたら「特選 日本の古典『好色五人女』」という箱入りの洒落た本が目に入った。厚紙のページを開くと極彩色の浮世絵がふんだんに刷り込まれたグラフィック版で、本文は吉行淳之介の訳で書かれていた。「好色五人女」の他、「世間胸算用」「西鶴置土産」などの作品も収録されている。

奥付を見ると、40年前に発売されたもので定価2,200円とある。それにしてもこんな豪華な本を自分はどうして買ったのだろうと不思議に思いながら、さらにページを繰っていると、中からハラリと小さなシールが落ちた。古本市で315円で買ったものだと分かった。

「好色五人女」には各巻ごとに五人の女性が登場するが、今回は年末のこの時期に相応しい「八百屋お七」(上の絵)の話を取り上げたい。

本郷で八百屋を営む商人の娘で十六歳のお七は、暮れの28日の晩に発生した火事で焼け出され、一家で駒込の吉祥寺に避難しているときに、寺小姓で同い年の小野川吉三郎を見初める。指に刺さった棘を抜いてやったことが切っ掛けで恋心に火が付き、その後何度か逢瀬を重ねるが、家が新築されて本郷に戻ると会えなくなってしまう。 「家が火事になればまた吉三郎様に会える」

「家が火事になればまた吉三郎様に会える」

そう一途に思い詰めた彼女は、新築されたばかりの我が家に放火してしまう。火事は近所の人が見つけてボヤで済んだが、彼女は放火の犯人として捕らえられる。すべてを白状したお七は極刑を言い渡され、市中引き回しの上、神田くずれ橋、四谷芝札の辻、浅草橋、日本橋と場所を変えて連日晒される。それでも覚悟の決っているお七は取り乱すこともなく、毎日黒髪を結い上げて以前のような美しい姿を見せたという。

最後は鈴ヶ森の刑場で火刑に処せられるのだが、花の盛りで散り行く姿は人々の涙を誘った。死出の旅路のはなむけにと、手渡された咲き遅れの桜の一枝を眺めて詠んだお七の辞世の歌がある。

──世の哀れ春吹く風に名を残し 遅れ桜の今日散りし身は──

実は、白門43会の行事でこのお七の墓を訪れたことがある。平成21年(2009)6月12日、「講釈師と一緒に歩く歴史と文化の散歩・寄席を楽しむ」という催しで、講釈師の田辺一凛さんの案内で都営三田線の白山界隈を訪ね歩いたのだが、その一環でお七の墓のある円乗寺を訪ねたのだった。墓は三基あり、中央が寺の住職が供養のため建立したもの、右側が寛政年間にお七を演じた岩井半四郎が、左側が270回忌法要のために近所の人たちが建てたもの。上の写真はその時に撮影したものである。

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理(ことわり)をあらはす。

おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。

たけき者も遂にはほろびぬ、偏(ひとへ)に風の前の塵に同じ。(平家物語より)

さて、諸行無常の響きを伝える除夜の鐘を聞きながら、この身の今日あることに感謝し、残り少ない明日の佳き日を願って祝杯でも上げますか。

今年一年、「歳時記」にお付き合いいただき、ありがとうございました。

三沢 充男

2022年11月28日(月)

烏瓜(からすうり)

紅葉がハラハラと落ち、次第に色彩を失いつつある晩秋の山野。そんな中で自身の葉さえ落とし、蔓にぶら下がりながら真っ赤な実を鮮やかに揺らす烏瓜。そのけなげな姿は昔から風流人の心をとらえ、和歌や俳句に詠まれ、生け花の格好の花材として親しまれてきた。

ウリ科、カラスウリ属の多年草で、日本(本州以南)、台湾、中国に分布する。葉はハート形で、表面は短い毛でおおわれる。花は白色で夏の夕暮れ時に咲き、翌朝にしぼむ。5弁の花びらの縁は細長い糸のように裂けレース状に広がる。こうした目立つ花になったのは、受粉のため夜行性の蛾を引き寄せるためであると考えられている。

雌雄異株で、花後、雌株には長さ5~7cmくらいの卵状の果実が付き、晩秋に赤く熟す。烏瓜の実は真っ赤な色をしてツヤがあり、おいしそうに見えるが、苦みが強く美味しく食べるのは難しいらしい。トマトのようにも見えるが、野生の生き物や虫さえも実を食べることはないので、腐って地面に落ちることが多い。鑑賞用としては、垣根にからませたり、鉢植えにしたりするが、生け花の材料としても使われる。

表掲の俳句、子規の「しぐるるやいつまで赤き烏瓜」は、おそらく病床から眺めた庭の情景を詠んだものではないだろうか。しぐれ(時雨)とは、初冬の頃、一時風が強まり、急にぱらぱらと降ってはやみ、数時間で通り過ぎてゆく雨。冬の季節風が吹き始めたときの、寒冷前線がもたらす驟雨(しゆうう)のこと。

炭火も尽きて寒々とした病床の中から明かり取りのために少し開けた障子の隙間から目に入る赤い烏瓜。そのけなげな姿は彼の詩作への想いを一層強めたに違いない。長い病床生活を余儀なくされた子規は、心の目で世の中を見つめ、文学活動を活発化させたが、このようにごく限られた範囲で目にできる情景はそれを引き出す貴重な材料だったのではないか。

正岡子規は慶応3年(1968年)に松山藩士の長男として生まれるが、幼くして父が亡くなったため、母の実家と叔父の後見を受けることになる。明治16年(1883年)に上京し、東大予備門(のちの一高、現東大教養学部)に入学。やがて文学を志すようになる。

明治25年には俳句論「獺祭書屋俳話(だっさいしょおくはいわ)」の連載を開始し、世の注目を浴びる。因みに「獺祭」とは詩文を作るときに多くの参考書を広げ散らかすことをいい、子規は自分の住まいを「獺祭書屋」と号した。

明治28年(1895年)日清戦争に記者として従軍した後、帰国途中に喀血し、その後長い病床生活に入る。

その一方で、文学上の仕事は活発になり、明治31年(1898年)には「歌よみに与ふる書」を発表。この書の中で彼は万葉集や源実朝の金槐和歌集などに極めて高い評価を与え、万葉への回帰と写生による短歌を提唱した。一方で、和歌の規範ともされていた古今和歌集を「くだらない」とこき下ろし、選者で三十六歌仙の一人でもある紀貫之を「下手な歌よみ」と酷評している。また新古今和歌集については「ややすぐれている」としつつも、選者の藤原定家については「自分の歌にはろくなものがない」と評すなど、勅撰和歌集の作風には否定的な考えであったことが分かる。

端正な人かと思っていたけれど、こういうところを見ると、かなり自己主張が強い人だったのかなと思えてくえる。

明治35年(1902年)9月19日、持病の脊椎カリエスにより死去。享年34歳という短い人生だった。その凄絶な闘病生活は、随筆「病牀六尺」(明治35)などに詳しい。代表作には「獺祭書屋俳話」、「歌よみに与ふる書」、「病牀六尺」、「竹乃里歌」、「寒山落木」などがある。

柿くえば鐘が鳴るなり法隆寺

くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の 針やはらかに春雨のふる

表掲の写真は、いつものウオーキング・コースの途中を流れる小川の畔で撮ったもの。危険防止のための柵の金網に蔓が絡まって、そこにぶら下がっている。季節ごとに撮った3枚の写真は同じ物ではないが、長い一本の蔓の先に生っている兄弟。緑色のうちは葉も茂っていて「あ、こんなところにも」と思うくらい沢山あったが、次第に数が減ってきて、最後の赤い実になるときは半分くらいになっている。

ところで定点観測のようなこの烏瓜の写真で何か連想されることはないだろうか。

そう、信号機です。多少色は違うけれど、配列は同じ「青(緑)・黄・赤」。

でも私はもっと別の物を連想してしまう。

それは、子供の頃馴染んだカラフルなお手玉である。母親たちが端切れで作ってくれることが多いが、お土産用などとしてとてもきれいなものも売られている。主に女の子の遊びだけれど、男子もときにはやる。綾取りやおはじき、毬つきなどと一緒に、ゲーム機やプラモデルなどのない時代の手軽な遊びだった。

では、皆さんはこの遊びの時に唄う「お手玉の唄」というのを知っておられるだろうか。

西条山は 霧ふかし

筑摩の河は 浪あらし

はるかに聞ゆる 物音は

逆まく水か つわものか

昇る朝日に 旗の手の

きらめくひまに くる くる くる

この唄の中の「西条山」は「妻女山」、「筑摩の河」は「千曲川」と知れば、およそ何を唄った歌かお分かりになるだろう。これは、かの有名な武田信玄と上杉謙信の川中島の合戦を歌ったものである。唄の題名もずばり「川中島」。

川中島といえば、頼山陽の「鞭声粛々 夜河を過る」という詩吟が有名だが、「サイジョウザン」は、どういうわけか私は「お手玉の唄」として子供の時に聞いたり唄ったりした覚えがある。女の子が(男の子もだが)お手玉をするときは必ずこの唄を歌い、それに合わせてお手玉を放り上げるのである。当時はこの唄がどんな情景を唄ったものか、どういう漢字を宛てるのかなどは全く知らないまま唄っていた。

調べてみると、これは明治29年の新編教育唱歌集に出てくる。作詞は旗野十一郎、作曲は小山作之助とある。こういう唄が教育唱歌集に出てくるというのは時代を感じさせるが、きっと小学校などで教えられたのだろう。

それがなぜお手玉をする時に唄われたのか。それは私が住んでいた東京の多摩地方だけに限ったことではなく、もっと各地にひろがっていたらしい。ひとついえることは、この唄はお手玉のリズムととてもよく合うということである。鞭声粛々では合わせようがないが、この唄は軽快でリズムが早く、お手玉を投げ上げるスピードにピッタリなのだ。それで最後の「くるくるくる」というところはテンポがゆっくりになるので、お手玉を高く放り上げてタイミングを合わせる。

Youtubeの唄「川中島」をご紹介しておく。抑揚に乏しくビートが効いていないので、二拍子のお手玉唄としては物足りない唄い方だが、メロディーの感じを掴んでいただければと思う。

ところで皆さんも子供の頃お手玉をした経験がおありだろうと思いますが、その時はどんな唄を口ずさんだのでしょうか。ちなみにこの唄の二番をご紹介しておきます。

車がかりの 陣ぞなえ

めぐる合図の 鬨の声

あわせる甲斐も あらし吹く

敵を木の葉と かきみだす

川中島の たたかいは

語るも 聞くも い・さ・ま・し・や

なお、令和3年歌会始の儀における皇族方の御製の歌が朝日新聞デジタルに紹介されているが、秋篠宮家眞子内親王が「烏瓜」を題にして詠まれているので、興味のある方はクリックしてみてください。

三沢 充男

2022年9月26日(月)

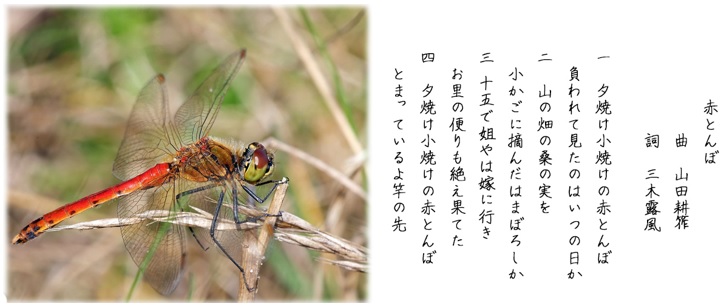

赤とんぼ

最近は時期になっても赤とんぼを見ることが少なくなった。二三年前まではウオーキングのコースである狭山湖の堰堤のところには無数の赤とんぼが飛んでいたが、去年あたりからは探して数えるほどだ。赤とんぼに限らず他のトンボも見ることが少なくなった。一般的にはトンボのヤゴが生息する小川や沼、田んぼなどが少なくなったからと言われているが、目の前には広大な湖がある。でも広くて深い湖ではヤゴの餌になる微生物が異なり、育つのに適した環境ではないのかも知れない。

ところで上掲の童謡「赤とんぼ」。三木露風の作詞だが、この詞は彼の幼少時代の思い出を書いたものだという。

露風は5歳の時に両親が離婚することになり、それ以降は母親とは生き別れて祖父のところで育てられることになる。それで実際は子守奉公の姐やに面倒をみてもらうのだが、その時のことが詞に読み込まれている。

1番の「負われて見た」夕焼けは姐やの背中におんぶされて肩越しに見た「夕焼け」ということになる。

2番の「山の畑の桑の実」はおそらく姐やと一緒に摘んだのではないかと思うけれど、今でははっきりしなくなってしまった。あれは本当だったのか、それとも夢だったのか。

3番の「十五で姐やは嫁に行き」のところ、当時は数え年だから実際は13歳くらい。赤貧の農家では最初は子守奉公に出していたが、この年になると「口減らし」のためにもう嫁に行かされた。それで「お里の便りも絶え果てた」だが、これはどういう意味なのか。いろいろな解釈ができるところだが、この文脈から考えれば、離婚した母親が自分の消息が分かるように息のかかった姐やを子守に付けて面倒を見させると同時に、ときどき便りを託していたのだが、その姐やが嫁に行ってしまったので、母の消息が聞けなくなってしまったということではないかと考える。

この詞は実際は4番から始まる。年取って成長した自分が夕焼け空の中で竿の先にとまっている赤とんぼを見て幼少の頃のことを思い出す。そうして1番の姐やの背中で見た夕焼けの中の赤とんぼに思いを馳せる。2番も3番もその思い出の中の光景なのだ。このことは4番が現在形なのに対し、1~3番が過去形になっていることからも納得できるのではないか。この歌は郷愁を呼び起こす山田耕筰の曲が付いて一層心に染みる国民的な童謡となった。

日本は古来よりトンボ王国であった。日本書紀や古事記ではかつてはその名も「おおやまととよあきつしま」(「大倭豊秋津島または大日本豊秋津洲)といわれたという記載がある。「あきつ」はトンボの古語。「あきつしま」とは、トンボの島を意味する。そんなトンボ王国でも、特に8月から9月にはトンボの数がピークになり、いわゆる「赤とんぼ」が数多く見られるようになる。

誰もが知り、見たこともあるはずの赤とんぼ。だが「赤とんぼ」という名前のトンボは存在しない。赤とんぼは、広い意味では赤い色やオレンジ色など赤みがかった色のトンボすべてを指す俗称で、狭くは トンボ目トンボ科アカネ属(Sympetrum)に属するトンボ(日本だけでも21種)の総称、さらに狭くはその中でもアキアカネ(Sympetrum frequens)のみをさす場合などさまざま。また、赤とんぼといわれるトンボも、季節や性別により赤くなかったりもするので、代表格のアキアカネを見かけても赤とんぼと気づかないこともある。

ところで、童謡「赤とんぼ」の中で歌われている「赤とんぼ」とはどの種なのか、長年にわたり議論が行われてきた。というのも、赤とんぼの代表である秋に真っ赤になるアキアカネは夕方にはあまり飛ばないという習性が知られるため「夕焼け小焼けの赤とんぼ」という歌詞に矛盾するのだとか……。

そこで、このトンボは「ウスバキトンボ」ではないかと言われ始めた。三木の故郷は兵庫県龍野。西日本では、アキアカネよりもウスバキトンボが一般的で、秋に群れをなして飛ぶのはウスバキトンボだからだ。しかも西日本ではこれも「赤とんぼ」と呼び習わされているらしい。

ウスバキトンボ説の弱点は「止まっているよ竿の先」で、ウスバキトンボは物にとまるときに何かの先端に体を水平にしてとまるのではなく、枝の途中や葉などにお尻を下にしてぶらりとたれさがってとまることが多いため、歌のイメージと矛盾するという指摘である。

これについては、三木露風がこの歌を着想したのは、竿の先端に止まっている赤とんぼ(アキアカネ)を見て、子供の頃に夕焼けの中で見たトンボが飛んでいる様子を思い出して回想していることから、竿の先にとまるトンボと、夕焼けに飛ぶトンボが別のイメージの組み合わせであると説明されるようになる。つまり、目の前の竿の先に止まる「アキアカネ」をきっかけにして、遠い昔の子供時代に見た「ウスバキトンボ」の群舞を思い出した、という解釈である。

でもそんなにギリギリ詰めて考えなくても、それぞれ自分がイメージしたトンボを「赤とんぼ」と思えばよいのではないか。凡庸な私などはそう思うのだが、学者先生の方々はそれでは気が済まないということなのか。

ところで、このウスバキトンボ(薄羽黄蜻蛉 Pantala flavescens)だが、世界でもっとも分布域の広い、ありふれたトンボであり、アジア全域から南北アメリカ、アフリカ、ヨーロッパにまで分布域があるが、他のトンボたちとは違って日本で繁殖するわけではない。では彼らはどうやって日本にやって来るのか。

実は、ウスバキトンボは毎年東南アジアから大量に渡ってきて、秋の終わりまで途中で世代交代をしながら日本列島を北へと縦断しながら渡って行き、冬の訪れとともに死滅することを繰り返すのだという。

トンボは普通、卵から成虫になるまでにヤンマなどでは1~3年かかり、成長の早い種でも半年ほど。しかしウスバキトンボは夏の環境下では卵からヤゴを経て1ヶ月で成虫になる。つまり2ヶ月弱で世代交代が可能であり、北上しながら三世代ほどを繰り返して、その年に海を越えて来たものは、日本で生まれたものも含めて全てその年の内に死滅してしまう。アキアカネのように卵での越冬もできない。なぜ毎年「死ぬためだけのために」南から渡ってくるのか、理由はわかっていないが、ウスバキトンボたちはその旅の行程で害虫を食べ、また小鳥たちや他の生物のエサにもなって村里の生態系の一助となる。まるで、人々の農耕や実りを助けてくれるために遥々やってくるみたいでは……。 古来、農耕民であった日本人は田んぼの益虫であるトンボを田の神としてあがめ、「カミサマトンボ」というトンボがあったり、岡山県では赤とんぼをお盆の時期に捕るとその家にはお盆が訪れないなどの言い伝えもあった。

古来、農耕民であった日本人は田んぼの益虫であるトンボを田の神としてあがめ、「カミサマトンボ」というトンボがあったり、岡山県では赤とんぼをお盆の時期に捕るとその家にはお盆が訪れないなどの言い伝えもあった。

最初に述べたように、近年日本の各地でそんなトンボが種類を問わず減ってきている。理由はいうまでもなく、トンボたちの生息に必要な水場(池、川、田んぼなどを含む里山)が減ってきているため。彼らが少なくなるということは、人間に取っての害虫、蚊やハエなどが増殖するといことになる。なんとトンボは、あのスズメバチさえも襲って食べるつわものなのだ。天然の守り神であるトンボを保護することは、人間の環境にとっても必要なことだとは分かっているのだが……。

右上の写真は、先日トンボの生息していそうな近郊の湿地や小さな流れをめぐり歩いて、ようやくカメラに収めたシオカラトンボ。まだわが家の近くは、探せば見つかるだけ自然に恵まれているといえるのかも。

三沢 充男

2022年8月29日(月)

あさがお

この句を「理屈っぽい」という人がある。朝起きて井戸へ水汲みに行くと、釣瓶の綱に傍らから延びてきた朝顔の弦が巻き付いてしまっている。その弦を解いたり切ったりしないで、隣へもらい水に行く。朝顔の花を愛でるやさしい心を詠んだ句なのに理屈っぽいとは何ごとか。確かにそういう反論も出そうだ。

実は千代女の直筆の書では「朝顔に」ではなく、「朝顔や」となっているらしい。論理的に考えれば「に」だろう。これなら「もらひ水」をした理由がはっきりする。しかし「や」は俳句では「切れ字」といってそこで文が切れることになり、後へ続かない。ただそこで一息入れて、花を眺める間が入ることで、朝顔の美しさを愛でる気持ちが一層強く表れるのではないかと、識者はいう。なるほどそういうものかとこの手の観賞眼がない私などは思ったりもするが、皆さんはどのように思われるだろうか。

ところで釣瓶井戸など見たこともない方々にとってはイメージが浮かばないかも知れない。私が幼少の頃も、生れたところが町場の中だったから、井戸は隣近所が共同で使う手押しポンプだった。だが親戚の家に行くと釣瓶井戸があった。釣瓶の綱をクルクルと手繰ると水を並々と湛えた木製の桶が上がってくる。桶を掴み損なって手を放してしまうと綱が逆回りして勢いよく桶が落下、一瞬の後「ドボーン」という音が井戸の底から聞こえてくる。子供時代の懐かしい思い出である。

ところで釣瓶井戸など見たこともない方々にとってはイメージが浮かばないかも知れない。私が幼少の頃も、生れたところが町場の中だったから、井戸は隣近所が共同で使う手押しポンプだった。だが親戚の家に行くと釣瓶井戸があった。釣瓶の綱をクルクルと手繰ると水を並々と湛えた木製の桶が上がってくる。桶を掴み損なって手を放してしまうと綱が逆回りして勢いよく桶が落下、一瞬の後「ドボーン」という音が井戸の底から聞こえてくる。子供時代の懐かしい思い出である。

そういえば、昔は「井戸替え」または「井戸浚え」と呼ばれた年中行事があったのをご存じの方はおられるだろうか。井戸の水を全部汲み出し、底に溜まったごみや汚泥を取り除き、清掃する作業である。旧暦七月七日は新暦では八月中旬頃になるわけで、梅雨も終って水位が低くなっているため汲み出す水が少なくて済むのでこの時季に行う習わしになっていた。多くの人手を要するから、近所の人が総出で行うので、お祭り騒ぎのようなところがあった。

私は小学生の頃、何度かこれを実見したことがある。母が親戚などから頼まれて手伝いに行った時に一緒について行ったのではないかと思う。記憶のはっきりしていないところもあるので、多少の想像を交えて当時の模様を再現してみると、およそこんなではなったかと思う。

井戸替えの当日は、当の家や隣家の主婦たちは、朝早くから、手伝ってくれる近所の人たちのための炊き出しで大忙しだった。何しろ十四、五人の人が綱引きに来てくれるので、十分な握り飯やお茶請けを拵えておかなければならない。八時ころから人々が集まり始め、お茶を一杯飲んで八時半ごろから井戸水の掻い出しに掛かる。

井戸側( 井戸に土砂が崩れ落ちないようにするとともに、中に落ちる危険を防ぐため、地表近くからから腰高くらいまでの地上部分を囲んだもの。多く円形状で、木、石などで作る。「井筒」ともいう。)に寄り添って号令をかけて宰領するのは、当の家の主人か、近所の顔利きのような貫録のある人だった。

普段の釣瓶よりも大きな水桶に太くて長い綱をつけて皆がこれに掴まって引く。水桶を井戸に落としてドーンと音がしたところで、宰領の男が「はい、引いてぇ」という号令で皆が呼吸を合せて綱を引く。引き上げた水を男が石組みの流しに空けていく。しかし大抵は土管の容量よりも掻い出す水の方が多いから、水は流しに吸い込みきれなくなって裏庭の地面に溢れる。井戸綱を引く人たちの足元も水浸しになる。

それを繰り返して八分通り水を掻い出したころに、井戸替え職人がやってくる。五十過ぎのやや小柄の職人だったと思うが、地下足袋で股引の上に印半纏の帯をキリリと締めた姿は颯爽としていた。小柄の方が井戸替えには適しているのかもしれない。水桶を大きな樽に付け替えてその中に職人が柄の短いスコップを持って入る。

「さあ、職人さんが下りるから一度綱を引いて……。はいっ、静かに下して……。重いから気をつけて、静かに、静かに……」

職人が下りるとまた元の水桶に付け替える。それを下してすぐ上ってきた泥水と一緒に、ゴムボールやスイカが上ってきたりする。

「誰だあ、スイカを冷やしっぱなしで忘れているのは。もうふやけてしまっているがな」

当家の主婦のおばさんが、前掛けで手を拭きながら台所から飛び出してくる。

「すいません。冷やしておいて引き上げようとしたら縄が途中で切れてしまって……」

昔は冷蔵庫がなかったから、スイカなどを冷やすのは井戸が保冷庫代わりだった。

泥水の掻い出しが続く。やがて井戸の底から職人さんの「モッコ」と叫ぶ声が上ってくる。「はいきた」と応えて上ってきた水桶を外してモッコに付け替える。今度は水を含んでグチャグチャの泥が上ってくるので、それを井戸の脇の方に空ける。

こういう時には女物のかんざしや櫛などが落ちていることがあった。大抵水汲みに来るのは女性だから、うっかりして落としてしまうのだろう。また風で飛んできた下帯や湯文字などの洗濯物が真っ黒になって出てくることもあったらしい。

お茶請けの時には職人も上がってきて一休みし、また続ける。

一日仕事とは言うけれど、大抵は午後の早い時間に終る。井戸替えが終ると参加者全員が車座になって飲食をして、世間話に花が咲く。そして裏方の主婦たちは皆が帰った後、ご苦労さん会をする。

隣近所の人たちが総出で一つの仕事をやり遂げる。良き時代の話である。こんな懐かしい風物詩をもう見ることはできない。私の記憶の中でも貴重な一コマであった。

三沢 充男

2022年7月25日(月)

鶴岡八幡宮

今年は大河ドラマのお陰で鎌倉の人気が高い。上の写真は過日、鶴岡八幡宮の境内にある源氏池のほとりの「神苑ぼたん苑」で撮ったものである。「鎌倉右大臣」というのは、言うまでもなく鎌倉幕府第3代将軍・源実朝のことである。28歳で非業の最期を遂げた人だが、藤原定家の指導を受けた歌人でもあった。

藤原定家はご存じのとおり当代屈指の歌人で小倉百人一首の選者である。

世の中は 常にもがもな 渚漕ぐ 海人の小舟の 綱手かなしも

(波打ち際を漕いでゆく漁師の小舟が、舳先(へさき)に縛りつけた綱で陸から引かれて行く。こんなありふれたごく普通の情景が愛おしい。こんな風に安穏な世の中がいつまでも続いてほしいものだ。)

この歌は、小倉百人一首の第93番に掲載されている。「常にもがもな」は、「いつもこうあって欲しいなあ」という意味。「もがも」は願望を表す助詞で、「な」は詠嘆の助詞。「海人(あま)」は漁師、「かなしも」は「愛しい」「哀しい」という感じ。

この歌は、小倉百人一首の第93番に掲載されている。「常にもがもな」は、「いつもこうあって欲しいなあ」という意味。「もがも」は願望を表す助詞で、「な」は詠嘆の助詞。「海人(あま)」は漁師、「かなしも」は「愛しい」「哀しい」という感じ。

若き将軍として、周りの状況に常に気を配り、バランスを取りながら政(まつりごと)を行っていかなければならない身の上であって見れば、この歌にあるような世の中の普通の暮らしがどれだけうらやましく思えただろうか。実朝の身の上と重ね合わせて解釈すると、この歌に込められた切なさが伝わってくるような気がする。

承久元年(1219)1月、鶴岡八幡宮に詣でる前、庭の梅を見て詠んだという実朝の歌が残っている。

出(い)でて去(い)なば 主(ぬし)なき宿となりぬとも

軒端(のきば)の梅よ春を忘るな

その夜、彼は甥の公暁(くぎょう)に殺される。まるで自分の最期を知っていたかのような歌である。

写真を撮った日、本殿の階段下にある舞殿で若い男女の結婚式が執り行われていた。あの静御前が義経を追慕しながら「静やしず、静のおだまき繰り返し」と歌い、舞ったところである。3人の楽師が笙、篳篥(ひちりき)、龍笛を奏でていた(下の写真は、参道を行列してきて、これから舞殿へ上がろうという場面である)。 そういえば、中学の同級生で鶴岡八幡宮の楽師をしていた友だちがいた。中学の頃は昼休みに良く相撲を取った相手である。痩せているのにいやに腰がしぶとく、土俵際で倒れながらクルリと体を入れ替えてうっちゃられてしまうのであった。

そういえば、中学の同級生で鶴岡八幡宮の楽師をしていた友だちがいた。中学の頃は昼休みに良く相撲を取った相手である。痩せているのにいやに腰がしぶとく、土俵際で倒れながらクルリと体を入れ替えてうっちゃられてしまうのであった。

大人になってしばらく会わない間に京都で菓子作りの修業を積んで、鎌倉の八幡宮の近くで「美鈴」という和菓子屋を営んでいた。

静かな道路から細い踏石の入口を10メートル程も歩んだ奥まったところにひっそりと暖簾を揚げている「知る人ぞ知る」というような、こだわったお店だった。八幡宮でのお茶会の時などに良く頼まれるとのことで、同窓会では自分で作った和菓子を皆に振舞ってくれたりしたが、若い頃の面影は全くなく、でっぷりと太ってしまっていた。そのときに彼が八幡宮で楽師をしていて篳篥や龍笛を吹くことを知ったのである。

機会があったら彼が演奏するところを見に行こうと思っていたら、そのうちに訃報が届いた。あまりにも早いこの世とのお別れであった。

三沢 充男

2022年6月27日(月)

守禮門

今年は沖縄返還50年の記念すべき年である。

NHKの朝ドラ「ちむどん」で、返還前の沖縄でバスの乗降口が右側になっているのを見て、あの頃の沖縄は車は右側通行だったことを思い出した。

実は私は返還前の沖縄に仕事で行ったことがある。勤めていた省で国際担当をしていたので、返還を前に現地に行くことになった。当時は沖縄は外国扱いだったから公用パスポート(身分証明書)で行った。用務先は琉球政府の電気通信担当部署。郵便局の二階に間借りしていたが、本土の役人がお出でになるということで、担当の係長が付ききりで面倒を見てくれた。

上の写真の左側が当時の「守禮門」(少し退色処理を施してあります。)で、右側が現在の門である。あの頃の私は30代前半の働き盛りだった(左写真の中右)が、写真が小さくて折角のイケメン(?)をお判りいただけないのが残念である。係長に案内してもらって行ったのだが、当時はこの門までで、これより先には入れなかった。その奥にあるはずの首里城は沖縄戦で破壊されてしまっていた。

夜は担当部門の職員が総出で懇親会を開いてくれたが、仕事が終っても陽が高いので、職員は一度家に帰り、暗くなってから改めて飲み屋に集まるというのが、この土地の常例らしかった。

ところで、例の通行区分の変更だが、これが大変な一大プロジェクトだった。沖縄が日本に返還されたのは1972年(昭和47年)5月だったが暫くは米軍統治下と同じ、自動車の右側通行が続いていた。しかし日本も加盟する「道路交通に関する国際条約」というのがあって、1国1交通方法という決まりがあった。それで返還から5年経った1977年(昭和52年)の閣議決定で、翌1978年(昭和53年)7月30日に左側通行に変更することが決定された。これが「730(ナナ・サン・マル)」と呼ばれたプロジェクトである。これは大変なことなのだなと当時から思っていたが、詳しいことは知らなかったので、この度改めて調べてみると、想像以上に大変だったことが分かった。

まず、変更実施前の準備段階として、幹線道路ではあらかじめ左側通行用の標識や信号機を設置した上で、それらをカバーで覆い隠しておき、変更作業時にその覆いを取り外すという方法が用いられた。また、車線のレーンや右折・左折などの道路標示も、左側通行用の標示をあらかじめ路上に描いた上で黒のカバーテープで覆い、変更作業時にバーナーによってテープを除去するという方法が取られた。その他、ガードレールを左側通行に併せて重ね直したり、交差点の改良や道路の拡幅を行った区間もあった。

7月29日22時からは沖縄県全域で緊急自動車を除く自動車の通行が禁止され、一斉に変更作業が開始された。そして、30日4時18分、沖縄県の管理する全ての道路で切り替え工事が終了し、5時50分、全ての車が停車したのち右車線から左車線に移動。6時のサイレンを合図に、止まっていた車が左車線を走行し始めた。

変更日以降、カバーを掛けておいた旧標識の撤去や、土嚢などで仮設されていた交差点の交通島の恒久化などが行われ、変更作業の総仕上げが行われた。

8時間という短時間で変更作業が行われたのは脅威的であったが、これを可能にするために大勢の作業員と多数の車両が動員され、19億円という資金が投入されたという。

自家用車は復帰前までの沖縄では、左ハンドルの「沖縄仕様車」が販売されており、右ハンドル車が主流となるのは730前後である。

路線バスは乗降口を車両の右側から左側に変更しなければならなかったが、当時最大の問題となったのが右ハンドル・左側出入口車の導入資金であった。当時沖縄県内のバス事業者は各社とも多額の赤字を抱えており、自力での右ハンドル車への切り替えは財政上困難な状況であった。そのため沖縄県知事と政府への陳情が行われ、1977年度および1978年度の両年度合わせて国庫補助金92億円、財政投融資63億円が投じられた。

730実施前の沖縄県内の全バス事業者の左ハンドル車保有台数は約1,300台であったが、実施に伴い、右ハンドルの車1,000台余が新たに導入され、また約170台の左ハンドル車が右ハンドル車に改修された。

なお、730実施前まで使用された左ハンドル車は「729車」、実施後に運行が開始された右ハンドル車は「730車」と呼ばれた。

復帰後にも私的に何度か訪れたことがあるが、一度は宮古島まで「足を伸ばして」みた。飛行機だから「羽を伸ばした」という方が正しいのかも知れないが、その飛行機が小さくて揺れが大きく、窓から見ていると翼がフニャフニャと上下するので怖くなった記憶がある。着いてみると一面のサトウキビ畑ばかり。森山良子の「ざわわ、ざわわ……」という「さとうきび畑」の歌詞がぴったりくるような風景だった。

三沢 充男

2022年5月16日(月)

清水八幡宮

先ごろNHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で木曽義仲の嫡子で、源頼朝のところに人質となっていた源義高が、入間河原の畔で殺されるところが放送されていた。その場所は我が家からそれほど遠い所でもなかったので、現地に行ってみた。

義高は頼朝と政子の間に生まれた大姫の婿となっていたが、義仲が頼朝に討ち果たされたのを知って、身に振りかかる難を逃れるため、身代わりを立て、女装して館を抜け出す。その後従者6人ばかりと共に祖父義賢の地(大蔵館)や義仲を助けた畠山重能の地(菅谷館)がある現在の嵐山町をめざして逃亡したが、この入間河原で追いつかれ、追手に討ち果たされた。

このくだりは吾妻鑑に載っているが、それによると政子と大姫は義高の討ち死にを嘆き悲しみ、直接、義高を刃にかけた藤内光澄を打ち首にし、義高の霊を祀るため、その打ち果てた地、入間河原に社を建てたという。それが清水八幡宮なのだが、度重なる暴風雨や洪水で当時の社は跡形もなくなり、場所も現在でははっきりせず、多分この辺りだろうということで、再建されたという。その場所は、西武新宿線の「狭山市」駅から徒歩10分、入間河原から少し高台になった国道沿いで、訪れる人もなくひっそりとしていた。 この入間川というのは、全長67.4㎞の荒川水系の一級河川で、源流は秩父山系の大持山の山麓である。最初は名栗川と呼ばれているが、途中、飯能市で入間川となり、入間市、狭山市、川越市、川島町の5つの市町を通り、川越の先で荒川と合流する。

この入間川というのは、全長67.4㎞の荒川水系の一級河川で、源流は秩父山系の大持山の山麓である。最初は名栗川と呼ばれているが、途中、飯能市で入間川となり、入間市、狭山市、川越市、川島町の5つの市町を通り、川越の先で荒川と合流する。

狂言「入間川」の舞台ともなっている。

頼朝は父を殺した平清盛に命を助けられたのに、自分は今、その平家を滅ぼそうとしている。親を殺された怨念はたとえ助命されたからといって消えるものではない。だから義高を生かしておけば、義仲を殺した自分はいずれ命を狙われることになるだろうという。戦国の世であってみれば、その論理は分からないこともないけれど、そのむごさが、この後の骨肉争う不幸な歴史の伏流となっていたのではないか。

義高が殺された翌年、平家は壇ノ浦で滅びるが、建礼門院右京太夫(うきょうのだいぶ)は、壇ノ浦で一族と共に海の藻屑と消えた平資盛(下図)(平清盛の嫡男・重盛の次男で、位階は従三位)の生涯の恋人であった。

資盛は都落ちの直前に密かに右京太夫に会って、こんな言葉を残している。 ──こういう世の中になったからには、自分の身が儚くなるであろう事は間違いないだろう。そうなったら、あなたは少しくらいは不憫に思ってくれるだろうか。たとえ何とも思わなくても、あなたと親しくなって長いつきあいだから、その情けで、後世を弔ってほしい(中略)。もう今から死んだと同じの身になったと心を決めたはずなのに、やはりともすれば以前の気持ちになってしまいそうなのが、とても口惜しい。──

──こういう世の中になったからには、自分の身が儚くなるであろう事は間違いないだろう。そうなったら、あなたは少しくらいは不憫に思ってくれるだろうか。たとえ何とも思わなくても、あなたと親しくなって長いつきあいだから、その情けで、後世を弔ってほしい(中略)。もう今から死んだと同じの身になったと心を決めたはずなのに、やはりともすれば以前の気持ちになってしまいそうなのが、とても口惜しい。──

右京太夫は、建礼門院に仕えていた教養の高い女性で、ことのほか歌を詠むのに秀でていた。新勅撰集撰歌の資料として、藤原定家より家集を求められ、これに応じて提出したのが「建礼門院右京大夫集」であった。長文の詞書(ことばがき:その歌を作った日時・場所・背景などを述べた説明書き)をもち、家集というよりは女流日記文学の系譜につらなる作品として評価が高い。

なべて世の はかなきことをかなしとは かかる夢見ぬ人やいひけむ

(人生はおしなべて儚く無常だ。それが「悲しい」などと言っている人は、私がいま見ているような悪夢をまだ見たことがないから、口に出して気安く言えるのだ。)

この歌には次のような趣旨の詞書が添えられている。

──本当にこの世の人でなくなったと、とうとう聞いてしまった。その人(資盛卿)のことは何とかして忘れようと思うけれど、心に反してその面影はいつも離れず、人の言葉を聞けばあの人の声を聞くような心地がして、我が身を責めさいなむ。そんなふうで、悲しいことといったら言い尽くすすべもない。このような人の死は、何を頼りにして心を納得させればよいのか。このところ、そんなことばかり繰り返し思ってしまう。──

どんなに時代が変っても、人の心の持ちようは変らない。人は本当に心に深い傷を負った時は、それを口には出せなくなる。周りの人も慰めの言葉がなく、ただ一緒に悲しんでやることしかできない。

この歌には、時代を超えて私たちの胸を深くえぐるような鋭さがある。

三沢 充男

2022年4月25日(月)

灌仏会

灌仏会(かんぶつえ)とは、お釈迦様の生誕を祝う仏教の催しで、毎年4月8日に行われる。上図のような花御堂(はなみどう)を設け、その中に「天上天下唯我独尊」と右手で天を、左手で地を指さす、お釈迦様の誕生時の像を安置し、小さな柄杓で甘茶を灌(そそ)いでお参りする行事である。一般には「花まつり」と言われている。

仏教を開いた釈迦は、紀元前4世紀ごろ(いくつかの異説がある)インドの北部で生まれた。それが旧暦4月8日であり、龍王が天から下って香水を釈迦に灌ぎかけ、洗い清めて産湯としたという故事にちなんで儀式が行われる。

灌仏会は飛鳥時代に日本に伝わって以来、多くの仏教寺院で営まれてきており、釈迦が悟りを得た旧暦12月8日の成道会(じょうどうえ)、入滅(死去)した旧暦2月15日の涅槃会(ねはんえ)と共に三大法会(ほうえ)とされている。

上の写真はわが家からほど近い狭山不動尊(狭山山不動寺)の灌仏会の花御堂である。狭山不動尊は天台宗の別格本山で、西武グループによって当時のオーナーであった堤義明と親しかった上野寛永寺の助力により建立された。境内には徳川家菩提寺の芝増上寺にあった台徳院(第2代秀忠公夫人)霊廟の勅額門や御成門、丁子門など由緒ある建造物が多数移築されている。本堂も元は京都の東本願寺の三十三間堂を移築したものだったが、2001年に不審火で焼失してしまい、現在のものはその後再建されたものである。

西行は平安後期の歌人で、俗名は佐藤義清といった。北面の武士として鳥羽院に仕え兵衛尉(ひょうえのじょう)となったが、23歳の時に突如出家した。出家後は東山、嵯峨、鞍馬など京都周辺に草庵を営んだが、30歳頃に陸奥に最初の長旅に出る。その後高野山を根城としつつ諸国を旅し、晩年は伊勢国に数年住まった後、河内国石川郡弘川にある弘川寺に庵居し、建久元年(1190年)にこの地で入寂した。享年73。

──願はくは花の下にて春死なむ そのきさらぎの望月のころ──

この歌は続古今和歌集に収録されているもので、いつごろ詠んだのかはっきりしないが、その願いどおり桜が満開で奇しくも満月(望月)の旧暦2月16日に亡くなった。

西行は千載集、新古今集などの勅撰和歌集をはじめ、多くの歌集に2300首もの歌を遺している。千載和歌集に掲載された次の歌は、後に小倉百人一首にも採り入れられている。

──なげけとて月やは物を思はする かこちがほなる我が涙かな──

(悲しみ嘆けと月が物思いをさせるのだろうか。いやそうではない。物思いの原因は恋人につれなくされたからだと分かっているのに、月に事寄せて涙がこぼれてくるらしい)

4月8日は中央大学で同じクラスだったS君の命日である。50代半ばで前立腺癌に罹って転移し、あたら働き盛りの命を失った。会社の内外で随分女性にもてたらしいが何故か生涯独身を通した。

私は、43会役員で先年亡くなったH君と共に親交があったが、ある年、私の住んでいる町の天満宮の祭礼に2人を招待したことがあった。彼らは朝10時にやってきたが、途中祭り見物にも出掛けず、夜の10時まで飲み続けた。人付き合いが良くて多くの人が出入りするわが家でも、これは新記録だった。

ある日そのS君が「今夜付き合わないか」と言ってきた。その声にはいつにない悲壮な響きが込められているように私には思えた。彼の会社は東京駅近くの大手の鉄鋼会社だったので、新橋で飲んだ。その時彼は「今日、オレは癌の新薬の治験を受けることにしてきたのだけれど、お前はどう思う」と聞いてきた。

この新しい治療法は免疫療法の一種で、特定の癌細胞だけに作用するモノクロ何とかという抗体を使って、免疫反応の主役的な役割を果たしているT細胞などのキラー細胞の働きを助け、それによって癌細胞を駆逐するのだという。S君は癌細胞や抗体の図を描いて一生懸命私に説明した。うまく行けば病状は好転するが、体質などによって作用の仕方が異なるので、その保障はないという。

さらにこの治験の被験者になるには、いろいろな条件をクリヤーしなければならない。先ずはその癌以外の病気が一切なく、それを除けば健康体であること、細かいことにくよくよしない大らかな性格であること、扶養家族がいないことなどである。これまで治療を担当していた大学病院の主治医は、そういう条件から見て彼は適任だからと、この国立がん研究センターに推薦したらしい。

ただ治験を始めたらこれまでの薬は一切止めて、その新薬だけで治療を試みることになるという。その薬の効果を見るのだから当然のことだろう。S君はこれまで治療を進めてきたけれど目立った効果が見られず、どうせこの先何年も生きられない命なのだから、それならば新しい薬に賭けて見ようという気になったらしい。

「それで、お前はどう思う?」と改めて聞いてきたので、私はもし自分が彼の立場だったら同じ選択をしたに違いないと思ったので「俺もそれが良いと思う」と答えた。

彼は自分の選択が間違っていなかったことを誰かに認めてもらいたかったのだなと、その時私は思った。

だが彼はそれから半年も経たないうちに亡くなった。開発中の薬はまだ十分な効果が見られず、彼の治験から得られたデータは他の多くのデータと共に蓄積されて新薬の開発に貢献し、いずれは多くの人の命を救うことになるのだろう。

でも彼の命は戻ってこない。意見を求められたあの時、なぜ「止めておけ」と言わなかったのか。従前の薬で治療を続けていれば、こんなに早く亡くなることはなかったのではないか。治験を決断したのは彼自身ではあるが、私はそれに手を貸してしまった。尊い命を縮めてしまった責任の一端は私にもある。

S君の葬儀の時、私は慟哭しながら弔辞を読んだ。

灌仏会がめぐって来るたび、私は苦い思い出をかみしめなければならない。

三沢 充男

2022年3月29日(火)

こだまでしょうか

金子みすゞは大正時代末期から昭和初期にかけて活躍した童謡詩人。生前は世間の注目を集めることはなく、死後になってから作品が評価されて、今や多くの詩集などが書店に出回っている。

1903年(明治36年)に山口県北部の先崎という漁村に生れるが、3歳の時に父が赴任先の清国で亡くなり、女手一つで母に育てられる。一方、弟の雅輔は叔母(母の妹)の上山家に養子に出され、裕福な家庭で育てられ多彩な教養を身につける。

みすゞは先崎で母と兄と3人で暮らしていたが、暫くして叔母が亡くなったため、母が雅輔の義父と結婚することになり、下関の雅輔のところへ行ってしまう。みすゞは女学校卒業後、兄が営む書店で働いていたが、19歳の時に兄が結婚し兄嫁と同居するようになったため居場所を失くし、母と弟のいる下関に移り住み、上山家の経営する書店、上山文英堂で働くようになる。

みすゞはこの頃から本格的に詩作に取り組み始めるが、劇作家・小説家などとして活躍するようになる雅輔の影響を大いに受けたらしい。ちなみに、雅輔はのちに劇団「若草」を創設する人である。

彼女の詩を育んだのはモダンな大正文化であった。その発表の場は子供向けの最先端の雑誌、「赤い鳥」「金の星」「童話」などに投稿することであり、26歳で亡くなるまでの短い生涯に500編以上の詩を書いている。特に雑誌「童話」の選者である西条八十の目に留まり、この雑誌に多くの詩を投稿している。

次の詩は大正12年、20歳の時に初めて「童話」に掲載された作品である。

お魚

海の魚はかわいそう

お米は人につくられる

牛は牧場で飼われてる

鯉もお池で麩を貰う

けれども海のお魚は

なんにも世話にならないし

いたずら一つしないのに

こうして私に食べられる

ほんとに魚はかわいそう

魚はかわいそうといいながら、それを食べる自分も加害者の一員に位置づける。一段高い所から対象を見つめ、その中にいる自分をも客観視する観察眼は、表現の可愛らしさとは裏腹に、児童文学の域を超えた技巧が隠されているように思う。

「大漁」では、多くの勝者の陰で、負けた者の心に寄り添う細やかな心配りが表れているように思う。いま手元に「金子みすゞ名詩集」(彩図社)があるが、その中の作品にはどれも弱者に対し愛しみの心を向ける姿勢が貫かれているように思う。

雀のかあさん

子供が子雀つかまえた

その子のかあさん笑ってた

雀のかあさんそれみてた

お屋根で鳴かずにそれ見てた

投稿詩人として主として児童文学雑誌に投稿してきた彼女であったが、最大の理解者であった西条八十がドイツへ留学して選者が変るとパッタリと取り上げてもらえなくなった。また折から近づいてくる戦争の足音のためにこれらの雑誌が次々に廃刊に追い込込まれたことなどにより、発表の場を失ってしまう。

念願の詩集の発刊の望みも絶たれた彼女は、26歳になったとき「美しい町」「空のかあさま」「さみしい王女」という3冊の詩集(合計512編)を手書きで作成し、活躍の場を広げはじめた西条八十と東京の雑誌社で働いていた弟雅輔に送る。しかしそれらは生前に日の目を見ることはなく、失意の彼女は昭和5年3月、自ら命を絶ってしまう。

時代は移り、「大漁」を読んで感動し、みすゞの消息を追っていた当時売れっ子の児童文学作家で詩人の矢崎節夫は、ようやく弟の雅輔に辿り着き、彼が手元に保存していた手書きの3冊の詩集を入手して昭和59年に「金子みすゞ全集」として刊行する。死後実に54年の歳月を経て、みすゞの念願は叶ったのである。

更にその後平成8年には小学校の国語の教科書にみすゞの作品「私と小鳥と鈴と」と「不思議」が掲載されるに及んで彼女は一躍国民的な詩人として世間に知られるようになる。

これらの詩もいいけれど、私は次の「明るい方へ」が好きだ。

明るい方へ

明るい方へ 明るい方へ

一つの葉でも 陽の洩るとこへ

藪かげの草は

明るい方へ 明るい方へ

翅は焦げよと 灯のあるとこへ

夜飛ぶ虫は

明るい方へ 明るい方へ

一分もひろく 日の射すとこへ

都会に住む子等は

ここに登場する「藪かげの草」、「夜飛ぶ虫」、「都会に住む子等」は、みんな暗い所にいるものたちばかり。それでも彼らは希望を持って少しでも明るい方を目指す。ほんの少しでも明るい方を目指して生きて行く。私たち大人もこうありたい。

考えてみれば自分もこうしてこれまで「明るい方」を目指して生きてきたと思う。そうしてささやかながら今の生活を手に入れた。そこでふと立ち止まって考えてみる。

自分はいま「明るい方」を目指しているだろうか、と。

あれから11年。早いようでもあり、まだまだ昨日のことのようにも思える。2011年3月11日。

あの東日本大震災の後、有名になった詩を皆さんは覚えておられるだろうか。

こだまでしょうか

「遊ぼう」っていうと 「遊ぼう」っていう

「馬鹿」っていうと 「馬鹿」っていう

「もう遊ばない」っていうと 「遊ばない」っていう

そうしてあとで さみしくなって

「ごめんね」っていうと 「ごめんね」っていう

こだまでしょうか いいえ 誰でも

テレビから一斉にCMが消えた日。繰り返し放送され、多くの人々の心を癒してくれたのは金子みすゞの詩であった。

三沢 充男

2022年2月14日(月)

蠟梅

梅に先駆け、寒い時期に咲く花である。散歩の道すがら仄かな甘い香りに誘われて見上げれば、蠟梅が天に向かって枝を伸ばしている。梅と名は付くが梅の仲間ではなく、ロウバイ科の落葉低木。裸の枝に直接花が付くさまや、香りの高さはなるほど梅を想わせるが、近づいて見れば花は少しも似ていない。

樹高は2~4mで花径は2cmくらい。葉が出る前に強い芳香のある黄花をつける。上の写真はロウバイの中で多く見られるソシンロウバイ(素心蝋梅)。ロウバイは内部の花弁が暗紫色だが、これは花全体が黄色である。

中国原産で、日本に入ってきたのは江戸時代になってからという。「原色牧野植物大圖鑑」によれば後水尾天皇(在位1611~1629)の時代に朝鮮から渡来したとされる。花の少ない冬から早春にかけての観賞用の庭木として愛好されてきたが、その名のごとく蝋細工を思わせるような独特の光沢と質感を持つ。

表掲の句は芥川龍之介の有名な俳句である。龍之介にとってロウバイは特別な花であった。大正14年に「蠟梅」というタイトルの短いエッセイを書いている。

蝋梅

わが裏庭の垣のほとりに一株の蝋梅あり。ことしもまた筑波おろしの寒きに琥珀に似たる数朶の花をつづりぬ。こは本所なるわが家にありしを田端に移し植ゑつるなり。嘉永それの年にえられたる本所絵図をひらきたまはば、土屋佐渡守の屋敷の前に小さく「芥川」と記せるのを見たまふらむ。この「芥川」ぞわが家なりける。わが家も徳川家瓦解の後は多からぬ扶持さへ失ひければ、朝あさのけむりの立つべくもあらず、父ぎみ、叔父ぎみ道に立ちて家財のたぐひすら売りたまひけるとぞ。おほぢの脇差しもあとをとどめず。今はただひと株の臘梅のみぞ十六世の孫には伝はりたりける。

臘梅や雪うち透かす枝の丈

芥川家は代々徳川将軍家の奥坊主を務めた幕臣であったが、明治維新によって没落し、家財を売り払った後に、このロウバイだけが子孫に残されたのである。そして表掲の句がこのエッセイの結びとなっている。そこには雪に映えるロウバイの凛とした姿や透明感がうまく詠み込まれているように思う。

表掲写真の背景の寺は、わが家からほど近い武蔵野観音霊場第12番の札所、梅林山・北野院全徳寺である。永禄年間(1558~70)の開創と伝えられ、顧山明鑑大和尚が当地周辺にあった無住の数ヶ寺を統合して全徳寺と号したのが始まりと言われている。戦国の歴史でいえば、織田信長が足利義昭を奉じて入京した頃であろうか。

山門は切妻造りの一間一戸四脚門で、正面に唐破風を付した立派な門であり、山号の梅林山と書かれた扁額が掛かっている。

本堂は、山門から続く石畳の先にあり、入母屋造りの間口7間の堂々としたものである。宝暦元年(1751)と明治13年(1880)の火災で焼失し、現在の本堂は平成元年(1989)に再建されたものである。

本尊は釈迦如来と脇侍に文殊菩薩、普賢菩薩を置く釈迦三尊像である。当地在住の仏師、皆川閑慶師の作だという。

これとは別に本堂内には普悲観音菩薩像が安置されており、これが札所としての本尊である。別名を普照観音(ふしょうかんのん)とも言うらしい。大自在天身をあらわす観音さまで、大千世界で衆生を済度するのだそうだ。岩座の上に立ち、両手を袖の中に人れて法衣に隠す姿をしている。全身を衣で被った白衣観音の姿で表され、平等普遍の慈悲を強調した姿とされている。本堂の手前左手にある宝形造の観音堂にも、新しく造像した大きな尊像があるが、本体は本堂内に安置されている尊像の方である。

この寺院のご詠歌(寺院や霊場を巡礼する際に僧侶ではない一般の人々が唱える歌)は、当地北野の早春を詠んだ和歌である。

北野なる梅の花咲く法の里 流れにうたう紫の雲

わが家には蝋梅はないが、家を建てて間もないころ近くの植木屋さんから購入した「紅千鳥」という紅梅がある。

小さくて真っ赤な可憐な花をつける品種だが、開花時期が遅い。おまけにわが家の庭は前の家と接していて秋から冬は日影が多くなるので、ますます開花は遅くなる。

昨秋、だいぶ枝が伸びてしまったので剪定しようと考えたが、そのとき「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」ということわざがあるのを思い出した。ことわざ辞典で調べてみると、

──枝葉を切って手入れするのにも、桜については切ると衰弱してかえって悪く、梅についてはより良い花実を育

てるには、無駄な枝葉を切ることを怠ってはならない。──

とある。植木職人たちの長い経験から導き出された剪定の極意らしい。

さらに庭木の手入れのマニュアル本で調べると、梅はなるべく枝分かれした木の根元に近いところで伐った方が美しく見えることや、花芽ができる前に伐ってしまうと花が咲かなくなるから、時期を選ぶ必要があるということも知った。それに従って剪定をしたのだが、果たしてその成果はどうなるか。

それにしても、わが家の「紅千鳥」にとっては、まだまだ春は遠いようだ。

三沢 充男

2022年1月6日(木)

寅年

今年もまたコロナ禍の中で新年を迎えることになった。最初に流行り出した頃は数箇月経てば落ち着くだろうと高をくくっていたが、2年経った今も危険は薄らぐどころか、未だ先が見えない状況が続いている。オミクロン株の市中感染もジワリと増え始め、一時治まりかけた全国の感染者数もここへきて増加の傾向がみられる。いつになったら心置きなく、食事に出かけ、友だちと談笑し、趣味やスポーツに興じられる日がくるのか。ここはトラ(ワクチン)の威も大いに借りてコロナの邪鬼に打ち勝たなくては……。

後拾遺集に出てくる伊勢大輔の歌を載せたのは、実はこの歌が感染症に関わる歌だからだ。「世の中騒がしき頃」というのは感染症が大流行していた時期のことであり、具体的には長徳元年(995年)前後を指すらしい。前年から地方で流行り出した疱瘡や赤斑瘡などの疫病が平安京でも大流行し、時の関白藤原道隆が病で亡くなった後、関白職を継いだ弟の道兼は就任後わずか10日余りで亡くなった。これらの疫病で中納言以上の公家は8人、五位以上の官人では69人が亡くなったという。

「久しく音せぬ人」というのは、しばらく音信がない人ということであり、訪ねてこないばかりでなく手紙も寄こさない。だからその人のもとへ歌をしたためて送った(「つかはしける」)のである。

「久しく音せぬ人」というのは、しばらく音信がない人ということであり、訪ねてこないばかりでなく手紙も寄こさない。だからその人のもとへ歌をしたためて送った(「つかはしける」)のである。

さて、和歌の内容だが、「なき数におもひなしてや」は、疫病が流行ったので私のことを死んでしまったと思い込んで、死者の人数の中へ入れてしまっているのではないか(だから手紙もよこさないのではないか)と揶揄しているのである。「まだ有明の」は、まだ在り(生きている)を掛けており、「月待つ」は何箇月も待っている、を掛けている。まだ私は生きていて、あなたがお出でになるのを何箇月もお待ちしているのですよ、と。

伊勢大輔は源氏物語の作者紫式部と同じ中宮彰子に仕えた歌人で、百人一首にも出てくる「いにしへの奈良の都の八重桜 けふ九重にほひぬるかな」(左図)でその才を認められ、一躍斯界の注目を集めることとなった。

ところで今年は寅年。冒頭に掲げた写真の寅の置物は、12年前の古希の祝いに50年来の親友のH君が贈ってくれたものである。置物の反対側の面には「祝 古希 三沢翁」の文字が書いてある(右下図)。娘さんの夫君が陶芸家で、深大寺の門前で店を開いているので、その人に頼んでわざわざ制作してもらったのだという。だがその友は今のコロナの世を見ることもなく、数年前に鬼籍に入ってしまった。

それでは12年前の自分は何をしていたか、この際その頃のわが身を振り返って見ることにした。12年前と言えば2010年、私はその前年に介護の研修に通ってホームヘルパーの資格を得たのであった。座学や実技など2箇月間、10代の女性など若い人たちに混じって学んだのである。

それでは12年前の自分は何をしていたか、この際その頃のわが身を振り返って見ることにした。12年前と言えば2010年、私はその前年に介護の研修に通ってホームヘルパーの資格を得たのであった。座学や実技など2箇月間、10代の女性など若い人たちに混じって学んだのである。

もし妻が重い病気になって人の手助けを要するようになったときは、自分が介護をしなければならない。だから相手が元気な今のうちに介護の技術を身に着けておこうと考えたからだ。無事に研修を終えて資格を取っては見たが、このままでは折角身に着けた技術が錆び付いてしまう恐れがある。それでこんな年寄りでも雇ってもらえるかと近くの老健(介護老人保健施設)に聞いてみたところ「やる気さえあれば大丈夫ですよ」と励まされ、週3日のパートで働くことになった。

一月ほど指導者に付いて部内の研修を終えると、ケアワーカーとして独り立ちでお年寄りの面倒を見ることができるようになった。お世話をする相手は自分と同じか少し年上の人たちばかり。最初の体験の時などは自分が入所者と間違えられてお風呂に入れられようとしたこともあったほどである。食事の世話から排せつの世話まで、きつかったけれどやりがいのある仕事だった。

4年間働いた頃、妻が重い病に罹って仕事をやめた。大半は病院生活だったけれど家で面倒を見た1箇月ばかりの間は実際に体験した介護の技術が役にたったことは言うまでもない。ただ、他人の面倒を見るのと家族の面倒を見るのとでは気持ちの持ちようが違うことも学んだのであった。その妻はわずか10箇月の闘病ののち、遠い世界へ旅立ってしまった。

それからさらに12年前に遡って自分がどうだったかも考えてみた。そのころは長年勤めた公務員生活の最後の時期で、仕事の重責と退職後の身の振り方にあれこれ思いを巡らせていた時期であった。その数年後には重篤な病に見舞われ、生死の境をさまようような事態がこの身に及ぼうなどは夢にも思わずに……。

三沢 充男