会員だより —会員のみなさま—

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

2022年8月29日

新日本美術院展で町田譽曽彦さんが衆議院議長賞を受賞

矢崎 勝

43会会員で画家として活躍中の町田譽曽彦さんの作品が第54回新日本美術院展で衆議院議長賞を受賞しました。

43会会員で画家として活躍中の町田譽曽彦さんの作品が第54回新日本美術院展で衆議院議長賞を受賞しました。

作品はストラスブール「塔と橋の風景」(F80号)で、前回に引き続きフランスの風景を描いた絵です。

ストラスブールは、フランスとドイツの国境・アルザス地方にある美しい街です。この街の風景は、両国の文化が入り混じっていて独特でとても素敵です。旧市街はユネスコの世界遺産にも登録された魅力的な所です。

油絵で描いた旧市街の古代の塔と橋はライン川の支流・イル川の中州にあり、川というより運河という表現が似合います。

水面に映る塔や橋、川沿いの民家、牧歌的で古が偲ばれる素敵な絵ですね。町田さんはこれからも絵を描きにこの街を訪れることでしょう。

なお、新日本美術院展は令和4年9月10日から17日まで上野の東京都美術館にて開催されます。会員の皆さまもご都合が付いたら是非、町田さんの作品を鑑賞されたら如何でしょうか?

2022年7月25日

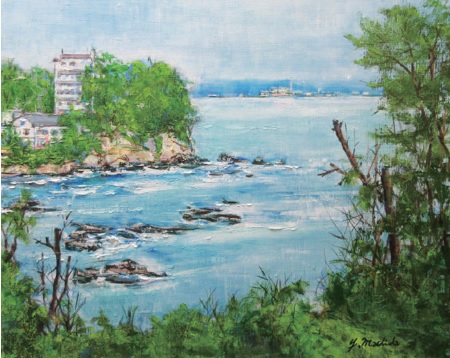

五浦海岸観光ホテル別館大観荘を望む

町田譽曽彦

令和4年4月10日から16日まで東京有楽町交通会館で開催された「第28回マスターズ大東京展」に出品した「五浦海岸観光ホテル別館大観荘を望む」が防衛大臣賞を受賞しました。

五浦海岸は、太平洋の白波が打ち寄せ、奇岩と老松の景勝の海です。新日本美術院の茨城県五浦の写生旅行(2021年10月)で油絵を描きたいと、山の上から「五浦観光ホテル別館大観荘を望む」を制作しました。

五浦海岸は、太平洋の白波が打ち寄せ、奇岩と老松の景勝の海です。新日本美術院の茨城県五浦の写生旅行(2021年10月)で油絵を描きたいと、山の上から「五浦観光ホテル別館大観荘を望む」を制作しました。

明治31年岡倉天心が日本美術院を創設し、明治39年に横山大観、下村観山、菱田春草と共に研究所を開設されました(茨城県天心記念五浦美術館)。五浦海岸は、日本近代美術の発祥の地として、その美しい風光と相まって美術愛好家と多くの旅人に親しまれ、人々の心に旅情を残しております。

又、五浦海岸を描きに行きたいです。

2022年3月14日

ウクレレ教室7

峯岸修三

(最終回講座指導メモ)

「はじめてのウクレレ」も最終回を迎えました。コロナ禍で公民館が休館となったため、1ヶ月遅れで10月11日に開催しました。

講義の前日には、具体的にやることをメモして臨みますが、ホールに入ると、メモ通りには進行できません。そこで、毎回のルーティンである、前回の曲から全体演奏を数曲弾き、指慣らししてから開始しました。

私が第1回のときに目標達成値としていたものより、高い値が得られました(自己満足かも知れませんが?)。10数曲を提案した結果は、生徒たちの努力で各自が持ち歌を意識して参加してくれたと感じました。

ウクレレに初めて触れた生徒でも、少しでもいい音を出し、簡単な曲でも弾けたと実感していくことで、ウクレレが好きになり、より身近な楽器であることを体得してくれました。

楽器屋さんのウクレレ教室の謳い文句は、「ウクレレは小さい、持ち運び易い、すぐ弾けます」ですが、2~3曲は、当日でも弾いて帰れますが、「ウクレレを習っています」と公言するには、謳い文句通りには行きません。

コード(和音)、リズムに歌詞を加え、弾き語りを目指しました。その上、アルペジオを加えて、更に聴き手を引き込む奏法があります。生徒の中には、ほぼその奏法を会得したものが出てきました。(アルペジオとは、和音を同時に鳴らすのではなく1音ずつ順番に連続的に発する演奏方法のことです。いわゆる「分散和音」の一種です。)

最終回ですので、授業の後半は、OBサークルである”KAUI UKULELE CLUB”のメンバーに模範演奏をお願いし、次に弾きやすい練習曲を合奏し、最後に自分から名乗りを上げた生徒の演奏と、にぎやかな演奏会となりました。

人に教えることは、自分への教育にもなります。生徒が期待している内容に如何に近づけるか? 毎回楽しいか? レベルは上がってきたか? 更にウクレレを続けるか? などと自問します。

7回の授業では、公民館の関係者の協力も大きく、コロナ対策、音響装置など細かいことに気を回していただき、私はマイペースで授業を進行できました。

最後に、私の勝手で「修了証」を発行しました。練習をやり切った証しとして皆さんに渡しました。

関係者の皆さん、お世話になりました。

(公益財団法人四街道市地域振興財団活動記録ページ)

主催講座「初めてのウクレレ」最終回

http://yotsu-foundation.or.jp/blog/yotsukom/7196/

2022年3月1日

停電始末

三沢充男

日常の生活がこれほど脆く崩れるものかと思い知らされる出来事だった。

ひとり暮らし老人の晩飯なんてものはお粗末なものと相場が決まっている。でもその晩に限り腕によりをかけて美味いものを作ろうと考えた。理由はよく分からないが、もしかしたら昼間ウオーキングをしたときに頬を撫ぜて行く風の中に春の気配を感じたからかも知れない。

夕食の支度を終え、さあ食事を始めようとした途端、電気が切れて家中が真っ暗になった。テレビも暖房のガスストーブも切れた。「停電のお知らせ」はなかったのにと思って、窓越しに近所の様子を見てみると、どこの家も電灯が点いている。一斉の停電ならこれまでの経験からしばらくすれば回復するのだが、わが家だけとなったらこちらで何とかしなければいつまで経っても真っ暗なままだ。

とにかく灯りを点けなくては何もできない。こんな時のためにと何年か前に停電用の卓上ランプを用意していたが、長く使わなかったので単1の乾電池4個が全部腐食して、ランプ自体も使い物にならなくなり廃棄してしまっていた。それで何があるかと考えたら、手の中に収まるくらいの超小型LEDライトが近くの棚に置いてあるのを思い出した。手探りで探し当て、スイッチを入れると小さな灯りがポッと点った。おままごとのような可愛い灯りだが、貴重な光源だ。

より大きな灯りを求めて、玄関の懐中電灯を取り出したが、LEDではないうえに電池が切れかかっていてあまり明るくならない。次はローソクだ。キッチン横の小机の引き出しにローソクが保管してあるのは知っていた(所在をちゃんと記憶していたということは、このボケ頭もまんざら捨てたものではないらしい。)が、火をつける手段がない。ガスレンジをひねったが、点火できない。(何だ、ガスレンジなのに電気がなければ点火もできないなんて……。)

ささやかなLEDライトの灯りを頼りに暗い階段を二階へ上り、書斎の棚から百円ライター(たばこは吸わないけれど、飲み屋か何かでもらったものらしい)を持ってきて、ようやくローソクを灯すことができた。 さて、停電の原因を調べようと廊下の壁の上部にある分電盤(左図)を開けてみると、左側の大きいブレーカーは入っていたが、その右側のブレーカーが落ちている。さらにその右にある上下2段、16個の小さな電源はすべて入っている。真ん中のブレーカーのスイッチを入れると一瞬明かりが点くが、すぐにブレーカーが落ちて「停電です」と音声が出る。何回繰り返しても同じだった。

さて、停電の原因を調べようと廊下の壁の上部にある分電盤(左図)を開けてみると、左側の大きいブレーカーは入っていたが、その右側のブレーカーが落ちている。さらにその右にある上下2段、16個の小さな電源はすべて入っている。真ん中のブレーカーのスイッチを入れると一瞬明かりが点くが、すぐにブレーカーが落ちて「停電です」と音声が出る。何回繰り返しても同じだった。

この事態を解決するためには電力会社か電気屋さんに頼まなければならないが、こんな夜にすぐ来てくれるだろうか。取り敢えず東京電力に連絡しようとしたが、同社は最近、電気使用量の通知や領収書の発行をしていないので、記録した紙がなく、電話番号が分からない。

こうなったらパソコンで調べるしかない。パソコンはバッテリーが内蔵されているので、すぐに立ち上がったが、インターネットに繋がらない。モデムやルーターに通電していないのだからと、悔しいけれど納得する。スマホで見てみると、東電のサイトは出てくるが、どこに停電の連絡先が表示されているのかさっぱり分からない。慌てていると見つかるものも見つからないのかも知れない。普段からもう少しスマホに慣れておくことが肝要だと反省する。

紙ベースで発行されていた1年ぐらい前の領収証がどこかにあるはずだと思って、公共料金の領収証を入れておくファイルを片端から調べてみる。ようやく一番後ろの方にたった1枚あるのが見つかった。停電に対応してくれる東電の電話番号が分かった。

電話は直ぐにつながったが、そこは窓口で、専門の部署から連絡させるから待つようにという。30分ぐらいしてからようやく「東京電力パワーグリッド」という東電の関連会社から電話があった。

まず分電盤の状況を聞かれた。2番目のブレーカーが落ちているというと、それは漏電ブレーカーだから家の中のどこかで漏電しているのだという。漏電? ……火事になったらどうしよう。

(ちなみに、一番左のブレーカーは「アンペア・ブレーカー(リミッター)」といって契約した以上の電流が流れた時に切れるようになっていることが、後で調べて分かった。)

右側にある小さい電源(回路用ブレーカー/配線遮断器)をすべて落としてから漏電ブレーカーを入れるように指示があり、そのようにした。漏電ブレーカーは落ちない。その後、いわれた通り小さい電源を順番に入れていくと、3番目の電源を入れた時に漏電ブレーカーが落ちた。そこが原因だから、3番目は落としたままにして4番目以降を順次入れるよう指示があり、入れていくと家の中の電灯が次々に灯り、明るくなった。

だが1階のキッチンとダイニング・ルームだけは真っ暗だ。3番目はここの電源だったのだ。肝心のところが暗いけれど、そこが震源地なのだから仕方がない。ガスストーブとガスレンジは同じ部屋にあるのに系統が違うらしく、使えるようになった。

ローソクの灯りを頼りに夕食を摂った。こんな原始生活はいつ以来だったろうか。考えてみれば昔の人は毎日こういう中で生活していたのかと、しみじみ思う。ローソクは径が1センチ以上ある比較的太いものだが、それでもこの程度の明るさなのか。腕によりをかけて折角作った食事があまり美味く感じられない。

食事が済むと今度はLEDライトをキッチンにぶら下げて食器などの洗い物をする。明日の朝明るくなってからでもいいのだが、そのままにしておくことができない性分なのだ。給湯器が働かないので湯は出なかったが、冷たくても水が出るのは救いだった。

しばらくしてパワーグリッドの担当者がやってきた。その人は冷蔵庫その他台所にあるすべてのコンセントを抜き、屋外のコンセントも抜き、テスターで分電盤をチェックしながら一つ一つ点検して行った。15分くらい調べてみて、最終的に漏電しているのは換気扇の付いているレンジフード(右図)であることが判明した。その他のスイッチをすべて入れて、取り敢えず原因が分かったことで、作業は終了。

しばらくしてパワーグリッドの担当者がやってきた。その人は冷蔵庫その他台所にあるすべてのコンセントを抜き、屋外のコンセントも抜き、テスターで分電盤をチェックしながら一つ一つ点検して行った。15分くらい調べてみて、最終的に漏電しているのは換気扇の付いているレンジフード(右図)であることが判明した。その他のスイッチをすべて入れて、取り敢えず原因が分かったことで、作業は終了。

代金は13,000円。VISAカードで支払うと、スマホにSMSで領収証が送られてきた。スマホでなければ何でも用が足りない世の中になってきたことを実感する。

翌日、家を建てた建築会社のカスタマーセンターへ連絡すると、関連の修理会社の人から連絡させるという。こういうことは何でも外注になっているらしい。その後、修理会社と日程調整をして、4日後に修理会社の人がやってきた。

テスターでレンジフードの中の換気扇やケーブルやコントロールの部品を全てチェックしたが、どこも漏電はしていないという。恐るおそるレンジフードのコンセントを差し込み、スイッチを入れてみたけれど、ブレーカーは落ちない。換気扇が静かに回り出した。パワーグリッドの人は漏電箇所をレンジフードと特定したのに、どういうことなのだ。あの停電は何だったのだ。

会社の担当者は、恐らく換気扇のモーターが古くなっているので、稼働しているうちに負荷が掛かって漏電するのだろうという。はっきり特定できたわけではないけれど、二十何年も使って耐用年数はとっくに過ぎているのだから、限りなく黒に近いといえよう。そういえばあの晩は美味い料理を作ろうと、長時間換気扇を回し続けていたと思い当たる。自分と同じように老い先短い換気扇が遂に息切れがして、これ以上は働けないと悲鳴を上げたのかも知れない。言ってみれば、この現象は「漏電」というよりも「老電」なのではないか。

取替用の新しい換気扇も持ってきているとのことなので、見積りを出してもらったところ、出張費、技術料込みで46,200円だという。ならばとその場で決断して、交換してもらうことにした。

チェックの時間も含めて作業は1時間半。静かなうなりと共に、キッチンには爽やかな空気が漂い始めた。

今回の騒動で、日頃からの備えが如何に重要かを身をもって悟った次第である。それから、分電盤の知識と、漏電箇所の見つけ方も学んだのであった。そうそう、それからスマホをもっと使いこなせるようにしておかなくては……。

2022年2月21日

ウクレレ教室6

峯岸修三

(第6回講座指導メモ)

早いもので残り2回となりました。「挑戦と感動」や「促成栽培」などと謳い文句を掲げて、少しでもやる気を起こしてくれれば張り合いが出ると信じて、今回も講義に臨みました。

選択曲を増やしながら、いろいろな曲に挑戦してもらってきました。

基本コードに少しずつ関連コードを増やして、曲の内容も難しくなってきます。それぞれのキーポイントを示しながら、出来る限り持ち歌を増やしてもらうことを狙ってきました。

“旅愁” から “あの素晴らしい愛をもう一度”と歌えるけど弾けない。このような曲は、弾きやすいコードに変調した譜面であれば、だれでも弾けるようになります。当然、初めから弾きやすい譜面を配布しています。

公民館からは「数曲を弾けるように教えてください」との要請でしたが、10曲以上の試みで十分こなせる生徒が多く出ています。教える側としては頼もしい限りです。

生徒から「ここの弾き方が分かりません」との具体的な質問が出てくるのも、コミュニケーションを取りやすいです。

コロナ禍と8月の暑い最中でしたが、嬉々として集まってくれた生徒に感謝しています。生徒に教えることは、自分の勉強にもなります。毎回、どのような教え方が生徒の理解度をアップできるかを模索しながら、参加しています。

(公益財団法人四街道市地域振興財団活動記録ページ)

主催講座「初めてのウクレレ」第6回

http://yotsu-foundation.or.jp/blog/yotsukom/7115/

2022年2月8日

「白門43会オペラ鑑賞会」企画の経緯

矢崎 勝

昨年10月の43会役員会後の懇親会で幹事の島田さんからオペラ鑑賞会を企画する話がでました。翌月に「セビリアの理髪師」で如何でしょうか? とメールが入りました。

世界的に有名なオペラなので二つ返事で決まりました。島田さんの親友で日本においてオペラの普及に尽力している山下太郎さんに仲介して頂くことになりました。12月の役員会で島田さんが公演の内容を皆に説明して、チラシを配付しました。その後私は島田(山下)さんの原案をもとにオペラ鑑賞会の案内文を作成し、ホームページ委員会三沢委員長に送ると共に役員一斉メールしました。その内容は「ロッシーニの名作オペラで舞台はスペインのセビリア。井上雅人さんを始めとする一流のソリストとロッシーニの軽快な音楽は皆様を感動の世界に導いてくれます。」という主旨です。さらに私はこれまでの観劇経験者など会員数名に鑑賞参加の声掛けをしました。

1月22日(土曜日)、真冬にしては穏やかな日和。当日の会場は江東区豊洲シビックセンターホール5階。15時30分から開場。開演の16時近くには収容人員300名の会場が8割ほどはうまっていました。43会は会員および家族の方も含めて18人が参加しました。

1月22日(土曜日)、真冬にしては穏やかな日和。当日の会場は江東区豊洲シビックセンターホール5階。15時30分から開場。開演の16時近くには収容人員300名の会場が8割ほどはうまっていました。43会は会員および家族の方も含めて18人が参加しました。

私はオペラ初体験。言葉はオペラなのでイタリア語だろうから全く分からないがどうなるのか。ストーリーは理解できるのか? などなど不安がいっぱいでした。事前に井上雅人さんから送って頂いた人物相関図やオペラ鑑賞時のマナーなどの資料はとても参考になりました。

16時開演。日本語で「序曲」の字幕が出ました。15名以上の編成によるオーケストラの生演奏が15分ほど続きました。バイオリンの軽快な響きが心に残ります。最初に登場したのは伯爵役の高橋大さん。テノールなので音域は高く、声につやがあり素敵でした。伯爵とお互いに惹かれあうロジーナ役の片岡美里さんはメゾソプラノ、二人の仲を取り持つフィガロ役の井上雅人さんはバリトン。他の出演者も皆一流のソリストで、カラオケで演歌しか歌わない私には別世界でした。

公演は休憩をはさんで約2時間30分。正直なところ事前に想像していたより遥かに楽しい時間を過ごすことが出来ました。機会を作りまた是非鑑賞したいと思いました。

企画を提案してくれて下見を共にした島田幹事、企画設定を応援してくれた清水会長、オペラを仲介して頂いた山下太郎さん、ソリストで素晴らしいオペラの世界に誘ってくれた井上雅人さん、そしてこの企画に賛同して参加して頂いた皆様に感謝いたします。

ありがとうございました。

2022年2月8日

歌劇「セビリアの理髪師」を観劇して

長田康道

2022年1月22日午後4時から、豊洲シビックセンターホールで開演されたセビリアの理髪師を観劇しました。私には生まれて初めての体験でした。生の演奏と歌と劇、三位一体の素晴らしいオペラでした。

白門43会の島田幹事のお骨折りで参加できましたことを厚くお礼申し上げます。

オペラのあらすじは、

──18世紀のセビリア、両親を亡くしたロジーナは、後見人の叔父バルトロと共に暮らしている。バルトロは娘ほど年の離れたロジーナの財産目当てに彼女との結婚を狙っている。そのために彼女はいつもバルトロに見張られていて監禁状態になっている。

アルマヴイーヴァ伯爵は町一番の美人のロジーナに一目惚れし、セビリアにやって来る。伯爵は貧乏学生のリンドーロに身分を隠し、町の何でも屋を自称するフィガロを使い、恋の成就の為にあの手この手の作戦を練る。

バルトロは、彼女の音楽教師のバジリオから町にやってきた伯爵が彼女に目をつけていると聞かされ、ロジーナと急いで結婚しようとする。伯爵はフィガロの知恵で音楽教師の弟子に化け、レッスンのふりをしながら駆け落ちの相談をして結婚の約束をするが、正体を見破られる。そこでバルトロは偽の手紙を彼女に見せ、リンドーロはロジーナを伯爵に売ろうとしていると告げる。落胆する彼女はあてつけにバルトロとの結婚を承諾してしまう。

フィガロと伯爵は嵐の夜にベランダからロジーナの屋敷に忍び込み、ロジーナに本当の身分を明かし改めて結婚を申し込むと、ロジーナの誤解も解け、プロポーズを受け入れる。バルトロはロジーナの財産を分けてもらうことで渋々伯爵とロジーナの結婚を承諾し、みんなで喜びあう。──

ということでハッピーエンドとなりました。

歌手の皆さんは、日本人でありながら役柄をよくこなし、原語で長時間にわたり歌い上げていました。

・理髪師で街の何でも屋フィガロを演じた井上雅人さん(バリトン)

・フィガロが協力するアルマヴイーヴァ伯爵を演じた高橋大さん(テノール)

・伯爵と結ばれるロジーナを演じる片岡美里さん(メゾソプラノ)

・ロジーナの叔父で後見人となり彼女に強引に結婚を企むバルトロ役の藤岡弦太さん(バリトン)

特にこの4名は、役柄、歌声が圧巻でした。出番も多く、体力も求められるし、また役者でもあると感服しました。

歌と共にストーリーが分かるように日本語訳が、場面を示すスクリーン上部にテロップが出るのですが、時としてテロップを読み終わらないうちに次のテロップへ移り、年のせいか目が追い付いてゆけないもどかしさを感じたものです。

予めパンフレットであらすじや、特に用意して頂いた解説書などを頭に入れておかないと理解できないまま聞き流してしまっていたでしょう。オペラ鑑賞のご案内・登場するキャストの役どころと登場人物の関係図等解説書を用意して頂いた矢崎幹事長、島田幹事に改めて感謝です。

私事ですが、今年は金婚式を迎える年になります。出来る限りいろんな催し等に家内を伴い祝える年にしたいと思っております。年の初めに愛する者同士が結ばれるおめでたいオペラの鑑賞となりました。オミクロン株の猛威が振るう中、しっかりと予防対策を取りながら観劇できたことも忘れることのできない記念となるでしょう。

2月3日の役員会と2月10日の新春の集いもオミクロン株の猛威で開催できないこととなりました。一日も早く感染がおさまり、安心できる日々が戻りますよう祈るばかりです。白門43会の皆様が、この困難を乗り切りまた元気に再会でき、いろいろな催しに参加できる日が訪れますよう楽しみにしております。

2022年1月18日

ウクレレ教室5

峯岸修三

(第5回講座指導メモ)

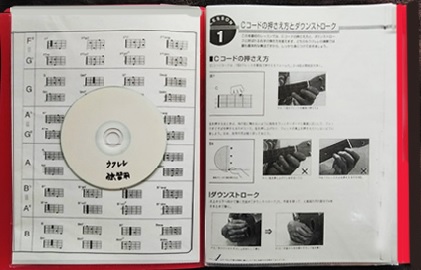

教室開講時に独習用のテキストとCDを渡していましたが、「CDの使い方が分からず、練習ができない」との相談がありました。

私は中学3年生の時に初めてウクレレに触れ、見よう見まねでこれまで実践して来ました。当然生徒とは環境が違いますので、私の思い込みで皆さんには混乱を生じさせてしまいました。

既に5回目を迎えるところで、テキストとCDの使い方を改めて説明しました。市販されている教則本(すでに廃版)のコピーを配布しました。

一般の教則本には、生録のCDが付いているものが少なく、私の保有しているものを配布しました。説明風景は公民館のHPに掲載されています。

テキストの指使いの通りには、指がスムーズに動かない人もあります。その場合は「代理コード」と呼ぶ、簡略コードがあるので、それらを加え説明をしました。

前半はテキストの説明を行い、後半はいつもの練習曲と、自主練習をしている生徒に演奏をしてもらおうと考えていました。期待している習得コードは生徒には難しく、基本3コードの2セットまでで出来る曲を会得してもらうことにしました。5~6曲は一緒に演奏できるようになりました。

今回は、自主練習をしてきて発表したいという生徒が出てくれました。

“CRAZY-G”と言う、ウクレレの入門曲です。しかし、この曲は指使いからコードの移動を網羅している難曲です。これに挑戦した初心者は、難しさからウクレレから挫折する者もたくさん聞いています。今回彼の演奏は相当練習をしてきたと思われます。彼は若い頃ギターを弾いた経験があると言っていました。私自身も、この曲はスピードを保つのは大変で、ゆっくり弾くことにしています。

女性生徒には”My Blue Heaven”を弾いてもらいました。以前からこの曲の譜面を希望されていましたので、その成果を見せてもらいました。

人前で演奏することは、勇気のいるところですが、挙手や指名で演奏できるまで頑張る生徒が生まれたことに、更なる期待をしています。

今回は、私の好きな”いい日旅立ち”を披露しました。

(参考テキストとCD)

(公益財団法人四街道市地域振興財団活動記録ページ)

主催講座「初めてのウクレレ」第5回

http://yotsu-foundation.or.jp/blog/yotsukom/7080/

2022年1月11日

(第98回箱根駅伝)古豪・名門中大復活への第一歩

小塚正人(応援学部リーダー学科卒)

正月のお年玉を頂いた。しかも10年振りである。

正月のお年玉を頂いた。しかも10年振りである。

嬉しさこの上なし! めでたし! めでたし!

お陰でコロナ禍の鬱憤も晴れた。白門43会の皆様の熱いご声援に感謝します。

(レースのポイントと所感)

【往路】

出だしの1区から吉居選手(2年)が飛び出し、中継カメラの真ん前で白地に赤の「C」マークと赤タスキが映像を独占した(これが小生の夢のひとつであった)。小生昭和40年1月2日より57年間、箱根駅伝を応援しているが、吉居君の走りに期待と不安で体が震えたのは初めてである。

彼の快走の結果、最古の区間記録を15年振りに26秒更新という快挙が生まれた。しかも大会の最優秀選手に贈られる「金栗四三杯」の受賞という栄誉に輝いたのである。

──世界選手権に出られるよう頑張ろうと思う(本人談)── 是非実現を……。

勢いづいた母校は、その後の区間も好走し、難関の山上り(5区)でも阿部選手(1年)が区間6位で乗り切り、そのままゴールした(往路6位)。ゴール後、小生は思わず手を叩いて「ヤッタ!」と小躍りした。

藤原正和監督は「往路100点」と評価していた。

【復路】

復路の出だし6区の若林選手(3年)も期待どおり区間5位で山を下り、7区ではレース中、選手にアクシデントがあり順位を下げたものの、その後8区、9区では各々区間3位と激走、3位まで順位を押し上げた。そしてポイントの最終区である。主将井上選手(4年)の最初で最後の出走であった。前半無難に3位をキープし、中盤に駒大と並走するも終盤に疲れが出てか順位を落としたが、総合6位でゴールした(復路の成績は8位)。テープを切る際の笑顔がとても印象的であった。

戦国の下克上といわれる駅伝の中でシード権を10年振りに獲得し、名門中大の復活の第一歩がここに記されたのである。チームをまとめたキャプテン井上には「よくやった」と労いたい。

大会後の藤原正和監督は「ほっとしている。上を目指す選手が増えたことが要因。全員の成長を実感した」と話していた。ただ沿道で堂々と声援を送ることが出来ず、またレース終了後の恒例の報告会で選手と共に歓喜の校歌を放吟できなかったのが、何とも残念であった。

さて今後ですが、今年も吉居君の弟はじめ、有望新人が多く入学する予定と聞いている。選手、監督、スタッフ一丸となって一層の精進と鍛錬をし、各種競技大会はもとより、出雲全日本大学選抜駅伝(10月)、全日本大学駅伝(11月)で結果を出して欲しい。そして本番の第99回箱根駅伝では新しい伝統を作る(監督談)ためにも3位入賞を是非果たしてもらいたい。第100回大会で最多15回目の優勝を目指すためにも……。

頑張れ中大! 中央の名よ光あれ! 誉れあれ! 栄あれ!

往路グラフ

https://www.yomiuri.co.jp/hakone-ekiden/2022/20220102-OYT8T50000/

復路グラフ

https://www.yomiuri.co.jp/hakone-ekiden/2022/20220103-OYT8T50001/

中大選手

https://www.ntv.co.jp/hakone/98/

team/index.html?teamList=1&team=12

写真

https://www.yomiuri.co.jp/hakone-ekiden/2022/photograph/?university=cyuuou