会員だより —会員のみなさま—

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

2024年11月11日

ウクレレで地域活動に奉仕

峯岸 修三

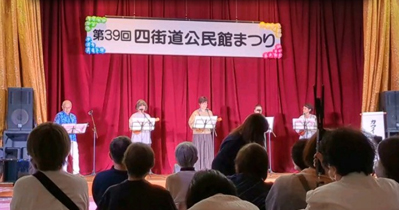

2024年10月5日(土)四街道公民館にて恒例のまつりがありました。

公民館を利用しているサークルが、年に一度の発表会に参加します。私が手伝っているウクレレサークルから、「今年も頑張ります」との参加表明がありました。8月に公民館から案内が回り、是非良い発表会にしようとのメンバーの決意を汲み、曲の選定と演奏形式を決めて、総練習の計画を立案しました。

練習は月1回ですので、練習の内容は密に、メンバーの要望はきちんと受け入れて、技術向上に努めています。

その段になり、メンバーから

「療養にはいりますので、不参加です」

「私事都合で退会します」との2名の退会者がでました。

実質4名+峯岸の5名での発表会になりました。少数精鋭での発表会参加です。

選曲と演奏形式を決めました。

演奏時間 15分 ―――入場から退場までで15分=3曲が適当

聴き慣れた曲を選ぶ―――ハワイアンを1曲入れる

そこで次の3曲を選定しました。

*亜麻色の髪の乙女

*真夜中のギター

*南国の夜

リーダーを中心に、歌とウクレレ演奏が十分発揮できました。私はウクレレでの応援でした。(青いアロハが私です。私は、最後の南国の夜を一緒に歌った程度で、歌はメンバーに任せました。)

短期間の練習でも、発表会形式で模擬演奏を行いました。曲ごとの決め事をメンバーが理解して、個々に自習をしながら、追加練習を1回加えただけで、メンバーの気持ちがまとまり、楽しい発表会になりました。

ホールの音響設備は、専門学校の生徒が協力していただいたと聞いておりますが、マイク、スピーカーなど音響環境が良く、発表内容が伝わりました。

(ウクレレ:カウイ・サークル)

なお、最近の、ウクレレ事情を追記します。

*ウクレレは、小さく簡単に弾けると思い、「時間が出来たので、ウクレレでも始めてみるか?」との気楽な気持ちで、サークルやカルチャーに参加してきます。

*ピアノ、ギター、マンドリンなどを以前経験がある方も含まれ、多少の馴染がありますので、少しづつウクレレに慣れてきます。

*ただし、ウクレレなんてみんな同じだろうとの感覚から、通販や楽器屋で奨められた【コスパの良いウクレレ】と言う曲者ウクレレを持参される見学者や体験者が多く見られます。

楽器屋が奨めたウクレレでも、まともに弾けぬものにたまに出会います。楽器屋の店員もウクレレについてはほとんど知らない販売員ですので、まず売ることに専念します。自社ブランドや自社企画品を売ります。最近の販売員は、ウクレレの種類や弦の種類を知らない。さらに、弦の交換は出来ませんとのことです。

弦の交換やストラップピンの取り付けも予約制の店もあります。

私は、カルチャーに見学に来られる方は、ウクレレを持っている方には、持参いただき、面談をしながらウクレレを見せてもらいます。ウクレレでその方の受入体制を判断します。まず、「練習に使えるウクレレか?」がポイントです。最悪、自分が手を加えれば、練習に使えるかを判断します。それでも難しい場合は、新規購入をお願いします。

私は、カルチャーに見学に来られる方は、ウクレレを持っている方には、持参いただき、面談をしながらウクレレを見せてもらいます。ウクレレでその方の受入体制を判断します。まず、「練習に使えるウクレレか?」がポイントです。最悪、自分が手を加えれば、練習に使えるかを判断します。それでも難しい場合は、新規購入をお願いします。ウクレレが揃えば、生徒の希望ジャンルを訊いて練習内容をグループの仲間に挟んで行きます。生徒との気楽な会話から、希望内容や持ち歌など授業に反映しています。

40代~80代の生徒がグループと個別の枠を持っています。まとめは難しいですが、毎回、楽しい授業を心がけています。

1960年代のビンテージウクレレが修理完了しました。(左写真)

中学時代に兄の友人のハワイ土産(本物のKAMAKA)にいろいろ手を加えてながら、最近やっと満足の行く形態まで修理が完了しました。懇意な楽器屋さんから特別にフレットワイアを分けてもらい、自分で打ち込み、塗装も何度も繰り返したりして、やっと落ち着きました。

長い間弾いていなかったため、いわゆる”鳴り”が悪いですが、弦の交換などしながらやっと目標の音質までたどり着きました。これから、練習用に弾きなら慣らして行きます。

いつまで講師を続けられるかは分かりませんが、弾き語りのできるウクレレ愛好家を増やす活動を続けて行くつもりです。

2024年10月23日

箱根駅伝予選会応援

矢崎 勝

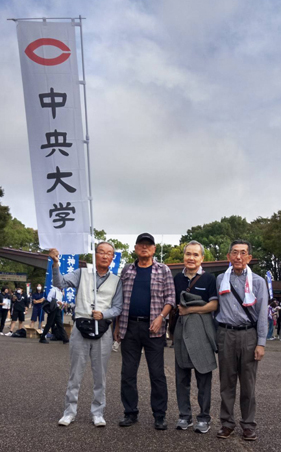

第101回箱根駅伝予選会が10月19日(土)陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園(21.0975km)で行われた。当日は10月も半ば過ぎだというのに肌を刺すように太陽が照り、真夏の暑さだ。43会からは、小塚さん、龍門さん、原田さん、矢崎が応援に駆け付けた。9時30分過ぎに43大学500人を超える選手が来年正月2日・3日の本戦に向けて一斉にスタート。暑さによる環境の良くないなか、沢山の応援を受けて熱戦が繰り広げられた。

第101回箱根駅伝予選会が10月19日(土)陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園(21.0975km)で行われた。当日は10月も半ば過ぎだというのに肌を刺すように太陽が照り、真夏の暑さだ。43会からは、小塚さん、龍門さん、原田さん、矢崎が応援に駆け付けた。9時30分過ぎに43大学500人を超える選手が来年正月2日・3日の本戦に向けて一斉にスタート。暑さによる環境の良くないなか、沢山の応援を受けて熱戦が繰り広げられた。

予選会はチームの上位10人の合計タイムで競われ、上位10チームが予選を突破できる。母校中央大学は2週間後の全日本大学駅伝が控えており、吉井駿恭、溜池一太(ともに3年)のダブルエースを温存してのレースとなった。1年生の活躍もあり、10時間56分3秒(上位10選手の合計タイム)で見事6位に入った。これは中央大学が最多98回目の本戦出場を決めたことになる。

本戦では総合3位以内、あるいは総合優勝を見据えている。

陸上競技部部長・野村修也教授の「箱根駅伝予選会、中大は今回が最後です。」の激励会での言葉が印象に残った。

2024年7月29日

ガスコンロ

三沢 充男

システム・キッチンのガスコンロを交換することになった。これまで使っていたのは、家を建てたときからのものだから30年近くなる。調理台に嵌め込まれたビルトイン・コンロの場合、耐用年数は10年くらいらしい。使い方、手入れの仕方で実際に使える年数は大いに異なるけれど、我が家のは長く活躍した方だと思う。

とはいえ、実は5年前から三つあるヒーターのうち一つが使えなくなっており、手前右側のと、奥にあるIHヒーターだけが機能していた。IHヒーターの方は加熱するまでに時間がかかるので、湯を沸かしたりコトコト時間をかけて調理したりするときにだけ使っていた。というわけで普段は手前右側の一つだけで調理をしていた。ところが、頼りになるその一つが先日調子が悪くなり、なかなか着火できなくなった。

「これも壊れたら大変なことになるな」

壊れたからといって、おいそれとすぐに新しいのに取り替えるというわけには行くまい。どういうのがいいか調べて、注文をして、実際に設置するまでにはどんなに早くても2、3週間はかかるだろう。その間不自由しなければならない。それで「一大決心」をして、最悪の事態を招く前に新しいのと取り換えることにしたのである。

5年まえに一つが壊れたというのは、その原因はバーナー・キャップ(点火すると火が出るギザギザの溝が付いた取り外し可能な部品)の不具合だった。その部品だけ取り替えようと思い、家を建てたメーカーのカスタマー・センターに連絡すると、もうその型の部品は製造されていないので、コンロ全体をそっくり交換する必要があるという。いくら掛かるのか聞いてみると、それでは見積書を作りましょうという。

送られてきた見積書を見て驚いた。総費用50万円とある。聞いてみると我が家のはシステム・キッチンで、ガスコンロの下のクッキング・ヒーターと連動していて切り離せないから、それも一緒に取り替えなければならないのだという。クッキング・ヒーターというのは、電子レンジにガス・オーブンなどの機能が加わったものだが、壊れていないのにこれも取り替えなければならないとは……。

バーナー・キャップの交換だけと思っていたのが次第に話が大きくなり、「そんなにお金が掛かるのでは」と二の足を踏んで、そのまま5年が過ぎてしまったというわけである。

それでいよいよ待ったなしの状態になったわけだが、取り替えるとなったら50万円を覚悟しなければならない。だから「一大決心」なのであった。

だが、壊れてもいないクッキング・ヒーターまで取り替えるのは如何にももったいない。それで今のクッキング・ヒーターを残して何とか上のガスコンロだけ取り替える方法を考えてみてくれないかと改めて頼んでみた。 今度のメーカーの担当者はとても親切で、あれこれ検討してくれた結果、特別の接続部品を付ければ何とかやれそうだという。改めて提示された見積書では165,000円である。この手のモデルの中では一番高い方から2番目のものであった。カタログを見るともっと安いのもいろいろあったが、掃除がしやすいとか、機能などの面をいろいろ考えてみると提示されたのが一番よさそうな気がしてそれに決めた。とにかく50万円が165,000円で済むことになったのだからと、鷹揚な気分になった。

今度のメーカーの担当者はとても親切で、あれこれ検討してくれた結果、特別の接続部品を付ければ何とかやれそうだという。改めて提示された見積書では165,000円である。この手のモデルの中では一番高い方から2番目のものであった。カタログを見るともっと安いのもいろいろあったが、掃除がしやすいとか、機能などの面をいろいろ考えてみると提示されたのが一番よさそうな気がしてそれに決めた。とにかく50万円が165,000円で済むことになったのだからと、鷹揚な気分になった。

設置当日、これまで対応してくれた担当者のほか技術者がやってきて、見事な手際で1時間ほどで新しいのと交換することができた(上図)。ところが、ガスコンロの高さが以前のよりも小さくなったので、ガスコンロとクッキング・ヒーターの間に5cmくらいの隙間ができてしまった。今のガスコンロは皆この規格なので仕方がないという。以前のコンロは魚を焼くときにはお皿に水を入れていたけれど、今度のは上下両面からガスが出て同時に焼くので、その分、高さが低くなったらしい。何か部品を探してすき間を埋めて欲しいという頼んだところ、後日簡単な部品で補修してもらえることになった。

いよいよ新しいガスコンロを使ってみた。こんどのはITヒーターはなく、奥側の部分は出力の小さいガスバーナーで、手前の二つのバーナーと合わせて三つとも全部ガスである。取扱説明書を読んでみたけれど、いろいろの機能があるので一度に覚えきれない。使いながら徐々に慣れていくしかないだろう。

いざ使おうとして鍋を五徳に乗せてみると、フラフラして安定しない。五徳が狂っているわけでもなさそうだ。よく調べてみると、今度のはバーナー・キャップの中央に温度センサーが付いていて、スプリングの力で押し上げられたセンサーが鍋底に触れて温度を感知する仕掛けになっている。だから鍋に水などの中味を入れないうちは安定しないことが分かった。納得はしたけれどやり難いことに変わりはない。 それから調理していると「ピッ」と音がして火力が落ちることがある。これは一定の温度に達すると自動的に火力が落ちる仕掛けになっているらしい。何ともお節介な機能ではないか。

それから調理していると「ピッ」と音がして火力が落ちることがある。これは一定の温度に達すると自動的に火力が落ちる仕掛けになっているらしい。何ともお節介な機能ではないか。

お節介はまだまだある。下のグリルの左右の脇にあるボタンを押すと中から上図のようなタイマーの操作盤が出てくる。温めたり焼いたりする材料によってボタンを選んで操作すれば自動的に調理ができるらしいけれど、これらの機能をマスターするまでには時間が掛かりそうだ。

ボリュームのある取扱説明書と一緒に、クッキングブックが2冊入っていた。おいしそうな料理の図と一緒に材料や下ごしらえ、グリルの火加減と時間などが細かく書いてある。しかしどれも4人分である。一人暮らしの身ではその通りに作ったら同じものを何日も食べ続けなければならない。そうかといって何種類もの材料をちょっとずつ揃えるのも大変だし、当然調理時間も変わってくる。そんな手間暇かけるより袋入りのレトルト食品を買ってきて温めるだけという方が簡単でいいな。そんな気持ちが湧いてきて、最先端の道具を使いこなそうという気持ちにはなかなかなれそうもない。

そういえば、私が子供このころは「へっつい」と呼ばれた小型のかまどで薪を燃やして煮炊きをし、七輪で炭や練炭を熾して魚を焼いたり湯を沸かしたりしていた。火が思うように燃えないときは煙に涙しながら吹き竹で吹いて火勢を助けたりしたのを思い出す。

そんなレトロな時代のことを考えれば、便利になり過ぎたことにケチをつけては申し訳ないなとも思うのだが。

2024年6月3日

鹽野惠子さんが日洋展で委員賞を受賞されました

三沢 充男

現在国立新美術館で開催されている第38回日洋展(2024.5.29(水)~6.10(月))で鹽野恵子さんの作品「ダンス」が委員賞を受賞されました。 日洋展とは、「新しい日本の具象絵画の登竜門として、骨太い新人の発掘と育成」というスローガンのもと、井手宣通氏、岡田又三郎氏を中心として、日本橋三越にて1977年、コンクールによる第1回日洋展が開催されました。そして第10回展終了を機に、日洋会が結成され新人の発掘などの活動を行ってきました。今回は第38回目の開催で、国立新美術館の2階と3階の展示室には大作部門167点、小品部門65点が入選作として展示されました。

日洋展とは、「新しい日本の具象絵画の登竜門として、骨太い新人の発掘と育成」というスローガンのもと、井手宣通氏、岡田又三郎氏を中心として、日本橋三越にて1977年、コンクールによる第1回日洋展が開催されました。そして第10回展終了を機に、日洋会が結成され新人の発掘などの活動を行ってきました。今回は第38回目の開催で、国立新美術館の2階と3階の展示室には大作部門167点、小品部門65点が入選作として展示されました。

鹽野さんの作品は変200号という(横240cm×縦140cm)大作で、5人のダンサーが思い思いのスタイルで画面一杯にその姿をアッピールしている作品です。

私は鹽野さんから案内をいただいたので、6月3日(月)に作品の鑑賞に出かけました。展示されている作品は人物に限らずいろいろな風景絵など多岐にわたっていました。今回全般を通じて感じたのはどの作品も一流の域に達した素晴らしいものでしたが、委員賞、会員賞、会友賞などの賞を受賞するには単に絵がうまいというだけでなく、見る人に訴えるような何かが加わらなければならないのだなという感じがしました。その「何か」というのは素人の私などには判断する手がかりもありませんが、確かに他の作品とは違うものがあるように思いました。

委員賞を受賞した鹽野さんの作品は濃い青を基調として黄土色の肌や線などでアクセントをつけたもので、ダンサーがこの額縁から飛び出してしまいそうな躍動感があり、まさにその「何か」を具えていると感じました。

他の作品で私の印象に強く残ったのは、鹽野さんの作品の隣に展示されていた水車の回る風景画「清流と水車(委員賞)と、「恋」という文楽の男女の人形が荒波の逆巻く川を挟んで綱で互いを引き合う作品でした。おそらくこれは文楽の「妹背山女庭訓」から着想を得たものではないかと思われました。

日洋展の開催はあと1週間ほどありますので、興味のある方はお出かけになっては如何でしょうか。