会員だより —会員のみなさま—

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

2018年12月3~4日

秩父夜祭を見てきました

三沢 充男

秩父夜祭は京都の祇園祭、飛騨の高山祭と共に日本三大曳山祭に数えられる伝統的な祭で、埼玉県秩父市にある秩父神社の例大祭です。300年余りの歴史があり、2016年12月には「秩父祭の屋台行事と神楽」を含む国内の「山・鉾・屋台行事」33件が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

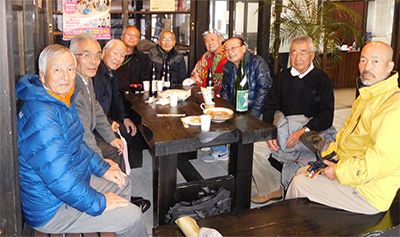

今回の祭見物は地元出身の峯岸幹事のお世話で実現したもので、特急の終点である西武秩父駅から小雨がパラつく中を数百メートル歩いて、その日の夜祭の観覧場所になる電器屋さんの二階に到着しました。ここは峯岸さんの少年時代の同級生のお宅で、愛想の良い小母さん(この人が同級生でした。)が出迎えてくれました。建て替えられたばかりで、この二階から笠鉾や屋台が坂を曳き上げられる様子が見学できるのです。荷物を預けて小休止したのち、昼食場所の手打ち蕎麦のお店に向いました。あらかじめ予約がされていて、ビールで乾杯してから結構な懐石料理とざる蕎麦に舌鼓を打ちながらしばし談笑しました。

▲ 下郷笠鉾

日中はそれぞれの町内を曳き回しますが、夕方から御神幸祭といわれるメインの催しになります。秩父神社に集結した笠鉾・屋台が神官や神輿の御神幸行列に続いて屋台囃子を打ち鳴らしながら本通りを通って2キロほど先の御旅所と呼ばれる市役所前の広場へ向けて曳行されるのです。秩父神社の女神・妙見様と市の南東方向に聳え立つ武甲山の男神・龍神様が年に一度この日に御旅所で出会うというロマンスが語り伝えられています。

▲ 松本教室

▲ 上町屋台

私たちは逆鉾・屋台が御旅所へと曳行される慈眼寺、御花畑駅、団子坂の筋道に沿って観覧場所である電器屋さんの二階に帰り着きました。峯岸さんなどが買い集めてきたお酒やつまみを飲食しながら、やがてやってくる逆鉾・屋台の到着を待ちました。御旅所前の有料の観覧席は寒い中をトイレに行くのもままならない状況なのに対し、私たちは暖房の効いたトイレ付の二階でお酒を飲みながら談笑して待つことができたのです。

秩父夜祭の一番の見どころは、御旅所の手前の団子坂という斜度25度の急坂を10トン以上もある笠鉾・屋台を曳き上げる光景なのですが、私たちの観覧場所はそのベストスポットの団子坂の真横から駐車場を隔てた二階のテラスから見ることができるのです。

そのうちに御神幸行列がやってきて神官や神輿に続いて二頭の神馬が坂を駆け上がって行きました。そのあと笠鉾や屋台が続くはずなのですが、直ぐにはやって来ませんでした。何しろこの坂を上がるには2本の本綱の他に更に4本の補助綱を付けて数百人の曳き手によって上がらなければならないので、坂下で準備を整えるため直ぐにという訳には行かないらしいのです。ようやく「ドドドドドド」という急調子の大太鼓と小太鼓の連打に鼓舞された曳き手たちの掛け声とともに沢山の雪洞や提灯で飾られた笠鉾が見えてきて、勇壮に坂を上がって行きました。先ほどから打ち上げられていた御旅所の向こうにある羊山公園からの花火が、山車の到着を祝してひと際豪華に夜空を彩りました。周りの建物に群がる見物人たちからも大きな歓声が上がりました。1台の山車が過ぎると次のがくるまで時間があるのでその間はまた部屋の中に戻って談笑しながら待つのですが、この電器屋さんの二階もご主人の知り合いの人たちが大勢集まり始めたので、ご迷惑にならないように次の山車を見てからお暇することにしました。

次々に打ち上げられる花火を見ながらタクシーを待って、私たちはその夜の宿泊場所の民宿「すぎな」へ向かいました。荒川の橋を渡った向こう側の丘陵地帯の中腹にあるのですが、民宿とはいいながら大きな和風旅館といった趣のところで、湯に浸かったりアルコールを飲みながら談笑したりして一日の疲れを癒しました。

次々に打ち上げられる花火を見ながらタクシーを待って、私たちはその夜の宿泊場所の民宿「すぎな」へ向かいました。荒川の橋を渡った向こう側の丘陵地帯の中腹にあるのですが、民宿とはいいながら大きな和風旅館といった趣のところで、湯に浸かったりアルコールを飲みながら談笑したりして一日の疲れを癒しました。翌日はタクシーで西武秩父駅まで行きそこで解散になりました。私は所要があったので間もなく発車する特急列車で帰ったのですが、会長以下何人かの人は峯岸さんの案内で屋台の分解作業の模様を見学したようでした。

私はこれまでも秩父夜祭には何回か来たことはあるのですが、こんなにゆっくりと優雅に祭見物を楽しむことができたのは初めてで、これもひとえに峯岸さんのお陰でした。役員会を欠席しがちな私もこういう場所で同行の皆さんと寛いで話をさせていただくことにより、それぞれの人柄に触れ合うことができ、お互いが歩んできた長い人生を語り合う良い機会を得たことも、もう一つの収穫でした。

2018年5月27日~29日

紀伊半島の聖地―伊勢、熊野古道、高野山を巡って

宮本 常子(文哲)

平成30年5月27~29日の2泊3日で紀伊半島を旅した。そのツアー旅は27日(日曜)品川駅朝7時34分発の新幹線こだまに乗車することから始まった。今回の旅のお仲間は、私を入れて柏在住の4人(写真は、熊野速玉大社にて)で、一緒に旅を始めてからもうかれこれ5年以上は経つだろうか。

新幹線は三河安城駅に10時頃到着。それからバスに乗り換え、バス旅の始まりである。

新幹線は三河安城駅に10時頃到着。それからバスに乗り換え、バス旅の始まりである。

まずは、私は何度か行っている伊勢神宮にお参り、おかげ横丁での散策、その夜は南紀勝浦まで行き、楽しみにしていた“ホテル浦島”に宿泊。ホテル浦島は対岸にあり、100名位乗れる船で向かう。有名なので、ご存知の方も多いと思いますが、洞窟風呂が幾つかあって、風呂のすぐ前が海で眺めがよい。お湯の質は白く濁っていて、硫黄を含む泉質の良い弱アルカリ性低張性高温泉らしい。「忘帰洞」と名付けられ、帰るのを忘れる程“洞窟風呂”を楽しんだという事だろうか?

二日目は語り部と歩く熊野古道ウォ-クで、初心者でも歩けるコースである。

二日目は語り部と歩く熊野古道ウォ-クで、初心者でも歩けるコースである。

熊野古道とは熊野三山(熊野本宮大社,熊野速玉大社,熊野那智大社)へと通じる参詣道の総称で三重、奈良、和歌山、大阪に通じる。

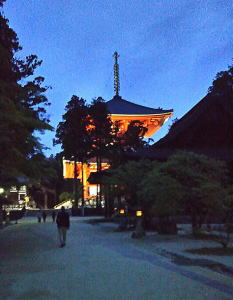

その夜は高野山の宿坊、天徳院に泊まる。その夜、宿坊で精進料理を頂く。1の膳と2の膳もあり、ごま豆腐を始め、湯葉、麩、椎茸の煮物やシメジと青菜のおひたし、野菜の天ぷら、がんもどき、フキ、こんにゃくの盛り付け、デザート等盛り沢山。また、朝のお勤めがあり、自由参加である。本堂には沢山の燈籠が壁や天井から吊り下げられ、朝のまだ薄暗い本堂に浮かびあがり、お経のリズムと相まって幻想的でした。朝つとめに参加した人々の中には、外国人も多く、50人中、15~20人位が外国人で朝勤めを興味深げに見守っていました。

高野山は和歌山県北部に位置し、周囲を1000m級の山々に囲まれた標高約900mの平坦地だから急に涼しい所に来たと感じた。冬は相当寒いらしい。空海が「禅の道場」として開いた日本仏教の聖地の一つ。現在は「壇上伽藍」と呼ばれる根本道場を中心とする宗教都市を形成。

高野山は和歌山県北部に位置し、周囲を1000m級の山々に囲まれた標高約900mの平坦地だから急に涼しい所に来たと感じた。冬は相当寒いらしい。空海が「禅の道場」として開いた日本仏教の聖地の一つ。現在は「壇上伽藍」と呼ばれる根本道場を中心とする宗教都市を形成。

三日目は、高野山駅からケーブルカーに乗り、極楽橋駅で眺望列車“天空”に乗る。

高野山の中心聖地「奥の院」(弘法大師廟)を専門ガイドに案内してもらう。どこに行っても塵一つなく、履き清められ、無数の背の高い木々の間にある先祖代々(歴史上有名な人物)の墓や会社の墓地もあり、こんな静寂の漂うお墓道を歩くのは初めてでした。

最後に案内されたのは、奈良県にある赤目48滝で、鮮やかな緑と爽やかな滝が4キロに渡って続く20以上の大小様々な滝のある川べりを散策。空気が美味しく、森林のイオンを満喫した。平成の名水百選でもあり、伊賀の里が近い事もあって、忍者の修業の場でもあるらしい。珍しいサンショウウオの展示もあった。

三日間を通じて、ホテル浦島で洞窟風呂に入り、宿坊で朝つとめを体験、奥の院を訪問し、眺望列車に乗るなど初体験満載の旅でした。帰宅は夜中の11時半になったけれど・・・。

2018年1月吉日

日中書法交流について

田中 宏司 (経国)

日本は、中国から大陸文化を学ぶために、古代の遣隋使(西暦607年・ 608年)、遣唐使(630年以降894年)を派遣している。その後も様々な情勢変化を経て長い交流がある。

書道の民間団体である日本蘭亭会は、2017年8月に「第18回日中蘭亭書法交流福建展」を福建省の連城県博物館で開催(8月19日~22日)した。出品数は、日本側112点、福建省63点、台湾21点、合計196点であった。

私は、日本蘭亭会の副会長を務めているが、今回は石川会長が不参加のため団長代行として、交流をリードした。

開幕式には、中国の要人や日本側の役員・来賓が列席し、爆竹で派手な演出のなか、華やかに行われた。開幕式と展覧会は、現地メディアを通じ、新聞やインターネット記事として紹介され、盛り上がった。

懇親会では、現地の書法協会の熱烈な歓迎があった。伝統芸能の楽器演奏、操り人形による演芸、空中に浮かべた紙への書道のほか、両国の代表者による書法交流(会場での作品揮毫等)や、両国より3点の作品交換が行われた。

懇親会では、現地の書法協会の熱烈な歓迎があった。伝統芸能の楽器演奏、操り人形による演芸、空中に浮かべた紙への書道のほか、両国の代表者による書法交流(会場での作品揮毫等)や、両国より3点の作品交換が行われた。

私(雅号:房州)の出品作品「王維詩」(2尺×8尺、縦3行、軸表装)も選ばれて、中国へ贈呈されました。作品の写真は、添付の通り。

王維 「山居の秋のくれ」

空山新雨後:空山 新たに雨ふれる後

天気晩来秋:天気 晩来 秋なり

明月松間照:明月は 松の間に照り

清泉石上流:清泉は 石の上を流る

竹喧帰浣女:竹のかまびすしきは ものあらう女の帰るにて

蓮動下漁舟:蓮の動くは すなどりの舟の下るなりけり

随意春芳歇:随意なり春のはなのうせんこと

王孫自可留:王孫は自のずと留まるべし

私は、すでに20年以上中国との書法交流に参加している。

隣国同士は、民間人同士が、様々な形で交流することが、平和への王道と考えてい。