会員だより —歌代雄七—

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

2024年12月

随想117 悲愴

今から130年前の1893年の10月に、今回の主人公が亡くなっている。

死因はコレラ。亡くなる9日前に当時の首都、サンクトペテルブルクの貴族会館で最後の作品となった「交響曲第6番『悲愴』」の初演を指揮した。この悲しみに満ちた曲が 自らの鎮魂の事前演奏になってしまったのだ。賢明な読者はその彼は誰だか、ご存じだろう。

そうです、ロシアの作曲家、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーが、今月の主人公。彼はご案内の通り、バレー曲「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」などを作曲している。

他に交響曲としては4番、5番、そして6番の「悲愴」、更には「スラブ行進曲」や「イタリア奇想」などを含めて室内管弦楽、ピアノ曲、歌劇など幅広いジャンルの楽曲をつくってきた。彼の作品には「四季」と付される作品があるが、この同名の題名では、ヴィヴァルディーのメロディーの方が印象は強い感じがある。

そんな彼を追ってみると、なかなかの人生だった との思いにたつ。

彼は1840年、ロシア東部のウラル地方にあるヴァォトキンスクで、貴族であり鉱山技師の家庭の次男として誕生した。4歳の頃からフランス人の家庭教師についてピアノを習い、音楽の才能が開花していった。

10歳でペテルブルクの法律学校での予科に入学し、19歳の時に法律学校を卒業している。こうした背景から法務省の役人になったが、音楽への思いが捨てがたく2年後に帝政ロシア音楽協会で作曲の勉強を始めた。翌年にはペテルブルク音楽院の1期生となった。

23歳になったチャイコフスキーは 二兎を追う生活に疲れ、役人になっていた兄の猛反対を押し切って役所に休職届を出した。兄の反対は、当時のロシアでは役人の安定した待遇に比べて、音楽家の地位は低く収入は期待できなかったからだ。

然し、父親が異を唱えなかったことによって チャイコフスキーは音楽家の道に踏み出すこととした。通っていた音楽院を25歳で卒業し、モスクワ音楽院の教師となり、作曲に没頭し始めた。国内では酷評を浴びた作品がドイツ人のピアニストからは逆に絶賛され、併せて米国ボストンでは、彼がこの曲を演奏して大きな反響を呼んだ。出世のきっかけを掴んだその楽曲は、ピアノ協奏曲第1番で、チャイコフスキー34歳の時だった。

一方、プライベートでは美しい男性との熱愛を繰り返したと言われている。37歳の時には28歳の女性からの熱烈なラブレター攻勢で結婚するも、わずか80日で破綻、心を病んだ彼はロシアを脱出した。放浪はドイツのベルリン、フランスはパリ、イタリアはフィレンツェ、スイスのクラランなどの各都市に足跡を残し、翌年の4月に帰国した。経済的困窮を極めた彼に、ロシアの鉄道事業で財を成した富豪の妻が救いの手を差し伸べた。

それは、十分な暮らしが可能となる月額500ルーブルをはじめとして、諸々の援助を13年間も続けた。その間、2人は直接会うこともなく、往復書簡でお互いの信条を語り続けたという、奇妙な関係だった。こうしたことで彼は、精神的な苦境から立ち直った。

その後、後世の人に愛されるオペラや交響曲、バレー音楽など名曲を創り続けた。そして自らの死の直前、知人や友人の訃報が相次いだことから交響曲第6番「悲愴」を作曲した。

そして、人生絶頂期にあった53歳で、母親と同様にコレラに罹患し、この世を去った。最も満ち足りた時期の彼にとって、その無念さは想像を絶するものがあっただろう。因みにこの「悲愴」、ベートーベンにも同題の楽曲があるが、チャイコフスキーの「悲愴」のロシア語での原題は、悲しみを表す語ではなさそうだ。

才のある人間は早世すると言われているが、才の無い我が身は確かに永らえて居る。その論で言えば、小生は才の無さで 人生100歳を優に超えそうだ。今後は、更に問題意識を持たず、無為に過ごせば…。

では、このまま知恵を付けることもなく、生きていくことにしよう。

であれば来月からは新聞購読を止め、定期購読の書籍も止めることとするか!

これから100歳までの20年間のこれら購読料分で、家族葬レベルの葬式代は捻出できそうだが…。

2024年11月

随想116 大麻

大麻はご案内の通り、アサ科の一年草、茎からは丈夫な繊維が取れるので、昔から栽培され、衣類などに利用されてきた。その大麻について、昨今の事情に触れてみたい。

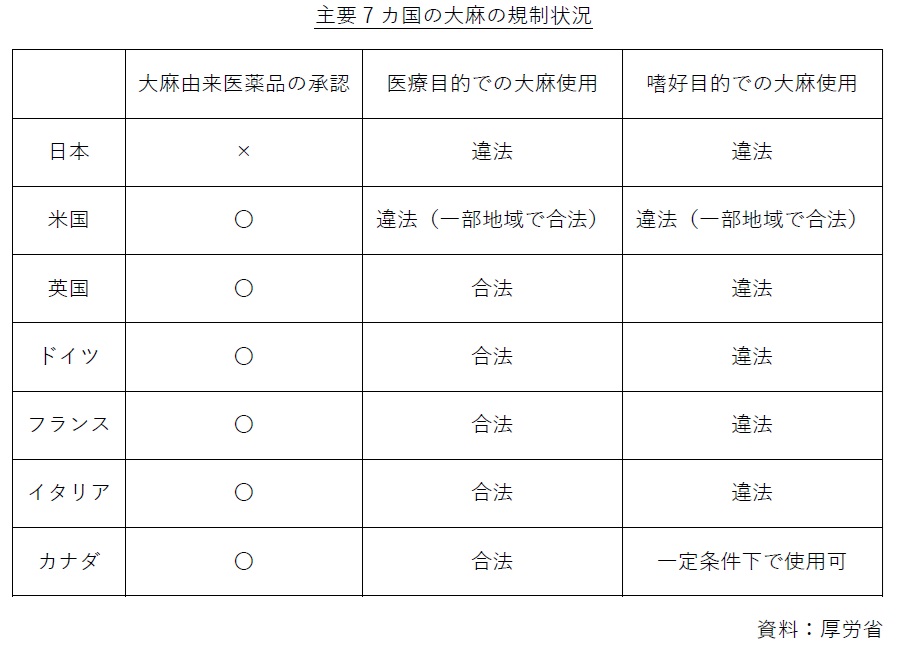

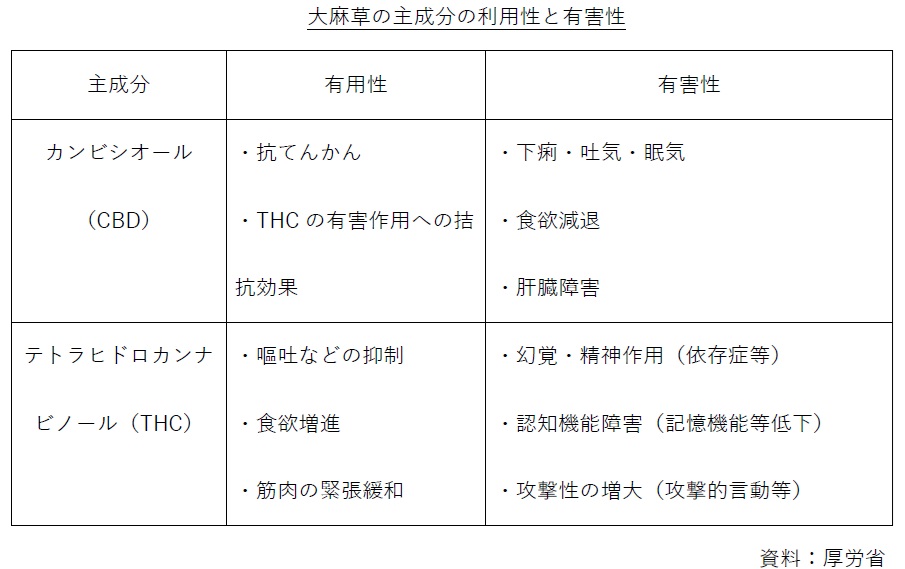

その大麻、アサ(大麻草)の花冠、葉を乾燥または樹脂化、若しくは液体化させたものをマリファナ(marijuana)とも称し、乱用すると記憶への影響や学習能力の低下などをもたらす。こうしたこともあり、日本では法的縛りがあり、市井の人には蛇蝎の如く忌み嫌われている。然しだ、若者を中心に潜行して使用され、警察や厚労省は更なる取り締まり強化に動いている。ではその規制状況を主要国で見てみよう。

そうした中、この24年12月に大麻に含まれる成分がてんかん発作に有用だと、改正大麻法の施行で承認されることになった。従来、日本は大麻から製造された医薬品の使用を禁じていた。

承認に当たっては大麻の不正使用に対する取り締まり強化も見せている。これまでの所持罪に加えて、使用罪も新設する。乱用が発覚した際に大麻を所持していなくても、使用が確認されれば摘発が可能となる。

一方、日本でのてんかん患者は約100万人、その内2~3割は難治性と言われており、今回承認となる大麻由来のてんかん薬は、その一部に著効ありと言われている。

その昔、筆者が南米ペルーを訪れ、道中、高山病を避ける為、コカイン入りの「あめ」を通訳からもらった。帰国に当たって、直行便はなくトランジットは米国ヒューストンだった。通訳からは、「米国入国時には当該の『あめ』は、麻薬対象となりますよ!」、との注意を受けていたが、忘れてポケットに入れたままだった。飛行機を降りた時点で気付き、周りの目があることから、捨てるわけにもゆかず、連れの女性に渡した。

その女性はバックに隠してくれて、見つからずに済んだ。後日女性から、何故渡したのかと問われた。返した答えは、帰国したら翌々日に大きな会議が待っていたので、捕まるわけにいかなかったのだと…。

聞いたその女性から、そんな卑怯な男とはと、三下り半を突き付けられた。

そうです、振り返るとそれからです、女房殿には頭が上がらず15年が過ぎた。

2024年10月

随想115 驚き! 植物が

生長期の夏場が過ぎ、多くは実をつけことを終えるこの時期、植物の多くは年間を通しては無言で静かな時間を迎える。然しこの無言、我々の常識を覆すことが分かってきた。

実は、食物やキノコなどの菌類が超音波や電気信号などの「声」を出していることが、科学雑誌で相次いで発表されている。昨年の3月には、米科学誌「セル」にイスラエルのテルアビブ大学などが発表したのは「トマトやタバコは乾燥したり茎が切られたりすると、超音波の『悲鳴』を上げる」と掲載された。その内容では、乾燥や切断のストレスを与えると、人間には聞き取れない周波数帯20~150kHz(キロヘルツ)の超音波を頻度多く出していた。具体的には、通常は1時間に1回以下の超音波が、乾燥させると同11~35回程度に、切断すると15~25回程度にその頻度は上がる、とのこと。

考えられることは、「水や養分を運ぶ維持管束などにできた気泡が破裂して超音波が出た可能性がある」、との見解も添えている。一方、英国の西イングランド大学は、菌類の出す電気信号に注目し、スエヒロタケやサナギダケに電極を刺して発する電気信号を調べた。その結果は22年に論文として発表されている。それによると、キノコは連続した波形の電気信号を出す。加えて、その中には、まるでタンゴのように繰り返し出てくる波形があり、それは50種類もあったと記されている。その波形には、平均4.4~4.7個の山があった。論文著者は、連続した波形を単語に各ピークを文字に見立てて、「まとまり毎のピーク数の分布は、英語やスウェ―デン語の分布を見るようだ」と語っている。

菌類では、光や化学物質を受けると、出す電気信号のパターンが変わることや、植物の根に共生するときに出す信号等が報告されている。また電気信号を受けると、出す電気信号のパターンが変わることに加えて、植物の根に共生した時に出す信号などが知られている。然し、まだ、電気信号を受け取っても何らかの反応が起きるのかまでは分かっていない。

そもそも電気信号は、人間や動物では脳や神経のやり取りに使われている。

こうした、植物での電気信号が解明されてくると植物を栽培する折に、植物が何を訴えているのかが分かれば、開花時期の調整など農業の精密化に大いに役立つことだろう。

一方、同種や異種の植物同士、また植物と昆虫などとの間では情報伝達はあることは知られている。こうした研究は1980年代に始まり、最初は信頼性が乏しいと片付けられていたが、昨今は日米やドイツ、オランダ、中国で研究が盛んになってきた。日本ではこの分野のパイオニアである京大の高林名誉教授がマメ科のリママメが害虫に食べられるとアルコールなどを出し、それを完治した近くの株で防御に関わる遺伝子が働くことを解明している。

さて、植物と会話が出来たら何ともファンタジーな世界に迷いこむことだろう。

遠野物語には、馬に恋をし、結婚した娘のお話が載っている。沢山の会話を重ねて結婚に至ったのだろう。

同様に、人と植物が話をすることが可能となれば多様化の時代の到来と共に、恋するカップルが生まれてもこよう。

女房殿に邪険にされているこの老いた我が身、日本海側で特に新潟周辺で自生する、端正な花形で可憐、そして、古典的な赤色と白色の対比が美しい雪割草と、懇ろに話をしてみたい。

それも、一視同仁に…。

2024年9月

随想114 昆布

前月のテーマは肉の地域別嗜好を著したが、今回は「UMAMI」として海外に知られる昆布をテーマとして、食文化の聖地 関西、それも天下の台所と言われる大阪を中心に記してみたい。

古くから、北の海に育った昆布を北前船に乗せて日本海を船で南下した昆布は越前・敦賀湾で荷揚げされ、琵琶湖経由で京都、大阪に運ばれた。時代が下って北前船の往来が盛んになった18世紀以降、下関から瀬戸内海を通る航路で大量の昆布が大阪に運ばれた。

当然、この昆布を販売する人、加工する人など昆布の流通に携わる人が増えてきた。大阪ミナミの心斎橋筋や戎橋筋では今でも老舗昆布店を見かける。そこの店頭に並ぶのは、おぼろ昆布であり、とろろ昆布そして塩昆布などといった加工品だ。

では天下の台所を支えたという北前船について、多少掘り下げてみよう。古くは北海道、松前から新潟までの不定期航路が7~8世紀ごろに、14世紀に入っては松前から越前に、そして17世紀頃からは下関経由で大阪ルートがそれぞれ開設された。近世の北前船は、春を迎えて3月下旬に大阪を出帆、ルートは瀬戸内海を経て日本海に出れば対馬海流が運んでくれて5月中旬には蝦夷地に着く。蝦夷地に向けての積み荷は 米や酒、塩、そして木綿などの衣類だった。

帰りは7月下旬から8月に蝦夷地を出立する。そこでの積載品は昆布などの海産乾物や肥料となる干鰯(ほしか)や鰊粕(にしんかす)などで、途中の寄港地でそれらの商売を重ねつつ、11月に入って大阪に帰還する。船乗りは大阪から陸路で出身地に向かい正月を過ごして、春先にまた大阪に戻り、船に乗ることになる。つまり1年に一航路が基本であった。因みに出帆に当たっては、船乗り一同は大阪南部にある航路の守護神をまつる住吉神社で無事を祈った由。

さて 大阪の問屋に納められた昆布は、蔵で寝かされ旨味を増すことになる。多湿な気候の大阪は熟成に適しており、この熟成昆布が大阪の味として広まっていった。更に近隣の和歌山などで生産される醤油と絡めて名産の塩昆布が、酢に浸した昆布を削ってつくるおぼろ昆布やとろろ昆布は、大阪南部に位置する堺の刃モノがその生産を支えたと言われている。

約10年前に88歳で亡くなられた山崎豊子さんはご案内の通り、「白い巨塔」や「大地の子」、「沈まぬ太陽」などの作品でつとに有名だ。一方、1957年のデビュー作「暖簾」も多くの人に読まれ、65年程前には、森繁久弥主演で映画化されてもいる。その小説では塩昆布の開発に当たっての主人公の苦労話が続く。そこに登場する店名「浪速屋」は、山崎の生家をモデルにしたと言われている。その店「小倉屋山本」は創業約180年、大阪船場で昆布店として長い歴史を誇っている。筆者が大阪勤務時代、その店の昆布加工品を贈答用としたこともあった。

扨て、北前船の北の出発地である、小樽、江差、松前、そして筆者の生まれ故郷の函館は、確かに幼い頃の印象では浜に昆布が並べられ、天日の下、干されていた印象が残っている。当時は何故干されているのか、これがどこに向かうかなどを考えたこともなかったが、今となっては、我もその地から動き、昆布も動くことなど考えが及ぶところではなかった。

さてさて、昆布は料理のバイプレイヤーだが、我が家では女房殿の良きバイレイヤーだと、自らを自負していた。しかしある日、4歳年下の彼女から、主従の関係であり、全てにおいて絶対服従をして欲しい、と人格無視の発言。リタイアから10年も過ぎると、こんな世界が待っているのだとは…。

学生時代を思い出し、心の中で「1年違えば虫けら同然だ!!」と叫んだが……。

2024年8月

随想113 お肉

前月のテーマは、「ホタル」をベースとして、静岡、長野、新潟などを南北に貫く、所謂フォッサマグマ地帯を境に東と西の違いを著した。今月は、同じようにその糸魚川・静岡構造線を境に大まかに分かれるお肉の概念について記してみよう。あなたのご出身地の概念と合っていますか? ご確認ください。

かつて、旧日経ネットが2002年に読者2千人に「『お肉』と言えば何の肉?」との設問に、結果は大まかには上記構造線にかかる県を含めて東側はブタ、西側は牛と答えた人が多かった。勿論、例外はある。東側では埼玉、東京、神奈川は牛と、また、西側では宮崎、鳥取がブタとの回答が多くなっていた。何故だろうか? その事由は江戸時代まで遡ることが出来る。それは農耕用の動物の違いだ。

和牛の原点と言われている但馬牛の里、兵庫県北部には但馬牛博物館がある。ここには農耕に使われていた実物大の牛の模型が目を引くが、日本初の牛の図鑑「国牛十図」も展示され、図説では牛は箱根より西ばかりだ。また、この但馬周辺で日本最古の牛の埴輪が出土している。現在では但馬牛のうち厳選した肉質のものが神戸ビーフだ。

尚、最初に開港した横浜では外国人の求める牛肉の手配に難儀したようだが、結果神戸から牛の移送が始まり、日本人の食肉の始まりは西も東も牛肉だったようだ。こうした状況もあり、いち早く関西では農耕用から食用への牛の利用が広がった。

一方、東側となると農耕用には馬が使われていた。こうしたことが背景か、現在でも長野、福島、青森などでは馬肉文化が残る。そして食肉の多いのはブタだ。総務省の家計調査を見ても豚肉の消費量の上位10都市は全て東日本だ。遡って、日清・日露戦争が起きて軍需食料として牛肉の缶詰が戦地に送られ、牛肉不足が深刻になって、関東では牛肉より安価な豚肉に消費が移行していった。

その東日本で何故、農耕用の馬が主役にならなかったのか。つまり馬肉には移らず、豚肉になったのか? 馬肉は量が取れず肉質が固い。一方、牛より狭い土地で早く食肉にでき、牛と違ってなんでも食べるブタが重宝された。更に、人口が集中する大都市ならではの東京の事情があった。それは大量な食料が必要であり、残飯も多く出た。豚は残飯を食べて、ふん尿を肥料として使える好都合な家畜として広がった。言葉を変えれば、ブタは結果的に都市の循環システムとして組み込まれたのだ。

加えてブタは生まれてから出荷するまでの期間は約6か月で、牛の5分の1だ。年に2.2回出産し、20~30頭は生む。食肉の効率性としては極めて高い。こうした状況を踏まえてだろうか、今から125年前の明治32年、東京・銀座の洋食店「煉瓦亭」が初めてポークカツレツを考案した。更に、トンカツをご飯にのせるカツ丼やカツカレーが東京で相次いで登場した。

関西では豚肉を使う中華まんは、肉まんではなく豚まんだ。居酒屋で定番の煮込みは関東では豚モツが主流だが、関西では牛すじだ。経済的に豊かになるにつれ、鶏→豚→牛肉と食肉が変わる傾向が世界的にある。こうした流れはあるが、関西は味覚的に成熟していたため 豚肉文化が浸透する余地が少なかったとの識者の見解がある。

尚 沖縄は、もともとは牛肉文化だったが、沖縄政府が牛食を禁じたこともあり、豚肉中心となった。今では肉と言えば豚であり、鳴き声以外は全て食べると言われている。地域による食材や食べ方の違いは食文化の豊かさでもあろう。それが今では観光客を呼び込む一つの材料となっている。

若い頃、とんかつもなかなか口にすることが出来なかったが、筆者の20代前半に、当時の通産省から天下ってきてすぐの常務が暇を持て余していた。同様に無聊を託っていた若造の筆者に声を掛けてきて、今晩空いているかと。連れ立って退社し、役員公用車で浅草の「今半」へ直行したことが何度かあった。本格的なすき焼きのおいしさを堪能したことが、今でも思い出される。

常務曰く、学生時代、大学から上野公園を通り抜けて良く通ったとの由。親元の違いで、舌の肥え方が違うものだと当時は思ったものだ。現在になっても舌の肥えない自分は、美食に興味がないのか、はたまた経済的にその機会を得ることが出来なかったのか…。この歳になれば、最早どうでもいいことだが…。

2024年7月

随想112 ホタル

前月のテーマは、ホタルは蛍でも唱歌の「蛍の光」だった。今月は初夏の風物詩でもある「ホタル」とした。日本では6~8月が発光のシーズンとなるが、この7月は正に最盛期となる。飛び回るオスが、葉に止まったメスに光って求愛をしているのだ。では日本には約50種のホタルが生息しているが、今号は、日本固有のゲンジボタルを中心に筆を進めてみよう。

このゲンジボタル、北海道と沖縄には存在せず、本州、九州に分布する。但し、静岡、長野、富山などを南北に貫く、所謂フォッサマグマ地帯を境に、東側は4秒に1回の発光回数の「長周期型」だ。一方、西側は2秒に1回と「短周期型」だ。

このゲンジボタル、北海道と沖縄には存在せず、本州、九州に分布する。但し、静岡、長野、富山などを南北に貫く、所謂フォッサマグマ地帯を境に、東側は4秒に1回の発光回数の「長周期型」だ。一方、西側は2秒に1回と「短周期型」だ。

気になるのは、中間地域のフォッサマグマ地帯だが3秒に1回の種が存在すると仄聞する。因みに長崎・五島列島の種は超短周期の1秒に1回とのことだ。西に向かうほど求愛がせっかちとなるようだが、若い時のあなた、五島列島種の様ではありませんでしたか。

扨て、東西のそれぞれは遺伝子配列が異なり発光回数を変えているが、今後その多様性の課題が残される。人間の場合、肌の色、民族、宗教などの違い、つまり多様性を尊重し共生する空気感は漂うが、虫の多様性は異なり、守ることが大切だ。源平合戦ではないが、ゲンジボタルとヘイケボタルが同じ場所に生息するのは必ずしもいいことではない。

ゲンジボタルに於いても、同種でも違う遺伝子のホタルが交雑すると均質となり、例えば病気が広がった時は一気に全滅することがある。

観光目的などでホタルが消えた地域にホタルを復活させる目的で、九州などの西日本から東に運ばれるケースがあるが、先の理由を考えると本当にそれでよいのかと考えてしまう。因みにこうした背景もあり、東京の7割は西日本型の2秒型に置き換わっているという。

加えて、ホタルを根付かせるためにはカワニナなど餌になる貝を育てる必要がある。ホタルがいなかった場所にホタルを移すと、餌を含めた地域の生態系を変えることになる。こうしたことから、人間が考える自然保護と虫の暮らしやすさは異なり、故もあり、ホタルの移出入は近い場所に限るべきだろう。

平安の時代から、ホタルの光を「いとをかし」と愛でているが、彼らは生きるのに必死なのだ。約1年間を水の中で過ごし、成虫になると水しか飲まず、オスは1週間も生きない。地上では次の世代の為だけに生きるゲンジボタル、最後に輝き放つ姿に華やかさの裏に憐れみを感じざるを得ない。

現在も勿論、若い時にも輝きがなかった筆者、一時でも輝きのあるホタルが羨ましい。然し、命短しは受け入れがたい。如何なるいたずらでホタルではなく、ヒトとして、また偶然に現在の自分がこの世に存在しているのだろうか。

考えても詮無いことに、昨今は時間を費やすことが多くなった。

2024年6月

随想111 蛍の光

前号はヨナ抜き、つまりドレミを番号に置き換えると4番目のファと7番目のシを抜く音階について記した。日本の伝統的な音階でもあり、親しみ易い音楽となる。スコットランドの民謡を原曲とした「蛍の光」も同様であり、今回はこの楽曲に焦点を当ててみたい。

その原曲の民謡は「オールド・ラング・サイン」というものだが、作曲者は不詳だが1790年頃国民的詩人だったロバート・バンズが作詞したとされている。

歌詞の大要は、旧友との再会を杯を手にして祝うものだ。現在の英語圏では新年やお祝いのセレモニーで歌われ、日本の「別れ」を意味する内容とは真逆になる。

日本では明治初期に米国の宣教師や日本の若い学生が讃美歌として歌っていた。歌詞や内容は必ずしも定まったものではなかったようだ。現在の「蛍の光」の形になったのは1882年4月、日本で最初の音楽の教科書「小学唱歌集」の楽曲の一つとして収載された。当時の曲名は「蛍」だった。採用に当たって選考したのは現在の東京芸術大学音楽学部、当時の「音楽取調掛」だった。

採用された原曲の歌詞、「お酒を飲もう」は学生には不適切なことから、中国の故事「蛍雪の功」、つまり蛍の光や雪の反射光を明かりの代わりにして勉学に勤しむイメージの歌詞となった。

収載された年の7月には、現在のお茶の水女子大学、東京女子師範学校の卒業式で歌われている。因みに当時は年数回実施される進級試験で合格することを「卒業」と呼んでいた。なお1890年頃には3月卒業式、4月の入学が日本では一般的になった。その3月の卒業式には「蛍の光」は定番となった。その卒業式には卒業生が「仰げば尊し」を歌い、在校生が「蛍の光」を歌い送り出す形式が定着し始めた。背景は「蛍の光」が勉学に励む内容の徳育唱歌だったため、卒業式にはうってつけだったのだろう。

因みにその卒業式のテーマソングとしては、1980年代には武田鉄矢の「贈る言葉」、1990代では埼玉県の教師が作った「旅立ちの日に」だった。昨今は森山良子の息子の直太朗が歌う「さくら」やレミオロメンの「3月9日」が多く、「蛍の光」の出番は少ないと仄聞する。

その「蛍の光」は、ご案内の通りNHKの年末恒例番組「紅白歌合戦」の最後に皆さんで歌うようにもなってきた。一方4拍子の「蛍の光」を3拍子のワルツ風に仕上げた「別れのワルツ」が、商店街や商業施設の閉店前に流れる定番曲にもなっている。

筆者にとっての「蛍の光」は、生まれ故郷函館でよく聞いたものだ。青函連絡船が出航の合図として、先ずは大きなドラが連続して叩かれる。その後に流れる「蛍の光」。離岸する船のデッキでそれを聞き、もうこの地には戻ることはないかもしれないと、自問自答させる曲でもあった。

今は昔となったそのシーンは、見ることは叶わないが、目を瞑れば、いつでもその光景が脳裏に蘇る。これも老いが為せる業だろうか。

2024年5月

随想110 「ヨナ」抜き

我われの仲間にはプロ並みの音楽家が複数いる。

彼らが奏でる楽曲に浸る機会は何度もあり、その度に感激するが、頭の中でその音階を思い出そうと思っても、記憶力の減退からか、残念ながら引き戻すことができなかった。そんな中、世の中は「ヨナ抜き」音階がヒット曲を生んでいると聞いた。

扨て、その「ヨナ」とは何か。明治時代「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の音階を「ヒ・フ・ミ・ヨ・イ・ム・ナ」と呼んでいた。つまりヒ(1)、フ(2)、ミ(3)、ヨ(4)・・・と数を音に対応させていたのだ。始まりの音を「ド」とする長音階で考えると、「ヨ」と「ナ」はそれぞれ4番目と7番目の音。つまりヨナ抜きとは「ファ」と「シ」を抜いてヨナ抜き音階と言っている。

この「ファ」と「シ」は、他の音と比べると色々なコード、つまり和音と合わせるのが難しい。例えばジャズ演奏など即興で演奏するときは、和音とぶつからないように、ヨナ抜き音階で演奏する人が多いとこれまた聞く。一方、テンポが速いと、当然、細かく複雑な音程で歌うのは難しくなる。

ヨナ抜き音階であれば、5つの音でメロディーを作ることで、テンポの速い曲にも対応できる。このことで歌いやすく、アップテンポで、おしゃれな伴奏が可能となる。このヨナ抜きは昔から民謡や童謡などで使われており、「赤トンボ」や「桃太郎」、「蛍の光」がそうだ。更に「上を向いて歩こう」や北島三郎の「函館の人」などもそうだ。

ポピュラー音楽には、比較的多くヨナ抜きが多いがクラッシック音楽の世界ではヨナ抜きはほとんど見られない。日本人の昔からの音階は、西洋の7音で構成されたものではなく5音が基本だった。故もありヨナ抜きはどこか懐かしく、記憶を刺激する旋律となる。時代を超えても人々の心をつかむ所以でもあろう。

昨今はデジタル化の時代となり音楽の作り方も変化し、加えて、聞き手の好みも多様化してきている。これからはヨナ抜きが支持されるかどうかは分からないが、奥行きの深い音階の世界は今後多様性の波に洗われることだろう。なお今後更に音階を深めるには、音楽フェスティバルに頻回に参加する必要があると思うが…。

因みに、沖縄の琉球音階も5音が中心だ。本土のヨナ抜き、つまり「ファ」「シ」抜きではなく、「レ」と「ラ」を抜くものだが、これまた郷愁を誘う音階だ。

郷愁を呼ぶと言えば、南米のアンデス音楽も5音階だ。他にもスコットランド民謡、また現在のチェコ西部・中部地域のボヘミア民謡もそうだ。

筆者は気が向いたとき、子供たちがその昔使用していたピアノの鍵盤にポツン、ポツンと指を落としている。またコロナの最盛期には、大枚をはたいて電子ドラムを購入し、ジョージ川口やブルーコメッツのジャッキー吉川を仰ぎ見つつ個人レッスンを受けていた。だが、何を習ってもダメ男の筆者、早、ギブアップの状態だ。近隣のおじさんバンドで、ドラマーの席を空けて待っているョ、と話してくれたバンドマスターには、会わせる顔がない。

2024年4月

随想109 医師

この4月から医師の働き方が変わる。

物流業界などと同様に5年の猶予期間を経ての法施行で、長時間労働が規制される。所謂2024年問題だが、単純に言えば、医師の過労死が後を絶たないことから残業に縛りを設けるものだ。然し実態は、猶予期間があった割には、他の対象業種に比べて医療界のそれは、遅々としてその対策は進んでいない。

その医療界に於いては、加えて2025年問題が横たわる。国民の5人に1人が75歳以上の超高齢者の時代を迎えることで雇用、福祉、そして医療など、社会のもたらす諸問題がクローズアップされてくる。今この活字を読まれている「あなた」、他人事のように感じていることでしょうが「アナタ」のことですよ!!

それでは当面、我々がお世話になる医療界、特にその中心となる医師の今後の働き方を見ていきましょう。

2023年度の日本での医療費は45兆円ほどだ。一大産業であるが、その中心的存在は150万人の看護師であり、35万人の医師だ。その医師は大まかには3人に2人は病院勤務者だ。その病院勤務者は診療科によっても大きな差はあるが、長時間労働の渦の中にある。

実態として厚労省の調査では、22年の病院の常勤医のうち時間外労働が「過労死ライン」の年間980時間以上だった医師は2割に上る。この数値、19年の調査の4割からは減ったことになっている。然し諸外国に比べて、過酷な状況であることに変わりはない。こうした中で医師の残業には厳しく目が向けられているが、今回の施行に当たって医療経営サイドから強い要望があり、結局はお目こぼしの施策の数々が明らかになってきた。

先ずは、病院での夜間当直は労働時間外となった。加えて「自己研鑽」の名目で労働を強いられている医療行為のその時間も、労働時間から外す運用が認められた。こうしたことから改革法が施行されても一部で有名無実となる可能性がある。その明確な事実として、今回特例として一部の勤務医は過労死ラインの約2倍となる年間1,860時間の時間外労働が認められた。対象は教育や研修を担う大学病院のほか、地域の救急医療を担う病院の勤務医だ。一方、現在、全国に81の大学病院本院が存在するが、その約2割が勤務医の兼業や副業先の労働時間を把握してなかった事実から、この2024年問題の意識の低さが露呈した格好だ。見方によっては、改革機運が後退している感じもある。

国はさらに踏み込んで特例廃止を視野に、我々が安心して受診できるよう構造的改革を推し進める必要があろう。

一方、現場での大きな動きとしてはその残業対策の事例が見えている。大学病院では派遣先の病院から医師を引き上げる動きがある。当然、結果として地域医療に影響が出てきて、当該診療の時間を短縮したり、当該診療科の閉鎖に追い込まれ、地域医療の崩壊にもつながりかねない状況となっている。加えて研究力の低下、医師の偏在などが不安視される。

当面の対応は「タスクシフティング」であろう。医師の一部業務を薬剤師や看護師などが肩代わりすることだ。実施に当たっては当該行為の研修終了が条件となるが、認められない行為も当然ある。行政は緩和策を打ち出す必要がある。例えば、米国では看護師の業務範囲は、日本とは比べものにならないほど広い。

日本も職種による業務範囲を、研修を含めて法的に見直しを急ぐべきだ。労働時間の長い程、医療ミスの経験が多いという実態から抜け出すため、高度な政策が必要だ。

扨て、採血などをまともに見ることが出来ない筆者が、まかり間違って医師になっていたら……。

大きな傷口は怖くて見ることが出来ない、もともと不器用故、手術後の縫合は無理と言うことで、外科は無理。疾患が多岐に亘る内科は、記憶力の悪さから多面的に使用される薬の効用や飲み合わせの悪い薬を定めた禁忌事項が覚えきれないことから、患者へ薬害を与えてしまいかねない。更に小児の泣き叫ぶのは苦手なことから、小児科には向かない。他の診療科も多かれ少なかれ、これらの要件が付きまとうことから他の診療科も無理だろう。然し、むりくり、国家試験に合格したとしても薮医者のそしりは免れないだろう。

ところで、その「藪医者」の語源をご存じだろうか。

その昔、医療知識・技術に欠ける医師を「やぶ医者」と称した。その語源は、風邪が流行って医者の数が足りなくなると、腕の悪い医者のところにも患者が押し寄せる。風で動くものと言えば「藪」。落語などで有名になった「やぶ医者」の謂れだ。語源は他にもいろいろある。「藪の前に立つように、診療・治療の見通しがきかないから」と言う説などもある。

間違ってもあなたは、その藪医者へは訪れないように…。

2024年3月

随想108 手袋

厳寒期も過ぎ、厚手の服装から「さよなら」をする季節となった。同様に外出時に「する」手袋も、寒冷地以外には必要なくなるだろう。今月のテーマは、その手袋にスポットを当ててみたい。

手袋の歴史は古く、世界最古とされるのは古代エジプトのツタンカーメンのもので、古代ギリシャでは詩人のホメロスの作品に登場したり、中世ヨーロッパでは上流階級の人達がつけていたように、欧州でのその歴史は古い。一方、日本で生地を縫って作る手袋の生産が始まったのは明治以降だ。現在、国内で販売されている手袋は、東かがわ市を中心に90%以上が香川県で生産されている。何故この地、東かがわ市で手袋の生産が始まったのか?

それには「聞くも涙、語るも涙」ではないが、それなりの謂れがある。要因は「駆け落ち」だ。

地元にある千光寺の34歳の副住職が19歳の女性と恋に落ちた。年齢差ももちろんだが、身分の違いから二人は1880年に大阪へ駆け落ちした。住まいは長屋の一角で、副住職は托鉢に出るも生活は苦しく、女性は隣人の肌着の内職を手伝っていた。

この内職を広げようと手袋製造を1888年に始めた。手袋が珍しい時代で、副住職はこれを足の代わりに手を覆う靴のようなものとして捉えて「手靴」と呼んだ。然し、副住職は病気で急死、その折、女性を助けたのが故郷から大阪に来ていた副住職の従兄弟で、彼が事業の拡大を図った。一方、故郷では主産業だった製塩が輸入品に押されて、失業者があふれていた。

そこでその従兄弟は、手袋の製造所を1898年に故郷に設立した。丁度その頃、第1次大戦がはじまり、欧州は戦地となり、日本に手袋の大量発注が舞い込んだ。手袋の生産が既にスタートしているこの地域に集中し、更に手袋工場が急増し、一大産地を形成してきた。

1970年代に入って、オイルショックにより輸出が減少した為、業界は高価なファッション手袋製造に移行し始めた。その後、反射素材が付いた自転車用、濡れても滑りにくい作業用、手をいたわる就寝用など様々な機能にあった製品が世に送り出された。更にふわふわタオル生地で、ドライヤーで髪を乾かすときに髪の水分を吸い取る手袋など、こうした機能製品が店頭に並び始めた。

因みに、この地区では手袋を装着することを「履く」と話すそうだ。この「履く」と表現する地域は、香川・徳島に加えて両県から北海道への移住基地だった青森や開拓先だった北海道だ。

扨てなぜ「履く」なのか。それは副住職が最初に作った商品名が「手靴」だったからだ。一般的に手袋を装着する表現は、手袋を「する」「はめる」「つける」だろう。何事にも歴史はあり、表現が変わることに奥行きを感じる。

筆者の家には片手のみの手袋が多数ある。何か、作業をして片方を置いてきたり、干している間に風で飛ばされたりで、片割れを捨てればよいのだが、何かに使えると物置の片隅で団子になっている。その中で片方でも機能するゴルフ用の手袋の複数が、大きな声で主張してきた。「彼らとは一緒にしないでくれ」と…。

ゴルフを止めた筆者にとっては「用なし」だと応えたら、その言葉、速攻で彼らから、山彦のように 我が身に返ってきたように感じた。

嗚呼、老いとはこのことか…。

2024年2月

随想107 金沢市

金沢市と聞かれて、貴女は何を思い浮かべますか?

兼六公園、加賀百万石、はたまた雄藩故の茶菓子だろうか? その道に詳しい人は全国の98%を生産する金箔と答える人もいるでしょう。今回は、雨が多く冬場どんよりとした金沢には似つかないようなテーマとしました。

それは、「アイスクリーム」。

この真冬の時期にはこれまた似ても似つかない、そのアイスクリーム、金沢市ととても深い関係が知られて、多分ビックリされることでしょう。

金沢市民は甘党が多い。その背景は城下町故もあるのか、江戸時代から茶道と同時に菓子の文化が発達したことが大きそうだ。加えて、スーパーが多い街でもあり、季節に関係なく箱アイスなどの半額セールが行われているとのことだ。こうした状況もあるのか、冷蔵庫を複数持つ家庭も少なくないそうだ。当然、まとめ買いされた箱アイスなどを保存して、年中胃袋に納めることになる。

一般的に、気温が20~25度程度なら濃厚な味のアイス、26度~30度辺りはさっぱりしたアイス、30~35度程度ではかき氷、36~40度辺りでは甘味の少ない飲料水に人気が高まると、日本アイスクリーム協会ではその見解を示している。

金沢市は夏の平均気温が25度程度のあたりだから、凉を求める消費者は飲料水には流れにくい。加えて冬の降水量が多いことから、エアコンなどで温度が調節される家庭などで過ごすことが多い。そこで趣好品の消費が増え、暖房が効いた部屋で炬燵を囲みアイスを食べる光景が珍しくない。

こうした状況に至るまで、メーカーの地道な努力は見逃せない。一般的に冬場のアイスは需要が落ち込むことは日本全国同様だったが、1950年代ごろから冬のアイス需要拡大の試行錯誤が始まった。例えば、クリスマスが近づくとアイスケーキを販売し始めた。81年にはロッテが「雪見だいふく」を、冬場の暖かい部屋で食べるアイスとして暖色系の赤いパッケージで売り出した。

更に見逃せないのは外部環境の変化だ。それは全国的なコンビニエンスストアの本格出店も追い風であり、加えて2012年には2人以上の世帯のエアコン普及率が90%を超えたことで、季節を問わないアイス需要拡大のバックグラウンドが揃うこととなった。

こうした全国的な状況も手伝って、金沢市は全国都市別アイスの年間支出額が2017年以降2年程を除いて常にトップの位置を確保している。総務省の2人以上の世帯を対象とした22年度の家計調査を発表している。それによれば、同市のアイスの年間支出額は52都市中トップで、1万3993円と全国平均を3000円程度上回っており、過去10年間で6回もトップを保持している。因みに日本では暑いと意識される那覇市がアイス消費が最下位になることが多い。那覇市の隣の浦添市には、沖縄土産で有名なブルーシールアイスの本社があるにも拘わらず…。

さてさて、暖房の効いた部屋でこの金沢にまつわる短い書き物をお読み頂き、ほてりがおさまりましたか…。

小生は甘党故、アイスクリームは常にウエルカム状態。外食時はデザートでアイスクリーム、家ではおやつにアイスクリームは至福の時間。小うるさい女房殿からは、脳梗塞や目が見えなくなりますよ、更には足の切断が……と小言の連続。

そこで小生は、「足の1本や2本…」と啖呵を切るのですが、こそこそと食べかけのアイスクリームを捨てれば良いのに、冷凍庫に納める行動は吝嗇男そのものなのだろうか…。

2024年1月

随想106 決め台詞

正月を迎えました。わたくしごとで恐縮だが、この1月に数え歳で傘寿を迎えた。故もあり、今年こそ「ビシッと決めたい」と思っているのですが…。

そう「決める」と言えば、多少方向違いとなりますが昔から「決め台詞」がありましたね!

その決め台詞は、映画やテレビ、舞台で心をくすぐる場面に多かった。

その場面見たさで、観客動員数や視聴率が上がる傾向にあった。脚本家もひねり出すのに苦労を重ねていたことだろう。今月の随想はその多々ある「決め台詞」を列記して、当時の画面をこの誌面から偲んでいただこう。尚、正月でもあるので、多少いつもより紙幅を多くいただくことにご寛恕ください。

では流行語にもなった、踊る大捜査線から「事件は会議室で起きてるんじゃない! 現場で起きてるんだ!!」と、織田裕二演ずる刑事が叫ぶこの言葉、皆さんも1度は口にしたことがあるだろう。

では時代を筆者が厚顔ではなく、紅顔の美少年の頃に遡って…

片岡千恵蔵主演の映画「七つの顔」では、主人公の多羅尾伴内が発する「ある時は片目の運転手、またある時は…、…してその正体は……」とくると、夢中で拍手を送ったものだった。因みに彼の次男は、日本航空のパイロットで、日航が破産した折、乗り込んだ京セラの稲森会長の下で同社初のパイロット出身の社長となった植木氏だ。

一方、これらの台詞には、印象的なフレーズが多いが、物語の進行には必要不可欠だった。特に勧善懲悪モノや熱血モノ、更にはスポーツ根性モノに多い傾向がある。

時代モノでは、戦前の丹下左膳で大河内伝次郎が「姓は丹下、名は左膳」と語り、一世を風靡したと聞く。銭形平次の「神妙にお縄を頂戴しろ…」、水戸黄門では、「ええぃ、控えぃ、控えおろう! この紋所が目に入らぬか! 恐れ多くも先の副将軍水戸光圀公にあらせられるぞ…」、そして光圀公から「助さん、格さん懲らしめてやりなさい」と。更に木枯らし門次郎では「あっしにゃ関わりのねぇこって……」と立ち去る姿に、身を置き換えた方もおられただろう。

時代モノに多い決め台詞は、完全にリピートを生むきっかけを作ることも事実だろう。桃太郎侍では「一つ人の世、生き血をすすり、二つ不埒な悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼退治をしてくれよう」、そして「桃から生まれた桃太郎、天に代わって鬼退治を致す」と続く。

遠山金四郎では「この桜吹雪を散らせるものなら散らせてみろ!」、「桜吹雪が全てお見通しだ!」、最後は「一件落着」とくる。時代は遡るが、同じ南町奉行だった大岡忠相が発するは定番の「本日のお白洲、これまで」で、場面が終わる。

暴れん坊将軍では「俺は、貧乏旗本の三男坊、徳田新之助だ!」。萬屋金之助が演じた速水右近では「頭が高い!」「天に代わって破れ奉行、てめぇらぁ斬る!!」と。

現代版になっては、家政婦は見たでは「承知しました」。家なき子では12歳の安達祐美が「同情するなら金をくれ」と語り、流行語にもなった。

更に、「ドクターX~外科医・大門未知子~」では、米倉涼子演じる派遣外科医が「私、失敗しないので!」と手術前に語り、手術後に岸辺一徳が演じる名医紹介会社の社長神原が、病院長に多額の請求書と土産として持参したメロンを渡す折「メロンです、請求書です」。小気味よく渡すところが、ドラマのひとつの山でもあった。このドラマ、医療関係者の多くが視聴していた、と聞いた。

そして、サラリーマンに人気があったのは堺雅人演じる「半沢直樹」だろう。「やられたらやり返す、倍返しだ!!!」。

こうした決め台詞が拡散するのは、昔は放映翌日、学校や職場での会話からだったが、現在ではSNSが大きな役目を担っている。TVをあまり見ない筆者も、前評判の高いドラマは録画して後日見るケースが多い。1~2回目にして自分に合わなければ次回以降の録画は止めるが、期待を上回る作品であれば次週が楽しみになる。

そして最後に「男はつらいよ」シリーズを挙げたい、主人公フーテンの寅さんに語らせる「おてんとうさまが見てるぜ!」などの決め台詞があるが、何と言っても魅力は主演の渥美清が語る「口上」だろう。

「わたくし、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車、名は寅次郎と発します。わたくし、不思議な縁もちまして、生れ故郷に草鞋を脱ぎました。あんたさんとご同様、東京の空の下、ネオン煌めき、ジャズ高鳴る花の都に、仮の住まいまかりあります。故あって、わたくし親分子分を持ちません…」

他にもある、「労働者諸君! 稼ぐに追いつく貧乏なし、か」

「結構、結構、結構毛だらけ猫灰だらけ、尻の周りはクソだらけ、か」

「テキ屋を殺すにゃ刃物はいらぬ、雨の三日も降ればいい」

「たいしたもんだよ蛙の小便、見上げたもんだよ屋根屋のふんどし」

「やけのやんぱち日焼けのなすび、色が黒くて食いつきたいが、わたしゃ入れ歯で歯が立たない」

まだある。「色が黒いか、黒いが色か、色は黒いが味見ておくれ、味は大和の吊るし柿」

何とも意味深な口上でもあるが、これら口上は天衣無縫と見え、また軽佻浮薄とみる向きもあるが、筆者は近代日本の無形文化遺産と認識している。

なお、日本には「決め台詞」の遠い親戚筋に当たるものとして「捨て台詞」が存在するが、これを記せば筆者のプアーな品格が、更に落ちてバッドな品格に成り下がる故、ここでは止めておこう。

一方、ナレーションも「広義の口上」に当たるのだろうか、筆者にとって秀逸と感じているのがナレーター・城達也による「ジェットストリーム」だ。

深夜のFM東京で、1994年の末まで彼によって27年間も続いた音楽の長寿番組だ。筆者も20代のころから聞き始め、夜のしじまの一時を渋みのある深い低音で語る彼の語りに耳を預けた一人だった。

その番組冒頭のナレーションをそのまま記して今月はお別れとしましょう。来月もまた、この誌面でお会いできことを楽しみに。では………。

「遠い地平線が消えて、深々とした夜の闇に心を休める時、遥か雲海の上を、音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れゆく風に心を開けば、煌めく星座の物語も聞こえてくる。夜のしじまの、何と饒舌なことでしょうか。光と影の境に消えていったはるかな地平線も瞼に浮かんでまいります。これからのひと時。日本航空が、あなたにお送りする音楽の定期便。「ジェットストリーム」。皆様の夜間飛行のお供を致しますパイロットは、わたくし城達也です。」